Метасоматические горные породы

Горные породы / Метасоматические горные породы

Метасоматическими называют породы, формирующиеся в результате одного из процессов преобразования горных пород (метаморфических), метасоматоза.

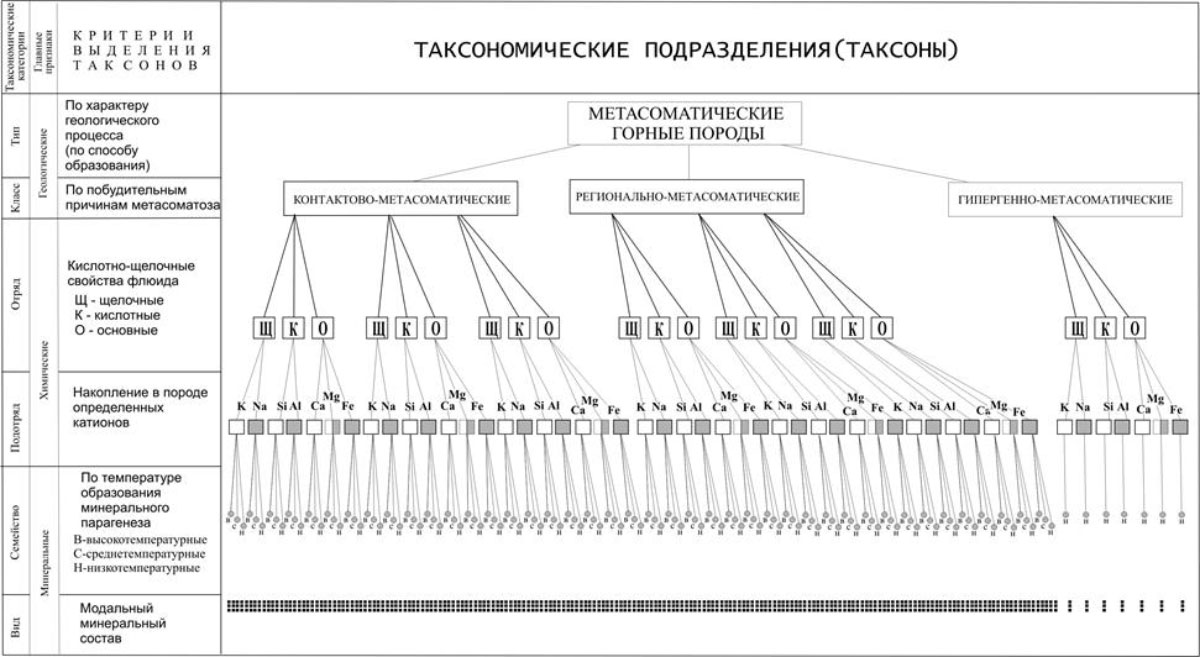

Классификации

Породы рассматриваемого типа дифференцируют на основе побудительных причин метасоматоза на следующие классы.

- Контактово-метасоматический. К нему относят породы, образованные в зоне влияния флюидов и тепла магматического тела на вмещающие породы, а также продукты влияния магматогенного флюида на ранее закристаллизованные магматические породы.

- Регионально-метасоматический. Включает породы, связанные с региональным эндогенным тепломассопотоком. Данные явления могут быть связаны с магматизмом, сопровождая, завершая или предваряя его, либо проявляться отдельно на протяжении определенного эндогенного импульса.

- Гипергенно-метасоматический. Объединяет породы, образовавшиеся в зоне латеритизации (гипергенеза-эпигенеза) путем химического влияния на породы различных типов фильтрующихся низкотемпературных растворов. Однако обычно данные преобразования выделяют в отдельный процесс – гипергенез.

В каждом классе существует подразделение пород по химическому составу, определяемому характером перераспределения в метасоматической колонке компонентов и кислотно-щелочными свойствами флюида. На основе данного признака выделяют три отряда.

- Щелочные. Образованные при влиянии соответствующего флюида породы, где вынесены преимущественно двухвалентные и частично амфотерные основания и накоплены одновалентные.

- Кислотные. Сформированы путем воздействия соответствующего флюида. Характеризуются преимущественным накоплением трех-и четырехвалентных оснований и выносом одно- и двухвалентных.

- Основные. Образуются при воздействии флюида нейтрального состава. Накапливают двухвалентные основания при выносе одновалентных и меньше трех- и четырехвалентных.

Для высокотемпературных метасоматитов выделяют промежуточный отряд, объединяющий свойства основного (накопление Ca) и кислотного (накопление глинозема).

Отряды дифференцируют на подотряды, под которыми понимают ассоциации пород, формирующиеся вследствие накопления какого-либо катиона определенной валентности.

- Щелочные. Включает калиевый и натриевый подотряды.

- Кислотные. Сюда входят глиноземистые и кремнеземистые подотряды.

- Основные. Объединяет кальциевые, железистые, магнезиальные подотряды.

Подотряды классифицированы на семейства на основе температурного режима процесса их формирования, который соответствует фациям регионального метаморфизма. В составляющих семейство породах присутствует определенный минеральный парагенез.

- Высокотемпературные. Соответствуют гранулитовой фации и отличаются отсутствием гидроксилсодержащих минералов.

- Среднетемпературные. Соответствуют амфиболовой или эпидот-амфиболовой фации и отличаются наличием гидроксилсодержащих минералов.

- Низкотемпературные. Соответствует зеленосланцевой и более низким фациям и отличаются присутствием содержащих кристаллизационную воду минералов.

Минимальной классификационной категорией является вид, выделяемый из семейства на основе структурно-текстурных параметров и минерального состава.

Таким образом для выделения категорий высокого ранга (тип, класс) используют генетические признаки, среднего (отряд, подотряд) – физико-химические, низшего (семейство, вид) – структурно-текстурные, минеральной фации, количественно-минеральные.

Отдельно следует отметить мигматиты. Данным термином называют породы смешанного происхождения, одна из составляющих которых представлена новообразованной путем магматического или метаморфического процесса породой (неосома), а другая – реликтом метаморфической породы (палеосома).

Породы данного типа образуются тремя способами, один из которых – метасоматический. В таком случае действует прогрессивный щелочной или кремне-щелочной метасоматоз в высокотемпературных условиях, соответствующих гранулитовой или амфиболитовой фациям. Флюид, фильтруясь, прежде всего, через наиболее проницаемые плоскости отдельности, сланцеватости и т. д., вызывает там химические преобразования, вследствие которых формируется неосома, близкая по составу к граниту. Причем в случае продолжительного воздействия к данному составу переходит весь фрагмент породы. Поэтому обычно такие породы представлены метасоматическими массивами с включениями гранита. Иногда процесс их формирования называют ультраметаморфизмом. Вследствие высокой температуры нередко в дальнейшем происходит частичное или полное плавление породы с переходом в гранитную магму.

Происхождение

Метасоматические породы образуются при инфильтрационном и сопутствующем диффузионном метасоматозе. Данный процесс выделяют как изохимический тип метаморфизма.

Метасоматозом называют естественное замещение минеральных комплексов под влиянием эндогенных растворов. В результате изменяется химический состав породы при сохранении объема. При этом растворение исходных минералов и отложение других происходит почти одновременно, поэтому на протяжении замещения минеральные комплексы остаются в твердом состоянии.

К факторам метасоматоза относятся, прежде всего, параметры флюидов: их давление, определяемое температурой, и химический состав, изменение pH и Eh в их потоке, а также особенности вмещающих пород.

Данный процесс может проявляться как локально, так и в больших масштабах (до десятков и сотен метров) при высоком давлении и температуре либо в условиях поверхности.

Ограничивающие метасоматоз факторы обусловлены температурными условиями. К ним относится застывание флюида и плавление субстрата. Следовательно, при высокой температуре метасоматоз переходит в магмообразование, а при низкой – в гипергенез.

Метасоматоз классифицируют на основе способа перемещения вещества в растворах.

- Диффузионный. Состоит в переносе диффузией в водном растворе.

- Инфильтрационный. Вещество перемещается течением потока, фильтрующегося и просачивающегося через породы.

В естественных условиях обычно наблюдается совмещение данных процессов с преобладанием какого-либо, но крайне редко они встречаются в чистом виде.

Также метасоматоз подразделяют в зависимости от геологической позиции.

- Автометасоматоз. Характерен для верхних частей магматических тел и связанных с ними жил. Связан с ранними послемагматическими процессами.

- Контактовый. Проявляется в зоне контакта интрузии с вмещающими, обычно магматическими, породами.

- Околожильный (околорудный). Связан с формированием штокверковых и жильных месторождений. Проявляется на кислотной стадии послемагматического процесса в широком температурном интервале.

- Региональный (площадной). Проявляется в различных условиях, но обычно на больших глубинах.

Наконец, метасоматоз дифференцируют по химическому составу на кислотный, кремневый, щелочной и др.

Источником флюида являются чаще всего остывающие интрузии. По Д.С. Коржинскому существует три стадии отделения от них флюидов, с которыми связано формирование основных типов метасоматических пород.

Образование метасоматических пород может происходить в результате последовательного наложения нескольких стадий метасоматоза. Кроме того, при резком контакте их с вмещающими породами проявляются наложенные процессы различной интенсивности, что на микроскопическом уровне сглаживает контакт.

Особенности

К метасоматическим относятся породы, различные по минеральному и химическому составу. Они могут формировать крупные тела (от нескольких км3) и зоны метасоматических колонок мощностью в несколько мм. Причем тела на протяжении объема нередко имеют различную фациальную принадлежность и степень метасоматоза. Так, иногда в метасоматических телах проявляется вертикальная зональность.

Формы залегания определяются обычно формой залегания исходных пород. Это особенно характерно в случаях, когда метасоматозу подвергается одно геологическое тело. Если процесс распространяется в больших масштабах, форма залегания обычно изменяется.

С породами рассматриваемого типа связаны многие месторождения серебра, цветных металлов, золота, флюорита, вольфрама, драгоценных камней и др.

Заключение

Метасоматические породы являются видом метаморфических. Они распространены в земной коре весьма обширно ввиду того, что внедрение магматических очагов в нее происходит часто. Актуальность их изучения обусловлена в том числе тем, что с данными породами связаны многие месторождения, особенно гидротермального происхождения.

Источник

Метаморфизм. Метасоматоз. Мигматитообразование

Метаморфизм. Метасоматоз. Мигматитообразование

Метаморфизм – совокупность процессов минеральных и структурно-текстурных преобразований в твёрдом состоянии существующих пород (протолита) под воздействием эндогенных факторов. Метаморфические процессы протекают ниже зоны эпигенеза.

Подчеркнём две важнейшие особенности процессов метаморфизма: 1) протолит в ходе метаморфических изменений сохраняет твердое состояние (т.е. преобразование пород происходит без их плавления, что отличает от магматических процессов и процессов образования мигматитов), и 2) процесс метаморфизма является субизохимическим – валовый химический состав метаморфической породы и породы, за счёт которой она образовалась (протолита), остаются одинаковыми (незначительные его изменения сводятся к частичной потере флюидной фазы), т.е. система является односторонне открытой, теряющей, но не приобретающей вещество извне.

Факторами метаморфизма, приводящими к изменению пород, являются температура, давление и активность флюида.

Температура. Метаморфические трансформации начинаются при температуре около 200°С и продолжаются до плавления пород. Преобразование с частичным плавлением пород называется ультаметаморфизмом, при этом из породы выплавляется наиболее легкоплавкая часть по составу соответствующая гранитной магме. Повышение температуры обусловлено либо геотермическим градиентом при погружении пород, либо внедрением магматических расплавов или горячих флюидов.

Давление. Различают литостатическое (вызванное весом вышележащих пород), флюидное и стрессовое давления. Стрессовое (или боковое) давление, связанное с тектоническими движениями, определяет наличие градиента давлений в земной коре, что приводит к перемещению потоков флюидов из областей более высокого давления в области более низкого. Эти флюидные потоки являются главным переносчиком тепла, а многих химических элементов. Обычно при метаморфических процессах перечисленные виды давления проявляющиеся совместно.

Активность флюида. Наличие флюидной фазы в значительной степени определяет общее давление в метаморфической системе, характер деформации пород, теплоперенос, транспортировку веществ при химических реакциях. Более того, значительную роль играет не только количество, но и состав флюида. В первую очередь химический состав флюида влияет на изменение Р-Т условий метаморфических реакций. Так при повышенной доли СО2 во флюидной фазе начало многих метаморфических реакций смещаются в сторону более низких температур.

Метаморфизм – это физико-химический процесс. Главная тенденция метаморфических процессов – приведение горных пород к равновесному состоянию при изменении физико-химических условий. Изменение интенсивности влияния факторов метаморфизма приводит к тому, что минеральные ассоциации, слагающие горную породу, становятся неустойчивы (не могут существовать при таких условиях). Начинается процесс химического разложения минералов в твёрдом состоянии и, одновременно, процесс образования за счёт них новых минеральных ассоциаций, способных стабильно существовать в новых термодинамических условиях. Этот процесс можно описать следующей схемой:

- высвобождение атомов из кристаллических решёток неустойчивых минералов,

- образование центров кристаллизации стабильных минералов,

- движение атомов к этим центрам,

- удаление из мест реакции атомов, не вошедших в состав новообразующихся минералов.

Метаморфическую систему можно сопоставить с конструктором, из набора деталей которого (химических элементов) в зависимости от условий собираются разные конструкции (минеральные ассоциации). Такие трансформации могут происходить неоднократно.

Метаморфические реакции разделяются на два главных типа.

Реакции «дегазации», описываемые схемой минерал = минерал + газ, при которых происходит удаление обладающих высокой подвижностью летучих компонентов. Примером такой реакции служит выделение воды при разложении биотита:

биотит

кварц

полевой шпат

гиперстен

Иногда, если при метаморфизме происходит замена более высокотемпературных безводных минералов на более низкотемпературные, реакции могут иметь обратную направленность и сопровождаться гидратацией.

Реакции минерал — минерал, приводящие к замене одних минералов на другие. При этом реакции могут протекать как между разными минералами, так и приводить к полиморфным превращениям. Примером первого из названных видов реакций служит приведённое выше образование калиевого полевого шпата и гиперстена за счёт реакции биотит + кварц. Примером второго – превращения в ряду андалузит-силлиманит-кианит; эти минералы имеют один и тот же состав Al2SiO5, но различаются по строению кристаллических решёток и образуются в процессе метаморфизма при различных Р-Т условиях.

В зависимости от масштабов проявления метаморфизма его принято разделять на региональный и локальный.

Контактовый метаморфизм связан с воздействием теплового потока магматических расплавов и сопровождающих их флюидных потоков на вмещающие породы земной коры. Масштабы контактового воздействия на породы зависят в первую очередь от состава, объёмов и температуры магматического тела. Экзоконтактовые зоны небольших даек, силлов и лавовых потоков имеют ширину от миллиметров до нескольких метров, при этом в них не отмечается значительного преобразования вмещающих пород (иногда ограничивающегося лишь дегидратацией минералов). Вокруг крупных интрузивов ширина экзоконтактовых ореолов достигает эначительно больших масштабов — до сотен метров и километров. Наиболее мощные экзоконтактовые зоны окружают крупные гранитоидные интрузивы, что связано с насыщенностью последних флюидами. Отделяясь от магматического расплава, они проникают в толщи вмещающих пород, приводя к их разогреву. Степень преобразования пород экзоконтактовый зоны снижается по мере удаления от интрузива: минеральные ассоциации, состоящие из высокотемпературных минералов, располагаются вблизи интрузива, низкотемпературные ассоциации – на периферии контактовой зоны. Необходимо добавить, что форма контактовых ореолов и выделяемых внутри них зон, обличающихся минеральными ассоциациями, имеют сложные очертания, что связано с различной флюидопроницаемостью толщи (максимальной в области трещин и разломов) и составом пород.

Динамический (или дислокационный) метаморфизм протекает в условиях значительного стрессового давления и связан с зонами тектонических разломов, где происходит дробление, деформация и перекристаллизация пород.

Региональный метаморфизм, в отличие от предыдущих типов, охватывает обширные площади. Достижение термодинамических условий, необходимых для начала метаморфизма, может достигаться двумя путями. Первый путь связан с прогибанием территории и погружением пород на значительную глубину, где высокая температура достигается за счёт геотермического градиента, а давление – за счёт веса вышележащих пород. Такой тип регионального метаморфизма называют метаморфизмом погружения. Изучение глубокопогружённых толщ указывает, что при таком механизме осуществляются лишь низкотемпературные метаморфические преобразования, соответствующие начальным этапам метаморфизма. Процессы глубокого метаморфического преобразования протекают только при воздействии на погружённые породы горячих глубинных флюидов, поступающих из мантии при активизации эндогенных процессов на данной территории (динамотермальный метаморфизм в понимании О.В. Япаскурта).

Вещественным отражением степени преобразования пород в процессе метаморфизма являются минеральные парагенезисы – одновременно кристаллизующиеся минералы, стабильно сосуществующие при данных условиях метаморфизма. Изучение метаморфических парагенезисов позволило разработать учение о метаморфических фациях, основы которого заложены П. Эскола в 1920 г.

Метаморфическая фация – совокупность горных пород, претерпевших метаморфизм в близких термодинамических условиях и вследствие этого обладающих типичными для данных условий стабильными парагенезисами минералов . На границах фаций протекают минеральные преобразования, отражающие смену одних парагенезисов на другие, устойчивые в новых термодинамических условиях. Учитывая это, приведём ещё одно определение, данное Н.Л. Добрецовым: «Метаморфическая фация – Р-Т область метаморфизма, ограниченная линиями нескольких наиболее важных реакций».

Все породы с одинаковым валовым химическим составом в условиях одной фации представлены одной и той же фации представлены одной и той же ассоциацией минералов. Это правило объясняет конвергенцию составов при метаморфизме.

Схема выделения фаций и соответствующие им термодинамические условия приведены на следующем рисунке.

Приведённые фации можно разделить на две главные группы: фации контактового метаморфизма и фации регионального метаморфйизма.

Фации контактового метаморфизма соответствуют фациям низкого давления – высоких температур, такие термодинамические параметры достигаются в условиях контактового метаморфизма. Типичным породами контактового метаморфизма являются роговики, что и определило название фаций: альбит-эпидот-роговиковая — роговообманково-роговиковая — пироксен-роговиковая, а также санидиновая (характерна для включений в лавах и контактовых зонах «сухих» горячих интрузивов).

Фации регионального метаморфизма формируются в условиях пропорционального изменения температуры и давления. К ним относятся следующие.

Пренит-пумпеллиитиовая (стадия филлитов). Начальный региональный метаморфизм. Характерные минералы: серицит, тальк, хлорит, серпентин, кварц. Типичные породы – «зеленокаменные породы» (слабо метаморфизованные базальтоиды, андезиты, габбро), филлиты (слабо метаморфизованные глинистые сланцы, алевролиты), тальк-хлоритовые сланцы (слабо метаморфизованные ультраосновные породы), кристаллические известняки и пр. Для таких пород характерны мелкие размеры кристаллов минералов (до 0,1-0,25 мм), наличие реликтовых признаков первичных пород.

Фация зелёных сланцев. Соответствует региональному метаморфизму низкой ступени. Характеризуется наличием низкотемпературных гидроксилсодержащих минералов (хлорит, тальк и пр.), плагиоклазы представлены альбитом. Может присутствовать амфибол с крайне низким содержанием алюминия (тремолит; рассматривается как типоморфный минерал этой фации). Критической реакцией, отражающей переход к эпидот-амфиболитовой фации, может служить:

кальцит + хлорит + кварц = актинолит + эпидот + Н2О + СО2

Переходя к рассмотрению более высокотемпературных фаций нужно отметить, что их образование происходит при участии глубинных флюидных потоков.

Эпидот-амфиболитовая фация. Хлорит – «запрещённый» (не встречающийся в таких условиях) минерал. Для этой фации типичны обыкновенная роговая обманка, эпидот, гранат, олигоклаз, слюды. Типичные породы – сланцы и гнейсы, эпидотовые (эпидот-роговообманковые) амфиболиты. Не всегда без детальных исследований особенностей минерального состава можно разделить ассоциации эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций, поскольку широко распространённая ассоциация кварц + калиевый полевой шпат + плагиоклаз + слюды устойчива в пределах обеих фаций (в силу этого в некоторых классификациях эпидот-амфиболитовая фация не выделяется).

Амфиболитовая фация. Критическими минералами служат обыкновенная роговая обманка и плагиоклаз; обычно присутствуют мусковит, биотит, кварц, калиевый полевой шпат, андалузит, силлимонит. Типичные породы – слюдяные гнейсы и сланцы, амфиболовые гнейсы, роговообманковые амфиболиты, мраморы. В высокотемпературной зоне происходит частичное плавление с образованием мигматитов – пород, образующихся в условиях частичного плавления и вследствие этого состоящих из нерасплавленного субстрата и кристаллизовавшегося в виде полос или линз гранитоидного расплава.

Гранулитовая фация. Характерной особенностью является отсутствие гидоксилсодержащие минералы – исчезают роговая обманка, слюды (например, в соответствии с реакцией биотит = гиперстен + калиевый полевой шпат + Н2О). Характерные минералы: пироксены, кварц, гранат, полевые шпаты. Типичные породы – пироксеновые гнейсы, гранулиты.

Эклогитовая фация. Высокие температура и давление, соответствующие этой фации, достигаются в условиях нижней коры и верхних частей мантии. Типичная порода – эклогит (состоит из пироксена и граната). Часто рассматриваемся как продукт метаморфизма погруженной в процессе субдукции океанической коры.

Породы специфичной фации глаукофановых сланцев трассируют зоны высоких стрессовых давление и относительно низких температур в земной коре, такие условия достигаются в зонах столкновения плит (и рассматриваются как индикаторы зон субдукции). Характерные минералы – глаукофан (Na амфибол) и лавсонит (+ гранат, пироксен). Исходя из приуроченности к областям стрессовых давлений, некоторыми авторами она рассматривается как фация специфичного типа динамического метаморфизма.

В зависимости от направленности смены фаций разделяют прогрессивный и регрессивный метаморфизм. Прогрессивный метаморфизм протекает в условиях повышения температуры и давления и приводит к смене более низкотемпературных парагенезисов на более высокотемпературные. Регрессивный, напротив, приводит с замене высокотемпературных парагенезисов на более низкотемпературные.

Принципы классификации метаморфических пород приведены на следующем рисунке.

При рассмотрении подвергшихся метаморфизму пород среди них целесообразно выделять породы метаморфизованные и метаморфические.

Метаморфизованные – частично преобразованные в процессе метаморфизма горные породы, сохранившие видимые признаки своей первичной природы. К названию таких пород добавляется приставка мета- (например, метапесчаник).

Метаморфические – горные породы, сформировавшиеся в результате глубоких метаморфических преобразований, уничтоживших в процессе перекристаллизации видимые признаки первоначальных структур, текстур и минерального состава исходных пород. Глубокие метаморфические преобразования приводят к полной замене исходного минерального состава пород новыми минеральными парагенезисами. Определение первичного состава метаморфических порода требует применения специальных методик.

Под метасоматозом понимают замещение горной породы с изменением её химического состава, при котором растворение существующих минералов и образование новых происходит одновременно, благодаря чему порода сохраняет твёрдое состояние. По существу, метасоматоз — это реакция приспособления горной породы к изменению физико-химических условий ее существования. Он ведет к частичному или полному химическому, минеральному и структурно-текстурному преобразованию протолита, сохраняющего при этом твердое состояние.

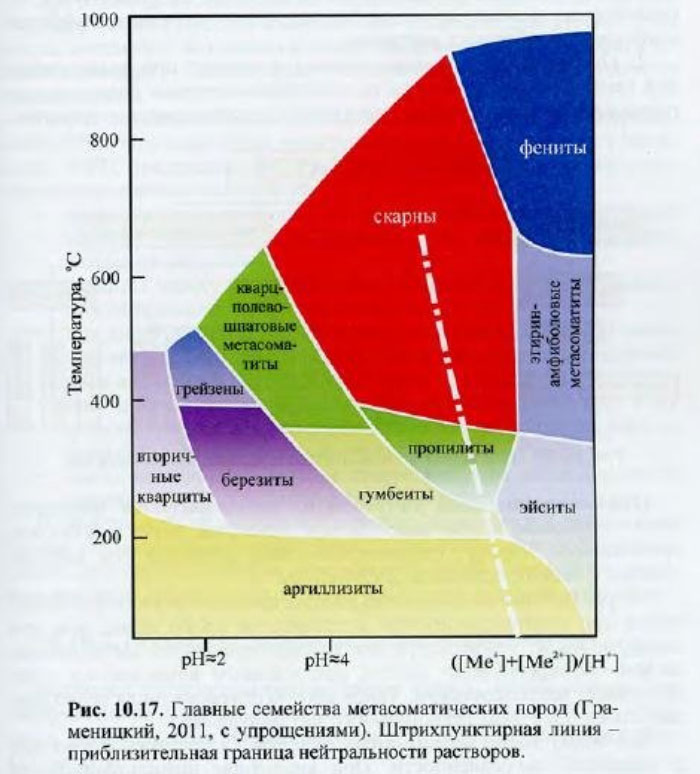

Регулирующими факторами метасоматоза являются: а) температура, б) флюидное давление (зависящее от температуры), в) градиент химических потенциалов компонентов в системе порода — флюид, г) эволюция Eh и pH в потоке флюида.

Параметрами, ограничивающими возможность проявления метасоматические процессы является плавление субстрата или замерзание флюида. Соответственно, в высокотемпературной области метасоматоз сопряжён с процессами магмообразования; в низкотемпературной – в гипергенез.

В зависимости от обуславливающих метасоматоз причин его разделяют на три разновидности:

- контактовый, связанный с воздействием теплового потока и флюидов магматических тел на окружающие их породы; включая процесс автометасоматоза – воздействия магматогенного флюида на успевшие ранее раскристаллизоваться магматические породы;

- региональный, связанный с региональным эндогенными потоками флюидов; такие потоки могут предварять и завершать магматизм, либо не иметь с ним непосредственной пространственной связи;

- гипергенный, приуроченный к зоне гипергенеза-эпигенеза и связанный с химическим воздействием на породы фильтрующихся сквозь них низкотемпературных растворов; обычно гипергенно-метасоматические преобразования рассматривают как самостоятельный процесс – гипергенез.

В соответствии с названными разновидностями метасоматоза, тип метасоматических пород разделяют на три класса: контактово-метасоматические, регионально-метасоматические, гипергенно-метасоматические. Метасоматиты каждого класса подразделяются на отряды по химическому составу пород (обусловленному, в свою очередь, кислотно-щелочными свойствами флюида, приведшего к их образованию); выделяют три отряда: щелочные метасоматиты, кислотные метасоматиты и основные метасоматиты (или базификаты).

Мигматитом (от греч. migma, родительный падеж migmatos — смешение, смесь) называют горную породу, состоящую из метаморфического вмещающего вещества с жилками гранита. То есть полигенную породу, состоящую из разных по происхождению составляющих: одна из составляющих мигматита представляет собой реликт метаморфической породы (так называемая палеосама), другая – новообразованная в ходе магматического и (или) метасоматического процесса (называемая неосомой). Такие смеси таких компонентов и определяет главный текстурный признак породы.

По специфике своего образования метасоматиты подразделяются на три генетических класса.

Метасоматические мигматиты, образующиеся в ходе прогрессивного кремне-щелочного или щелочного метасоматоза. В процессе фильтрации флюид в первую очередь проникает по наиболее проницаемым зонам – плоскостям сланцеватости, отдельности и пр., где и происходят максимальные химические преобразования. Образующаяся в этих зонах неосома (а при длительной интенсивной флюидной переработке и вся порода) по составу приближается к граниту. Формирование этого класса мигматитов происходит в высокотемпературных условиях – на уровне амфиболитовой или гранулитовой фаций метаморфизма – создаёт предпосылки для последующего частичного или полного плавления породы и образования гранитной магмы. Часто процесс такого образования мигматитов называют «ультраметаморфизмом», что не рекомендуется действующим «Петрографическим кодексом России».

Метаморфические мигматиты, образующиеся в ходе изохимического метаморфизма. Сопровождающий метаморфические преобразования процесс дифференциации обуславливает обособление лейкократовых минералов в прослои и жилки (лейкосома); остаточный материал субстрата (рестит), обогащается меланократовыми компонентами – возникает типичная для мигматитов контрастная полосчатость. При достижении лейкосомой «гранитного» состава в условиях амфиболитовой или гранулитовой фации возможно её плавление.

Инъекционно-магматические мигматиты образуются в результате тонких инъекций магматического расплава по плоскостям сланцеватости, тонуким трещинкам или другим мелким тектоническим элнментам породы. В этом случае строение мигматита определяется наличием исходной породы и принизывающих её тонких прожилков магматической породы.

Гетерогенность природы мигматитов определяет условность их выделения в самостоятельный тип пород. Систематика мигматитов приведена на рисунке ниже.

Совокупность эндогенных процессов и процессы литогенеза определяют круговорот вещества земной коры в ходе эволюции планеты.

Источник