Техника метания копья

Условно подразделяется на фазы:

- держание снаряда,

- разбег, состоящий из предварительной и бросковой частей,

- финальное движение,

- сохранение равновесия после произведенного броска.

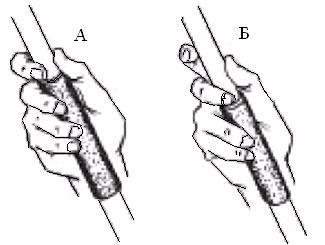

Держание копья выполняется двумя способами:

- захват края обмотки указательным и большим пальцами;

- захват края обмотки средним и большим пальцами.

Остальные пальцы в обоих случаях располагаются на обмотке, удерживающейся в ладонной впадине.

Разбег у метателей копья состоит из 14-17 беговых шагов, 4-6 из которых приходятся на бросковые шаги. Предварительная часть разбега у метателей копья начинается с постепенным увеличением его скорости. Максимальной скорости спортсмен достигает к началу бросковых шагов. Спортсмены высокого класса в этой части разбега развивают скорость 8 м/с.

Кисть метающей руки, удерживающей копье, располагается у виска, локоть направлен вперед, наконечник копья находится в поле зрения спортсмена на уровне глаз или немного ниже. В процессе предварительной части разбега правая (метающая) рука совершает движения вперед-назад с небольшой амплитудой, левая рука работает как в обычном беге.

После предварительной части разбега, наступив левой ногой на контрольную отметку, спортсмен начинает выполнять бросковые шаги. В этой части разбега спортсмен производит подготовку к финальному движению. На первых 2-4 шагах метатель отводит копье назад в положение замаха, из которого производится бросок. Отведение руки в это положение осуществляется прямо-назад или вперед-вниз-назад-вверх. Первый способ отведения руки более простой по технике выполнения и им пользуется большинство метателей копья. После отведения руки назад спортсмен начинает подготовку к финальному движению.

Важнейшей деталью в подготовке к выполнению финального движения является обгон туловища ногами и тазом, что обеспечивает оптимальное положение спортсмена для выполнения броска — положение наклона туловища назад под углом в 60-70°. У сильнейших метателей копья угол наклона туловища в исходном положении для выполнения броска достигает 50°.

Оптимальное положение обеспечивается за счет активного выполнения бросковых шагов. При этом очень важно сохранить скорость, созданную в предварительной части разбега. При выполнении бросковых шагов левая рука также меняет структуру своего движения. Левая рука при шаге правой ногой выносится вперед-вправо перед грудью, при шаге левой ногой отводится назад, как при обычном беге.

Наиболее значимой деталью техники при подготовке к выполнению финального движения является скрестный шаг. Он выполняется акцентированным движением с левой ноги на правую. Правая нога при этом проносится скрестно перед левой, с высоко поднятым бедром, что создает условия для обгона туловища ногами и тазом и «скручиванию» туловища по отношению к тазу и ногам. Спортсмен находится в положении замаха для выполнения броска. Важно, чтобы при выполнении скрестного шага левая рука выполнила движение вперед-вправо перед грудью с большой амплитудой, что способствует более закрытому положению копьеметателя перед броском.

Анализ финального движения копьеметателя показывает, что величина скорости вылета копья формируется в основном за счет двух звеньев двигательного аппарата спортсмена: 1) движения плечевого сустава метающей руки относительно опоры; 2) движения кисти метающей руки относительно плечевого сустава. Скорости движения плечевого сустава и кисти метающей руки суммируются, что создает величину начальной скорости вылета копья.

Величина скорости движения плечевого сустава находится в прямой зависимости от скорости разбега спортсмена, набранной в предварительной части и сохраненной в бросковых шагах. Для сохранения скорости движения плечевого сустава спортсмен должен иметь прочный контакт с опорой, не допускать сгибания ноги в коленном и тазобедренном суставах, не опускать вниз плечевой сустав, обеспечивая движение метающей руки по возможно большей дуге. Эти условия требуют, чтобы во всех суставах левой ноги и туловища не происходило изменение величины суставных углов, а тело копьеметателя было максимально жестким, т.е. мышцы туловища и левой ноги должны быть максимально напряжены. Если происходит сгибание в суставах левой ноги и туловища, то жесткость системы «стопа левой ноги — плечерой сустав метающей руки» уменьшается и, как следствие, снижается скорость движения плечевого сустава, что отрицательно отражается на величине начальной скорости вылета копья.

Сохранению и даже увеличению скорости движения плечевого сустава метающей руки способствует поворотно-разгибающее движение правой ноги, проталкивающей таз вперед. При условии достаточной жесткости системы «левая нога — туловище» плечевой сустав увеличивает скорость движения.

Работа правой руки является главным элементом в финальном движении метания копья. Свое движение правая рука начинает при занятии спортсменом двухопорного положения, одновременно с поворотом туловища в направлении броска. Поворачиваясь в плечевом суставе, она выводит локоть вперед, и происходит захват копья. После этого рука с копьем начинает движение вперед, одновременно разгибаясь в локтевом и плечевом суставах. Совпадение максимума скорости движения плечевого сустава и кисти метающей руки обеспечивает увеличение начальной скорости вылета копья. Это происходит к моменту занятия туловищем вертикального положения. После перехода туловища через вертикальное положение скорость движения кисти метающей руки становится меньше скорости копья, и оно отрывается от руки спортсмена. Сильнейшие копьеметатели мира выпускают копье с начальной скоростью 32 ± 3 м/с под углом 35 ± 3°.

Стремление спортсмена сохранить воздействие на копье как можно дольше не приводит к увеличению расстояния броска, так как к этому времени уменьшается скорость движения метающей руки и уменьшается угол вылета копья. Спортсмен как бы повисает на копье, что является ошибкой.

После выпуска копья спортсмен стремится сохранить равновесие, не выходить вперед за ограничительную линию. Для этого выполняется активная смена ног с последующим энергичным упором правой ногой.

Источник

Техника и методика обучения метанию копья

Легкая атлетика и методика преподавания

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Пятница, 19 Ноябрь 2021, 12:02 |

Оглавление

1. Техника метания копья

Держание копья. Существует два способа держания копья: упор в край обмотки выполняется большим и указательным пальцами (рис. 51А); или большим и средним пальцами, а указательный палец располагается вдоль оси копья (рис. 51Б). Другие пальцы обхватывают копье за обмотку. Копье лежит в ладони наискось.

Рис. 51. Держание копья

Держать копье за обмотку необходимо плотно, но не напряженно, так как любое напряжение кисти не даст выполнить хлестообразное движение, уменьшит вращение копья, создающего устойчивость в полете. Перед разбегом и в начальной его части копье держат над плечом, наконечник копья направлен слегка вниз; и чуть внутрь, локоть метающей руки смотрит вперед немного кнаружи.

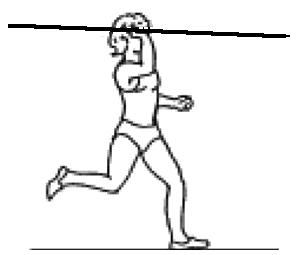

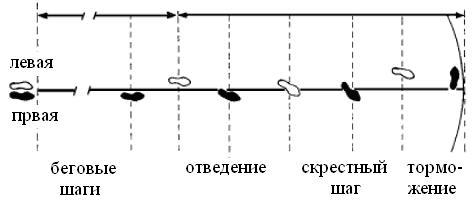

Рис. 52. Предварительный разбег в метании копья

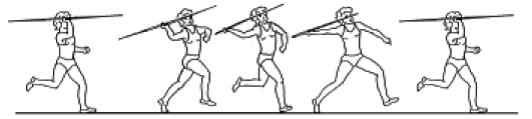

Разбег. Разбег можно разделить на три части: предварительный разбег, шаги отведения копья, заключительная часть разбега (рис. 52). Длина всего разбега колеблется от 20 м до 35 м, и зависит от квалификации спортсмена. Скорость разбега для каждого спортсмена индивидуальна и не должна мешать выполнению подготовительных действий метателя к финальному усилию.

Предварительный разбег начинается от старта до контрольной отметки. Он необходим для предания начальной скорости снаряду. Ритм разбега равноускоренный, это достигается постепенным увеличением длины шага и темпа шагов. Бег выполняется свободно, без напряжения, упруго держась на передней части стопы. Левая рука выполняет движения как в беге, а правая удерживает копье в исходном положении. Скорость разбега у сильнейших метателей достигает 8 м/с.

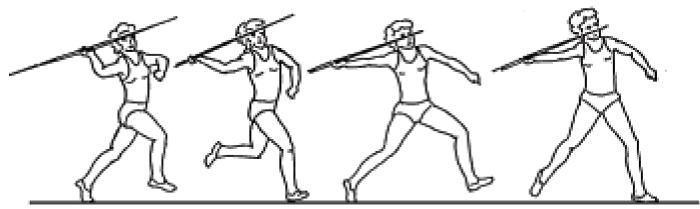

Отведение копья начинается с момента постановки левой ноги на контрольную отметку. Далее метатель с шагом правой ноги выпрямляет правую руку в локтевом суставе вверх и немного назад; при шаге левой ноги правая рука с копьем опускается вниз до уровня линии плеч (но не ниже); метатель поворачивается левым боком к направлению метания. Важно, чтобы при отведении руки ось копья не отдалялась от правого плеча. Наконечник копья должен быть на уровне глаз, в 5-10 см сбоку от головы. Левая рука находится на уровне плеч, перед грудью, слегка согнутая в локтевом суставе (рис. 53). После отведения копья начинается заключительная часть разбега.

Рис. 53. Шаги отведение копья

Заключительная часть разбега состоит из двух последних шагов перед финальным усилием: «скрестный» шаг и постановка ноги в упор. Метатель находится боком к направлению метания и делает быстрый «скрестный» шаг с целью обогнать ногами таз и плечи. «Скрестный» шаг выполняется ногой, одноименной с метающей рукой, в данном случае правой. Делается активный мах бедром правой ноги вперед-вверх, стопа немного развернута кнаружи. Одновременно с махом правой ноги выполняется отталкивание левой. Следует избегать большого вертикального колебания ОЦМ в момент «скрестного» шага, который должен выполняется «стелящимся» движением. После постановки правой ноги левая выпрямленная в коленном суставе, ставится дальше вперед в упор сразу на всю стопу, носок слегка повернут внутрь. Роль левой ноги — торможение нижних звеньев тела, вследствие чего возникает передача количества движения от нижних верхним звеньям. Постановка левой ноги должна осуществляться в кратчайшее время после постановки правой. Квалифицированные метатели после выполнения «скрестного» шага почти сразу становятся на две ноги. При выполнении заключительной части разбега руки сохраняют положение, как после окончания отведения копья. С момента постановки левой ноги в упор начинается фаза финального усилия (рис. 54).

Рис. 54. Скрестный шаг в метании копья

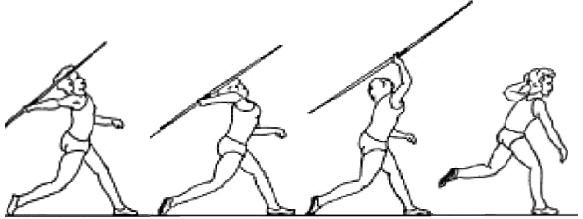

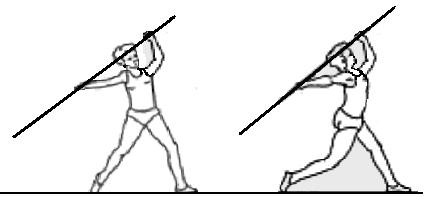

Финальное усилие. После постановки левой ноги в упор, правая нога, выпрямляясь в коленном суставе, толкает таз вперед-вверх. Плечи и правая рука отстают и находятся за проекцией ОЦМ. Затем метатель резко отводит левую руку назад через сторону, растягивая мышцы груди и проходит в положение захвата снаряда (положение «натянутого лука»). Правая нога полностью выпрямляется, движение подхватывают мышцы корпуса, передавая усилие верхним звеньям тела. Далее правая рука сгибается в локтевом суставе и выпрямляясь направляет копье под определенным углом. Заканчивается разгон снаряда хлестообразным движение кистью, при котором копью придается вращение вокруг его продольной оси кнаружи. Для того, чтобы направить копье по оптимальной траектории полета необходимо, чтобы вектор мышечных усилий совпадал с продольной осью копья. На этом финальное усилие заканчивается, копье получает начальную скорость вылета, и ему задаются определенный угол вылета, который колеблется от 29 до 36° (рис. 55).

Рис. 55. Финальное усилие и фаза торможения в метании копья

Торможение. После выпуска снаряда спортсмен продолжает движение вперед, и ему необходимо остановиться для того, чтобы не заступить за линию броска. При этом метатель выполняет перескок с левой на правую ногу, отводя левую ногу назад чуть вверх и слегка наклоняясь вперед, но затем выпрямляется, отводит плечи назад, помогая себе руками. Чтобы выполнить торможение, необходимо левую ногу в финальном усилии ставить за 1,5-2 м от линии броска (в зависимости от скорости разбега и квалификации спортсмена) (рис. 55). На рисунке 56 показаны положения стоп метателя при выполнении броска.

Рис. 56. Положение стоп метателя копья при выполнении броска

2. Обучение технике метания копья

В начале обучения следует опробовать разные варианты хвата копья и научиться держать его крепко, но не напряженно. Далее применяют следующие упражнения.

- Вращения вертикально поставленного копья.

- Исходное положение: левая нога впереди, правая сзади. Вес тела на правой ноге. Правая рука с копьем отведена назад-вверх, левая впереди. Наконечник копья направлен вниз. Выполнить бросок, воткнув копье в 4-5 м от себя (рис. 57).

- И.П. — тоже что в упражнении 2, воткнуть копье в 7-10 м от себя.

Рис. 57. Броски копья с места вперед-вниз

- Имитация положения «натянутого лука». Стоя боком в направлении броска, ноги в положении широкого шага, правая рука держит отведенное назад копье за обмотку, левая за корпус, ближе к наконечнику. Начиная движение с поворота на носке правой ноги последовательно развернуть колено, таз и плечи в направление броска, т.е. произвести захват снаряда (рис. 58).

Рис. 58. Имитация положения «натянутого лука»

- Метание копья с места из положения стоя боком в направлении броска, вес тела преимущественно на согнутой сзади стоящей ноге, рука с копьем отведена назад (рис. 59). Свободная рука впереди. Начать движение с разгибания сзади стоящей ноги, пройдя через положение «натянутого лука» выполнить бросок.

- Метание копья со скрестного шага. И.П. тоже что в упражнении 5.

- Отведение копья на два шага в ходьбе, затем в беге (рис. 60).

Рис. 59. Бросок копья стоя боком к направлению броска

- Выполнение целостного движения: отведение, скрестный шаг и бросок копья.

- Метание копья с полного разбега.

Рис. 60. Отведение копья в два шага

Важнейшим фактором, влияющим на дальность полета копья, является умение спортсмена развить высокую скорость начального вылета снаряда. Для достижения этой цели в практике метаний используется принцип кнута (хлыста). Это свойство кнута возникает вследствие передачи энергии проксимальных частей более удаленному и легкому его концу.

В метаниях не могут самостоятельно работать туловище, а тем более руки, вне зависимости от работы ног. Все метания выполняются, в первую очередь, ногами. Они создают усилие, разгоняют систему и, при резкой остановке основания системы на опоре, передают энергию на туловище и руки. Рука — следствие, а не причина, она только завершает цепь движений.

Аксиома, что «метают ногами, а не руками», относится ко всем видам метаний. Но в метании копья наиболее ярко проявляется основной принцип метаний — «хлест туловищем», принцип кнута (хлыста).

Источник