Показания и противопоказания к местной анестезии

При массовом поступлении больных и ограниченном контингенте анестезиологов (исключая спинальную и перидуральную);

В амбулаторно-поликлинической практике в случае невозможности послеоперационного наблюдения за больными (исключая спинальную и перидуральную);

При проведении ургентных вмешательств (из-за недостаточной полноты обследования и неточных данных о сроках приема пищи);

В случае, если местное обезболивание облегчает выполнение самого вмешательства (гидравлическая препаровка);

При выраженных дистрофических или токсических поражениях важнейших паренхиматозных органов;

По психологическим мотивам (отказ больного от общей анестезии);

При необходимости избежать «послеоперационной болезни» (у пожилых больных с гиперкоагуляционным синдромом);

В случаях, если проведение квалифицированного общего обезболивания затруднено.

Эмоциональная лабильность больного;

Детский возраст оперируемого (до II—12 лет);

Инфицированность тканей в зоне предполагаемой анестезии;

Деформация на месте предполагаемой блокады;

Поражения нервной системы;

Геморрагический синдром, в том числе после антикоагулянтной терапии;

Повышенная чувствительность к данному местному анестетику;

Отсутствие должного контакта с больным (при глухо-немоте, сильном опьянении);

Психические заболевания больного.

Выраженная анемия и гипотония являются противопоказаниями к спинальной анестезии.

Преимущества местной анестезии:

б) простота методики (не требуется участия других лиц, наличия сложной аппаратуры);

а) невозможно управлять функциями организма при обширных травматических операциях, особенно на органах грудной полости;

б) трудно произвести ревизию при операциях на органах брюшной полости, так как нет расслабления мускулатуры;

в) не всегда можно добиться полного обезболивания (операции в области рубцово измененных тканей и др.);

г) у больных с неустойчивой психикой нежелательно сохранение сознания во время операции.

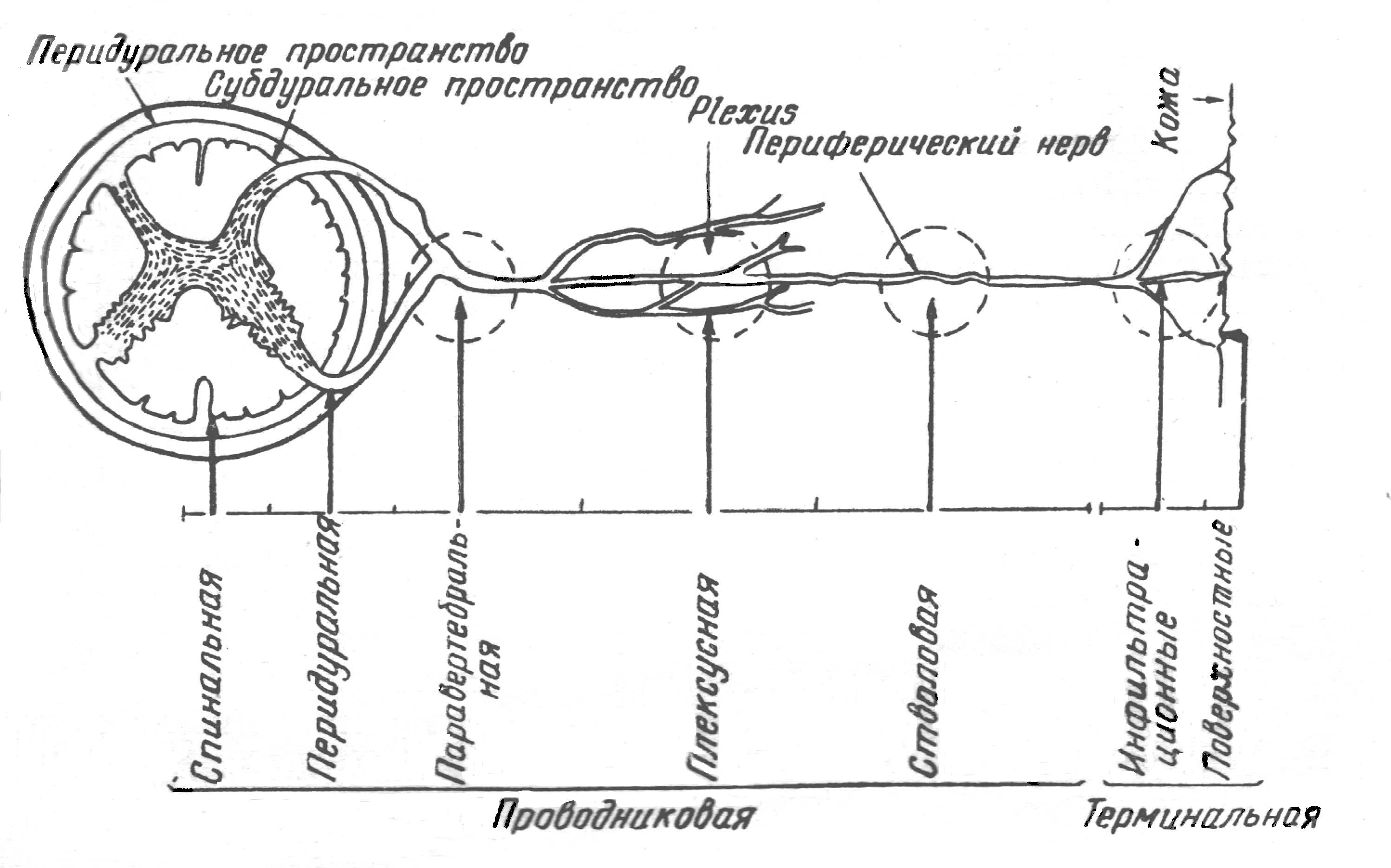

Разновидности местной анестезии:

а) поверхностная (терминальная),

в) регионарная (проводниковая)

ганглионарная (зпидуральная и субарахноидальная анестезия).

*внутрикостная и внутривенная регионарные анестезии практически не применяются и представляют в настоящее время лишь исторический интерес.

В клиническом течении всех видов местной анестезии выделяются следующие стадии:

1) введение анестезирующего вещества;

2) выжидание (действие анестезирующего вещества на нервные элементы тканей);

3) полное обезболивание;

4) восстановление чувствительности.

Поверхностная, или терминальная анестезиявозможна только при операциях и манипуляциях на слизистых оболочках, которые смазывают или орошают раствором анестетика. Поэтому этот метод в основном применяется в офтальмологии, отоларингологии и урологии. Для анестезии используют 0,25—3% растворы дикаина, 5% раствор ксикаина, 10% раствор новокаина. Для поверхностной анестезии кожи применяют метод замораживания хлорэтилом.

В хирургической клинике поверхностная анестезия наиболее часто применяется при бронхологических исследованиях (бронхоскопия, бронхография, бронхоспирометрия) и лечебных процедурах (эндотрахеальные вливания лекарственных веществ), а также эзофагоскопии, гастроскопии и дуоденоскопии.

Всеобщее распространение получил метод инфильтрационной анестезии по А. В. Вишневскому. В основе его лежит послойная тугая инфильтрация тканей с учетом распространения раствора новокаина по фасциальным футлярам — «тугой ползучий инфильтрат».

Используются слабые растворы новокаина — 0,25 и 0,5% растворы до 1 и более литра на операцию, причем большая часть раствора вытекает при разрезе, что предупреждает интоксикацию. 0,25% раствор новокаина готовят на слабо гипотоническом растворе по прописи А. В. Вишневского.

5,0 Natrii chloridi

0,075 Kalii chloridi

Инфильтрационная анестезия по методу А. В. Вишневского включает следующие этапы:

внутрикожная анестезия по линии разреза с помощью тонкой иглы с образованием «лимонной корочки»;

тугая инфильтрация подкожной клетчатки;

после разреза кожи и подкожной клетчатки введение новокаина под апоневроз;

после рассечения апоневроза инфильтрация мышц;

после вскрытия брюшной полости инфильтрация париетальной брюшины.

При анестезии по А. В. Вишневскому «операция идет при постоянной смене ножа и шприца. Наряду с полным обезболиванием, тугой ползучий инфильтрат обеспечивает и гидравлическую препаровку тканей.

Достоинства регионарноых методов анестезии

Надёжная интраоперационная анестезия за счёт фармакологического контроля боли на спинальном или периферическом уровне.

Эффективная вегетативная блокада с минимальным влиянием на гомеостаз, эндокринно-метаболическая стабильность, предотвращение патологических рефлексов из операционного поля.

Возможность использования управляемой седации различной степени, а не выключение сознания, что обязательно при проведении общей анестезии.

Сокращение восстановительного периода после анестезии, повышение комфортности послеоперационного периода (отсутствие тошноты, рвоты, снижение потребности в наркотиках, раннее восстановление ментальной функции и двигательной активности).

Снижение частоты послеоперационных лёгочных осложнений, более быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта по сравнению с тем, что происходит после комбинированной общей анестезии.

Уменьшение риска возникновения тромбоза глубоких вен голени (ТГВГ) и тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА).

Сохранение контакта с пациентом во время операции.

После ортопедических и травматологических вмешательств, выполняемых в условиях регионарной анестезии, оптимизированы условия для иммобилизации повреждённой конечности.

Ещё более значимым представляется преимущество регионарной анестезии в акушерстве: роженица психологически присутствует при родах в условиях полной аналгезии, отсутствует депрессия плода, возможен ранний контакт матери и новорожденного.

Регионарная анестезия исключает риск развития злокачественной гипертермии, триггером которой являются релаксанты и ингаляционные анестетики.

Регионарная анестезия обладает меньшим потенциалом индукции системной воспалительной реакции и иммунодепрессивным эффектом по сравнению общей анестезией.

Экологическая целесообразность применения регионарной анестезии – снижение «загрязнения» операционных.

При использовании регионарной анестезии отмечено статистически достоверное укорочение сроков пребывания больных в ОИТ и длительности госпитального лечения.

В целом следует отметить, что широкое применение регионарной анестезии позволяет на рациональной основе ограничить «всепоказанность» комбинированного эндотрахеального наркоза и избежать тем самым нежелательных последствий этого метода.

Для регионарной анестезии действует принцип: чем проксимальнее, тем эффективнее, чем дистальнее, тем безопаснее (Гилева В.М., 1995).

П р о в о д н и к о в а я а н е с т е з и я (стволовая и анестезия сплетений) считается самой безопасной. Основными показаниями для проводниковой анестезии являются оперативные вмешательства на конечностях (ортопедия, травматология, оперативная флебология, операции на артериях и т.д.) и в челюстно-лицевой области, которые включают весь диапазон хирургических вмешательств, начиная от стоматологии и кончая сложнейшими реконструктивными операциями.

Источник

29) Местная анестезия. Определение. Методы.

Местная анестезия – анестезия, достигающаяся воздействием анестезирующего вещества на нервные окончания и стволы в месте операции.

Местная анестезия обычно используется в амбулаторной практике при небольших хирургических вмешательствах или диагностических исследованиях. Местную анестезию используют при наличии противопоказаний к общей анестезии (наркозу).

Способы местной анестезии

Поверхностная анестезия предполагает нанесение анестетиков на кожу или слизистые, охлаждение. Для этого используются хлорэтил, местноанестезирующие вещества (1-5%растворы кокаина, 10% раствор новокаина,0,25-3%растворы дикаина,2-5%растворы лидокаина и тримекаина и другие).

Инфильтрационная анестезия. Тонкой иглой вводится в мягкие ткани 0,25-0,5% раствор новокаина (или других более современных анестетиков), в результате чего возникает пропитывание тканей в области операции раствором местного анестетика и блокируется проводимость нервных импульсов. При инфильтрационной анестезии достигается не только обезболивание, но и другая цель – гидравлическая препаровка тканей, которая значительно облегчает манипуляции хирурга и уменьшает кровопотерю.

Регионарная анестезия – анестетик вводится в непосредственной близости к нервному стволу.

Виды регионарной анестезии:

Проводниковая – анестетик вводится в близи нервного узла, нервного сплетения или ствола периферического нерва (например, при удалении зубов).

Спинномозговая (синонимы: люмбальная, субдуральная анестезия, субарахноидальная анестезия) основана на введении анестетика в субарахноидальное пространство спинного мозга. При этом временно утрачивается чувствительность и функция органов, получающих иннервацию ниже места введения препарата. Подобная анестезия используется при операциях на желудке, кишечнике, печени и желчных путях, селезенке, органах малого таза, нижних конечностях. Противопоказания к спинномозговой анестезии: шок, тяжелая интоксикация, снижение артериального давления, тяжёлая патология внутренних органов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемой инъекции препарата, деформации позвоночника и др.

Эпидуральная – анестетики (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин) вводятся в

эпидуральное пространство позвоночника через специальный катетер. Подобное обезболивание практически безопасно используется при анальгезии груди, живота, паховой области и ног, часто применяется при родах. Преимуществом эпидуральной анестезии является использование очень малых доз анестетиков, редкие побочные явления (тошнота, рвота, снижение артериального давления и др.)

Внутрисосудистая – внутривенная анестезия, которую используют при операциях на конечностях, когда анестетик вводится в конечность, на которую наложен кровоостанавливающий жгут. Разновидностью внутрисосудистой анестезии является внутрикостная анестезия.

30) Перидуральная анестезия. Показания. Механизм действия. Техника проведения.

Эпидуральная (перидуральная) анестезия — разновидность проводниковой анестезии. Обезболивающего эффекта достигают за счёт блокады корешков спинного мозга анестезирующим препаратом, введённым в эпидуральное пространство между твёрдой мозговой оболочкой и надкостницей позвонков. Этот вид анестезии обладает всеми положительными качествами спинномозгового обезболивания и лишён его недостатков.

Техника пункции эпидурального пространства аналогична таковой субдурального пространства при спинномозговой анестезии. Пункция может быть выполнена на любом уровне позвоночного столба в зависимости от характера операции. Следует помнить о возможности прокола твёрдой мозговой оболочки и попадания анестетика в субарахноидальное пространство, что чревато тяжёлыми осложнениями. Пункцию производят иглой, надетой на шприц с изотоническим раствором хлорида натрия. Продвижение иглы сопровождается сопротивлением при давлении на поршень. Как только игла проникает через связки в эпидуральное пространство, сопротивление при нажатии на поршень исчезает и раствор легко вводится, ощущается провал иглы. Анестезирующее вещество можно ввести через иглу или катетер, проведённый через просвет иглы и оставленный на длительное время.

Для эпидуральной анестезии используют 2% раствор лидокаина, 0,5% раствор бупивакаина, 0,75% раствор ропивакаина. Для усиления анальгетического эффекта при травматичных операциях в эпидуральное пространство вводят наркотические анальгетики (морфин и фентанил). В послеоперационном периоде длительную эпидуральную блокаду применяют как эффективный метод обезболивания, позволяющий уменьшить дозы наркотических анальгетиков.

Показания. Эпидуральную анестезию применяют при травматологических и ортопедических операциях на нижних конечностях, операциях на органах брюшной полости, таза.

Этот вид обезболивания показан для лиц пожилого и старческого возраста, больных с тяжёлыми заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, нарушением обмена веществ (ожирением, сахарным диабетом).

31) Спинномозговая анестезия. Показания. Механизм действия. Техника проведения.

Спинномозговая анестезия относится к проводниковой и осуществляется путём введения анестезирующего препарата в субарахноидальное пространство спинного мозга.

Показания: применяют при операциях на органах, расположенных ниже диафрагмы: желудке, кишечнике, печени и жёлчных путях, селезёнке, органах малого таза, а также на нижних конечностях.

Эффект: блок задних (чувствительных) корешков СМ, что приводит к утрате болевой, тактильной, температурной чувствительности, и передние (двигательные) корешки с развитием двигательного паралича (миорелаксации). Блокируются также преганглионарные симпатические волокна, проходящие в составе передних корешков, что вызывает изменения сосудистой иннервации, ведущие к расширению артериол в зоне иннервации. При блокаде симпатических волокон, участвующих в формировании чревных волокон, расширение сосудов органов брюшной полости, таза, нижних конечностей может приводить к депонированию в них крови и падению АД.

Для спинномозговой анестезии необходимы специальные иглы с хорошо подогнанным мандреном, шприцы, градуированные на десятые доли миллилитра, с хорошо подогнанными поршнями. Применяют 2% раствор лидокаина, 0,5% раствор бупивакаина, 5% раствор прокаина, 0,75% раствор бупивакаина в декстрозе.

Техника: больного усаживают поперёк стола, ноги устанавливают на табурет, колени должны быть приподняты, спина максимально согнута. Медицинская сестра стоит впереди больного, пригибает его плечи книзу и помогает удерживать принятую позу. При проведении пункции в положении лёжа больного укладывают на бок, спина располагается на краю стола, колени притянуты к животу, подбородок прижат к груди, спина максимально согнута. Помощник стоит впереди больного и, удерживая больного одной рукой за шею, другой — за таз, фиксирует его в таком положении, стараясь согнуть отдел позвоночника, где выполняется пункция.

Пункцию обычно производят между остистыми отростками LIII и LIV или LII и LIII. Ориентиром служит остистый отросток LIV, который расположен на линии, соединяющей задние верхние ости подвздошных костей. Операционное поле обрабатывают диэтиловым эфиром и спиртом. Кожу в месте инъекции инфильтрируют 0,25% раствором прокаина. Иглу вводят по средней линии между остистыми отростками с небольшим наклоном книзу. При прохождении иглой межостистой, надостистой и жёлтой связок ощущается сопротивление, которое при проколе связок исчезает. Ещё одно лёгкое сопротивление отмечается при проколе твёрдой мозговой оболочки; преодолев его, продвижение иглы прекращают, мандрен извлекают, иглу вращательными движениями продвигают на 2-3мм, прокалывая внутренний листок твёрдой мозговой оболочки. Появление прозрачной цереброспинальной жидкости свидетельствует о правильно произведённой пункции. При отсутствии или недостаточном поступлении жидкости иглу поворачивают вокруг оси и продвигают вперёд на1-2мм. Если жидкость из иглы не появляется или показывается кровь, иглу удаляют и пункцию повторяют между другими остистыми отростками.

Убедившись, что пункция проведена правильно, в шприц набирают 2-3мл цереброспинальной жидкости, смешивают с раствором анестетика и вводят в спинномозговой канал. Больного сразу же укладывают на операционный стол, опустив головной конец стола на 15О (при введении лидокаина или 0,5% раствора бупивакаина) или приподняв его (при введении прокаина или 0,75% раствора бупивакаина). Придание больному соответствующего положения позволяет предупредить распространение анестезирующего раствора на вышерасположенные отделы спинного мозга и продолговатый мозг, что зависит от плотности анестезирующего вещества. Раствор лидокаина и 0,5% раствор бупивакаина имеют меньшую плотность, чем цереброспинальная жидкость, и потому будут распространяться кверху, а раствор прокаина и 0,75% раствор бупивакаина — большей плотности и будут распространяться книзу.

Противопоказаниями для спинномозговой анестезии являются травматический шок, тяжёлая интоксикация при перитоните, сопровождающаяся артериальной гипотензией, воспалительные заболевания кожи в области спины, деформации позвоночника.

Показания спинномозговой анестезии:

Кесарево сечение (кроме экстренного, т.к. требуется время для воздействия ЭА): эпидуральная анестезия для кесарева сечения более предпочтительная по сравнению с общим наркозом, который используют в экстренном случае. С ЭА роды для женщины проходят в сознании и без боли. После рождения ребенка сразу могут приложить к груди мамы, а не отдавать его на грудь папе или под присмотр медперсонала на несколько часов (не менее 2-хчасов). Восстановление после ЭА проходит быстрее.

Очень медленное или неравномерное раскрытие шейки матки: эпидуральная анестезия ускорит процесс сглаживания шейки матки.

Гипертония: эпидуральная анестезия будет способствовать снижению давления.

Пороки сердца и другие заболевания сердца: эпидуральная анестезия снижает нагрузку на сердце.

Чрезвычайно низкий болевой порог роженицы: испытываемая боль мешает роженице концентрироваться на процессе родов. Женщина не воспринимает адекватно указания медперсонала и происходящую действительность, затрудняя роды. Болевые ощущения влияют на выбрасывание в кровь веществ, сужающих сосуды плаценты, следствием чего ребенок не получает кислород в достаточном объеме.

Источник