Определения уровня развития гибкости

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда движений, которая может быть достигнута испытуемым. Амплитуду движений измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, используя аппаратуру или педагогические тесты. Аппаратурными способами измерения являются [1]: 1) механический (с помощью гониометра); 2) механоэлектрический (с помощью электрогониометра); 3) оптический; 4) рентгенографический.

Для особо точных измерений подвижности суставов применяют электрогониометрический, оптический и рентгенографический способы. Электрогониометры позволяют получить графическое изображение гибкости и проследить за изменением суставных углов в различных фазах движения. Оптические способы оценки гибкости основаны на использовании фото-, кино- и видеоаппаратуры. Рентгенографический способ позволяет определить теоретически допустимую амплитуду движения, которую рассчитывают на основании рентгенологического анализа строения сустава.

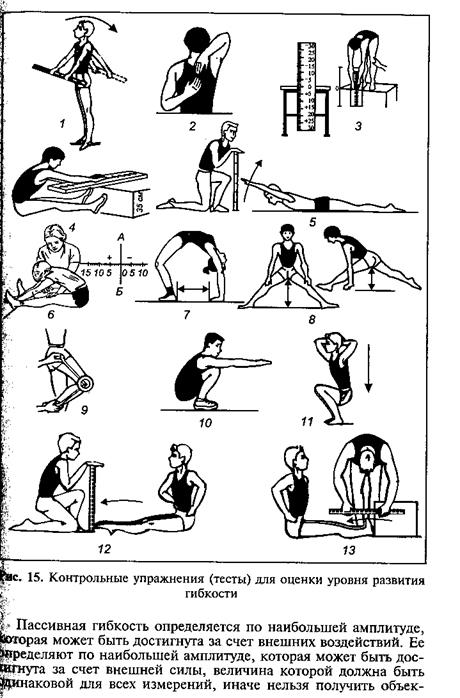

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным является способ измерения гибкости с помощью механического гониометра — угломера, к одной из ножек которого крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, составляющих тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или вращения определяют угол между осями сегментов сустава (рис. 15, 9).

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов служат простейшие контрольные упражнения (рис. 15).

1.

^ Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад (рис. 15,7). Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот (рис. 15, 2). Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук

вверх из положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев (рис. 15, 5).

2.

^ Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед (рис. 15, 3, 4, 6). Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+).

«Мостик» (рис. 15, 7). Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

3.

^ Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки (рис. 15, 8). Уровень подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.

4.

^ Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой (рис. 15, 10, 11). О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует полное приседание.

5.

^ Подвижность в голеностопных суставах (рис. 15, 12, 13). Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: 1) одинаковые исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) разминка; 3) повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку эти условия так или иначе влияют на подвижность в суставах.

Пассивная гибкость определяется по наибольшей амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешней силы, величина которой должна быть одинаковой для всех измерений, иначе нельзя получить объективную оценку пассивной гибкости. Измерение пассивной гибкости приостанавливают, когда действие внешней силы вызывает болезненное ощущение.

Информативным показателем состояния суставного и мышечного аппарата испытуемого (в сантиметрах или угловых градусах) является разница между величинами активной и пассивной гибкости. Эта разница называется дефицитом активной гибкости.

^ 7.6. Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Все эти качества или способности в теории физического воспитания связывают с понятием ловкость — способностью человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности.

^ Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации движений, их можно в определенной мере разбить на три группы.

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений.

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое равновесие.

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности (скованности).

Координационные способности, отнесенные к первой группе, зависят, в частности, от «чувства пространства», «чувства времени» и «мышечного чувства», т.е. чувства прилагаемого усилий.

Координационные способности, относящиеся ко второй группе, зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. равновесие, заключающееся в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время перемещений. Координационные способности, относящиеся к третьей группе, мож-Н0 разделить на управление тонической напряженностью и координационной напряженностью. Первая характеризуется чрезмерным напряжением мышц, обеспечивающих поддержание позы. Вторая выражается в скованности, закрепощенности движений, связанных с излишней активностью мышечных сокращений, излишним включением в действие различных мышечных групп, в частности мышц-антагонистов, неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу расслабления, что препятствует формированию совершенной техники.

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков) и др.

Координационные способности, которые характеризуются точностью управления силовыми, пространственными и временными параметрами и обеспечиваются сложным взаимодействием центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной афферентации (передача импульсов от рабочих центров к нервным), имеют выраженные возрастные особенности.

Так, дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития координации, нестабильной координацией симметричных движений. Двигательные навыки формируются у них на фоне избытка ориентировочных, лишних двигательных реакций, а способность к Дифференцировке усилий — низкая.

В возрасте 7-8 лет двигательные координации характеризуются неустойчивостью скоростных параметров и ритмичности.

В период от 11 до 13-14 лет увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий, улучшается способность к воспроизведению заданного темпа движений. Подростки 13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению сложных двигательных координации, что обусловлено завершением формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и завершением формирования основных механизмов произвольных движений.

В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение пространственного анализа и координации движений. В период 16-17 лет продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального уровня.

В онтогенетическом развитии двигательных координации способность ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11-12 лет. Этот возрастной период определяется многими авторами как особенно поддающийся целенаправленной спортивной тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития координационных способностей с возрастом выше, чем у девочек.

^ Задачи развития координационных способностей.При воспитании координационных способностей решают две группы задач: а) по разностороннему и б) специально направленному их развитию.

Первая группа указанных задач преимущественно решается в дошкольном возрасте и базовом физическом воспитании учащихся. Достигнутый здесь общий уровень развития координационных способностей создает широкие предпосылки для последующего совершенствования в двигательной деятельности.

Особенно большая роль в этом отводится физическому воспитанию в общеобразовательной школе. Школьной программой предусматриваются обеспечение широкого фонда новых двигательных умений и навыков и на этой основе развитие у учащихся координационных способностей, проявляющихся в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических упражнениях, метательных движениях с установкой на дальность и меткость, подвижных, спортивных играх.

Задачи по обеспечению дальнейшего и специального развития координационных способностей решаются в процессе спортивной тренировки и профессионально-прикладной физической подготовки. В первом случае требования к ним определяются спецификой избранного вида спорта, во втором — избранной профессией.

В видах спорта, где предметом состязаний является сама техника движений (спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду и др.), первостепенное значение имеют способности образовывать новые, все более усложняющиеся формы движений, а также дифференцировать амплитуду и время выполнения движений различными частями тела, мышечные напряжения различными группами мышц.

Способность же быстро и целесообразно преобразовывать движения и формы действий по ходу состязаний в наибольшей мере требуется в спортивных играх и единоборствах, а также в таких видах спорта, как скоростной спуск на лыжах, горный и водный слалом, где в обстановку действий преднамеренно вводят препятствия, которые вынуждают мгновенно видоизменять движения или переключаться с одних точно координированных действий на другие.

В указанных видах спорта стремятся довести координационные способности, отвечающие специфике спортивной специализации, до максимально возможной степени совершенства.

Воспитание координационных способностей имеет строго специализированный характер и в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП)

Многие существующие и вновь возникающие в связи с научно-техническим прогрессом виды практической профессиональной деятельности не требуют значительных затрат мышечных усилий, но предъявляют повышенные требования к центральной нервной системе человека, особенно к механизмам координации движения, функций двигательного, зрительного и других анализаторов.

Включение человека в сложную систему «человек-машина» ставит необходимое условие быстрого восприятия обстановки, переработки за короткий промежуток времени полученной информации и очень точных действий по пространственным, временным и силовым параметрам при общем дефиците времени. Исходя из этого, определены следующие задачи ППФП по развитию координационных способностей:

1.

улучшение способности согласовывать движения различными частями тела (преимущественно асимметричные и сходные с рабочими движениями в профессиональной деятельности);

2.

развитие координации движений неведущей конечности;

3.

развитие способностей соразмерять движения по пространственным, временным и силовым параметрам.

Решение задач физического воспитания по направленному развитию координационных способностей прежде всего на занятиях с детьми (начиная с дошкольного возраста), со школьниками и с другими занимающимися приводит к тому, что они:

— значительно быстрее и на более высоком качественном уровне овладевают различными двигательными действиями;

-постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем помогает успешнее справляться с заданиями по овладению более сложными в координационном отношении двигательными навыками (спортивными, трудовыми и др.);

-приобретают умения экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе двигательной деятельности;

-испытывают в психологическом отношении чувства радости и удовлетворения от освоения в совершенных формах новых и разнообразных движений.

Источник

Методы измерения гибкости.

Реферат

По учебной дисциплине – физкультура.

По специальности ПГС 270102

«Гибкость как физическое качество и методика её развития»

Руководитель

Студент группы 9071

| 1. | Введение | ………………………………………………………4 |

| 2. | Основная часть | |

| 2.1. | Гибкость и факторы, влияющие на её развитие | ….……5 |

| 2.2. | Методы измерения гибкости | ………………………….10 |

| 2.3. | Методы и средства развития гибкости | …………..16 |

| 2.4. | С гибкостью нужно быть осторожным | ………………19 |

| 3. | Заключение | ………………………………………………….20 |

| 4. | Список используемой литературы | ………………………. 25 |

Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека. Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество необходимо развивать с самого раннего детства и систематически.

Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суставах, сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточный анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию, а также к несовершенной технике.

Для успешного развития гибкости, прежде всего, необходима теоретическая обоснованность вопроса. Необходимые для практики сведения относятся к различным областям знаний: теории и методике физического воспитания, анатомии, биомеханике, физиологии. Закономерности, лежащие в основе развития гибкости, не изучались всесторонне, исследования проводились в направлении накопления фактических материалов в различных областях знаний. Для нахождения эффективных средств развития гибкости предлагается комплексный подход, объединяющий различные области познания, что поможет выявить причинно-следственную связь всех сторон изучаемого качества.

Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от рода деятельности.

2. Основная часть.

2.1. Гибкость и факторы, влияющие на её развитие

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, увеличивая энергозатраты и снижая экономичность работы, и зачастую приводит к серьезным травмам мышц и связок.

Сам термин гибкость обычно используется для интегральной оценки подвижности звеньев тела. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них.

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как многофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы её проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (с помощью партнера или отягощения) (рис. 1).

В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в активных упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями активной и пассивной гибкости называют резервной растяжимостью или запасом гибкости.

Различают также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной или профессионально-прикладной деятельности.

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок. В общем виде их можно классифицировать не только по активной, пассивной направленности, но и по характеру работы мышц. Различают динамические, статические, а также смешанные стато-динамические упражнения на растягивание (рис. 2).

Рис № 1 Основные разновидности гибкости

|

|  |

Рис. № 2. Система из 12 показателей гибкости

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения определенных упражнений на растяжение мышечно-связочного аппарата.

Зависит гибкость от многих факторов и, прежде всего, от строения суставов, эластических свойств связок и мышц, а также от нервной регуляции тонуса мышц. Также она зависит от пола, возраста, времени суток (утром гибкость снижена) (рис. 3).

Дети более гибки, чем взрослые. Развивать это качество лучше всего в 11-14 лет. Обычно у девочек и девушек это качество на 20-25% более выражено, чем у мальчиков и юношей. Гибкость увеличивается с возрастом примерно до 17-20 лет, после чего амплитуда движений человека уменьшается вследствие возрастных изменений. У женщин гибкость на 20-30% выше, чем у мужчин. Подвижность суставов у людей астенического типа меньше, чем у лиц мышечного и пикнического типа телосложения. Эмоциональный подъем при возбуждении способствует увеличению гибкости. Под влиянием локального утомления показатели активной гибкости уменьшаются на 11,6%, а пассивной – увеличиваются на 9,5%. Наиболее высокие показатели гибкости регистрируются от 12 до 17 часов суток и в условиях повышенной температуры окружающей среды. Предварительный массаж, горячий душ, умеренное возбуждение растягиваемых мышц также способствует увеличению гибкости более чем на 15%. (18)

Чем больше соответствие друг другу сочленяющихся суставных поверхностей (т.е. их когерентность), тем меньше их подвижность.

Шаровидные суставы имеют три, яйцевидные и седловидные – две, а блоковидные и цилиндрические – лишь одну ось вращения. В плоских суставах, не имеющих осей вращения, возможно лишь ограниченное скольжение одной суставной поверхности по другой.

Ограничивают подвижность и такие анатомические особенности суставов, как костные выступы, находящиеся на пути движения суставных поверхностей.

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела. Кроме того, размах движений может быть лимитирован напряжением мышц-антагонистов. Поэтому проявление гибкости зависит не только от эластических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся суставных поверхностей, но и от способности сочетать произвольное расслабление растягиваемых мышц с напряжением мышц, производящих движение, т.е. от совершенства мышечной координации. Чем выше способность мышц-антагонистов к растяжению, тем меньшее сопротивление они оказывают при выполнении движений, и тем “легче” выполняются эти движения. Недостаточная подвижность в суставах, связанная с несогласованной работой мышц, вызывает “закрепощение” движений, резко замедляет их выполнение, затрудняет процесс освоения двигательных навыков. В ряде случаев узловые компоненты техники сложно координированных движений вообще не могут быть выполнены из-за ограниченной подвижности работающих звеньев тела.

К снижению гибкости может привести и систематическое или концентрированной на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, если при этом в тренировочные программы не включаются упражнения на растягивание. (17)

|

Рис. № 3

|

Методы измерения гибкости.

Методы измерения гибкости в настоящее время нельзя признать совершенными. На это есть серьезные причины. В научных исследованиях ее обычно выражают в градусах, на практике же пользуются линейными мерами. Различают следующие виды гибкости – активную, пассивную, активно-динамическую. Активная гибкость имеет место, когда движение выполняется за счет силы мышц-антагонистов движения, пассивные движения осуществляются в результате действия посторонних сил. Активно-динамическая гибкость – это гибкость, проявляемая в движениях.

Ещё одной причиной, вызывающей трудности в измерении гибкости, является отличие “рабочей подвижности” (при выполнении рабочих и спортивных движений) от “скелетной гибкости” (анатомической), которую точнее всего можно измерить только на рентгенограммах. “Скелетная гибкость” зависит от формы и протяженности суставных поверхностей.

Математические методы исследования суставных поверхностей, которые стали рассматриваться как отрезки геометрических тел, послужили толчком для систематического изучения суставов и выявили “скелетную подвижность”, т.е. подвижность, зависящую от формы и протяженности суставных поверхностей.

Н.И.Пирогов производил распилы замороженных трупов с последующей их зарисовкой. Этот оригинальный метод позволил изучать подвижность не только скелетную, но и при сокращении мышц, т.е. в условиях, максимально приближенных к естественным.

Методы изучения подвижности в суставах на костно-связочных препаратах заключались в том, что одна из сочленяющихся костей фиксируется в тисках или с помощью других приспособлений, закрепляющих её неподвижно, в другую же вбивается штифт соответственно продольной оси и по движению штифта определяется подвижность.

Для определения размаха движений в суставах живого человека использовались разнообразные конструкции гониометров. Наиболее распространенная конструкция состоит из двух браншей и укрепленного на одной из них транспортира (гониометр Амара, гониометр Каравицкого). Широко используются также электрогониометры Р.А.Белова, Г.С.Туманяна.

Общий недостаток гониометров тот, что их ось вращения необходимо установить соответственно оси вращения сустава, в котором производится измерение. Точное же определение оси невозможно, особенно в том случае, если в процессе движения она перемещается.

Световая регистрация движений позволила не только фиксировать какое-то положение (фотография), но и измерить амплитуду движения в процессе движения (киносъемка). Кроме киносъемки существуют ещё такие методы как циклография, киноциклография (очень быстрых движений), а также получение фотограмм, т.е. фотографирование движений светящейся точки. Существенные недостатки световой регистрации заключаются в их дальнейшей обработке для получения данных о степени подвижности в суставах.

Появление рентгенологического метода исследования открыло новые возможности для изучения суставов на живом человеке. Он обладает тем важным преимуществом, что позволяет видеть расположение костей, следовательно, и точно измерить углы между их продольными осями.

Однако рентгенография позволяет изучать соотношения суставных поверхностей костей только в фиксированном положении.

Восполнить этот недостаток позволяет кинорентгеносъемка, которая позволяет проследить за соотношением суставных поверхностей от начала и до конца движения.

Кинорентгеносъемка позволяет не только визуально проследить за соотношением суставных поверхностей в процессе выполнения движения, но и произвести расчеты.

Нельзя не учитывать дорогой стоимости рентгенографии и кинорентгеносъемки, а также не безразличных последствий для здоровья. Вот почему все-таки более распространенным методом для измерения гибкости, несмотря на указанные недостатки, является гониометрический.

На рисунках 4, 5 показаны исходные положения, из которых измеряется подвижность в основных суставах тела человека (фотографии и описание методики взяты из книги Э.Г.Мартпросова “Методы исследования в спортивной антропологии”, 1982г.).

|

Сгибание и разгибание в плечевом суставе. Во время измерения подвижности в плечевом суставе (рис. 4) при сгибании руки тело испытуемого закреплено в вертикальной стойке гониометрической платформы в области верхней трети бедра и в поясничном отделе позвоночного столба. Данный способ фиксации испытуемого исключает возможность сгибания голени и разгибания позвоночного столба. Голова и спина касаются стойки. Неподвижная бранша с гравитационным гониометром, прикрепленным перпендикулярно к ней, устанавливается в проекции оси плечевого сустава и приставляется к точке её проекции на наружную поверхность плеча, а подвижная – к проекционной точке поперечной оси локтевого сустава. Испытуемый поднимает обе руки параллельно друг другу и выполняет максимальное сгибание в плечевом суставе. На шкале гониометра читается результат активной подвижности в градусах.

При измерении разгибания в плечевом суставе исходное положение то же. Гониометр следует повернуть шкалой к себе.

Сгибание в локтевом суставе. Фиксация испытуемого и исходное положение прежние (рис. 5), однако, плечо закрепляется на проекционную точку поперечной оси локтевого сустава, подвижная – лучезапястного. В момент измерения предплечье и плечо испытуемого супинированы. И так далее остальные основные суставы

Анализ описанных методов измерения гибкости показывает, что метрология пока ещё не имеет достаточно информативного, надежного и в то же время пригодного для массовых и лабораторных способов измерений гибкости.

Вообще широко распространено мнение, что об «общей гибкости тела» можно судить по наклону вперед.

При наклоне вперед туловище сгибается в тазобедренных суставах и суставах поясничного и нижнего грудного отделов позвоночного столба.

По наклону вперед судят об уровне развития гибкости. Для этого испытуемый, стоя на ступеньке или столе, к которому вертикально приставлена линейка с сантиметровыми делениями, выполняет наклон вперед. Гибкость оценивается расстоянием от кончиков пальцев руки до опоры. Нормальной считается гибкость, оцениваемая в 0 очков: в этом случае испытуемый достигает кончиками пальцев до опоры. Если, не сгибая коленей, удается дотянуться ещё ниже, гибкость оценивается тем или иным положительным числом очков. У человека, не достающего опоры, оценка гибкости отрицательная.

Но, по мнению Ф.Л.Доленко, этот способ нельзя признать удовлетворительным для оценки уровня общей гибкости. Он предлагает свой способ определения гибкости, который лишен недостатков. На способ получено авторское свидетельство, он апробирован в массовом тестировании более чем 4000 человек.

При способе Ф.Л.Доленко гибкость тела определяют путем измерения степени максимального прогиба из заданного исходного положения. Прогиб выполняется из основной стойки с фиксированным положением рук на внешней опоре. Величиной прогиба считается минимальное расстояние от вертикальной стенки до крестцовой точки. Индекс гибкости получается от деления величины прогиба к длине тела до седьмого шейного позвонка. Прогиб измеряется у вертикальной стенки с горизонтальными перекладинами в 40 мм.

Длина и положение перекладин должны обеспечивать ширину хвата руками от 40 до 100 см. Лучше, если перекладины будут передвижными, с возможностью их фиксации на необходимой высоте.

Описанный тест стабилен. После 15-минутной разминки изменение индекса гибкости не происходит. При способе же измерения гибкости по наклону вперед даже простое разогревание увеличивает гибкость в несколько раз, что, конечно же, не отражает реального положения вещей.

Хочется сказать, что пассивная гибкость всегда больше активной.

Можно сделать вывод, что в научных исследованиях используются оптические, механические, механико-электрические и рентгенографические методы измерения объема движения в суставах. В практике же тренерской работы используются наиболее простые механические методы.

Источник