Механический способ бурения это

Классификация способов бурения на нефть и газ приведена на рис. 2.

По способу воздействия на горные породы различают механическое и немеханическое бурение. При механическом бурении буровой инструмент непосредственно воздействует на горную породу, разрушая ее, а при немеханическом разрушение происходит без непосредственного контакта с породой источника воздействия на нее. Немеханические способы (гидравлический, термический, электрофизический) находятся в стадии разработки и для бурения нефтяных и газовых скважин в настоящее время не применяются.

Механические способы бурения подразделяются на ударное и вращательное.

Рис. 2. Классификация способов бурения скважин на нефть и газ

При ударном бурении разрушение горных пород производится долотом 1, подвешенным на канате (рис. 3). Буровой инструмент включает также ударную штангу 2 и канатный замок 3. Он подвешивается на канате 4, который перекинут через блок 5, установленный на какой-либо мачте (условно не показана). Возвратно-поступательное движение бурового инструмента обеспечивает буровой станок 6.

1 — долото; 2 — ударная штанга; 3 — канатный замок;

4 — канат; 5 — блок; 6 — буровой станок.

По мере углубления скважины канат удлиняют. Цилиндричность скважины обеспечивается поворотом долота во время работы.

Для очистки забоя от разрушенной породы буровой инструмент периодически извлекают из скважины, а в нее опускают желонку, похожую на длинное ведро с клапаном в дне. При погружении желонки в смесь из жидкости (пластовой или наливаемой сверху) и разбуренных частиц породы клапан открывается и желонка заполняется этой смесью. При подъеме желонки клапан закрывается и смесь извлекается наверх.

По завершении очистки забоя в скважину вновь опускается буровой инструмент и бурение продолжается.

Во избежание обрушения стенок скважины в нее спускают обсадную трубу, длину которой наращивают по мере углубления забоя.

В настоящее время при бурении нефтяных и газовых скважин ударное бурение в нашей стране не применяют.

Нефтяные и газовые скважины сооружаются методом вращательного бурения. При данном способе породы дробятся не ударами, а разрушаются вращающимся долотом, на которое действует осевая нагрузка. Крутящий момент передается на долото или с поверхности от вращателя (ротора) через колонну бурильных труб (роторное бурение) или от забойного двигателя (турбобура, электробура, винтового двигателя), установленного непосредственно над долотом.

Турбобур — это гидравлическая турбина, приводимая во вращение с помощью нагнетаемой в скважину промывочной жидкости. Электробур представляет собой электродвигатель, защищенный от проникновения жидкости, питание к которому подается по кабелю с поверхности. Винтовой двигатель — это разновидность забойной гидравлической машины, в которой для преобразования энергии потока промывочной жидкости в механическую энергию вращательного движения использован винтовой механизм.

По характеру разрушения горных пород на забое различают сплошное и колонковое бурение. При сплошном бурении разрушение пород производится по всей площади забоя. Колонковое бурение предусматривает разрушение пород только по кольцу с целью извлечения керна — цилиндрического образца горных пород на всей или на части длины скважины. С помощью отбора кернов изучают свойства, состав и строение горных пород, а также состав и свойства насыщающего породу флюида.

Все буровые долота классифицируются на три типа:

Источник

Способы бурения скважин

Механические способы бурения.

Технология механического бурения включает операции по разрушению породы, подачу ее на поверхность, обеспечение стенкам буровых выработок устойчивости и вспомогательные операции. Для разрушения грунта в забое применяют такие приемы, как резание, истирание, удар, скол и комбинированное воздействие (например, истирание и удар).

Транспортировку измельченного грунта на поверхность выполняют двумя методами: сухим, где измельченный грунт устраняют винтовыми конвейерами или сжатым воздухом; и гидравлическим, где грунт удаляют вымыванием его водой под давлением. Далее грунт уже вывозится самосвалами, при отсутствии достаточно количества средств можно купить самосвал бу.

Существуют три основных способа механического бурения : вращательный (буровой инструмент разрушает грунт вращением), ударный (буровой снаряд разрушает грунт ударами) и вибрационный (грунт разрушают колебаниями высокой частоты). Чтобы получить наибольшую эффективность, иногда при бурении используют комбинированные способы: ударно-вращательный или вибровращательный. Механическое бурение совершают машинами и буровыми станками. Если объемы работы небольшие или нужно пробурить мягкий грунт глубиной не больше 5 м, то в этих случаях применяют ручное бурение.

Для вращательного способа бурения характерна высокая производительность (в 3-4 раза превышающей производительности бурения ударами), более низкая стоимость буровых затрат, возможность бурения наклонных, горизонтальных и вертикальных скважин. При вращательном способе бурения буровой инструмент, жестко прикрепленный к нижнему концу вращающейся штанги, истирает, режет или скалывает породу забоя.

Вращательный способ бурения подразделяется на следующие основные виды: колонковое, шнековое, роторное, выполняемые самоходными установками или станками. Колонковым бурением проходят скважины диаметром 4,5…13 см и глубиной до 199 м. Колонковые станки или установки обладают лебедкой подъема трубчатых штанг и механизмом, вращающей эти штанги. На конце штанги расположен колонковый снаряд, имеющий кольцевую коронку (рабочая часть), армированной алмазами или резцами на твердых сплавах. Бурильный снаряд, вращаясь, внедряет колонку в породу, при этом образуется кольцевая выработка породы вокруг керна, который входит в колонковую трубу. Сделав проходку на необходимую глубину, буровые штанги, колонковый снаряд, керн поднимают на поверхность лебедкой. В процессе бурения насосом по бурильным трубам в забой скважины подают раствор из глины (или воду), который, смешиваясь с частицами разрушенной породы, выносит их через кольцевое пространство между стенками скважины и штангами на поверхность. Глинистый раствор обеспечивает охлаждение бурильного инструмента и одновременно защищает стенки скважины от обрушения.

Шнековое бурение используют для скважин диаметром 11…12,5 см и глубиной до 30 м в мерзлых и мягких грунтах. Шнековый буровой станок имеет металлическую раму. Она состоит из 2-ух направляющих стоек, которые установлены на полозьях или передвижной платформе. Направляющие стойки рамы служат для перемещения электродвигателя с редуктором. В шпиндель электродвигателя вставлены буровые рабочие штанги, представляющие собой трубы, где на их поверхности по линии винта наварены реборды (стальные полосы). Штанги извлекают ручной лебедкой. При углублении скважины штанги необходимо наращивать, для этого их между собой соединяют патронами. Звенья штанг заканчиваются долотом (или лопастным резцом), являющимся рабочей частью, при вращении штанг они врезаются в породу. Выбуренную породу винтовым конвейером выдают на поверхность.

Роторным бурением устраивают скважины диаметром 30…40 см и глубиной 150…1200 м. В роторную бурильную установку входят вращатель (ротор, сборная вышка) и оборудование, промывающее скважины раствором из глины. Круглый стол ротора имеет вкладыши, через которые проходит рабочая труба. Роторные вкладыши передают вращение от двигателя к бурильным трубам, прикрепленным к рабочей трубе. Благодаря соответствию размеров вкладышей ротора и наружного диаметра рабочей трубы, последняя может, одновременно вращаясь, перемещаться вниз и вверх. Лопастные и шарошечные долота, установленные на нижнем конце бурильной трубы, разрабатывают грунт забоя скважины по всей площади. Рабочая труба верхним концом соединена с вертлюгом, к которому присоединен насосный рукав, предназначенный для подачи глинистого раствора в бурильные трубы. Вся система бурильных и рабочих труб с вертлюгом подвешивается к крюку. Трубы (рабочие и бурильные) поднимают и опускают с помощью каната, навитого на лебедочный барабан.

Для бурения шпур в породах, имеющих мягкую и среднюю твердость, и в мерзлых грунтах применяют сверлильные машины, работающие на электрическом токе. Сверлильные машины могут быть легкими (с ручной подачей) и тяжелыми (колонковые). Осевое давление в ручной электрической сверлильной машине создается мускульной энергией бурильщика. Колонковая электросверлильная машина имеет автоматическую подачу. Буровая штанга сверл закрепляется в патроне шпинделя. Нижний конец ручной электросверлильной машины оснащают резцом, сделанной из твердого сплава. Подбор буровых штанг выполняют комплектно, соответствуя глубине шпура. Когда бурят ручной электросверлильной машиной, в шпуре образуется буровая мелочь или шлам, который нужно удалить. Для этого сверло быстро вытаскивают из шпура, при этом его вращение не должно прекращаться. Работая колонковыми электросверлильными машинами, шлам устраняют промывкой.

Ударным бурением разрабатывают скважины на полное сечение с начальным диаметром 30 см и конечным 15 см, глубиной до 250 м. Разработка скважин ведется сплошным забоем. Ударным способом бурят скважины для водоснабжения, проводят детальную разведку каменных материалов и инженерно-геологические исследования, замораживают грунт, устраивают набивные сваи и т. д. Ударное бурение подразделяют на ударно-вращательный, ударно-канатный, ударно-штанговый.

Применяют ударно-вращательное бурение для устройства шпур и скважин, обладающих различной крепостью. Станками ударно-вращательного бурения производят проходку скважин до 30 м. При данном способе бурения ударное действие и вращение инструмента совершают двумя независимыми механизмами – пневмоударником и вращателем. Пневмоударник является пневматическим молотком, в котором баек движущегося возвратно-поступательного поршня со штоком наносит удары по коронковому хвостовику. Коронка во время бурения может перемещаться вдоль оси пневмоударника на 2 см. Сжатый воздух к пневмоударнику поступает через буровые штанги. Вращатель состоит из электродвигателя и редуктора, при работе станка он приводит во вращение пневмоударник и буровую штангу, который внедряются в грунт. Штанга должна вращаться с частотой 25 об./мин. Буровую пыль, выходящую из скважины, улавливает обеспыливатель.

Ударно-штанговое бурение обеспечивает минимальное отклонение по вертикальной оси скважины. Опускают буровой снаряд в скважину на трубчатых бурильных штангах. Между собой штанги соединены замками на конической резьбе. Для подвешивания колонн буровых штанг используют вертлюги усиленной конструкции.

При ударно-канатном способе бурения буровой снаряд весом до 3 т падает в забой скважины с высоты больше 1 м, развивая значительную ударную силу. Станок, предназначенный для ударно-канатного бурения, работает так. Опорная мачта бурильного станка состоит из блока. Канат, перекинутый через этот блок, проходит под балансирным роликом и огибает далее ролик, являющийся направляющим. Канат закреплен на лебедочном барабане. Кривошипно-шатунная передача подает качательное движение балансирному ролику, благодаря этому буровой снаряд периодически подымается и падает. В буровой снаряд входят ударная штанга, канатный замок и долото. Различают долото плоское, двутавровое, крестовое и округляющее. Их изготовляют из легированной стали. В процессе бурения скважину заливают водой, с тонкоизмельченной породой она образует шлам. Его время от времени вычерпывают с помощью полого цилиндра (желонки), у которого на нижнем конце находится клапан. Станки ударно-канатного бурения имеют производительность до 30 м в смену.

Инструменты бурения

Перфораторы , используемые для бурения шпуров, могут быть ручные (имеют массу до 24 кг, им бурят шпуры глубиной до 3 м) и колонковые (либо станковые, масса – до 40 кг, глубина бурения – до 5 м). Воздух к перфоратору подводится компрессором. Рабочим органом перфоратора является буровая головка. Нетрещиноватые породы, обладающие мягкой и средней крепостью, бурят головкой с одним долотом, который армирован твердыми сплавами. При бурении вязких и трещиноватых пород применяют двухдолотчатые головки. Крестообразными головками бурят породы средней крепости, имеющих незначительную трещиноватость, а также вязкие породы. Для бурения крепких и трещиноватых пород используют кресто- и звездообразные головки.

Перфораторные молотки , очищающие каналы от каменной мелочи и пыли, подразделяют на мокрые и сухие. У мокрых перфораторов есть специальные устройства, промывающие канал водой, а в сухих перфораторах канал продувается воздухом. Мокрое бурение лучше сухого, т. к. вода, применяемая для промывки канала, способствует снижению сопротивляемости породы и увеличению стойкости головки бура за счет охлаждения ее водой и уменьшения трения о канальные стенки.

Вибрационный способ применяют для бурения шпур и скважин в мягких грунтах диаметром до 12,5 см и глубиной до 25 м. При вибрационном бурении под воздействием вибрационного снаряда происходит выделение связной жидкости из грунта. При этом частицы грунта, находящиеся в контактной зоне с вибрирующими наконечниками, переходят в состояние подвижности, одновременно резко снижается и сопротивляемость грунта сдвигу. Таким образом, буровой инструмент начинает внедряться в породу. Методы устройства каналов вибрационным способом бурения сходны вибропогружению шпунта и свай. Скорость бурения при вибрационном способе довольно высокая (например, в суглинистой почве шпур глубиной до 1,1 м пробуривается за несколько секунд). По мере увеличения глубины выработки у бурового инструмента вибрация затухает, уменьшается скорость проходки, а на глубине 20…26 м проходка прекращается.

При любом механическом способе бурения скважинные стенки закрепляют обсадными трубами, у которых внутренний диаметр составляет 5…20 см. Колонны обсадных труб выполняют из звеньев длиной 1,6…4,4 м, при бурении их опускают, при этом начинают с большего диаметра. С увеличением глубины скважин переходят на малые диаметры. Соединяют звенья труб ниппелями, муфтами либо свинчивают между собой способом «труба в трубу». Диаметр бурового инструмента должен быть на 5…10 мм меньше внутреннего диаметра труб. Внизу на обсадных трубах устанавливают коронку (так колонны обсадных труб легче опускаются), вверху – патрубок, защищающий трубные нарезки от ударов буровой установкой.

Источник

Механическое бурение скважин и шпуров

1. Способы механического бурения

2. Сущность и область применения способов

Литература: 1, 2, 3

Бурение – это процесс, заключающийся в последовательном разрушении поверхности забоя шпура или скважины и удалении из них продуктов разрушения (буровой мелочи).

Шпур представляет собой цилиндрическую полость в горной породе диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м.

Скважина отличается от шпура тем, что ее глубина превышает 5 м.

Машины, применяемые для механического способа бурения, называют бурильными, а в качестве бурового инструмента используются буры, штанги, резцы и коронки.

По характеру воздействия и величине нагрузок, разрушающих горную породу, различают следующие способы механического бурения (рис. 2.1).

|

1. Вращательный 2.Ударно – поворотный 3.Ударно – вращательный 4.Вращательно – ударный

f 6 f = 2- 16 f = 2 – 16

Рис. 2.1. Области применения способов механического бурения шпуров

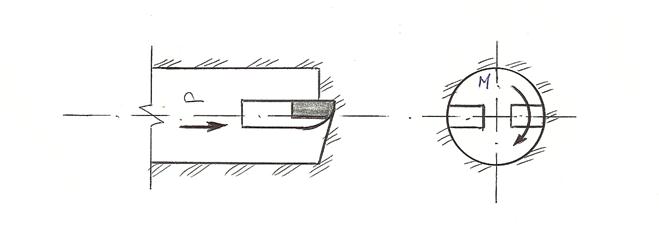

Буровыми называются работы по бурению шпуров или скважин буровыми машинами. Рассмотрим способы бурения более подробно. Начнем с вращательного способа (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Вращательный способ буреня шпуров (скажин)

Его сущность состоит в том, что резец (коронка) непрерывно вращаясь вокруг оси (под действием кружещего момента М и осевого усилия Р) внедряется в породу, срезая ее на поверхности забоя шпура. Данный способ бурения по сравнению с другими имеет следующие преимущества:

— бурильные машины в основном работают на более дешевой электрической энергии;

— непрерывность процесса разрушения горной массы обеспечивает высокую скорость бурения;

— меньше шум и вибрация машины;

— разрушение породы происходит крупным срезом, что уменьшает пылеобразование.

Основным недостаком способа является его неприменимость для бурения шпуров в породах большой крепости.

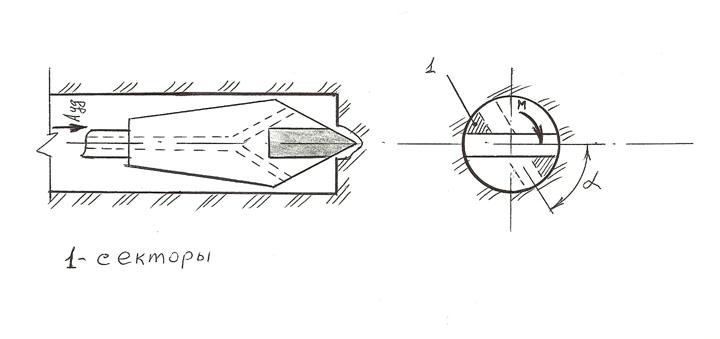

Кинематическая схема ударно — поворотного способа бурения представлена на рис 2.3.

Рис. 2.3. Ударно-поворотный способ бурения шпуров (скважин)

Сущность способа состоит в том, что буром наносят последовательные ударные нагрузки по породе с усилием Ауд. После каждого удара бур поворачивается на угол α (α = 10 0 -15 0 ) под действием крутящего момента М. При этом обеспечивается внедрение резца в массив и снятие (скалывание) породы по секторам.

Основным преимуществом ударно-поворотного бурения является его применение в породах с коэффициентом крепости f = 8-20.

К недостаткам способа относятся: прерывность бурения и более длительный процесс разрушения породы, чем при вращательном бурении; вибрация машин при бурении; высокий уровень пылеобразования и шума.

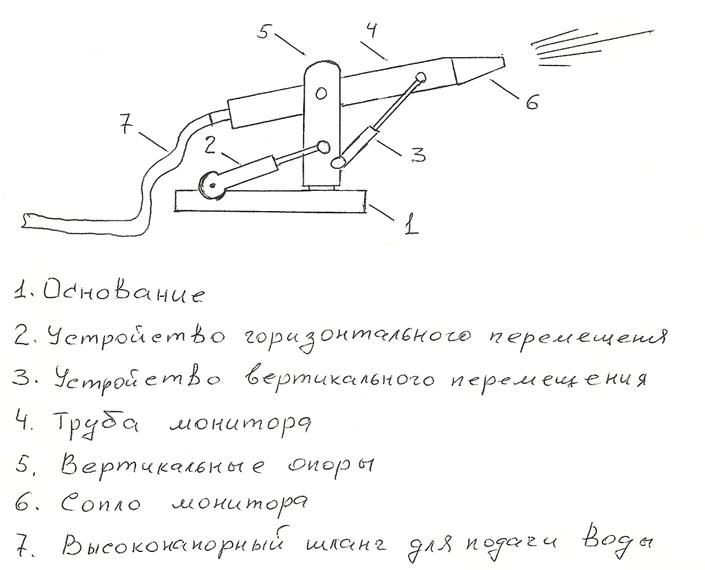

Рассмотрим вращительно-ударный способ бурения (рис. 2.4). Его сущность заключается в одновременной подаче на забой (через непрерывного вращающийся бур) осевого статического усилия Р и периодических ударных нагрузок Ауд.

Рис. 2.4. Вращательно-ударный способ бурения шпуров (скважин)

Внедрение буровой коронки в породу происходит под действием как ударной нагрузки и осевого усилия, так и в результате его вращения. При этом требуется меньшее осевое усилие, чем при вращательном способе бурения, что способствует меньшему износу коронок. Такой способ считается наиболее совершенным, поскольку в нем используются достоинства вращательного и ударно-поворотного бурения. К преимуществам способа относятся:

— непрерывность процесса разрушения горной массы, что обеспечивает высокую скорость бурения;

— применение в породах большой крепости f

| ||

|  |  |

Электрические сверла Пневматические сверла Гидравлические сверла

|  |

m 2 )

4)Вращательно-ударный способ бурения шпуров

Техническая характеристика пневматических бурильных установок

| Тип | БУ-1М | БУР-2 | СБУ-2М |

| Сечение выработки в проходке (м 2 ) | 6-19 | 12-25 | 20-30 |

| Число буривных машин (шт) | |||

| Расход сжатого воздуха (м 3 /с) | 0,21-0,25 | 0,42-0,5 | 0,42-0,5 |

| Ширина колеи (мм) | 600 900 750 | 750 900 | — |

| Масса (т) | 2,3 | 5,7 | 6,7 |

РИСУНОК

Понятие про взрыв и основные свойства взрывчатых веществ. Виды взрывов. Физико-химические характеристики взрывчатых веществ. Кислородный баланс. Основные свойства и методы их определения

Взрыв – процесс высвобеждения большого количества энергии в ограниченном объеме за весьма короткий промежуток времени.

Скорость с которой происходит быстрая химическая реакция, называется скоростью взрыва.

По скорости взрыва различают: детонацию, взрывное горение и выгорание.

1. Детонация – взрыв, распостроняющийся с постоянной и максимальной для конкретного взрывчатого ВВ и данных условий сверхзвуковой скоростью (1200 – 7000 м/с).

2. Взрывное горение– взрыв, протикающий со скоростью несколько сотен метров в секунду (взрыв пороха, возбужденный искрой или пламенем). t 0 — несколько тысяч С о .

3. Выгорание – переход детонации в горение со скоростью нескольких десятков метров в секунду. Промежуточное явление между 1 и 2.

4. Термический распад — происходит при нагреве ВВ ниже температуры вспышки.

ВВ– химические соединения или смеси химических веществ, способные под воздействием внешнего импульса (нагревания, удара, искры) быстро переходить в другие вещества с выделением большого количества тепла и образования газов, способных производить механическую работу.

Продукты взрыва содержат пары воды, углекислый газ, окиси азота и другие газы.

Мощность ВВзависит от его состава, кислородного баланса, количества газа, образовавшихся при взрыве, температуры и скорости взрыва.

Кислородным балансом называют избыток или недостаток химически связанного кислорода во взрывчатом веществе по сравнению с количеством его, необходимым для полного окисления всех горючих элементов. Кислородный баланс может быть положительным, отрицательным и нулевым.

При положительном кислородном балансе в составе ВВ содержится больше кислорода, чем нужно для полного окисления горючих элементов. Оставшийся кислород окисляет при взрыве свободный азот, образуя ядовитые окиси азота, вследствие чего такие ВВ не допускаются для взрывных работ под землей.

При отрицательном кислородном балансе не все горючие элементы окисляются полностью, из-за недостатка кислорода в продуктах взрыва образуется ядовитая окись углерода.

Наиболее эффективными являются ВВ с нулевым кислородным балансом, при котором в составе ВВ кислород содержится в количестве, необходимом, для полного окисления всех горючих элементов.

В подземных условиях применяют ВВ с «0» или близким к «0» кислородным балансом.

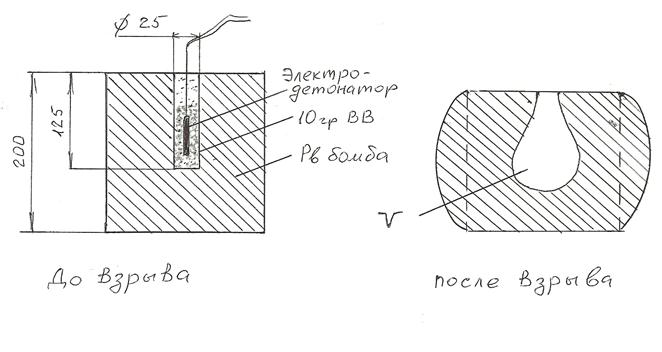

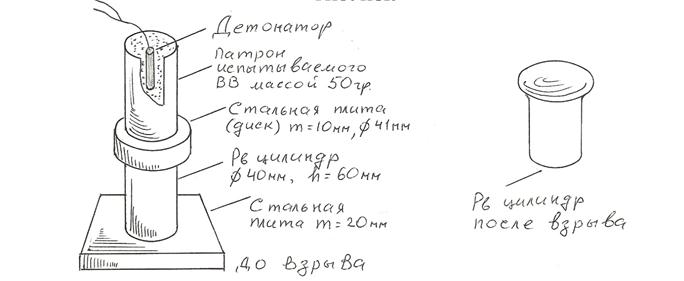

Основными характеристиками ВВ являются: работоспособность, бризантность и чувствительность, которые определяют опытным путем в лабораторных условиях.

Работоспособность ВВ – способность при взрыве производить механическую работу (определяют по методу Трауцля).

Поле взрыва измеряют объем образовавшейся полости, заливая в нее воду из мерного сосуда. Работоспособность ВВ определяет как разность объемов полости после взрыва V и объем канала до взрыва (61,5 см 3 ) за вычетом работоспособности детонатора (30 см 3 ) т.е. P=V-61,5-30=V-91,5[см 3 ]

Работоспособность промышленных ВВ составляет 130-500 см 3 . Например: Скальный аммонит пресованый Р=45см 3 ; Аммонит № 6 ЖВ–Р=360см 3 ; Т–19–Р=270см 3 ; Угленит Э–6=Р=170 см 3 .

Бризантность ВВ – способность при взрыве производить дробление среды, сопрекосающейся с зарядом.

После взрыва цилиндрик дает усадку. Бризантность ВВ – hбр определяется как разность высот цилиндрика до и после взрыва. Бризантность промышленных ВВ составляет 4-30мм. Например: Скальный аммонит пресованый hбр=28мм; Аммонит hбр=14мм; Угленит hбр=9мм.

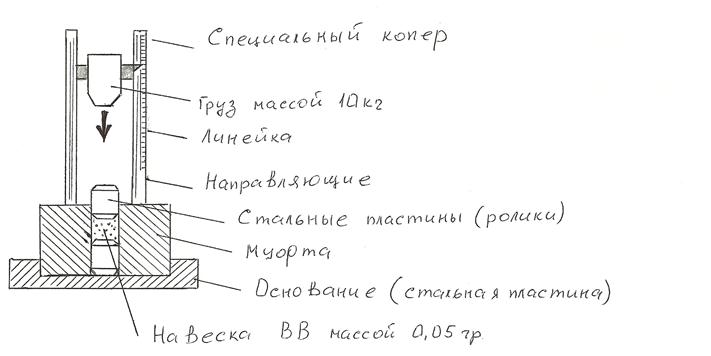

Чувствительность ВВ – способность реагировать на различного рода внешние воздействия (удар, искра, нагревание, горение).

Чувствительность ВВ к удару определяет степень опасности обращения с ними. РИСУНОК

Мерой чувствительности является наименьшая высота, падая с которой, груз вызывает взрывание навески ВВ.

Чувствительность ВВ зависит от его физического состояния и химического состава. ВВ, имеющее чувствительность до 7см считают высокочувствительными к удару и весьма опасными в обращении:

– гремучая ртуть – 2 см; азот свинца – 6 см;

– нитроглицерин – 4см.

Промышленные ВВ: Динамиты – 20-30 см; Аммониты – самые низкочувствительные – 70-100 см.

К основным физико-химическим характеристикам ВВ относят: плотность, слеживаемость, гидроскопичность, водоустойчивость, старение, эскудацию.

|

Плотность Эскудация

|  |

|  |

|  |

Плотность ВВ – отношение массы ВВ к занимаемому объему [г/см 3 , кг/дм 3 , т/м 3 ].

Слеживаемость – способность ВВ терять свою сыпучесть и образовывать сплошную массу, что значительно снижает детонацию.

Гидроскопичность – способность ВВ самопроизвольно поглощать водяные пары из воздуха и увлажняться.

Водоустойчивость – способность ВВ противостоять проникновению во внутрь патрона воды, которая приводит к затруднению детонации.

Старение – свойства пластичных ВВ со временим снижать восприимчивость к детонации. Разжиганием патрона можно восстановить чувствительность постаревшего ВВ.

Эскудация – выделение из состава ВВ некоторых жидких компонентов.

Проверку качества ВВ производят в соответствии с Едиными правилами безопасности при взрывных работах . (г.Киев, «Норматив» 1992 г.)

Источник