- Методы стерилизации

- Как проводится стерилизация?

- Методы стерилизации

- Особенности физических методов стерилизации

- Особенности химического метода стерилизации

- Особенности газового метода

- Контроль качества стерилизации

- Электронный учебник

- Содержание

- Глава 5. Лекарственные средства для парентерального применения

- 5.10. Методы стерилизации

- Механические методы стерилизации

- Химические методы стерилизации

- Физические методы стерилизации

- Механические методы стерилизации

- Химические средства стерилизации

- Общая характеристика противомикробных средств

Методы стерилизации

Как проводится стерилизация?

Стерилизации подлежат все инструменты многократного использования, которые контактируют с кожей и слизистыми оболочками клиента и могут их травмировать, а также изделия, непосредственно контактирующие с кровью.

Исходя из этого утверждения, стерилизационной обработке подлежат:

- Хирургический инструментарий;

- Стоматологический инструментарий;

- Маникюрный инструментарий;

- Инструменты для тату, перманентного макияжа и пирсинга;

- Косметологические инструменты.

Кроме того, в медицинских учреждениях обработке подвергаются белье, перевязочные материалы, медицинские тапочки и перчатки, дренажные трубки, зонды и пр.

Добиться полной стерильности инструментов можно лишь путем проведения последовательной обработки, включающей дезинфекцию, предстерилизационную очистку (ПСО) и стерилизацию. Каждый из этих этапов выполняет свою функцию. Нельзя приступать сразу же к стерилизации, игнорируя предварительное проведение дезинфекции и ПСО. Такой подход лишь помешает качественному проведению обеззараживания инструментов. А это чревато заражением инфекциями, как клиентов, так и сотрудников.

Методы стерилизации

Существует несколько методов. При выборе метода необходимо учитывать материал, из которого изготовлено изделие/инструмент, количество обрабатываемых изделий, финансовые возможности учреждения и прочие факторы.

Различают такие методы стерилизации изделий и инструментов:

Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками.

Особенности физических методов стерилизации

Физические методы, по сути, представляют собой обработку инструментов высокой температурой. К этой категории относят паровую, воздушную и гласперленовую стерилизацию. Проведение физической стерилизации требует использования определенного оборудования. В целом, это наиболее часто используемый метод обработки, который помогает добиться качественного обеззараживания инструментов.

Суть паровой стерилизации заключается в обработке инструментария водяным паром, подаваемым под высоким давлением. Для этого используют паровые стерилизаторы — автоклавы. Это достаточно громоздкое и дорогое оборудование, которое могут себе позволить большие учреждения, например, больницы. Температурный режим в автоклавах варьирует в пределах 110-135°С, время обработки — всего лишь 5-20 минут. Это самый эффективный и быстрый метод стерилизации.

Воздушный метод обработки это не что иное, как обработка инструментов сухим горячим воздухом. Стоит отметить, что воздушные стерилизаторы (они же сухожаровые шкафы) меньше в размере и дешевле автоклавов. Поэтому большинство салонов красоты и студий ногтевого сервиса практикуют этот вид дезинфекции. Впрочем, у воздушного метода есть и свои относительные недостатки. Так, для стерилизации сухим воздухом требуются еще большие значения температуры — 160-180°С, а время стерилизации увеличивается до 30-150 минут.

Особенность проведения гласперленовой стерилизации заключается в использовании аппарата, заполненного кварцевыми шариками. При включении аппарата шарики нагреваются до 180-240°С, благодаря чему происходит оббезараживание. Гласперленовые стерилизаторы имеют небольшие размеры, а поэтому подходят для обеззараживания только мелких инструментов. Этот метод обладает существенными недостатками. Во-первых, в аппарат невозможно погрузить большой инструмент целиком, а значит, его обработка будет неполной. Во-вторых, не существует методов контроля работы гласперленовых стерилизаторов. Учитывая эти нюансы, контролирующие органы не рекомендуют использовать этот вид стерилизации в профессиональной деятельности.

Особенности химического метода стерилизации

Химический метод — обеззараживание инструментов и изделий различными химическими средствами. Этот метод особенно ценен для обработки изделий, изготовленных из термолабильных материалов (к примеру, из стекла, пластмасс или резины). В частности его применяют для стерилизации эндоскопов. Еще одним преимуществом метода можно назвать его дешевизну. Однако химический метод стерилизации достаточно трудоемкий, что можно расценивать как недостаток.

Для проведения стерилизации используют контейнер, который наполняют раствором химического средства. В наполненную емкость полностью погружают использованные инструменты, при этом они не должны лежать плотно друг к другу. Время экспозиции зависит от используемого химического средства и может составлять от 60 до 600 минут. По завершению обработки инструменты вынимают стерильными пинцетами и промывают в стерильной воде. Обработанные изделия хранят в стерильных контейнерах не более трех дней.

Особенности газового метода

Газовый метод в РФ нельзя назвать популярным. Обработка в газовых стерилизаторах производится при температурах до 80°С и с использованием газов: оксида этилена, озона, паров раствора формальдегида. Одной из причин непопулярности газовой стерилизации можно назвать дороговизну самого стерилизационного оборудования.

Газовую стерилизацию, главным образом, проводят для обработки термолабильных изделий из резины и пластмассы, инструментов с зеркальной поверхностью, оптических эндоскопов, кардиостимуляторов. Но стоит отметить и тот факт, что обработка газом требует значительного времени экспозиции. Так, время стерилизационной выдержки при обработке парами формальдегида составляет 120-180 минут, озоном — 240-960 минут. Еще одним недостатком метода является токсичность газов.

Контроль качества стерилизации

От соблюдения методики проведения стерилизации и исправности оборудования зависит качество обеззараживания инструментов. Оценить качество проведения позволяют методы контроля.

Проведение физического метода контроля невозможно без использования приборов, фиксирующих показатели температуры, давления и времени. Например, соответствие температурного режима нормам оценивают с помощью максимальных термометров, которые помещают в стерилизатор вместе с обрабатываемыми инструментами.

Химический метод контроля базируется на использовании специально разработанных химических полосок с индикаторами. Тест-полоски укладывают в стерилизаторе в определенных точках. После проведения стерилизационной обработки осматривают тест-полоски, которые при правильном проведении стерилизации меняют цвет. Если же тест-полоски не изменили цвет — значит, инструменты остались нестерильными.

Биологический метод контроля представляет собой использование биотестов. Это флаконы, обсемененные тест-микроорганизмами, которые во время проверки размещают в стерилизаторе. Далее биотесты подвергаются бактериологическому исследованию. Если на исследуемых образцах отсутствует рост культур — это говорит в пользу эффективного проведения стерилизации.

Контроль качества — это один из основных моментов, на который обращают внимание контролирующие органы. Стоит отметить, что руководителям медицинских учреждений и салонов красоты стоит внедрить эти методы контроля в свою будничную практику. Это позволит выявить и устранить возможные ошибки при проведении стерилизации, а также гарантировать клиентам стопроцентную стерильность используемых инструментов.

Источник

Электронный учебник

Содержание

Глава 5. Лекарственные средства для парентерального применения

5.10. Методы стерилизации

Механические методы стерилизации

Химические методы стерилизации

Физические методы стерилизации

При этом методе происходит комбинированное воздействие на микроорганизмы высокой температуры и влажности, при этом погибают самые стойкие споры. Коагуляция белковых веществ в этих условиях начинается при температуре 56°С.

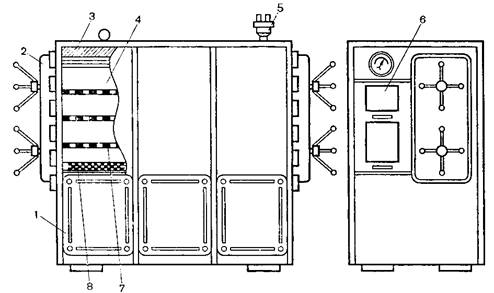

Рис. 5.25. Устройство парового стерилизатора АП-7

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – теплоизоляция; 4 – стерилизационная камера; 5 – клапан предохранительный; 6 – пульт управления; 7 – полка; 8 – подача Пар «острый» – водяной пар, подаваемый непосредственно в экстрактор и смешивающийся с сырьем»>острого пара

Стерилизация текучим паром. Растворы веществ, термически малоустойчивые, иногда стерилизуют при 100°С текучим паром (без примеси воздуха и избыточного Давление –

1) сила, приложенная к единице площади; обозначается Д. Единица измерения давления в системе СИ – Паскаль (Па), которая равняется одному Ньютону на квадратный метр площади;

2) принудительно осуществленное влияние.

Давление вызвано атмосферой»>давления). Насыщенный пар убивает только вегетативные формы микроорганизмов и при наличии в объекте споровых форм этот метод неэффективен.

Стерилизация сухим жаром (воздушная стерилизация). Стерилизация – уничтожение или обезвреживание микробов и их спор в лекарственных системах, вспомогательных материалах на хирургической или лабораторной аппаратуре, инструментах, посуде и т. д. с помощью высокой температуры, химическим и др. путем. К методам стерилизации относятся: термическая стерилизация, С. ультрафиолетовым лучами, ультразвуковая С., радиоактивная С., химическая С., фильтрация с использованием микропористых материалов (фильтров, например, милипор)»>Стерилизация сухим жаром, проводимая в аэростерилах или других аппаратах этого типа, также высокоэффективна. При этом погибают все формы микроорганизмов за счет пирогенетического разложения белковых веществ. Однако, высокая температура нагрева (160-200°С), длительное время воздействия (1-2 часа) и сухой горячий воздух оказывает повреждающее действие на стерилизуемые объекты и, следовательно, ограничивают возможности данного способа.

Лучшими являются стерилизаторы с Поток ламинарный – течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (то есть беспорядочных быстрых изменений скорости и давления)»>ламинарным потоком стерильного воздуха, нагретого до требуемой температуры, что улучшает создание равномерного температурного поля и устраняет загрязнения от обогреваемых стенок камеры и из воздуха, попадаемого в момент выгрузки объекта.

Радиационная стерилизация. Лучистая энергия губительно действует на клетки живого организма, в том числе и на различные микроорганизмы. Принцип стерилизующего эффекта этих излучений основан на способности вызывать в живых клетках при определенных дозах поглощенной энергии такие изменения, которые неизбежно приводят их к гибели за счет нарушения метаболических процессов и коагуляции белка.

Источником ионизирующих γ-излучений служат долгоживущие изотопы 60 Со27, 137 Cs55, ускорители электронов прямого действия и линейные ускорители электронов. Для бактерицидного эффекта достаточно от 15 до 25 кГр, причем верхний предел необходим для инактивации споровых форм.

Чаще метод применим при производстве эмульсий и суспензий с целью лучшего Диспергирование – процесс измельчения твердых или жидких веществ в определенной среде, в результате чего образуются суспензии, эмульсии или коллоидные системы»>диспергирования веществ в них и одновременно получения стерильных гетерогенных систем для парентерального применения.

Стерилизация токами высокой и сверхвысокой частоты. К настоящему времени нет единой точки зрения на механизм инактивации микроорганизмов при ВЧ- и СВЧ-облучении. Существует мнение об исключительно тепловом механизме действия токов высокой частоты на биологические объекты. Принцип действия высокочастотного поля заключается в его активном воздействии на ориентацию молекул вещества. Изменение направленности поля вызывает изменение ориентации молекул и поглощение части энергии поля веществом. В результате происходит быстрый нагрев вещества во всех точках его массы.

Менее широко распространены представления о том, что, помимо тепловых процессов, на гибель микроорганизмов оказывает влияние специфическое действие ВЧ- и СВЧ-излучения.

Количество и мощность бактерицидных ламп подбирается так, чтобы при прямом облучении на 1 м 3 объема помещения приходилось не менее 2-2,5 Вт мощности излучателя. Промышленностью выпускаются лампы БУВ-15, БУВ-30, БУВ-60 и др. (цифра обозначает мощность в Ваттах), а также бактерицидные облучатели: настенный ОБН, состоящий из двух ламп БУВ-30; потолочный ОБП – из 4 ламп БУВ-30; передвижной маячного типа ОБПЕ – из 6 ламп БУВ-30. Облучатели используют только при отсутствии в помещении людей.

В аппаратах с непогруженными лампами последние помещаются над поверхностью облучаемой воды. В связи с тем, что обычное стекло практически непроницаемо для ультрафиолетовых лучей, водопровод в местах облучения делают из кварцевого стекла, а это значительно повышает стоимость аппарата. В настоящее время разработана возможность замены кварцевого стекла полиэтиленовым, свободно пропускающим УФ-радиацию.

Источник

Механические методы стерилизации

Фильтрование через бактериальные фильтры. Фильтрование через мелкопористые фильтры применяют в тех случаях, когда повышенная температура может резко изменить качество стерилизуемых материалов. Кроме того, стерилизация фильтрованием используется для очистки бактериальных токсинов и других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

Существуют два основных типа фильтров: глубинные и мембранные.

Глубинные фильтры состоят из волокнистых материалов. Частицы задерживаются в них в результате адсорбции и механического захвата в материале фильтра. Бактериальные фильтры изготавливаются из разного материала и с разным диаметром пор, что указывается на упаковке. Для стерилизации фильтрованием используют пластинчатые асбестовые фильтры Зейтца, свечи Шамберлана, изготовленные из каолина с примесью кварцевого песка, свечи Беркефельда из инфузорной земли и асбеста.

Мембранные фильтры имеют непрерывную структуру, они состоят из нитроклетчатки, и захват ими частиц определяется размером пор. Мембранные фильтры обозначают номерами от 1 до 5 в зависимости от диаметра пор (350–1200 нм).

Стерилизацию фильтрованием осуществляют под вакуумом с использованием вакуумного или водоструйного насоса. Перед началом работы фильтры закрепляют в специальном держателе, который соединяют с колбой Бунзена. Установку для фильтрования стерилизуют в автоклаве в течение 30–40 мин при 0,15 МПа. Мембранные и асбестовые фильтры используют однократно. Свечи Шамберлана и Беркефельда после окончания фильтрования промывают дистиллированной водой, просасывая ее в обратном направлении, и обрабатывают для повторного использования.

Химические средства стерилизации

Уничтожение микроорганизмов при помощи химических веществ называется дезинфекцией (от лат. infektia – инфекция и франц. отрицательной приставки des). Химические вещества применяются для уничтожения патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды – на рабочем месте, в помещениях, на рабочей одежде, руках, технологическом оборудовании и инвентаре.

К веществам, используемым с целью дезинфекции, предъявляется целый ряд требований:

– они должны хорошо растворяться в воде;

– в короткие сроки проявлять бактерицидное действие;

– не оказывать токсического действия на человека и животных;

– не вызывать порчу обеззараживаемых предметов.

Дезинфицирующие вещества подразделяют на несколько групп:

1. Хлорсодержащие соединения (хлорная известь, натрия гипохлорит, хлорамин, пантоцид, хлордезинсульфохлорантин и др.).

2. Соединения на основе йода и брома (йодопирин, дибромантин).

3. Окислители (пероксид водорода, перманганат калия и др.).

4. Фенолы и их производные (фенол, лизол, креолин, гексахлорофен).

5. Соли тяжелых металлов (мертиолят натрия, сулема).

Антимикробным действием обладают также кислоты и их соли (борная, салициловая), щелочи, спирты (70 %-й раствор этанола) альдегиды (формальдегид).

Выпускаются также бактерицидные мыла: феноловое, дегтярное, «Гигиена», содержащее 3–5 % гексахлорофена.

Общая характеристика противомикробных средств

Значительное количество заболеваний человека вызывают бактерии, вирусы, грибы, спирохеты, а также некоторые гельминты. Вещества, которые обезвреживают возбудителей в окружающей среде или в организме человека, называются противомикробными средствами.

Фармакологический эффект веществ этой группы — бактериостатический (способность прекращать рост и размножение микроорганизмов) или бактерицидный (свойство обезвреживать микроорганизмы).

Противомикробные средства делят на две группы:

I. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Препараты, не проявляют выборочной противомикробного действия и имеют значительную токсичность для человека.

Антисептические средства способны привести к гибели или прекратить рост и развитие микроорганизмов на поверхности тела человека (коже или слизистых оболочках).

Дезинфекционные средства обезвреживают патогенные микроорганизмы в окружающей среде, их применяют для обработки помещений, белья, посуды, медицинских инструментов, аппаратуры, предметов ухода за больными.

Классификация антисептических и дезинфицирующих средств

I. Антисептические и дезинфицирующие средства неорганической природы

1. Галогены (галоиды)

1.1. Препараты, содержащие хлор, — хлорная известь, хлорамин Б, хлоргексидин биглюконат, хлорантоин, натрия гипохлорид

1.2. Препараты, содержащие йод — раствор йода спиртовой, йодонатом, йодоформ (трийодметан), раствор Люголя, йод-дицерин, йодинол, повидон-йод (бетадин)

2. Окислители — раствор перекиси водорода (водорода пероксида) разведен и концентрированный, калия перманганат, бензоилпе-гидроксид (окси 5, 10)

3. Кислоты и основания — кислота борная, бензойная кислота, раствор аммиака, натрия тетраборат (бура)

4. Соли тяжелых металлов — ртути дихлорид (сулема), серебра нитрат, колларгол, протаргол, цинка сульфат, дерматол, ксероформ

II. Антисептические и дезинфицирующие средства органического происхождения

1. Фенолы — фенол чистый (кислота карболовая), деготь березовый, резорцин, Трикрезол, поликрезулен (ваготил)

2. Дегте и смолы — ихтиол (ихтаммол), винизоль

3. Красители — бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, етакридину лактат (риванол)

4. Производные нитрофурана — фурацилин (Нитрофурал), фуропласт, фурагин (фуразидин)

5. Альдегиды и спирты — спирт этиловый, формальдегид (формалин), Лизоформ

6. Детергенты — мыло зеленое, Церигель, этоний, декаметоксин (септефрил), мирамистин.

II. Химиотерапевтические препараты.

Препараты, которые оказывают выборочную противомикробное действие, проявляют значительный спектр терапевтического действия их применяют для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Источник