- Методы фиксации зубных протезов

- Методы фиксации протезов при полном отсутствии зубов

- Средства, повышающие силу фиксации

- Методы фиксации частичных съемных протезов

- Фиксация условно-съемных протезов

- Крепление несъемных протезов

- Как ставят протезы зубов на импланты

- Фиксация частичных съемных протезов

- Анатомическая ретенция

- Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

Методы фиксации зубных протезов

Зубное протезирование восстанавливает зубной ряд и его функции в случае утери нескольких или всех зубов. Вернуть себе возможность нормально жевать, улыбаться и говорить без опаски меняет жизнь пациентов к лучшему. Однако, успех протезирования во многом зависит от того, как крепятся протезы зубов и насколько прочно это крепление.

Каждый вид ортопедической реставрации имеет свой способ фиксации, а то и несколько.

Задача ортопеда – обеспечивать не только фиксацию зубных протезов (удержание его во рту в покое), но и стабилизацию (удержание во время работы челюстей).

Методы фиксации протезов при полном отсутствии зубов

Удержание пластиночного съемного протеза во рту в покое происходит за счет сочетания нескольких факторов:

- Адгезии (прилипания, сцепления). При наличии влажной прослойки, 2 соприкасающихся объекта прилипают друг к другу. Влажность обеспечивает слюна. Ее вязкость снижает или увеличивает адгезию. Однако, одной этой силы недостаточно, чтобы удержать конструкцию.

- Анатомической ретенции. Выступающие части органов ротовой полости ограничивают движение реставрации. При большой потере костной ткани ретенция значительно снижается.

- Клапанной фиксации. При надевании, протез слегка продавливает слизистую, вытесняя воздух из-под базиса (основы). Слизистая возвращает свою форму и не дает воздуху поступить обратно. Образуется вакуум. Из-за разницы в давлении реставрация присасывается.

Средства, повышающие силу фиксации

Установка съемных зубных протезов и привыкание к ним, проходят легче при использовании искусственных адгезивов. Применение адгезивных средств увеличивает стабильность протеза и служит профилактикой воспаления протезного ложа. Исследования подтверждают, что использование адгезивов сокращает период привыкания к искусственной челюсти с 15-30 до 5-8 дней [1] .

Чтобы усилить фиксацию и стабилизацию протеза применяют:

- Адгезивный порошок. Порошок наносят на влажную поверхность, протез вставляют в рот и сильно сжимают зубы на несколько секунд. Для лучшей фиксации съемного зубного протеза рекомендуется воздержаться от приема пищи сразу после установки реставрации. Носить реставрацию на порошке можно до 12 часов.

- Кремы и гели. Принцип действия одинаков, просто у крема более плотная структура. Адгезивное вещество наносят на внутреннюю поверхность протеза. Во рту, под воздействием слюны крем (гель) расширяется, образуя прокладку между слизистой и поверхностью реставрации. Действуют адгезивы от 12 до 24 часов.

- Прокладки. Прокладки, как и другие адгезивы, позволяют надевать зубные протезы без страха их смещения во время еды или кашля. Перед употреблением, прокладки держат в теплой воде в течении 5 секунд. Затем помещают на базис и конструкцию вводят в ротовую полость.

- Пленки. Принцип действия такой же, как у прокладок. Пленку подгоняют под основу протеза, делают надрезы для лучшего прилегания, накладывают на основу и протез помещают в рот. Срок действия – до 10 часов, затем менять пленку и надевать реставрацию нужно снова.

Методы фиксации частичных съемных протезов

Фиксация частичных протезов происходит под воздействием тех же факторов, что и полных: адгезии, анатомической ретенции и клапанного эффекта. Однако у частичных конструкций есть дополнительные механизмы, которые помогают фиксировать зубные протезы. Это делает конструкции более устойчивыми, повышает их стабильность.

Так при установке съемных зубных протезов бюгельного типа используют:

- Кламмеры. Существует несколько видов кламмеров, но общее действие у них одно – закрепить реставрацию на опорных зубах и перераспределить давление на них. Частичные пластиночные протезы также крепятся кламмерами.

- Аттачменты. Это небольшие замочки, которые соединяются по типу матрицы и патрицы. Крепления бывают внутризубные (более сложный вид) или внезубные. Ставят зубные протезы на подвижные и неподвижные аттачменты. Замковые крепления более эстетичны, чем кламмерные, но для них требуется обточка опорных зубов.

- Телескопическая система фиксации. Крепить зубные протезы телескопическим способом начали относительно недавно, но метод уже положительно себя зарекомендовал. Суть его заключается в том, что внутреннюю коронку надевают на опорный зуб, а сверху закрепляют внешнюю коронку, которая соединена с бюгелем. Это самый эстетичный и стабильный вид фиксации.

- Балочная фиксация. Патрицей выступает балка, шинирующая зубы во рту, а матрицей – соответствующее ей углубление на внутренней стороне протеза. Наличие балки повышает устойчивость оставшихся зубов и усиливает фиксацию. Балочные конструкции служат хорошо и долго.

- Магнитная система фиксации. Метод основан на свойстве полюсов с противоположными зарядами притягиваться, а с одинаковым отталкиваться. Магниты устанавливают в базис протеза и в специальные импланты. Или в протез противоположной челюсти. Метод не нашел широкого применения из-за того, что притяжение ослабевает при боковых движениях.

Фиксация условно-съемных протезов

Условно-съемными называют конструкции, которые снять возможно, но для этого требуются определенные манипуляции. Лучше такую процедуру проводить у стоматолога.

Крепятся зубные протезы такого типа на импланты. Способов крепления 2: кнопочный и балочный.

Балочный способ такой же, как при бюгельном протезировании. Балка выполняет роль патрицы и крепится к имплантам. А матрица находится в теле протеза. За счет балки происходит равномерное распределение жевательной нагрузки.

Кнопочный метод тоже использует патрицу и матрицу, но при этом балка отсутствует. Роль патрицы выполняет абатмент (переходной элемент).

Крепление несъемных протезов

Протезы, которые невозможно снять, не повредив, называют несъемными.

К ним относятся:

- Коронки. Помогают сохранить сильно разрушенные зубы, восстановить промежутки в зубном ряду.

- Мостовидные протезы. Призваны восстановить функцию утраченного зуба. К сожалению, кроме обточки зубов под коронки, у мостов есть еще один недостаток. Костная ткань при таком протезировании продолжает убывать, принося функциональные и эстетические изменения.

- Протезы на имплантах (при винтовой фиксации протеза, его можно снимать в кабинете стоматолога). Имплант полностью берет на себя функции зуба. Останавливает потерю костной ткани, принимает жевательную нагрузку.

- Микропротезы (виниры). Принадлежат к эстетической стоматологии, их главная цель – восстановление улыбки

За исключением имплантации, ставится протез зуба при данных способах на препарированную единицу. Для виниров степень препарирования небольшая, снимают только верхний слой эмали.

Для коронок зуб обтачивают тем сильнее, чем толще коронка. Самые толстые коронки из металлокерамики. Из современных керамических составов коронки получаются прочными, легкими и тонкими. Самые тонкие изделия – из диоксида циркония. Он очень твердый, выдерживает нагрузки при минимальной толщине.

Как ставят протезы зубов на импланты

Есть несколько способов:

- при одиночных дефектах, на имплант ставится протез зуба в виде коронки;

- при дефектах нескольких зубов можно установить мостовидный протез;

- при полном отсутствии зубов протезируется вся челюсть.

Количество имплантов при последнем способе зависит от протокола. Это может быть 4 или 6 имплантов, а при использовании метода Resmile количество имплантов определяет врач, исходя из конкретного клинического случая и комбинирует штифты разного вида для наиболее качественного результата.

Фиксировать зубные протезы на импланты можно двумя способами:

- На цементе. Современные стоматологические цементы надежно закрепляют реставрации и служат продолжительное время.

- На винтах. Это более сложный вид фиксации, требует большого мастерства от врача. Главным достоинством установки зубных протезов на винты, является возможность снять конструкцию без повреждения, провести необходимые манипуляции, а потом поставить обратно.

От того, насколько прочно зафиксирован протез, зависит время привыкания и удобство использования. Способ фиксации подбирает ортопед, опираясь на свой опыт и учитывая конкретные проблемы пациента.

[1] Мирсаев Т.Д. “ Средства, улучшающие адгезию съемных конструкций зубных протезов” Издательский дом “Тираж” 2019

Источник

Фиксация частичных съемных протезов

В плане протезирования важное место занимает вопрос о способе крепления любого, в том числе частичного съемного протеза. Целесооб- разный способ крепления является одним из условий, обеспечивающих хорошие функциональные качества протеза, быстрое приспособление с нему больного, сохранность опорных зубов.

Для фиксации частичных съемных протезов используют анатомиче- скую ретенцию и, наконец, искусственные механические приспособления, так называемые кламмеры, пелоты, отростки протеза и др.

Анатомическая ретенция

Анатомическая ретенция создается естественными морфологически- ми образованиями на верхней и нижней челюстях, которые своей формой или положением могут ограничивать свободу движения протеза во время разговора, жевания или смеха. Так, хорошо сохранившиеся альвеолярные гребни верхней челюсти, естественные зубы и выраженный свод твердого неба препятствуют горизонтальному сдвигу протеза. Бугры верхней челюсти мешают скольжению протеза вперед, действуя в этом отношении в содружестве с передним отделом небного свода.

Использование анатомической ретенции не разрешает полностью за- дачи фиксации частичного съемного протеза хотя бы и потому, что при значительной атрофии альвеолярной части она может отсутствовать. Од- нако, наличие анатомической ретенции является большим подспорьем в фиксации протеза, и ее всегда следует учитывать при выборе его конст-

рукции и определении границ. Наиболее надежную фиксацию протеза обеспечивают механические приспособления — кламмеры.

Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

В настоящее время ортопеды располагают различными конструкци- ями кламмеров, позволяющих в трудных клинических условиях фиксиро- вать протезы, используя естественные зубы. Но этого недостаточно при решении задач крепления частичных съемных протезов. Основная задача заключается в том, чтобы применить для крепления протеза такую систе- му кламмеров, которая обеспечивала бы фиксацию протеза и в то же вре- мя причиняла бы как можно меньше вреда опорным зубам и слизистой оболочке протезного ложа. С этой точки зрения фиксация частичного съемного протеза является сложной биомеханической проблемой.

Все существующие разновидности кламмеров обладают как положи- тельными качествами, так и недостатками. Знание того, где и как приме- нить тот или иной кламмер, является наукой. Она постигается изучением особенностей клинической картины частичной потери зубов, функцио- нальных особенностей тканей и органов полости рта, а также механи- ческих свойств самих кламмеров и способа их взаимодействия.

Рассматривая разновидности кламмеров, можно отметить в них об- щие детали: плечо, тело, отросток кламмера и окклюзионная накладка. В одних кламмерах перечисленные части могут быть представлены полно- стью, в других частично. Встречаются более сложные кламмеры, в конст- рукцию которых введены дополнительные детали.

Плечом кламмера называется его пружинящая часть, охватывающая коронку зуба. Его положение определяется анатомической формой зуба. В практической стоматологии принято делить поверхность коронки зуба на две части — окклюзионную и пришеечную. Границей между ними служит линия, проходящая по наиболее выпуклой части зуба (экватор).

При изготовлении плеча удерживающего кламмера нужно помнить о следующих требованиях:

плечо должно охватывать зуб с губной или щечной стороны, рас- полагаясь непосредственно за линий наибольшей выпуклости, т.е. между экватором и десной;

плечо кламмера, будь оно круглым или плоским, должно касаться поверхности зуба в максимальном количестве точек. Прилегание лишь в одной точке ведет к резкому повышению давления при движении протеза и способствует развитию некроза эмали;

плечо должно пружинить при смещении протеза. Этим качеством обладают не все кламмеры: более эластичны проволочные и менее по- Датливы литые кламмеры, хотя последние тоже имеют достоинства. В от-

личие от проволочных гнутых кламмеров они более точно повторяют рель- еф зуба, а поэтому их вредное влияние на эмаль зуба сказывается в меньшей степени;

плечо должно быть пассивным, т.е. не оказывать давления на охватываемый зуб, когда протез находится в покое. В противном случае возникает постоянно действующий необычный раздражитель, который яв- ляется причиной функциональной перегрузки. Активное давление кламме- ра, как отмечалось, может вызвать некроз эмали, если зуб не покрыт ко- ронкой. Поэтому важно, чтобы кламмеры делались из материала, облада- ющего хорошей упругостью, и сохраняли эти качества при термической обработке;

плечо следует закруглить и отполировать: острые концы, особен- но у проволочных кламмеров, могут повредить слизистую оболочку губ и щек при введении и выведении протеза.

Телом кламмера называется его неподвижная часть. Оно располага- ется, не заходя в поднутрение, на контактной стороне опорного зуба. Его не следует располагать между экватором и шейкой зуба, так как в этом случае кламмер препятствует наложению протеза. На передних зубах по эстетическим соображениям от этого правила можно отступить, располо- жив тело кламмера ближе к десневому краю. Тогда между ним и зубом должен создаваться просвет, облегчающий наложение протеза.

Отросток предназначен для крепления кламмера в протезе. Его рас- полагают вдоль беззубого альвеолярного гребня, под искусственными зу- бами. Не рекомендуется располагать отросток на небной или язычной стороне базиса, так как это часто приводит к перелому протеза. Отростки могут снабжаться мелкопетлистыми сетками, а в дуговых протезах они спаиваются с его каркасом.

По функции условно различают удерживающие и опорно-удержива- ющие (комбинированные) кламмеры. Первые предназначены главным об- разом для удержания протеза. Располагаясь ниже экватора на нижних и выше — на верхних зубах, они скользят по поверхности зуба. Протез, укре- пленный с их помощью, при вертикальном давлении движется по напра- влению к слизистой оболочке и погружается в нее. Давление при этом пе- редается не на зуб, а на слизистую оболочку. При боковых сдвигах про- теза удерживающие кламмеры включаются в распределение жевательного давления, передавая его на опорные зубы под углом к корню, т.е. в направлении, которое всегда считалось маловыгодным для пародонта.

Опорно-удерживающие (комбинированные) кламмеры, кроме плеч (чаще двух), имеют, как правило, окклюзионную накладку, расположенную на окклюзионной поверхности зуба. С ее помощью жевательное давление передается на опорный зуб по продольной оси корня, т.е. в наиболее вы- годном для периодонта направлении. Благодаря своему устройству опор-

но-удерживающие кламмеры принимают участие в распределении как го- ризонтальных, так и вертикальных сил, выгодно отличаясь тем самым от удерживающих кламмеров. Передавая часть жевательных сил на опорные зубы, комбинированные кламмеры разгружают слизистую оболочку от же- вательного давления, которое для нее не является адекватным. Удержи- вающие кламмеры изготовляют из металла (золото, нержавеющая сталь, сплав золота с платиной) или пластмассой. Металлические кламмеры в свою очередь могут быть проволочными и ленточными. При изготовлении ручным способом (путем выгибания), их называют гнутыми, при отливке

Предложено много видов удерживающих кламмеров. Наиболее рас- пространены проволочный одноплечий, проволочный петлевидный, лен- точный одноплечий, двуплечий проволочный, удлиненный, дентоальвео- лярный и десневой кламмеры (рис.81).

Удерживающие свойства металлического кламмера зависят от мате- риала, из которого он сделан (золото, сталь), термической обработки, профиля поперечного сечения и длины плеча. Лучшими пружинящими свойствами обладают кламмеры из сплава золота с платиной. Повышение содержания платины в сплаве позволяет усилить эластичные свойства кламмерной проволоки.

Длина и диаметр поперечного сечения также влияют на эластичность кламмера. Длинное плечо более эластично, чем короткое. При равном по- перечном сечении эластичность кламмера на премоляре и моляре будет различной. Чтобы кламмеры на разных зубах обладали одинаковой элас- тичностью, следует применять проволоку различного поперечного сече- ния. Для кламмеров выпускается проволока диаметром от 0,6 до 1,5 мм. Кроме того, изготовляется различного диаметра проволока из золотого сплава 750-й пробы.

Проволочный одноплечий кламмер. Кламмер этого типа охватывает зуб только с одной стороны (рис.81,1). Трудно изогнуть его плечо так, чтобы оно проявляло свои упругие свойства лишь при введении и выведении протеза, когда кламмер проходит через экватор. Обычно плечо оказывает постоянное пружинящее действие. Длительное пользование протезом с кламмером, вызывающим постоянное напряжение, приводит к патологи- ческой подвижности опорного зуба. Избежать этого нежелательного дей- ствия удерживающего кламмера можно точным прилеганием пластмассы протеза к оральной поверхности зуба. Неполное прилегание базиса протеза к поверхности зуба является самой частой причиной расшатывания опорных зубов.

Проволочный петлевидный кламмер. Он возник в результате Усовершенствования проволочного одноплечего кламмера. Материалом для

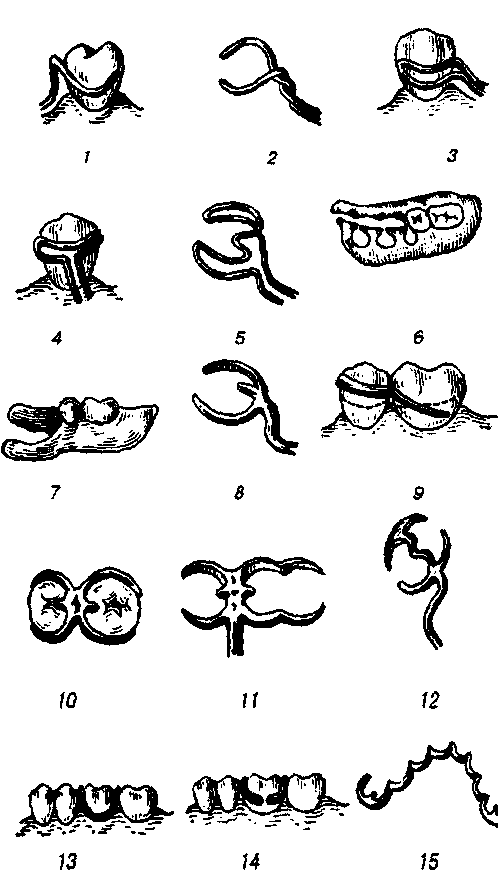

Рис. 81. Различные виды удерживающих и опорно-удерживающих кламмеров:

1 — проволочный одноплечий; 2 — проволочный двуплечий; 3,4 — проволочный петле- видный двуплечий; 5 — проволочный опорно-удерживающий; 6 — дентоальвеолярный; 7 — десневой; 8 — опорно-удерживающий; 9 — опорно-удерживающий литой, продленный; 10 — кламмер Бонвиля; 11 — разновидность кламмера Бонвиля; 12 — кламмер Рейхельмана; 13,14 — перекидные кламмеры; 15 — непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими.

него служит проволока из нержавеющей стали диаметром 0,6 — 0,8 мм. Плечо кламмера изгибают в виде петли так, чтобы одна нитка петли про- ходила над экватором, а другая — под ним, параллельно первой. Для удер- жания кламмера в пластмассе на его отросток можно напаять сетку. Пет- левидный кламмер не может быть применен на резцах: на верхних — не- выгодно по эстетическим соображениям, а на нижних — ввиду небольшой площади губной поверхности. Петлевидный кламмер противопоказан при низких клинических коронках. Кроме одноплечего петлевидного кламмера существует и двуплечий (рис.81,2).

Контактный кламмер. Контактный одноплечий и двуплечий клам- меры — это разновидности удерживающего. Они применялись лишь на пе- редних зубах. Это название кламмер получил за то, что охватывал зуб лишь с контактной поверхности, не выходя на вестибулярную. Современная конструкция его называется перекидным (джексоновским) кламмером

Двуплечий проволочный кламмер. Этот кламмер имеет два плеча (рис.81,2). Первое располагается с вестибулярной поверхности, второе — с язычной или небной, оказывая противодействие первому. Двуплечий кламмер применяется в двух распространенных формах: 1) оба плеча кламмера имеют общее тело и отросток; 2) плечи кламмера и тело изолированы друг от друга и лишь отростки их объединены общей петлей. Такой кламмер можно назвать расщепленным (рис.81,4).

Непрерывный кламмер. Он называется еще многозвеньевым и представляет собой разновидность продленного, но отличается от него тем, что образует замкнутую систему (рис.81,5). Этот кламмер может распола- гаться как с вестибулярной, так и с язычной (небной) поверхности зубного ряда. Этот кламмер делается только литым. Непрерывный кламмер служит различным целям: он может применяться как удерживающий, шиниру- ющий и как опирающийся элемент.

Дентоальвелярные кламмеры. Отростки базиса протеза с вести- булярной стороны, направленные к естественным зубам, называются дентоальвеолярными кламмерами (рис.81,6). Обладая известной долей эластичности, они свободно проходят через экватор зуба и устанавлива- ются под ним. Таким способом эти кламмеры и обеспечивают фиксацию протеза.

Пластмассовые кламмеры иногда изготовляют армированными, т.е. содержащими металлическую проволоку. Полагают, что это делает их более прочными. Вряд ли это правильно. Введение проволоки в толщу пластмассы ослабляет ее механические свойства, создавая внутренние напряжения вследствие разницы коэффициентов объемного расширения.

Для лучшей фиксации протез снабжается несколькими кламмерами, но это означает известные неудобства. Так, на верхней челюсти они вы- пячивают губу вперед и видны при улыбке. Этот недостаток можно нес- колько смягчить изготовлением кламмера из белой пластмассы.

Дентоальвеолярные кламмеры применяются при высоких коронках опорных зубов, причем в тех случаях, когда зубы, ограничивающие де- фект, параллельны друг к другу. При низких клинических коронках исполь- зование дентоальвеолярных кламмеров противопоказано. Они противопо- казаны также при нависающем альвеолярном отростке, поскольку послед- ний затрудняет вставление протеза. Пластмассовые кламмеры обладают еще одним недостатком: их нельзя активировать. Этот вид кламмеров Разработан венгерским стоматологом Кемени и назван им ретенционным.

Десневой кламмер. Десневой кламмер является отростком базиса располагающимся почти у самой переходной складки (рис.81,7). Его фиксирующие свойства незначительные, так как пластмасса, из которой он сделан, обладает малой эластичностью. Десневой кламмер следует применять лишь в тех случаях, когда неприемлемы другие способы фик- сации, и опорные зубы по каким-либо причинам не могут быть исполь- зованы для крепления протеза. Такой кламмер также показан по эстети- ческим соображениям при фиксации протеза на передних зубах.

Источник