- 51. Физические и математические способы определения объема стволов. Приближенные способы определения объема растущих деревьев.

- 52. Классификация лесоматериалов и методы их таксации (в плотной и складочной мерах).

- Исследование таксационных показателей срубленного дерева. Математические способы определения объема дерева

- Страницы работы

- Фрагмент текста работы

- Математические способы определения объемов стволов срубленных деревьев

51. Физические и математические способы определения объема стволов. Приближенные способы определения объема растущих деревьев.

Объем ствола срубленного дерева и его части можно определить физич. и математ. методами.

физич.методы – Ксилометрический (основан на законе Архимеда, по объёму вытесненной жидкости, с постоянным и переменным уровнем) и весовой (при нем V древесины опр-ся делением ее массы на плотность, которая зависит от породы и влажности). Используют гидростатические весы – вес в воздухе и вес в воде.

Математич.способ основаны на стереометрии. Основные объемообразующ. Показатели (Д,h и формы ствола) зависят от множества факторов (порода, А, усл.роста). Исходя из того, что ствол правильное тело вращения формулы для исчисления не сложны. Поэтому при определении объема древесного ствола его форму нередко сравнивают с правильными телами вращения, формулы которых уже известны: цилиндра (V=g0*h) , конусом(V=g0*h/3) , параболоидом (V=g0*h/2) , и нейлоидом (V=g0*h/4). Сделав сечение примерно на границе перехода одной части образующей в другую, получим фигуры: в нижней части ствола усеченный нейлоид, в средней – цилиндры, выше половины высоты – усеченный параболоид, вершинка –конусу.

Определение объема ствола растущего дерева вычисляют по формуле Vc=g1,3*h*f. Для этой формулы площадь сечения определяют по измеренному диаметру на высоте груди, а видовое число берут из таблицы видовых чисел.

Способ Денцена Vs=d 2 1,3/1000. Для определения – измеряют диаметр на высоте груди в целых сантиметрах, возводят его в квадрат, отделяют три десятичных знака справа и получают объем в кубометрах.

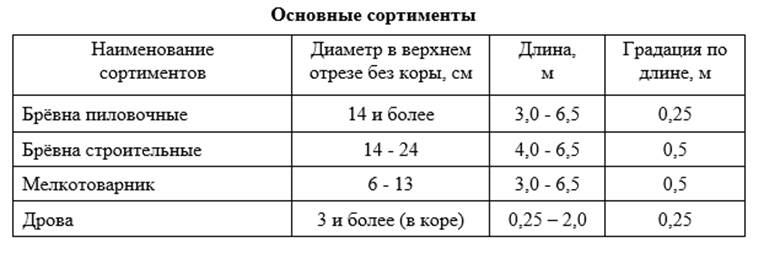

52. Классификация лесоматериалов и методы их таксации (в плотной и складочной мерах).

Сортименты – виды лесной продукции.

1.деловые – используется в круглом виде и используется для дальнейшей переработки.

2.дровяные – используется для отопления, углежжения, сухой перегонки. Таксация дров, учет в поленницах Vскл=a*l*h, Vпл=Vскл*Кт

Деловые сортименты делятся на: обработанные и круглые.

Лесоматериалы по способу получении и характеру обработки делятся на:

круглые л/м сохранившие форму боковой поверхности ствола (пиловочные и строительные бревна, руд.стойка, балансы. Из лиственных фанерный и спичечный кряж). Определение объема в плотной и складочной мере. Объем по формуле срединного сечения, существуют таблицы по D, L → V/ На практике определяется по табл. На основании длины и диаметра в верхнем отрезе, составленные для среднего сбега 1см на 1п.м.

дрова в круглом или колотом виде

пиломатериалы, полученные продольной распиловкой (пластина, четвертина, брусья, брусок, шпала, доска, горбыль, паркет)

Брусья – 2-х, 3-х, 4-х кантные по количеству пропиленных сторон. Больше 10см размеры.

л/м из корневых и прикорневых частей (осмол, болванки)

л/м из коры древ. И куст. пород

Объем хлыстов – производят перечет хлыстов по градациям толщины на 1,3м от комля, затем для 15-20 хлыстов находим, на основе вспомогательной таблице определяем разряд высот, из таблицы объема хлыстов соот. разряда выписываем объем одного хлыста для каждой категории толщины и находим хлыст + объем хлыста штабеля.

Учет круглого леса в склад.мере. Vшт=l*h*a.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Исследование таксационных показателей срубленного дерева. Математические способы определения объема дерева

Страницы работы

Фрагмент текста работы

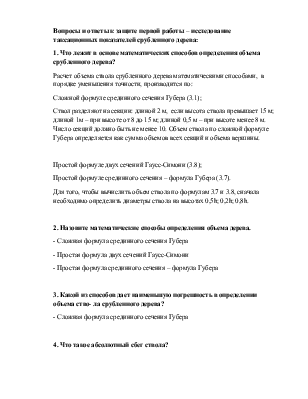

Вопросы и ответы к защите первой работы – исследование таксационных показателей срубленного дерева:

1. Что лежит в основе математических способов определения объема срубленного дерева?

Расчет объема ствола срубленного дерева математическими способами, в порядке уменьшения точности, производится по:

Сложной формуле срединного сечения Губера (3.1);

Ствол разделяют на секции: длиной 2 м, если высота ствола превышает 15 м; длиной 1м – при высоте от 8 до 15 м; длиной 0,5 м – при высоте менее 8 м. Число секций должно быть не менее 10. Объем ствола по сложной формуле Губера определяется как сумма объемов всех секций и объема вершины.

Простой формуле двух сечений Гаусс-Симони (3.8);

Простой формуле срединного сечения – формула Губера (3.7).

Для того, чтобы вычислить объем ствола по формулам 3.7 и 3.8, сначала необходимо определить диаметры ствола на высотах 0,5h; 0,2h; 0,8h.

2. Назовите математические способы определения объема дерева.

— Сложная формула срединного сечения Губера

— Простая формула двух сечений Гаусс-Симони

— Простая формула срединного сечения – формула Губера

3. Какой из способов дает наименьшую погрешность в определении объема ство- ла срубленного дерева?

— Сложная формула срединного сечения Губера

4. Что такое абсолютный сбег ствола?

—Абсолютный действительный сбег – это два ряда чисел показывающих изменение диаметра ствола (di, см) с изменением высоты сечения (hi, м). Это основной показатель древесного ствола.

5. Показатели относительного сбега.

6. Чем характеризуется полнодревестность ствола?

—Старым видовым числом (fc), показывающим, какую часть объема равновеликого цилиндра составляет ствол

7. Что такое видовое число?

8. Как изменяется значение видового числа с увеличением возраста дерева?

9. Назовите критерии разделки ствола на сортименты.

10. Какая часть ствола относится к деловой?

—Все, кроме вершинной части, и участка ствола, идущего на дрова

Что представляет собой ликвидная древесина?

—Ликвидная древесина – делится на дровяную, имеющую диаметр в верхнем отрезе в коре 3 см и более, и деловую, диаметр которой в верхнем отрезе без коры больше 6 см.

Из чего образуется отходы древесного ствола?

— Из вершинной части дерева

Вопросы и ответы к защите второй работы – Исследование прироста дерева:

1. Что такое прирост дерева?

— Прирост (ZT) – изменение таксационного показателя дерева (Т) с изменением его возраста (А).

2. Назовите виды приростов для отдельного дерева.

— Текущий прирост – разность абсолютных значений любого таксационного показателя за определенный промежуток времени.

Различают три вида текущего прироста:

А.) Текущий общий, показывающий изменение таксационного показателя за всю жизнь дерева:

Б.) Текущий периодический, показывающий изменение таксационного показателя за определенный период времени

В.) Текущий годичный, определяемый за один год

— Средний прирост – среднее изменение таксационного показателя за наблюдаемый период.

Различают следующие виды среднего прироста:

-средний общий – средняя скорость изменения таксационного показателя за весь период жизни дерева

-средний периодический – средняя скорость изменения таксационного показателя за наблюдаемый период

3. С какой целью приросты рассчитывают в процентах?

—Темп прироста свидетельствует об относительном приросте. Это величина относительная и вычисляется в процентах или долях, как коэффициент прироста.

4. Как определяется возраст количественной спелости?

—Возраст количественной спелости определяют по максимуму среднего прироста (изменение запаса) древостоя.

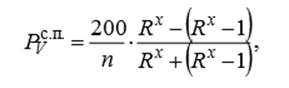

5. Назовите способы определения процента среднего периодического прироста по объему?

— Процент среднего периодического прироста определяют по формуле Пресслера

6. В чем заключается приближение при определении процента среднего периодического прироста объема по простой формуле?

7. Как рассчитывается относительный диаметр для растущего и для срубленного дерева?

Для растущего дерева

Для срубленного дерева процент прироста по объему находится по относительному диаметру на ½ высоты дерева

8. От чего зависит коэффициент К в формуле Шнейдера?

— K – коэффициент, зависящий от интенсивности роста и протяженности кроны дерева

Вопросы и ответы к защите третьей работы — ТАКСАЦИЯ СОВОКУПНОСТИ

Источник

Математические способы определения объемов стволов срубленных деревьев

Обмер и учет срубленных деревьев

Каждое дерево можно разделить на три части: ствол, ветви и корни. Отношения этих частей между собой по массе различны в зависимости от породы, возраста и условий произрастания.

Рис. 6. Форма деревьев (I) и поперечное сечение ствола (II): 1 — дерево, выросшее в густом лесу; 2 — в лесу средней густоты; 3 — в редком лесу; АВ — наибольший диаметр; CD — наименьший

Но, как правило, стволовая часть составляет главную древесную массу, с возрастом увеличивающуюся.

Многочисленные наблюдения показали, что в спелых, сомкнутых древостоях масса стволовой древесины составляет 60—85%, ветвей 5—25 и корней 5—30% общей массы дерева.

Густота древостоя оказывает очень большое влияние на это соотношение. Стволы в густых древостоях выше и по форме в первой половине дерева приближаются к цилиндру, в редких — низкорослы и имеют более конусообразную форму, а кроны обычно большие и развесистые (рис. 6). Например, у дубов, выросших на свободе в виде маяков, масса ветвей в возрасте 50—60 лет достигает 50% и больше. Наилучшее развитие имеет ствол хвойных пород: ели, пихты, лиственницы и сосны.

Таксационные признаки древесного ствола.

В нижней части ствол напоминает цилиндр, в верхней — конус. Для определения объема цилиндра и конуса необходимо знать их высоту и площадь основания, которую можно вычислить по его диаметру. Для определения объема ствола необходимо знать его форму, высоту (длину) и толщину (диаметр). Указанные элементы являются основными таксационными признаками ствола, а все остальные — производными от них. Б поперечном сечении дерево никогда не дает круга, а лишь приближается к нему, но для практических целей без особых погрешностей оно принимается за круг. При этом надо помнить, что диаметр дерева всегда надо измерять очень тщательно, брать его средним из двух взаимно перпендикулярных диаметров или из наибольшего и наименьшего (см. рис. 6). При определении высоты срубленного ствола практически измеряют не длину его оси, а кривую, образующую ствол, так как получаемая при этом погрешность крайне ничтожна.

Определение объема ствола.

Срубленное дерево, очищенное от сучьев и ветвей, образует хлыст или ствол. Объем ствола всегда меньше объема цилиндра и больше объема конуса такой же высотой и площадью основания. Уменьшая постепенно диаметр цилиндра, можно найти такой, при котором его объем равен объему древесного ствола такой же высоты. Многочисленными исследованиями установлено, что таким диаметром примерно является диаметр середины ствола. Следовательно, для определения объема ствола надо измерить его длину рулеткой или другим измерительным инструментом и диаметр на середине мерной вилкой, затем по измеренному диаметру вычислить площадь круга и умножить ее на длину ствола. В результате получаем объем измеряемого ствола.

В табл. 1 приведены данные для определения объема ствола по измеренному срединному диаметру и высоте (длине). В табл. 1 даны наиболее встречающиеся высоты и срединные диаметры стволов. Ее можно продолжить как по длине, так и по диаметру. Такого рода таблицы часто называют таблицами объемов ци-линдров. Пользование таблицей очень просто.

Пример. Требуется определить объем двух стволов длиной 21 и 11 ми срединным диаметром 17 и 12 см соответственно. Для определения объема первого ствола по табл. 1 находим в первой графе слева цифру 21 м и на этой строке графу с диаметром 17 см; в месте их пересечения стоит число 0,4767. Значит, искомый объем равен 0,4767 м3. Объем второго ствола находим на пересечении строки 11 ми графы 12 см; он равен 0,1244 м3.

-Следует отметить, что при определении объема по срединному диаметру возможны значительные ошибки и в большинстве случаев в сторону преуменьшения фактического объема (иногда свыше 10%), но зато расчеты производятся легко и быстро и вполне приемлемы для практических целей. Если объем ствола необходимо вычислить с большей точностью, то его делят на части и для каждой из них по срединному диаметру и длине определяют объем. Чем короче эти части и чем больше их выкраивают из ствола, тем точнее можно получить результат по общему объему. Обычно ствол делят на 2-м отрезки (рис. 7). Работа выполняется следующим образом. Ствол размечают с помощью рулетки на 2-м отрезки с небольшими затесками на их серединах, затем в местах затесок мерной вилкой измеряют диаметры и по ним с использованием табл. 1 и 2 находят объемы всех частей, сумма которых дает объем ствола, исключая вершину.

Рис. 7. Разбивка дерева на 2-м отрезки

В табл. 2 приведены объемы 2-м отрезков по срединному диаметру. Объем вершины длиной менее 2 м обычно настолько мал, что практически в расчет не принимается. Вычисляют объем вершины по формуле объема конуса — умножением площади основания на */з высоты, т. е. площадь основания следует умножить на длину и полученное произведение разделить на три. В табл. 3 приведены данные для определения нужного объема по измеренному диаметру основания вершины и по ее длине.

Пример. Требуется найти объем ствола длиной 22 м. Срединные диаметры 2-м отрезков равны: первый (1 м от нижнего отреза) 41; второй (3 м) 37; третий (5 м) 34; четвертый (7 м) 31; пятый (9 м) 29; шестой (11 м) 27; седьмой (13 мУ 24; восьмой (15 м) 21; девятый (17 м) 17 и десятый (19 м) 12 см. Диаметр основания вершины (длиной 2 м) равен 8 см.

По табл. 1 и 2 находим объемы отрезков, они соответственно равны: 0,2641; 0,2150; 0,1816; 0,1510; 0,1321; 0,1145; 0,0905; 0,0693; 0,0454 и 0,0226 м3. По табл. 3 находим объем вершины — 0,003 м3. Суммировав объемы всех отрезков и вершины ствола, получаем объем ствола, равный 1,2891 м3.

Источник