Способы и современные средства механизации для удаления пней

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 21.10.2013 2013-10-21

Статья просмотрена: 1917 раз

Библиографическое описание:

Поздняков, Е. В. Способы и современные средства механизации для удаления пней / Е. В. Поздняков, Д. Ю. Дручинин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 11 (58). — С. 173-176. — URL: https://moluch.ru/archive/58/8033/ (дата обращения: 19.11.2021).

Технологические операции по удалению пней проводятся при лесовосстановительных работах на вырубках и гарях, а также при проведении мероприятий по благоустройству территорий и дорог в населенных пунктах.

Лесовосстановительные работы без удаления или понижения пней возможны в случае, когда число пней на 1 га площади вырубки не превышает 600 штук. В этом случае при хорошей очистке вырубок от порубочных остатков можно обеспечить высокое качество обработки почвы лесными почвообрабатывающими орудиями и осуществить затем посев или посадку. Таких площадей в Европейской части России около 45 %. На остальной площади вырубок количество пней на 1 га превышает 600 штук, и поэтому необходимо проведение операций по удалению пней [1].

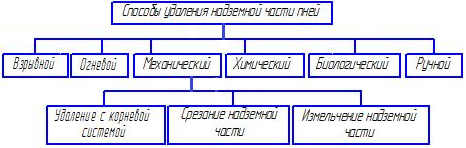

Удаление пней может проводиться одним из следующих способов (рис. 1) [2, 3]:

1) корчеванием различными машинами, орудиями и приспособлениями;

2) корчеванием взрывным способом;

3) выжиганием пней;

4) разрушением пней путем обработки химическими растворами и заражения культурами грибов, вызывающими гниение древесины;

5) ручным способом.

Рис. 1. Классификация способов удаления пней

Эти способы не только различаются между собой по производственной эффективности, но и по-разному влияют на структуру и состояние пахотного горизонта восстанавливаемого участка, что имеет особенно большое значение для лесовосстановления [2].

Ручной способ включает подкопку, обрубку корней и вытаскивание пней диаметром до 20 см вручную, с помощью лаг, лебедки или полиспаста [3]. Недостатками данного метода являются высокая трудоемкость и большие временные потери.

Огневой способ заключается в сжигании надземной части кустарниковой растительности и пней деревьев. Для этой цели выпускаются различные огнеметы и газопламенные машины, которые устанавливают на тракторах небольшой мощности.

Основные недостатки огневого метода — большой расход топлива, загрязнение окружающей среды, значительная пожароопасность [4].

Биологический способ заключается в том, что на пень помещается грибница вешенок или опят. Через некоторое время пни покрываются грибами, которые производят их разрушение.

Данный способ характеризуется простотой исполнения, экологической чистотой разрушения пня. Однако, проведение работ является низко производительным, так как на удаление одного пня требуется до трех лет. Поэтому биологический способ получил распространение лишь при удалении пней индивидуальных садовых участков [5].

Химические способы уничтожения пней в России были известны еще в конце XIX века. Химический способ похож на биологический, только средством удаления служит обработка химическими веществами с последующим уничтожением сухостоя. Данный метод имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его применение: недействительность для многих пород деревьев и кустарников; большой расход химических препаратов и высокая стоимость обработки при использовании наземных средств (опрыскивателей); зависимость от метеорологических условий; необходимость проводить обработку только в определенные периоды года [5].

Выжигание пней и химический способ разрушения древесины пня требуют повышенного внимания при их использовании, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду и в настоящее время не получили широкого распространения [2, 3].

Взрывной способ применяют в основном при корчевке очень крупных пней. При удалении взрывным способом пень нередко раскалывается на части, выбрасываемые силой взрыва на поверхность. При этом в подкоренной яме иногда остаются большие корни, затрудняющие вспашку. Под действием взрыва образуется воронка, и почва разбрасывается вокруг нее. Ввиду своей специфичности, повышенной опасности и отсутствия специальной службы в лесном хозяйстве взрывной способ корчевания пней не нашел широкого распространения в лесном хозяйстве [2, 3].

С учетом вышесказанного, механический способ является основным промышленным способом удаления пней. В настоящее время в лесном хозяйстве разработано много тракторных корчевальных устройств, отличающихся принципом действия, конструкцией, типом рабочих органов, энергетическими средствами [3].

Одним из старых и наиболее изученных приемов механического удаления пней является их корчевание. На раскорчеванных вырубках обеспечивается полная механизация всех технологических процессов лесовосстановления, повышается качество механизированных работ, увеличивается производительность агрегатов.

Однако наряду с достоинствами корчевания имеются и существенные недостатки: перемешивание гумусированных горизонтов почвы, образование в местах корчевки глубоких воронок, понижение водоохранных свойств лесных массивов, нарушение физического строения почвы — то есть оказывается существенное отрицательное воздействие на окружающую среду.

Отмеченные недостатки послужили основанием для поиска новых технических решений, реализация которых позволила бы сделать процесс удаления пней экологически безопасным. К таким решениям можно отнести способ, основанный на удалении надземной части пней, который получил широкое распространение в лесном комплексе РФ и за рубежом [6].

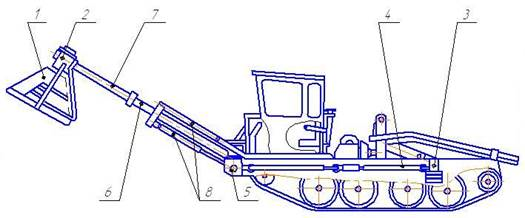

Одним из первых устройств такого типа стала машина для удаления пней МУП-4 с фрезерным рабочим органом (рис. 2).

Рис. 2. Схема машины для удаления пней МУП-4: 1 — фреза; 2 — редуктор; 3 — раздаточная коробка; 4 — карданная передача; 5 — цепная и шарнирная передачи; 6 — стрела; 7 — вал промежуточный; 8 — гидроцилиндры

Машина предназначена для удаления фрезерованием надземных частей пней, деревьев различных пород и диаметров при подготовке вырубок под лесовосстановление.

Рабочий орган (фреза) представляет собой корпус, выполненный в виде усеченного конуса, основанием которого служит нижний обод с двумя подрезными ножами. На конической поверхности фрезы закреплены 16 скалывающих ножей.

В процессе работы агрегат движется по намеченной трассе и периодически останавливается перед пнями на расстоянии, равном вылету стрелы. После остановки оператор включает привод рабочего органа и подводит вращающуюся фрезу к боковой стороне пня, производя тем самым его фрезерование. Подрезные ножи при соприкосновении с пнем производят резание поперек волокон, а остальные ножи — скалывание.

Производительность машины за час чистой работы 80…100 пней [1].

Из современных машин данного типа можно отметить фрезерную машину ДЭМ-121, а также зарубежные устройства UZM700Profi и SF1100.

Фрезерная машина ДЭМ–121 (рис. 3) используется при проведении работ по благоустройству дорог и территорий. Агрегатируется с тракторами средней мощности со сверхнизкими скоростями и предназначается для измельчения пней лиственных и хвойных пород деревьев, перерабатывая при этом землю и корни пней. Измельченный и расслоенный материал в короткий промежуток времени разлагается и превращается в полезную органическую смесь. Диаметр фрезы — 550 мм.

Рис. 3. Фрезерная машина ДЭМ–121

Недостатком машины является то, что она способна удалять пни только малых диаметров [5].

В зарубежных аналогах данного вида техники наиболее широко используются барабанные и дисковые измельчающие рабочие органы.

Цилиндрическая фреза UZM700Profi (рис. 4) агрегатируется с колесными или гусеничными тракторами с мощностью двигателя от 184 до 294 кВт, максимальный диаметр срезаемой растительности — до 50 см. Массивный ротор диаметром 700 мм имеет двухсторонний привод посредством высокотехнологичных клиновых ремней. Двухуровневое расположение режущих органов обеспечивает эффективное измельчение материала и способствует уменьшению износа резцов.

Рис. 4. Цилиндрическая фреза UZM700Profi

Машины данного типа созданы для измельчения и мульчирования растительности на открытых территориях: в лесах, садах, парках. Также они широко используются для утилизации срезанных ветвей, деревьев и пней.

Недостатки данного устройства заключаются в быстром износе клиновых ремней и режущих органов, так как вместе с древесными остатками фрезеруется и почва на высокой скорости вращения. Кроме того, технологический процесс, заключающийся в послойном фрезеровании, предусматривает возвратно-поступательное движение трактора и агрегата и, как следствие, приводит к временным потерям и большим энергозатратам [7].

Дисковая фреза SF1100 (рис. 5), представляет собой режущий диск диаметром 1100 мм, присоединяющийся к трехточечной навеске энергоносителя, с приводом от ВОМ трактора и ходоуменьшителем. Агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами с мощностью двигателя от 147 до 294 кВт.

Рис. 5. Дисковая фреза SF1100

В процессе фрезерования режущий диск совершает одновременно вращательное и поступательное движения. Подъем и опускание навесного оборудования производится за счет задней навески трактора. Машины данного типа имеют свои недостатки: высокая потребляемая мощность, большие габариты пильного диска, малая устойчивость и сильная вибрация, а также многоступенчатая технологическая операция, снижающая работоспособность [7].

Все вышеописанные машины воздействуют только на древесину пня и не оказывают негативного влияния на окружающую среду, являясь экологически безопасными рабочими органами. Образованная в процессе работы щепа однородна по размерным характеристикам фракций и может использоваться как органическая добавка к растительным грунтам. Однако их конструктивно-технологические параметры до конца не обоснованы и требуется проведение теоретических и экспериментальных исследований.

1. Пошарников, Ф. В. Технология и машины лесовосстановительных работ [Текст]: учеб. пособие / Ф. В. Пошарников. — Воронеж, 2006. — 523 с.

2. Бартенев, И. М. Конструкции и параметры машин для расчистки лесных площадей [Текст]: монография / И. М. Бартенев, М. В. Драпалюк, П. И. Попиков и др. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 208 с.

3. Сухов, И. В. Подготовительные работы и обработка почвы под лесные культуры на вырубках [Текст]: тексты лекций / И. В. Сухов. — Воронеж: ВГЛТА, 1998. — 80 с.

4. Калиниченко, Н. П. Лесовосстановление на вырубках [Текст] / Н. П. Калиниченко, А. И. Писаренко, Н. А. Смирнов. — М.: «Лесная промышленность», 1973. — 325 с.

5. Батищев, С. Н. Обоснование параметров ударных рабочих органов машин для удаления пней [Текст]: дисс. … канд. техн. наук / С. Н. Батищев. — Воронеж: ВГЛТА, 2011. — 185 с.

6. Маслай, В. И. Основные эксплуатационные показатели лесокультурных агрегатов на вырубках [Текст]: дисс. … канд. техн. наук / В. И. Маслай. — Киев, 1985. — 233 с.

Источник

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Удаление пня дробильной машиной

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Удаление пня с помощью мочевины

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Удаление пня с помощью поваренной соли

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник