КЛАССИФИКАЦИЯ БУРИЛЬНЫХ МАШИН И СПОСОБОВ БУРЕНИЯ

По назначению бурильные машины делятся на машины для образования шпуров по углю и горным породам и для проведения скважин различного назначения — разведочных, сбоечных, вентиляционных, дренажных, дегазационных и др.

Шпурами принято называть цилиндрические полости, выполненные в горной породе, глубиной до 5 м при диаметре до 75 мм. Шпуры большего диаметра называют скважинами, а длиной более 5 м — глубокими скважинами.

Бурильные машины, кроме того, классифицируют по способу разрушения горной породы, роду потребляемой энергии.

По первому признаку их подразделяют на машины с механическим, физическим и комбинированным способами разрушения породы, по роду потребляемой энергии — на электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.

При механическом способе разрушения осуществляется непосредственное воздействие специального бурового инструмента на разрушаемую породу. К этому способу относят ударно-поворотное, вращательное, ударно-вращательное и вращательно-ударное бурение.

При физическом способе разрушения на породу воздействуют газами, жидкостями, электрическим током, теплом или другими видами энергоносителя. К этому способу относят огневое (термическое), взрывное, ультразвуковое, гидравлическое и электрогидравлическое бурение.

При комбинированном способе разрушения на породу воздействуют с помощью механического и физического способов одновременно.

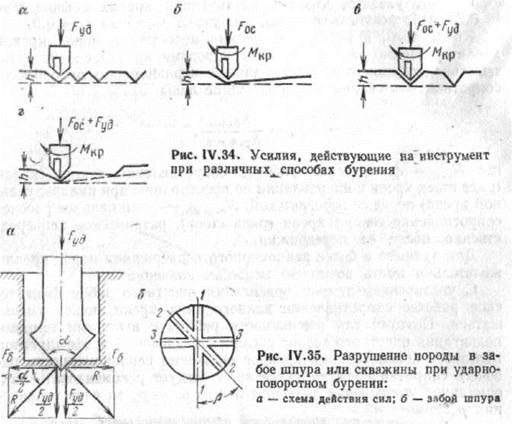

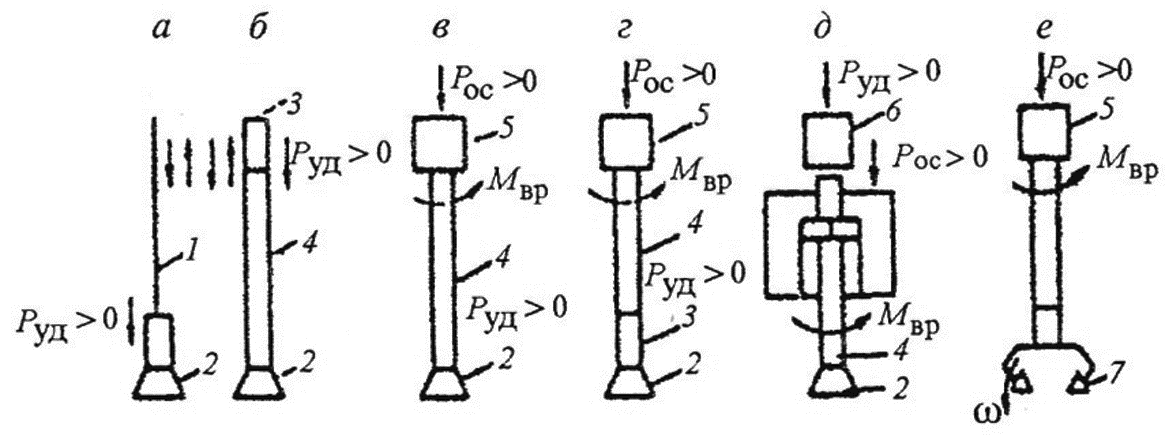

Ударно-поворотное бурение (рис. IV.34, а) характеризуется тем, что клиновидный инструмент внедряется в породу под действием кратковременной, но значительной по величине ударной нагрузки Fyд, направленной по оси инструмента. При этом осевое усилие прижатия инструмента Foc очень мало и обеспечивает только контакт инструмента с породой в момент удара. Крутящий момент MKР также очень мал. После каждого удара вследствие упругости породы и инструмента последний отскакивает от забоя и поворачивается механизмом поворота на некоторый угол β (рис. IV.35), обычно равный 10—20°. Под действием ударной нагрузки происходит разрушение породы под действием бура (борозды 1—1, 2—2 и 3—3) глубиной h и скалывание ее под действием горизонтальной составляющей F6:

где α = 90 ÷120 ° – угол заострения бура.

Разрушенную породу удаляют из шпура или скважины промывкой, продувкой или другим способами. Основное достоинство ударно-поворотного бурения — возможность бурить породы крепостью f = 6 ÷ 20.

С помощью бурильных молотков (перфораторов) бурят шпуры и скважины диаметром 20—150 мм и глубиной до 12 м и более, а станками ударно-канатного бурения — скважины диаметром до 300 мм и глубиной до 40 м и более.

К недостаткам ударно-поворотного бурения следует отнести периодичность воздействия инструмента на породу, причем время, затрачиваемое на удар, в десятки раз меньше времени на движение инструмента по направлению к забою, отскок и поворот. Кроме того, для ударно-поворотного бурения характерны значительные пылеобразование, шум и вибрация при работе.

Вращательное бурение (рис. IV.34, б) характеризуется тем, что резец под воздействием осевого усилия подачи F,,c и крутящего момента МКР движется поступательно на забой, отделяя по винтовой линии срез толщиной h. Ударные нагрузки при этом отсутствуют. Разрушение породы может осуществляться резанием, смятием и раздавливанием. Удаление продуктов бурения из шпура или скважины производится с помощью витых штанг или шнеков, сжатого воздуха и воды.

К бурильным машинам вращательного действия относятся ручные и телескопные сверла, бурильные станки, длинноходовые бурильные машины вращательного действия, буросбоечные и буро-шнековые машины. Область их применения — малоабразивные породы с коэффициентом крепости до f = 6 ÷ 8, а при оснащении рабочего инструмента алмазами — крепкие и очень крепкие породы (f >10).

При вращательном бурении различают бурение сплошным забоем, когда порода разрушается по всей его площади, и кольцевым забоем, когда в центре забоя шпура (скважины) остается колонка (керн) неразрушенной породы. Преимущества вращательного бурения: непрерывность процесса, обеспечивающая высокую производительность; разрушение породы крупным срезом, что уменьшает пылеобразование и

удельные энергозатраты; отсутствие вибрации машин при работе. К недостаткам следует отнести ограниченную область применения по крепости горных пород.

Ударно-вращательное бурение (рис. IV.34, в) можно рассматривать как ударное с непрерывным вращением инструмента. Разрушение породы происходит под действием большой ударной нагрузки Fуд, передаваемой клиновидному инструменту (долоту), постоянно прижатому к забою с относительно небольшим осевым усилием Fоc при непрерывном вращении инструмента под воздействием небольшого крутящего момента Мкр,достаточного для того, чтобы производить зачистку шпура (или скважины) от разрушенной породы и срезать небольшую часть ее, слабо связанную с массивом.

Этот способ бурения реализован в буровых агрегатах, применяемых в рудной промышленности при бурении скважин диаметром 85—150 мм и глубиной до 70 м в крепких и абразивных породах (f = 8 ÷20).

Вращательно-ударное бурение(рис. IV.34, г). Разрушение породы происходит под воздействием значительных по величине осевой нагрузки Foc, ударной Fyjr, а также крутящего момента МКР. При таком сочетании усилий основная часть энергии затрачивается на разрушение породы резанием, а ударная нагрузка увеличивает глубину внедрения резца. Область применения — неабразивные породы с коэффициентом крепости f = 6 ÷ 14.

Этот способ бурения реализован в основном на тяжелых бурильных машинах для бурения шпуров и скважин диаметром до 100 мм.

Огневой (термический)способ бурения из всех физических способов получил наибольшее распространение и применяется для прожигания скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 30 м. Разрушение породы происходит за счет термонапряжений, возникающих при ее нагреве высокотемпературными газовыми струями (2000—2500 °С), вылетающими из сопел горелки со скоростью до 2000 м/с. Под действием этих напряжений тонкий слой породы растрескивается и под механическим воздействием газовых струй разрушается на мелкие частицы, которые транспортируются из скважин паро-газовой смесью. Наиболее эффективной областью применения являются породы, имеющие кремнистое основание, или породы с низким коэффициентом теплопроводности, которые растрескиваются раньше, чем начинается их плавление.

Ультразвуковой способ буренияосновывается на принципе совместного воздействия на горную породу высокочастотных ультразвуковых колебаний, накладываемых на инструмент, и кавитационного эффекта промывочной жидкости.

Гидравлический способ буренияоснован на действии струй воды небольшого диаметра (0,8—1 мм), подаваемой на забой под высоким давлением (до 200 МПа) и со сверхзвуковой скоростью.

Электрогидравлический способ буренияосуществляется подачей высокого напряжения на контакты электрической цепи, расположенные на забое скважины, заполненной водой. При этом происходит пробой межэлектродного промежутка с образованием газового канала в месте пробоя. Давление в искровом канале в зависимости от параметров разрядного контура достигает 600–1500 МПа. Расположение искрового канала в непосредственной близости от породы приводит к ее разрушению.

Ультразвуковой, гидравлические и электрогидравлический способы бурения в настоящее время находятся в стадии теоретических и экспериментальных исследований и в промышленности не применяются.

К физическому способу относится также взрывобурение, которое может осуществляться с помощью патронов жидких или твердых взрывчатых веществ, а также струйным способом.

В первом случае в промывочному жидкость, циркулирующую по спущенным до забоя скважины трубам, с определенной частотой подаются патроны с жидким или твердым ВВ, взрывающиеся от удара в забой. Во втором случае по специальным трубкам из емкостей к дозирующим приспособлениям забойного взрывобура поступают жидкие компоненты ВВ (горючее и окислитель), которые затем подаются на забой и с помощью инициатора (сплава калия и натрия) взрываются.

Взрывобурение в настоящее время находится в стадии проверки.

Термомеханическое бурениеотносится к комбинированному способу разрушения горной породы. Сущность способа заключается в том, что с помощью высокотемпературных газовых струй в поверхностном слое забоя скважины создается предварительное напряженное состояние, благодаря которому значительно облегчается последующее разрушение породы механическим воздействием (шарошечным долотом или другим буровым инструментом). Производительность станков термомеханического бурения на 30— 50% выше по сравнению с чисто шарошечным бурением.

Источник

КЛАССИФИКАЦИЯ БУРОВЫХ МАШИН

Буровые машины, применяемые на открытых разработках, классифицируются по:

• способу разрушения горной породы;

• способу приложения силовой нагрузки к буровому инструменту;

• способу удаления продуктов разрушения от забоя скважины;

• роду потребляемой энергии;

• способу расположения скважины;

По способу разрушения горной породы буровые машины подразделяются на осуществляющие механические и физические способы разрушения, а также сочетающие вышеупомянутые – комбинированные. К первым относят: машины ударно-вращательного и вращательного бурения шарошечными и резцовыми долотами, производящие разрушение горной породы инструментом в соответствии с прикладываемыми к нему силовыми нагрузками; ко вторым: машины термического, взрывного, гидравлического, электрогидравлического и ультразвукового бурения, воздействующие на горную породу через жидкую и газообразную среду.

Механический способ бурения скважин осуществляется за счет непосредственного воздействия рабочего инструмента на породу, при котором в последней возникают высокие напряжения, превышающие предел прочности минеральных образований и приводящие к разрушению породы в области контакта с инструментом.

По форме и характеру воздействия бурового инструмента на породу различают бурение: ударное, вращательное резанием, ударно-вращательное, шарошечное, вращательно-ударное и комбинированное инструментом (режуще-шарошечным, шарошечно-ударным и др.).

Физические или физико-химические способы бурения разрушают породу через жидкую или газообразную среду термическим, взрывным, гидравлическим, электрогидравлическим, ультразвуковым, плазменным, лазерным и др. способами воздействия.

При термическом способе бурения разрушение (шелушeниe) пород происходит в результате нагрева забоя скважины сверхзвуковыми раскаленными струями и появления в ней термических напряжений, превышающих предел прочности минерального образования.

Взрывное бурение (взрывобурение) может осуществляться с помощью ампульных или твердых ВВ. Ампулы с жидкими компонентами ВВ (окислитель и горючее) периодически подаются к забою скважины по трубам с водой. Твердые заряды ВВ с детонатором накольного типа автоматически подаются через сопло взрывобура на забой. Удаление породы из скважины осуществляется сжатым воздухом.

Гидравлический способ бурения осуществляется тонкой высоконапорной струей воды, подаваемой на забой со сверхзвуковой скоростью, однако с весьма высокими удельными затратами энергии.

Несмотря на создание и внедрение новых физических и комбинированных способов бурения, механическое разрушение горных пород при бурении, в первую очередь станками шарошечного бурения, остается определяющим, но каждый из механических способов имеет свою область применения и поэтому не может быть полностью вытеснен другими.

По способу приложения силовой нагрузки к буровому инструменту буровые машины подразделяют следующим образом.

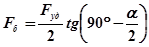

Ударное осуществляется за счёт последовательно наносимых по зубилу (долоту) последовательных ударов кувалдой с определенной энергией.После каждого удара зубило поворачивается на некоторый угол, чтобы следующий контакт его лезвия с породой в скважине произошел по другой линии.

При ударно-канатном бурении вращательный момент к долоту не прикладывается. Перед каждым следующим ударом (в момент отскока) инструмент поворачивается на некоторый угол, благодаря упругим силам закручивания каната, обеспечивая, таким образом, разрушение породы по всей площади забоя.

При ударно-поворотном бурении вращающий момент незначителен, но инструмент непрерывно вращается вокруг своей оси. Порода разрушается, в основном, при внедрении лезвия инструмента под действием удара. Благодаря вращению инструмента, производится срезание породы, оставшейся в гребешках после удара. Если коронку не поворачивать, то после нескольких ударов поверхность соприкосновения лезвия с разрушенной породой настолько увеличится, что внедрение лезвия и разрушение горной породы прекратятся.

Рис 3.2Схемымеханических способов бурения:

1 – канат; 2 – долото; 3 – ударно-поворотный механизм; 4 – штанга; 5 – вращатель;

6 – ударный механизм; 7 – шарошки; Руд – ударное воздействие; Рос – осевое усилие;

Мвр – крутящий момент; ω – угловая скорость вращения шарошки

Вращательное бурение резанием (рис. 3.2, в) осуществляется резцовым долотом, непрерывно срезающим и скалывающим частицы породы с забоя по винтовой линии передней гранью под действием приложенных осевого усилия Рос и момента вращения Мвр. Вращательное бурение резанием применяют только по слабым углям и породам средней и ниже средней крепости. Вращательное колонковое бурение алмазными коронками в пределах кольцевой щели, когда в середине остается керн, выдаваемый из скважины крупными кусками, применяют при проведения разведочных скважин.

Ударно-вращательный способ (рис. 3.2, г) сочетает признаки ударного и вращательного бурения резанием. При этом способе удары высокой энергии по хвостовику долота осуществляются с определенной частотой погружным пневмоударником при наложении постоянного, относительно небольшого осевого усилия и момента вращения. Порода выкалывается ударом долота, а оставшиеся гребешки срезаются при его повороте. Способ бурения применяется по крепким, очень крепким и абразивным породам.

Вращательно-ударное бурение (рис. 3.2, д) объединяет признаки ударного и вращательного способов. По буровому инструменту, прижимаемому к забою с осевым усилием Рос и вращаемому независимым вращателем, непрерывно наносятся удары через хвостовик штанги. Разрушение породы происходит скалыванием и срезанием частиц с забоя. Способ применяется для бурения наклонных и горизонтальных скважин в крепких породах. Широко реализуется во многих конструкциях станков зарубежного производства, а также в ряде отечественных станков типа СБУ.

Шарошечное бурение (рис. 3.2, е) осуществляется перекатыванием шарошки по забою при вращении долота с высоким моментом и усилием прижатия к забою. Зубья шарошки, набегая на забой, разрушают его ударом и резанием. Способ универсален и весьма распространен. Внешне бурение протекает как вращательное, однако, зубья шарошки имеют кратковременный (ударный) контакт с забоем, а оставшиеся гребешки на забое частично срезаются зубьями (или штырями) шарошек, создавая в них напряжения сдвига.

По способу удаления продуктов разрушения от забоя: с непрерывным их удалением, осуществляемым сжатым воздухом или воздушно-водяной смесью (при шарошечном, вращательном бурении резанием и при пневмоударном; парогазовой смесью (при термическом бурении) либо витыми штангами (шнеками) с одновременной подачей и сжатого воздуха, либо только шнеками (при вращательном бурении); с периодическим удалением шламовой смеси из скважины либо с помощью желонок (при ударно-канатном способе бурения), либо с помощью желонок, заполняемых буровой мелочью продувкой скважины сжатым воздухом (при бурении глубоких скважин погружными пневмоударниками больших диаметров 400÷700 мм).

По роду потребляемой первичной энергии буровые станки подразделяют на: электрические, тепловые (дизельные), пневматические и гидравлические.

Буровые машины с электроприводом получают питание для сетевого двигателя от линий электропередач, тепловые от дизеля. К буровым станкам с пневматическим (гидравлическим) приводом относят машины, получающие питание от автономных пневматических (гидравлических) сетей или компрессорных (насосных) станций.

По способу расположения скважины станки подразделяют на станки для бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин.

По назначению буровые машины делятся на машины для бурения шпуров и небольших скважин (колонковые и ручные бурильные молотки – перфораторы) и для бурения скважин среднего и большого диаметра (буровые станки).

Буровые машины, используемые на открытых горных разработках, классифицируют следующим образом.

1. Машины ударного бурения:

• пневматические бурильные молотки – перфораторы с зависимым вращением бура;

• станки ударно-канатного бурения.

2. Машины вращательного бурения:

• станки вращательного бурения шарошечными долотами;

• станки вращательного бурения режущими коронками.

3. Машины ударно-вращательного бурения:

• станки с погружными пневмоударниками (пневмоударного бурения);

• перфораторы с независимым вращением бура и внескважинным ударником.

4. Станки комбинированного бурения (используют сочетания различных способов разрушения горных пород).

Источник