- Мартеновская печь

- Процесс выплавки

- Вариации мартеновского процесса

- Особенности технологии

- Мартеновский способ производства высококачественной стали

- Общая информация

- Конструкция

- Принцип работы мартеновской печи

- Разновидности мартеновского процесса

- Скап-рудный процесс

- Кислый мартеновский процесс

- Двухванный сталеплавильный агрегат

- Видео по теме: Устройство мартеновских печей

Мартеновская печь

Свое название мартеновская печь получила по имени изобретателя – металлурга французского происхождения Пьера Мартена, какой в 1864 году придумал новое устройство для выплавки стали. Принципиально новая конструкция существенно расширяла возможности сталелитейного производства, поэтому получила активное распространение. Мартеновское изобретение относят по классу к отражательной регенеративной конструкции. Мартен состоит из следующих элементов:

ванны, где происходит плавка. Обычно она выкладывается огнеупорным кирпичом.

сферического свода, расположенного над ванной. Его основное назначение – отражать продукты горения, тепло, направляя их обратно к ванне с плавящимся металлом.

Соблюдение принципов конвекции позволяет обеспечить равномерное распределение жара по емкости. Мартеновские печи употребляют мазут или газообразное топливо. Если раньше предпочтение отдавалось смеси коксовых, доменных газов, то теперь широко потребляется горючий природный газ. По технологии, прежде чем оказаться в печке, воздух, газы следует нагреть в четырех регенераторах. Это специальные камеры, которые выкладываются огнеупорным кирпичом. Оттуда нагретые воздух, газы устремляются в верхнюю составляющую мартена, где подлежат смешиванию и сгоранию. Максимальная температура мартеновской печи – 2000°С. Столь высокий порог необходим, чтобы обеспечить полное плавление металла.

В мартеновской передней стенке, чтобы загружать сырье, спроектированы завалочные окна. Они закрываются стальными толстыми задвижками. Задняя стенка имеет выпускное отверстие, что направляет в ковш готовую сталь. В течение выплавки выпускное отверстие забивают своеобразной «пробкой» из глины огнеупорной.

Современный мартен выглядит как горизонтально вытянутая камера. Ее строят из кирпича огнеупорного. Пространство плавильное для работы снизу ограничено подиной, сбоку – задними, передними стенками, сверху сводом. Подина по форме напоминает емкость ванны, откосы, направление которых ведет к стенкам печке. В передней стене есть загрузочные окна, чтобы подавать флюс, шихту, в задней – проем для выхода готовой стали. (См. также: Железные печи для бани)

Основанием всего агрегата служит фундамент для мартеновских печей, с составом из:

подошвы, которая располагается ниже отметки заводского пола,

пня – наружной части.

Это мощный армированный железобетонный массив, способный выдерживать динамические удары и значительные нагрузки.

Процесс выплавки

Принцип действия мартеновской печи – окислительная выплавка железосодержащих материалов. Загруженный чугун, флюсы, стальной лом, руда железная, непростыми физико-химическими процессами контактируют с газовым пространством печи, металл освобождается от шлаков.

Первый этап означает, что загружается шихта – холодный материал. Она помещается в мульды (ящики из стали). Мульды захватываются завалочной машиной, сквозь завалочное окно материал поступает в печку. Мульды переворачиваются и высыпают содержимое. После загрузки заслонки над завалочными окнами опускаются, в мартен накачивается предельное количество воздуха, газа. Это позволяет быстро нагреть и расплавить шихту. (См. также: Карта сайта 2)

Далее из миксера – внушительного по размерам хранилища, в который сливают чугун, расплавленный в доменных печах, – ковшами к печам распределяется доменный чугун. Металл подается в жидком виде. Поочередно мостовым краном ковши подымаются, и под наклоном по желобу в печь льется чугун. Выплавка стали – процесс многочасовый, сталевар длинным металлическим приспособлением («ложкой») несколько раз зачерпывает немного металла для отправки в экспресс-лабораторию цеха. Там проводится анализ, предоставляющий сталевару оперативные данные по содержанию в выплавке серы, марганца, углерода, фосфора, кремния. Сталевар добавляет в сплав недостающие ингредиенты, чтобы сталь стала запланированного химического состава.

Последним этапом выплавки идет рафинирование – очищение выплавки от ненужных примесей, раскисление – ликвидация из стали кислорода. Сталевар для этого добавляет раскислители:

Мартеновские печи эксплуатируются непрерывно, круглосуточно. Их ресурс равняется 400-600 плавкам, затем требуется остановка для капитального ремонта.

Вариации мартеновского процесса

Процесс тепловой обработки стали различается по составу используемой шихты на:

Скрап-процесс получается, если шихта собрана из лома стального, именуемого скрапом, 25-45% предельного чушкового чугуна. Такая технология актуальна для заводов, где не предусмотрены доменные печи, зато много в наличии лома из металла. Скрап-рудный процесс означает, что шихта на 55-75% обеспечена жидким чугуном, к которому присоединяют железную руду, скрап. Такая технология востребована на заводах металлургии с печами доменными.

Различают футеровку печи. Когда при плавке возобладают основные оксиды, футеровка называется основной, когда кислые – кислой. Значительную часть стали изготавливают в мартенах по технологии основной футеровки. В ванну направляются железная руда, известняк, когда произошел подогрев, добавляется скрап. Как он нагрелся, вливается жидкий чугун. Выплавка отличается окислением чугунных примесей: фосфора, кремния, углерода (частично), марганца. Из-за этого получается шлак со значительной долей марганца, оксидов железа (называется железистый шлак). При основной футеровке получаются:

сталь конструкционная углеродистая,

среднелегированная (хромистая, марганцовистая).

Получить высоколегированную сталь, сплав из основного процесса в мартене невозможно. Кислая футеровка позволяет выплавить высшего качества сталь. В качестве исходника используется шихта, в какой содержание серы, фосфора низкое. Такая сталь на выходе содержит меньше кислорода, водорода, неметаллических включений, обладает улучшенными механическими показателями, как ударной вязкостью, пластичностью. Такой материал нужен для создания ответственных деталей: роторов у мощных турбин, коленчатых валов для крупных двигателей, шарикоподшипников. Кислая футеровка добивается высокого качества стальных изделий.

К технико-экономическим показателям основного плана при обработке стали мартенами относят:

производительность (средний съем стали с квадратного метра подовой площади за сутки, ориентировочно 10 т),

расход потребляемого топлива для тонны выплавляемой стали (традиционное значение 80 кг).

Чем крупнее в масштабах комплекса мартенов, тем выше их эффективность.

Особенности технологии

Преимущества мартеновских печей:

возможность переплавки в сталь металлического лома (предшественники, вроде конверторов бессемеровских были на такое неспособны);

контроль качества металла;

возможность вносить необходимые добавки, получать на выходе сталь разных марок и свойств;

высокая гибкость производства;

большая лояльность к исходному сырью;

возможность применения технологии во многих производственных масштабах;

относительно простой контроль, управление процессом;

невысокая стоимость передела производства;

высокое качество выплавки.

Все вышеназванные достоинства привели к массовому распространению такого способа выплавки в XIX веке. На протяжении практически ста лет применение мартеновских печей обеспечивало до 80% производства стали всего мира.

Сейчас технология дорабатывается и модифицируется. Например, возникли двух ванные печи, какие позволяют ликвидировать регенераторы. В таких конструкциях применяют чистый кислород, не воздух. Как результат – увеличение количества тепла, лучшая производительность (примерно в 2-4 раза), уменьшенный топливный расход (около 10-15 раз).

Однако современный мир ставит жесткие условия, которые мартеновская технология выполнить не может, как постепенно устаревающая. Недостатки мартеновских печей:

пониженная экономичность сравнительно к кислородно-конверторной технологии;

повышенный угар металла.

качество стали хуже;

большие затраты по ремонту;

длительный процесс выплавки, особенно сопоставимо с электрической плавкой;

высокий расход огнеупоров;

неудовлетворительное количество загрязняющих среду отходов;

граничащие с нарушением современных норм условия труда;

низкая производительность труда;

В шестидесятых годах прошлого века появилась новая кислородно-конвертерная выплавка и электрическая плавка, более выгодная мартеновского способу. Результатом стало прекращение строительства мартенов в мире. С 1970 года ни одна конструкция не была возведена. Оставшиеся производства постепенно подходят к граничным срокам своей эксплуатации, поэтому мировая плавка стали по-мартеновски постоянно уменьшается (до 2%).

Источник

Мартеновский способ производства высококачественной стали

В XIX–XX веках весь мир активно переживал процесс индустриализации. В это же время широкое распространение получил мартеновский способ производства стали.

Общая информация

Везде строились огромные промышленные комплексы, разрабатывалась сложная сельскохозяйственная и производственная техника, основные усилия многих государств были направлены на увеличение промышленных мощностей и получение большого количества нужных для развития материалов.

Одним из таких материалов была сталь, так как именно она является незаменимым компонентом в очень многих сферах применения.

Ее производство было поставлено основательно и исчислялось огромными цифрами ежегодно.

Хоть многие неискушенные люди и думают, что эта технология была наработкой советских ученых, но ее автором является французский инженер П. Мартен. Разработал он эту технологию в 1865 году.

В специальную печь, нагреваемую продуктами сгорания топлива, закладываются чугун, шихта, металлический лом, различные другие компоненты стали. Все это под воздействием высокой температуры расплавляется до однородного состояния, куда добавляют еще и другие нужные примеси. Следующим шагом после формирования нужной смеси является ее выпускание в ковши и разливание по формам.

Достоинствами подобного способа создания стали выступает возможность переработки любого исходного сырья, многообразные варианты используемого для нагрева печей топлива.

Технология позволяет получать качественную чистую сталь. Типичная печь Мартена имеет вместительность от 10 до 900 тонн жидкого материала, поэтому с использованием этого способа несложно создавать детали довольно внушительного размера.

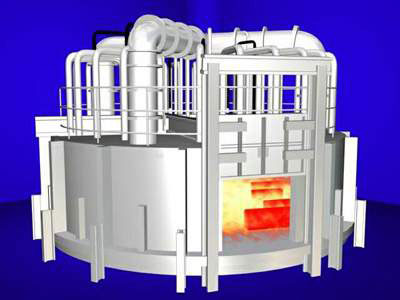

Конструкция

Элементами мартеновской печи выступают (стандартный вариант сборки):

- Под печи.

- Передняя и задняя стенки.

- Свод.

- Загрузочные окна, через которые в печь подается материал для обработки.

- Мощные бетонные опоры.

- Откосы по направлению к стенкам.

- Воздушный канал, который еще называют головками.

- Газовый канал для подачи нагревающего материала – газа.

- Вертикальные каналы.

- Важной частью конструкции являются так называемые шлаковики воздушного и газового регенераторов.

Передняя стенка печки оборудована загрузочными окнами, сюда подается шихта. Задняя стенка имеет отверстие для выгрузки уже готовой стали.

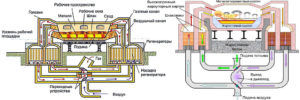

Принцип работы мартеновской печи

Если кратко рассмотреть принцип функционирования такой печи, то выглядит он следующим образом. В загруженную печь подается мощный поток заранее нагретого воздуха и газа.

Проходя через насадки регенераторов, такой поток приобретает температуру приблизительно в 1000–1200 градусов по Цельсию. Потом происходит сгорание этого топлива, благодаря чему рабочая температура в установке повышается еще больше – до 1,9–2 тыс. градусов.

Пройдя через одну пару насадок регенераторов, поток продуктов сгорания топлива направляется в другую пару головок. Здесь он отдает свое оставшееся тепло и спускается в дымоход, как отработанный материал.

Попеременное задействование насадок регенераторов помогает добиться того, что они не претерпевают перегрева, перегрев способен негативно сказаться на работе всей печи. В случае когда какие-то насадки не в состоянии нагреться до нужной рабочей температуры, в действие вступает автоматическое перенаправление горящего пламени от топлива именно в эту головку.

Благодаря такому подходу все насадки работают с одинаковой нагрузкой, периодически, меняясь, совей ролью. Подающие головки выполняют функции выкачивающих элементов продукты сгорания и наоборот. Мартеновский способ производства все еще применяется в металлургии, но процент, выработанной благодаря ему стали, быстро уменьшается, уступая место более современным технологиям.

Предусмотренные в конструкции печи шлаковики нужны для того, чтобы прочищать газы из регенераторов от пыли, частиц шлака и других загрязнений. Только после прохождения шлаковиков газ поступает на другие участки устройства, благодаря чему его срок службы существенно увеличивается, а продукция выходит более качественной. Чем больше температуры рабочего газа, тем эффективнее движется производство.

Разновидности мартеновского процесса

Процесс выплавки стали в мартеновской печи бывает нескольких основных типов. Это зависит от того, шихта какого состава загружается в печь. Существует несколько вариантов:

- скап-рудный процесс;

- кислый метод;

- двухванный.

Скап-рудный процесс

Применяется на объектах, оборудованных доменными печами. Состав стали в этом случае выглядит так: 55–75% чугуна, железная руда, скрап. Такой мартеновский способ производства помогает получать стали с низким уровнем опасных для здоровья примесей, таких как сера, фосфор и ряд других веществ.

Начинается производство этим способом с загрузки твердых компонентов шихты (известняка, лома, железной руды) в печь и ее прогрева. Следующим шагом выполняется заливка жидкого чугуна. Происходит стремительный процесс плавление шихты и все примеси очень активно окисляются.

И при невысоких рабочих температурах фосфор, кремний, марганец, углерод и другие примеси очень активно окисляются и переходят в шлак.

Однократного скачивания шлака достаточно, чтобы получить качественную сталь. Но иногда, к примеру, если обрабатывается фосфористый чугун, то скачивание шлака проводится по несколько раз.

Кислый мартеновский процесс

Реализуется с помощью высокочистой шихты, он способен давать сталь с очень низким содержанием неметаллических примесей, того же водорода или кислорода. Именно из-за слишком больших требований к чистоте шихты кислый процесс применяется не так часто.

Такой метод плавления работает с применением кислого шлака, а это исключает возможность убрать с металла фосфор, серу и другие опасные вещества. Работа в кислой печи требует применения чугуна с количеством примесей не более 0,025%.

В этом случае металлический лом заранее перерабатывается в основных печах, откуда он в жидком виде переливается ковшом в кислую мартеновскую печь. Благодаря использованию двух печей (основной и кислой), подобный процесс часто называют дуплекс-процессом.

Получаемая в результате сталь отличается высокими механическими свойствами, обладает хорошей пластичность, вязкостью и применяется исключительно для изготовления важнейших и ответственных деталей в технике – роторов турбин, валов больших двигателей, в производстве артиллерийских установок.

Двухванный сталеплавильный агрегат

Еще одна разновидность мартеновской печи, имеющей две ванны, соединенные между собой каналом для перехода материала из одной емкости в другую. Процесс стальной выплавки происходит следующим образом:

- В одной ванне залит чугун и проводится его продувка кислородом.

- В это же время во второй ванне проводится завалка и подогрев шихты в твердом виде, для чего используются уходящие из первого резервуара горячие газы.

- Постепенно процесс меняется и ванны также выполняют функции предыдущих.

При определенном количество чугуна в шихте (больше 65%) двухванная печь начинает работать без расхода топлива, чем-то копируя кислородный конвертор.

В качестве заключения стоит сказать, мартеновский способ производства стали в свое время стал настоящим прорывом и помог мировой индустрии совершить значительный рывок.

Сейчас доля его использования в мировой металлургии не превышает 2–3%, так как современные методы выплавки (тот же конвертерный процесс) гораздо более эффективны. Правда, в некоторых странах, он все еще занимает до 50% от всех объемов производства.

Видео по теме: Устройство мартеновских печей

Источник