Глазомерная съемка

Глазомерная съемка местности – наиболее простой вид съемки местности. Все измерения выполняются с помощью простейших приспособлений, заменяющих топографические инструменты. Данный вид съемки используется в тех случаях, когда необходимо в короткий срок получить хотя и схематичный но наглядный и достаточно подробный план участка местности. В целях картографирования территорий данный способ в настоящее время не применяется.

Необходимое учебное оборудование: планшет, компас, мерная лента, чертежные принадлежности.

Существуют два основных вида глазомерной съемки: полярная и маршрутная. Полярная глазомерная съемка применяется на небольших открытых участках, где хорошо просматриваются все объекты. Маршрутная глазомерная съемка применяется при составлении плана участка, вытянутого в длину.

Порядок проведения полярной глазомерной съемки.

Подготовка планшета к съемке. Планшет устанавливается на полюсе съемки, производится ориентация планшета по сторонам горизонта.

Определение масштаба съемки. Устанавливаются размеры участка и размеры бумаги, на которой будет вычерчен план местности. Определяется масштаб (для удобства последующих вычислений масштаб необходимо округлить в сторону уменьшения).

Определение направлений. С помощью визирной линейки прочерчиваются направления на все объекты, которые впоследствии должны быть отражены на плане.

Измерение расстояний. Измеряются расстояния (дальномером, рулеткой, полевым циркулем, шагами и т. п.) до всех объектов, которые впоследствии должны быть отражены на плане. Полученные расстояния переводятся в масштаб и отмечаются на линиях направлений.

Оформление результатов. Линии, обозначающие полюс и направления стираются. Вычерчивается прямоугольная рамка. Все объекты изображаются в условных знаках.

Порядок зарисовки маршрута во время остановок при выполнении маршрутной глазомерной съемки:

Ориентация планшета по сторонам горизонта.

Обозначение места остановки.

Определение направлений на характерные точки местности.

Во время движения от одной остановки к другой необходимо определять расстояния между остановками. Расстояния до объектов, отражаемых на плане, определяются при визировании направлений с разных остановок.

Источник

Глазомерная маршрутная съемка

Для овладения этим разделом топографической подготовки потребуются: знание условных топографических знаков; умения и навыки в определении направлений движения и расстояний (счисление пути по времени движения или шагомерным способом, а также глазомерное определение расстояний до различных характерных ориентиров). Для подготовки к выполнению глазомерной маршрутной съемки необходимо также освоить технику измерения направлений, т. е. технику работы с компасом.

Наиболее удобен для этого жидкостный спортивный компас, но вполне подойдут и менее точные в определении направлений компасы: Адрианова, туристский и даже школьный. При освоении техники работы с компасом обучаемые выполняют два упражнения: измерение направления (определение азимута) на видимые ориентиры и движение в заданном направлении (по заданному азимуту). Попутно с подготовкой к глазомерной маршрутной съемке обучаемые совершенствуются в измерениях направлений по карте. При одновременной работе с картой и компасом также выполняются два упражнения: измерение направлений (азимутов) по карте и нанесение заданных направлений на карту с помощью жидкостного компаса или любого другого компаса и транспортира.

Освоение навыков определения расстояний достигается выполнением специальных упражнений, включающих измерение расстояний шагами, по времени и скорости движения, а также глазомерное определение расстояний. Умение выполнять измерение шагами оказывается полезным на первом этапе обучения — при освоении техники ориентирования на небольших участках местности. В походе более важно умение определять расстояние по времени и скорости движения — такое умение помогает туристам не только при составлении кроки (чертежа участка местности) маршрута, но и при необходимости с большой надежностью определить свое местоположение.

При освоении глазомерного способа определения расстояний следует учитывать, что глазомер — индивидуальная способность человека. Чтобы довести точность определения расстояний на глаз хотя бы до +10% (такой точности достаточно для глазомерной съемки маршрута), необходимы постоянная тренировка в различных погодных условиях в разное время суток (утром, днем, вечером), а также постоянный анализ получаемых при этом величин, т. е. сравнение измеренных расстояний (глазомером, шагами, по карте) и определение относительных ошибок при измерении.

Упражнения по глазомерной съемке маршрута выполняются после достижения определенного совершенства в работе с компасом и в измерении расстояний. Эти упражнения, выполняемые на начальном этапе обучения в походах выходного дня и в учебных многодневных походах, состоят в съемке абриса по измеренным расстояниям и направлениям движения по линии маршрута (с попутным нанесением на абрис наиболее характерных из видимых ориентиров в стороне от маршрута и расстояний до этих ориентиров, измеренных глазомерным способом). По абрису с помощью жидкостного компаса или любого другого компаса и транспортира вычерчиваются кроки маршрута.

Список использованной литературы:

- Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для ин-тов и техникумов физической культуры. М.: ФиС, 1987. — 163 с. Подробнее.

Источник

Глазомерная маршрутная съемка местности

методом разбивки «базиса»

Маршрутная съемка местности методом разбивки базиса выполняется способами перпендикуляров, засечек, створов. При выполнении данной работы необходимо знать длину своего шага (пар шагов).

На местности задается участок (маршрут), план которого надо составить. Например: снять участок длинной 100 м и шириной 60 м. На местности разбивается «базис» — прямая линия длиной 100 м, концы которой закрепляются на местности колышками. От этой линии съемку надо будет выполнять вправо и влево на 30 м. На листе бумаги в заданном масштабе проводится прямая линия «базис».

1. Съемка способом перпендикуляров выполняется следующим образом:

a) двигаясь по линии «базиса» определяем перпендикулярное направление на объект (экером) и измеряем шагами расстояния (рис.51);

d1, d2, d3 – расстояние между направлениями на объект,

l1, l2, l3 – расстояние от «базиса» до объекта;

Рис.51. Способ перпендикуляров

1. Съемка способом перпендикуляров выполняется следующим образом:

a) двигаясь по линии «базиса» определяем перпендикулярное направление на объект (экером) и измеряем шагами расстояния (рис.51);

d1, d2, d3 – расстояние между направлениями на объект,

l1, l2, l3 – расстояние от «базиса» до объекта;

b) измеренные расстояния d1, d2, d3,… и l1, l2, l3,… в заданном масштабе откладываются на листе бумаги, где проведена прямая линия «базис»;

c) в полученных точках изображаются объекты по условному знаку.

2. Съемка способом линейных засечек выполняется, если до объекта не дойти по перпендикулярному расстоянию, т.е. он закрыт другими объектами. Съемка выполняется следующим образом (рис.52):

a) с концов «базиса» измеряются расстояния l1, l2, до объекта (например, дерево);

b) эти расстояния l1, l2 в заданном масштабе измерителем откладываются на листе бумаги, где проведена прямая линия «базис»;

c) точка пересечения расстояний l1, l2 дает положение объекта, который изображается по условному знаку.

Рис.52. Способ линейных засечек

3. Съемка способом угловых засечек выполняется, если объект совсем не доступен (например, находится за рекой). Для съемки таких объектов используется компас. Съемка выполняется следующим образом:

a) с концов «базиса» при помощи компаса определяются магнитные азимуты Ам1, Ам2 на объект (например, дерево за рекой);

b) на листе бумаги, где проведена прямая линия «базис», эти углы (Ам1, Ам2) откладываются при помощи транспортира (рис.53);

Рис.53. Способ угловых засечек

c) точка пересечения направлений углов дает положение объекта,

который изображается по условному знаку.

4. Съемка местности способом створов выполняется тогда, когда несколько объектов находятся на одном перпендикуляре к «базису».

Съемка выполняется следующим образом (рис.54)

a) по линиям «базиса» измеряется расстояние d1, по перпендикуляру к линии «базиса» измеряются расстояния l1, и l2;

b) эти расстояния d1, l1, l2 откладываем в заданном масштабе на листе бумаги, где проведена прямая линия «базис»;

c) в полученных точках 1, 2 изображаем объекты по условному знаку.

Источник

Глазомерная съёмка на местности

Глазомерная съёмка на местности

Глазомерная съёмка с планшетом — упрощённая топографическая съёмка с целью создания непосредственно на местности приближённого плана маршрута (маршрутная глазомерная съёмка) или небольшого участка территории, подхода к перевалу, переправы — площадная глазомерная съёмка, а также для корректировки карт.

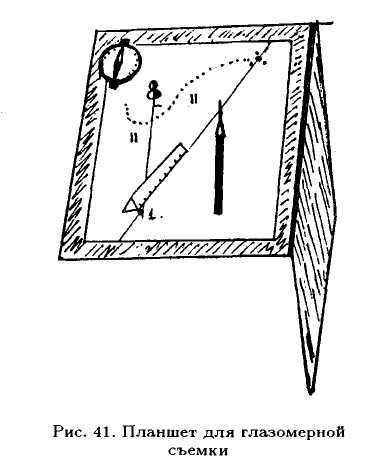

Глазомерную съёмку проводят при помощи планшета с компасом и визирной линейки. Планшет для глазомерной съёмки — кусок картона или фанеры размером 30х40 см с прикреплённым листом бумаги, на котором проведены линии магнитного меридиана. Планшет при глазомерной съёмке держат горизонтально и ориентируют по компасу.

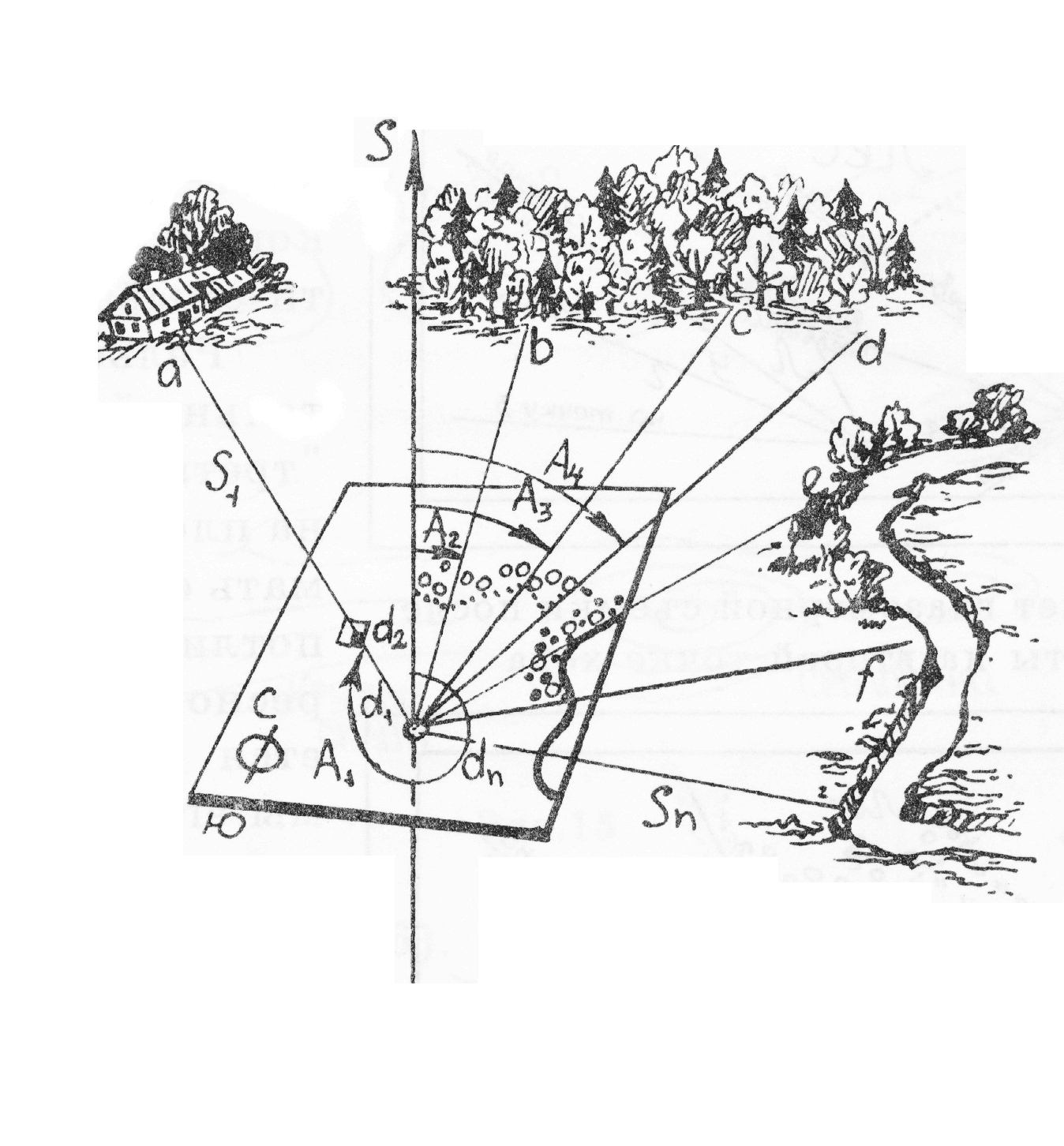

Нижнее ребро визирной линейки прикладывают к нанесённой точке стояния, по верхнему ребру визируют снимаемый объект, следя за тем, чтобы северный конец откреплённой стрелки компаса находился против нуля лимба, и прочерчивают по нижнему ребру линию вперёд от точки стояния.

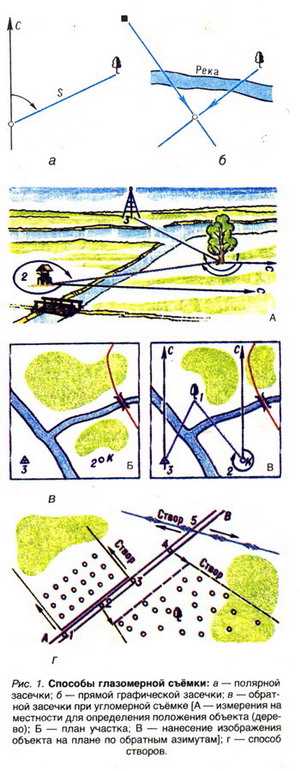

Расстояния до объектов определяют на глаз или измеряют шагами и откладывают в избранном масштабе плана. Положение удалённых и недоступных предметов определяют способом засечек, створов, полярным способом и др.

Для получения очертаний объектов достаточно нанести на план их характерные точки и по ним создать контур объекта. Для показа малых объектов (колодец, камень, дерево) наносят одну точку с использованием внемасштабных условных знаков.

Прямые отрезки дорог, просеки, канавы наносят по 2 точкам в начале и конце. Ломаные контуры — берег реки, граница леса отображают по точкам поворотов и характерным изгибам.

При съёмке ходовой линии расстояния, измеренные шагами, откладывают по заранее построенному линейному масштабу шагов. Если масштаб плана 100 м в 1 см, длина пары шагов 150 см, за основание линейного масштаба взято круглое число пар шагов (200), то основание масштаба составит 3 см по соотношению: 100 м = 1 см, а 200 пар шагов, то есть 300 м = 3 см. После этого на прямой откладывают отрезки по 3 см, каждый из которых будет соответствовать 200 парам шагов, и делят их на 10 частей, то есть по 20 пар шагов в каждом малом отрезке.

В случае, когда надо нанести на план точку стояния, а на местности видны два предмета, обозначенные на плане, применяют обратную засечку: прикладывая линейку поочерёдно к обеим точкам, прочерчивают от себя на эти предметы две линии и в точке их пересечения получают приближённое положение искомой точки, как на рисунке 1в.

Изображения прямолинейных объектов — линии связи, границы угодий и так прочее, расположенных под некоторым углом к съёмочному ходу, получают способом створов: на съёмочном ходе находят точку пересечения его со снимаемым объектом и прочерчивают направление вдоль объекта, как на рисунке 1г.

Рельеф местности можно изобразить схематическими горизонталями, проводимыми с учётом характерных форм и точек рельефа (вершин, седловины) и направлений скатов. Относит, высоты определяют анероидом или альтиметром, иногда на глаз.

Крутые обрывы, овраги, скальные выходы и др. отображают условными знаками. Планы порогов, переправ, подходов к перевалам создают в достаточно крупных масштабах (1:500 — 1:25000). Кроме топографических объектов на них наносят ориентиры, препятствия, возможные пути их преодоления. Так, на схеме порога показывают препятствия в русле (камни, валы и др.), ориентиры на берегу, рекомендуемые места чалок и страховок.

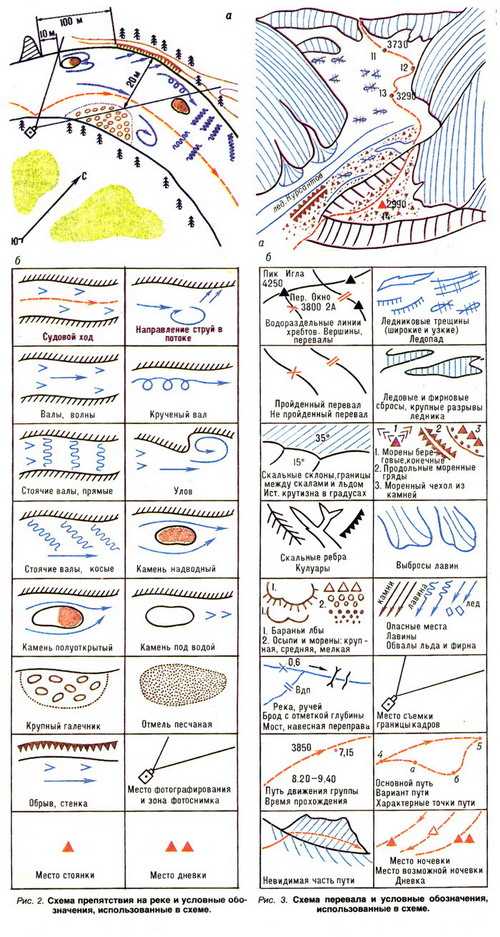

Съёмку проводят со съёмочного хода, прокладываемого по одному берегу реки, объекты наносят условными знаками, пояснения к ним помещают на полях, как на рисунке 2.

Схема перевала рисуется на глаз при подходе к перевалу, когда местность как бы проецируется на вертикальную плоскость. На пути подъёма и спуска указывают крутизну склонов, относительные высоты, характер местности — скалы, снег, препятствия — трещины, камнепады, а также путь группы, время прохождения ею отрезков хода, места ночёвок, как показано на рисунке 3.

Литература: Картография с основами топографии, ч. 1—2, М., 1973; Справочник по военной топографии, 2 изд., М., 1980: Алешин В. М., Серебреников А. В.

Источник

Глазомерная съемка местности

Глазомерные съёмки применяются в тех случаях, когда требуется быстро получить наглядный план местности в крупном масштабе. Приемы глазомерной съемки используют также при работе с топографической картой на местности для ее дополнения при географических, геологических и других исследованиях территории.

Рисунок 13. Проведение глазомерной съёмки [4]

Глазомерная съёмка производится с помощью простых приспособлений и приёмов. Различают площадные и маршрутные глазомерные съёмки [1].

На съёмках применяется планшет, в одном из углов которого закрепляется компас, позволяющий ориентировать лист бумаги на планшете по направлению север-юг и визирная линейка (рис. 14) [1].

Если на планшете нанесена какая-либо точка местности (например, опорный пункт) и известна ее высота над уровнем моря, то чтобы получить положение и высоту любой другой точки местности, достаточно знать расстояние и направление к ней, а также ее превышение относительно данной исходной точки [5].

При компасной (угломерной) съёмке направление линий местности определяется магнитными азимутами, измеряемыми по компасу, длины линий получают различными способами.

Рисунок 14. Планшет для глазомерной съёмки [4]

Съёмка производится по маршруту или на участке. Если выполняется площадная съёмка на участке, то вся его площадь покрывается съемочными ходами таким образом, чтобы получить непрерывное картографическое изображение территории.

На начальном этапе проводится рекогносцировка, т.е. осмотр местности, выбор и закрепление точек съемочной сети. При возможности положение опорных точек «привязывают» к пунктам государственной геодезической сети путем измерения от одного из пунктов расстояния и направления до точки съемочной сети. Однако часто положение точек съемочной сети определяется в условной (местной) системе координат [1].

Наносимые объекты показывают условными знаками. Надписями даются дополнительные сведения, характеристики, названия объектов.

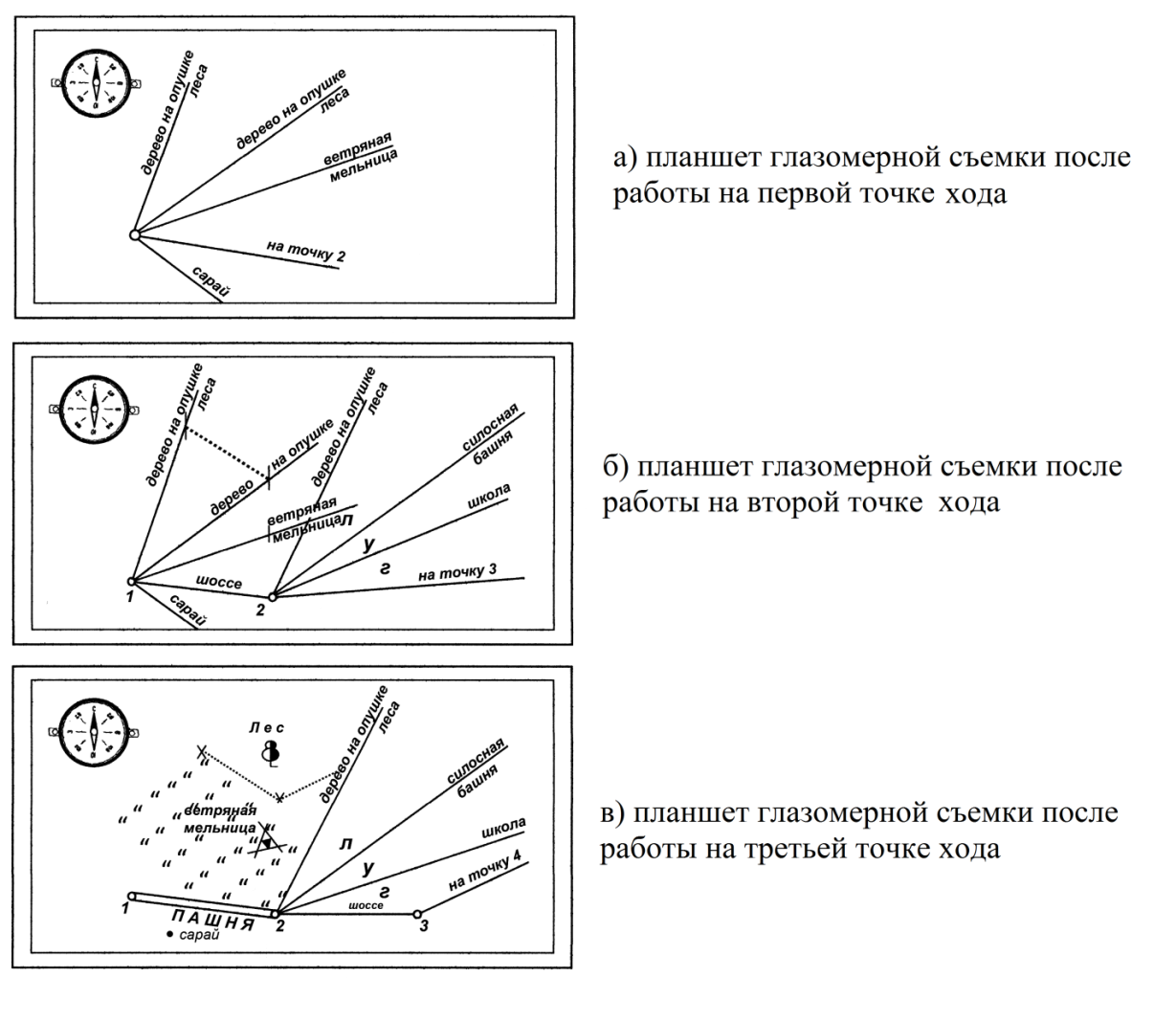

При проведении глазомерной съёмки на первой точке планшет ориентируется с помощью компаса по линии север-юг и наносится на бумагу – будущий план – первая точка стояния.

Рисунок 15. Компас [9]

Далее выбираются находящиеся вокруг объекты, подлежащие съёмке (отдельно стоящее дерево – ориентир, поворот тропы, электрический столб, угол пашни, куст и т.п.). На первый из них производится визирование. Для этого один конец линейки прикладывается к точке стояния, другой направляется на объект. По данному направлению по линейке прочерчивается тонкая линия. На глаз определяется расстояние до объекта, и он наносится на карту в масштабе съёмки. Затем визируют и проводят направления на другой объект, следующий и так вокруг точки стояния, выполняют съёмку подробностей. Намечают следующую точку стояния по ходу, визируют на неё, проводят направление и шагами измеряют расстояние, переходя на данную точку. Шаги с помощью клинового масштаба переводят в метры и наносят вторую точку на план. Действия (съёмка) повторяются. Некоторые точки, подлежащие съёмке, наносят с помощью засечек или других способов. Последовательность выполнения съёмки на точках хода показана на рис. 17.

Съёмочный ход прокладывается по дорогам, просекам, рекам, линиям связи. Точки поворота хода, как правило, служат точками съёмки ситуации вокруг них. Расстояния по линии движения съемщика измеряют шагами, положение объектов, находящихся в стороне от линии хода, определяют разными способами: полярным, засечками, ординат, створов и т.д. Направление с одной точки на другую прочерчивается по линейке прямо на планшете. Если встать на вторую точку, засечки «закрываются», наносятся новые объекты. В результате получается план местности, выполненный маршрутным или площадным способом глазомерной съёмки [2].

Рисунок 16. Глазомерная съёмка – планшет и местность [4]

Измерение расстояний шагами – способ достаточно распространенный. Счёт их обычно ведут парами. При подготовке к съемке необходимо определить величину шага. Длина шага равна росту человека от подошвы до глаз. Также для определения размера шага на местности отмеряют прямую длиной 100м и проходят ее ровным шагом не менее трех раз, считая шаги парами. По результатам счета шагов выводят среднюю длину пары шагов.

Для измерения и откладывания измеренных расстояний лучше пользоваться так называемым клиновым масштабом, рассчитанным на определенный диапазон измерения масштаба. Клиновый масштаб строят при помощи двух катетов прямоугольного треугольника. По горизонтальной линии откладывают отрезки по 100м водном масштабе; по вертикальной линии откладывают отрезок, равный средней длине пары шагов в 100 м. Концы соответствующих отрезков соединяют [1].

Рисунок 17. Последовательность выполнения съёмки на точках хода [4]

Иногда на плане схематическими горизонталями изображают формы рельефа, прерывистыми линиями – водоразделы, а стрелками – направление скатов и их крутизну, определяемые на местности глазомерно.

В полевых условиях план строят карандашом, затем после проверки на местности окончательно оформляют в помещении. После окончания полевых работ план вычерчивается в условных знаках, дополнительные построения убираются. Четко подписывается название участка, способ съёмки, ниже указывается масштаб [1].

Источник