- Проба Манту детям

- Что это такое?

- Для чего делают пробу Манту?

- Техника проведения пробы Манту

- Результаты пробы

- Недостатки пробы Манту

- Ложноположительный результат

- Ложноотрицательный результат

- Альтернативы пробе Манту

- Повторное проведение пробы Манту

- Противопоказания к проведению пробы Манту

- Можно ли отказаться от Манту?

- Заключение

- Диагностика туберкулеза: Манту и ее альтернативы

- Проба Манту

- «Диаскинтест»

- Альтернативные методы диагностики

Проба Манту детям

Проба Манту знакома многим из детства. В течение десятилетий использования этот метод диагностики туберкулеза оброс большим количеством мифов. Самый популярный из них – пробу якобы нельзя мочить водой. Однако далеко не все даже во взрослом возрасте знают, зачем нужен этот тест, какие результаты он предоставляет, как правильно их трактовать, а также с какими социальными обстоятельствами он может быть связан

Что это такое?

Проба Манту или туберкулиновая проба — это специфический метод диагностики, позволяющий выявить факт инфицирования бактериями-возбудителями туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, палочка Коха).

Суть этого теста заключается во внутрикожном введении раствора туберкулина. При этом организм, который до этого сталкивался с бактериями туберкулеза, отвечает на пробу Манту выраженной аллергической реакцией — образованием зоны инфильтрации, уплотнением кожи (индурацией).

Непосредственно туберкулин представляет собой комбинацию экстрактов, полученных из микобактерий M. tuberculosis, M. bovis и M. avium. По сути, это антигены, на которые реагируют антитела человеческого организма.

Для чего делают пробу Манту?

Туберкулиновая проба применяется как средство массового обследования населения детей в возрасте от 122 месяцев до 18 лет на туберкулез. Тест легко и дешево проводить, а результаты просто интерпретировать. У детей проба Манту может применяться при наличии симптомов, указывающих на туберкулезную инфекцию.

Данный диагностический тест показывает только наличие антител к микобактериям, то есть факт предварительного контакта или инфицирования. Он не дает возможности оценить активность туберкулезного процесса в организме или степень защиты от заболевания, полученную после введения противотуберкулезной вакцины (БЦЖ).

Техника проведения пробы Манту

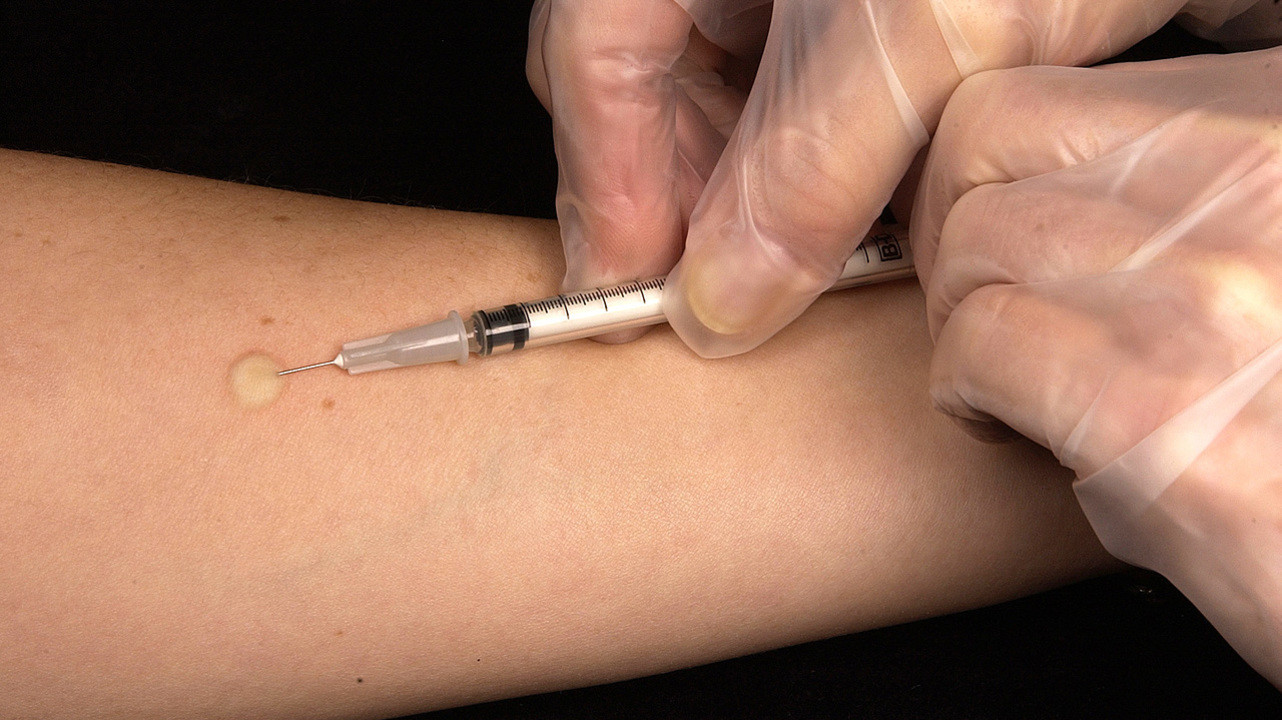

Проба Манту выполняется путем введения 2 единиц туберкулина (ТЕ) в кожу на внутренней поверхности предплечья. Инъекция проводится специальным туберкулиновым шприцем в положении иглы срезом вверх.

Туберкулиновая проба — это внутрикожная инъекция. При правильном выполнении она должна вызвать образование бледного возвышения кожи (волдырь) от 6 до 10 мм в диаметре сразу после процедуры.

При этом, поскольку туберкулин вводится непосредственно в кожу, пробу Манту можно подвергать контакту с водой — она не способна проникать внутрь кожных покровов и взаимодействовать с туберкулином. Действительно важным ограничением является минимизация механического воздействия, которое может повлиять на размер области индурации. Иными словами, место пробы не следует чесать и даже трогать лишний раз.

Результаты пробы

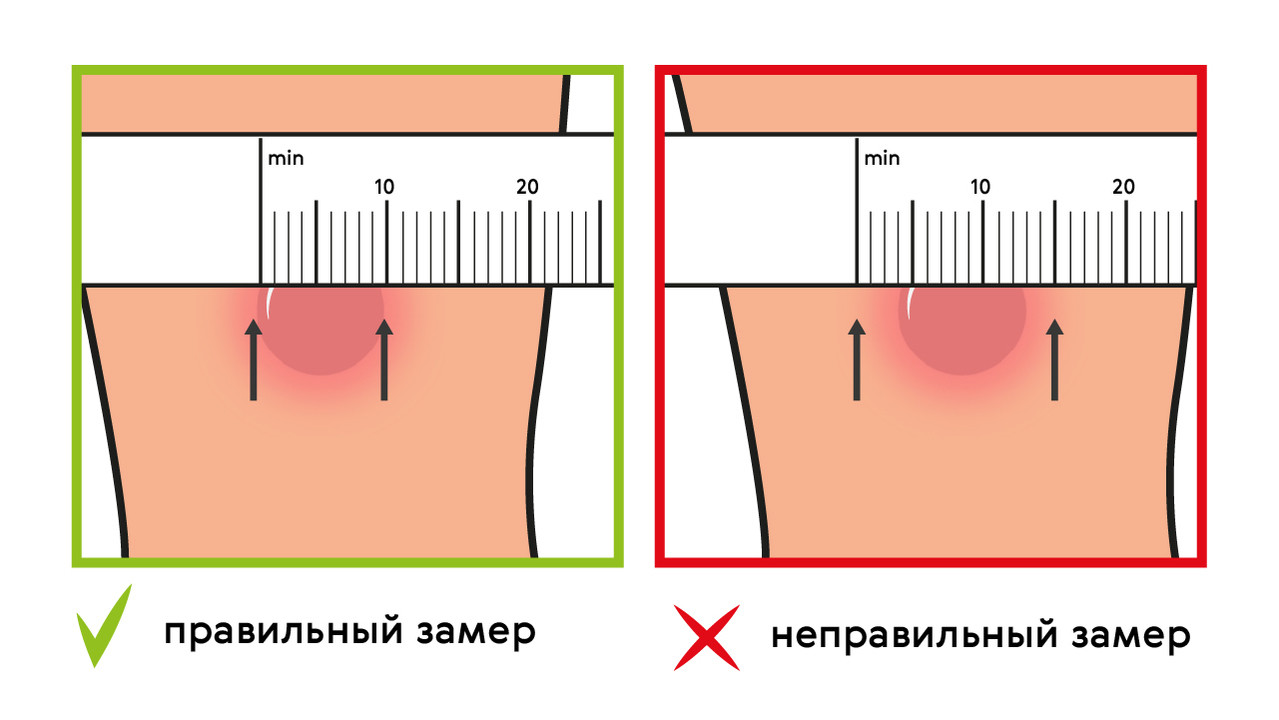

Реакцию пробы Манту оценивают через 48–72 часа после инъекции. Критерием теста является диаметр появившегося кожного уплотнения. При этом эритема (зона покраснения кожи) не учитывается. Диаметр уплотненной области следует измерять поперек предплечья, перпендикулярно к оси руки (рис. 1).

Реакция на пробу Манту, в зависимости от диаметра индурации, бывает:

- Отрицательной — 0-1 мм или полное отсутствие реакции.

- Сомнительной — 2-4 мм или наличие гиперемии любого размера без индурации.

- Положительной — более 5 мм.

Положительные реакции разделяют на подвиды:

- слабо положительные — 5-9 мм;

- средней интенсивности — 10-14 мм;

- выраженные — 15-16 мм;

- гиперергические (чрезмерно выраженные) — более 17 мм у детей и 21 мм у взрослых.

Также на гиперергическую реакцию, независимо от размеров кожной индурации, указывает образование нагноений и участков некроза, поражение рядом расположенных лимфатических сосудов, узлов и т.д.

Индурация до 5 мм также может свидетельствовать об инфицировании микобактериями туберкулеза в следующих случаях:

- Недавний контакт с больным туберкулезом.

- Ранее полученные результаты рентгенографии грудной клетки, указывающие на перенесенный туберкулез.

- Перенесенная операция по поводу трансплантации органов.

- ВИЧ-инфекция и СПИД, другие иммунодефицитные состояния, например, длительная терапия кортикостероидами.

Недостатки пробы Манту

Считается, что после получения вакцины БЦЖ проба Манту теряет свое диагностическое значение, поскольку она может указывать не только на вероятное инфицирование микобактериями, но и на сенсибилизацию от прививки. При этом большая часть детей имеет спорные, нечеткие результаты теста.

Одним из важнейших недостатков пробы Манту является высокий риск получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Также немаловажную роль имеет человеческий фактор при измерении реакции на тест.

Ложноположительный результат

У некоторых людей отмечается положительный результат на пробу Манту, даже если они не инфицированы M. tuberculosis. При этом индурация, как правило, не имеет четких границ, ее диаметр 5-7 мм и исчезает она спустя 1,5-2 недели, а не 5-7 дней, как положено.

Причины этих ложноположительных реакций могут включать:

- Недавнее введение прививки БЦЖ. Для получения правдивых данных проба должна проводиться не ранее, чем через 12 месяцев после вакцинации.

- Заражение микобактериями, отличными от M. tuberculosis.

- Неправильное измерение или интерпретация реакции.

Ложноотрицательный результат

Встречаются ситуации, когда тест Манту показывает отрицательный результат у инфицированных M. tuberculosis пациентов. Причиной ложноотрицательной реакции может стать:

- Перенесенная в течение последних 8-10 недель туберкулезная инфекция.

- Возраст младше 6 месяцев.

- Недавно проведенная вакцинация против кори, оспы.

- Неправильное измерение или интерпретация реакции.

Альтернативы пробе Манту

При подозрении на ложноположительный или ложноотрицательный результат пробы Манту и в некоторых других случаях может возникнуть необходимость использования альтернативных методов ранней диагностики туберкулеза. Наиболее распространенными вариантами являются:

- Диаскинтест. Как и проба Манту, представляет собой внутрикожный тест, при котором происходит реакция исключительно на антигены M. tuberculosis. Менее распространенные возбудители туберкулеза и условно-патогенные микобактерии не вызывают образование индурации.

- T-SPOT. Основывается на выявлении в венозной крови специфических иммунных клеток (Т-лимфоцитов), синтезирующихся в ответ на инфицирование M. tuberculosis.

- Квантиферон (QuantiFERON-TB Gold). По принципу проведения схож с T-SPOT, но в ходе теста оценивается не количество Т-лимфоцитов, а уровень гамма-интерферонов.

Повторное проведение пробы Манту

Как правило, повторное введение туберкулина не связано с какими-либо рисками для здоровья. Например, если человек не является на повторный осмотр в сроки от 48 до 72 часов для оценки результатов туберкулиновой кожной пробы, рекомендуется как можно раньше провести второй тест. Противопоказаний к повторению пробы Манту нет, за исключением случаев, когда предыдущая проба была связана с тяжелой аллергической реакцией.

Туберкулинодиагностика, как правило, проводиться ежегодно, а ее результаты сравниваются с предыдущими. Иногда это заражение M. tuberculosis с момента последней постановки пробы.

Критерии, по которым ребенка могут направить на консультацию в противотуберкулезный диспансер после проведения пробы Манту, включают «виража»:

- впервые выявленную положительную реакцию (папула 5 мм и более) на пробу, не связанную с предыдущей иммунизацией против туберкулеза;

- длительно сохраняющуюся (4 года) реакцию с инфильтратом 12 мм и более;

- нарастание чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более;

- увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;

- гиперреакцию на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более);

- везикулонекротическую реакцию и лимфангит.

Также стоит упомянуть о «Бустер-эффекте» — значительном увеличении получаемой реакции при частой (более чем раз в 2 недели) постановке пробы. Считается, что такой эффект обусловлен увеличением чувствительности Т-лимфоцитов к туберкулину. В то же время иммунитет у лиц, инфицированных M. tuberculosis продолжительное время, перестает реагировать на туберкулин, из-за чего может отмечаться ложноотрицательный результат.

Противопоказания к проведению пробы Манту

В некоторых ситуациях проба Манту должна быть отсрочена или не может проводиться вовсе, в связи с чем заменяется альтернативными методами диагностики. К возможным причинам невозможности постановки теста относятся:

- Активная инфекция в организме.

- Обострение хронических патологий.

- Наличие кожных высыпаний или заболеваний кожи.

- Бронхиальная астма, аллергические заболевания.

- Карантин в учебном учреждении ребенка.

- Получение прививок в течение последнего месяца.

Можно ли отказаться от Манту?

Проба Манту является добровольной диагностической процедурой, которая может проводиться ребенку только с согласия родителей. Также от нее можно отказаться, ссылаясь ст. 20 Закона об основах охраны здоровья граждан.

Часто проба требуется в школах и детских садах перед допуском детей к посещению занятий. Если по медицинским показаниям или личностным убеждениям родителей ребенку не проводиться туберкулинодиагностика, в учебное заведение должно быть предоставлено заключение врача о том, что ребенок здоров.

Об этом говорится в п. 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. № 60.

Заключение

Проба Манту — это широко используемый метод ранней диагностики туберкулеза. Благодаря своей простоте и удобству в использовании, он стал классическим в России и проводится повсеместно для выявления туберкулеза у детей. Его результаты, как правило, напрямую не указывают на наличие заболевания. Чаще всего они являются своеобразным «маркером», который отображает необходимость в проведении дополнительной диагностики.

Источник

Диагностика туберкулеза: Манту и ее альтернативы

Поделиться:

Туберкулез — одно из самых опасных заболеваний в мире: кроме того, что оно весьма заразно, его возбудитель — палочка Коха, или микобактерия туберкулеза (МБТ), — самый устойчивый микроорганизм из всех существующих в природе. Бактерия стремительно приобретает резистентность и к факторам внешней среды, и к лекарственным препаратам.

Для России диагностика туберкулеза особенно актуальна. Наша страна стоит на «почетном» 3-м месте по заболеваемости устойчивым туберкулезом (после Индии и Китая). Отдельная проблема связана с ВИЧ. Примерно в 70 % случаев больные с ВИЧ-инфекцией умирают от туберкулеза, а количество зараженных ВИЧ в РФ, увы, растет.

Все это приводит нас (как население страны) к необходимости своевременной диагностики туберкулеза. Особое внимание уделяется детям, поскольку очень важно «поймать» момент первичного инфицирования ребенка (а в России рано или поздно инфицируются абсолютно все), чтобы потом наблюдать за динамикой поведения бактерий в организме.

Для диагностики используются различные методы: прежде всего это туберкулиновые пробы (Манту и «Диаскинтест»), затем анализ крови (квантифероновый тест, Т-спот), ну и, конечно, рентген и флюорография.

Проба Манту

Всем детям делают туберкулиновые пробы — в частности, реакцию Манту, или просто «пуговку». Ставят ее с 12 месяцев до 7 лет включительно 1 раз в год или с 6 месяцев до 7 лет 2 раза в год, если ребенок не привит вакциной БЦЖ вследствие каких-либо причин. Дети, не вакцинированные БЦЖ, входят в группу риска по заболеванию туберкулезом и должны быть обследованы у фтизиатра чаще. Зачем это делается, да еще и так часто?

Читайте также:

История борьбы с туберкулезом

Сперва разберемся, для чего вообще нужна эта проба. Это, кстати, не прививка! Она не создает иммунитет. Основная ее задача — выявление первичного инфицирования. Так называют процесс первой встречи МБТ и нашего организма.

Дело в том, что БЦЖ тоже не дает иммунитета на всю жизнь, она только помогает справиться с инфекцией, не давая ей перейти в полноценное заболевание. А вот чтобы появился иммунитет, нужно, чтобы человек все же «познакомился» с настоящей бактерией.

Момент этого знакомства очень важен. Первая встреча, первое попадание МБТ в организм ребенка — это риск развития того самого полноценного заболевания, который сохраняется в течение года-двух. Потом МБТ, как правило, переходит в неактивную форму, «успокаивается» и выполняет уже защитную функцию, поддерживая противотуберкулезный иммунитет в течение всей жизни. Чтобы не пропустить момент инфицирования, делается проба Манту — с ее помощью фтизиатры оценивают, как меняется иммунный ответ организма.

Если реакции нет вообще никакой — ни покраснения, ни припухлости, — значит, организм не знаком с МБТ, иммунитета против туберкулеза у него нет, иммунная система не натренирована «спящими» бактериями. Например, так происходит, если ребенок не вакцинирован БЦЖ или если прививка уже потеряла свою силу, а первичное инфицирование еще не произошло. Во втором случае рекомендуют пройти ревакцинацию, в первом, если ребенка по каким-то причинам не прививают, — продолжают контроль (раз в полгода, чтобы уж точно не пропустить болезнь).

Если реакция есть, для ее оценки врачи сопоставляют множество факторов. Важны цвет и форма инфильтрата — места, куда вводили туберкулин: интенсивная окраска, пигментация, четкая форма и величина самой «пуговки» могут свидетельствовать о заражении. Учитываются также даты прививок БЦЖ (иммунитет особенно силен через 2–3 года после них), размеры следа, оставшегося после этих прививок, а также изменения реакции по сравнению с прошлыми годами. На дополнительные обследования обязательно направят ребенка, у которого:

- реакция впервые стала положительной без БЦЖ;

- организм отреагировал на пробу намного сильнее, чем обычно (диаметр стал на 6 и более мм больше);

- организм стабильно реагирует одинаково — размером инфильтрата от 12 мм;

- папула больше 17 мм.

Все это может быть признаком начала развития живой активной инфекции, которую особенно важно не пропустить в детском возрасте. Стабильная же «нормальная» положительная реакция означает, что все в порядке — бактерии в организме есть, они спят, иммунитет на страже. Тут возникает следующий вопрос: а вдруг они проснутся или к ним «в гости придут друзья» того же вида, да так, что иммунитет с ними не справится?

«Диаскинтест»

Для контроля подобных ситуаций и нужен «Диаскинтест». Его отличие от Манту состоит в том, что он как раз-таки выявляет туберкулез в активной стадии. Если с Манту важна динамика, то реакция на «Диаскинтест» (покраснение или папула любого размера) является грозным знамением и требует немедленного обследования на туберкулез.

Положительный «Диаскинтест» свидетельствует о наличии активного туберкулеза, а у инфицированных и вакцинированных лиц реакция на «Диаскинтест» отрицательная. Например, если мы поставим детям в возрасте 7–15 лет на одной руке пробу Манту, а на другой — «Диаскинтест», то проба Манту будет у большинства положительной (что говорит о наличии инфицирования МБТ), а «Диаскинтест» — отрицательным (значит, нет активного туберкулеза).

Почему бы не ставить «Диаскинтест» и детям до 7 лет, полностью заменив им пробу Манту? Это не так информативно, ведь отрицательная реакция на «Диаскинтест» говорит только об отсутствии активного туберкулеза, а инфицирован ребенок МБТ или нет, когда произошло инфицирование, нужна ли ему ревакцинация БЦЖ — на эти вопросы «Диаскинтест» ответы дать не может.

Альтернативные методы диагностики

Зачем нужны Манту и «Диаскинтест», мы разобрались, но существуют и другие способы выявления туберкулеза. Они обычно используются в тех случаях, когда родители по тем или иным причинам против кожных проб, к тому же, например, у Манту есть противопоказания — например, эпилепсия (отвод от пробы на всю жизнь), кожные болезни или заболевания в острой стадии. В таких случаях можно применить квантифероновый тест/Т-спот или рентген/флюорографию.

Отметим здесь, что, хотя де-юре можно обойтись и вообще без проверки на туберкулез, де-факто вам этого сделать никто не даст, увы, если ребенок посещает школу или садик. Почему? Если родители отказываются от всех методов обследования, то фтизиатр выдает справку о том, что сделать заключение о состоянии ребенка не представляется возможным. Статус ребенка не ясен! В этом случае вопрос о допуске ребенка в детсад или школу решает администрация, т. е. директор школы или заведующая детским садом, и далеко не всегда вопрос решается положительно.

Директор руководит образовательной организацией и должен обеспечить безопасность всех детей, находящихся на обучении. Не допускается наряду со здоровыми обследованными детьми пребывание необследованных. Отсюда получается, что либо ребенка проверяют на туберкулез, либо переводят на домашнее обучение. Рисковать никто не будет.

Но вернемся к альтернативным методам выявления туберкулеза. Предположим, родители отказались-таки от кожных проб по своим причинам, медицинским или личным. В таком случае вариантов действий у них два. Первый — это отправить ребенка на рентген (флюорографию, кстати, делают только с 15 лет), чтобы убедиться в отсутствии активного туберкулеза. При этом ребенок получает дозу облучения, хоть и небольшую.

Второй вариант — это сделать анализ крови на специальные антитела: квантифероновый тест или Т-спот (правильное название: T-SPOT.TB). Суть анализа — поиск гамма-интерферонов, выделяемых иммунными клетками в ответ на активность микобактерий. Точность определения при этом очень высокая. Но такие тесты не относятся к основным методам обследования на туберкулез, не входят в ОМС, их стоимость достаточно велика и они не всегда доступны, особенно в небольших городах и селах.

При текущей распространенности туберкулеза в России проверка всего населения, особенно детей, на наличие заболевания в активной или спящей форме действительно необходима. Выбор же, как именно проверять — анализ ли крови, облучение или просто кожная проба, — всегда остается за пациентом или его родителями.

Источник

Читайте также:

Читайте также: