Апикомплексы (споровики)

Споровики (апикомлексы) — тип паразитических простейших, произошедших, вероятно, от жгутиконосцев. Наиболее известные представители: малярийный плазмодий, токсоплазма, криптоспоридии.

Малярийный плазмодий

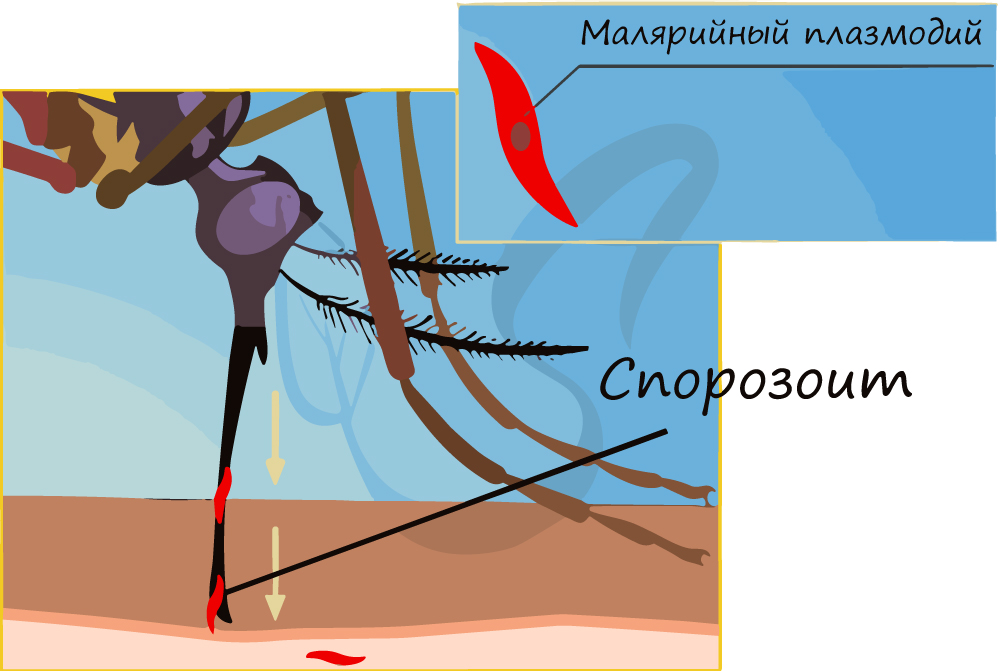

Малярийный плазмодий вызывает тяжелое заболевание — малярию. Призываю вас строго разграничить два понятия. Есть «возбудитель» заболевания — малярийный плазмодий, а есть «переносчик» — малярийный комар.

Существует еще два важных понятия: промежуточной и основной хозяин. Промежуточный хозяин, в организме которого происходит бесполое размножение, для малярийного плазмодия — человек, млекопитающие. Основной хозяин, в организме которого осуществляется половое размножение — комар рода Anopheles.

Только малярийный комар (комар рода Anopheles) может переносить малярийного плазмодия, но имейте в виду, что не все комары рода Anopheles инфицированы малярийным плазмодием — есть и здоровые особи, поэтому укус комара рода Anopheles не всегда приводит к заболеванию малярией.

Жизненный цикл малярийного плазмодия довольно сложный, есть несколько новых понятий, с которыми вам предстоит познакомиться. Я же постараюсь сделать материал интересным, а от вас потребуется то, что важнее знаний — воображение.

Жизненный цикл малярийного плазмодия

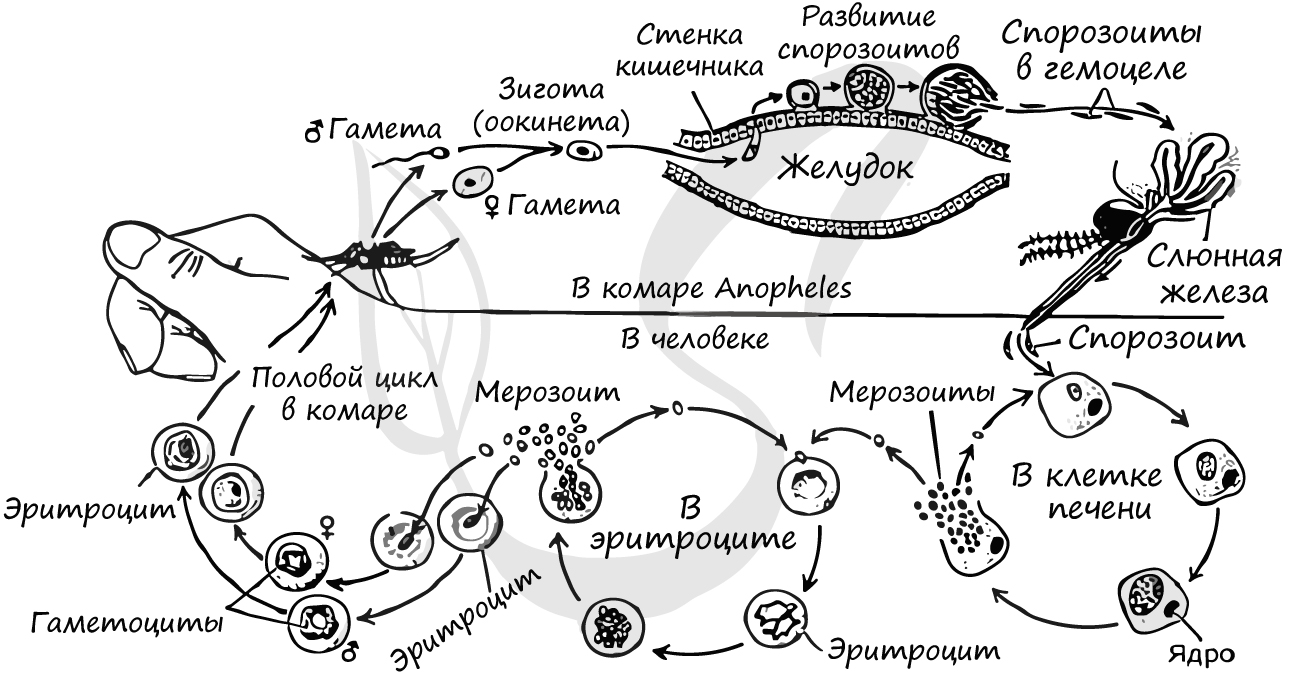

Цикл состоит из 3 стадий: шизогония, гаметогония, спорогония. Начнем со спорогонии, стадии, которая протекает в организме комара перед тем, как он укусит человека.

- Спорогония — половой цикл

Спорогония малярийного плазмодия происходит в самке малярийного комара. Мерозоиты (в дальнейшем будет понятно, откуда взялась эта жизненная форма), попав в желудок комара, перевариваются, а гаметоциты трансформируются в гаметы. Гаметы сливаются друг с другом, образуется зигота, из которой через несколько часов появляется клетка веретеновидной формы — оокинента.

Оокинета внедряется в толщу кишечной стенки комара, делится мейозом на четыре споры. Каждая спора покрываются капсулой, образуется ооциста. Ооциста растет и делится митозом на несколько тысяч спорозоитов. Такое активное деление разрывает ооцисту (на этом этапе ее называют — спороциста), после чего спорозоиты выходят в полость тела и собираются в слюнных железах комара.

Теперь совершенно очевидно, что с укусом комара в кровь человека, млекопитающего попадает именно спорозоит. Перемещаясь по кровяному руслу, спорозоиты достигают печени и проникают в ее клетки где начинается следующая стадия — множественного деления (шизогония). Митоз происходит без деления цитоплазмы, поэтому количество ядер в шизонте растет — созревают молодые шизонты.

Когда число ядер достигает передела, происходит деление цитоплазмы вокруг ядер и обособление клеток (соответственно числу ядер). В результате в клетках печени происходит катастрофа: сами клетки разрушаются, а из них выходят тысячи новых подвижных форм — мерозоитов. Мерозоиты внедряются в эритроциты (красные клетки крови), где вновь начинается шизогония — образуются тысячи шизонтов, которые в итоге разрывают эритроциты (красные клетки крови).

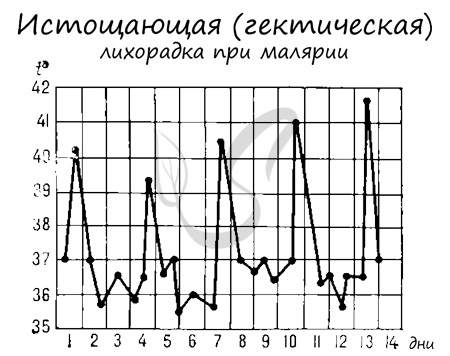

Мы с вами только что обсудили две шизогонии: тканевую — в клетках печени, и эритроцитарную — в эритроцитах (красных кровяных клетках). Замечу, что эритроцитарная шизогония может протекать несколько раз, причем происходит это одномоментно: раз в 48 часов, 72 часа (в зависимости от вида малярийного плазмодия). У человека такой одномоментный выход мерозоитов в кровеносное русло и гема — остатка от разрушенных эритроцитов, сопровождается подъемом температуры до 40°C-41°C.

Затем происходит резкий спад температуры — такая лихорадка носит название истощающая, и нередко заканчивается летальным исходом. Примечательно, что в Средние века, когда не знали, как лечить сифилис, было замечено излечение от сифилиса после перенесенной малярии. Теперь известно, что это действительно связано именно с высокими цифрами температуры, которые губительны для бледной трепонемы (возбудителя сифилиса).

Задача любого живого организма — размножаться. Без размножения никогда бы не фиксировались новые случаи заболевания малярией, давайте разберемся, как оно происходит.

После множества повторяющихся эритроцитарных шизогоний часть мерозоитов приобретает способность переходить в новую форму — гаметоциты. Во время укуса комара из кровеносного русла им засасывается кровь с гаметоцитами, которые попадают в желудок вместе с мерозоитами. Цикл замыкается.

Попробуйте самостоятельно рассказать о жизненном цикле малярийного плазмодия, ориентируясь на схему ниже 😉

Токсоплазма

Токсоплазма — простейшее класса споровиков, внутриклеточный паразит. Основные хозяева токсоплазм — семейство кошачьих (в их организме у токсоплазмы идет половое размножение). Промежуточным хозяином (организм, в котором происходит бесполое размножение) являются человек и другие теплокровные.

Заражение токсоплазмой происходит множеством путей — через немытые овощи, непрожаренное мясо, от матери к плоду во время беременности. В кишечнике паразиты попадают в макрофаги, после чего через кровь распространяются по всему телу.

Токсоплазмоз протекает достаточно легко, однако у лиц с иммунодефицитом и беременных женщин последствия могут быть фатальными (у беременных плод может погибнуть).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Малярийный плазмодий размножается способ

Малярия – это инфекционное заболевание, которое вызывает повторяющиеся приступы озноба и лихорадки. Возбудителем малярии является плазмодий – паразит, передающийся с укусами комаров – носителей инфекции. Каждый год от малярии умирает примерно один миллион людей по всему миру, но наиболее распространена она в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Вакцины для предотвращения малярии не существует, однако при приеме профилактических средств риск заболеть снижается.

Успешность лечения зависит от вида плазмодия, состояния больного и других факторов.

Болотная лихорадка, перемежающаяся лихорадка, пароксизмальная малярия.

Malaria, Jungle fever, Marsh fever.

Для малярии характерно периодическое повторение приступов (каждые 48-72 часа, в зависимости от вида возбудителя). Приступ длится примерно 1-2 часа и сопровождается следующими симптомами:

- озноб – от умеренного до тяжелого,

- высокая температура тела (до 39-41 °С),

- кашель,

- обильное потоотделение (появляется в конце приступа и сопровождается снижением температуры до нормальной или ниже нормы).

Кроме того, могут появляться другие симптомы:

- головная боль,

- тошнота, рвота, понос,

- усталость, быстрая утомляемость,

- потеря аппетита,

- боль в мышцах,

- желтуха.

Как правило, малярия проявляется в течение нескольких недель после укуса зараженного комара. Однако некоторые паразиты могут находиться в организме несколько месяцев или лет, не вызывая никаких симптомов.

Общая информация о заболевании

Малярия – это инфекционное заболевание, которое вызывает повторяющиеся приступы озноба и лихорадки. Возбудителем являются четыре вида паразитов, передающихся с укусами комаров – носителей инфекции. Реже малярия распространяется через переливание крови или от матери к плоду. Чаще всего она встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Жизненный цикл малярийного паразита начинается, когда самка комара вида анофелес, питаясь кровью больного малярией, проглатывает паразитов. В процессе полового развития в организме комара из них развиваются спорозоиты (одна из жизненных форм паразита), располагающиеся в слюнных железах насекомого.

При укусе комар вводит слюну со спорозоитами в организм человека, где они размножаются бесполым путем в клетках печени. После периода созревания, длящегося от нескольких суток до нескольких месяцев, паразиты высвобождаются из клеток печени и проникают в эритроциты (красные кровяные тельца), что является началом активной фазы болезни. В эритроцитах происходит дальнейшее бесполое размножение паразитов; при разрыве оболочки эритроцита (каждые 48-72 часа) плазмодии оказываются в плазме крови, что обуславливает возникновение лихорадки и озноба. Затем они проникают в непораженные эритроциты и цикл повторяется. Промежуточные формы плазмодий способны сохраняться в организме (в печени) до нескольких лет, вызывая повторное развитие заболевания даже после курса лечения.

Малярия может привести к смерти, чаще всего от нее умирают дети в возрасте до 5 лет. Обычно летальный исход связан с осложнениями заболевания:

- церебральная малярия – зараженные эритроциты могут закупоривать мелкие кровеносные сосуды мозга, вызывая его отек или повреждение;

- дыхательная недостаточность из-за накопления в легких жидкости;

- повреждение органов – печеночная или почечная недостаточность, повреждение селезенки;

- тяжелая анемия как следствие уменьшения количества нормально функционирующих эритроцитов;

- низкий уровень сахара в крови (может быть спровоцирован как малярией, так и ее лечением).

Кто в группе риска?

Чаще всего малярией болеют люди, живущие в странах с тропическим и субтропическим климатом (африканские государства к югу от пустыни Сахары, индийский субконтинент, Соломоновы острова, Папуа-Новая Гвинея и Гаити), или гости этих стран.

Более тяжелому течению малярии подвержены:

- дети до 5 лет,

- туристы из регионов, где не распространено данное заболевание, посетившие субтропические или тропические страны,

- беременные и их еще не рождённые дети,

- бедные слои населения, не имеющие доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Заподозрить заболевание позволяют периодические приступы лихорадки, особенно если пациент находился в очагах малярии за последние два года. Для подтверждения диагноза необходимо обнаружить паразита в мазках крови.

Лабораторные методы исследования

- Микроскопия мазка крови. Этот анализ до сих пор остается ведущим методом диагностики малярии. Он достаточно простой и недорогой, однако относительно трудоемкий. Кровь для приготовления мазка необходимо брать у пациента во время приступа лихорадки – это повышает вероятность обнаружения малярийных плазмодиев. После изготовления мазка и его окраски по специальной технологии можно обнаружить самих возбудителей заболевания или характерные изменения эритроцитов. В частности, при малярии в эритроцитах определяются пятна, обусловленные включениями плазмодиев. По результатам исследования мазка крови судят о наличии инфекции, а также определяют вид паразита и стадию заболевания.

- Определение антител к возбудителю малярии – молекул, вырабатываемых иммунной системой в ответ на попадание в организм малярийного плазмодия. Отрицательный результат анализа позволяет исключить диагноз «малярия».

- Определение белков возбудителя. Современный анализ, с помощью которого можно выявить в крови молекулы, входящие в состав малярийного плазмодия. Это быстрый, недорогой метод диагностики, обладающий высокой достоверностью в отношении малярийной инфекции.

- Определение генетического материала малярийного плазмодия методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Позволяет определить даже незначительное число возбудителей заболевания в крови. В силу высокой стоимости исследование широко не распространено.

- Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ).

- Гемоглобин и эритроциты. Так как при приступах малярии происходит разрушение эритроцитов (гемолиз), их уровень в крови, а также уровень содержащегося в них гемоглобина может быть снижен, свидетельствуя о развитии анемии.

- Тромбоциты. Снижение уровня тромбоцитов является характерным признаком малярии и наблюдается примерно у 70 % больных.

- Лимфоциты. При малярии в крови могут определяться измененные (атипичные)лимфоциты (белые кровяные тельца).

- Ретикулоциты – это созревающие эритроциты. Так как при приступах малярии зрелые эритроциты разрушаются, выработка ретикулоцитов возрастает.

- Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – фермент, который содержится во многих органах и тканях человека, в том числе в эритроцитах. Повышение ЛДГ является характерным признаком малярии.

- Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ). Повышение уровня печеночных ферментов АЛТ и АСТ будет указывать на повреждение печени, вызванное малярией.

- Общий билирубин. Билирубин – конечный продукт распада гемоглобина. При усиленном разрушении эритроцитов его уровень повышается.

Другие методы исследования

- Компьютерная томография головного мозга. При признаках поражения центральной нервной системы может потребоваться выполнение компьютерной томографии головного мозга, которая позволяет выявить отек головного мозга и кровотечение в его оболочке.

Лечение малярии предполагает прием специальных противомалярийных препаратов, а также устранение осложнений заболевания.

Отмечается устойчивость некоторых видов малярии к лекарствам. Вакцины, позволяющей полностью избавить пациента от этого заболевания, не существует, хотя ее поиски активно ведутся.

- Применение противомалярийных препаратов при путешествиях в регионы с высоким уровнем заболеваемости малярией.

- Предотвращение заражения через укус. Избежать укусов комаров можно с помощью:

- обработки стен дома специальными спреями,

- использования москитной сетки, пропитанной препаратами против комаров,

- ношения одежды, закрывающей тело, опрыскивания одежды противомоскитными спреями.

Рекомендуемые анализы

- Общий анализ крови

- Лактатдегидрогеназа

- Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

- Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

- Общий билирубин

Источник

Малярия: симптомы, диагностика, лечение, профилактика

Малярия относится к числу самых распространенных инфекций по всему миру. Особо восприимчивы к заболеванию дети до 5 лет и беременные женщины [1]. Заражение происходит через укус комара, который выполняет роль переносчика возбудителя – малярийных плазмодий. Наиболее опасной считается тропическая малярия, вызываемая паразитом Plasmodium falciparum.

Для заболевания характерны периодическое повышение температуры, увеличение печени и селезенки, снижение уровня гемоглобина. Первые симптомы обычно выражены слабо, поэтому инфекция чаще всего диагностируется на поздней стадии, когда уже развилось тяжелое поражение. В связи с этим борьба с малярией основана на своевременном выявлении и эффективном лечении инфекции. Для профилактики применяют инсектициды для уничтожения переносчиков и вакцины против возбудителей.

Как происходит заражение

Ученым, изучающим малярию, не сразу удалось выяснить, что это за болезнь, и как происходит инфицирование.

Возбудитель малярии – это простейшие рода Plasmodium, представители которого паразитируют в организме людей, вызывая различные виды заболевания:

- трехдневная малярия (Plasmodium vivax);

- малярия овале (Plasmodium ovale);

- четырехдневная малярия (Plasmodium malaria);

- тропическая малярия (Plasmodium falciparum).

Паразиты попадают в кровь здорового человека при укусе самок комаров вида Anopheles. Комары – всего лишь переносчики. Кусая зараженного человека, насекомые поглощают половозрелые клетки паразита, которые в организме комара за 1-2 недели размножаются и продуцируют инфекционные спорозоиты. Эти клетки перемещаются к слюнным железам комара и при последующем укусе переносятся в здоровый организм. Затем спорозоиты с током крови попадают в печень, созревают до половозрелой стадии и после разрушения клетки печени попадают в кровь, проникая в эритроциты. Этот цикл обуславливает характерные клинические признаки заболевания.

При тропической малярии, которую вызывает Plasmodium falciparum, зараженные эритроциты прилипают к внутренней оболочке кровеносных сосудов (эндотелию), что вызывает их закупорку и ишемию – нарушение работы или тяжелое повреждение тканей и органов из-за местного снижения кровообращения. Больше всего страдают головной мозг, легкие, почки и желудочно-кишечный тракт.

Симптомы малярии

Признаки проявляются в основном через 10-14 дней после заражения. В условиях умеренного климата или при сильном иммунитете латентный период (без клинического проявления) занимает от одного до трех месяцев.

Малярия может начинаться с общего недомогания – лихорадки, озноба, головной боли. Эти симптомы могут длиться несколько месяцев. По мере прогрессирования заболевания появляются боли в суставах, кровь в моче, желтуха, признаки ишемии (судороги, кома, кровоизлияния в глаза) и нарушения работы внутренних органов (почечная и печеночная недостаточность, нефрит, нефроз, увеличение печени и селезенки).

У детей наблюдаются одышка, бледность или синюшность кожи, возбуждение на фоне сниженной физической активности, бессонница или частые пробуждения, судороги.

Заражение плода приводит к самопроизвольному аборту, мертворождению, рождению детей со сниженным весом или с врожденной инфекцией.

Диагностика малярии

Главная задача при сборе анамнеза и первичном осмотре пациента – распознать признаки инфекции, установить риск заражения и его источник.

Проводят комплекс лабораторных исследований:

- общий анализ крови, в частности гематокрит (процент содержания эритроцитов в крови) и лейкоцитарная формула (позволяет установить наличие острой или хронической инфекции);

- световая микроскопия крови: толстый мазок для выявления плазмодий в эритроцитах и тонкий мазок для определения вида паразита;

- иммунологический анализ (экспресс-тест): работает по принципу выявления в крови особых белков – малярийных антигенов;

- серологический анализ выявляет антинуклеарные антитела к паразиту, что позволяет установить не только текущую, но и перенесенную инфекцию;

- метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) применяется, если предыдущие анализы на малярию не подтвердили диагноз. Точность выявления инфекции с помощью ПЦР составляет 95%.

Стоит отметить, что при первых признаках заражения выявить паразитов в крови сложно, поэтому микроскопию следует проводить через несколько дней.

Лечение малярии

При подозрении на малярийную инфекцию терапию можно начать без подтверждения диагноза, если пациент проживает на территории с высоким риском заражения или вернулся из поездки в такую страну, а также в случае невозможности провести лабораторные исследования.

После подтверждения диагноза лечение направлено на прерывание жизненного цикла паразита в организме, предотвращение тяжелых осложнений у пациента и смертельного исхода. Конкретный терапевтический подход зависит от выявленного возбудителя и стадии инфекции, а также индивидуальных особенностей пациента (хронические или сопутствующие заболевания, состояние иммунитета, у женщин наличие беременности, отсутствие ответа на антималярийные препараты).

Для достижения максимального эффекта применяют комбинированную терапию. Основные лекарства от малярии включают производные артемизинина, хинин или его производное хлорхинин в сочетании с примахином. При четырехдневной малярии примахин не назначают из-за устойчивости ее возбудителя к этому препарату. Тяжелая тропическая малярия поддается лечению артесунатом, артеметером и хинином, а при их недоступности – хинидином для инъекций под контролем ЭКГ. Осложнения заболевания лечатся согласно общепринятым схемам.

Для предотвращения рецидивов и при чувствительности возбудителя пациенту после выписки назначают длительный прием примахина.

Профилактика малярии

На сегодняшний день существуют широкие возможности для путешествий, включая страны с повышенным риском заражения малярией. В поездки часто отправляются наиболее подверженные заболеванию категории людей: дети и беременные женщины. В связи с этим целесообразно обеспечить путешественникам консультацию у специалистов перед отъездом для повышения информированности населения.

Кроме того, возможен самостоятельный прием препаратов из группы аминохинолинов, если планируется путешествие в страны с высокой заболеваемостью или в соседних районах были зарегистрированы случаи инфекции. В связи с частыми случаями фальсификации антималярийных препаратов рекомендуется покупать их заранее в достаточном количестве и брать с собой в дорогу.

На месте можно использовать:

- специальные защитные сетки от комаров на окнах, дверях и вокруг кровати;

- спреи на основе инсектицидов для обработки одежды, палаток, инвентаря;

- спреи на основе антимоскитных репеллентов непосредственно на открытых участках кожи;

- ношение специальной одежды с длинными рукавами и штанинами, особенно в часы активности комаров [2].

Также местные власти проводят мероприятия по уничтожению личинок и куколок комаров возле водоемов, а также окрыленных комаров и мест их выплода.

Перспективным направлением в борьбе против инфекции считается разработка прививки от малярии. Несмотря на то, что она не исключает риск заражения, ее применение значительно снижает заболеваемость. Вакцина RTS, S (Mosquirix) считается самой эффективной на сегодняшний день, сокращая вероятность заражения тропической малярией в среднем на 50% [3].

Источник