- Магнитный контроль как один из видов неразрушающего контроля

- Сильные и слабые стороны магнитного контроля

- Основные методы магнитного контроля

- Оборудование и расходники для магнитной дефектоскопии

- Сообщество специалистов магнитного контроля

- Магнитная дефектоскопия как метод неразрушающего контроля сварных швов и соединений

- Суть и особенности магнитной дефектоскопии

- Магнитопорошковый метод контроля

- Магнитографический метод контроля

- Индукционный метод контроля

Магнитный контроль как один из видов неразрушающего контроля

Термином «магнитный контроль» (сокращённое обозначение – МК) обозначают обширную группу методов, построенных на регистрации рассеянных магнитных потоков и/или изменении параметров магнитного поля, которые возникают в предварительно намагниченном объекте там, где имеются поверхностные и подповерхностные дефекты. Размеры несплошностей могут быть минимальными, в частности, глубина – от 0,01 мм. Ширина раскрытия – от 0,001 мм.

Представленный вид НК широко эффективен для дефектоскопии оборудования и трубопроводов АЭС, сосудов и аппаратов, работающих под давлением, а также различных узлов, механизмов авиационного и железнодорожного транспорта. В том числе – осей, валов, боковых рам, дисков, подшипников. Магнитный контроль – один из немногих надёжных способов для проверки состояния и расчёта ресурса стальных канатов, которыми оснащаются грузоподъёмные краны, фуникулёры, лифты и т.д. К данному виду неразрушающего контроля прибегают, когда нужно обследовать не только сварные, но также болтовые, клёпаные, паяные и прочие типы соединений.

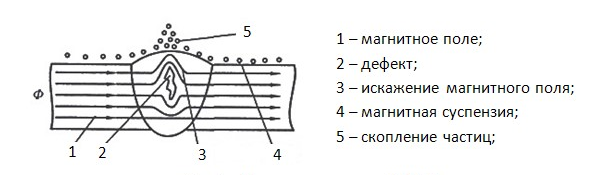

Технология магнитопорошкового метода, например, заключается в намагничивании объекта переменным, постоянным или комбинированным полем. В местах несплошностей это приводит к возникновению полей рассеяния, которые подлежат регистрации и расшифровке. После этого выполняется размагничивание.

В контексте технического освидетельствования и мониторинга качества продукции магнитный контроль позволяет решать следующие задачи:

- обнаружение нарушений сплошности поверхностного и подповерхностного типа – непроваров, трещин, закатов, флокенов, расслоений, волосовин, надрывов;

- измерение потери площади сечения стальных канатов и поиск локальных дефектов;

- определение механических свойств и микроструктуры листового, сортового, фасонного, полосового металлопроката, включая листы с немагнитными покрытиями и трубы из электротехнической, легированной, углеродистой стали. Магнитный метод контроля как одно из направлений структуроскопии регламентирован ГОСТ 30415-96;

- измерение толщины немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных основаниях. При помощи МК можно измерять гальванические и лакокрасочные покрытия, включая медь, хром, пластик, ЛКМ и иные материалы;

- проверка структурного состояния и прочностных качеств изделий и заготовок из чугуна и стали после термической обработки – закалки, отжига, нормализации, старения;

- проверка качества сварки и наплавки;

- измерение содержания легирующих элементов, сортировка изделий по маркам стали и т.д.

Сильные и слабые стороны магнитного контроля

1) высокая чувствительность даже к самым мелким поверхностным и приповерхностным несплошностям, недоступных, например, для обычного визуального и измерительного контроля. Особенно если использовать люминесцентные суспензии и УФ-светильники;

3) отсутствие больших финансовых затрат. Для ручного магнитного контроля не нужно дорогостоящей аппаратуры и расходников;

4) экологичность. Магнитные порошки и суспензии гораздо безопаснее для здоровья оператора, нежели индикаторные жидкости для капиллярного контроля. Сам рабочий процесс намного «чище», может обойтись без респираторов, менее требователен к вентиляции, спецодежде и пр. С транспортировкой, хранением и утилизацией дефектоскопических материалов намного меньше трудностей;

5) отличная адаптированность к полевым испытаниям. Важное достоинство магнитного метода контроля в том, что он позволяет сразу, на месте, выявить поверхностные несплошности. В том числе – на объектах сложной конфигурации, с большим радиусом кривизны, под открытым небом и т.д. Но и для цеховых условий МК подходит безупречно. В отличие от ПВК и рентгена, он не требует отдельного помещения и может проводиться даже в присутствии остального рабочего персонала, параллельно с другими технологическими процессами, а не в перерывах;

6) наглядность результатов. Это актуально для ручного способа (съёмка объекта фотоаппаратом с УФ-вспышкой) и особенно для автоматизированных установок (отображение сигналов на экране и формирование детальных отчётов).

Основные методы магнитного контроля

Самый распространённый – это, конечно же, магнитопорошковый. На объект наносят индикаторный порошок (чёрную либо цветную люминесцентную суспензию), затем намагничивают. На участках без дефектов направление частиц совпадает с направлением магнитных линий. Но при наличии несплошностей картина меняется: порошок скапливается вокруг трещины (поры, инородного включения и пр.). Полученные индикаторные следы осматривают и обозначают на поверхности маркером по металлу, а по завершении расшифровки – объект размагничивают.

Ещё одна разновидность магнитного контроля – магнитографический метод. Главная его особенность – запись магнитного поля на магнитную ленту для последующего считывания при помощи специального устройства. Технология была востребована преимущественно для стыковых сварных соединений, например, магистральных газопроводов. Допустимая толщина металлической стенки достигала 20–25 мм. Способ продуктивен для выявления плоскостных дефектов и мало эффективен для несплошностей сферической формы.

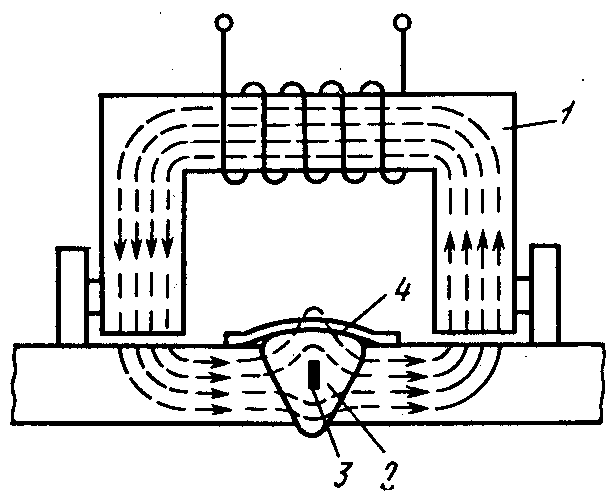

Индукционный метод магнитного контроля базируется на применении специальных катушек, создающих рассеянные магнитные потоки. Сварное соединение намагничивают, и катушку постепенно смещают вдоль его оси. В местах с несплошностями возникает индукционный ток в витках. Далее прибор считывает эти сигналы и запоминает их. Считается, что индукционный способ недостаточно чувствителен к дефектам малых размеров.

Наконец, ещё одно ответвление магнитного контроля – феррозондовый метод. Активно используется, например, в вагоноремонтных депо для диагностики надрессорных, соединительных и боковых балок, балансиров, тяговых хомутов и пр. Ключевой атрибут здесь – феррозондовый преобразователь, регистрирующий магнитные поля рассеяния. В дефектных зонах напряжённость магнитного поля резко меняется. Преобразователь фиксирует эти «скачки», преобразует градиент напряжённости в электрический сигнал и передаёт его на дефектоскоп. Феррозондовый метод реализуется при помощи феррозондового дефектоскопа способом приложенного поля или остаточной намагниченности.

Оборудование и расходники для магнитной дефектоскопии

Сообщество специалистов магнитного контроля

На форуме «Дефектоскопист.ру» зарегистрированы тысячи специалистов МК всех уровней квалификации – I, II и III. Кроме того, на нашем сайте есть преподаватели, научные сотрудники, представители фирм-поставщиков и предприятий-производителей оборудования и дефектоскопических материалов. Мы рады, что наш проект помогает коллегам обсуждать рабочие вопросы, разбираться в теории и практике, подбирать материалы, оборудование, советоваться по инструкциям и т.д.

В помощь специалистам МК в электронной библиотеке «Архиус» предусмотрен отдельный раздел с нормативной-технической документацией.

Ежедневно проект «Дефектоскопист.ру» объединяет специалистов по всей стране для обмена опытом. Чтобы присоединиться к нашему профессиональному сообществу и познать все тонкости магнитного контроля, просто зарегистрируйтесь на нашем сайте!

Источник

Магнитная дефектоскопия как метод неразрушающего контроля сварных швов и соединений

Магнитный контроль качества сварных швов относится к неразрушающим методам. Дефектоскоп проверяет готовые стыки, нахлесты. Применим ко всем видам сварных соединений. Дефектоскоп выявляет незначительные инородные включения: трещины, свищи, кусочки шлака, другие дефекты. Использование магнитных методов рассеивания полей ограничено, для магнитного контроля у металла должна быть определенная структура, способность намагничиваться. Магнитопорошковую, магнитографическую, индукционную дефектоскопию применяют только для контроля швов на ферромагнитных сплавах – углеродистых и низколегированных сталях, легированных кобальтом, цинком, марганцем.

Суть и особенности магнитной дефектоскопии

У сварных деталей ферромагнитного состава существуют внутренние молекулярные токи – электроны вращаются вокруг своей оси. Они хаотично направлены, без поля, создаваемого магнитами, взаимно компенсируются. Когда к поверхности подносят магнит, внутренние поля подстраиваются под внешние. Методы магнитной дефектоскопии регистрируют возмущения магнитного потока, они возникают в местах препятствий – пустот, на инородных включениях.

Силовые линии будут огибать зону брака в сварном шве. Меняется плотность поля.

Понятно, что несплошности, по направлению совпадающие с потоком силовых линий, выявить дефектоскопом сложно, поэтому контроль делается в нескольких направлениях, чтобы дефекты располагались перпендикулярно или под наклоном. Чем больше внутреннее препятствие, тем сильнее возмущение поля. У дефектов проницаемость в сотни раз ниже.

Принцип методов магнитной дефектоскопии заключается в намагничивании готовых соединений, глубинные изъяны в шве вытесняют силовые импульсы, создается локальное полевое рассеяние. Это изменение улавливает чувствительный дефектоскоп. Намагничивание происходит:

- за счет пропускания постоянного тока плотностью от 15 до 20 А/мм через 3-6 витков (создается электромагнитное поле);

- постоянным магнитом.

Дефектоскопы различаются по способу намагничивания и регистрации рассеяния поля. Каждый вид дефектоскопии сварочных швов стоит рассмотреть подробно.

Магнитопорошковый метод контроля

Небольшие частички намагничивающегося металла способны изменять пространственное положение под воздействием рассеяния поля. Суть магнитного метода контроля заключается в использовании ферромагнитного порошка:

- в сухом виде, он рассеивается по плоской поверхности, дает самый достоверный результат;

- в виде водной эмульсии – частички будут удерживаться под небольшим уклоном;

- маслянистой суспензии с низкой текучестью, обволакивающей контролируемый участок (для основы используют керосин, трансформаторное масло).

Под воздействием силовых линий опилки создают определенный рисунок, в области наивысшей сосредоточенности слой частичек плотный. Контроль проводится на гладких подготовленных поверхностях с выровненным шовным валиком. Допускается определенная шероховатость в пределах чувствительности применяемого дефектоскопа.

На точность контроля влияет несколько параметров:

- размер магнитящихся частичек;

- вида наносимого состава;

- способа намагничивания;

- расположение дефектов относительно силовых линий поля;

- качество подготовки зоны контроля;

- виды несплошностей.

Для сухого способа используют закись железа или измельченную железную окалину. Порошок наносят на металл, пользуясь распылителем или мелкофракционным сетчатым ситом. В момент наведения поля контролируемую область слегка обстукивают, делая частички подвижными. Один и тот же участок проверяют дважды для достоверности результатов.

При дуговой электросварке металлические детали намагничиваются сварочным током. Когда сохраняется сильное остаточное намагничивание, контроль магнитными порошками проводят без использования дефектоскопов.

Магнитопорошковым способом распознают различные дефекты шириной до 2 микрон на глубине до 2 мм:

- поверхностные трещины;

- расслоения;

- пустоты.

Контролировать можно не только сам шов, но и область термического влияния, где велика вероятность образования внутренних растрескиваний. Для работы нужно намагничивающее устройство, магнитный дефектоскоп.

- мобильные, для работы в полевых условиях – МД-4К или МД-6, работающие на постоянных магнитах, не требующие электропитания;

- стационарные – ХМД-10П, МД-5, УМДЭ-2500, характеризующиеся высокой скоростью контроля сварных соединений;

- передвижные или переносные дефектоскопы, используемые на промышленных площадках, отдаленных объектах – МД-50П, ПМД-70.

В блок намагничивания могут входить соленоиды, электромагниты, работающие от переменного тока, подключаемые к стандартной электросети. После намагничивания детали размагничиваются устройством, вмонтированным в дефектоскоп.

Магнитопорошковый контроль проводится на гладких подготовленных поверхностях с выровненным шовным валиком.

Магнитографический метод контроля

Фиксация рассеяния силовых линий создаваемого магнитного поля возможна по отпечаткам на чувствительной ленте с ферромагнитным напылением на триацетатной или лавсановой основе. Размагниченную ленту накладывают на анализируемый участок, поверхность предварительно очищают и обезжиривают. Прижатая резиновым уплотнителем пленка дефектоскопа фиксирует рассеяние поля, когда происходит намагничивание контролируемого соединения.

Магнитографический метод предусматривает плотное прилегание прибора к контролируемому участку шва, чтобы получился распознаваемый оттиск. Методика с низким порогом чувствительности, выявляет макродефекты на сварных соединениях толщиной 12–25 мм. Намагничивание происходит в соответствии с глубиной диффузного слоя, настраивается дефектоскоп по эталонным лентам, проверка проводится по тестовым образцам. Место локализации брака выявляется визуально, картинка выводится на экран-индикатор. Информация, записанная на ленту, расшифровывается считывающим устройством автоматически.

Магнитографический метод применяется в основном при риске возникновения несплошностей плоскостного вида, расположенных перпендикулярно линиям генерируемого поля. Продольные непровары, шлаковые включения обнаружить сложнее, для этого требуется опытный инспектор. Сферические пузыри, раковины определяются дефектоскопом намного реже.

Точность показаний зависит от типа ленты, плотности напыления ферромагнитных частиц, их подвижности. Магнитоленты рассчитаны на эксплуатацию в различном температурном диапазоне. Дефектоскопы оборудованы считывающими устройствами двух типов:

- импульсные (МД-9) выводят индикацию на экран электронно-лучевой трубки с разной амплитудой, частотой, по этим показателям судят о величине и залегании дефектных образований;

- телевизионные (МД-11) выводят на экран расплывчатое изображение дефекта, по ней проще определить рельеф несплошности.

Универсальными дефектоскопами считаются магнитные приборы контроля с двойной системой считывания показаний, это МДУ-2У, МГК-1, МД-10ИМ.

Точность показаний зависит от типа ленты, плотности напыления ферромагнитных частиц, их подвижности.

Индукционный метод контроля

Для индукционного магнитного контроля сварных швов на трубопровод или металлоконструкцию устанавливают электромагнит, работающий от переменного тока. Внутри металла формируется переменный магнитный поток, создающий переменные вихревые токи. Они рассеиваются неравномерно, если есть брак диффузного слоя. Искажение рассеяния исследуется искателем. Это небольшая индукционная катушка, оснащенная железным сердечником, встроенная в экранирующий корпус из меди или алюминия. По сути – это тот же гальванометр, соединенный с сигнальным индикатором.

Индукционный магнитный контроль используется для выявления внутренних видов брака, а наружные дефекты фиксирует хуже. Технология процесса поиска несплошностей заключается в перемещении индукционной катушки по поверхности. Двигать можно прибор и сварной шов. Индукционный дефектометр выявляет зоны брака по изменениям магнитных линий.

Индукционный ток усиливается, преобразуется в звуковой сигнал, поступающий в наушники оператора, одновременно загорается сигнальная лампа.

По громкости звука, силе свечения определяют размер дефекта. Для контроля применяют магнитные дефектоскопы серии ЭМНД с маркировкой 2, 3, 4, 6, 8, ДНМ-500, ЭДМ-66. Эффективность и чувствительность приборов подбирают по толщине исследуемых деталей. Химический состав сплава особой роли не играет. Результативность магнитных исследований внутренних участков брака высокая, пространственное положение несплошностей особой роли для контроля не играет. При отсутствии дефектов световых или звуковых сигналов дефектоскоп оператору не передает. Этот метод удобен при приемке сварочных работ.

Технология процесса поиска несплошностей заключается в перемещении индукционной катушки по поверхности.

Электромагнитная дефектоскопия необходима:

- при монтаже трубопроводов и сосудов высокого давления;

- создании опорных металлоконструкций, испытывающих нагрузку на изгиб, кручение;

- сварке деталей машин и оборудования.

Любой из магнитных методов неразрушающего контроля выявляет структурный брак сварных соединений, способных стать причиной аварии, утечек, разгерметизации. Магнитные методы чаще применяют для получения предварительного результата. Окончательное заключение делается на основании лучевой диагностики.

Источник