- Сайт Улей — сайт о пчелах и пчеловодстве

- Магнитный способ борьбы с клещом варроа

- Клещ варроа: как своевременно выявить и побороть инфекцию

- Описание и жизненный цикл

- Способы заражения

- Признаки инфицирования

- Методы борьбы

- Медикаментозные

- 1 Перицин

- 2 Апитол

- 3 Муравьиная кислота на иллертской плитке

- 4 Цекафикс

- 5 Байварол

- Биотехнические

- Меры профилактики

Сайт Улей — сайт о пчелах и пчеловодстве

Добро пожаловать на сайт «Улей», который посвящен пчелам и пчеловодству. Надеюсь на страницах сайта Вы найдете что-то полезное или интересное.

На сайте Улей представлены материалы на самые различные темы пчеловодства. Этот сайт будет интересен в первую очередь начинающим пчеловодам.

Собраны материалы о чертежах и пчеловодстве в:

Освещены вопросы для начинающих пчеловодов.

и многое другое

В общем в разделе Начинающему пчеловоду освещены темы создания пасеки и обустройство точка, зимовка пчел, весенние работы на пасеке, роение пчел, формирование отводков, формирование нуклеусов, как вывести пчеломатку и как подсадить матку в пчелосемью, даны основы ИО и выведения трутней, подготовка семей и провеление главного медосбора и откачка меда, собраны материалы о различных технологиях пчеловодства, работа с пчелами в ульях различных конструкций и в разных медоносно-климатических условиях, подбор породы пчел, календарь работ на пасеке, жизнь пчелиной семьи, размножение пчел, материалы о бортевом и колодном пчеловодстве и многое-многое другое.

В разделе Пчелопакеты собраны материалы что такое пчелопакет, как его купить без проблем и как развить пчелопакет в хорошую семью за сезон.

В разделе Пчеломатка собраны материалы о выводе и подсадке пчеломаток в пчелосемьи и много другой информации для пчеловодов.

На сайте собраны материалы об особенностях разных пород пчел.

В разделе инвентарь и оборудование можно ознакомится с разнообразным инвентарем без которого работа на пасеке немыслима от стаместки до медогонки.

Собраны материалы о получении, свойствах и применении продуктов пчеловодства

В разделах болезни пчел и вредители пчел, пчеловоды могут ознакомится с болезнями и хищниками пчел, а также как с ними бороться, и содержать пасеку здоровой.

В разделе Медоносы собрана информация о медоносных растениях СНГ, а также материалы оценивающие медоносную базу регионов и материалы как улучшить медоносную базу вокруг пасеки.

Для приобретения пчел и пчелиных маток посетите раздел «Где купить пчелопакеты и пчелиную матку» в этом раздел можно найти адреса предприятий которые выращивают племенных пчел и маток основных пород пчел ( среднерусской, карпатской, серой горной кавказской, украинской степной, краинской пород пчел) в России, Украине, Белоруссии.

Если ваши пчелы работают в теплице зайдите на раздел «Пчелы в теплице».

А если ваша пасека кочевая зайдите на раздел «Кочевка пчел», где можно найти полезные советы, по кочевому пчеловодству.

Для желающих заняться пчеловодством в городе, все тонкости пчеловодства в городских условиях раскрыто в разделе «Пчелы в городе»

Для любознательных пчеловодов предназначена рубрика пчеловодство в мире, где можно ознакомиться с мировыми тенденциями в пчеловодстве, а также с пчеловодством отдельных стран и почерпнуть для себя полезный опыт для развития собственной пасеки. Особенности пчеловодства в регионах России можно узнать в разделе Пчеловодство в России.

Раздел Законы о пчеловодстве даст представление о правовых основах занятия пчеловодством в разных регионах России.

В разделе Экономика собраны материалы об экономической стороне пчеловодства, как продать мед, как уменьшить затраты и сделать пасеку более рентабельной и многое другое.

Доска объявлений для пчеловодов предназначена для информированния пчеловодов о предложениях по продаже пчел и инвентаря, а также пчеловоды могут сами дать бесплатное объявление о продаже меда и продуктов пчеловодства или любое другое объявление на тему пчеловодства.

И очень много других материалов на самые разные темы пчеловодства.

Источник

Магнитный способ борьбы с клещом варроа

Для многокорпусных ульев, где концентрация падающего мусора возрастает в зависимости от числа корпусов, санитарная очистка дна проводится еще чаще. Если этого не делать вовремя, то промасленная бумага, подложенная под противоварроатозную решетку для улавливания и изоляции клеща, обильно покрывается «одеялом» из восковой крошки, крышечек, сгрызаемых с печатного расплода, потерянных обножек и различного другого мусора. В этих комфортных условиях размножается и процветает восковая моль. А белковая составляющая — пыльца и потерянная пчелами обножка — отличная среда для развития грибов и плесени. От такого «одеяла» эффективность улавливания клещей падает.

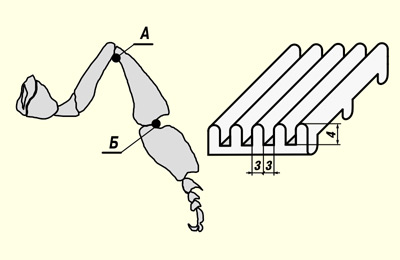

Пчеловоды, учитывая, что длина клеща 1,7 мм, а ширина 1,9 мм, для изготовления решеток выбирают металлическую сетку с ячейкой 3х3 мм, чтобы через нее не могла пройти пчела. На современном этапе противоварроатозная решетка — обязательный элемент, который входит в конструкцию улья как составная часть. Ее использование позволяет снизить число клещей в семьях на 30%, а совместно с применением строительной рамки (биологическая ловушка для клеща) — до 50%.

Каждый пчеловод должен знать, что самооздоровления пчелиных семей при варроатозе не происходит. В борьбе с клещом все методы хороши, если они действенны против него и не наносят вреда пчелам и человеку. Они должны быть экологически безопасны, отточены и отработаны до мелочей. Это одна из задач нашей щадящей технологии.

В пчеловодстве нет мелочей. Наши наблюдения за пчелами в течение нескольких сезонов при использовании комплекса противоклещевых мероприятий, в том числе и применения сетчатых подрамников, показали, что здесь не все благополучно.

Во-первых, применение сетчатых подрамников без учета биологических особенностей строения пчел приводит к значительному их травмированию и, как следствие, к меньшей эффективности работы семьи по сбору пыльцы, нектара и деятельности внутри улья и т.д.

Во-вторых, применение сетчатых подрамников создает недоступные для пчел зоны, в которых естественно развивается патогенная микрофлора, и они не могут применять естественное пчелиное антибактериальное средство – прополис.

Эти заключения сделаны исходя из анализа ульевого мусора, взятого с поддона под сетчатыми подрамниками. В нем обнаружены погибшие клещи, восковая крошка, обножка, пораженная грибом и плесенью, а также большое число задних ножек пчел. На два последних объекта и было обращено особое внимание.

При использовании сетчатых подрамников санацию дна улья должен взять на себя пчеловод. С постоянной периодичностью, возможно, при ежедневных осмотрах ульев, он должен следить за санитарным состоянием гнезда, так как это — залог здоровья и условие эффективного пчеловодства. При обнаружении в ульевом мусоре большого числа задних ножек, оказалось, что это результат травмирования пчел при движении по металлической сетке подрамника. Так, при попадании задней ножки пчелы между тонкими нитями плетеной металлической сетки происходит ее защемление в точках А и Б (рис. 1). Как правило, это наблюдается в коленном сочленении бедра с голенью, что связано с клиновидной формой голени (точка А). В зависимости от диаметра металлической нити, используемой для изготовления сетки, травмирование может происходить и в точке Б, то есть между голенью и лапкой пчелы. Для сохранения здоровья пчел необходимо использовать решетку, а не плетеную сетку, с размером ребра 3–4 мм. Если же ее нет, лучше выбирать сетку, изготовленную из проволоки наибольшего диаметра.

Если с травматизмом пчел можно таким образом бороться, то проблема зон, недоступных для санаций пчелами, оказалась трудноразрешимой. В большей мере пчеловоды избегают этой технологической операции (санации зоны недоступной для пчел) из-за ее частого применения и отдают семью на откуп воздействию химических препаратов, только ухудшая тем самым положение. Увлечение химическими методами борьбы очень настораживает экологов и генетиков, которые, проводя мониторинг, обнаружили в пробах товарного меда мутагены – вещества, которые даже в ничтожно малых дозах способны вызвать серьезные наследственные изменения.

Московский пчеловод А.Ф.Семененко в своем многокорпусном улье применил бункерную конструкцию подставки, то есть весь мусор, сбрасываемый пчелами в улочках, попадая в общий бункер через щель внизу, вываливался за пределы дна. Сама щель одновременно стала и летком для пчел. С открытием одной щечки бункера открывалось и подрамочное пространство, позволяя пчеловоду срезать языки трутневого расплода и без разборки корпусов применять одновременно два метода. При использовании этой конструкции уже не надо применять сетчатые подрамники, регулярно санировать дно. Для уверенного сброса всего мусора плоскости щечек бункера должны быть под наклоном 45°. Такой бункер при большом сечении подрамочного пространства становился весьма габаритным, что полностью исключало его применение в ульях-лежаках. Конструкция хорошо подходила для ульев с внутренним сечением 300х300 мм, таких, как улей Роже Делона, «Альпийский» и «Крылатский».

Предлагаемое нами дно не надо подвергать частой санации, поскольку за ним ухаживают сами пчелы. Мусор не скапливается на нем, а соответственно, нет и среды для развития восковой моли и процесса гниения. Все участки гнезда пчелы подвергают дезинфицирующей обработке прополисом, делая гнездо высокостерильным, создавая естественные препятствия для распространения ряда заболеваний. Применяя эту конструкцию, пчеловод не травмирует пчел, а выпавшие клещи, пролетая бункерную щель и падая на землю, не имеют больше возможности участвовать в регенерации своего потомства. Но оказалось, что и это еще не все. В ульях, оснащенных таким дном, активнее идет диффузия влаги и обмен газов, что положительно сказывается на зимовке пчел, в период активного медосбора в гнезде не создается духота, пчелам гораздо легче вентилировать его при высоких наружных температурах. Все перечисленные факторы приводят к сдерживанию роения семьи.

Конструкция подставки с бункерным дном позволяет без снятия корпусов очистить его от подмора, а также проводить комплексные работы по применению других зоотехнических методов борьбы с клещом, то есть вырезать трутневый расплод для удаления клещей. По данным пчелокомпании «HAPPYKEEPER», проводившей исследование на эффективность подобной системы в борьбе с клещом, нормы инвазии составляют приблизительно 2–3% весной после нескольких лет ее применения без любой обработки химическими препаратами.

Наличие бункерного дна, противоварроатозной решетки или трубчатого дна не отменяет других мероприятий, рекомендованных Г.Ф.Тарановым для данного метода, а это – «Осыпь клещей увеличивается при воздействии на пчел любых сильно пахнущих веществ, таких, как полынь, мята, ботва томатов. Ватка, смоченная каким-либо ароматическим веществом растений (мятным, кориандровым маслом и др.), также повышает осыпь клещей, но только в жаркое время. Всеми этими средствами можно пользоваться без вреда для пчел, особенно в семьях с большим количеством клещей.

Ароматические вещества кладут вечером сверху рамок, а утром удаляют, так как при длительном применении и клещи и пчелы привыкают к запаху и перестают на него реагировать».

В этой статье приведен один из фрагментов нашей щадящей технологии, основанной на современной оценке хорошо известного многим пчеловодам зоотехнического метода борьбы с клещом. Анализируя опыт многих практиков, сравнивая результаты их огромной работы, мы пытались до мелочей отточить данную методику, делая ставку прежде всего на экологически чистые технологии.

Со своей стороны мы желаем всем пчеловодам нашей Великой России здоровых и сильных пчел, с ними будет богата и наша жизнь. Здоровья всем и долголетия!

Источник

Клещ варроа: как своевременно выявить и побороть инфекцию

Клещ варроа – возбудитель опасного заболевания пчел и переносчик различных инфекций, широко распространен во всем мире. Об особенностях развития вредителя, способах и симптомах заражения, мерах борьбы и профилактики более подробно поговорим далее в статье.

Описание и жизненный цикл

Клещ варроа якобсони относится к эктопаразитам, живущим на пчелах. Он имеет очень плоское тело, похожее на перевернутое овальное блюдце с торчащими нижними конечностями, покрытыми волосками. Четыре пары ног клеща позволяют ему ползать и помогают удерживаться на пчеле.

Тело самки поперечно-овальной формы коричневого или темно-коричневого цвета, размером 1,6-2 мм. Ее можно увидеть невооруженным глазом. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа и обычно спрятан под телом. С его помощью самка прокалывает пчелиные покровы из хитина и питается гемолимфой крови взрослых насекомых, личинок и куколок.

Из специфических морфологических особенностей самок варроа можно выделить следующие:

- наличие подвижной части перитремальной трубки, позволяющей регулировать дыхание в различных условиях существования;

- своеобразная форма тела, которая обеспечивает надежную фиксацию клеща на теле пчелы;

- присутствие мелких зубцов на хелицерах, направленных назад, которые удерживают самок от выпадения из раны на теле хозяина;

- пружинящий покров тела, препятствующий прилипанию насекомого во время их жизни в пчелином расплоде.

Самец имеет меньшие размеры и почти круглый (около 0,8 мм в диаметре), виден только в пчелином расплоде. Его тело имеет серовато-белый или легкий желтый оттенок. Глотка лишена мощной мускулатуры и почти не просматривается. Ротовой аппарат служит только для передачи семени при оплодотворении самки. На конце лапок имеются присоски.

Жизненный цикл развития клеща варроа состоит из таких этапов:

- Материнский клещ (взрослая самка) попадает с рабочей пчелы или с трутня на соты.

Весь цикл развития, начиная с кладки яйца и заканчивая взрослым клещом, имеет продолжительность:

- у самки – 8-11 дней;

- у самца – 8-9 дней.

Летом самка живет 2-3 месяца, а зимой – около 5 месяцев. В зимнее время года, из-за отсутствия расплода, варроа перестают размножаться и 7-10% из них погибают.

В начале весны с появлением расплода и в течение лета количество клещей в пчелиной семье увеличивается примерно в 20 раз. Осенью, когда численность их в пчелиной семье убывает, вредители переходят на незараженных пчел.

Самки варроа сохраняют свою жизнеспособность за пределами пчелиной семьи:

- в пустых ульях на сотах – 6-7 суток;

- на трупах пчелы/трутня – 3-5 суток;

- на куколках – 7-11 дней;

- в воско-перговой крошке – 9 суток;

- на цветках медоносов – 1,5-5 суток;

- в запечатанном расплоде – 30 суток;

- в открытом расплоде – 15 суток.

Самки могут голодать при температуре 22-25 °С до 5-6 суток. При низких внешних температурах или наличии в воздухе вредных веществ клещ прекращает дыхание и прячется в ячейку сота, тем самым затрудняя проведение мер по борьбе с ним.

Как правило, к одной рабочей особи прикрепляются до 5 клещей, к трутням – 7-8 самок, к куколкам рабочих пчел и трутней – 12 и 20 соответственно. Место локализации паразитов:

- между первым и вторым сегментами брюшка;

- между грудными сегментами;

- в сочленениях груди и головы, груди и брюшка.

Беспрепятственное размножение варроа приводит к гибели пчелиной семьи через 2-5 лет. Чем больше клещей в улье, тем скорее семья погибает.

Паразит хорошо развивается в слабых семьях и старых сотах темно-коричневого цвета.

Способы заражения

Варроа якобсони провоцирует тяжелое инвазивное заболевание личинок, куколок и взрослых пчел, именуемое варроатозом. Эта болезнь представляет собой одну из наиболее актуальных проблем пчеловодства и наносит ему колоссальный ущерб.

В летний период клещ распространяется от больных пчел к здоровым через:

- блуждающих пчел;

- пчел-воровок;

- при кочевках пасек;

- семьи, стоящие на перелете пчел;

Варроатоз распространяется со скоростью 6-11 км в течение 3 месяцев, что зависит от степени насыщенности региона пчелами. В первую очередь, поражению подвержены отрутневшие семьи.

Распространение и рост количества вредителя существенно выше в районах с жарким климатом.

Кроме поражения варроатозом, варроа опасны своей способностью переносить возбудителей инфекционных болезней пчел (американского гнильца, нозематоза, паратифа и т. д.). Смешанные заболевания ускоряют течение болезни и приводят к массовой гибели пчел.

Признаки инфицирования

Первые 2 года болезнь развивается незаметно. Затем появляется большое количество клещей (особенно в летнее время), которые поражают до 30% пчел. У пчел и трутней появляются характерные недостатки:

- отсутствие или неполноценное развитие ног и крыльев;

- деформация тела;

- расплод отличается пестрым окрасом.

- Потери пчел резко увеличиваются, преимущественно в октябре-ноябре. В этот период зараженность возрастает в несколько раз.

- В осенне-зимнее время пчелы быстрее истощаются, в результате семьи погибают или выходят из зимовки очень ослабленными.

- Во время зимовки пчелы ведут себя очень беспокойно – шумят, выпрыгивают наружу.

- Дно ульев покрыто мертвыми пчелами, на которых можно рассмотреть коричневых клещей.

- При высокой степени поражения варроатозом падеж семей пчел начинается еще в первой половине зимовки.

- После главного сбора меда, по возвращении с кочевки сильно зараженные семьи покидают свои ульи. Их не останавливает даже достаточное количество кормов.

Методы борьбы

Для борьбы с клещом следует выполнять целый комплекс мероприятий, который включает в себя общеорганизационные, специальные пчеловодческие и ветеринарные меры. Необходимо соблюдать условия содержания, кормления, разведения пчел, а также применять зоотехнические приемы борьбы с варроа и систематически проводить противоакарицидные обработки.

Борьба с вредителем должна продолжаться ежегодно и комплексно.

Очень важно снизить количество клещей после последней откачки меда. Так пчелы, которые выводятся и будут зимовать, смогут жить при минимальном уровне заражения. Вместе с тем, уменьшается и степень стресса при закармливании пчел. Следующая обработка будет максимально эффективна после окончания выведения расплода (в зимнее время). Весной же для уменьшения количества вредителей применяется метод вырезания трутневого расплода.

Условно меры по борьбе с данными паразитами можно разделить на 2 группы.

Медикаментозные

При использовании химических средств следует придерживаться основных рекомендаций:

- Запрещено применять препараты до или в процессе сбора меда. Во многих регионах обработка весной связана с риском, так как медосбор зачастую начинается раньше, чем планировался. В результате остатки химических веществ остаются в меде.

- Использовать исключительно разрешенные лекарственные средства (несоблюдение этого правила является наказуемым органами контроля качества и определяется путем диагностики продуктов пчеловодства на присутствие в них остатков медикаментозных препаратов). Например, муравьиную кислоту можно применять только в форме иллертской плитки, даже несмотря на то, что другие формы более эффективные и лучше переносятся пчелами.

- Перед применением необходимо в обязательном порядке внимательно ознакомиться с инструкцией.

- Соты, находящиеся в улье в процессе обработки (кроме обработки муравьиной кислотой), нельзя использовать в виде медовых сот. Их нужно как можно быстрее перетопить.

- Во время откачки необходимо обязательно отделять частицы воска (через сито, марлю) от меда, так как в него могут попасть медикаменты.

Накануне каждой обработки улей кладут в поддон, прибегая к двум вариантам:

- через откидную крышку сзади, или леток больших размеров;

Но, наиболее подходящим вариантом будет сетчатое дно, под которым размещен поддон. Во время контролирования такого поддона пчелы остаются спокойными. Необходимо пытаться вообще не тревожить пчел до обработки.

Применяются химические вещества, которые уничтожают либо сильно повреждают клещей. Лекарственные средства испаряются в улье, скармливаются пчелам и воздействуют через их кровь. Также возможно действие при контакте пчел с медикаментом (через полоски, по которым они ползают).

Рассмотрим некоторые из допустимых медикаментов.

1 Перицин

Действие этого препарата осуществляется через кровь и направлено на паразитов, находящихся не в расплоде, а непосредственно на пчелах. Использовать его следует исключительно в безрасплодное зимнее время (дважды с перерывом в неделю, если при этом не сочетать с дополнительными медикаментами). Применение допустимо при 0 °С или при небольшой минусовой температуре.

Перицин является жирорастворимым, поэтому его частицы остаются в воске и меде.

- для семьи в двух корпусах – 25-30 мл эмульсии;

- в одном корпусе (или отводок) – 20 мл.

Количество зависит от величины семьи, однако чаще всего рекомендуемой в инструкции дозировки 50 мл оказывается чересчур много. Производить обработку пчел раствором перицина можно как с помощью специального дозировочного набора, так и одноразовым шприцом.

2 Апитол

Данный препарат является водорастворимым и с легкостью проникает в мед, поэтому действовать следует осторожно.

Соединять апитол с кормом и использовать его в процессе закармливания категорически запрещено.

К этому средству стоит прибегать в случае, когда клещи выработали устойчивость к применявшимся ранее препаратам. Обработка выполняется при низкой температуре воздуха в безрасплодное время. Апитол поступает в продажу в форме порошка, который необходимо растворить в большом количестве жидкости.

3 Муравьиная кислота на иллертской плитке

Способ основан на испарении с поверхности плитки муравьиной кислоты, которая затем проникает с поступающим в улье воздухом на клещей, тем самым внешне воздействуя на них. Применять препарат необходимо в вечернее время при открытом летке, при температуре воздуха в пределах +12…+20 °С.

Запрещено использование препарата во время медосбора.

Если не комбинировать этот способ с другими, частота обработки составит 3-4 раза с перерывами в пару недель.

Перед обработкой муравьиной кислотой необходимо счистить восковые мостики с верхних планок рамок. Затем следует обдать соты дымом, чтобы матка оказалась внизу. В ульях на один корпус на рамку кладут по одной плитке, в двухкорпусных – по две. После чего улей закрывают. При чрезмерной толщине плиток сверху ставят пустую надставку.

Возможно получение негативного эффекта – существует риск потери матки.

При работе с иллертскими плитками и муравьиной кислотой обязательно следует надевать водонепронецаемые перчатки и защитные очки.

4 Цекафикс

Применение данного средства аналогично с перицином. Однако преимущество цекафикса в том, что он лучше переносится пчелами.

5 Байварол

Средство представляет собой специальные полоски, которые подвешивают по периметру центрального пролета между сотами (4 штуки на семью в двухкорпусных ульях). Попадание на пчел происходит при тесном контакте с полосками. Производитель рекомендует оставлять байварол действовать 6 недель, однако это может привести к излишней концентрации медикамента в воске. Поэтому оптимальный срок нахождения полосок в ульях составляет 3 недели.

Работу следует проводить в перчатках. Необходимо позаботится о правильной утилизации байварола, так как запрещено выбрасывать полоски в мусор или в водоемы.

Биотехнические

Суть этих методов заключается в том, что пчеловод с целью уничтожить клещей вмешивается в ход их биологического развития. К ним относятся:

- Вырезание трутневого расплода – уничтожаются определенные соты с печатным расплодом (трутневый расплод), где самки клеща откладывают яйца. Как правило, для этого трутневый расплод замораживается. Применение этого способа следует начинать в конце марта – начале апреля.

Медикаментозный и биотехнический методы борьбы могут успешно использоваться в комплексе. Их сочетание поможет удерживать количество клещей на безвредном уровне и позволит компенсировать недостатки отдельных способов. При этом:

- снижается количество используемых медикаментов;

- снижается содержание остатков химических средств в воске и меде;

- количество клещей сокращается до допустимого значения.

Каждому пчеловоду следует продумать свою стратегию борьбы с вредителями, которая будет зависеть от особенностей конструкции его ульев, технологии содержания пчел, климата и кормовой базы.

Меры профилактики

Чтобы снизить вред, наносимый клещом варроа, следует проводить различные профилактические мероприятия:

- Приобретенные семьи и пойманные рои требуется хотя бы единожды обработать (например, рой – перицином, а остальное – муравьиной кислотой). На основании числа паразитов на поддоне принимается решение о необходимости проведения дальнейшей обработки.

- Следует проводить регулярные обследования поддона и трутневого расплода на наличие паразитов.

- Обработку против варроатоза крайне важно согласовывать с соседними пчеловодческими фермами для получения хорошего результата и во избежание повторного заражения.

- Методы борьбы применять регулярно, не пропускать периоды, наиболее подходящие для их осуществления.

Об особенностях клеща варроа, анализе заклещенности на личинках и взрослых пчелах, способах лечения, лекарственных препаратах для борьбы с вредителем и времени их применения подробно рассказывается в видеоролике:

Клещи варроа – опасные вредители, которые провоцируют смертельную болезнь, вызывающую серьезные осложнения на пасеке. Однако на сегодняшний день существует большое количество способов как для борьбы с атакующими паразитами, так и для профилактики их появления и распространения.

Источник