Основы транспортной логистики

7.1. Понятие, сущность и задачи транспортной логистики

Материальный поток на пути от первичного источника сырья (поставщика материальных ресурсов) до конечного потребителя готовой продукции проходит ряд этапов. Первый — это от поставщика сырья и материалов до предприятия с помощью различных видов транспорта. Второй этап — движение потока внутри предприятия по стадиям производственного процесса; осуществляется в ходе выполнения технологических операций. Третий этап — это движение материального потока от предприятия-изготовителя до конечного потребителя продукции.

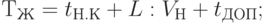

Время движения (выполнения заказа потребителя) зависит от многих факторов, в том числе от сроков доставки продукции различными видами транспорта. Приведем примеры:

| ( 7.1) |

| ( 7.2) |

| ( 7.3) |

| ( 7.4) |

| где |  | — | время на начально-конечные операции, в сутках, часах; |

| L | — | расстояние перевозки, км; | |

| — | норма пробега вагона или судна в сутки; | |

| — | время на дополнительные операции на железнодорожном, морском и речном транспорте, суток; | |

| — | эксплуатационная скорость, км/ч; | |

| — | коммерческая скорость, миль/суток; | |

| — | эксплуатационная скорость судов, работающих на данной линии, миль/суток; | |

| а | — | коэффициент использования грузоподъемности; | |

| — | грузоподъемность судна, т; | |

| М | — | средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправления и назначения, т/сутки; | |

| — | время на накопление, формирование и отправление грузов, суток. |

Использование различных средств коммуникации, техники обработки заказов, разных транспортных моделей отражается на времени выполнения заказов. Различие во времени непосредственно влияет на потребность в ресурсах и надежность снабжения. Длительное время прохождения заказа приводит к росту запасов продукции. Вместе с тем слишком короткое время выполнения заказа может привести к ошибке, в результате ресурсы будут получены или не в том количестве, или не того качества, или не вовремя.

Затраты на выполнение операций по транспортировке материальных потоков, на погрузочно-разгрузочные операции могут составлять до 50% от суммы общих затрат на логистику.

В этом контексте полезны следующие операции :

- выбор вида транспортных средств;

- выбор типа транспортных средств;

- совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным;

- совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта (в случае смешанных перевозок);

- обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;

- определение рациональных маршрутов доставки.

Выбор транспортного средства для доставки сырья или продукции зависит от стратегии предприятия. При этом учитываются: размещение производства, источники сырья и потребители; технико-экономические особенности различных видов транспорта; оптимальный уровень запасов; вид упаковки.

Основными критериями выбора транспорта являются стоимость и скорость доставки продукции. Например, мелкая посредническая фирма для перевозки товаров будет использовать в основном автомобильный транспорт; предприятие добыче нефти основным видом транспорта будет использовать трубопроводный; при ориентации фирмы на международный бизнес (например, торговлю) может использоваться морской, воздушный или автомобильный транспорт.

7.2. Выбор вида транспортного средства

По назначению выделяют две группы транспорта.

- Транспорт общего пользования удовлетворяет потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров.

- Транспорт необщего пользования (ведомственный) — внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства принадлежащие нетранспортным организациям. Статистические данные 90-х годов XX в. свидетельствуют о росте доли именно этого вида транспорта в общем объеме перевозок грузов.

Главными видами транспорта являются: железнодорожный; автомобильный; водный (речной и морской); воздушный; трубопроводный. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспортного средства, показаны в табл. 7.1.

| Вид транспортного средства | Факторы | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| время доставки | периодичность отправлений грузов | надежность соблюдения графика доставки | способность перевозить разные грузы | способность доставить груз в любую точку территории | стоимость перевозки | |

| Железнодорожный | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |

| Водный | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |

| Автомобильный | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |

| Трубопроводный | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |

| Воздушный | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |

Цифры в табл. 7.1 означают ранги видов транспорта по каждому фактору. Например, «1» («1» — наилучшее значение фактора) в графе 1 соответствует воздушному транспорту и фактору «время доставки» и означает, что при перевозке этим видом транспорта время доставки будет минимальным.

7.3. Транспортные тарифы

Ведущим фактором, определяющим выбор перевозчика, является стоимость перевозки, а она зависит от тарифа. Транспортные тарифы применяются на транспорте общего пользования. При использовании ведомственного транспорта возникают затраты , включаемые в себестоимость продукции в виде заработной платы водителей и обслуживающего персонала, амортизации, стоимости ремонтных услуг и некоторых других составляющих.

- плату за перевозку грузов (пассажиров);

- сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов (охрана, сопровождение, страхование).

При определении размера тарифа необходимо знать и правила исчисления плат и сборов на различных видах транспорта.

Тариф является ценой на услуги транспортных организаций. Он должен обеспечивать транспортному предприятию возмещение эксплуатационных расходов и получение прибыли; для покупателя транспортных услуг — возможность покрытия транспортных расходов.

На различных видах транспорта системы тарифов имеют особенности. На железнодорожном транспорте используются общие, исключительные, льготные и местные тарифы. Общие — относятся к перевозке основной массы грузов. Исключительные — это тарифы, которые устанавливаются с отклонениями от общих тарифов в виде специальных надбавок или скидок. Обычно они распространяются на конкретные грузы. Льготные тарифы применяются при перевозке грузов для определенных целей, а также грузов для самих железных дорог. Местные тарифы устанавливаются на отдельных железных дорогах и действуют лишь в их пределах.

Основные факторы, влияющие на размер платы при перевозке грузов по железной дороге:

- скорость перевозки;

- вид отправки (повагонная, контейнерная, малотоннажная, мелкая (до 10 т));

- расстояние перевозки;

- тип вагона, в котором осуществляется перевозка (универсальные вагоны, изотермические, специализированные, цистерны, платформы);

- принадлежность вагона или контейнера (кто является собственником);

- количество перевозимого груза.

На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки грузов используют следующие виды тарифов:

- сдельные тарифы на перевозку грузов;

- тарифы на условиях платных автотонно-часов;

- тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями;

- тарифы из покилометрового расчета;

- тарифы за перегон подвижного состава (от одного пункта до другого);

- договорные тарифы.

На размер тарифной платы оказывают влияние: расстояние перевозки; масса груза; объемный вес груза, характеризующий возможность использования автомобиля; грузоподъемность автомобиля; общий пробег; время использования автомобиля; тип автомобиля; район, в котором осуществляется перевозка.

На речном транспорте тарифы на перевозки грузов, сборы за перегрузочные работы и другие услуги определяются пароходствами самостоятельно, но с учетом конъюнктуры рынка. В тариф закладывается себестоимость услуг, прогнозируемая на период введения тарифов и сборов в действие; предельный уровень рентабельности, установленный законодательством.

На морском транспорте плата за перевозку грузов осуществляется по тарифу либо по фрахтовой ставке. Если груз следует по направлению устойчивого грузового потока, то перевозка осуществляется по объявленному тарифу. В том случае, когда перевозка не связана с постоянными районами плавания, с постоянными портами погрузки и выгрузки, она оплачивается по фрахтовой ставке, устанавливаемой в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка и зависящей от характеристик груза, условий рейса и связанных с ним расходов.

Источник

Сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта

Современное понятие транспортировки грузов в нашей стране существенно изменилось с развитием рыночных отношений от отрасли, приравненной к промышленным отраслям экономики, до сферы услуг — транспортного сервиса. С позиций потребителя транспортный сервис должен обеспечить доставку груза (МР, ГП) обусловленного качества в заданное место и время с минимальными затратами. Поэтому потребители транспортных услуг выбирают такие виды транспорта и способы транспортировки, которые обеспечивали бы наилучшее качество логистического сервиса.

Транспортный сервис в современных условиях включает в себя не только собственно перевозку грузов от поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских, информационных и трансакционных операций, услуг по грузопереработке, страхованию, охране и т.п. Поэтому транспортировку можно определить как ключевую комплексную логистическую активность, связанную с перемещением МР, НП или ГП определенным транспортным средством в логистической цепи (канале, сети), и состоящую, в свою очередь, из комплексных и элементарных активностей, включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав собственности на груз, страхование и т.п.

На уровне логистического менеджмента фирмы управление транспортировкой состоит из нескольких основных этапов:

— выбор способа транспортировки;

— выбор вида транспорта;

— выбор транспортного средства;

— выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке;

— оптимизация параметров транспортного процесса.

Существуют следующие основные виды транспорта:

— внутренний водный (речной);

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности с точки зрения логистического менеджмента, достоинства и недостатки, определяющие возможности его использования в ЛС.

Различные виды транспорта составляют транспортный комплекс (далее ТК). ТК образуют зарегистрированные на ее территории юридические и физические лица — предприниматели, осуществляющие на всех видах транспорта перевозочную и транспортно-экспедиционную деятельность, проектирование, строительство, ремонт и содержание железнодорожных путей, автомобильных дорог и сооружений на них, трубопроводов, работы, связанные с обслуживанием судоходных гидротехнических сооружений, водных и воздушных путей сообщения, проведением научных исследований и подготовкой кадров, входящие в систему транспорта предприятия, изготавливающие транспортные средства, а также организации, выполняющие иную связанную с транспортным процессом работу.

В табл. 3 приведены сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта.

| Вид транспорта | Ограниченное количество перевозчиков. Большие капитальные вложения в производственно-техническую базу. Высокая материалоемкость и энергоемкость перевозок. Низкая доступность к конечным точкам продаж (потребления). Недостаточно высокая сохранность груза. |

| Морской | Ограниченность перевозок. Низкая скорость доставки (большое время транзита). Зависимость от географических, навигационных и погодных условий. Необходимость создания сложной портовой инфраструктуры. |

| Внутренний водный (речной) | Ограниченность перевозок. Низкая скорость доставки грузов. Зависимость от неравномерности глубин рек и водоемов, навигационных условий. Сезонность. Недостаточная надежность перевозок и сохранность груза. |

| Автомобильный | Низкая производительность. Зависимость от погодных и дорожных условий. Относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния. Недостаточная экологическая чистота. |

| Наивысшая скорость доставки груза. Высокая надежность. Наивысшая сохранность груза. Наиболее короткие маршруты перевозок. | Высокая себестоимость перевозок, наивысшие тарифы среди других видов транспорта. Высокая капиталоемкость, материало- и энергоемкость перевозок. Зависимость от погодных условий. Недостаточная географическая доступность. |

| Низкая себестоимость. Высокая производительность (пропускная способность). Высокая сохранность груза. Низкая капиталоемкость. | Ограниченность видов груза (газ, нефтепродукты, эмульсии сырьевых материалов). Недостаточная доступность малых объемов транспортируемых грузов. |

Как видно из табл. 3 каждому виду транспорта присущи свои достоинства и недостатки, которые должен учитывать логистический менеджер при выборе способа транспортировки, транспортного средства и конкретного перевозчика.

Каждый вид транспорта (за исключением трубопроводного) характеризуется определенным типажом транспортных средств (подвижного состава, подвижных единиц) и производственно-технической базой, необходимой для организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Из-за ограниченного объема книги мы не будем останавливаться на этих вопросах, адресуя читателей к специальной транспортной литературе.

Большинство зарубежных авторов в качестве компонентов транспортной системы рассматривают пути (железнодорожные, автомобильные дороги, воздушные трассы и др.), терминалы, подвижной состав и тяговые средства. Для логистического менеджмента определяющими являются некоторые технико-эксплуатационные параметры этих компонентов.

Для подвижного состава такими параметрами являются:

— техническая и эксплуатационная скорость;

— габаритные размеры грузовых емкостей и самих транспортных средств; » полная масса, нагрузка на оси;

— мощность двигателя (силовых установок); » грузоподъемность и габаритные размеры прицепов, полуприцепов, вагонов и т.п.

Для путей сообщения:

— ширина проезжей части (колеи), глубина фарватера;

— допустимая нагрузка на дорожное полотно.

— полезная складская площадь;

— количество оборотов (скорость оборота);

— производительность подъемно-транспортного и складского оборудования и т.д.

Особая роль в Л С принадлежит автомобильному транспорту, который является наиболее гибким и мобильным компонентом ТК. Без автомобильного транспорта практически невозможна реализация современных логистических технологий (например, ЛТ, «от двери до двери») в системах снабжения и сбыта товаропроизводителей.

В процессах осуществления закупок и доставки МР, а также дистрибьюции ГП потребителям фирма-производитель может использовать различные варианты транспортировки, виды транспорта, а также различных логистических партнеров (посредников) в организации доставки продукции к конкретным пунктам логистической цепи. Прежде всего логистический менеджмент фирмы должен решить вопрос создавать ли свой парк транспортных средств или использовать наемный транспорт (общего пользования или частный). При выборе альтернативы обычно исходят из определенной системы критериев, к которым относятся:

— затраты на создание и эксплуатацию собственного парка транспортных средств (аренду, лизинг подвижного состава);

— затраты на оплату услуг транспортных, транспортно-экспедиционных фирм и других логистических посредников в транспортировке;

— скорость (время) транспортировки;

— качество транспортировки (надежность доставки, сохранность груза и т.п.).

Создание собственного парка связано с большими капитальными вложениями в подвижной состав, производственно-техническую базу для обслуживания и ремонта транспортных средств и транспортную инфраструктуру. В конечном итоге оно может быть оправдано в случае получения значительного выигрыша в качестве, надежности и себестоимости перевозок при больших устойчивых объемах перевозимых грузов. Как правило, это относится к парку автомобильных транспортных средств. Однако в любом случае оценка альтернатив должна проводиться комплексно с учетом возможно большего числа критериев.

Планирование альтернативы транспортировки и критериев выбора логистических посредников

В большинстве случаев фирмы-производители прибегают к услугам специализированных транспортных фирм, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать именно эту альтернативу.

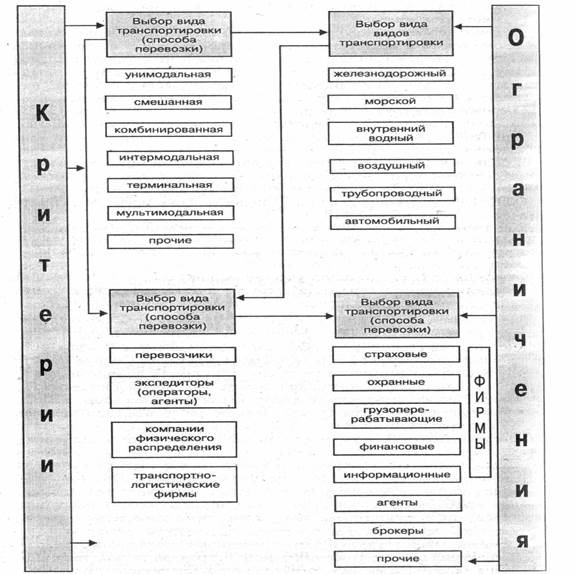

Общий алгоритм организации транспортировки может быть представлен в виде схемы (рис. 5).

Рис. 5. Логистические модели выбора при организации транспортировки

Как видно из схемы, логистические процедуры выбора включают:

— выбор вида транспортировки (иногда называемый в специальной литературе способом перевозки или системой доставки грузов);

— выбор вида (или нескольких видов) транспорта;

— выбор основных и вспомогательных логистических посредников в транспортировке.

Все указанные процедуры выполняются на основе одного или системы критериев при соблюдении заданных на внешнюю ЛС ограничений. Эти ограничения обусловлены или целевыми функциями внешних (интегрированных) ЛС или факторами окружающей макро- и микроэкономической среды. Например, в системе дистрибьюции ограничения могут накладываться на время доставки ГП, затраты на транспортировку, сохранность груза, дислокацию ЗЛС, в которых осуществляется складирование или перевалка груза на другой вид транспорта и т.п.

На схеме (рис. 5) перечислены основные виды транспортировки. Унимодальная (одновидовая) транспортировка осуществляется одним видом транспорта, например, автомобильным. Обычно применяется, когда заданы начальный и конечный пункты транспортировки (ЗЛС) логистической цепи без промежуточных операций складирования и грузопереработки. Критериями выбора вида транспорта в такой перевозке обычно являются вид груза, объем отправки, время доставки груза в ЗЛС (потребителю), затраты на перевозки, Например, при крупнотоннажных отправках и при наличии подъездных путей в конечном пункте доставки целесообразнее применять железнодорожный транспорт, при мелкопартионных отправках на короткие расстояния — автомобильный.

Смешанная перевозка грузов (смешанная раздельная перевозка) осуществляется обычно двумя видами транспорта, например: железнодорожно-автомобильная, речная-автомобильная, морская-железнодорожная и т.п. При этом груз доставляется первым видом транспорта в так называемый пункт перевалки или грузовой терминал без хранения или с кратковременным хранением с последующей перегрузкой на другой вид транспорта. Типичным примером смешанной перевозки является обслуживание автотранспортными фирмами железнодорожных станций или морского (речного) порта транспортного узла.

Признаками смешанной раздельной перевозки является наличие нескольких транспортных документов, отсутствие единой тарифной ставки фрахта, последовательная схема взаимодействия участников транспортного процесса. При прямой смешанной перевозке грузовладелец заключает договор с первым перевозчиком, действующим как от своего имени, так и от имени следующего перевозчика, представляющего другой вид транспорта. В силу этого грузовладелец фактически находится в договорных отношениях с обоими, причем каждый из них производит расчеты с грузовладельцем и несет материальную ответственность за сохранность груза только на соответствующем участке маршрута.

Комбинированная перевозка отличается от смешанной наличием более чем двух видов транспорта. Использование смешанных (комбинированных) видов транспортировки часто обусловлено в ЛС структурой дистрибутивных каналов (или логистических каналов снабжения), когда, например, отправка крупных партий ГП производится с завода-изготовителя на оптовую базу железнодорожным транспортом (с целью максимального снижения затрат), а развозка с оптовой базы в пункты розничной торговли осуществляется автомобильным транспортом.

Современная логистическая практика транспортировки связана с все большей экспансией перевозок, осуществляемых одним экспедитором (оператором) из одного диспетчерского центра и по единому транспортному документу (мультимодальные, интермодальные, трансмодальные, А-модальные, комбинированные, сегментированные и пр.).

Необходимо отметить, что до сих пор в нашей стране нет устоявшейся терминологии по указанным выше способам перевозки (в том числе это касается унимодальных, комбинированных и смешанных перевозок, поэтому в дальнейшем мы будем указывать источник, из которого взято то или иное определение. Согласно «интермодальной (интегрированной) принято называть смешанную перевозку грузов «от двери до двери», осуществляемую под руководством оператора по одному транспортному документу с применением единой (сквозной) ставки фрахта». По определениям «интермодальной является перевозка грузов несколькими видами транспорта, при которой один из перевозчиков организует всю доставку от одного пункта отправления через один или более пунктов перевалки до пункта назначения и в зависимости от деления ответственности за перевозку выдаются различные виды транспортных документов», а «мультимодальной — если лицо, организующее перевозку, несет за нее ответственность на всем пути следования независимо от количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого перевозочного документа».

При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор на весь путь следования с одним лицом (оператором). Оператором может быть, например, экспедиторская фирма, которая действуя на всем протяжении маршрута перевозки груза различными видами транспорта, освобождает грузовладельца от необходимости вступать в договорные отношения с другими транспортными предприятиями. Признаками интермодальной (мультимодальной) перевозки являются:

— наличие оператора доставки от начального до конечного пункта логистической цепи (канала);

— единая сквозная ставка фрахта;

— единый транспортный документ;

— единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки.

Основными принципами функционирования интермодальных и мультимодальных систем перевозок являются следующие:

— единообразный коммерческо-правовой режим;

— комплексный подход к решению финансово-экономических вопросов организации перевозок;

— максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем электронного документооборота;

— единый организационно-технологический принцип управления перевозками и координация действий всех логистических посредников, участвующих в транспортировке;

— кооперация логистических посредников;

— комплексное развитие инфраструктуры перевозок различными видами транспорта.

При осуществлении мультимодальных перевозок за пределы страны (при экспортно-импортных операциях) существенное значение приобретают таможенные процедуры оформления («очистки») грузов, а также транспортное законодательство и коммерческо-правовые аспекты перевозок в тех странах, по которым проходит маршрут следования груза. В международных мультимодальных перевозках принцип единообразия коммерческо-правового режима предусматривает:

— унификацию УДЕ физического распределения в части транспортировки;

— упрощение таможенных формальностей;

— внедрение стандартных коммерческих грузовых и транспортных документов международного образца.

Большое значение в, мульти- и интермодальных перевозках имеет информационно-компьютерная поддержка транспортного процесса.

Как показано на схеме (рис. 5) выбор вида транспортировки, вида транспорта и логистических посредников производится на основе системы критериев. К основным критериям при выборе способа перевозки и вида транспорта относятся:

• минимальные затраты на транспортировку;

• заданное время транзита (доставки груза);

• максимальная надежность и безопасность;

• минимальные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути;

• мощность и доступность вида транспорта;

В затраты на транспортировку входят как непосредственно транспортные тарифы за перевозку определенного объема груза (выполнение определенного объема транспортной работы), так и затраты, связанные с транспортно-экспедиционными операциями, погрузкой, разгрузкой, затариванием, перегрузкой, сортировкой и т.п., т.е. логистическими операциями физического распределения, сопровождающими транспортировку грузов. Как правило, транспортные затраты (наряду с временем доставки) являются основным критерием выбора вида транспорта и способа перевозки.

Время доставки (транзитное время) является также как и затраты приоритетным показателем при альтернативном выборе, так как определяет современные логистические концепции, где время играет ключевую роль. С другой стороны, доставка груза в точно назначенный срок свидетельствует (при прочих равных условиях) о надежности выбранной схемы перевозки (перевозчика и других логистических посредников). Кроме того сокращение времени доставки часто дает фирме существенные конкурентные преимущества на рынке сбыта ГГТ, обеспечивая возможность внедрения стратегии продуктовой дифференциации.

Выбирая соответствующий вид транспорта, логистический менеджер должен учитывать показатели мощности и доступности всмысле провозных возможностей, технико-эксплуатационных показателей и пространственной доступности транспорта.

Наконец, важным условием выбора является обеспечение сохранности груза в пути, требований стандартов качества груза, международных экологических требований.

В то же время процедуры выбора способа транспортировки, вида транспорта, перевозчика являются по сути многокритериальными и должны проводиться специальными методами векторной оптимизации. Сложность многокритериального подхода к рассматриваемой проблеме выбора заключается в разнонаправленности критериев, разной размерности, качественном характере многих показателей.

Центральное место среди многих логистических процедур принятия решений по транспортировке занимает процедура выбора перевозчика (или нескольких перевозчиков). Часто эта процедура доверяется логистическим менеджером транспортно-экспедиционной фирме, с которой у грузовладельца имеются давние установившиеся деловые отношения. При этом экспедитору задаются определенные характеристики груза, критерии и ограничения из перечисленных выше.

В тех случаях, когда логистический менеджер самостоятельно решает проблему выбора перевозчика, он должен основываться на определенной схеме выбора, алгоритм которой похож на процедуру выбора поставщика. Если определен вид транспорта, то должен быть проведен анализ специфического рынка транспортных услуг, на котором действует, как правило, достаточно большое количество перевозчиков, имеющих разную организационно-правовую форму. Особенно активно и динамично в России развивается рынок автотранспортных услуг. Основными критериями предварительного отбора перевозчиков являются затраты на перевозку груза, надежность времени доставки, сохранность груза при перевозке. Процедура выбора затем дополняется системой других количественных и качественных показателей. В западной практике выбора перевозчиков часто используются специально разработанные ранговые системы показателей, одна из которых приведена в табл. 4.

Простейшая схема выбора перевозчика с помощью ранжированных систем критериев (подобных приведенным в табл. 4) заключается в прямом сравнении суммарного рейтинга перевозчиков, полученного по алгоритму, приведенному на рис. 6

Рис. 6. Алгоритм выбора перевозчика

Рассмотрим примериспользования алгоритма выбора перевозчика согласно схеме рис. 6.

Ранжирование критериев выбора перевозчика

| Наименование критерия (показателя) | Ранг |

| Надежность времени доставки (транзита) | 1 |

| Тарифы (затраты) транспортировки «от двери до двери» | 2 |

| Общее время транзита «от двери до двери» | 3 |

| Готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа | 4 |

| Финансовая стабильность перевозчика | 5 |

| Наличие дополнительного оборудования (по грузопереработке) | 6 |

| Частота сервиса | 7 |

| Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке груза | 8 |

| Потери и хищения груза (сохранность груза) | 9 |

| Экспедирование отправок | 10 |

| Квалификация персонала | 11 |

| Отслеживание отправок | 12 |

| Готовность перевозчика к переговорам об изменении сервиса | 13 |

| Гибкость схем маршрутизации перевозок | 14 |

| Сервис на линии | 15 |

| Процедура заявки (заказа транспортировки) | 16 |

| Качество организации продаж транспортных услуг | 17 |

| Специальное оборудование | 18 |

Наряду с перевозчиком основным логистическим посредником в перевозке является транспортно-экспедиционная фирма (или экспедитор).

Дополнительными услугами, оказываемыми экспедитором клиенту, как правило, являются:

— получение документов для экспорта-импорта грузов;

— выполнение таможенных формальностей;

— проверка количества и состояния груза;

— погрузка-разгрузка транспортных средств;

— уплата пошлин, сборов и других расходов, связанных с транспортировкой;

— хранение, складирование, сортировка, комплектация груза;

— информационные услуги, страхование и т.п.

Как видно из приведенного перечня услуг, транспортно-экспедиционные фирмы по существу интегрируют большое количество элементарных логистических активностей в комплексные и ключевые, хотя формально эти операции и функции не называются логистическими. В нашем законодательстве до сих пор, к сожалению, отсутствует нормативно-правовая база по логистике, в том числе транспортной.

По данным в США были проведены обследования деятельности транспортно-экспедиционных фирм, обслуживающих более 350 предприятий различных отраслей экономики. Оказалось, что около 70% предприятий предают функции по выполнению расчетов транспортно-экспедиционным фирмам. Складирование ГП и МР осуществляется для 22% предприятий. Выбор наиболее выгодного варианта доставки, согласование с перевозчиками применяемых тарифов производится для 22% клиентов; контроль за движением грузов — для 15% предприятий. Создание информационных систем для хранения и обработки логистических данных осуществляется для 13%, а организация электронного обмена данными с партнерами для 12% предприятий. Для 11% предприятий обеспечивается использование принадлежащих им парков подвижного состава, а для 7% — производится контроль уровня их материальных запасов на складах.

Этот перечень услуг постоянно расширяется как в объемном, так и в качественном плане. Многие транспортно-экспедиционные фирмы, располагая крупными грузовыми терминалами, осуществляют долговременное складское хранение ГП производителей, а в ряде случаев выкупают продукцию, выполняя функции крупных оптовых торговых посредников. Интегрируя логистические активности, связанные с транспортировкой, складированием, хранением, грузопереработкой, консолидацией и продажей продукции, транспортно-экспедиционные фирмы по существу преобразуются в логистические фирмы (центры) или КФР, обеспечивая устойчивые рынки сбыта услуг, долговременную прибыль, а также снижая логистические затраты производителей ГП и улучшая качество логистического сервиса. Эти примеры наглядно демонстрируют тот факт, что интеграция логистических активностей во внешних ЛС является насущным требованием времени.

Проблема выбора транспортно-экспедиционной фирмы (КФР) решается аналогично выбору перевозчика, однако с расширенным перечнем показателей качества экспедиторских услуг. Необходимо отметить, что транспортно-экспедиционное обслуживание клиентуры осуществляется в основном для мелкопартионных, тарно-штучных грузов, а также контейнеров и пакетов (паллетов). Крупногабаритные промышленные, строительные грузы, сырьевые материалы, зерновые и т.п. доставляются, как правило, по прямым договорам грузовладельца с перевозчиком.

К числу вспомогательных логистических партнеров по транспортировке (если экспедиторы не выполняют соответствующие функции самостоятельно) относятся страховые, охранные, информационные фирмы и компании, банки и другие финансовые учреждения, предприятия по грузопереработке, затариванию, упаковке, грузовые терминалы, а также специализированные агенты и брокеры. Системы критериев и показателей, а также процедуры выбора этих посредников чрезвычайно многообразны. Среди основных критериев выбора можно указать тарифы, надежность, финансовую устойчивость, комплексный характер сервиса и т.д.

Источник