Логические и эвристические методы решения задач

Творческая задача всегда является результатом какого-то разногласия, расхождения между реальным и требуемым, имеющимся и желаемым. Если все известные методы решения творческих задач разделить по признаку преобладания в них интуитивных или логических процедур и соответствующих им правил деятельности, то условно можно выделить две группы методов: логические и эвристические. В данном видеоуроке мы разберёмся, в чём состоит суть этих методов.

Наверняка, у каждого из вас есть такой друг, который постоянно поражает вас своим развитым воображением, уникальными и внезапными суждениями, идеями. Всё это говорит о том, что ваш друг имеет высокоразвитое интуитивное мышление. Как правило, человека с таким мышлением называют творческой личностью. Кстати, способность генерирования новых идей – есть один из важнейших признаков творческой личности.

В школе, и в высших и средних особых учебных заведениях, к большому сожалению, развитию интуиции, возможностям к генерированию новых идей уделяют очень мало внимания. Преподаватели в основном обращают своё внимание на логические способы решения задач, в том числе и в процессе решения творческих задач. Чтобы решить любую задачу, человек может выбрать один их следующих путей:

1) подойти к решению задачи исполнительски, то есть применить уже известные типовые решения, общепринятые схемы;

2) либо решить задачу творчески – то есть изобрести (создать, спроектировать) свой новый способ достижения цели.

Несложно понять, что творческий процесс предусматривает решение неординарных, творческих задач, но ни в коем случае не типовых.

Что такое творческая задача?

Под творческой задачей мы будем понимать не какие-нибудь «заковыристые» задачки по математике или физике, а те задачи, которые возникают каждый день в жизни человека или в любом виде деятельности, воспринимаемые человеком как проблема, которая требует для своего решения поиска каких-то новых, не известных ранее способов и приёмов, создания нового принципа действия, новой технологии. Творческая задача всегда является результатом какого-то разногласия, расхождения между реальным и требуемым, имеющимся и желаемым.

Итак, если все известные методы решения творческих задач разделить по признаку преобладания в них интуитивных или логических процедур и соответствующих им правил деятельности, то условно можно выделить две группы методов: логические и эвристические.

Логические методы (или их ещё называют рациональные) — это методы, в которых преобладают логические правила анализа, сравнения, обобщения, систематизации, индукции, дедукции. Данная группа методов построена на использовании оптимальной логики анализа технического или какого-либо другого совершенствуемого или исследуемого объекта.

К логическим методам относятся: морфологический анализ, метод многомерных матриц, алгоритм решения изобретательских задач, функционально-физическая методика конструирования. Логические методы решения задач применяются как в науке, так и в жизни. Их преподают в школе. С логическими методами решения задач вас знакомят на уроках математики.

Эвристические методы (иногда их ещё называют интуитивные, иррациональные) — это система принципов и правил, которые задают наиболее вероятные стратегии и тактики деятельности человека, решающего творческую задачу. Другими словами, под эвристическими методами мы будем понимать описание того, как необходимо действовать и что необходимо делать в процессе решения задач определённого класса.

В эту группу входят следующие методы: метод «проб и ошибок»; метод «мозговой атаки» коллективного поиска новых идей; оригинальный метод решения творческих задач в ролевых группах; получивший широкое мировое признание метод синектики; метод личной аналогии, функционально-стоимостной анализ; повсеместно используемый ныне метод морфологического анализа; метод эвристических вопросов, метод сравнительных стратегий, ассоциативные методы.

Эвристические методы решения задач стимулируют интуитивное мышление, генерирование новых идей и на этой основе значительно повышают эффективность

решения определённого класса творческих задач.

Каждый из нас слышал или сам употреблял фразу «методом проб и ошибок». При этом ранее мы даже и не задумывались, что под этим выражением как раз-таки и подразумевается эвристический метод.

Благодаря эвристическому познанию люди научились эффективно разбираться с проблемами и быстро принимать решения. Это не значит, что человек научился остерегаться ошибочных решений. Напротив, эвристический метод как раз и призван помочь в выборе стратегии действий в ситуации, когда исходных данных недостаточно для выработки единого правильного ответа, что в свою очередь не гарантирует абсолютной правильности. Особенность эвристической деятельности в том, что она характерна только для человека и тем самым отличает его от искусственного интеллекта. Следовательно, многие гениальные и творческие решения – это, по сути, сумасбродные идеи, своеобразные «сбои», которые и

приводят к оригинальности.

Правила решения творческих задач нередко именуют эвристическими правилами, а отдельно взятое правило, приём решения творческой задачи иногда называют эвристикой.

Термин «эвристика» произошёл от древнегреческого слова ευρίσκω – что переводится как «отыскиваю», «открываю». В настоящее время используется несколько значений этого термина.

Так, например, под эвристикой можно понимать совокупность логических приёмов, методов и правил, которые облегчают и упрощают решение познавательных, конструктивных, практических задач.

Эвристика – это момент открытия нового, а также методы, которые используются в процессе этого открытия.

Эвристикой ещё называют науку, которая имеет дело с изучением творческой деятельности.

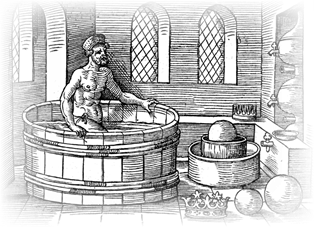

По одной из легенд, древнегреческий математик Архимед, принимая ванну, открыл один из главных законов гидростатики – закон вытеснения. После своего открытия он выкрикнул: «Эврика!», что и стало поводом привязки этого слова к открытию.

Мы не станем судить о правдивости этой истории, достоверно известно и другое. В Древней Греции зародилась система обучения, которая называлась эвристикой. Автором этой системы обучения был Сократ, а сводилась она к сократическим беседам, в которых разговор учителя с учеником происходил путём постановки наводящих вопросов, в результате чего обучающийся самостоятельно приходил к нужному решению задачи.

В одних источниках указывается, что понятие «эвристика» впервые появилось в трудах античного математика Паппа Александрийского, который жил во второй половине III века нашей эры, в других же приоритет первого упоминания отдаётся трудам Аристотеля.

В средние века значительный вклад в развитие эвристики внёс Раймонд Луллий, который известен благодаря своей идее создания машины для решения самых разных задач на основе всеобщей классификации понятий.

Естественно, что за прошедшие тысячелетия арсенал методов и приёмов творчества неуклонно пополнялся и совершенствовался. Особый интерес к использованию этой интеллектуальной сокровищницы человечества стал проявляться в последние три-четыре десятилетия из-за воздействия целого ряда побуждающих факторов, в том числе из-за небывало быстрого и прогрессивного развития техники, появления компьютеров и компьютерных технологий творчества, всё возрастающей конкуренции товаров и интеллектуальных услуг, признания и возрастания ценности интеллектуальной собственности.

Без преувеличения можно сказать, что повышение продуктивности мышления в области технического творчества становится одной из главных проблем современной науки, основным направлением и источником повышения результативности и качества предпринимательской и изобретательской деятельности.

Сегодня методы эвристики нашли своё применение в различных областях управления и бизнеса, в рекламе, дизайне, даже в искусстве. Эвристические методы могут быть широко применены в практике современного руководителя любого ранга. Проведение совещаний, деловых игр с использованием данных методов открывает принципиально новые подходы к решению управленческих проблем, задач в области коммерческой деятельности, а также в сфере услуг.

Эвристические методы решения нестандартных задач представляют собой эффективные алгоритмы, которые позволяют рационализировать различные стороны поисковой деятельности. Эти методы опираются на активизацию творческой деятельности человека и развитие его творческих способностей на основе интуитивных процедур деятельности, фантазии, аналогий.

Система эвристических методов решения задач, как и знаний, вообще, является системой открытого типа, то есть с развитием науки и техники будут появляться всё новые и новые эвристические методы.

Процесс решения задач с помощью метода эвристических приёмов состоит из пяти последовательных шагов:

Первый шаг: постановка творческой задачи.

Второй шаг: выбор подходящих приёмов на основе анализа недостатков и дефектов прототипа и противоречий его развития. Прототипом называют наиболее близкий по смыслу и по достигаемому эффекту аналог предполагаемого изобретения.

На третьем шаге происходит преобразование прототипа с помощью выбранных приёмов и формирование нескольких новых решений.

Четвёртый шаг представляет собой анализ новых решений относительно осуществимости и степени эффективности использования.

И наконец, пятый шаг. На этом шаге выполняют действия со второго по четвёртый шаг, при этом выбирая другие прототипы.

В науке и технике выделяют следующие результаты эвристической (творческой) деятельности:

– открытие, то есть установление ранее неизвестных объективных закономерностей, свойств и явлений материального мира с обязательным экспериментальным подтверждением.

– изобретение, то есть новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи, которое не является очевидным следствием известных решений.

– рационализаторское предложение, то есть предложение по улучшению конструкции реального изделия или процесса его изготовления, не содержащее существенно новых решений и с незначительной эффективностью.

– ноу-хау. Под этим термином обычно подразумевают техническую, организационную или коммерческую информацию, составляющую секрет производства и имеющую коммерческую ценность.

Источник

Методы решения творческих задач

В век технического прогресса неудивительно, что на рынке труда люди с креативным мышлением, которые умеют решать творческие задачи нестандартными способами, имеют конкурентное преимущество. Творческая задача – это не математическое уравнение, к которому можно применить стандартные схемы решения и получить готовый ответ.

Случается, что приемлемое решение для задач ученые ищут годами. Например, создание системы электроосвещения заняло у Эдисона около 2-х лет и более 6000 опытов.

Некоторые решения, например у задачи Архимеда, находились случайно. Однако, с развитием техники остро встала необходимость решать исследовательские задачи быстро, креативно и, желательно, учитывая экономические аспекты.

Решать такие задачи и расширить горизонты своего мышления можно учиться.

Метод мозгового штурма

Для решения нестандартных задач отлично подходит метод мозгового штурма.

Впервые он был применен во время Второй мировой войны.

Алекс Осборн командовал торговым судном, которое перевозило военную технику и продукты питания в объятую пламенем войны Европу. Торговые суда во время рейса обычно сопровождают боевые корабли, но так получилось, что корабль Осборна шел без охраны.

Радиограмма принесла нерадостные вести о немецкой подлодке, что вела охоту на этом участке моря. И тогда встревоженный капитан вспомнил старую пиратскую традицию, когда перед лицом опасности собиралась вся команда от юнги до офицерских чинов, и каждый предлагал свои идеи спасения. Осборн собрал команду, обрисовал проблему и предложил всем высказаться на тему как не стать кормом для акул (кстати, предложите ученикам высказать свои варианты).

Один из юнг шутливо заметил: в момент приближения торпеды всем стать по борту и дунуть на торпеду, тогда она отвернет с курса и пройдет мимо. Шутки шутками, но идея не давала покоя капитану, и к следующему рейсу транспорт был оснащен запатентованными Осборном дополнительным винтами, которые создавали по борту поток воды и в один из рейсов изменили курс торпеды, сохранив жизнь экипажу.

«Мозговой штурм» – это не одесский базар, где каждый кричит громче, стараясь выгоднее продать свой товар (продвинуть идею), это слаженная работа группы. Оптимальное количество группы мозговых штурманов – от 10 до 15 человек. Большее количество ведущему сложно контролировать.

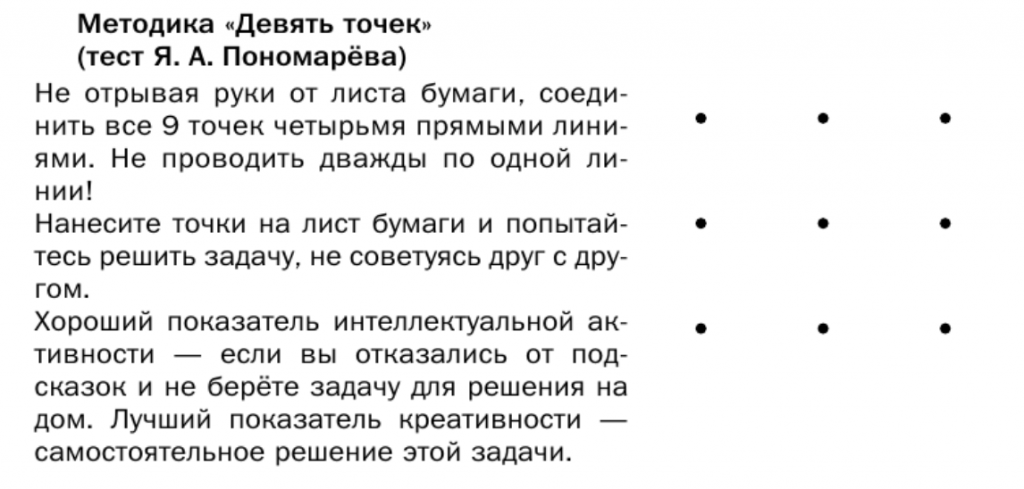

Желательно, чтобы в группу «генераторов» входила парочка фантазеров, абсолютно далеких от той сферы, в которой решается проблема. Они привнесут свежую струю и взгляд под другим углом, поставят все с ног на голову, ведь зачастую для того чтобы найти верное решение нужно выйти за рамки задачи, как в тесте методов решения творческих задач с 9 точками на странице 21 в учебнике «Технология. 10-11 класс» под редакцией В.Д.Симоненко.

Техника имеет определенные, четко обозначенные этапы:

1. Постановка задачи.

2. Выдвижение идей.

3. Обсуждение идей.

4. Принятие решения.

На первом этапе ведущий обрисовывает задачу, которую предстоит решить.

Следующий этап — генерирование идей. В течение 30-60 минут желающие предлагают свои способы решения, можно даже самые фантастические, вроде помощи инопланетян или вмешательства высших сил. Все идеи записываются либо на диктофон, либо на бумагу. Дискуссии на этом этапе вредны.

Ведущий строго следит, чтобы участники не вступали в разговоры и чтобы в творческом порыве не навредили друг другу, а также направляет беседу в нужное русло, задавая вопросы. На этапе генерирования работает только одно правило: нет критике! За этим тоже следит ведущий. В остальном никаких правил. Даже законами физики можно пренебречь.

Далее в дело вступают группа «экспертов». Любая, даже самая фантастическая идея проходит проверку на жизнеспособность. Уточняются условия, при которых можно реализовать то или иное решение. Каждый из группы экспертов высказывает свое мнение. И по итогам обсуждения выбраковываются самые слабые варианты.

В конечном итоге наиболее смелое, нестандартное решение проходит проверку всеми экспертами и принимается в работу.

Метод ТРИЗ

Еще одним способом решения творческих задач является техника ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач была предложена в 1946 г. советским ученым Генрихом Альтшуллером. Судьба ученого не была сладкой. Изобретатель получил первый патент в 8 классе, выжил в Великую Отечественную войну, и в 1948 г. за любовь к науке и Родине получил 25 лет лагерей. Генрих Альтшуллер не сломался, смог выжить в суровых условиях и передал накопленные знания последователям, обучив новые поколения ученых алгоритму решения изобретательских задач (АРИЗ).

Любая изобретательская задача, говорил Альтшуллер, – это выявление и разрешение противоречия. И свои методы он использовал не только для решения научных задач, но и для решения житейских

Пройдя застенки лагерей, даже несмотря на весь свой талант и знания, ученый не мог претендовать на хорошую работу, а средства на жизнь нужно было зарабатывать. В итоге противоречие «работать надо, на работу не берут», было решено. Генрих Альтшуллер начал писать фантастические рассказы под псевдонимом Генрих Альтов. Свой первый рассказ «Икар и Дедал» Альтшуллер опубликовал в 1958 г.

Но не только ученые и инженеры решают задачи с помощью ТРИЗ. Сотрудники уголовного розыска, художники, дизайнеры в своей работе сталкиваются с задачами, для решения которых нужно разрешить противоречие.

Одним из примеров удачного использования ТРИЗ в искусстве является Казанский собор в Санкт-Петербурге. За образец собора Павел I распорядился принять Собор Святого Петра в Ватикане. Из-за протяженности проспекта с запада на восток и особенностей размещения алтаря согласно церковным канонам все храмы Невского строились боком к проезжей части. Однако благодаря размещению колоннады А.Н.Воронин сделал северную часть собора парадной.

Рассмотрим алгоритм ТРИЗ:

- Определяем тип задачи. Задачи бывают двух типов: исследовательские и изобретательские. При исследовательской описывается новое, неизвестное явление, а при изобретательской изменяется известное явление, которое нужно устранить или модифицировать. Задача этапа – перевести исследовательскую задачу в изобретательскую, задав вопрос: «Что нужно сделать чтобы. »

На втором этапе формируется противоречие и идеальный конечный результат (ИКР). Иногда продумывание ИКР уже наталкивает на мысли по решению.

Изучение ресурсов, необходимых для решения задачи.

Вепольный анализ — это оценка взаимодействия вещества и поля, участвующих в задаче.

Потренируемся в применении методов творческого решения практических задач.

В 80-х годах ХХ века у берегов Кореи археологи обнаружили затонувший корабль. С XVI века торговое судно с грузом керамики лежало на морском дне на глубине около 60 метров. Достать дорогие, покрытые уникальной оливково-зеленой глазурью селадоны, предназначенные на продажу японской аристократии, не представлялось возможным. Ведь даже опытные ловцы жемчуга могут нырнуть на глубину только около 20 м. Однако через пару недель к археологам пришел старый рыбак и предложил купить несколько ваз с затонувшего корабля.

На все вопросы о том, как можно достать древние вазы с такой глубины, рыбак посмеивался и отвечал, что ловил на удочку.

Вопрос: Как можно поднять со дна моря хрупкую керамику, не повредив ее?

Источник