Линейный, концентрический, спиралевидный

На основе учебного плана и государственного образовательного стандарта преподаватель составляет учебную программу и тематический план изучения дисциплины.

Учебная программа обычно содержит:

1) наименование учебной дисциплины, категорию студентов, для которой она предназначена, информацию о том, кем и когда подготовлена;

2) пояснительную записку, в которой описываются значимость дисциплины в рамках образовательной программы, предмета,

3) Компетенции — требования к знаниям и умениям студентов,

4) формы и методы контроля и оценки знаний;

5) краткое описание содержания изучаемых тем;

6) список литературы, на которую опирается преподаватель при раскрытии содержания курса.

Учебная программа является,

— с одной стороны, официальным документом, хранящимся на кафедре и свидетельствующим о том, насколько в преподаваемой дисциплине отражаются требования государственного образовательного стандарта,

— а с другой стороны, рабочим документом, на основе которого преподаватель строит процесс обучения.

Тематический план является документом, который описывает распределение тем учебной программы по видам занятий, необходимое методическое обеспечение, формы контроля и аттестации знаний и умений студентов.

При разработке учебных планов и программ преподавания психологии возникает сложная проблема в отборе содержания, которое будет изучаться на разных ступенях обучения.

Существует три способа построения учебных программ:

линейный, концентрический, спиралевидный (Педагогика, 2002, с. 252-253).

Сущность линейного способа построения учебных программ состоит в том, что отдельные части (порции) учебного материала образуют непрерывную последовательность связанных между собой звеньев (выстраиваются по одной линии).

Каждая часть изучается, как правило, только один раз.

Причем новое содержание выстраивается на основе уже известного и в тесной связи с ним.

Достоинство линейного способа расположения содержания учебных программ заключается в его экономичности во времени, поскольку исключается дублирование материала. Этот способ обычно используется в преподавании психологии в вузовских образовательных программах.

Недостатком линейного способа является то, что на разных ступенях обучения студенты и учащиеся не всегда способны усвоить определенные сложные явления. Поэтому этот способ неприменим при разработке программ школьного и вузовского изучения психологии на разных ступенях.

Концентрический способ построения учебных программ позволяет несколько раз изучать один и тот же материал (вопрос) с постепенным усложнением, расширением содержания образования за счет новых компонентов, более детальным и глубоким рассмотрением связей и зависимостей.

Концентрическое расположение материала в программах предусматривает не простое повторение, а более глубокое изучение тех же вопросов.

Такой способ построения программ замедляет темп обучения, требует больших затрат учебного времени, однако порой оказывается неизбежным.

В преподавании психологии в настоящее время чаще всего преобладает именно концентрический тип программ:

и в средних и в высших учебных заведениях учащихся и студентов обучают

одному и тому же материалу, но с разной степенью сложности.

В результате имеет место дублирование учебного материала, изучаемого в школе и в вузе, а также на разных ступенях вузовского обучения.

При спиральном способе построения программ расположение учебного материала сочетает последовательность и цикличность его изучения.

Характерной особенностью этого способа является то, что учащиеся (студенты) не выпускают из поля зрения исходную проблему и в то же время постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.

В отличие от линейной структуры при спиральном построении программы отдельные темы изучаются неоднократно (Куписевич, цит. по: Педагогика, 2002, с. 253).

В отличие от концентрической структуры, при которой учащиеся возвращаются к исходной проблеме иногда даже спустя несколько лет, спиральная структура не предполагает столь длительных перерывов.

Разработка учебных программ спирального типа в настоящее время становится все более актуальной в психологии.

Это связано с включением данного предмета в образовательные программы разного уровня (основного, среднего, высшего, послевузовского).

В этих условиях необходимо координировать цели и задачи психологического образования в разных типах учебных заведений, определять специфику ее преподавания для разных категорий учащихся и студентов.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник

Понятие о концентрическом, линейном и линейно-ступенчатом принципе расположения учебного материала.

Теория и практика разработки учебных программ знает два способа их построения:линейный и концентрический.

В последнее время интенсивно обосновывается, в частности Ч. Куписевичем, так называемый спиральный способ построения школьных программ.

Сущность линейного способа построения учебных программ состоит в том, что отдельные части (шаги, порции) учебного материала выстраиваются как бы по одной линии и образуют непрерывную последовательность тесно связанных между собой и взаимообусловленных звеньев — ступеней учебной работы, — как правило, только один раз. Причем новое выстраивается на основе уже известного и в тесной связи с ним.

Такое построение учебных программ несет в себе как положительные, так и отрицательные явления в обучении. Достоинство линейного способа расположения содержания учебной программы заключается в его экономичности во времени, поскольку исключается дублирование материала. Недостатком линейного способа является то, что в силу возрастных и психологических особенностей учащихся, особенно на младшей ступени обучения, школьники не в состоянии постигать сущность изучаемых явлений, сложных по своей природе.

Концентрический способ построения учебных программ позволяет один и тот же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей.

Концентрическое расположение материала в программе предусматривает не простое повторение, а изучение тех же вопросов на расширенной основе с более глубоким проникновением в сущность рассматриваемых явлений и процессов. И хотя концентризм замедляет темп школьного обучения, требует больших затрат учебного времени на изучение учебного материала, порой порождает у учащихся иллюзию знания тех вопросов, с которыми они повторно сталкиваются, что, естественно, снижает уровень их активности в обучении, концентризм в школьном обучении неизбежен. Это особенно ярко проявляется в процессе изучения языка, математики, истории и других предметов, которые изучаются в начальной школе и затем в старших классах. Аналогичное явление наблюдается и при изучении других предметов.

Негативных сторон линейного и концентрического способа построения учебных программ в значительной степени удается избежать при составлении учебных программ, прибегая к спиралеобразному расположению в них учебного материала, благодаря которому удается сочетать последовательность и цикличность его изучения. Характерной особенностью этого способа является то, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. В отличие от концентрической структуры, при которой к исходной проблеме возвращаются порой даже спустя несколько лет, в спиральной структуре нет перерывов такого типа.

Кроме того, в отличие от линейной структуры обучение, обладающее спиральной структурой, не ограничивается одноразовым представлением отдельных тем.

Линейный (раздел изучается 1 раз); ступенчатый (раздел изучается в несколько этапов); концентрический (разделы изучаются «по кругу» от фонетики до синтаксиса).

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Понятие о концентрическом, линейном и линейно-ступенчатом принципе расположения учебного материала.

Понятие о концентрическом, линейном и линейно-ступенчатом принципе расположения учебного материала.

Понятие о концентрическом, линейном и линейно-ступенчатом принципе расположения учебного материала.

Источник

3. Концепция линейного программирования обучения. Организация линейных обучающих программ

В настоящее время» в практике обучения получили широкое распространение три типа обучающих программ: 1) линейные, 2) разветвленные; 3) адаптивные Существуют еще линейно-разветвленные программы, в которых используются одновременно принципы линейного и разветвленного программирования.

Теоретической базой для программ линейного типа служит теория научения, разработанная американским психологом Б. Ф. Скиннером. В 1958 г. он опубликовал статью «Обучающие машины»», в которой описал процедуру программирования, получившую в дальнейшем название линейного .программирования. Еще ранее, в 1954 г., в статье «Hayка об учении и искусство обучения» он изложил и обосновал метод формирования поведения на основе разработанной им теории научения. Одно из основных понятий этой теории — «оперантный рефлекс» — является разновидностью хорошо известных в физиологии условных рефлексов. Оперантный рефлекс основан на подкреплении ответных реакций на стимул. Суть открытия, сделанного Скиннером, состоит в том, что можно искусственным путем вызывать нужные реакции животного, используя подкрепление ответных реакций на стимул. Если, например, животное обладает определенным набором спонтанных реакций, то, подкрепляя нужные реакции, можно добиться того, что они будут возникать не случайно и вероятность их будет возрастать от пробы k пробе. Научение, с этой точки зрения, есть ничто иное, как изменение вероятности связи стимула и реакции. В естественных условиям животное подкрепляется естественно, но, видимо, можно организовать подкрепление реакций целенаправленно и искусственно и тем самым формировать желаемые формы поведения.

Процедура формирования такого поведения получила в научной литературе названия «оперантного обусловливания» и сводится к следующему:

1) нужно выбрать достаточно сильный для данного вида животных раздражитель;

2) животное должно находиться в состоянии известной депривации, т. е. потребность, на основе которой формируется желаемое поведение, должна быть выражена достаточно сильно;

3) подкрепление должно выдаваться выборочно в ответ на желаемое поведение животного и как можно быстрее — желательно почти одновременно с реакцией, которая должна подкрепляться в соответствии с планом обучения;

4) быстрее всего животное обучается при положительном подкреплении;

5) подкрепляться должно каждое «спонтанное» движение животного, «направленное k пели» То есть каждое движение могло бы войти в состав требуемого сложного поведения;

6) все побочные нежелательные движения животного должны угашаться за счет отсутствия подкрепления.

Эти правила составляют так называемую процедуру последовательного научения, разработанную Б.Ф. Скиннером.

Таким образом, целенаправленное формирование поведения в соответствии с рассмотренной концепцией осуществляется при учете следующих факторов: 1) репертуара поведения, т. е. определенных единиц поведения (поведенческих актов), из которые строится желаемое поведение; 2) мотивации, отражающей потребность или нужду организма в чем-то существенном для его жизни; 3) подкреплений, контролирующих поведение. Исключительно важное значение Скиннер придавал последнему из перечисленных факторов. В серии специальные экспериментов он изучил различные способен осуществления подкрепляющих воздействий и установил следующее: 1) необходимо подкреплять каждый шаг в желаемом поведении. Чем реже производятся подкрепления, тем меньше вероятность закрепления в поведении желаемых реакций; 2) Характер подкреплений находится в зависимости от специфики формируемого поведения и, следовательно, должен специально подбираться; 3) подкрепление должно следовать немедленно за ответной реакцией. Отсрочка даже в несколько секунд снижает эффект обучения; 4) — положительные подкрепления эффективнее отрицательных.

Таким образом, целенаправленное формирование поведения в соответствии с рассмотренной концепцией осуществляется при учете следующих факторов: 1) репертуара поведения, т. е. определенных единиц поведения (поведенческих актов), из которые строится желаемое поведение; 2) мотивации, отражающей потребность или нужду организма в чем-то существенном для его жизни; 3) подкреплений, контролирующих поведение. Исключительно важное значение Скиннер придавал последнему из перечисленных факторов. В серии специальные экспериментов он изучил различные способен осуществления подкрепляющих воздействий и установил следующее: 1) необходимо подкреплять каждый шаг в желаемом поведении. Чем реже производятся подкрепления, тем меньше вероятность закрепления в поведении желаемых реакций; 2) Характер подкреплений находится в зависимости от специфики формируемого поведения и, следовательно, должен специально подбираться; 3) подкрепление должно следовать немедленно за ответной реакцией. Отсрочка даже в несколько секунд снижает эффект обучения; 4) — положительные подкрепления эффективнее отрицательных.

Хотя теория и процедура оперантного обусловливания (термин Б.Ф. Скиннера) были разработаны на основе обобщения результатов, полученных при экспериментировании с животными, но Скиннер считал, что законы научения универсальны и, следовательно, могут быть распространены и на человека. В одной из работ он пишет: «При экспериментальной проверке новых методов обучения в качестве объектов обучения брались голуби, крысы, собаки, обезьяны, дети, а также психически нормальные люди. При этом обнаружилось много сходного в обучении животных и детей, несмотря на большие филогенетические различия» [4]. В случае обучения человека меняется характер стимулов и подкреплений, но по сути поведение человека подчиняется тем же закономерностям, ‘что и поведение животного, пишет Скиннер. Он многократно повторял, что действительные причины поведения индивида лежат в устройстве его среды и ее истории. Индивид ведет себя в данной ситуации так потому, что в сходной ситуации он был определенным образом подкреплен и ради этого подкрепления он ведет себя так и сейчас.

Эти теоретические положения легли в основу разработки процедуры программирования и построения обучающих программ линейного типа. B этих программах учебный материал, подлежащий усвоению, делится на порции — преимущественно небольшие по объему и содержанию. Порции материала последовательно предъявляются учащемуся либо с помощью машинного устройства на экран, либо с помощью программированного учебника. В порциях изучаемый материал дан с небольшими пропусками, которые учащийся должен самостоятельно заполнить.

Приведем пример: учащемуся сообщается: «Из опыта известно, что ток очень легко протекает через медь. Другими словами, медь оказывает очень . сопротивление току». Вместо точек учащийся должен вставить то слово, которое подходит к данному случаю. В приводимом’ примере это слово «небольшое». Авторы линейных обучающих программ считают, что это слово легко напрашивается в качестве ответа, и этот ответ учащийся находит на следующем кадре, либо на следующей странице учебника. .

Информация в порциях может быть представлена и в форме вопроса. Например, после сообщения учащемуся соответствующей предварительной информации в очередной порции формулируется вопрос: «Сопротивление нагрузки — 9 0м; ток, текущий через нее, — 6 А. Чему равна разность потенциалов между ее концами?» Учащийся должен ответить на поставленный вопрос, сделав соответствующие вычисления. Полученный ответ он может сверить, обратившись к следующему кадру программы (‘порции учебного материала).

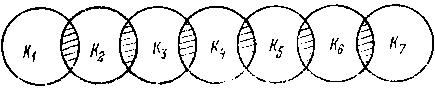

Схема линейной последовательности учебного материала представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема линейного программирования

Из этой схемы видно, что отдельные порции перекрывают друг друга (эти элементы отмечены на схеме штриховкой). Она указывают на наличие в программе так называемых «различительные стимулов». Эти стимулы служат для увеличения вероятности правильного ответа учащегося. Если размер их слишком велик, учебная программа будет слишком простой для усвоения; если слишком мал, она становится чрезмерно трудной для учащегося, так как отдельные порции становятся практически независимыми друг от друга.

В программах линейного типа отдельные порции (дозы) учебного материала, как правило, содержат небольшое количество учебного материала (информации). Это необходимо для того, чтобы уменьшить вероятность ошибочных реакций обучающихся. Авторы программ считают, что «если учащийся делает ошибку, т. е. дает неправильный ответ, то в лучшем случае программа была для него бесполезной, и он бесцельно потратил свое время, а в худшем случае он нанес себе вред. Поэтому линейные ‘программы отшлифовываются до такой степени, что ошибки встречаются крайне редко, и их вообще можно не принимать во внимание» ([7, с. 60]. Следует также напомнить, что требуемое (поведение, согласно концепции оперантного научения, может вызываться только путем подкрепления правильных реакций и не подкрепления (угашения) неправильных. Из этого следует, что сложность линейных программ определяется в расчете на «слабых» учеников. Обычно объем и сложность материала, включаемого в кадр (порцию или дозу), определяются эмпирическим путем — число ошибок, допустимых при изучении одной дозы, не должно превышать 5%.

Другой важной особенностью линейных программ является то, что учащийся самостоятельно заполняет пропуски, «конструируя» ответ. Считается, что такой способ организации обучения способствует развитию самостоятельности учащихся и, следовательно, ведет к более эффективным результатам в обучении.

Другой важной особенностью линейных программ является то, что учащийся самостоятельно заполняет пропуски, «конструируя» ответ. Считается, что такой способ организации обучения способствует развитию самостоятельности учащихся и, следовательно, ведет к более эффективным результатам в обучении.

Обратимся теперь к вопросу о месте и значении линейного программирования в обучении традиционном. Возможно, не было бы смысла так подробно останавливаться на этих программах, если бы не факт их достаточно большой популярности и широкого распространения как у нас в стране, так и за рубежом. Суть этих программ достаточно хорошо выражена в следующей фразе: «Главное условие этой теории заключается в том, что желаемое изменение поведения, определяемого как научение, может быть осуществлено прежде всего путем побуждения к желаемому поведению с последующим подкреплением аналогично тому, как это делается при дрессировке собаки. » [7, с. 60]. Действительно, обучение, организованное с использованием линейных ОП, лучше всего может быть охарактеризовано как дрессировка. Вероятно, нет смысла доказывать, что дрессировка как вид научения имеет ограниченное значение для человека.

В таком случае, где же место этих программ в процессе обучения человека? Это прежде всего задачи по формированию простых навыков. «Дело в том,—пишет Гордон Паск, — что в ряде случаев логические условия выполняются даже при использовании простейшего метода Скиннера. Так, например, если мы рассматриваем повторяющиеся задания, когда действия человека хорошо мотивированы, то предложения вида «Я знаю, что этот человек будет заинтересован в учебе, так как он хочет усвоить правила орфографии», являются истинными» [7, с.251].

Источник