Личность – способ бытия человека в обществе. Индивидуальность

Сложный и длительный путь формирования современного человека привел к тому, что в нем тесно переплелись два начала: биологическая природа и социальная сущность. При этом каждый человек неповторим, поскольку наделен индивидуальными различиями.

С одной стороны, все люди похожи и это позволяет нам судить о целостности человека как части природы и общества; но с другой стороны, человек – это личность с множеством различных ее аспектов. Если родовое понятие – человек включает единство социального и биологического, то личность отражает социальную природу человека. Марис писал, что сущность личности составляют не борода, не кровь и т. д., а ее социальное качество. Общество состоит из бесконечно разнообразных личностей.

Личность – это персонификация определенного вида деятельности общественных отношений, определенных социальных ролей и функций.

— положение индивида в системе общественных отношений (роли, функции, маска, статус);

Личность – это те характеристики человека, которые отвечают за согласованные проявления его чувств, мышления и поведения. Человек умеет отвечать за свои поступки. Это способность индивида формулировать свое «Я» и сделать его предметом анализа (ребенок в 2-3 года). В этом смысле не все люди – личности.

Бытие человека в качестве личности зависит от общественного мнения в конкретных условиях, формирующих набор признаков и черт, необходимых для признания человека – личностью. Так, в рабовладельческом обществе правом считаться личностью обладали свободные граждане. В феодальном строе личность определялась принадлежностью к дворянскому сословию. У Гоголя в «Мертвых душах» дана субординация личностей в яркой художественной форме. Капитализм упразднил сословные привилегии, поскольку пролетариат признавался членом гражданского общества, т.е. личностью.

В науке насчитывается более 70 определений личности.

Личность – это конкретно-исторический способ бытия человека в обществе, индивидуальная форма существования и развития социальных качеств, связей и отношений, персонифицированных в конкретных видах деятельности и поступках.

Формой проявления «личности» является индивидуальность. Неповторимость свойств индивида проявляется не в наборе черт и свойств (мужество, трудолюбие, общительность и т.д.), а в способе их проявления и выражения, в сочетании целей и средств их достижения, черт характера, привычек, эмоций и т.д. одаренный человек обладает не только задатками, но и способностью их реализации. А чем полнее в личности отражается общечеловеческое содержание, тем она ярче выражает интересы своего общества.

Индивидуальность – центр личности, ядро и способ ее бытия. Отсюда – личность социальна по сути, но индивидуальна по способу своего существования.

Теория личности дает ответ на три вечных вопроса: что? как? почему?

Источник

3.2. Личность – способ бытия человека в обществе

Биологические качества, с которыми рождается индивид, являются материальной основой процесса превращения ребенка в социальное существо, в личность. Личность – это “социальное” лицо человека, результат развития индивида в обществе, плод социализации.

В процессе социализации индивид приобретает личностные качества двух порядков: 1) те, которые характеризуют включенность индивида в различные малые и большие социальные группы, в члены конкретно-исторического общества и человечества; 2) те, которые свидетельствуют о своеобразном преломлении социальных свойств и качеств в структуре индивида, об индивидуальности человека. Поэтому понятие личности имеет два смысла: социально-групповой, благодаря которому можно говорить о типах личности (например, личности студента, личности инженера, личности предпринимателя и т.д.) и социально-индивидуальный, который определяет индивида как личность (например, личность Иванова, Петрова, Смирнова и т.д.).

Человек рождается не личностью, а биологической индивидуальностью. Личностью же он становится. Биологически (анатомо-физиологически) человек не предопределен к социальным свойствам и качествам. Он не предназначен даже к такому человеческому, биологическому качеству как прямохождение. Этому его приходится учить. Предоставленный самому себе организм ребенка так и остался бы чисто биологическим организмом – животным. И это подтверждается фактами попадания детей в сообщество животных (например, волков). Такие дети превращаются в животных. И даже когда возвращаются в общество, полноценными людьми так и не становятся.

Ребенка в процессе развития принуждают встать на задние конечности не потому, что две конечности лучше приспособлены для передвижения, а потому, чтобы освободить его передние конечности для функций, навязываемых чисто человеческим существованием, культурой, формами предметов, созданных человеком для человека и необходимостью пользоваться ими. По мере того, как органы тела индивида превращаются в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и сама личность. В этом смысле процесс возникновения личности выступает как процесс преобразования биологически заданного материала силами общественной действительности.

С первых минут жизни тело младенца включено в человеческие отношения, опосредованные искусственными вещами, созданными предшествующими поколениями людей. Все общественные связи и отношения не могут существовать без определенных вещей и соответствующей деятельности. Например, такое политическое явление как выборы депутатов или президента не могут существовать без избирательных участков, оснащенных столами для выдачи бюллетеней, кабинами для тайного голосования, урнами и прочими вещами. Проведение выборов предполагает и соответствующие виды деятельности: агитацию за кандидатов, работу избирательных комиссий, голосование тех людей, которые имеют право участвовать в выборах. Поэтому когда индивид овладевает этими вещами и соответствующей деятельностью, он включается в общественные связи и отношения, т.е. приобретает социальные свойства и качества. На первых порах ребенок овладевает вещами и осуществляет определенную деятельность с помощью взрослых, а затем и без них. Известный специалист по проблемам личности Э.В. Ильенков подчеркивал, что “все без исключения человеческие способы деятельности обращенной на другого человека и на любой другой предмет, ребенок усваивает извне. “Изнутри” ни одно, пусть самое пустяшное специфически человеческое действие не возникает, ибо в генах запрограммированы лишь те функции человеческого тела (и мозга, в частности), которые обеспечивают чисто биологическое существование, но не как не социально- человеческую его форму” (С чего начинается личность. — М.: Политиздат, 1984-С.336).

С момента рождения ребенка биологическая связь между ним и матерью приобретает социальную форму, которая опосредуется вещами и соответствующими действиями с ними. Ведь каждая вещь – чашка, из которой кормят ребенка, одежда, которую надевают на него, игрушка, которой он манипулирует – связывает ребенка с другими людьми, которые сделали эти вещи, а овладение ими означает освоение ребенком тех или иных человеческих, социальных свойств, качеств, технологии действий и правил поведения. Предметная деятельность ребенка приобретает орудийный характер, (всякая человеческая деятельность предполагает использование социальных орудий), а общение становится речевым, опосредованным языком. Дальнейшее развертывание этой исходной ситуации и ведет ребенка к формированию его как личности.

Личность возникает тогда, когда индивид начинает осуществлять внешнюю деятельность по правилам, заданным ему извне – обществом, культурой. В свою очередь внешняя деятельность так или иначе связана с другими людьми: либо непосредственно, либо опосредованно (через вещи, правила и нормы поведения). Поэтому возникновение и существование личности предполагает реальное взаимодействие по меньшей мере двух индивидов связанных между собой через вещи и вещественно-телесные действия с ними.

Личность представляет собой индивидуализированную социальность, т.е. индивидуально воплощает и выражает различные “ансамбли” индивидов. Например, личность студента Иванова заключает в себе социальные качества и свойства, присущие каждому студенту (стремление умножить свои знания, получить высшее образование в избранной специальности, повысить свой культурный уровень и т.д.). Но эти качества проявляются в нем своеобразно в тесной связи с его психическими особенностями (новые знания он схватывает, как говорится, на лету или очень трудно; он стремится просто получить диплом о высшем образовании или действительно хочет стать квалифицированным специалистом и т.д.). Каждое социальное качество и свойство существует у личности в своеобразной, специфической форме, а система этих качеств характеризуется индивидуальностью. Таким образом, личность представляет собой противоречивое единство социального и индивидуального.

Значимость личности обусловлена тем, насколько полно, точно, глубоко и ярко воплощены в ней именно социальные качества и свойства. Личность ценна не своей индивидуальностью самой по себе, а тем, насколько в ее индивидуальности выражены социально значимые качества и свойства. Подлинная личность проявляется не в оригинальности и не в манерничанье, а в умении делать то, что умеют другие, но лучше всех. Неповторимость выдающейся личности заключается в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше и полнее других, выражая общественно значимые свойства, явления, процессы. Личность при этом раздвигает рамки наличных возможностей, открывает для всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Выдающаяся личность возникает на переднем крае социального творчества (научного, технического, производственного, художественного и т.д.). Продукт ее творчества становится достоянием всех. Создавая то, что нужно и интересно всем подлинная личность делает это талантливее, легче свободнее, чем сумел бы это сделать кто-то другой.

Выдающиеся личности наглядно демонстрируют важную сторону любой личности. Эта сторона касается активности самого индивида в процессе формирования и развития личности. Хотя личность и формируется под влиянием внешних воздействий на нее (вещей, других людей, условий жизни и т.д.), но она не является результатом прямого наслаивания внешних воздействий. Индивид не пассивно, воспринимает внешние воздействия, а преобразует их в процессе своей деятельности. Поэтому, с одной стороны, человек становится личностью под влиянием внешних воздействий, а с другой стороны, сам делает себя личностью, утверждает себя как определенную личность. В любом своем действии (от повседневного поведения до героического поступка на поле боя) индивид передает окружающим частичку себя, утверждает ее как самобытная личность.

В своих действиях индивид сознательно или бессознательно считается с чертами своего организма и своей психики, так же, как он считается с внешними условиями и имеющимися у него средствами деятельности. Но, как показывают психологические исследования, не только эти факторы определяют личность. Существенным фактором в формировании личности выступает и сознание индивида, его желания, ориентации, установки, убеждения. Деятельность индивида и его формирование как личности начинается с того, что он действует ради того, чтобы поддержать свое существование. Но с возникновением личности (с определением его человеческой сущности) происходит переворот в побудителях деятельности. Индивид поддерживает свое существование не ради существования (как у животных), а ради развития и реализации своей личности (своей сущности), ради осуществления своего человеческого назначения (Подробнее об этом см.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политизат,1975.- С.225-226).

Поскольку личность представляет собой единство индивидуальности и социальности, единичного и общего, поэтому можно выделять в ней не только специфические, но и типические черты. В наиболее общем плане выделяют несколько социальных типов личности, которые прослеживаются на всем историческом пути развития человечества.

Первый тип — “деятели” – охотники и рыболовы, воины и ремесленники, земледельцы и рабочие, инженеры и менеджеры и т.д. Главное для таких личностей – практическое преобразование природного или социального мира, изменение других людей и самого себя. Они “горят” на работе и находят в этом высшее удовлетворение, даже если плоды их деятельности весьма скромны.

Второй тип – “мыслители”. Это люди, которые глубоко осмысливают реальность, жизнь человеческую и поэтому слывут мудрецами. Они выступают “маяками” человечества, за что их часто обожествляют или объявляют пророками (правда, чаще после их смерти).

Третий тип – люди чувств и эмоций, которые остро чувствуют несправедливости общественного устройства, трагизм переломных этапов в развитии общества. Прежде всего, это деятели литературы и искусства, гениальные прозрения которых зачастую опережают самые смелые научные прогнозы и прорицания мудрецов. Так, поэт А. Белый еще в 1921 году написал стихи, где упоминалась атомная бомба, а другой поэт А. Блок слышал “музыку” революции задолго до ее начала.

Четвертый тип – гуманисты и подвижники, которые отличаются обостренным чувством ощущения душевного состояния других людей. Милосердие и сострадание к другим людям они делают целью и смыслом своей жизни. К наиболее выдающимся из них можно отнести А. Швейцера, Мартина Лютера Кинга, Мать Терезу и других.

Выделенные четыре типа личности распространяются в определенной мере на всех людей. Каждого индивида можно отнести по преимуществу к тому или иному типу личности, либо к различным их сочетаниям.

Выделяются и менее общие типы личностей по самым различным признакам, по которым люди разделяются на всевозможные социальные группы. При этом каждый индивид будет сочетать в себе разные типы, ибо он входит не в одну а в ряд малых и больших социальных групп. Например , индивид Смирнов, будучи любимым сыном, студентом, хорошим другом, любителем легкой музыки, рыбинцем, русским, входит в соответствующие социальные группы. И относится, таким образом, к определенным данным и группам и типам личностей. В совокупности они характеризуют индивида как активного участника общественной жизни.

Лекция 4. Биологические основы потребностей и их сущность

4.1. Индивидуальные физиологические и психические особенности человека — основа потребностей.

Источник

ЛИЧНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ.

Личность — одна из базовых категорий психологической науки и одно из наиболее широко применяемых понятий. Традиционно в психологии в это понятие вкладываются представления о наиболее развитом уровне человеческой субъективности.

Реальность, которая описывается термином «личность», проявляется уже в этимологии. Словом «личность» (persona) первоначально обозначалась маска, надевавшаяся актером древнегреческого театра. Постепенно понятие личности наполнялось все большим многообразием смысловых значений, оттенки и диапазон которых в определенной мере специфичны для каждого конкретного языка.

В русском языке слово «личность» близко слову «личина», которое, согласно В.И.Далю, обозначает исполнение чужой роли, притворную внешность, общественное лицо, обращенное к окружающим.

Таким образом, в значении слова «личность» можно выделить два основных смысла:

Первый, наиболее очевидный смысл — несовпадение собственных характеристик человека с содержанием роли, которую он исполняет.

Второй — социальная типичность исполняемой роли, ее открытость другим людям.

Личность — это осознание себя, внешнего мира и места в нем. Такое определение личности дал в свое время Гегель.

А в современной педагогике наиболее удачным считается следующее определение: личность — это автономная, дистанцированная от общества, самоорганизованная система, социальная сущность человека.

Известный философ В.П.Тугаринов к числу важнейших признаков личности относил: разумность, ответственность, свободу, личное достоинство, индивидуальность.

Личность несет все особенности той исторической эпохи, в которой живет, а также той социальной группы, в которой вступает в контакт с другими людьми, получая от них информацию, эмоциональную поддержку, условия развития.

Личность не развивается в одиночестве и всегда прямо или опосредствованно контактирует с другими людьми. В ходе деятельности человек как бы сквозь призму своих отношений оценивает условия своей жизни, объекты, результаты, свое участие. Эта «призма» выражает освоенные и сформированные в ходе социального взаимодействия позиции, знания, установки. Освоение социальных знаний, умений, способов регуляции происходит через речь, знаковые системы культуры.

Ребенок, становясь личностью, идет от первичной связанности или слитности с окружающими к обретению независимости и ответственности за свои поступки и решения. Причем способность к самостоятельности «заложена» в социальных условиях, которые распредмечивает, раскрывает ребенок, реализуя способность стать личностью.

Автономность личности не представляет собой абсолютный отрыв от социальных связей, от других людей, но означает, что человек не просто усваивает то, что окружающие люди ему передают, представляют как необходимое для повторения и воспроизведения. Личность вступает в сложный диалог с социальными факторами своего развития. Личность способна принять решение о том, вступать ей в социальные контакты и становиться похожей в результате этого на окружающих или избегать этого, развиваясь самостоятельно.

Несмотря на то, что личность является центральной и обобщающей категорией психологии, единого определения этого понятия не выработано. Как правильно говорит К. К. Платонов, «единого общепризнанного понимания личности еще нет». Олпорт еще в 1937 г. нашел свыше 50 разных определений личности.

Ни одно из множества определений личности, существующих в психологической науке, не может быть признано всеобъемлющим и бесспорным. Обобщая многообразие взглядов на природу и механизмы личностного развития, можно выделить некоторые общие моменты:

— личность — это особое качество или характеристика человека, которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности тех общественных по своей природе отношений, в которые он включается. Если индивидом рождаются, то личностью становятся;

— личность характеризует человека со стороны его общественных связей и отношений, т.е. взаимосвязан с другими людьми.

А.Н.Леонтьев называл личность «сверхчувственным образованием», т.к. эти связи и отношения с другими людьми составляют особую реальность, недоступную непосредственному восприятию.

Следовательно, понятие личности в психологии обозначает особый способ существования человека — существование его как члена общества, как представителя определенной социальной группы.

— сущность личности заключается в способности человека действовать свободно, самостоятельно и ответственно. Личностное поведение — это поведение по собственному свободному выбору;

— личность — это не раз и навсегда сформированное качество, а постоянное развитие.

Структура личности представляется различно в разных подходах. Структура указывает на определенную связь сторон, подструктур личности. В каждом из подходов выделяет как особые стороны личности, так и связи их.

По С.Л.Рубинштейну, изучение психического облика личности включает три основные вопроса.

Первый вопрос, на который мы стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что представляет собой тот или иной человек, гласит: чего он хочет, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о направленности, установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах.

Вслед за этим, естественно, встает второй вопрос: а что он может? Это вопрос о способностях, дарованиях человека.

Однако способности – это вначале только возможности; для того, чтобы знать, как реализует и использует их человек, нам нужно знать, что он есть, что из его тенденций и установок вошло у него в плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это вопрос о характере человека.

Таким образом, по С.Л.Рубинштейну, структура личности включает:

1) подструктуру направленности,

2)задатки и способности,

3) характер и темперамент, представляющий динамическую основу характера.

К.К.Платонов, учитывая соотношение социального и биологического в качествах личности, выделяет четыре группы свойств (черт), составляющих основные стороны (подструктуры) личности:

- 1-я подструктура личности объединяет направленность и отношенияличности, проявляющиеся как ее моральные черты. В нее входят: влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения. Элементы (черты) личности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредственных врожденных задатков. Эта подструктура формируется путем воспитания. Она может быть названа социально-обусловленной подструктурой;

- 2-я подструктура личности — опыт — объединяет знания, навыки, умения и привычки, которые формируются на основе личного опыта, но имеют заметное влияние и биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности.

- 3-я – индивидуальные особенности психических процессов, или психических функций, понимаемые как формы психического отражения (ощущение и восприятие, память, мышление и воображение, чувства, воля).

- 4-я – биопсихические свойства личности. Активность этой подструктуры, в большей степени, определяется основными физиологическими свойствами нервной системы и включает: темперамент, половые и возрастные особенности личности, включая ее патологические, т. н. органические изменения.

Особенностями этих четырех подструктур, однако, не исчерпываются индивидуальные свойства личности, поскольку на эти подструктуры накладываются еще две общие подструктуры: характер и способности.

Являясь подструктурами наложенными, выделяющимися из общей структуры личности, характер и способности представляют собой не самостоятельные подструктуры, а общие качества личности, включающие особенности каждой из четырех основных иерархических подструктур.

В предложенной К.К.Платоновым динамической функциональной структуре личности содержится как координационный (взаимосвязи между подструктурами личности на одном иерархическом уровне), так и субординационный (взаимосвязи между подструктурами личности, представленными на разных уровнях) принципы построения.

Факторы развития личности

Поскольку личностные качества человека развиваются прижизненно важное значение имеет раскрытие сущности понятия «развитие».

Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. Все определения личности, так или иначе, обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие.

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами, способностями, а социальное окружение при этом играет весьма незначительную роль.

Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность — это некоторый продукт, полностью формируемый ходе социального опыта.

Очевидно, что это крайние точки зрения процесс формирования личности.

Развитие происходит: в единстве биологического и социального в человеке.

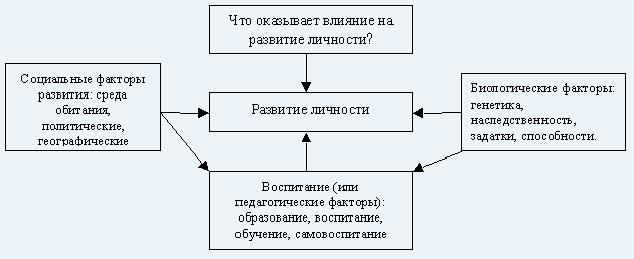

Анализ факторов развития начат еще античными учеными. Всем было интересно узнать ответ на вопрос: почему разные люди достигают разного уровня развития? Что оказывает влияние на развитие личности?

Из представленной схемы мы видим, что факторы развития личности следующие:

Биологические — наследственность (неуправляемый фактор) — передача детям от родителей определенных качеств и особенностей (цвет глаз, волос, кожи, болезни, физиологические параметры).

Умственные способности не наследуются, а наследуются задатки, которые в силу сложившихся условий перерастают в способности

Социальные — социальная среда (полууправляемый фактор) — реальная действительность и условия, в которых растет ребенок; социальная, материальная, экономическая среда, общественный строй, которые создают условия для развития ребенка; малая социальная среда — родственники, одноклассники, которые непосредственно влияют на формирование личности ребенка

Фактор воспитания — (полностью управляемый, ведущий, может иметь положительный и отрицательный результат в зависимости от содержания целей, методов, средств, используемых в семье, школе) — целенаправленный, сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования разнообразной деятельности формирующейся личности по овладению общественным опытом, знаниями, практическими умениями и навыками, социально-духовными отношениями, способами творческой деятельности.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

ЛИЧНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ.

ЛИЧНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ.

ЛИЧНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ.

Источник