СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ

Формирование научного словаря в любой отрасли знания происходит в немалой степени за счет привлечения профессионально дефинированных слов общего языка. В связи с этим представляет большой интерес рассмотрение семантического способа терминообразования терминов, проявляющегося в процессе терминологизации общеупотребительной лексики, на примере терминосистемы ветеринарной медицины.

Переход общеупотребительных слов в научную сферу общения неизбежно связан с семантическими сдвигами и преобразованиями первичного значения слова. Слово как средство языкового обозначения предметов и явлений окружающей действительности, ввиду своей двусторонней природы, обладает способностью двукратного означивания в процессе номинации. Вторичная номинация основывается на свойстве понятий переходить друг в друга и формироваться на основе логико – предметных связей или отношений между старым и новым понятием. [1]

Формирование смысла вторичных наименований протекает в процессе переосмысливания «предшествующего» значения слов. Это переосмысление может происходить либо на основе отмеченного сходства реальных предметов, либо в силу их смежности в пространстве или во времени, либо в силу выполнения ими одинаковых сходных функций.

Подобное перенесение значения с одного денотата на другой при неизменном плане выражения, т.е. метафоризация, как явление языка отмечалось в работах исследователей. «Использование слова из неспециальной части словарного состава языка в качестве научно – технического термина может проходить путем некоторого ограничения его значения или на основе его переносного употребления» [2]

Известный исследователь терминологии Д.С. Лотте также указывал на это явление и описал способы переноса значений по сходству признаков и по смежности понятий. [3]

Анализ материала показал, что метафорический и метонимический переносы довольно продуктивны при образовании терминов синтаксическим способом. В состав терминологических словосочетаний входят общеупотребительные слова, переосмысление которых произошло по следующим основаниям:

1. Не основе чисто внешнего сходства: frog of the foot (стрелка в копыте лошади);

2. по сходству в расположении: hoof head (венчик копыта);

3. по сходству признаков на основе каких – либо свойств: greenstick fracture (неполный перелом);

4. по сходству функций или на основе общности функций: bars of horse foot (пятка у лошадиного копыта).

Распространены терминологические словосочетания, в которых сопоставление выражается при помощи элементов –form–, like – shaped. Например: yeast – like fungi (дрожжевидные грибы), fusi – form bacteria (веретенообразные бактерии), s – shaped particles (s– образные частицы) и т.д.

Сопоставление может выражаться в терминологических словосочетаниях производным прилагательным, образованным от существительного – объекта сопоставления. Например: scaly legs – «известковые ноги» — заболевание кожи и ног у птиц (ноги покрыты чешуйками); watery eyes–обильное слезотечение из глаз.

Как показал анализ, метафоризация более регулярна и продуктивна в сфере конкретной лексики. Метафорические сочетания терминов различаются по степени разложимости. Многочисленны разложимые (несвободные) терминологические словосочетания, где метафоризировано только прилагательное. Например: red fever (рожа свиней); glass eye (глазной лимфатоз у цыплят); white comb (парша гребня) и т.д. В меньшем количестве встречаются неразложимые сочетания терминов – фразеологизмы. Например: monkey mouth (ахондроплазия у лошадей); parrot jaw (укороченная нижняя челюсть); proud flesh (дикое мясо, масса избыточной грануляции на раневой поверхности) и т.д.

В сфере абстрактной лексики семантическое образование терминологических словосочетаний осуществляется преимущественно метонимическим переносом и сужением значения.

Метонимический перенос – перенос названия по смежности понятий. Как показал анализ, в литературе по ветеринарии продуктивны образования по моделям, основным компонентом которых служит абстрактное существительное со значением «название действия». Например: impaction of the stomach (переполнение желудка); adjustable grip (хирургический зажим); sanitary certificate (санитарное свидетельство о благополучии животного); calf crop output (выход телят) и т.д.

Сужение значения как вид семантического терминообразования происходит при переносе названия общеупотребительного понятия на специальное понятие, совершаемого на основании общности всех признаков общеупотребительного и специального понятий при наличии у специального понятия дополнительных признаков.

В терминологическом словосочетании при сужении значения специфические особенности специального понятия выражаются через определение к опорному существительному. Именно это определение и обуславливает формальное отличие термина от общеупотребительного слова. Например: brood nest (область расплода пчел); blood stream (кровообращение); growth power (энергия роста).

Таким образом, на основании вышеизложенного о семантическом способе терминологической номинации можно заключить, что материалом для образования терминов в области ветеринарной медицины, точно так же, как и в других отраслях знания, издавна служили употребительные слова, давно живущие в языке, называющие жизненно важные окружающие человека предметы и явления. Такие виды семантического образования терминов, как метафорический и метонимический переносы и сужение значения, широко представлены в терминосистеме ветеринарной медицины.

Список литературы

1. Телия, Вторичная номинация и её виды / Языковая номинация: виды номинации. –М.: Наука, 1977, с. 129- 222

2. Санкин, О способах образования н-т терминов,-М.,1956, с.95-96.

3. Лотте, Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения н-т терминов.-М.-Л.:АН СССР, 1941, с. 74.

Источник

Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии

Рубрика: Филология, лингвистика

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 6870 раз

Библиографическое описание:

Бахарлу, Хади. Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии / Хади Бахарлу, Махбубех Алияри Шорехдели, Махди Шоджаи. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1654-1660. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31214/ (дата обращения: 18.11.2021).

К основным проблемам в современном терминоведении относится проблема определения терминообразовательной характеристики разных терминосистем. терминообразование как раздел терминоведения, который помогает выявлению тенденции в образовании новых терминов может играть важную роль при анализе разных терминосистем.

В русском языке имеются разные способы терминообразования, как синтаксический, морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Настоящая работа сосредоточивается на определении продуктивности способов и средств терминообразования в русской технической авиационной терминологии. Анализ проводится на основе 215 терминологических единиц, выбранных из разных источников и результат этого анализа показывает, что синтаксический способом является самым продуктивным способом терминообразования в русской технической авиационной терминологии.

Ключевые слова:терминообразование, терминоведение, способы и средства терминообразования, техническая авиационная терминология

В терминоведении термины рассматриваются с разных точек зрения: морфологической, словообразовательной, семантической и т. п. Что касается словообразовательного анализа терминов, тут термины анализируются на основе способа и средства их образования. В связи с этой задачей, в терминоведении появилось новое направление под названием “терминообразование”, которое сосредоточивается на выявлении тенденции в образовании новых терминов в разных терминосистемах. Выявление основной тенденции, которая прослеживается при образовании новых терминов в разных терминосистемах, ведет к систематизации процесса развития терминологической базы в данной системе, что в свою очередь облегчает перевод терминов выявлении словообразовательной.

Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на базе существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов встречаются все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные слова).

По мнению В. П. Даниленко «в терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его лексико — морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение).

Это свидетельствует о том, что терминологическое словообразование в языке науки основано на системе словообразования литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в русском языке способы и модели словопроизводства, язык науки отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям терминологической лексики» [1].

Наряду с этими сходствами, некоторые общее черты словообразования в языке науки, отличают терминообразование от словообразования в литературном языке. К числу наиболее типичных для терминологического словообразования В. П. Даниленко относит следующие:

«1. Если слова общего употребления возникают из нужд общения общества в целом(без какой-либо градации его) и творцами их может быть любой говорящий на данном языке, то термины создаются как наименования понятий, связанные с узкой, профессиональной областью и предназначены служить средством общения определенной группы профессионально связанных между собою людей в производственных условиях.

2. Терминологическое словообразование-всегда процесс сознательный (не стихийный);

3. Сознательное терминотворчество делает его и контролируемым, регулируемым процессом;

4. Словообразующий акт создания термина несколько сложнее аналогичного процесса для общеобиходного слова;

5. Для терминологических номинаций весьма существенно, насколько прозрачна их внутренняя форма. Словообразовательные средства-стандартные части сложения и аффиксы-главным образом выполняют значительную роль в создании понятной внутренней формы термина, которая служит средством профессиональной ориентации его.

6. Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от классификации понятий. В ряду этих понятий будет находиться вновь образуемый термин (как наименование понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда по возможности должны быть образованы по одной словообразовательной модели (будь то слово-термин или термин-словосочетание)» [1].

По словам В. С. Слеповича, «происходящие в современном русском языке научного общения процессы образования новых терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов. По этой причине отсутствующие в словарях новые термины обычно оказываются носителями наиболее важной для получателя сообщения информации, с целью извлечения которой и производится обработка иностранного текста» [2].

Основные способы терминообразования, по В. П. Даниленко, можно разделить на три основные группы: семантический, синтаксический и морфологический. Кроме этих способов в русском языке существуют другие способы терминообразования как заимствование и аббревиация.

Разные терминологические системы в зависимости от своих потребностей, а также сложности выраженных понятий, по-разному «выбирают» способы и средства терминообразования. Об этом свидетельствует сопоставление разных терминологических систем. Например, Л. А. Юрьевна по анализу семантических, морфологических и синтаксических характеристик терминов возобновляемой энергетики (ВЭ), отметила, что основным семантическим способом терминообразования в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ), является метонимический перенос. Она указывает на то, что среди морфологических способов терминообразования в сфере ВЭ можно также выделить аббревиацию, которая обладает высокой продуктивностью. При этом, По Л. А. Юрьевной, «наиболее продуктивным способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [4].

В сравнении можно указать на работу М. А. Мартемьяновой, которая посвящена анализу способов терминообразования в терминосистеме нанотехнологии. Как пишет М. А. Мартемьянова в терминосистеме нанотехнологии можно выделить:

«1) базовые термины, которые были заимствованы из других терминосистем и сохранили свое первоначальное значение; 2) производные и сложные термины(словосочетания); 3) термины, заимствованные из других терминосистем, но частично изменившие свою семантику» [3].

Анализ М. А. Мартемьяновой показывает, что большинство терминов в данной терминосистеме образовано аффиксальным способом с использованием большого количества латинских и греческих элементов (приставок и корней). Это связано с тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития науки и техники. [3]

На основе рассмотрения двух вышеупомянутых терминосистем можно предполагать, что другая ситуация встречается в интересующей нас специальной сфере. В силу этого далее работа сосредоточивается на рассмотрении основных средств и способов терминообразования в русской авиационно-технической терминологии.

Для анализа любой терминологической системы нужно знакомство с научной дисциплиной, к которой относится данная система. В связи с этим перед тем как начинать анализ русской авиационной технической терминологии, нужно знакомство с понятийным полем, на основе которого формируются технические авиационные термины.

В советской военной энциклопедии под редакции А. А. Гречко об авиационной технике написано, что «помимо собственно авиационная техника, к авиационной технике относится всё съёмное оборудование летательного аппарата(ЛА) — контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки и другое оборудование. Наземное оборудование включает средства наземного обслуживания (СНО), средства аэродромно-технического обеспечения (АТО), контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), контрольно-измерительные приборы общего применения (КИП), инструмент и приспособления. В понятие «авиационная техника» также могут включатьсятренажеры, наземные средства управления воздушным движением,навигации,посадкиисвязи, а также средства наземного обслуживания летательных аппаратов. Нормальное функционирование авиационной техники обеспечивает использование технических средств обслуживания и контроля и специальных средств, а также высокаяквалификацияинженерно-технических лётных кадров» [5].

Этот раздел работы посвящен определению частотности использования этих способов в русской технической авиационной терминосистеме. Материалом нашего анализа служат 215 базовых и частотных терминов в этой области. Частотность употребления и популярность этих терминов были выявлены рассмотрением и анализом следующих источников:

- Государственные стандарты:

1) Гост 23851–79: Двигатели газотурбинные авиационные термины.

2) Гост 23537–79: Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин.

- Специальные словари,

1) Англо-русский словарь по гражданской авиации составлен В. П. Марасановым.

2) Русско-английский сборник авиационно-терминологических терминов Г. И. Аванасьева.

3) Русско- англо-украинско-персидский авиационный словарь составлен А. А. Романченко.

4) Словарь военных терминов А. М. Плеховой.

- Разные учебные пособия итехнические тексты:

1) Терминология аэродинамического расчета самолета, издано Академии наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

2) Терминологии конструкции и прочности самолета, в Академия наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

- Русская периодика: журнал Авиаколлекция.

Наш предварительный анализ подтверждает общепринятое положение о том, что способы и средства терминообразования в общем виде не отличаются от средств и способов словообразования, и в рассмотренной нами терминосистеме не встретились никакие особые непринятые и нерегулярные в литературном языке способы и средства образования соответствующих единиц. В ряд основных способов и средств терминообразования в данной области входят нижеследующие:

- Морфологический способ, куда входят следующие средства:

а) суффиксация: как термины валик и датчик, которые образованы с помощью суффикса -ик, или термин двигатель с помощью суффикса- тель.

б) префиксально-суффиксальный: как термин заглушка, префикс –за- и суффикс-к.

в) словосложение: как термины, авиагоризонт, автопилот и воздухозаборник.

- Семантический способ. Из основных средств в этой области можно указать на мотивированность (использование общеупотребительных слов в терминосистеме как термин кран) и метафоричность как крыло и колесо.

- Синтаксический способ, куда входят разнообразные сочетания частей речи как: существительное, прилагательное, предлог, например сочетание существительных как: автомат перекоса, агрегат дозировкитоплива, ракета класс воздух поверхность, сочетание прилагательных и существительных: тормозной барабан, колонка несущего винта и защитные устройства силовой установки и сочетание существительных с предлогом (иногда союзом): кабина управления и наблюдения.

- Заимствование. Термины этой группы обычно заимствованы из языков как английского, французского и латинского, например, термины антенна и камера из латинского и термины диск и шасси из французского языка.

- Аббревиация. В силу сложности соответствующего понятийного поля, в русской терминологии по технической авиации встречаются аббревиатуры как: ЛА(летательный аппарат), УР(управляемая ракета) и ТВД(турбовинтовой двигатель).

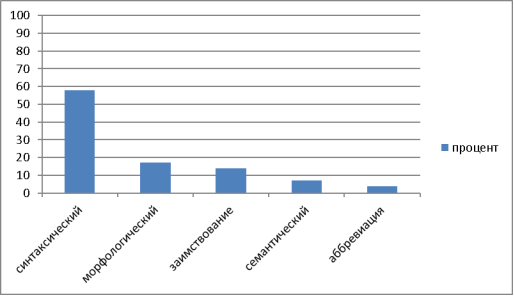

Что касается частотности использования способов и средств терминообразования, наш анализ показывает, что синтаксический способ обладает самой высокой частотностью в русской технической авиационной терминологии. Из 215 проанализированных терминов, 123 термина (почти 58 процентов) образованы этим способом.

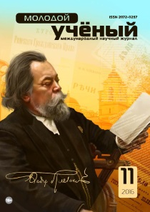

При этом, сочетание прилагательного и существительного (52 термина), существительного и существительного(41термин), сочетание трех существительных(10 терминов) и сочетание существительного, прилагательного и существительного(7 термин) считаются самыми продуктивными сочетаниями в этой области. Среди случаев сочетания существительного и прилагательногов 3 случая в указанных прилагательных происходила адъективация (переход причастий в прилагательные) как, покачивающий масляный нанос, насос откачивающий и нагнетающий масляный нанос.

Рис. 1. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при синтаксическом способе образования в русском языке

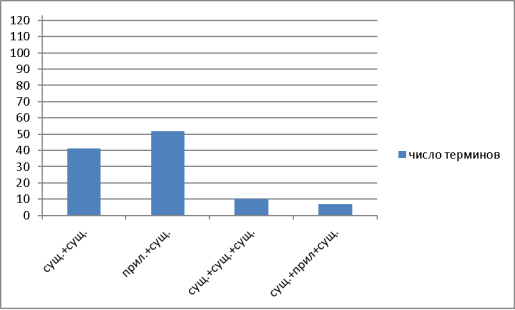

Морфологический способ занимает второе место по популярности среди способов терминообразования. По нашему анализу 34 термина образованы морфологическим способом. Среди средств терминообразования в этой группе можно указать на словосложение(15 терминов), суффиксы(15 терминов) и суффиксы в сочетании с префиксом(4 термина).

Рис. 2. продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при морфологическом способе образования в русском языке

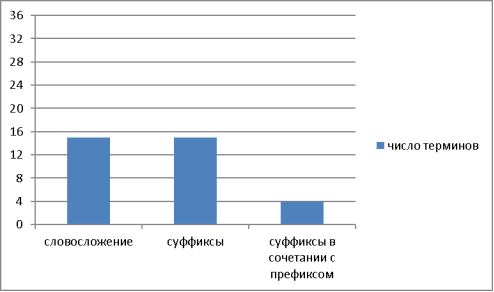

На третьем месте с точки зрения частотности использования находится заимствование (32 термина). При этом в процессе заимствования более активную роль играют латинский и французский языки, из каждого из которых вошли в эту терминосистему 9 терминологических единиц.

Рис. 3. Роль разных языков в образовании терминов технической авиационной терминологии при заимствовании

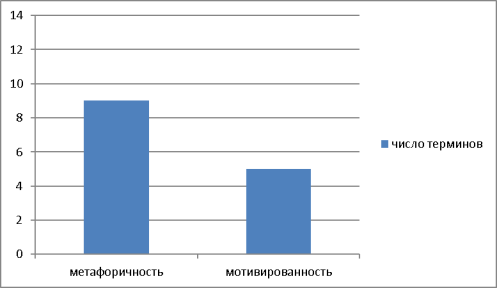

Четвертый по продуктивности способ терминообразования в русской технической авиационной терминологии- это семантический способ. Мотивированность и метафоричность представляют собой основные средства при семантическом способе. При мотивировонности общеупотребительные слова или слова из других областей науки с тем же значением и без изменения в планах содержания и выражения используются в технической авиационной терминосистеме, а метафоричность-это случаи использования слова в качестве термина с изменением в его плане содержания на основе метафоры.

Рис. 4. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при семантическом способе образования в русском языке

Последний по продуктивности способ образования терминов- это аббревиация, куда входят случаи инициальной аббревиации и сокращения. Вообще в аэрокосмической терминологии «чрезвычайно продуктивные производные, образованные путем соединения сокращенных основ (аббревиатур разного типа)» [Бахарлу, 2012:66]. Но в интересующей нас сфере авиационной терминологии, они занимают последнее место, где из числа 215 терминов, только 12 терминов образованны этим способом. Таким образом, по анализу и исследованию основных способов и средств терминообразования в русской авиационной технической терминологии можно сказать, что:

- Более 58 процентов образованы синтаксическим способом.

- Более17 процентов образованы морфологическим способом.

- Более 14 процентов являются заимствованием.

- Более 7 процентов образованы семантическим способом.

- Более 4 процента образованы аббревиацией.

Рис. 5. Продуктивность основных способов терминообразования в русской авиационной технической терминологии

Подробная информация о продуктивности разных способов и средств показана в таблице1.

Число случаев использования разных способов исредств при образовании технических авиационных терминов врусском языке

Источник