- Лексика и семантика

- Лексическая семантика — Lexical semantics

- СОДЕРЖАНИЕ

- Лексические отношения: как значения соотносятся друг с другом

- Гипонимия и гипернимия

- Синонимия

- Антонимия

- Омонимия

- Полисемия

- Семантические сети

- Семантические поля

- Как лексические элементы отображаются на концепты

- Как лексические элементы отображаются на события

- Синтаксическая основа структуры событий: краткая история

- Генеративная семантика в 1960-е годы

- Лексикалистские теории 1980-х годов

- Микросинтаксические теории: 1990-е годы по настоящее время

- Хейл и Кейзер 1990

- Галле и Маранц 1993

- Рамчанд 2008

- Классификация типов событий

- Непереходные глаголы: непереходные и неотрицательные

- Переходные чередования: чередование начальных / причинных

- Отмеченные начальные

- Отмеченные причинные факторы

- Дитранзитивные глаголы

- Однозначный анализ пути Кейна 1981 г.

- Анализ «VP-оболочки» Ларсона 1988 г.

- Строительство двойного объекта Beck & Johnson в 2004 г.

Лексика и семантика

« Лексика и семантика»

Парандюк Ольга Леонидовна / P arandiuk Olga – Учитель Английского и Русского языков

МОУ «Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа детский-сад»

Аннотация: В статье рассматривается первоначальное значение слова. Откуда слово пришло к нам, рассматривается пречень словарей, в кторых мы можем найти происхождение слова и его значение. Также рассматривается грамматическое и лексическое значение слова.

Ключевые слова: Лексика, семантика, орфография, словари.

Тема «Значение слова» — основная в разделе «Лексика» в IV классе, так как усвоение лексических понятий предусмотренных программой по русскому языку для этого класса (многозначность слова, прямое и переносное значение слова, омонимы, синонимы, антонимы), прежде всего связано с выяснением понятия «значение слова»

Осознание значения слова способствует пополнению словаря учащихся помогает им выбрать из своего лексикона на наиболее точное слово и правильно с точки зрения грамматических и стилистических норм употребить его в речи, в контексте, с учетом определенных условий и темы высказывания.

И. И. Срезневский указывал, что надо научить детей «всматриваться и вдумываться в средства, представляемые языком для выражения мысли».

Знание значения слова необходимо не только для активизации

словаря учащихся, но и для усвоения морфологических и синтаксических

понятий. Как известно, слово обозначает какой-либо предмет,

явление, признак, действие, свойство или отношение. Основная

функция слова — номинативная, т. е. служить названием всего того, что

окружает нас. На базе лексических значений формируются категориальные значения частей речи: значение предметности (существительные), признака (прилагательные) и т. д.

Сочетаемость слов также зависит от их лексических значений. Так, можно сказать болотная трава и нельзя сказать «болотистая трава»; можно – болотистая местность и нельзя «болотная местность».

От правильного понимания учащимися значений слов во многом зависит

и орфографическая грамотность (например, правописание таких слов как спеши–спиши, пребывать –прибывать, приемник–преемник, презирать–призирать, развевался – развивался и т.д. связано с семантикой )

Следовательно, работа над значением слова должна проводиться на протяжении изучения всех основных тем школьного курса русского языка.

Работа по выяснению значения слова в первую очередь связана с толковым словарем русского языка.

Значение слова складывается из лексического и грамматического значений. «Слово, — писал В. В. Виноградов, — представляет собою внутреннее, конструктивное единство лексических и грамматических значений»

Лексическое значение слова — это содержание слова, соотнесенность его с каким-нибудь внеязыковым фактом (предметом, явлением, качеством, процессом) действительности. Так, слово партер обозначает «нижний этаж зрительного зала в театре, кино и т.п.», оранжевый — «цвет, средний между красным и желтым, цвет апельсина» пряный — «ароматный и острый по вкусу н запаху», накрениться — «наклоняться (набок, в сторону)» и т. д.

Грамматическое значение слова выражает отношения (между словами в словосочетании или в предложении, отношение говорящего к сообщаемому, отношение к лицу, производящему действие, отношение сообщаемого факта к действительности и времени и т. п.)

Грамматическое значение слова выражается различными языковыми средствами. Такими средствами в русском языке являются грамматические формы слова (формы числа, падежа, рода, лица, времени, вида и др.).

Знакомя учащихся с лексическим и грамматическим значением слова, весьма важно остановиться на разграничении понятии «лексическое значение» и «грамматическое значение», так как в школьной практике наблюдается смешение этих понятий. Например, если на вопрос учителя: «Что обозначает слово холодильник?» – ученик не задумываясь отвечает: «Слово холодильник обозначает предмет. Это имя существительное», – и далее называет род, число, падеж и склонение этого слова – ученик показывает незнание разницы между лексическим и грамматическим значением слова вообще и слова холодильник в частности.

Для предотвращения подобных ошибок можно рекомендовать задания на сопоставление лексического и грамматического значения слов одной лексико-грамматической категории. Например, указать лексическое и грамматическое значение слов каждой пары

буран — метель, урок— занятие, труд– работа, ошибка — промах, зной — жара, родина — отечество, темнота — сумерки;

река — газета, озеро — окно, полотенце- яблоко, железо – молоко, фарфор — цемент, гербарий — санаторий, армия — лекция, ворота — чернила, теплоход — телевизор.

Анализируя приведенные слова, учащиеся установят, что слова первой группы имеют близкие лексические значения и отличаются друг от друга одним из своих грамматических значений; и наоборот, слова второй группы имеют одинаковое грамматическое значение, но совершенно различны по своему лексическому значению.

Следовательно, говоря о значении слова, необходимо обращать внимание учащихся на две его стороны, лексическую (служит названием определенных предметов, признаков, действий) и грамматическую (относится к той или иной части речи, имеет определенные признаки и выражает грамматическое значение тех или иных форм). Нужно научить школьников видеть в слове эти две стороны.

В дальнейшем при изучении частей речи следует систематически знакомить учащихся с лексическим и грамматическим значением слов той или иной части речи, раскрывать разницу между этими значениями, так как части ре чи –это лексико-грамматические разряды слов, которые характеризуются общностью лексических и грамматических значений.

Значение лексического и грамматического значения слов различных частей речи понадобится и во время изучения синтаксиса, особенно синтаксиса простого предложения.

Весьма важно рассказать учащимся о том. из чего складывается собственно лексическое значение слова. В образовании значения слова принимают участие различные морфемы. Носителем основного значения слова является корень. Однако лексические значения многих слов определяются не только корнем. Другие морфемы (словообразующие приставки, суффиксы), присоединяясь к корню, изменяют, конкретизируют его значение. Так, корень бег выражает общую идею движения определенного вида, но с приставкой или суффиксом значение этого слова иное: про-бег («спортивное состязание»), на-бег («внезапное нападение»), бег-ство («беспорядочное отступление»).

Следовательно, слова пробег, набег, бегство различны по значению, хотя и имеют один и тот же корень бег. Вместе с тем следует отметить, что значение слова не сводится к простей сумме значений составляющих его морфем, что значение многих слов является немотивированным, т. е. мы нс можем определить их значение по сумме значений морфем (имеются в виду слова типа белок).

Окончание же слова не влияет на его семантику. Оно выражает только грамматическое значение и служит для образования форм слова. При изменении слова, склонении или спряжении, лексическое значение слова остается прежним. Так, при склонении существительного парта в единственном числе (парты, парте, парту, партой, о парте) лексическое значение этого слова не меняется: «школьный стол с наклонной доской, соединенный со скамьей», а грамматические значения разные: окончания –ы, -е, -у, -ой, -е выражают грамматические значения разных падежей существительных женского рода единственного чиста. При спряжении глагола служить в настоящем времени (единственное число — служу, служишь, служит) лексическое значение остается неизменным: «исполнять обязанности служащего, работать в качестве кого нибудь, а также исполнять воинские обязанности»; между тем грамматические значения этих форм глагола служить разные: окончания -у, -ишь, -ит выражают значения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного числа настоящего времени.

Приведенный анализ слов показывает, что различные формы слова выражают только различные отношения, т. е. имеют различные грамматические значения, лексическое же их значение не меняется.

Сведения о том, что лексическое значение слова заключено в основе, а грамматическое чаще всего передается с помощью окончаний, целесообразно закрепить путем выполнения упражнений, данных в учебнике русского языка для IV класса. Можно предложить и такое упражнение:

Составьте словосочетания или предложения, употребив приведенные слова в разных падежах или в разных глагольных формах; сопоставьте лексическое и грамматическое значение образованных форм и данных: прогулка, ураган; храбрый, хороший; работать, говорить.

Изменилось ли лексическое значение слов? А грамматическое?

Работу по выяснению лексического и грамматического значения слов уместно связывать со словообразовательным анализом и с грамматическим разбором слов.

Правильное осознание лексического значения слова помогает учащимся осмысленно воспринимать грамматическую форму слова, прочно усваивать словообразовательные модели языка, правильно образовывать словосочетания, понимать синтаксическую функцию слова,

Для закрепления знаний о лексическом и грамматическом значении слов можно предложить и такие упражнения лексико-семантического характера:

1. Выясните по толковому словарю значение слов;

Аквариум, бескрайний, буран, горн, заглавие, ирис, кабина, лютый, обронить, одобрять, оранжевый, планета, радио, спартакиада, стадион.

С выделенными словами составьте словосочетания или предложения.

2. Прочитайте и толковом словаре словарные статьи к следующим словам;

вокзал, лиловый, иглистый, сигнализировать, тундра, фигурист.

Составьте предложения, включив данные слова. Определите лексическое и грамматическое значение этих слов.

3.Объясните, почему данные слова имеют разнос значение, хотя у них один и тот же корень . Укажите значение приставок и суффиксов.

Лес, лесник, перелесок, лесистый; гора, горец, пригорок, гористый; белить, перебелить; бросить, бросок, перебросить, выбросить.

4. Сравните лексические значения первого и второго слова в каждой паре слов. Почему изменилось значение слова? Какое общее значение у слов с суффиксами?

Бетон—бетонщик, набор—наборщик, паркет—паркетчик, ракета — ракетчик, лететь — летчик, колхоз — колхозник, трактор — тракторист, парашют — парашютист, водить — водитель, преподавать— преподаватель.

5.При помощи приставок и суффиксов образуйте новые слова. Выясните по словарю значение новых слов. Сравните лексическое значение данных слов со значением новых.

Город, цвет, воз, ход, рост, добрый, школа, море, бежать, писать, лететь, камень, стрела, стол, учить, гора, парашют, звезда.

Приведенные упражнения предполагают анализ лексического и грамматического значения слов, развивают мышление учащихся, закрепляют навык пользования толковым словарем.

После того как учащиеся получат представление о лексическом значении слов и выполнят указанные задания, следует перейти к приемам раскрытия лексического значения слова.

В методике преподавания русского языка, а также в практике работы школы известны различные приемы толкования лексического значения слов. Остановимся на основных способах объяснения лексического значения слова, при этом указывая, какие из них целесообразно использовать при разъяснении слов, принадлежащих к тем или иным лексическим пластам.

Можно выделить три основных способа толкования лексического значения слов: наглядный, семантический и контекстуальный.

Наглядный способ обычно применяется при объяснении лексического значения общеупотребительных слов, главным образом обозначающих конкретные предметы, вещи. Чаще всего этот способ используют на уроках русского языка и на уроках чтения в начальных классах. Удобен он и при объяснении слов, обозначающих различные виды животных, растений и т. д.

Семантический способ разъяснения лексического значения слова является наиболее распространенным. При помощи этого способа можно объяснить значение любого непонятного слова, принадлежащего к одному из лексических пластов: общеупотребительные слова, заимствованные слова специальные слова (термины), устаревшие слова, неологизмы, диалектные слова и т. д.

C емантический способ включает следующие приемы толкования лексического значения слов: синонимизацию, логическое определение слова, структурно-семантический анализ слова.

Прием синонимизации является наиболее распространенным в школьной практике. Он состоит в том, что неизвестное слово заменяется другим словом (или словами), близким по значению и знакомым учащимся. В толковых словарях русского языка многие слова объясняются при помощи синонимизации, например: лозунг «то же, что н призыв», оповестить «то же, что известить», парадность «торжественность, пышность, праздничность», авиатор «то же что летчик», лексион «словарь», недоумение «сомнение, удивление» и др.

Не менее распространенным приемом толкования значения незнакомых слов является логическое определение слова. Сущность его состоит в том, что значение слова разъясняется путем словесного описания того предмета или явления действительности, которое обозначается этим словом. Это описание сопровождается вычленением родовых и видовых признаков предмета или явления. Например: поземка — «вьюга, во время которой дует низовой ветер», палас — «двусторонний ковер без ворса».

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Виноградов В.В. Русский язык. М . , «Высшая школа», изд. 2. 1972 стр18.

Клюева В.Н. Определение слова и его значение в развитии речи. «Русский язык в школе»,1940 №3,стр 36.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов.М., «Просвещение»,1972, стр. 175.

Источник

Лексическая семантика — Lexical semantics

Лексическая семантика (также известная как лексикосемантика ) как подполе лингвистической семантики — это изучение значений слов. Он включает изучение того, как слова структурируют свое значение, как они действуют в грамматике и композиционности , а также взаимосвязи между различными смыслами и использованием слова.

Единицы анализа в лексической семантике — это лексические единицы, которые включают не только слова, но также подслова или подъединицы, такие как аффиксы и даже составные слова и фразы . Лексические единицы включают в себя каталог слов в языке, лексику . Лексическая семантика изучает, как значение лексических единиц соотносится со структурой языка или синтаксиса . Это называется интерфейсом синтаксиса-семантики .

Изучение лексической семантики рассматривает:

- классификация и разложение лексических единиц

- различия и сходства в лексико-семантической структуре кросс-лингвистически

- связь лексического значения в предложении смысла и синтаксиса .

Лексические единицы, также называемые синтаксическими атомами, могут стоять отдельно, например, в случае корневых слов или частей составных слов, или они обязательно присоединяются к другим единицам, таким как префиксы и суффиксы. Первые называются свободными морфемами, а вторые — связанными морфемами . Они попадают в узкий диапазон значений ( семантические поля ) и могут сочетаться друг с другом для создания новых значений .

Когнитивная семантика — это лингвистическая парадигма / структура, которая с 1980-х годов произвела наибольшее количество исследований в области лексической семантики, вводя такие инновации, как теория прототипов , концептуальные метафоры и семантика фреймов .

СОДЕРЖАНИЕ

Лексические отношения: как значения соотносятся друг с другом

Лексические элементы содержат информацию о категории (лексической и синтаксической), форме и значении. Затем семантика, связанная с этими категориями, относится к каждому лексическому элементу в лексиконе . Лексические элементы также можно семантически классифицировать в зависимости от того, получены ли их значения из отдельных лексических единиц или из окружающей их среды.

Лексические элементы участвуют в регулярных ассоциациях друг с другом. Некоторые отношения между лексическими элементами включают гипонимию, гипернимию , синонимию и антонимию , а также омонимию .

Гипонимия и гипернимия

Гипонимия и гипернимия относятся к отношениям между общим термином и более конкретными терминами, которые подпадают под категорию общего термина.

Например, красный , зеленый , синий и желтый цвета являются гипонимами. Они подпадают под общий термин « цвет» , который называется гипернимом.

Гипонимы и гиперонимы можно описать с помощью таксономии , как показано в примере.

Синонимия

Синонимия относится к словам, которые произносятся и пишутся по-разному, но имеют одно и то же значение.

Антонимия

Антонимия относится к словам, которые связаны друг с другом противоположным значением. Есть три типа антонимов: градуированные антонимы , дополнительные антонимы и антонимы отношения .

Омонимия

Омонимия относится к отношениям между словами, которые пишутся или произносятся одинаково, но имеют разные значения.

Полисемия

Многозначность относится к слову, имеющему два или более связанных значений.

Семантические сети

Лексическая семантика также исследует, устанавливается ли значение лексической единицы, глядя на ее окрестности в семантической сети (слова, с которыми она встречается в естественных предложениях), или значение уже локально содержится в лексической единице.

На английском языке WordNet — это пример семантической сети. Он содержит английские слова, сгруппированные в синсеты . Некоторые семантические отношения между этими синсетами — это меронимия , гипонимия , синонимия и антонимия .

Семантические поля

Как лексические элементы отображаются на концепты

Теория семантического поля, впервые предложенная Триером в 1930-х годах, предполагает, что группа слов со взаимосвязанными значениями может быть отнесена к более широкой концептуальной области. Таким образом, вся эта сущность известна как семантическое поле. Например, слова « варить» , « запекать» , « обжаривать» и « жареный» подпадают под более крупную семантическую категорию « кулинария» . Теория семантического поля утверждает, что лексическое значение не может быть полностью понято, рассматривая слово в отдельности, но рассматривая группу семантически связанных слов. Семантические отношения могут относиться к любым отношениям по значению между лексемами , включая синонимию (большая и большая), антонимия (большая и маленькая), гипернимия и гипонимия (роза и цветок), обратимость (покупка и продажа) и несовместимость. Теория семантического поля не имеет конкретных указаний, определяющих степень семантических отношений между лексемами. Абстрактная обоснованность теории является предметом споров.

Следовательно, знание значения лексического элемента означает знание семантических последствий, которые это слово несет с собой. Однако также возможно понять только одно слово семантического поля, не понимая других связанных слов. Возьмем, к примеру, систематику растений и животных: можно понять слова роза и кролик, не зная, что такое бархатцы или ондатра . Это применимо и к цветам, например, понимание слова красный, не зная значения алого, но понимание алого без знания значения красного может быть менее вероятным. Таким образом, семантическое поле может быть очень большим или очень маленьким, в зависимости от уровня контраста между лексическими элементами. Хотя и кошка, и собака подпадают под более широкое семантическое поле животного, в том числе порода собак, например, немецкая овчарка, потребует контрастов между другими породами собак (например, корги или пудель ), тем самым расширяя семантическое поле еще больше.

Как лексические элементы отображаются на события

Структура события определяется как семантическое отношение глагола и его синтаксических свойств. Структура мероприятия состоит из трех основных компонентов:

- примитивный тип события лексического элемента

- правила композиции событий

- отображение правил в лексическую структуру

Глаголы могут принадлежать к одному из трех типов: состояния, процессы или переходы.

(1а) определяет состояние закрываемой двери; в этом предикате нет оппозиции . (1b) и (1c) оба имеют предикаты, показывающие переходы двери от неявно открытой к закрытой . (1b) дает непереходное использование глагола close, без явного упоминания причинителя, но (1c) явно упоминает агента, участвующего в действии.

Синтаксическая основа структуры событий: краткая история

Генеративная семантика в 1960-е годы

Анализ этих различных лексических единиц сыграл решающую роль в области « генеративной лингвистики » в 1960-е годы. Термин генеративная был предложен Ноамом Хомским в его книге « Синтаксические структуры», опубликованной в 1957 году. Термин генеративная лингвистика был основан на генеративной грамматике Хомского , лингвистической теории, которая утверждает, что систематические наборы правил ( теория X ) могут предсказывать грамматические фразы в естественном языке. . Генеративная лингвистика также известна как теория привязки к правительству. Генеративные лингвисты 1960-х, включая Ноама Хомского и Эрнста фон Глазерсфельда , считали, что семантические отношения между переходными и непереходными глаголами связаны с их независимой синтаксической организацией. Это означало, что они считали простую глагольную фразу охватывающей более сложную синтаксическую структуру.

Лексикалистские теории 1980-х годов

Лексикалистские теории стали популярными в 1980-х годах и подчеркивали, что внутренняя структура слова является вопросом морфологии, а не синтаксиса . Теории лексикалистов подчеркивали, что сложные слова (возникающие в результате составления и образования аффиксов ) имеют лексические элементы, которые происходят из морфологии, а не в результате перекрытия синтаксических и фонологических свойств, как предсказывает генеративная лингвистика. Различие между генеративной лингвистикой и лексикалистскими теориями можно проиллюстрировать, рассмотрев преобразование слова « уничтожить» в « разрушение» :

- Теория генеративной лингвистики : утверждает преобразование уничтожение → уничтожение как номинальное, ном + уничтожение, в сочетании с фонологическими правилами, которые производят разрушение на выходе . Считает это преобразование независимым от морфологии.

- Лексикалистская теория : рассматривает разрушение и разрушение как наличие идиосинкразических лексических статей, основанных на их различиях в морфологии. Утверждает, что каждая морфема несет определенное значение. Утверждает, что формирование сложного разрушения слова объясняется набором лексических правил, которые отличаются от синтаксических правил и не зависят от них.

Лексические въездные перечислены основные свойства либо целого слова, или отдельных свойства морфем , которые составляют само слово. Свойства лексических элементов включают их выбор категории c-selection , свойства выбора s-selection (также известный как семантический выбор), фонологические свойства и особенности. Свойства лексических элементов идиосинкразичны, непредсказуемы и содержат конкретную информацию о лексических элементах, которые они описывают.

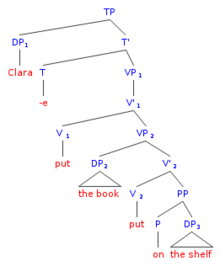

Ниже приводится пример лексической записи для глагола put :

Лексикалистские теории утверждают, что значение слова определяется его морфологией или лексиконом говорящего, а не его синтаксисом. Степень влияния морфологии на общую грамматику остается спорной. В настоящее время большинство лингвистов, которые считают, что один двигатель управляет как морфологическими, так и синтаксическими элементами.

Микросинтаксические теории: 1990-е годы по настоящее время

К началу 1990-х минималистский подход Хомского к структуре языка привел к появлению сложных методов исследования языков. Эти методы зондирования анализировали отрицательные данные по предписывающим грамматикам , и из-за предложенного Хомским принципа расширенной проекции в 1986 году методы зондирования показали, куда переместились спецификаторы предложения, чтобы выполнить EPP. Это позволило синтаксическим специалистам выдвинуть гипотезу о том, что лексические элементы со сложными синтаксическими характеристиками (такими как дитранзитивные , начальные и причинные глаголы) могут выбирать свой собственный элемент спецификатора в рамках конструкции синтаксического дерева . (Подробнее о методах зондирования см. Suci, G., Gammon, P., & Gamlin, P. (1979)).

Это вернуло внимание к интерфейсу синтаксически-лексической семантики ; тем не менее, синтаксики все еще стремились понять взаимосвязь между сложными глаголами и связанной с ними синтаксической структурой и в какой степени синтаксис был спроецирован из лексикона, как утверждали лексикалистские теории.

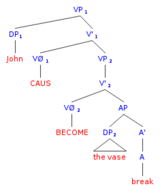

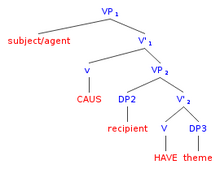

В середине 1990-х лингвисты Хайди Харли , Сэмюэл Джей Кейзер и Кеннет Хейл рассмотрели некоторые значения сложных глаголов и синтаксиса, производного от лексики. В их предложениях указывалось, что предикаты CAUSE и BECOME, называемые субъединицами внутри глагольной фразы, действуют как лексико-семантический шаблон. Предикаты — это глаголы, которые заявляют или подтверждают что-то о подлежащем предложения или аргументе предложения. Например, предикаты пошли и здесь ниже подтверждают аргумент субъекта и состояние субъекта соответственно.

Подразделения Verb Phrases привели к гипотезе структуры аргумента и гипотезе глагольной фразы, описанным ниже. Рекурсия, обнаруженная под «зонтичной» глагольной фразой, оболочкой VP, приспособлена к теории бинарного ветвления; еще одна критическая тема 1990-х годов. Современная теория признает предикат в положении спецификатора дерева в начальных / антикаузативных глаголах (непереходный) или каузативных глаголах (переходный) — это то, что выбирает тета-роль, соединенную с определенным глаголом.

Хейл и Кейзер 1990

Кеннет Хейл и Сэмюэл Джей Кейзер представили свою диссертацию о лексической структуре аргументов в начале 1990-х годов. Они утверждают, что структура аргументов предиката представлена в синтаксисе, и что синтаксическое представление предиката является лексической проекцией его аргументов. Таким образом, структура предиката является строго лексическим представлением, где каждая фразовая глава проецирует свой аргумент на фразовый уровень в пределах синтаксического дерева. Выбор этого фразового заголовка основан на принципе пустой категории Хомского. Эта лексическая проекция аргумента предиката на синтаксическую структуру является основой гипотезы структуры аргумента. Эта идея совпадает с принципом проекции Хомского , потому что он заставляет VP выбираться локально и выбираться с помощью напряженной фразы (TP).

Основываясь на взаимодействии между лексическими свойствами, месторасположением и свойствами EPP (где фразовый заголовок локально выбирает другой фразовый элемент), Хейл и Кейзер утверждают, что позиция спецификатора или дополнение являются единственными двумя семантическими отношениями, которые проецируют аргумент предиката. В 2003 году Хейл и Кейзер выдвинули эту гипотезу и утверждали, что лексическая единица должна иметь одно или другое, Спецификатор или Дополнение, но не может иметь и то, и другое.

Галле и Маранц 1993

Моррис Халле и Алек Маранц ввели понятие распределенной морфологии в 1993 году. Эта теория рассматривает синтаксическую структуру слов как результат морфологии и семантики, а не как морфо-семантический интерфейс, предсказываемый синтаксисом. По сути, идея о том, что согласно принципу расширенной проекции существует локальная граница, под которой возникает особое значение. Это значение может иметь место только в том случае, если морфема проецирования головы присутствует в локальном домене синтаксической структуры. Ниже приводится пример древовидной структуры, предложенной распределенной морфологией для предложения «Иоанн разрушает город» . Уничтожить — это корень, V-1 представляет вербализацию, а D представляет номинализацию.

Рамчанд 2008

В своей книге 2008 года « Значение глагола и лексикон: синтаксис первой фазы» лингвист Джиллиан Рамчанд признает роль лексических статей в выборе сложных глаголов и их аргументов. Синтаксис «первой фазы» предполагает, что структура события и участники события непосредственно представлены в синтаксисе посредством двоичного ветвления . Это ветвление гарантирует, что Спецификатор является последовательным субъектом, даже при исследовании проекции лексической статьи сложного глагола и соответствующей синтаксической конструкции. Это обобщение также присутствует в теории Рамчанда, согласно которой дополнение головы для сложной глагольной фразы должно со-описывать событие глагола.

Рамчанд также ввел понятие гомоморфного единства, которое относится к структурной синхронизации между заголовком сложной глагольной фразы и ее дополнением. Согласно Рамчанду, гомоморфное единство — это «когда два дескриптора событий синтаксически сливаются, структура дополнения должна объединяться со структурой головы».

Классификация типов событий

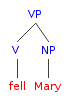

Непереходные глаголы: непереходные и неотрицательные

Необоснованная гипотеза была выдвинута Дэвидом Перлмуттером в 1987 году и описывает, как два класса непереходных глаголов имеют две разные синтаксические структуры. Это глаголы без оккуляции и отрицательные глаголы . Эти классы глаголов определены Перлмуттером только в синтаксических терминах. В их основе лежат следующие структуры:

- непорочный глагол: __ [ VP V NP]

- неотрицательный глагол: NP [ VP V]

Ниже приводится пример на английском языке:

В (2a) глагол в основе принимает прямой объект, а в (2b) глагол в основе принимает подлежащее.

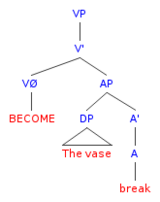

Переходные чередования: чередование начальных / причинных

Свойство изменения состояния глагольных фраз (VP) является важным наблюдением для синтаксиса лексической семантики, поскольку оно обеспечивает свидетельство того, что субъединицы встроены в структуру VP, и что значение всего VP зависит от этой внутренней грамматической состав. (Например, VP, которую разбила ваза, несет в себе значение изменения состояния вазы, которая становится разбитой, и, таким образом, имеет молчаливую подъединицу BECOME в своей базовой структуре.) Есть два типа предикатов изменения состояния: начальный и причинный .

Инхативные глаголы непереходны , что означает, что они возникают без прямого объекта, и эти глаголы выражают то, что их подлежащее претерпело определенное изменение состояния. Инхаативные глаголы также известны как противозачаточные глаголы. Причинные глаголы являются переходными, что означает, что они встречаются с прямым объектом, и они выражают, что субъект вызывает изменение состояния объекта.

Лингвист Мартин Хаспельмат классифицирует пары начальных / причинных глаголов по трем основным категориям: каузативные, антикаузативные и ненаправленные чередования. Ненаправленные чередования далее подразделяются на лабильные, равноправные и дополняющие чередования.

Английский язык склонен к лабильным чередованиям , что означает, что один и тот же глагол используется в начальных и каузальных формах. Это можно видеть в следующем примере: мели является интранзитивна начинательным глагол в (3а) и переходный глагол причинный в (3b).

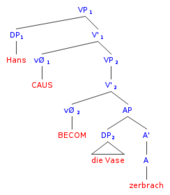

Как видно из базовой древовидной структуры для (3a), безмолвная субъединица BECOME встроена в глагольную фразу (VP), что приводит к начальному значению изменения состояния (y становится z). В базовой древовидной структуре для (3b) молчащие субъединицы CAUS и BECOME встроены в VP, что приводит к причинному изменению состояния (x вызывает y становится z).

Глаголы изменения состояния в английском языке часто являются де-прилагательными, что означает, что они образованы от прилагательных. Мы можем увидеть это в следующем примере:

В примере (4a) мы начинаем со статического непереходного прилагательного и получаем (4b), где мы видим непереходный начальный глагол. В (4c) мы видим переходный причинный глагол.

Отмеченные начальные

Некоторые языки (например, немецкий , итальянский и французский ) имеют несколько морфологических классов начальных глаголов. Вообще говоря, эти языки разделяют свои начальные глаголы на три класса: глаголы, которые обязательно не помечены (они не помечены возвратным местоимением , клитикой или аффиксом ), глаголы, которые могут быть помечены, и глаголы, которые обязательно помечены. Причинные глаголы в этих языках не помечены. Хаспелмат называет это противодействующим чередованию.

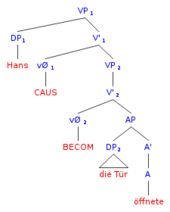

Например, начальные глаголы в немецком языке подразделяются на три морфологических класса. Глаголы класса A обязательно образуют начальные формы с возвратным местоимением sich , глаголы класса B образуют начальные формы, обязательно без возвратного местоимения, а глаголы класса C образуют начальные формы, необязательно с возвратным местоимением или без него. В примере (5) глагол zerbrach является неотмеченным начальным глаголом из класса B , который также остается немаркированным в его причинной форме.

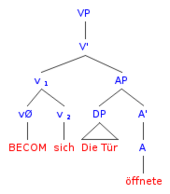

Напротив, глагол öffnete — это глагол класса А, который обязательно принимает возвратное местоимение sich в начальном падеже, но остается немаркированным в каузативной форме.

Были некоторые дебаты относительно того, являются ли различные классы начальных глаголов чисто морфологическими, или же дифференциация происходит от лексико-семантических свойств каждого отдельного глагола. Хотя этот спор до сих пор не решен в таких языках, как итальянский , французский и греческий , лингвист Флориан Шефер предположил, что существуют семантические различия между отмеченными и немаркированными начальными формами в немецком языке . В частности, только немаркированные начальные глаголы допускают непреднамеренное чтение причинителя (что означает, что они могут принимать чтение « x, непреднамеренно вызванное y »).

Отмеченные причинные факторы

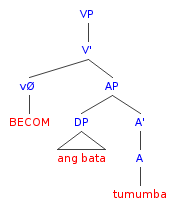

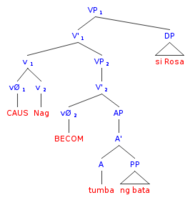

Причинные морфемы присутствуют в глаголах многих языков (например, тагальского , малагасийского , турецкого и т. Д.), Как правило, в виде аффикса к глаголу. Это можно увидеть в следующих примерах из тагальского , где каузативный префикс pag- (реализованный здесь как nag ) присоединяется к глаголу tumba, чтобы образовать каузативный переходный глагол в (7b), но префикс не появляется в начальном падеже непереходного глагола в (7а). Хаспелмат называет это причинным чередованием.

Дитранзитивные глаголы

Однозначный анализ пути Кейна 1981 г.

Ричард Кейн предложил идею однозначных путей в качестве альтернативы отношениям c-командования, которые являются типом структуры, рассмотренной в примерах (8). Идея однозначных путей гласит, что антецедент и анафора должны быть связаны однозначным путем. Это означает, что линия, соединяющая антецедент и анафору, не может быть нарушена другим аргументом. Применительно к дитранзитивным глаголам эта гипотеза представляет структуру на диаграмме (8a). В этой древовидной структуре можно увидеть, что один и тот же путь можно проследить от любого DP к глаголу. Древовидная диаграмма (7b) иллюстрирует эту структуру на примере на английском языке. Этот анализ был шагом к бинарным ветвящимся деревьям, что было теоретическим изменением, которому способствовал анализ VP-оболочки Ларсона.

Анализ «VP-оболочки» Ларсона 1988 г.

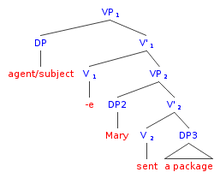

Ларсон сформулировал свою гипотезу единственного дополнения, в которой он заявил, что каждое дополнение вводится одним глаголом. Конструкция двойного объекта, представленная в 1988 году, дала явное свидетельство иерархической структуры с использованием асимметричного бинарного ветвления. Предложения с двойными объектами встречаются с дитранзитивными глаголами, как мы можем видеть в следующем примере:

Похоже, что у глагола send есть два объекта или дополнения (аргументы): и Мэри , получатель, и посылка , тема. Структура аргументов двупереходных глагольных фраз сложна и подвергалась различным структурным гипотезам.

Первоначальной структурной гипотезой была гипотеза тройного ветвления, представленная в (9a) и (9b), но, следуя анализу Кейна 1981 года, Ларсон утверждал, что каждое дополнение вводится глаголом.

Их гипотеза показывает, что в оболочку VP встроен нижний глагол, который сочетается с верхним глаголом (может быть невидимым), создавая таким образом оболочку VP (как показано на древовидной диаграмме справа). Большинство современных теорий больше не допускают тройную древовидную структуру (9a) и (9b), поэтому тема и цель / получатель видны в иерархической взаимосвязи внутри бинарной ветвящейся структуры.

Ниже приведены примеры тестов Ларсона, показывающих, что иерархический (высший) порядок любых двух объектов соответствует линейному порядку, так что второй управляется (управляется c) первым. Это соответствует грамматике X’Bar Theory of Phrase Structure Grammar с древовидной структурой Ларсона, использующей пустой Verb, до которого возводится буква V.

Рефлексивы и реципрокалы (анафоры) показывают эту взаимосвязь, в которой они должны подчиняться c-командованию их антецедентов, так что (10a) является грамматическим, а (10b) — нет:

Местоимение должно иметь квантификатор в качестве антецедента:

Вопросительные слова следуют в следующем порядке:

Эффект отрицательной полярности означает, что «любой» должен иметь отрицательный квантор в качестве антецедента:

Эти тесты с дитранзитивными глаголами, которые подтверждают c-команду, также подтверждают наличие основных или невидимых причинных глаголов. В дитранзитивных глаголах, таких как дать кому-то что-то , послать кому-то что-то , показать кому-то что-то и т. Д., Есть лежащее в основе причинное значение, которое представлено в основной структуре. Как видно из приведенного выше примера в (9a), Джон отправил Мэри посылку , здесь подразумевается то, что «Джон» заставил «Мэри получить посылку».

Ларсон предположил, что оба предложения в (9a) и (9b) имеют одну и ту же основную структуру, а различие на поверхности состоит в том, что конструкция двойного объекта «Джон послал Мэри пакет» получается преобразованием из конструкции NP + PP »John отправил посылку Марии ».

Строительство двойного объекта Beck & Johnson в 2004 г.

Бек и Джонсон, однако, свидетельствуют о том, что две лежащие в основе структуры не идентичны. Таким образом, они также являются дополнительным свидетельством наличия двух VP, где глагол присоединяется к причинному глаголу. В примерах (14a) и (b) каждая из двойных конструкций объекта чередуется с конструкциями NP + PP.

Бек и Джонсон показывают, что объект в (15a) имеет другое отношение к глаголу движения, так как он не может нести значение HAVING, которое может иметь обладатель (9a) и (15a). В (15а) Сатоши является одушевленным обладателем, и поэтому он вынужден ИМЕТЬ кисимен. ПП для Сатоши в (15b) имеет благотворный характер и не обязательно несет в себе это значение ИМЕТЬ.

Таким образом, лежащие в основе структуры не совпадают. Различия заключаются в семантике и синтаксисе предложений, в отличие от трансформационной теории Ларсона. Дополнительное свидетельство структурного существования оболочек VP с невидимой вербальной единицей дается в применении дополнения или модификатора «снова». Предложение (16) неоднозначно, и изучение двух разных значений показывает различие в структуре.

Источник