Лечение блуждающего нерва остеопатическим способом

X пара — блуждающий нерв — смешанный. В его составе проходят волокна общей чувствительности, вегетативные двигательные волокна к гладкой мускулатуре сосудов, секреторных желез, соматические двигательные — к поперечно-полосатой мускулатуре.

Блуждающий нерв выходит из полости черепа через яремное отверстие вместе с языкоглоточным и добавочным нервами, на шее располагается в сосудисто-нервном пучке, где соседствует с внутренней яремной веной, общей и внутренней сонными артериями, нервами каудальной группы. Проникает в грудную полость через верхнее отверстие грудной клетки, где правый блуждающий нерв лежит впереди подключичной артерии, а левый располагается на передней поверхности дуги аорты. Пройдя через заднее средостение, левый и правый блуждающие нервы образуют пищеводное сплетение, из которого формируются передний и задний стволы блуждающего нерва, которые через пищеводное отверстие диафрагмы спускаются в брюшную полость, формируя здесь ряд сплетений.

Чувствительные клетки блуждающего нерва заложены в верхнем (ganglion superius) и нижнем (ganglion inferius) узлах. Верхний узел расположен в яремном отверстии, нижний — после выхода из него. Дендриты клеток верхнего узла образуют менингеальную ветвь, возвращающуюся в полость черепа через яремное отверстие и иннервирующую твердую мозговую оболочку задней черепной ямки, и ушную ветвь (ramus auricularis). После отхождения от блуждающего нерва ушная ветвь направляется назад, пересекает луковицу яремной вены и через сосцевидный каналец (canaliculus mastoideus) проникает в пирамиду височной кости, где анастомозирует с лицевым нервом, затем через барабанно-сосцевидное отверстие (fissura tympanomastoidea) покидает пирамиду. Иннервирует кожу задней стенки наружного слухового прохода, анастомозирует с задним ушным нервом (веточка лицевого нерва).

Дендриты клеток нижнего узла вместе с ветвями языкоглоточного нерва формируют глоточное сплетение (pl. pharyngeus), осуществляющее иннервацию слизистой оболочки глотки. Верхний гортанный нерв (n. laryngeus superior), пройдя позади внутренней сонной артерии, подходит к слизистой оболочке гортани выше голосовой связки, к слизистой надгортанника, частично к корню языка.

Слизистая оболочка гортани ниже голосовой связки иннервируется возвратным нервом (п. laryngeus reccurens). Правый возвратный нерв отходит от блуждающего нерва на уровне подключичной артерии, левый — на уровне дуги аорты. Обогнув сосуды, возвратные нервы поднимаются вверх в борозде между трахеей и пищеводом, отдавая на своем пути волокна к сердцу и трахее.

Из нижнего чувствительного узла блуждающего нерва осуществляется также иннервация бронхов, околосердечной сумки. В составе блуждающего нерва проходят чувствительные волокна для пищевода, желудочно-кишечного тракта, печени, почек.

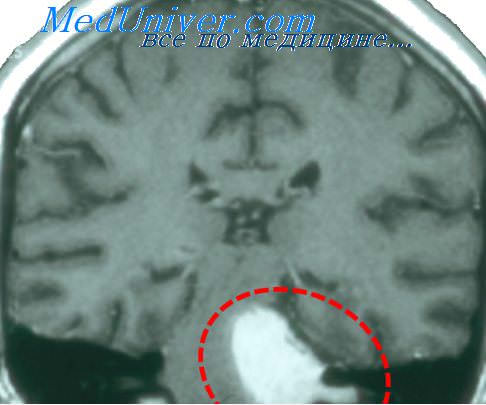

Аксоны клеток верхнего и нижнего узлов направляются в полость черепа через яремное отверстие, входят в вещество мозга несколькими корешками в области заднебоковой борозды продолговатого мозга и заканчиваются на ядре соматической чувствительности (nucl. sensorium seu nucl. ale cinerea), общем с чувствительным ядром IX пары. Аксоны вторых нейронов от этого ядра направляются в таламус и отсюда — в чувствительную кору.

Центральный двигательный анализатор блуждающего нерва для поперечно-полосатых мышц расположен в нижних отделах передней центральной извилины. Отсюда волокна идут в составе пирамидного пути и заканчиваются в двойном ядре блуждающего нерва (n. ambiquus) своей и противоположной стороны. Аксоны этого ядра вместе с глоточными ветвями и верхним гортанным нервом достигают мыщц глотки, мышцы, поднимающей мягкое небо, мышц языка и гортани. Через нижний гортанный нерв (конечная ветвь возвратного нерва) блуждающий нерв осуществляет иннервацию голосовых связок, глотки, сердца. Блуждающий нерв имеет парасимпатическое двигательное ядро (nucl. dorsalis n. vagi). Центральный путь этого ядра не прослежен. Периферические волокна вегетативного ядра блуждающего нерва иннервируют сосуды, железы пищевода, желудочно-кишечного тракта, дыхательного пути. Функция его следующая — расширяет сосуды сердца, замедляет сердечные сокращения, суживает бронхи, усиливает перистальтику кишечника, активирует железы желудочно-кишечного тракта.

Учебное видео по анатомии блуждаюшего нерва — вагуса (X пары черепно-мозговых нервов)

Семиотика поражения блуждающего нерва. Синдром Арнольда

Афония — отсутствие звучности голоса.

Дисфония — голос сохранен, но меняется звучность, характер произношения звуков.

Дизартрия — расстройство артикуляции, проявляющееся в неясности произношения. Речь становится прерывистой, больной как бы «спотыкается» при произношении отдельных слогов.

Дисфагия — нарушение глотания.

Жалобы больного при поражении блуждающего нерва самые разнообразные. Ими могут быть нарушение проглатывания жидкой пищи, попадание ее в нос, утрата звучности голоса и др.

При поражении чувствительных веточек блуждающего нерва имеет место болевой синдром. Описана невралгия верхнего гортанного нерва. В повседневной практике врача она встречается довольно редко. Причиной ее служат воспалительные процессы в гортани, струмэктомия, тонзилэктомия. Невралгия характеризуется болевыми пароксизмами в области гортани. Боли односторонние, часто возникают во время еды или глотания, иррадиируют вдоль нижней челюсти, в ухо. Болевая точка располагается на боковой поверхности шеи, чуть выше щитовидного хряща. Во время приступа боли возникает кашель, общая слабость (Гречко В.Е., 1981). Приступы кашля автор объясняет повышенной чувствительностью слизистой гортани и трахеи. При длительно существующей невралгии верхнего гортанного нерва снижается и исчезает глоточный рефлекс. Пораженная сторона гортани становится неподвижной, может появиться сужение голосовой щели.

Нам пришлось наблюдать невралгию ушной веточки (r. auricularis). Причиной развития заболевания явилось сильное охлаждение, кариозные зубы. Боль носила постоянный характер, локализовалась в верхнебоковых отделах шеи, распространялась в подчелюстную область, в ухо, особенно в область слухового прохода, заушную зону. На фоне постоянных болей возникали приступы труднопереносимых болей с преимущественной локализацией в подчелюстной зоне и в наружном слуховом проходе.

Как указывалось выше, область чувствительной иннервации блуждающего нерва довольно велика. Кроме твердой мозговой оболочки, кожи уха, слизистой оболочки гортани, глотки она распространяется на слизистую оболочку пищевода, желудка и других органов грудной и брюшной полостей. Помимо этого, блуждающий нерв имеет богатейшую сеть анастомозов с другими нервами. В связи с этим процессы во внутренних органах могут сопровождаться ирритативными болями в зонах чувствительной иннервации вагуса (Кроль М.Б., Федорова Е.А., 1966). Например, при процессах в брюшной полости боль может локализоваться в теменной области (зона иннервации веточек С1-С2). Эта локализация объясняется тем, что раздражение, обусловленное местным процессом (опухолью, например) по чувствительным висцеральным волокнам распространяется на менингеальные ветви X нерва, а через них — на шейные корешки.

На функциональное единство висцеральных волокон блуждающего, диафрагмального нервов и задних рогов шейных сегментов указывают в своей монографии М.Б. Кроль, Е.А. Федорова, 1966. Боли, как подчеркивают авторы, носят невралгический характер, возникают внезапно, стреляющие, кратковременные, не совпадают с зонами Захарьина-Геда для конкретного органа. В момент пароксизма обнаруживается гиперестезия в месте максимальной боли. Вне приступа нарушений чувствительности не обнаруживается (в зонах Захарьина-Геда расстройства чувствительности носят стойкий характер). Приведенные данные надо иметь в виду всегда, когда мы сталкиваемся с болевым синдромом, который не укладывается в рамки обычных невралгий.

При изолированном поражении блуждающего нерва речь больного приобретает носовой оттенок, на стороне очага мягкое небо свисает, малоподвижно или неподвижно, язычок отклоняется в здоровую сторону. Небный рефлекс отсутствует. Необходимо иметь в виду, что у больных с хроническим или острым тонзиллитом, курильщиков нередко отсутствуют небные рефлексы, язычок может отклоняться. При этом он обычно гиперемирован, припухший (увеличен в размерах).

При выключении функции отдельных веточек блуждающего нерва может развиться паралич гортани. В этом случае голосовая связка на стороне очага занимает срединное положение, не сокращается при фонации и дыхании, голос становится хриплым. При процессах в области шеи может страдать верхний гортанный нерв. При этом кроме анестезии слизистой оболочки гортани нарушается функция m. cricothyreoidei, напрягающей голосовую связку. Голос становится низким, грубым.

Нижний гортанный нерв (возвратный) чаще поражается при опухолях средостения, аневризмах аорты, сонной или подключичной артерий, опухолях шеи. Вследствие паралича мышц гортани (кроме m. cricothyreoidei) у больных развивается афония. При двустороннем параличе возвратных нервов наступает резкое затруднение дыхания из-за смыкания голосовых связок в результате паралича mm. cricoarytaenoidei postici, расширяющих голосовую щель.

Раздражение блуждающего нерва и его ветвей вызывает замедление сердечной деятельности, усиление перистальтики кишечника, сужение бронхов, расширение сосудов. Волокна, замедляющие сердечную деятельность, берут начало от отдельной клеточной группы, расположенной вблизи вентрального соматического ядра блуждающего нерва, затем проходят в общем стволе X пары, заканчиваются в сердечных узлах, откуда берут начало постганглионарные волокна к сердечной мышце.

При поражении (раздражении) ушной ветви X пары ЧН (нерва Арнольда) возникают приступы кашля — синдром Арнольда. Зона иннервации нерва Арнольда — нижнезадняя часть наружного слухового прохода и задняя половина барабанной перепонки.

Источник

Лечение блуждающего нерва остеопатическим способом

Актуальность. Вегетативные расстройства (их происхождение, клинические проявления и лечение) являются одной из актуальных проблем современной медицины. Функцией вегетативной нервной системы является удержание функциональных параметров деятельности различных систем в границах гомеостаза, т. е. поддержание постоянства внутренней среды; вегетативное обеспечение психической и физической деятельности, адаптация к меняющимся внешним средовым условиям. Практически не существует таких заболеваний, в развитии и течении которых, не играла бы важную роль вегетативная система. Знание основных вегетативных синдромов помогает диагностике и повышению качества лечения болезней, с расстройствами вегетативной нервной системы. Таким образом, немаловажное место в медицине принадлежит современным методам лечения вегетативной нервной системы, т.к. пусковым фактором возникновения болезней являются те или иные нарушения в этой системе (1, 2).

Цель: раскрыть основные принципы современных методов лечения вегетативной нервной системы.

Вегетативная нервная система, которая также называется автономной (systema nervosum autonomicum), контролирует следующие функции организма, такие как питание, дыхание, циркуляция жидкостей, выделение, размножение. Она иннервирует преимущественно внутренние органы и состоит из двух основных отделов: симпатического и парасимпатического. Совместная работа обоих отделов регулируется и контролируется корой головного мозга, которая является высшим отделом центральной нервной системы. Центры вегетативной нервной системы располагаются в головном и спинном мозге (3).

Таким образом, нарушение в какой либо структуре вегетативной нервной системы приводит к нарушению функций, что приводит к возникновению болезни в той или иной системе. Зная, где располагается патологический очаг, мы можем назначить адекватное лечение, используя современные методы, для достижения наибольшего эффекта.

Нарушения в вегетативной нервной системе – это очень частая проблема, с которой приходится сталкиваться современному человеку. Это сочетание эмоционально-психических расстройств с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем. Лечение ВНС – процесс сложный, требующий индивидуального подхода и постоянной коррекции. Современные способы лечения включают в себя модификацию образа жизни, изменение подхода к профессиональной деятельности, коррекцию психо-эмоциональных расстройств, применение медикаментозных средств, в соответствии с развившимися синдромами. Для реализации всего лечебного комплекса может потребоваться невропатолог, терапевт, психолог (психиатр) (4, 6, 7).

Основные принципы современных методов лечения ВНС рассмотрим на примере ВСД. Прежде всего, перед началом лечения необходимо исключить другие заболевания различных органов и систем, которые могут давать симптомы, идентичные таковым при ВСД. Только после достоверно установленного диагноза можно приступать к лечению.Современный взгляд на устранение синдрома ВСД состоит в одновременном применении комплекса медикаментозных и немедикаментозных воздействий, причем последним принадлежит ведущая роль. К методам лечения ВСД относят:

– коррекцию психо-эмоциональной сферы;

– ведение здорового образа жизни;

– модификацию трудовой деятельности;

Коррекция психо-эмоциональной сферы

«Все болезни – от нервов,» — это высказывание как нельзя более точно подходит к ВСД. В большинстве случаев «виноват» какой-то психологический фактор, его ликвидация способствует выздоровлению. При выяснении анамнеза заболевания почти всегда пациенты самостоятельно указывают, с чего «все началось».По возможности необходимо создать позитивную обстановку вокруг больного. Этому способствуют рациональный отдых, поездки на природу (в лес за грибами, на рыбалку, просто прогулки по парку и т.д.). Наличие хобби будет только содействовать нормализации психо-эмоционального состояния. Желательны занятия спортом (2, 7).

Здоровый образ жизни

В первую очередь нужно оптимизировать режим дня. Качественный и полноценный сон (отход ко сну в одно и то же время, длительность сна 7-8 часов и т. д.), прием пищи в одно и то же время, пребывание на свежем воздухе – это все маленькие, но значимые факторы для успешного процесса лечения. Отказ от вредных привычек. Умеренная физическая нагрузка оказывает положительное «тренирующее» воздействие на сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации сосудистого тонуса, улучшает кровоток в органах и тканях (4, 6, 7).

Физиотерапевтические методы (6)

Среди немедикаментозных воздействий эта группа мер одна из наиболее эффективных. Физиотерапевтические процедуры успешно применяются не только при лечении больных с ВСД в условиях поликлиники или стационара, но и при проведении санаторно-курортного лечения. Наиболее часто используют электрофорез с разными фармакологическими средствами (кальцием, кофеином, мезатоном, эуфиллином, папаверином, магнием, бромом, новокаином), электросон, водные процедуры (душ Шарко или циркулярный, подводный душ-массаж, контрастные ванны), хлоридно-натриевые ванны, общие радоновые, сероводородные, йодобромные ванны, транскраниальную электроаналгезию, синусоидальные модулированные токи, гальванизацию, магнитотерапию, аэроионотерапию, инфракрасную лазеротерапию, УВЧ, тепловые процедуры (аппликации парафина и озокерита), грязелечение. Показаны иглорефлексотерапия и массаж. Курсовое применение физиотерапевтических методов позволяет устранить многие симптомы ВСД, иногда даже без дополнительного приема лекарственных средств внутрь.

Лекарственная терапия (7)

Фармакологический спектр применяемых препаратов огромен в связи с многообразием симптомов заболевания. Одновременное назначение большого количества препаратов может нанести вред больному, поэтому для каждого больного создается программа приема лекарств в определенной последовательности, которая корригируется в процессе лечения. Препараты, применяемые для лечения, можно разделить на следующие группы:

– успокоительные – предпочтительнее растительные средства (валериана, пустырник) и их комбинации (дормиплант, ново-пассит, нотта, фитосед, персен, седафитон, нервофлукс и др.). Возможны комбинации растительных препаратов с барбитуратами (особенно при сопутствующих нарушениях сна): барбовал, валокордин, корвалол, корвалтаб и др.;

– транквилизаторы – применяют при более выраженных расстройствах эмоциональной сферы, сопровождающихся чувством тревоги и напряжения. Среди них популярными являются гидазепам, грандаксин (тофизопам), буспирон, мебикар (адаптол), афобазол. При еще более выраженных проявлениях показаны диазепам (сибазон), феназепам;

– нейролептики – используются для снижения чувства нервозности, агрессивности, раздражительности и вспыльчивости, тревоги и страха, нормализации сосудистого тонуса и артериального давления. Применяют ридазин (сонапакс, тиорил), эглонил (сульпирид), рисперидон (нейриспин, рисполепт). И транквилизаторы, и нейролептики должны назначаться только врачом и применяться строго по показаниям в течение определенного промежутка времени;

– снотворные – нормализующее влияние на сон оказывают и растительные успокоительные средства, и транквилизаторы, и некоторые нейролептики. Среди непосредственно снотворных препаратов можно отметить золпидем (ивадал), зопиклон (соннат, сомнол), залеплон (анданте), дормикум, радедорм, донормил, мелатонин. Эту группу лекарственных средств назначают на небольшой промежуток времени (обычно 7-14 дней) при крайней необходимости;

– антидепрессанты – применяют у больных со сниженной мотивацией, астенией и депрессией. Они улучшают настроение, уменьшают тоску, косвенным образом нормализуют сон. Это такие препараты как сиднофен, коаксил, флуоксетин (прозак), сертралин (золофт, стимулотон), пароксетин (паксил), амитриптилин, людиомил, симбалта;

ноотропы – препараты, «питающие» мозг. Помогают справиться с общей слабостью, нарушением внимания и памяти, головными болями и головокружением, шумом в ушах. К этой группе относят пирацетам (ноотропил), ноофен (фенибут), глицин (глицисед), пантогам, пантокальцин. С этой же целью возможно применение нейрометаболитов: актовегина (солкосерила), церебролизина;

– препараты, улучающие кровообращение, – кавинтон (винпоцетин), оксибрал, стугерон, пентоксифиллин (трентал);

– препараты, снижающие артериальное давление (гипотензивные), – бисопролол (конкор), атенолол, метопролол, анаприлин. Из растительных средств с этой целью применяют препараты валерианы, зверобоя, боярышника, настойку пиона, душицу, мелиссу, калину и др.;

– препараты, повышающие артериальное давление, – кофеин, мезатон, большинство растительных адаптогенов (настойка лимонника, родиолы розовой, женьшеня);

– препараты, влияющие на метаболизм в сердце, применяются для уменьшения болей и неприятных ощущений в области сердца: милдронат, рибоксин, настойка боярышника. При нарушениях ритма (увеличении частоты сердечных сокращений) показаны аспаркам, панангин, конкор, барбовал, корвалдин;

– при повышении внутричерепного давления – диакарб, лазикс (фуросемид), препараты петрушки, можжевельника, крапивы, мочегонные травы;

– вегетотропные препараты – белласпон, беллатаминал. Они обладают комбинированным действием, влияют и на психо-эмоциональное состояние, и на болевой синдром, и на потливость, снимают симптомы как со стороны симпатической, так и со стороны парасимпатической нервной системы. Также в качестве вегетотропного препарата может быть использован платифиллин;

– антиоксиданты – мексидол, кратал, витрум-антиоксидант, янтарная кислота;

– витамины — показаны как поливитаминные комплексы с общеукрепляющей целью, так и изолированный прием витаминов Е, А, С, группы В (нейровитан, мильгамма, неуробекс, нейрорубин);

– адаптогены – это группа лекарственных средств, повышающих стрессоустойчивость организма. Они обладают антиастеническим действием, способны повышать артериальное давление и тонус сосудов, повышают неспецифический иммунитет: женьшень, родиола розовая, лимонник, элеутерококк, заманиха, аралия, левзея сафлоровидная. Общетонизирующим действием обладают препараты, содержащие спирулину, фенхель, тимьян, ламинарию.

Таким образом, для лечения разных симптомов нарушения ВНС используют разнообразный арсенал средств. Многие препараты одновременно влияют на несколько симптомов (например, настойка боярышника обладает седативным эффектом, уменьшает боли в сердце и снижает артериальное давление). Следует помнить, что только лечащий врач может подобрать правильную комбинацию из лекарственных препаратов. Процесс выздоровления во многом, если не почти на 100%, зависит от самого больного, его позитивного настроя и желания преодолеть недуг. Оставленная без внимания болезнь может трансформироваться в более тяжелое и трудноизлечимое заболевание .Поэтому больным обязательно нужно обращаться к врачу, чтобы вернуть себе полноценную жизнь и уберечь организм от новых заболеваний.(3,6,7)

Вывод. Нарушения ВНС не только являются важной частью патогенеза многих заболеваний, а сами могут играть роль « пуcкового механизма » в развитии сложных болезней. В этой связи возникает необходимость использование дополнительный методов лечения на более ранних этапах нарушений ВНС с целью профилактики возможных осложнений, приводящих к снижению качества жизни населения

Источник