Урок 1. СКОРОСТЬ СВЕТА

В геометрической оптике исследуется только направление световых лучей. Вопрос о том, как протекает процесс распространения света во времени, выходит за рамки геометрической оптики. Более глубоко свойства света и его взаимодействие с веществом рассматриваются, в физической (волновой)оптике. Мы начнем эту главу с рассказа о том, как была измерена скорость света.

Когда мы поворачиваем выключатель, то вся комната сразу же озаряется светом. Кажется, что свету совсем не надо времени, чтобы достигнуть стен. Делались многочисленные попытки определить скорость света. Для этого пытались измерить по точным часам время распространения светового сигнала на большие расстояния (несколько километров). Но эти попытки не дали результатов. Начали думать, что распространение света совсем не требует времени, что свет любые расстояния преодолевает мгновенно. Однако оказалось, что скорость света не бесконечно велика, и эта скорость была в конце концов измерена.

Астрономический метод измерения скорости света

Скорость света впервые удалось измерить датскому ученому О. Рёмеру в 1676 г. Рёмер был астрономом, и его успех объясняется именно тем, что проходимые светом расстояния, которые он использовал для измерений, были очень велики. Это расстояния между планетами Солнечной системы.

Рёмер наблюдал затмения спутников Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Юпитер в отличие от Земли имеет четырнадцать спутников. Ближайший его спутник — Ио — стал предметом наблюдений Рёмера. Он видел, как спутник проходил перед планетой, а затем погружался в ее тень и пропадал из поля зрения. Затем он опять появлялся, как мгновенно вспыхнувшая лампа. Промежуток времени между двумя вспышками оказался равным 42 ч 28 мин. Таким образом, эта «луна» представляла собой громадные небесные часы, через равные промежутки времени посылавшие свои сигналы на Землю.

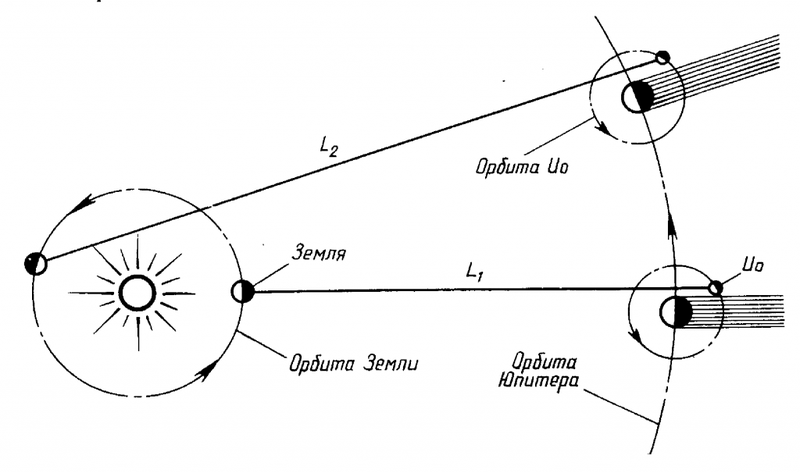

Вначале измерения производились в то время, когда Земля при своем движении вокруг Солнца ближе всего подошла к Юпитеру (рис. 1). Такие же измерения, проведенные несколько месяцев спустя, когда Земля удалилась от Юпитера, неожиданно показали, что спутник опоздал появиться из тени на целых 22 мин по сравнению с моментом времени, который можно было рассчитать на основании знания периода обращения Ио.

|

Рёмер объяснял это так: «Если бы я мог остаться на другой стороне земной орбиты, то спутник всякий раз появлялся бы из тени в назначенное время, наблюдатель, находящийся там, увидел бы Ио на 22 мин раньше. Запаздывание в этом случае происходит от того, что свет употребляет 22 мин на прохождение от места моего первого наблюдения до моего теперешнего положения». Зная запаздывание появления Ио и расстояние, которым оно вызвано, можно определить скорость, разделив это расстояние на время запаздывания. Скорость оказалась чрезвычайно большой, примерно 300.000 км/с. Поэтому-то крайне трудно уловить время распространения света между двумя удаленными точками на Земле. Ведь за одну секунду свет проходит расстояние, большее длины земного экватора в 7,5 раза.

Лабораторные методы измерения скорости света

Впервые скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физику И. Физо в 1849 г.

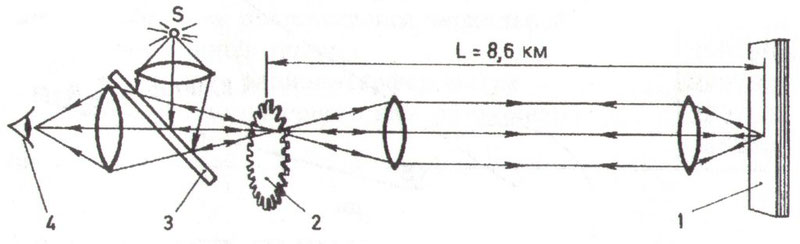

В опыте Физо свет от источника, пройдя через линзу, падал на полупрозрачную пластинку 1 (рис.2). После отражения от пластинки сфокусированный узкий пучок направлялся на периферию быстро вращающегося зубчатого колеса. Пройдя между зубцами, свет достигал зеркала 2, находившегося на расстоянии нескольких километров от колеса. Отразившись от зеркала, свет, прежде чем попасть в глаз наблюдателя, должен был пройти опять между зубцами. Когда колесо вращалось медленно, свет, отраженный от зеркала, был виден. При увеличении скорости вращения он постепенно исчезал. В чем же здесь дело? Пока свет, прошедший между двумя зубцами, шел до зеркала и обратно, колесо успевало повернуться так, что на место прорези вставал зубец, и свет переставал быть видимым.

|

При дальнейшем увеличении скорости вращения свет опять становился видимым. Очевидно, что за время распространения света до зеркала и обратно колесо успело повернуться настолько, что на место прежней прорези встала уже новая прорезь. Зная это время и расстояние между колесом и зеркалом, можно определить скорость света. В опыте Физо расстояние равнялось 8,6 км и для скорости света было получено значение 313.000 км/с.

Было разработано еще много других, более точных лабораторных методов измерения скорости света. В частности, американский физик А. Майкельсон разработал совершенный метод измерения скорости света с применением вращающихся зеркал.

Была измерена скорость в различных прозрачных веществах. Скорость света в воде была измерена в 1856 г. Она оказалась в 4/3 раза меньше, чем в вакууме. Во всех других веществах она также меньше, чем в вакууме.

Но современным данным, скорость света в вакууме равна 299.792.458 м/с с точностью ± 1,2 м/с. Приближенно скорость света можно считать равной 3·10 8 м/с. Это значение скорости света нужно обязательно запомнить.

Определение скорости света сыграло в науке очень важную роль. Оно в значительной степени способствовало выяснению природы света. Особое значение скорость света имеет потому, что ни одно тело в мире не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Это стало ясным после создания теории относительности, о которой пойдет речь в следующей главе.

? Чему приближенно равна скорость света в вакууме?

Источник

Классические опыты по измерению скорости света

Скорость света в свободном пространстве (вакууме) – скорость распространения любых электромагнитных волн, в том числе и световых. Представляет собой предельную скорость распространения любых физических воздействий и инвариантна при переходе от одной системы отсчета к другой.

Задача определения скорости света принадлежит к числу важнейших проблем оптики и физики вообще. Решение этой задачи имело огромное принципиальное и практическое значение. Установление того, что скорость распространения света конечна, и измерение этой скорости сделали более конкретными и ясными трудности, стоящие перед различными оптическими теориями. Первые методы определения скорости света, опиравшиеся на астрономические наблюдения, способствовали со своей стороны ясному пониманию чисто астрономических вопросов. Точные лабораторные методы определения скорости света, выработанные в последствии, используются при геодезической съёмке.

Скорость света в среде зависит от показателя преломления среды n, различного для разных частот n излучения: с’( n ) = c/n( n ).

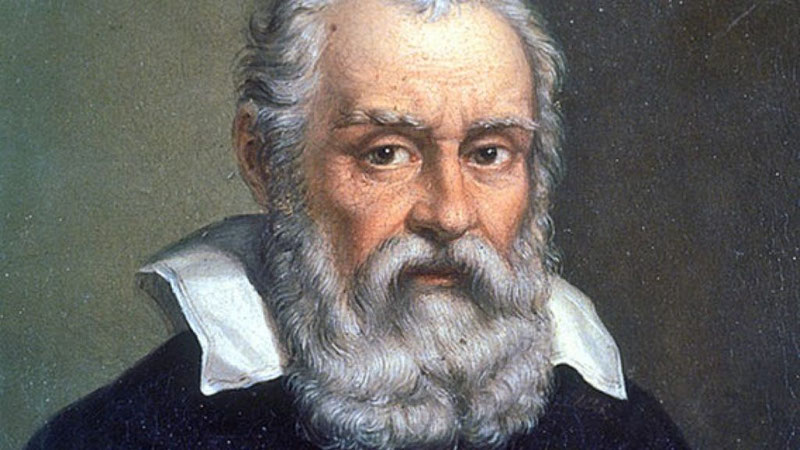

Основная трудность, на которую наталкивается экспериментатор при определении скорости распространения света, связана с огромным значением этой величины, требующим совсем иных масштабов опыта, чем те, которые имеют место в классических физических измерениях. Эта трудность дала себя знать в первых научных попытках определения скорости света, предпринятых ещё Галилеем (1607 г.). Опыт Галилея состоял в следующем: два наблюдателя на большом расстоянии друг от друга снабжены закрывающимися фонарями. Наблюдатель А открывает фонарь; через известный промежуток времени свет дойдет до наблюдателя В, который в тот же момент открывает свой фонарь; спустя определенное время этот сигнал дойдет до А, и последний может, таким образом, отметить время τ, протекшее от момента подачи им сигнала до момента его возвращения. Предполагая, что наблюдатели реагируют на сигнал мгновенно и что свет обладает одной и той же скоростью в направлении АВ и ВА, получим, что путь АВ+ВА=2D свет проходит за время τ, т.е. скорость света с=2D/τ. Второе из сделанных допущений может считаться весьма правдоподобным. Современная теория относительности возводит даже это допущение в принцип. Но предположение о возможности мгновенно реагировать на сигнал не соответствует действительности, и поэтому при огромной скорости света попытка Галилея не привела ни к каким результатам; по существу, измерялось не время распространения светового сигнала, а время, потраченное наблюдателем на реакцию. Положение можно улучшить, если наблюдателя В заменить зеркалом, отражающим свет, освободившись таким образом от ошибки, вносимой одним из наблюдателей. Эта схема измерений осталась, по существу, почти во всех современных лабораторных приемах определения скорости света; однако впоследствии были найдены превосходные приемы регистрации сигналов и измерения промежутков времени, что и позволило определить скорость света с достаточной точностью даже на сравнительно небольших расстояниях.

Астрономические методы определения скорости света

Метод Рёмера

Впервые скорость света определил в 1676 году О. К. Рёмер по изменению промежутков времени между затмениями спутников Юпитера.

Юпитер имеет несколько спутников, которые либо видны с Земли вблизи Юпитера, либо скрываются в его тени. Астрономические наблюдения над спутниками Юпитера показывают, что средний промежуток времени между двумя последовательными затмениями какого-нибудь определённого спутника Юпитера зависит от того, на каком расстоянии друг от друга находятся Земля и Юпитер во время наблюдений.

Метод Рёмера (1676 г.), основанный на этих наблюдениях, можно пояснить с помощью рис.9.1. Пусть в определённый момент времени Земля З1 и Юпитер Ю1 находятся в противостоянии и в этот момент времени один из спутников Юпитера, наблюдаемый с Земли, исчезает в тени Юпитера. Тогда, если обозначить через R и r радиусы орбит Юпитера и Земли и через с — скорость света в системе координат, связанной с Солнцем, на Земле уход спутника в тень Юпитера будет зарегистрирован на

По истечении 0,545 года Земля З2 и Юпитер Ю2 находятся в соединении. Если в это время происходит n-е затмение того же спутника Юпитера, то на Земле оно будет зарегистрировано с опозданием на

Рис. 9.1. К определению скорости света по методу Рёмера

По истечении ещё 0,545 года Земля З3 и Юпитер Ю3 будут вновь находиться в противостоянии. За это время совершились (n-1) оборотов спутника вокруг Юпитера и (n-1) затмений, из которых первое имело место, когда Земля и Юпитер занимали положения З2 и Ю2, а последнее — когда они занимали положение З3 и Ю3. Первое затмение наблюдалось на Земле с запозданием

Рёмер измерил промежутки времени Т1 и Т2 и нашёл, что Т1—Т2=1980 с. Но из написанных выше формул следует, что Т1—Т2=

Этот результат был исторически первым измерением скорости света.

Определение скорости света по наблюдению аберрации

В 1725-1728 гг. Брадлей предпринял наблюдения с целью выяснить, существует ли годичный параллакс звёзд, т. е. кажущееся смещение звёзд на небесном своде, отображающее движение Земли по орбите и связанное с конечностью расстояния от Земли до звезды. Звезда в своём параллактическом движении должна описывать эллипс, угловые размеры которого тем больше, чем меньше расстояние до звезды.

Для звёзд, лежащих в плоскости эклиптики, этот эллипс вырождается в прямую, а для звёзд у полюса — в окружность. Брадлей действительно обнаружил подобное смещение. Но большая ось эллипса оказалась для всех звёзд имеющие одни и те же угловые размеры, а именно 2α=40″,9. Брадлей объяснил (1728 г.) наблюдённое явление, названное им аберрацией света, конечностью скорости распространения света и использовал его для определения этой скорости. Годичный параллакс был установлен более ста лет спустя В. Я. Струве и Бесселем (1837, 1838 гг.).

Для простоты будем вместо телескопа пользоваться визирным приспособлением, состоящим из двух небольших отверстий, расположенных по оси трубы. Когда скорость Земли совпадает по направлению с SE, ось трубы указывает на звезду. Когда же скорость Земли (и трубы) составляет угол j с направлением на звезду, то для того, чтобы луч света оставался на оси трубы, трубу надо повернуть на угол a (рис. 9.2), ибо за время t, пока свет проходит путь SE, сама труба перемещается на расстояние E‘Е=u0t. Из рис. 9.2 можно определить поворот a. Здесь SE определяет направление оси трубы без учёта аберрации, SE‘ — смещенное направление оси, обеспечивающее прохождение света вдоль оси трубы в течение всего времени t. Пользуясь тем, что угол a очень мал, так как u0 2nd Июнь 2009

Источник

Как измеряли скорость света?

Действительно, как? Как измерить самую высокую скорость во Вселенной в наших скромных, Земных условиях? Нам уже не нужно ломать над этим голову – ведь за несколько веков столько людей трудилось над этим вопросом, разрабатывая методы измерения скорости света. Начнем рассказ по порядку.

Скорость света – скорость распространения электромагнитных волн в вакууме. Она обозначается латинской буквой c. Скорость света равняется приблизительно 300 000 000 м/с.

Сначала над вопросом измерения скорости света вообще никто не задумывался. Есть свет – вот и отлично. Затем, в эпоху античности, среди ученых философов господствовало мнение о том, что скорость света бесконечна, то есть мгновенна. Потом было Средневековье с инквизицией, когда главным вопросом мыслящих и прогрессивных людей был вопрос «Как бы не попасть в костер?» И только в эпохи Возрождения и Просвещения мнения ученых расплодились и, конечно же, разделились.

Так, Декарт, Кеплер и Ферма были того же мнения, что и ученые античности. А вот Галилео Галилей считал, что скорость света конечна, хоть и очень велика. Собственно, он и произвел первое измерение скорости света. Точнее, предпринял первую попытку по ее измерению.

Опыт Галилея

Опыт Галилео Галилея был гениален в своей простоте. Ученый проводил эксперимент по измерению скорости света, вооружившись простыми подручными средствами. На большом и известном расстоянии друг от друга, на разных холмах, Галилей и его помощник стояли с зажженными фонарями. Один из них открывал заслонку на фонаре, а второй должен был проделать то же самое, когда увидит свет первого фонаря. Зная расстояние и время (задержку перед тем, как помощник откроет фонарь) Галилей рассчитывал вычислить скорость света. К сожалению, для того, чтобы этот эксперимент увенчался успехом, Галилею и его помощнику нужно было выбрать холмы, которые находятся на расстоянии в несколько миллионов километров друг от друга. Хотелось бы напомнить, что вы можете заказать эссе, оформив заявку на сайте.

Опыты Рёмера и Брэдли

Первым удачным и на удивление точным опытом по определению скорости света был опыт датского астронома Олафа Рёмера. Рёмер применил астрономический метод измерения скорости света. В 1676 он наблюдал в телескоп за спутником Юпитера Ио, и обнаружил, что время наступления затмения спутника меняется по мере отдаления Земли от Юпитера. Максимальное время запаздывания составило 22 минуты. Посчитав, что Земля удаляется от Юпитера на расстояние диаметра земной орбиты, Рёмер разделил примерное значение диаметра на время запаздывания, и получил значение 214000 километров в секунду. Конечно, такой подсчет был очень груб, расстояния между планетами были известны лишь примерно, но результат оказался относительно недалек от истины.

Опыт Брэдли. В 1728 году Джеймс Брэдли оценил скорость света наблюдая абберацию звезд. Абберация – это изменение видимого положения звезды, вызванное движением земли по орбите. Зная скорость движения Земли и измерив угол абберации, Брэдли получил значение в 301000 километров в секунду.

Опыт Физо

К результату опыта Рёмера и Брэдли тогдашний ученый мир отнесся с недоверием. Тем не менее, результат Брэдли был самым точным на протяжении сотни с лишним лет, аж до 1849 года. В тот год французский ученый Арман Физо измерил скорость света методом вращающегося затвора, без наблюдений за небесными телами, а здесь, на Земле. По сути, это был первый после Галилея лабораторный метод измерения скорости света. Приведем ниже схему его лабораторной установки.

Свет, отражаясь от зеркала, проходил через зубья колеса и отражался от еще одного зеркала, удаленного на 8,6 километров. Скорость колеса увеличивали до того момента, пока свет не становился виден в следующем зазоре. Расчеты Физо дали результат в 313000 километров в секунду. Спустя год подобный эксперимент с вращающимся зеркалом быо проведен Леоном Фуко, получившим результат 298000 километров в секунду.

С появлением мазеров и лазеров у людей появились новые возможности и способы для измерение скорости света, а развитие теории позволило также рассчитывать скорость света косвенно, без проведения прямых измерений.

Самое точное значение скорости света

Человечество накопило огромный опыт по измерению скорости света. На сегодняшний день самым точным значением скорости света принято считать значение 299 792 458 метров в секунду, полученное в 1983 году. Интересно, что дальнейшее, более точное измерение скорости света, оказалось невозможным из-за погрешностей в измерении метра. Сейчас значение метра привязано к скорости света и равняется расстоянию, которое свет проходит за 1 / 299 792 458 секунды.

Напоследок, как всегда, предлагаем посмотреть познавательное видео. Друзья, даже если перед Вами стоит такая задача, как самостоятельное измерение скорости света подручными средствами, Вы можете смело обратиться за помощью к нашим авторам. Заказать контрольную работу онлайн вы можете оформив заявку на сайте Заочника. Желаем Вам приятной и легкой учебы!

Источник