ГДЗ биология 7 класс Латюшин, Шапкин Дрофа Задание: Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1

Знакомство с многообразием водных простейших

Оборудование:

Ручная лупа 7х10, микроскоп, пробирки с аквариумной водой и определёнными культурами простейших, пипетка, предметное стекло, салфетка, вата.

Ход работы:

Жидкость имеет зеленоватый мутный оттенок, имеются включения частичек водорослей

При помощи лупы частички водорослей выглядят более крупными, но двигающихся организмов не обнаружено

Под малым увеличением видны амебы, которые передвигаются при помощи своих ложноножек, они расположены, достаточно, разбросано, их совсем небольшое количество. Они бесформенные.

Также видны инфузории, они имеют овальную, слегка заостренную к одному краю форму. Передвигаются с помощью ресничек.

В капле можно заметить хламидомонаду, которая имеет округлую форму и передвигается при помощи жгутиков. Она имеет зеленый цвет.

В капле воды можно наблюдать амеб, инфузорий и хламидомонаду. Также встречается вольвокс, который имеет шарообразную форму, представляет собой колонию организмов, имеет зеленый цвет.

Лабораторная работа № 2

Знакомство с многообразием круглых червей

Оборудование:

Микроскоп, пипетка, предметное стекло, препаровальная игла, культура свободноживущих нематод, влажные препараты аскарид, микропрепараты круглых червей – паразитов растений и животных.

Ход работы:

Нематоды представляют собой небольших червяков белого цвета, они имеют округлую форму в поперечном разрезе, с концов тела немного заострено

Аскарида очень похожа на нематоду, но зрительно заметна более плотная оболочка, более крупны размеры

Лабораторная работа № 3

Внешнее строение дождевого червя

Оборудование:

Чашка Петри, влажная фильтровальная бумага, лупа.

Ход работы:

Дождевой червь имеет вытянутую округлую форму тела, имеет розоватый цвет. Его размеры составляют 10-20 см. Тело состоит их множества колец. Поясок находится на 40-45 сегментах.

Щетинки довольно мелкие и прозрачные, находятся по бокам тела червя.

У червя влажная кожа, это приспособленность к комфортному движению сквозь почвенные частицы.

Лабораторная работа № 4

Особенности строения и жизни моллюсков

Оборудование:

Чашки Петри с раковинами и живыми моллюсками.

Ход работы:

У брюхоногих нет симметрии, раковина левозакрученная. В нашей местности встречается большой прудовик, виноградная улитка.

У двустворчатых наружный слой темный, внутренний перламутровый. Есть годичные кольца на наружном слое.

Предложены двустворчатые и брюхоногие моллюски. После них на бумаке остается слизистый след.

Брюхоногие моллюски с помощью рта прикрепляются к поверхностной пленке воды.

На любые раздражители тело моллюска сжимается

При нормальной температуре моллюск будет чувствовать себя обычно. При слишком холодной ил теплой температуре он будет прятаться в раковину.

Лабораторная работа № 5

Знакомство с ракообразными

Оборудование:

Ручная лупа, микроскоп, предметные стёкла, пипетки; культуры дафний, циклопов, ракушковых рачков; влажные препараты: раки, креветки и др.

Ход работы:

Ракообразные имеют размеры до пяти мм, их тело покрыто сверху плотной хитиновой оболочной. У них имеется большое число конечностей на всех сегментах тела. Из сегментов можно выделить головогрудь и брюшко.

Ракообразные перемещаются с помощью конечностей в толще воды. Окраска у них различная от бесцветной до красноватой.

Они похожи тем, что имеют панцирь, имеют антенны, но у рака есть щупальца, также рак больше в размерах.

У них есть 2 отдела тела: головогрудь и брюшко, к которым крепится множество конечностей. Покровы плотные.

Лабораторная работа № 6

Изучение представителей отрядов насекомых

Оборудование:

Коллекции насекомых различных отрядов, коллекции насекомых-вредителей леса, сада, огорода, продовольственных запасов и другие из имеющихся в школе.

Ход работы:

Насекомые из коллекции отличаются по размерам и форме тела, у одних тело более округлое, у других вытянутое. Также разнится количество крыльев, у некоторых 2 пары крыльев, у некоторых одна пара представлена жесткими надкрыльниками. Различается также окраска насекомых. Эти насекомые являются вредителями, они наносят вред сельскохозяйственным участкам.

Яблоневый цветоед; малинный жук; яблонная плодожорка; сосновый шелкопряд; майский жук; клоп-черепашка; капустная муха.

Яблонный цветоед поедает бутоны цветков яблони; малинный жук — выедает отверстия на листьях малины, бутоны и нектарники её цветков; яблонная плодожорка – гусеницы поедают плоды; сосновый шелкопряд – гусеницы повреждают хвоинки; майский жук – личинки питаются корнями растений; клоп-черепашка — прокалывает хоботком еще не созревшие зерна и высасывает содержимое зерновок хлебных злаков; капустная муха — они повреждают корни и кочерыги, выгрызая характерные внутренние ходы.

Лабораторная работа № 7

Внешнее строение и передвижение рыб

Оборудование:

демонстрационные аквариумы (2–3 шт.), аквариумные рыбы. Микроскопы, чешуя карпа.

Ход работы:

Тело у рыбы имеет обтекаемую форму тела, их окраска неравномерная, у самцов более яркая, чем у самочек. Четкой боковой линии не прослеживается. Рот находится на заостренном немного конце передней части рыбы. Есть парные боковые плавники, есть спинной, хвостовой. Рыбы сосредотачиваются у места постукивания аквариуму, так как ожидают подачи корма.

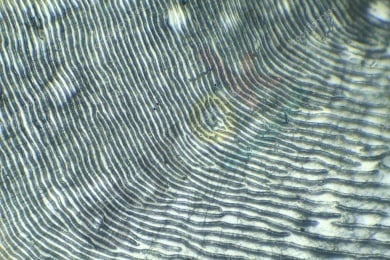

Рыбья чешуя под микроскопом

Рыбы очень хорошо приспособлены к водной среде: у них обтекаемая форма тела. Причем голова плавно переходит в туловище с хвостовым стеблем.

Рыбы имеют обтекаемую форму тела, которая позволяет им передвигаться в водной толще. Поверхность тела рыбы покрыта слизью, которая не только служит хорошей смазкой, облегчающей движение в воде, но и предохраняет от влияния химических веществ, механических воздействий, попадания бактерий и способствует заживлению ран. Тело почти всех рыб покрыто костной чешуей.

Лабораторная работа № 8

Изучение внешнего строения птиц

Оборудование:

Чучела птиц, наборы перьев (пуховые, контурные), лупы, препаровальные иглы.

Ход работы:

Птицы покрыты перьями, но опереньем покрыты не все части птиц, лишены оперенья ноги, клюв, глаза птиц. Перья у птицы разные: Маховые — прочные перья, которые позволяют птицам летать. Располагаются они по краям крыльев. Рулевые – имеют прочную структуру и крепятся к копчиковой кости. С их помощью пернатые способны менять направление полёта (поворачивать). Контурные – придают контуру тела обтекаемую форму. Они защищают пернатых от травм, не пропускают влагу и удерживают тепло. Пуховые и пух. Пуховые перья имеют тонкий, но упругий стержень и располагаются под контурными. Пух отличается мягким стержнем и выполняет функцию теплоизоляции. Клюв вытянутый слегка приплюснутый.

Источник

Урок 43. 1.. Л.Р. № 11 «Изучение способов дыхания животных»

Тип урока — комбинированный

Методы: частично-поисковый, проблемного изложения, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный.

Цель: овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;

Образовательные: формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

Развивающие: развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;

Воспитательные: ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;

Личностные: понимание ответственности за качество приобретенных знаний; понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей;

Познавательные: умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; умение работать с различными источниками информации, преобразовывать её из одной формы в другую, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, готовить сообщения и презентации.

Регулятивные: умение организовать самостоятельно выполнение заданий, оценивать правильность выполнения работы, рефлексию своей деятельности.

Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Технологии: Здоровьесбережения, проблемного, развивающего обучения, групповой деятельности

Виды деятельности (элементы содержания, контроль)

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа — изучение текста и иллюстративного материала составление таблицы «Систематические группы многоклеточных » при консультативной помощи учеников- экспертов с последующей самопроверкой; парное или групповое выполнение лабораторной работы при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; самостоятельная работа по изученному материалу.

понимать смысл биологических терминов;

описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных разных систематических групп; сравнивать особенности строения простейших и многоклеточных животных;

распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий;

устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют;

приводить примеры животных разных систематических групп;

различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы простейших и многоклеточных животных;

характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства эволюции животного мира;

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать учебный материал, давать определения понятий;

проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты;

сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;

организовывать и планировать свою учебную деятельность — определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать результаты работы;

самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели;

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности;

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии и истории развития знаний о природе

Приемы: анализ, синтез, умозаключение, перевод информации с одного вида в другой, обобщение.

Особенности органов дыхания у животных разных систематических групп.

«Изучение способов дыхания животных»

Дыхание животных – совокупность процессов, которые обеспечивают попадание в организм из окружающей среды кислорода, его использование клетками для окисления органических веществ и выведение из организма углекислого газа. Такое дыхание называют аэробным, а организмы – аэробами.

Зеленая водоросль хлорелла

Амеба

Инфузория-туфелька

Процесс дыхания у животных условно подразделяют на три этапа:

Внешнее дыхание = газообмен. Благодаря этому процессу, животное получает кислород и избавляется от углекислого газа, который является конечным продуктом обмена веществ.

Транспорт газов в организме – этот процесс обеспечивают либо специальные трубочки-трахеи или внутренние жидкости тела (кровь, содержащая гемоглобин – пигмент, который может присоединять кислород и транспортировать его в клетки, а также уносить углекислый газ из клеток).

Внутреннее дыхание – происходит в клетках. Простые питательные вещества (аминокислоты, жирные кислоты, простые углеводы) с помощью ферментов клетки окисляются и расщепляются, во время этого высвобождается необходимая для жизнедеятельности организма ЭНЕРГИЯ.

Основное значение дыхания состоит в высвобождении энергии из питательных веществ с помощью кислорода, который принимает участие в реакциях окисления.

Некоторые простейшие – анаэробные организмы, т. е. организмы, не нуждающиеся в кислороде.

Брачонелла – анаэробная инфузория Кишечная лямблия Человеческая аскарида

Анаэробы бывают факультативными и облигатными. Факультативно анаэробные организмы – это организмы, способные жить как в отсутствии кислорода, так и при его присутствии. Облигатные анаэробные организмы – это организмы, для которых кислород ядовит. Они могут жить только в отсутствии кислорода. Анаэробным организмам кислород для окисления питательных веществ не нужен.

По способу дыхания и строению дыхательного аппарата у животных выделяют 4 типа дыхания:

Кожное дыхание – это обмен кислорода и углекислого газа через покровы тела. В основе этого процесса лежит важнейший физический процесс – диффузия. Газы поступают только в растворенном состоянии через покровы неглубоко и с небольшой скоростью. Такое дыхание у организмов, которые имеют небольшие размеры, влажные покровы, ведут водный образ жизни. Это – губки, кишечнополостные, черви, амфибии.

осуществляется при помощи системы соединенных трубочек – трахей, которые

пронизывают все тело, без участия жидкостей. С окружающей средой их соединяют специальные отверстия – дыхальца. Организмы с трахейным дыханием тоже маленьких размеров (не более 2 см., иначе организму не хватит кислорода). Это – насекомые, многоножки, паукообразные.

Жаберное дыхание – с помощью специализированных образований с густой сетью кровеносных сосудов. Эти выросты называются жабрами. У водных животных – многощетинковых червей, ракообразных, моллюсков, рыб, определенных видов амфибий. У беспозвоночных животных жабры, обычно, внешние, а у хордовых – внутренние. Жабродышащие животные имеют дополнительные формы дыхания через кожу, кишечник, поверхность рта, плавательный пузырь.

Полихета с жабрами

Жабры ракообразного

Голожаберный моллюск

Легочное дыхание – это дыхание с помощью внутренних специализированных органов – легких.

Легкие – это полые тонкостенные мешки, оплетенные густой сетью мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. Диффузия кислорода из воздуха в капилляры происходит на внутренней поверхности легких. Соответственно, чем это внутренняя поверхность больше, тем активнее идет диффузия.

Легкими дышат почти все наземные позвоночные – рептилии, птицы, часть наземных беспозвоночных – пауки, скорпионы, легочные моллюски, и некоторые водные животные – двоякодышащие рыбы. Воздух в легкие поступает через дыхательные пути.

Легкие млекопитающего

Легкое пресмыкающегося

Дыхательная система птиц

Дыхание у животных определяется их способом жизни и осуществляется с помощью покровов, трахей, жабр и легких.

Дыхательная система – совокупность органов для проведения воздуха или воды, которые содержат кислород, и газообмена между организмом и окружающей средой.

Развиваются органы дыхания как выросты внешних покровов или стенок кишечного тракта. В состав дыхательной системы входят дыхательные пути и органы газообмена. У позвоночных дыхательные пути – носовая полость, гортань, трахея, бронхи; а органы дыхания – легкие.

Сравнительная характеристика органов дыхания.

Характерные особенности органов дыхания

Газообмен через всю поверхность тела. Специальные органы дыхания отсутствуют.

Внешние жабры (многощетинковые черви) и вся поверхность тела (малощетинковые черви, пиявки)

Жабры (двустворчатые, головоногие) и легкие (брюхоногие)

Жабры (ракообразные), трахеи и легкие (паукообразные), трахеи (насекомые)

Жабры. Дополнительные органы для дыхания: легкие (двоякодышащие рыбы), участки ротовой полости, глотки, кишечника, плавательный пузырь

Легкие ячеистые, жабры (у личинок), кожа (с большим количеством сосудов). Дыхательные пути: ноздри, рот, трахейно-гортанная камера

Легкие ячеистые. Дыхательные пути: ноздри, гортань, трахея, бронхи

Легкие губчатые. Дыхательные пути: ноздри, носовая полость, верхняя гортань, трахея, нижняя гортань с голосовым аппаратом, бронхи. Есть воздушные мешки.

Легкие альвеолярные. Дыхательные пути: ноздри, носовая полость, гортань с голосовым аппаратом, трахея, бронхи.

Функции дыхательной системы:

Доставка кислорода клеткам организма и удаление углекислого газа из клеток организма и газообмен (основная функция).

Регуляция температуры тела (т.к. через поверхность легких и дыхательных путей может испаряться вода)

Очищение и обеззараживание поступающего воздуха (слизь носовой полости)

Образование голоса (у птиц – нижняя гортань, у млекопитающих – верхняя гортань)

Вопросы для самоконтроля

1.Что такое дыхание?

2. Основные этапы дыхания?

3. Назовите основные типы дыхания животных.

4. Приведите примеры животных, которые дышат с помощью кожи, жабр, трахей и легких.

5. Что такое дыхательная система?

6. Назовите основные функции дыхательной системы.

7. Какое значение дыхание имеет для высвобождения энергии в клетках животных?

8. Чем определяется тип дыхания животных?

9. Какие функции выполняет дыхательная система?

10. Опишите способы дыхания позвоночных животных.

Сравнительная характеристика органов дыхания животных.

Внешние (гребенчатые, нитчатые и перистые) или внутренние (всегда связаны с глоткой) тонкостенные выросты тела, которые содержат много кровеносных сосудов

Газообмен в водной среде

У рыб, почти всех личинок бесхвостых амфибий, у большинства моллюсков, некоторых червей и членистоногих

Разветвленные трубочки, которые пронизывают все тело и открываются наружу отверстиями (стигмами)

Газообмен в воздушной среде

У большинства членистоногих

Тонкостенные мешки, которые имеют разветвленную сеть сосудов

Газообмен в воздушной среде

У некоторых моллюсков и рыб, наземных позвоночных животных

Дыхание растений и животных. Пчёлы — Академия занимательных наук

Биология. Животные. 7 класс учебник для общеобразоват. учреждений/ В. В. Латюшин, В. А. Шапкин.

Активные формы и методы обучения биологии: Животные. Кп. для учителя: Из опыта работы, —М. Просвещение. Молис С. С.. Молис С. А

Рабочая программа по биологии 7класс к УМК В.В. Латюшина, В.А. Шапкина (М.: Дрофа).

В.В. Латюшин, Е. А. Ламехова. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс». – М.: Дрофа.

Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс»/ Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство «Экзамен»

Источник