Зайчатки разума

Про ярлыки и квадратно-гнездовой способ мышления

Один мой друг натолкнул меня на мысли о «навешивании ярлыков». Что же в сущности такое — эти ярлыки и зачем их на кого-то навешивать? На мой взгляд всё очень просто. Ярлыки — это принадлежность к некоей категории или нескольким категориям. Наш мозг склонен структурировать информацию, потому что в таком виде ей легче оперировать и её легче хранить. Мозг бережёт себя от перегрузок, переходя на более высокий уровень абстракции. На этом уровне он отбрасывает массу незначительных, как ему кажется, деталей, создавая ассоциативную связь вида «Вася» -> «Урод». Для создания данной связи ему нужно, чтобы в категории «Уроды» уже находился некий индивид, скажем, «Петя», или группа индивидов, например, «Байкеры», которые имеют некие признаки или совершили некие действия подобные действиям нашего гипотетического Васи.

А вот тут начинается самое интересное! Мы этого часто не замечаем, но создание ассоциативных связей и разделение по группам (читай — навешивание ярлыков) происходит в фоновом режиме и, зачастую, на подсознательном уровне. Просто в один прекрасный момент, когда нас кто-то спрашивает о Васе, мы понимаем, что он урод, ну потому что урод и всё тут. Мы можем не отслеживать явно сравнение с Петей, Колей, Маней, которые в этой группе уже сидят давно. И что самое главное, Петя мог попасть в группу «Уродов» по причине X, в то же самое время Петя обладает свойством Y, в которым в достаточной мере обладает и Вася. И вот, Вася автоматически становится уродом, хотя свойство Y может не быть достаточным условием для помещения в эту группу. Например, у Васи черты лица напоминают черты лица Пети и вот, мы уже предпочитаем с Васей не связываться, потому что Петя нам год назад встал на ногу в коридоре, да ещё и нахамил. Мы подсознательно выстраиваем защитный барьер и на всякий случай отправляем за него Васю, наш мозг подстраховался в целях сберечь нашу психику.

Это кажется несколько притянутым за уши. Но теперь представим, что есть некий Коля, который постоянно ходит в рваных джинсах. И мы знаем, что Коля крутит роман с секретаршей Зиной. То есть, Коля аморальный тип, который водит за нос свою жену, значит, может обмануть и нас при случае. И Вася тоже иногда ходит в рваных джинсах. Так, джинсы у Васи рваные как у Коли, морда мерзкая как у Пети, а ещё на странице в социальной сети у Васи музыка, которую мы терпеть не можем — а уж не урод ли Вася?

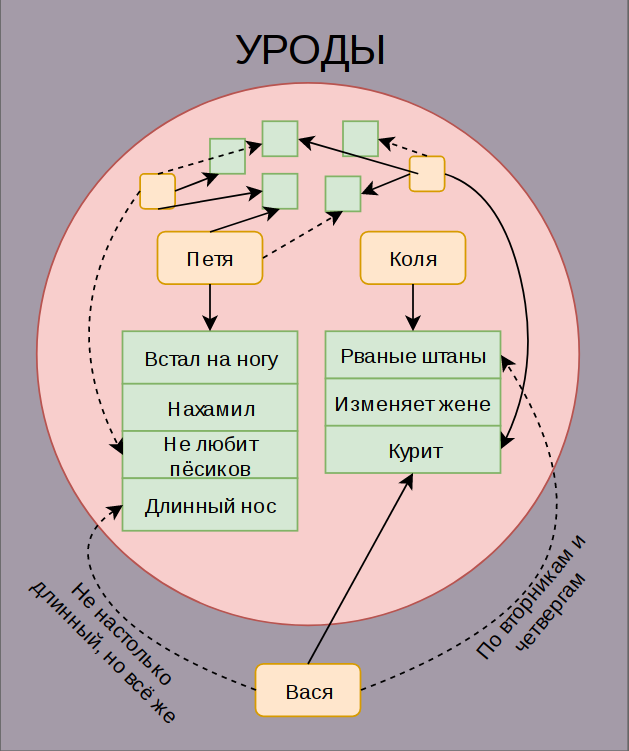

Да, пожалуй, нельзя описывать таким вот детерменирвоанным способом работу мозга и подсознания. Вероятно, это профессиональная деформация и, описывая уродов и Петю, моё воображение сразу услужливо подсовывает мне структуру базы данных с категориями, людьми, индексами, правилами построения связей между ними. Чтобы было проще, я нарисовал диаграмму к этому посту. Принцип, который я описал, был бы ещё ближе к истине, если бы у нас было бинарное мышление и связи. В нейросетях вместо битов оперируют кубитами, которые принимают значение не 0 или 1, а градацию значений между 0 и 1. Тут так же. Связи со свойствами конкретных Петь и Коль зачастую могут быть неявными, периодическими, неполными. Например, Вася носит рваные джинсы только по вторникам и четвергам. А лицо Пети напоминает лицо Васи на 35,789% (условно). Таким образом, мы готовы записать Васю в уроды по совокупности признаков, но в то же время нам сложнее проследить появление и обнаружить само наличие данных связей.

А ещё наш мозг очень любит, когда мы оказываемся правы. Когда наши предположения находят подтверждение, это всегда приносит нам удовольствие, хотя бы и небольшое. Даже в том случае, если последствия того, чему мы нашли подтверждение сами по себе носят негативный для нас характер. Вспомните, что вы чувствуете, когда произносите фразу, начинающуюся с «Ну я же говорил, что . » или «Я же предупреждал о . «. И тут вы внезапно видите на улице нашего Васю, который курит на автобусной остановке. А Коля тоже курит, причём постоянно. И вот, наш мозг получает новую прямую связь между Колей и Васей — «Ну я же говориииил!». А вы ещё и сам не курите и запах сигарет не любите. И вот, Вася отправляется в группу к остальным уродам, получая свой ярлык.

Чем грозит для Васи получение ярлыка? Если категория носит позитивный характер, то Вася авансом в наших глазах в какой-то небольшой мере наделяется позитивными чертами, присущими людям, входящим в эту группу. Мы начинаем Васю идеализировать. Если же группа носит негативный характер, происходит аналогичный процесс, но уже в отношении негативных качеств — «Да наверняка он ещё и бухает, а может и жене изменяет до кучи!».

Почему? Мы обычно не задумываемся, списывая всё на то, что «Вася производит на нас такое впечатление». А на самом деле потому что курит (хоть и крайне редко), ходит в рваных джинсах (иногда) и за то, что у него длинный нос (в чём Вася совершенно не виноват). А теперь представим, что в группе «Уроды» у нас варится в собственном соку несколько десятков человек, каждый из которых обладает какими-то своими качествами и чертами, о каждом из которых наш мозг помнит массу различных событий и всё это как паутиной, обрастает связями, десятками, сотнями и тысячами связей, причём постоянно и преимущественно неявно для нас. Чем больше людей в группе — тем больше качеств. Чем больше качеств — тем больше связей и больше шансов в эту группу попасть ни в чём не виноватому Васе.

А ещё есть к примеру, упомянутая группа «Байкеры» и мы знаем множество тех, кто входит в эту группу и при этом курит, носит рваные джинсы и т.п.. Одним словом, у групп «Байкеры» и «Уроды» есть достаточное множество общих качеств, что приводит к постепенной ассимиляции одной группы другой, из чего мозг делает вывод «Байкеры — уроды». В начале этой формулировки нет слова «некоторые», поэтому мозг на это место автоматически подставляет непроизнесённое «ВСЕ». Соответственно, всем байкерам достаётся пачка нелицеприятных качеств из категории «Уроды» и наоборот — эти две группы взаимно обогощают друг-друга и со временем становятся для нашего мозга синонимами.

Конечно, всё не так плохо, потому что позитивные ярлыки у нас тоже имеются. Но вот вопрос — в какую категорию больше шансов попасть гипотетическому Мише, с которым вы только что познакомились — в позитивную или в негативную? Помните притчу о белом и чёрном волке, когда побеждает тот волк, которого ты кормишь лучше? Тут та же схема. На чём вы акцентируете своё внимание при общении с человеком, какой изначальный настрой имеете, туда вы Мишу и отправите. Либо следом за Васей к уродам, либо в другую кучку белых и пушистых человеков. Задумайтесь, скольких людей в своей жизни вы таким образом отсортировали? Как часто испытывали антипатию к кому-либо, не находя явных причин? А не имеет ли смысл раз в год, скажем, пролистывать список контактов в социальной сети и, глядя на фото очередного человека задумываться — насколько он плох или хорош в ваших глазах? Были ли реальные причины так считать или это ваш мозг обманул вас, промаркировав очередной десяток людей белыми и чёрными галочками? Или может быть есть целые категории людей, которых вы заранее считаете отмороженными на всю голову? Может быть среди ваших условных «веганов», «йог» и «хипстеров» есть отличные люди? Задумайтесь над этим.

Источник

Квадратно-гнездовой метод

«Хочешь быть передовым- сей квадратно-гнездовым!»

Всякое важное дело требует серьезного подхода к нему, а это значит, что без математики здесь не обойтись. Это не наше открытие. Еще великий Микельанджело считал, что все в мире подчинено математическим закономерностям, а потому писал в своих трудах: пусть не читает меня тот, кто не математик. Математический подход применил к одному из серьезных дел и Алексей, когда в 1968 году с женой, сыном и друзьями отдыхал на берегу Оки в Тарусском районе. Установив палатки и подготовив место для костра, он не забыл и о таком прозаическом, но крайне ответственном ежедневном мероприятии, как удобрение окрестных кустарников. Чтобы не пускать это дело на самотек, он и применил здесь математический расчет.

А размышлял он очень просто. Исходные данные: пять человек. Сколько в среднем в день может потребоваться человеку, не отказывающему себе в еде, питающемуся на свежем воздухе и ведущему подвижный образ жизни, сходить, извините за прозаическое слово- в туалет? Алексей решил, что два раза будет достаточно. Это значит, что в день потребуется в земле десять лунок, которые после использования каждый за собой закопает, как это делают, например, кошки и другие хорошо воспитанные наши братья меньшие. А сколько дней нашей компании предстоит прожить здесь? Двадцать дней. Следовательно, на этот срок потребуется, как не сложно вычислить, двести лунок.

Никому ничего не сказав, Алексей вооружился походной лопаткой, нашел за кустами ровную площадку, сделал разметку и выкопал все двести лунок. Они расположились в восемь рядов по двадцать пять лунок в каждом, расстояние между лунками и между рядами составляло один метр. Это очень напоминало лунки для торфоперегнойных горшочков с рассадой, применявшихся на полях по так называемому квадратно-гнездовому методу, рекомендованному нашему сельскому хозяйству в не очень отдаленные времена, когда популярна была пословица: «Хочешь быть передовым- сей квадратно-гнездовым!»

Закончив работу, Алексей оглядел содеянное: зрелище получилось впечатляющее! Оставшись довольным проделанной работой, он пригласил всех своих спутников на инструктаж. Когда они увидели, какой он преподнес им подарок, раздался их дружный, долго не смолкавший хохот. Но как показало время, Алексей не ошибся в расчетах: «незасеянными» к концу отпуска оказались всего несколько лунок.

Источник

Новое в блогах

Квадратно-гнездовое мышление

Бывают люди с квадратно-гнездовым мышлением. Если кто-то кое-где у нас порой что-то делает или не делает, процессоры в головах таких людей неизбежно присовокупляют к этому чему-то здоровенный блок данных, который к обсуждаемому человеку не имеет никакого отношения, но поди ж ты — у квадратно-гнездового товарища всё только комплектами идет.

Какая-то мамочка носит ребенка в слинге? «Улюлю, — срабатывает триггер в мозгу квадратно-гнездового, — да это ж сумасшедшая фанатичка, и рожала она над пропастью во ржи, и кормить будет сиськой до школы! Впрочем, какая школа, у этих сектантов дети и в школу не ходят! Ату её!» Мамочка, если это увидит, будет очень удивлена: она просто носит ребёнка в слинге. Удобно ей так, ребёнку тоже.

Блогер в ЖЖ друзей с Днём Победы поздравил, вывесив фотографию тех времен, где на танке «За Родину, за Сталина» написано? «А-а-а! — орёт квадратно-гнездовой. — Поглядите все на упёртого сталиниста, который спит и видит, как бы всех инакомыслящих за можай загнать и в лагерях сгноить! Куда такое в круг нормальных граждан!» Блогер, заслышав вопли, офигевает: он всего лишь поздравлял друзей с праздником, а из танка на снимке его дедушка выглядывает. Не фотошопить же надпись ради каждого крикливого идиота?

А, не с Днём Победы, а с Пасхой? «Ахтунг, православнутый фанатизм в воздухе, этот урод, небось, свою жену заставляет в серо-бурой тряпке до полу ходить, а детям запрещает мультики смотреть, потому что это неблагочестиво! Куды ж мы котимся в пропасть мракобесия-а-а!» Поздравивший, что характерно, мало того что покамест не женат, бездетен и нисколько не фанатик, но внезапно и не православный — только квадратно-гнездовой не в курсе, что Пасхи иногда совпадают. А человек просто верующим френдам приятное сделать хотел и сам порадоваться.

И так далее, и тому подобное, на любую тему и до бесконечности. С нарастающим шумом.

И знаете, что мне все эти квадратно-гнездовые задвиги напоминают? Да подростков из дворовых компаний. Многие помнят все эти скамейково-подворотенные премудрости типа «если фенечка на левой ноге, значит, проститутка» или связи количества серёг в ушах с половыми предпочтениями и доступностью. Так вот, бывают просто серьги в любом ухе и просто фенечки на любой ноге. Более того, очень часто бывают. А тем, кто этого не разумеет, неплохо бы вырасти, что ли…

Источник

Квадратно-гнездовой способ мышления

Механизм нынешнего языка сберегает умственный труд куда больше, чем следует. Длинные слова дребезжат, словно длинные поезда. Они везут сотни людей, которые слишком бездумны, чтобы думать самостоятельно.

Гилберт К. Честертон

К сожалению, вышеупомянутое «владение рассудком и умом» ныне не так модно, как «владение информацией». В любой голове (не исключая и авторскую) имеются слепые пятна, плохо пригнанные детальки, несцепляющиеся шестерен-ки. Аналогия с механизмом, конечно, неверна: мыслительный аппарат разбалтывается не от частого употребления, а от пренебрежения. Чем больший объем информации некритически усваивается человеком, тем больше в его сознании дыр, тем слабее его иммунитет к следующей порции бездумно воспринимаемых «вводных»… И так – вплоть до полной шаблонности, когда мышление заменяется симпатичным протезом наподобие органчика из головы одного из Глуповских градоначальников…

Нет, автор не пытается эпатировать общественность (ну-у… почти). Однажды им уже было отмечено, что стандартный тип мышления вообще «напоминает складывание паззла: в мозгу перемещаются и притираются друг к другу базовые блоки, типовые истины. Получившиеся умозаключения состоят из того или иного набора этих мысле-атомов; внутрь самих блоков сознание мыслителя проникнуть не может. Для него они являются аксиомами, неделимыми частичками мышления…» Такие блоки могут быть самых разных размеров. Для многих это – целиковые суждения, кем-то когда-то высказанные, а теперь принятые на веру, как нечто, не подлежащее препарированию и анализу (типа «все мужчины сволочи», «смертная казнь – нарушение прав человека», «жиры вредны для сердца»). Для других – это слова и словосочетания, которым заведомо приписан какой-то определенный смысл. Только немногие умеют вскрывать еще и внутреннее строение самих словоформ и обнаруживать, что и они состоят из понятий, а каждая данная комбинация этих понятий не всегда так уж бесспорна…

Естественно, чем мельче мысле-атомы – тем их больше, тем больше их комбинаций, тем совершеннее мышление. Менее очевиден другой факт: весь наш нынешний информационный бум приводит вовсе не к размельчению мысле-атомов, а к их укрупнению и укреплению. Дело в том, что со скоростью инфузорий размножаются вовсе не оригинальные понятия, а различные тезисы, термины и словосочетания; но каждый такой ублюдок, становясь в чьем-то сознании мысле-атомом, поглощает входящие в него понятия, выводя их из сферы рассудка.

Поясним на паре примеров. Последнее время в различных интервью, посвященных личной жизни богемы, постоянно проскальзывает клише типа «X и Y живут в гражданском браке, но вскоре собираются расписаться и обвенчаться». Автору совершенно до лампочки, как и с кем кто живет, но «гражданский брак» по определению как раз предполагает, что люди уже расписались в ЗАГСе (отделе Записи Актов Гражданского Состояния, если кто не в курсе). И названа так эта форма брака была в XIX в., чтобы отличить ее от полноценного – по тогдашним понятиям – «церковного брака». А наши уважаемые X и Y на самом деле «сожительствуют». Однако это слово кажется каким-то… унизительным, верно? Что же, тем хуже для слова. А заодно и для понятия. Теперь это тоже будет называться «гражданским супружеством», а понятие «сожительства» мы оставим исключительно для бомжей. А раз нет больше (по крайней мере, в «высших сферах») такого слова – значит, никто и подумать соответствующим образом не сможет…

Или возьмем замечательный AI, которым так любят хвастаться создатели компьютерных игр и который так любят ругать игровые журналисты. Гордое словосочетание «искусственный интеллект» в реальности означает более-менее подробное дерево решений, заранее прописанное программистом. Совершенно по такому же принципу реагируют на окружающий мир насекомые, только у них это – от природы. Выходит, таракан теперь обладает «естественным интеллектом», что ли? Но если «интеллект» – нечто, что есть и у меня, и у Windows’98, и у таракана, и у игрового монстра, то это понятие становится слишком широким. Мысле-атом разбухает и поглощает окрестные оттенки смысла. В качестве упражнения предлагаю читателю самостоятельно попробовать вскрыть мысле-атомы «демократические реформы» и «компьютерная грамотность», чтобы вернуть в личное обращение понятия, с недавних пор заключенные в темницу этих штампов.

Братья Стругацкие в «Пикнике на обочине» полусерьезно выдвинули пессимистическую теорию: разум – это всего-навсего сложный процесс формирования у одного вида обезьян неких новых инстинктов. Пока идет это становление – все кипит и перемешивается, но закончится процесс, как обычно, кристаллизацией одного огромного моноблока, внутри которого движение мысли застынет… Картина жутковатая, но в нее вполне вписывается наблюдаемая тенденция – Слово, которое на заре разума было его основой и двигателем, ныне становится шаблоном, песком в шестеренках сознания…

Но ползучий рост мысле-атомов – только один из тараканов, которых «информационное общество» усердно разводит в наших головах. Очень часто человек, проникшийся какой-нибудь концепцией, возводит ее целиком в ранг центрового личного мысле-атома. Этот огромный, непроницаемый кирпич ложится в середину сознания, и траектории всех прочих блоков отныне должны его огибать и к нему приспосабливаться. Называется кирпич обычно «позицией», «мировоззренческим фундаментом» или «точкой зрения». И все бы неплохо, человека без точки зрения тоже особо мыслящим не назовешь. Но дело-то в том, что фундаменты, доставшиеся нам в наследство от прежних веков, шлифовались и доказывались столетиями, пройдя в том числе проверку логикой и рассуждениями. Мысле-атомами они не являются: каждый может проникнуть внутрь и подергать за связки, убедившись в прочности конструкции. Люди, выбравшие тот или иной из подобных фундаментов, попросту не стали изобретать велосипед (хотя вполне способны его разобрать и собрать заново). А вот «информационная революция» подарила нам огромное множество «позиций», основанных исключительно на манипуляции огромными грудами фактов (или измышлений, выдаваемых за факты) или вообще на «терминологическом терроре», когда ученость слога автоматически подразумевает непогрешимость автора. А ведь обычный современный человек доверчив и в концептуальном плане напоминает свежевылупившегося цыпленка, который, как известно, первый же увиденный движущийся предмет отныне считает мамой; современный человек первую же встречную «консепсю» примет за символ веры – и получит огромный камень в стеклянный дворец своего рассудка.

При этом куча «новых мировоззрений» благополучно погребла под собою старинные фундаменты, задавив их количеством. Лист легче всего спрятать в лесу, песчинку – на пляже; вечные и разумные истины надежно спрятаны от нас в завалах «истин» юных, агрессивных и требующих не познания, а признания.

Изучим внутреннее строение таких конструкций со специальной целью: понять, как им удается прикинуться убедительными.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник