Способы начисления амортизации

Понятие амортизации и методы ее начисления

В бухгалтерском учёте под амортизацией основных средств подразумевается процесс периодического отнесения их стоимости на затраты, а под амортизационными отчислениями понимается часть стоимости основных средств, переносимая на себестоимость продукции (работ, услуг) с целью формирования источника их восстановления.

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30 марта 2001 г. № 26н Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:

— способ уменьшаемого остатка;

— способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;

— способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Сравнительную характеристику методов начисления амортизации, которые применяются российскими компаниями приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Методы начисления амортизации, используемые российскими предприятиями

| Метод | Сущность метода | Преимущества | Недостатки |

| Линейный | Построен на предположении, что основные средства в течение эксплуатационного периода изнашиваются равномерно. Рассчитывается он делением амортизированной стоимости на срок полезного использования объекта. | Равномерность распределения суммы амортизации между отчетными периодами, простота расчета. | Не учитывает моральный износ, различие производственной мощности активов в разные годы эксплуатации, необходимость учета затрат на ремонт и обслуживание в последние годы использования. |

| Уменьшение остаточной стоимости (ускоренный, нелинейный) | Годовая сумма амортизации объекта основных фондов определяется исходя из остаточной стоимости такого объекта на начало отчетного года. Годовая сумма амортизации по такому методу определяется как произведение остаточной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации. | В первые годы начисляются большие суммы амортизации. | Сложная атематическая формула расчетов, неравномерное распределение сумм амортизации по периодам. |

| Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости (ускоренный, нелинейный) | Разновидность метода уменьшения остаточной стоимости, но в качестве нормы амортизации берется удвоенная норма исходя из срока полезного использования объекта | ||

| Кумулятивный метод (ускоренный, нелинейный) | Сумма амортизации определяется как произведение стоимости, которая амортизируется, и кумулятивного коэффициента. | В первые годы начисляются большие суммы амортизации, простота расчета. | Неравномерное распределение сумм амортизации по периодам. |

| Производственный | Начисление амортизации осуществляется на основании суммарной выработки объекта за весь период его эксплуатации в соответствующих единицах измерения | В первые годы начисляются большие суммы амортизации, не имеет законодательных ограничений. | Явных недостатков нет |

Рассмотрим каждый из них подробно

Линейный способ начисления амортизации

Основное преимущество линейного способа начисления амортизации – простота методики расчета. При его использовании начисление амортизации происходит равномерно, а на себестоимость продукции стабильно относятся равные суммы. Однако в условиях инфляции его применение не позволяет обеспечить быстрой замены основных средств, подверженных активному влиянию износа, поскольку амортизационные отчисления одинаковы на протяжении всего срока полезного использования, а объекты основных средств со временем требуют больше затрат на ремонт и обслуживание.

Норма амортизации линейным способом рассчитывается следующим образом:

Н =1 / n *100%

где, Н — годовая норма амортизационных отчислений, %;

n — срок полезного использования инвентарного объекта, лет.

Кодовая сумма амортизации определяется по формуле:

А = Пст * Н / 100%

где, А — годовая сумма амортизационных отчислений, руб.;

Пст — первоначальная (восстановительная) стоимость объекта, руб.

Приведем пример: Приобретен перфоратор, первоначальная стоимость которого 60 тыс. руб., со сроком полезного использования 4 года. Определим годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации объекта линейным способом

Годовая норма амортизации = 100%/4 года = 25%

Величина амортизационных отчислений в год = 60 тыс.руб.*25% = 15 тыс.руб.

Способ уменьшаемого остатка

При способе уменьшаемого остатка амортизация начисляется исходя из оста-точной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией.

Кодовая сумма амортизации при этом способе определяется по формуле:

А = Сост * Н / 100%

где, Сост — остаточная стоимость средств в конкретном периоде, руб.; Н — норма амортизационный отчислений, исчисленная исходя из срока полезного использования и установленного коэффициента, %.

Н = К * N

где К — установленный организацией коэффициент.

А = Сост х На х Ку / 100, где

Сост – остаточная стоимость основного средства на начало периода (года, месяца);

На – норма амортизации объекта, рассчитываемая по формуле: 1 / срок полезного использования х 100%;

Ку – коэффициент ускорения, установленный организацией.

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизации составит 30 000 руб. (60 000 руб. х 25 х 2 / 100).

Во второй год эксплуатации годовая сумма амортизации составит 15 000 руб. (30 000 руб. х 25 х 2 / 100).

В третий год эксплуатации годовая сумма амортизации будет 7 500 руб. (15 000 руб. х 25 х 2 / 100).

В четвертый год эксплуатации годовая сумма амортизации равна 7500 руб. (15 000 руб. – 7500 руб.).

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (кумулятивный способ)

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования также называют кумулятивным. Это связано с тем, что при расчете амортизации используется кумулятивное число. Величина ежегодных амортизационных отчислений при этом определяется как произведение первоначальной стоимости объекта основных средств на годовое соотношение, где в числителе количество лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования, т. е. кумулятивное число. Начисление амортизации данным способом также позволяет увеличить сумму отчислений на протяжении первых лет эксплуатации основных средств, но при этом обеспечивается более равномерное списание их стоимости по сравнению с методом уменьшаемого остатка. Еще одним преимуществом является то, что достигается возможность полного погашения стоимости объекта. Таким образом, организация минимизирует возможные риски финансовых потерь, связанные с инфляцией и моральным износом.

Кумулятивное число можно рассчитать по формуле:

S=N*(N+l)/2

где, S — кумулятивное число;

N — число лет службы.

Приведем пример, условия прежние:

Сумма чисел лет полезного использования составит 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

В первый год эксплуатации коэффициент соотношения составит 4/10, сумма начисленной амортизации составит 24 000 рублей (60 000 х 4/10).

Во второй год эксплуатации коэффициент соотношения 3/10, сумма начисленной амортизации 18 000 рублей (60 000 х 3/10).

В третий год эксплуатации коэффициент соотношения 2/10, сумма начисленной амортизации 12 000 рублей (60 000 х 2/10).

В четвертый год эксплуатации коэффициент соотношения 1/10, сумма начисленной амортизации 6 000 рублей (60 000 х 1/10).

Источник

Метод кумулятивного построения

Ставка дисконта представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении средств в конкретное предприятие. Соответственно, чем выше уровень риска, связанный с инвестированием в данное предприятие, тем более высокую норму доходности вправе требовать инвестор при прочих равных условиях.

Метод кумулятивного построения (метод суммирования, кумулятивный метод) основан на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных вложений, связанные как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия.

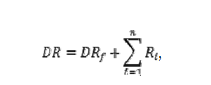

Расчёты проводят по формуле

где DR – ставка дисконтирования; DRf – безрисковая ставка дохода; Ri – премия за i-й вид риска; n – количество премий за риск.

Безрисковое вложение средств подразумевает, что инвестор независимо ни от чего получит доход, соответствующий безрисковой ставке, определённой на момент вложения средств. Безрисковое вложение приносит некоторый минимальный уровень дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране, и риска, связанного с инвестициями в данную страну. Однако вложений абсолютно без риска не бывает, поэтому можно говорить лишь об относительном отсутствии риска.

В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике обычно используется ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам; считается, что государство является самым надёжным гарантом по своим обязательствам, вероятность его банкротства практически исключается. Например, безрисковой можно считать ставку дохода по долгосрочным правительственным облигациям. В России в качестве безрисковой может быть использована ставка дохода по еврооблигациям Российской Федерации (евробондам) с различными сроками погашения.

Часто берётся ставка доходности по еврооблигациям Российской Федерации со сроком погашения через 10 лет, но в зависимости от целей оценки могут учитываться и другие сроки погашения облигаций.

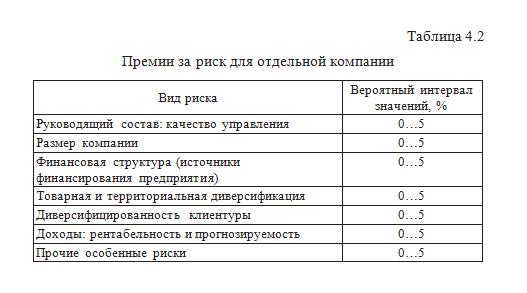

В качестве безрисковой возможно также использование ставки по депозитам наиболее надёжных банков. Безрисковые вложения, как правило, приносят минимальный уровень дохода, а для оценки надбавок за риск в оценочной деятельности широко используется метод экспертного определения премий за риск для отдельного предприятия, описанный, например, в Business Valuation News (декабрь, 1997) (табл. 4.2).

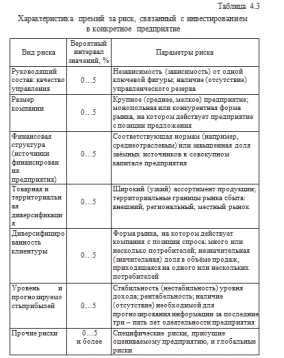

В российской оценочной практике экспертная оценка премий за риск обычно характеризуется в виде, представленном в табл. 4.3.

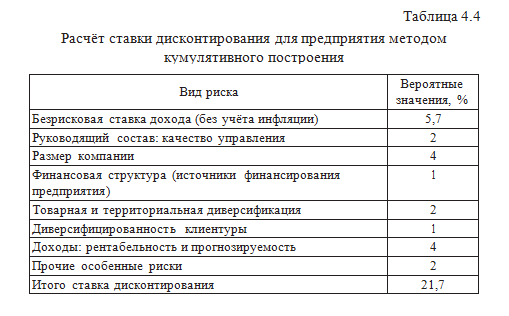

Ставка дисконтирования (табл. 4.4) определяется суммированием безрисковой ставки и премий за риск, перечисленных выше.

Рассмотрим виды риска более подробно.

Руководящий состав: ключевая фигура, качество управления. Учитываются факторы:

- наличие (отсутствие) квалифицированного управленческого резерва;

- независимость (зависимость) от одной ключевой фигуры;

- характеристика ключевой фигуры – «первого лица», его квалифицированность, непредсказуемость, неподконтрольность, некомпетентность, возраст.

Важным вкладом ключевой фигуры в бизнес является привлечение клиентов, многие из которых могут отказаться от товаров и услуг предприятия при смене ключевой фигуры. Однако к оценке данного вида риска следует подходить осторожно, так как «незаменимых людей не бывает».

Качество управления напрямую отражается на состоянии предприятия: процветает оно или находится в кризисном состоянии. И даже если управляющие на предприятии новые, скорее всего, они не станут (или не смогут) резко повлиять на состояние предприятия, поэтому при оценке качества управления предприятием, наряду с квалификацией новой команды управляющих, нужно учесть и уже сложившуюся практику управления.

Примеры выводов оценщика: «Предприятие не зависит от одной ключевой фигуры, но управленческий резерв отсутствует, поэтому премия за риск, связанный с руководящим составом, — 2 %»; «Директор предприятия имеет соответствующее образование в области менеджмента, экономики, маркетинга, управления персоналом и применяет его на практике (организована эффективная рекламная кампания, разработана и реализуется стратегия развития предприятия и системы мотивирования и обеспечения персонала).

Качество управления хорошее; однако предприятие зависит от одной ключевой фигуры – директора, а управленческий резерв практически отсутствует. Премия за риск – 3 %». Размер предприятия. Анализируется размер: крупное, среднее или мелкое предприятие. Чем меньше предприятие, тем больше поправка на риск. С размером предприятия связана форма рынка, на котором действует предприятие с позиции предложения: монопольная или конкурентная.

Пример вывода оценщика: «Данное предприятие является мелким и с позиции предложения не является монополистом ни в одном сегменте рынка, поэтому величина премии за риск составляет 4 %».

Финансовая структура (источники финансирования предприятия). Финансовая структура представляет собой соотношение собственных и заёмных средств.

Премия за риск, связанный с финансовой структурой, оценивается по результатам финансовой отчётности и финансовых коэффициентов, при этом учитываются факторы:

- соответствие нормам (например, среднеотраслевым) или завышенная доля заёмных источников в совокупном капитале предприятия;

- узость источников финансирования предприятия: недостаточное использование привлеченных заёмных средств и других источников финансирования (дополнительная эмиссия ценных бумаг и др.), игнорирование прогрессивных схем инвестирования (финансового лизинга и др.);

- финансовая неустойчивость предприятия: недостаток обеспечения собственными оборотными средствами, недостаточное покрытие задолженности ликвидными активами и пр.

Основные финансовые коэффициенты, учитываемые при оценке премии за риск, связанный с финансовой структурой:

- соотношение заёмных и собственных средств;

- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;

- коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности.

Часто в структуре средств предприятия отсутствуют долгосрочные кредиты, или их величина небольшая, при этом кредиторская задолженность велика. Это может быть связано с долгами перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженностью перед поставщиками (в договорах могут не указываться проценты за просрочку платежей, и временно свободные средства используются для финансирования деятельности предприятия), задолженностью по заработной плате (проценты вообще не начисляются).

Поэтому задача оценщика состоит в определении как структуры капитала, так и затрат, связанных с обслуживанием долгов (например, оплата высоких процентов по кредиту). Тогда чем больше доля долгосрочной задолженности в пассиве, тем хуже и тем больше премия за риск.

Пример вывода оценщика: «Предприятие имеет благоприятное соотношение собственных средств и задолженностей, не имеет долгосрочной задолженности, вследствие чего премия за финансовую структуру оценивается в 1%-й пункт риска».

Товарная и территориальная диверсификация. Предприятие считается товарно-диверсифицированным, только если доходы, получаемые от различных товаров (продуктов, сфер деятельности), сопоставимы по величине.

Так, если обувное предприятие получает доход от реализации тапочек в размере 1 % от совокупного дохода предприятия, а остальные средства поступают от реализации зимних сапог, то товарной диверсификации нет (1 % – очень малая величина). Если же доходы от различных товаров (сфер деятельности) сопоставимы по величине, то предприятие меньше зависит от успеха или неудачи в определённой сфере бизнеса.

Предприятие с широким ассортиментом продукции ещё более устойчиво, если наблюдается территориальная диверсификация, т. е. компания производит и реализует свою продукцию (работы, услуги) на различных с географической точки зрения рынках.

При определении границ рынка рекомендуется учитывать следующие факторы:

- доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

- незначительность (обычно в пределах 5 % от стоимости товара) транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу или продавца к покупателю;

- сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе транспортировки;

- отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз и вывоз товара и пр.;

- сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

Если, например, предприятие изготавливает украшенные кремом бисквитные торты в конкретном населённом пункте, то даже при наличии производственных мощностей придётся ориентироваться только на местный рынок, так как срок хранения такой продукции небольшой, а транспортировка требует времени, к тому же велика вероятность потери внешнего вида продукции во время транспортировки.

Для предприятий-монополистов премия за рассматриваемый вид риска равна нулю, так как им нет необходимости диверсифицироваться из-за наличия постоянного спроса и отсутствия конкурентной среды.

В целом величина премии за риск, связанный с товарной и территориальной диверсификацией, зависит от следующих факторов:

- диверсификация продукции: широкий или узкий ассортимент продукции;

- диверсификация рынков сбыта (по территориальным границам рынок сбыта делится на внешний, региональный, местный рынок);

- диверсификация источников приобретения сырья и других факторов производства (включая трудовые ресурсы).

Пример вывода оценщика: «Премия за риск товарной и территориальной диверсификации 2 %, так как ассортимент продукции предприятия небольшой, но продукция реализуется и на внутреннем, и на внешнем рынках».

Диверсифицированность клиентуры. Учитываются форма рынка, на котором действует компания с позиции спроса: много или несколько потребителей; незначительная (значительная) доля в объёме продаж, приходящаяся на одного или несколько потребителей.

Чем больше у фирмы потребителей, тем при прочих равных условиях более устойчив бизнес. Следовательно, чем выше степень диверсифицированности клиентуры и больше постоянных клиентов, тем меньше риск инвестиций в данное предприятие.

Однако уровень диверсификации наряду с количеством клиентов определяется и долей сбыта, приходящейся на каждого из них. Чем меньше доли продаж, приходящиеся на конкретных клиентов, тем меньше предприятие зависит от конкретных потребителей. В 90-е годы многие предприятия «развалились» из-за того, что зависели от крупных госзаказов, финансирование по которым прекратилось.

При изучении клиентской базы проводятся опросы и анализируются ранее заключённые договоры, в результате чего определяется структура клиентуры и выявляются постоянные клиенты.

Примеры выводов оценщика: «Диверсифицированность клиентуры высокая, ни на одного клиента не приходится более 10 % продаж, количество постоянных клиентов растёт. Заключение: 1%-й пункт риска»; «Степень диверсификации клиентуры оценивается как средняя, так как услугами данного предприятия может воспользоваться широкий круг лиц. Премия за риск составляет 2 %».

Уровень и прогнозируемость прибылей. Анализируются следующие факторы, влияющие на точность прогнозов доходов предприятия:

- стабильность (нестабильность) уровня дохода: чем стабильнее доход последних лет, тем ниже поправка на риск;

- рентабельность: для низкорентабельных предприятий прогнозировать её сложнее из-за большой вероятности возникновения в будущем убытков;

- наличие (отсутствие) необходимой для прогнозирования информации за последние три – пять лет о деятельности предприятия (чем меньше анализируемый ретроспективный период, тем выше поправка на риск);

- природа прибыли последних лет: от основной деятельности или нет, перспективы получения прибыли из источников последних лет.

Если оценщику известны планы руководства по поводу изменения будущих доходов, нужно их сопоставить с фактической ситуацией на предприятии и оценить обоснованность этих планов, например, сопоставить планы с наличием или перспективами приобретения производственных мощностей и др.

Если у руководства нет определённых планов, следует выявить тенденции развития предприятия и сопоставить данные с динамикой развития отрасли.

Пример вывода оценщика: «Предприятие за анализируемый период демонстрировало стабильную прибыльную работу, однако оценщиком использовалась информация только за два последних года, чего недостаточно для составления достоверного прогноза (необходима, как правило, надёжная информация за последние 3–5 лет). Заключение: премия за этот вид риска – 4 %».

Прочие риски. Специфические риски, присущие оцениваемому предприятию, и глобальные риски (учитываются в случае необходимости), например:

- специфические риски, характерные для конкретного предприятия (ненадежные поставщики, нахождение основного имущества не в собственности, а в аренде, и т. п.);

- отраслевые риски (риски фондового рынка, отсутствие государственной поддержки, нестабильность в отрасли, сфере деятельности предприятия);

- страновой риск – риск потерь в силу финансовых, социальных и экономических событий, случившихся в данной стране (добавляется, если использовалась норма дохода для фирм, действующих в более стабильном экономическом климате, эти нормы являются общими для всей страны, поэтому, как правило, учитываются уже в безрисковой ставке для данной страны).

Примеры выводов оценщика: «Прочий риск связан с отсутствием у туристического предприятия права собственности на офисное помещение, в котором оно расположено. Имеется договор аренды только на два года, и нельзя исключать возможность того, что арендодатель не продлит этот договор в дальнейшем. Заключение: 2%-й пункт риска».

«Премия за отраслевой риск – 3 %.

Отраслевым риском можно считать нестабильность в лёгкой промышленности и отсутствие государственной программы по её развитию. В настоящее время ситуация в легкой промышленности характеризуется спадом производства. ЗАО «Тос» в значительной степени зависит от изменения цен на услуги энергетических монополий, которые ежегодно имеют право повышать новые цены на энергоносители на 15 % (правительственное решение)».

«Имидж компании был подорван в связи с громкими скандалами, вызванными профессиональной некомпетентностью сотрудников, что привело к снижению объёмов выручки. При сохраняющемся руководстве возможен вариант повторения событий. Премия за прочий риск – 3 %».

Основные недостатки метода кумулятивного построения:

- существует неопределенность в выявлении «прочих» рисков, что на практике приводит к неучёту премии за прочие риски при оценке многих предприятий;

- определение премий за различные риски основывается во многом на субъективном мнении оценщика.

Основное преимущество метода – детальный учёт основных рисков, связанных с инвестированием в конкретное предприятие, к тому же данный метод может применяться для определения ставки дисконтирования в странах со слабо развитым фондовым рынком, поэтому наиболее распространён в России.

Факторы риска, исследуемые в рамках метода кумулятивного по строения, являются факторами несистематического риска, которые практически идентичны факторам финансового риска, анализируемым при расчёте коэффициента бета в модели САРМ, рассмотренной далее.

Источник