- Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как система

- 1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как система.

- Культура как специфическая человеческая деятельность

- 2.Культура как способ деятельного существования индивида. История культуры и история философии.

- 3.Миф и особенности мифологического мышления. Миф как история, культура и бытие этноса

Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как система

Культура – (лат) возделывание, воспитание, образования, развитие. Это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представлений в продуктах материального и духовного труда в, системе социальных норм и учреждений, в системе духовных ценностях, в совокупности отношение людей природе между собой и к самим себе. В широком смысле слова культура – совокупность проявлений жизни, достижений творчества народа или групп народов. В узком смысле слова культура – облагораживания телесных, душевных склонностей и способностей человека. Культура и бытие в наше время относятся к числу наиболее распространенных, а потому наиболее привычных понятий. Не ослабевающий интерес к культуре постепенно приобрел черты настоящего культа, в рамках которого ей приписываются поистине божественные характеристики. Именно культура рассматривается в качестве той в высшей степени важной сферы, в которой протекает подлинно человеческая жизнь и которая, будучи особой, искусственной сферой действительности, охватывает собой дажеисторию, вмещая в себя все продукты специфически человеческой жизнедеятельности. С другой стороны, культура становится чем-то настолько привычным, что перестает быть видимой ее хрупкость, и все культурные формы без каких-либо оговорок отождествляются с природой в качестве устойчивого, субстанциального начала. Расхожие речевые формулы, согласно которым тех или иных культурных артефактов (например, неких конкретных рукописей, книг, проектов, аппаратов, инженерных сооружений и т.п.) «нет в природе», тогда как в «природе» их на самом деле просто не может быть, убедительно свидетельствуют именно о такой привычности феномена культуры, когда его просто перестают замечать во всем его своеобразии. Вместе с тем, указанная ситуация интересна именно отождествлением природы с бытием, что означает отождествление с бытием и культуры, и истории (в качествесегмента культуры). Впрочем, опрометчивое использование природы в качестве синонима бытия, хотя и вызывает серьезные возражения, не имеет большого значения для повседневного словоупотребления до тех пор, пока оно не начинает выражать глубинные мировоззренческие установки. Однако, в наши дни дело обстоит именно так, и это делает проблему истоков и границ парадигмы понимания культуры как бытия средоточием или, если угодно, порождающей структурой методологии гуманитарных наук.

К. как система Культура как система искусственных средств отличает человека от животных, которые в своей жизнедеятельности опираются на естественные средства. Культура возникает не на пустом месте. Ей предшествует и орудийная деятельность животных, обладающих высокоразвитой психикой, и наблюдаемые в их среде элементы обучения подрастающего поколения, и высокие образцы «строительного искусства» (гнезда, норы, соты и др.) и инстинктивное разделение труда. Но все это отличается принципиально от культуры, поскольку она вырабатывается людьми в процессе сознательной постановки цели. Человек сам создает новые цели, выходящие за рамки своих биологических потребностей, и сам не только создает, но постоянно совершенствует средства деятельности.

В основе культурного прогресса человечества лежит постоянное превращение средств деятельности в ее цели, а целей – в средства. Духовная деятельность, без которой немыслимо существование культуры, возникает как средство, способствующее совершенствованию практической деятельности по добыче материальных благ. Но с развитием общества она превращается в самостоятельную область деятельности, порождая такие сферы культуры, как искусство, религия, наука.

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многообразного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

Диалектика (греч. — искусство спорить, вести рассуждение) — логическая форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания этого мышления.

Целесообразно выделить следующие различающиеся, но и взаимосвязанные основные формы бытия:

1) бытие вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится на бытие вещей, процессов, состояний природы, бытие природы как целого и бытие вещей и процессов, произведенных человеком;

2) бытие человека, которое (условно) подразделяется на бытие человека в мире вещей и специфически человеческое бытие;

3) бытие духовного (идеального), которое делится на индивидуализированное духовное и объективированное (внеиндивидуальное) духовное;

4) бытие социального, которое делится на индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории) и бытие общества.

Источник

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как система.

Культура – (лат) возделывание, воспитание, образования, развитие. Это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представлений в продуктах материального и духовного труда в, системе социальных норм и учреждений, в системе духовных ценностях, в совокупности отношение людей природе между собой и к самим себе. В широком смысле слова культура – совокупность проявлений жизни, достижений творчества народа или групп народов. В узком смысле слова культура – облагораживания телесных, душевных склонностей и способностей человека. Культура и бытие в наше время относятся к числу наиболее распространенных, а потому наиболее привычных понятий. Не ослабевающий интерес к культуре постепенно приобрел черты настоящего культа, в рамках которого ей приписываются поистине божественные характеристики. Именно культура рассматривается в качестве той в высшей степени важной сферы, в которой протекает подлинно человеческая жизнь и которая, будучи особой, искусственной сферой действительности, охватывает собой дажеисторию, вмещая в себя все продукты специфически человеческой жизнедеятельности. С другой стороны, культура становится чем-то настолько привычным, что перестает быть видимой ее хрупкость, и все культурные формы без каких-либо оговорок отождествляются с природой в качестве устойчивого, субстанциального начала. Расхожие речевые формулы, согласно которым тех или иных культурных артефактов (например, неких конкретных рукописей, книг, проектов, аппаратов, инженерных сооружений и т.п.) «нет в природе», тогда как в «природе» их на самом деле просто не может быть, убедительно свидетельствуют именно о такой привычности феномена культуры, когда его просто перестают замечать во всем его своеобразии. Вместе с тем, указанная ситуация интересна именно отождествлением природы с бытием, что означает отождествление с бытием и культуры, и истории (в качествесегмента культуры). Впрочем, опрометчивое использование природы в качестве синонима бытия, хотя и вызывает серьезные возражения, не имеет большого значения для повседневного словоупотребления до тех пор, пока оно не начинает выражать глубинные мировоззренческие установки. Однако, в наши дни дело обстоит именно так, и это делает проблему истоков и границ парадигмы понимания культуры как бытия средоточием или, если угодно, порождающей структурой методологии гуманитарных наук.

К. как система Культура как система искусственных средств отличает человека от животных, которые в своей жизнедеятельности опираются на естественные средства. Культура возникает не на пустом месте. Ей предшествует и орудийная деятельность животных, обладающих высокоразвитой психикой, и наблюдаемые в их среде элементы обучения подрастающего поколения, и высокие образцы «строительного искусства» (гнезда, норы, соты и др.) и инстинктивное разделение труда. Но все это отличается принципиально от культуры, поскольку она вырабатывается людьми в процессе сознательной постановки цели. Человек сам создает новые цели, выходящие за рамки своих биологических потребностей, и сам не только создает, но постоянно совершенствует средства деятельности.

В основе культурного прогресса человечества лежит постоянное превращение средств деятельности в ее цели, а целей – в средства. Духовная деятельность, без которой немыслимо существование культуры, возникает как средство, способствующее совершенствованию практической деятельности по добыче материальных благ. Но с развитием общества она превращается в самостоятельную область деятельности, порождая такие сферы культуры, как искусство, религия, наука.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Культура как специфическая человеческая деятельность

Культура – это специфически человеческий способ деятельности, направленной на созидание духовных и материальных ценностей, результатом которой является динамически развивающаяся система идеалов, ценностей, норм поведения, воплощаемых в социальном развитии человека, в его духовном мире.

Культура через язык, систему ценностей, норм, идеалов, значений и символов задает человеку определенный способ видения и узнавания мира, созидания определенных форм жизнедеятельности в нем. Поэтому многочисленные, нередко бросающиеся в глаза различия между странами, народами, социальными группами сводятся в основном к существенному расхождению в системе культурных значений, которые воплощаются в функционирующих в данной стране или социальной общности (этнической, территориальной и др.) языке, обычаях, обрядах, традициях, особенностях образа жизни и быта людей, организации их досуга. В социологии культура рассматривается в ее социальном аспекте, т.е. с точки зрения ее места и роли в социальном мире, в развитии процессов социального структурирования общества, в количественном и качественном определении результатов последнего. В этом смысле исследование культуры означает ее включенность в определенные условия социального расслоения и территориального распределения населения и его деятельности. Культура как специфически человеческая деятельность и как совокупность духовных и материальных ценностей, норм, идеалов, образцов поведения вовлечена в многогранный процесс структурирования общества, включая его социальную и экономическую сферы.

Важную роль культуры в структурировании общества раскрыл выдающийся американский социолог Роберт Мертон. Во взаимодействии культуры с социально-стратификационными изменениями он выделил два основных фактора. Первый из них состоит из определенных культурных целей, намерений и интересов, выступающих в качестве законных целей для всего общества или же для его отдельных слоев. Эти цели более или менее связаны между собой, а соответствующие им ценности находятся в жестком соподчинении. Господствующие цели возбуждают устремленность к их достижению и представляют собой вещи, к которым следует стремиться, т.е. становятся жизненными целями для многих людей.

Вторым фактором воздействия культуры на динамику социальной структуры общества выступает ее регулирующее и контролирующее воздействие на приемлемые для общества или его большинства способы достижения целей. «Каждая социальная группа, – подчеркивает Р. Мертон, – всегда связывает свои культурные цели и способы их достижения с существующими моральными и поведенческими нормами». Те нормы и образцы поведения, которые закрепляются в обществе в качестве способных удовлетворять основные потребности, ожидания и предписания общества, называются институционализированными. Выбор же средств достижения целей, санкционированных господствующей в обществе культурой, или, как ее еще называют, нормативной культурой, ограничивается институционали-зированными нормами. Следует различать явно предписываемые и просто предпочитаемые, разрешаемые и запрещаемые обществом образцы поведения.

Обычно все социокультурное пространство разделяют на два основных типа культуры: материальную и духовную. Под материальной культурой понимается совокупность материальных, физических объектов, созданных творчеством человека, таких как книга, храм, орудие труда, жилой дом, самолет и т.д. Каждый из этих вещественных предметов выполняет определенные полезные функции и одновременно несет в себе своеобразное символическое значение. Все это вместе взятое представляет определенную ценность для индивида, группы или общества. Духовная культура есть совокупность нематериальных элементов, созданных творчеством людей: ценностей, норм, идей, правил, эталонов поведения, ритуалов, обычаев, традиций, символов.

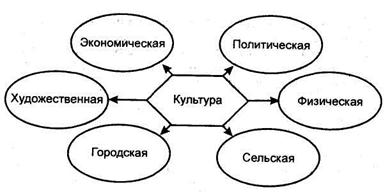

В зависимости от специфических особенностей тех или иных сфер общества и видов деятельности культура подразделяется на экономическую, политическую, профессиональную, физическую, художественную, городскую, сельскую (рис. 8).

Рис. 8. Типы культур, определяемые спецификой сфер общества и видов деятельности

Каждый из выделенных типов культур, во-первых, органически взаимосвязан со всеми остальными ее типами, во-вторых, представляет собой своеобразную «проекцию» на соответствующую сферу общества и осуществляемую в данной сфере специфическую деятельность людей.

Экономическая культура – это «проекция» культуры (в ее широком понимании) на сферу социально-экономических отношений. Именно «проекция», а не часть общей культуры, поскольку в сфере экономики и связанных с нею социально-экономических отношений работает вся культура: все ее элементы так или иначе проявляются, функционируют здесь. Например, честность или справедливость – это общекультурные нормы, проявляющиеся и в этике, и в политике, и в спорте. Но они же являются очень важными феноменами экономического поведения: мы говорим о справедливой заработной плате, о честном, добросовестном труде и т.д. Это своеобразие преломления общих принципов, идеалов, норм, требований общей системы культуры в экономической культуре, а последней – в экономической деятельности и тесно связанных с ней социально-экономических отношениях.

Источник

2.Культура как способ деятельного существования индивида. История культуры и история философии.

У человека форма жизнедеятельности наследуется через культуру.

Культура – вторая природа, созданная человеком. Культура (от лат. «возделывание земли») – специфический способ развития, организации человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в духовных ценностях, в совокупности отношений человека с природой .

1.человекотворческая – гуманистическая функция формирования личности, 2.познавательная – познание законов развития природы, общества и сознания, 3.информационная – передача опыта от поколения к поколению,

4.нормативная – регулирует отношения людей в обществе,

5.знаково-символическая – знаки, языки, символы, ноты и др.

Культура дает возможность человеку воспитать в себе творца, при этом все отношения между людьми носят творческий характер. Каждое общество осуществило свой отбор культурных форм. В одной культуре материальные ценности едва признаются, в другой они оказывают решающее влияние на поведение людей. В одном обществе к технологии относятся с невероятным пренебрежением, даже в сферах, необходимых для выживания людей; в другом аналогичном обществе постоянно совершенствующаяся технология соответствует требованиям времени. Но каждое общество создает огромную культурную надстройку, которая охватывает всю жизнь человека — и юность, и смерть, и память о нем после смерти. В результате такого отбора прошлые и нынешние культуры совершенно различны. Чрезвычайно сложно определить общие черты, свойственные всем культурам, культурные универсалии. Существуют разные мнения о том, какое поведение безумное, а какое нормальное, у нас разные понятия добродетельной жизни. Все культурные особенности обусловлены историей определенного общества. В рамках марксистской концепции общественного развития была разработана теория пяти последовательно сменяющих друг друга социально-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. Основу смены этих формаций определяла диалектика производительных сил и производственных отношений. Понятие «прогресс», особенно в сочетании с прилагательным «научно-технический» предопрелеляет поступательность развития истории человеческой цивилизации. Однако когда речь идет о культуре в целом, а не только о технологической составляющей культуры, понятие прогресса далеко не охватывает всех возможных траекторий ее изменений. В условиях разделения труда и его все более узкой специализации, области собственно материальной и духовной культуры имеют тенденцию к обособлению, к отделению и к противопоставлению друг друга.

3.Миф и особенности мифологического мышления. Миф как история, культура и бытие этноса

Миф-идея, воплощенная в чувственно-образную форму.

Мифология (от греч. Mythos — предание, сказание и logos — слово, понятие, учение) – тип сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий развития общества. Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытных людей мифология выступала как универсальная форма их сознания, как целостное мировоззрение.

Персонажи мифа – существа сверхъестественные, они общеизвестны, так как действуют в легендарные времена “начала всех начал”. Боги- начало всего, создатели всего.

Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь то реальность, космос или только ее фрагмент: остров, растительный мир, человеческое поведение или государственное установление.

Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило.

Миф раскрывает их творческую активность и обнаруживает сакральность (или просто сверхъестественность) их деяния.

составляет историю подвигов сверхъестественных существ;

представляется как абсолютная истина (так как он относится к реальному миру) и обладает сакральной наполненностью (поскольку является результатом творческой деятельности сверхъестественных существ);

всегда имеет отношение с “созданию”, он рассказывает, как что-то явилось в мир или каким образом возникли определенные формы поведения, установления и трудовые навыки; именно поэтому миф составляет парадигму всем значительным актам человеческого поведения;

Особое место занимали мифы о культурных достижениях людей – добывание огня, изобретение ремесел и землевладения. У развитых народов мифы связывались друг с другом, выстраивались в единые повествования. Миф выступал как универсальная, нерасчлененная форма сознания, объединяя в себе зачатки знаний, религиозных верований, разных видов искусств, философии. Очеловечивались космос и другие природные силы. В мифе не разделялись отчетливо мир и человек, идеальное и вещественное, объективное и субъективное. Миф выполнял различные функции. С его помощью осуществлялась связь времен, формировались коллективные представления того или иного народа, обеспечивалось духовное единство поколений. Мифологическое сознание заключало в себе поиск единства природы и общества, мира и человека, стремление найти разрешение противоречий и обрести согласие, внутреннюю гармонию человеческой жизни. В цивилизациях примитивных народов миф исполняет незаменимую функцию: он выражает, возвышает и кодифицирует верования; он защищает и налагает моральные принципы; он гарантирует действенность ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни, необходимые человеческой цивилизации; он отнюдь не лишенная содержания выдумка, а напротив – живая реальность, к которой человек постоянно обращается; это ни в коей мере не абстрактная теория и не простое развертывание образов, это кодификация религии примитивных народов и их мудрости.

Источник