Культура как специфическая человеческая деятельность

Культура – это специфически человеческий способ деятельности, направленной на созидание духовных и материальных ценностей, результатом которой является динамически развивающаяся система идеалов, ценностей, норм поведения, воплощаемых в социальном развитии человека, в его духовном мире.

Культура через язык, систему ценностей, норм, идеалов, значений и символов задает человеку определенный способ видения и узнавания мира, созидания определенных форм жизнедеятельности в нем. Поэтому многочисленные, нередко бросающиеся в глаза различия между странами, народами, социальными группами сводятся в основном к существенному расхождению в системе культурных значений, которые воплощаются в функционирующих в данной стране или социальной общности (этнической, территориальной и др.) языке, обычаях, обрядах, традициях, особенностях образа жизни и быта людей, организации их досуга. В социологии культура рассматривается в ее социальном аспекте, т.е. с точки зрения ее места и роли в социальном мире, в развитии процессов социального структурирования общества, в количественном и качественном определении результатов последнего. В этом смысле исследование культуры означает ее включенность в определенные условия социального расслоения и территориального распределения населения и его деятельности. Культура как специфически человеческая деятельность и как совокупность духовных и материальных ценностей, норм, идеалов, образцов поведения вовлечена в многогранный процесс структурирования общества, включая его социальную и экономическую сферы.

Важную роль культуры в структурировании общества раскрыл выдающийся американский социолог Роберт Мертон. Во взаимодействии культуры с социально-стратификационными изменениями он выделил два основных фактора. Первый из них состоит из определенных культурных целей, намерений и интересов, выступающих в качестве законных целей для всего общества или же для его отдельных слоев. Эти цели более или менее связаны между собой, а соответствующие им ценности находятся в жестком соподчинении. Господствующие цели возбуждают устремленность к их достижению и представляют собой вещи, к которым следует стремиться, т.е. становятся жизненными целями для многих людей.

Вторым фактором воздействия культуры на динамику социальной структуры общества выступает ее регулирующее и контролирующее воздействие на приемлемые для общества или его большинства способы достижения целей. «Каждая социальная группа, – подчеркивает Р. Мертон, – всегда связывает свои культурные цели и способы их достижения с существующими моральными и поведенческими нормами». Те нормы и образцы поведения, которые закрепляются в обществе в качестве способных удовлетворять основные потребности, ожидания и предписания общества, называются институционализированными. Выбор же средств достижения целей, санкционированных господствующей в обществе культурой, или, как ее еще называют, нормативной культурой, ограничивается институционали-зированными нормами. Следует различать явно предписываемые и просто предпочитаемые, разрешаемые и запрещаемые обществом образцы поведения.

Обычно все социокультурное пространство разделяют на два основных типа культуры: материальную и духовную. Под материальной культурой понимается совокупность материальных, физических объектов, созданных творчеством человека, таких как книга, храм, орудие труда, жилой дом, самолет и т.д. Каждый из этих вещественных предметов выполняет определенные полезные функции и одновременно несет в себе своеобразное символическое значение. Все это вместе взятое представляет определенную ценность для индивида, группы или общества. Духовная культура есть совокупность нематериальных элементов, созданных творчеством людей: ценностей, норм, идей, правил, эталонов поведения, ритуалов, обычаев, традиций, символов.

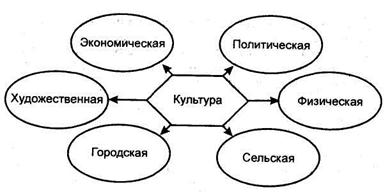

В зависимости от специфических особенностей тех или иных сфер общества и видов деятельности культура подразделяется на экономическую, политическую, профессиональную, физическую, художественную, городскую, сельскую (рис. 8).

Рис. 8. Типы культур, определяемые спецификой сфер общества и видов деятельности

Каждый из выделенных типов культур, во-первых, органически взаимосвязан со всеми остальными ее типами, во-вторых, представляет собой своеобразную «проекцию» на соответствующую сферу общества и осуществляемую в данной сфере специфическую деятельность людей.

Экономическая культура – это «проекция» культуры (в ее широком понимании) на сферу социально-экономических отношений. Именно «проекция», а не часть общей культуры, поскольку в сфере экономики и связанных с нею социально-экономических отношений работает вся культура: все ее элементы так или иначе проявляются, функционируют здесь. Например, честность или справедливость – это общекультурные нормы, проявляющиеся и в этике, и в политике, и в спорте. Но они же являются очень важными феноменами экономического поведения: мы говорим о справедливой заработной плате, о честном, добросовестном труде и т.д. Это своеобразие преломления общих принципов, идеалов, норм, требований общей системы культуры в экономической культуре, а последней – в экономической деятельности и тесно связанных с ней социально-экономических отношениях.

Источник

Культура как деятельность

Прежде чем перейти к определениям, рассматривающим процесс отношений человека с окружающим миром, нужно выяснить, что такое деятельность.

Деятельностью обычно называют целенаправленные действия человека в материальной или духовной сфере, связанные с внесением в эти сферы необходимых человеку изменений. Другими словами, деятельность понимается как активность человека, направленная на получение определенного результата. В толковых словарях мы встретимся с определением деятельности как работы в какой-либо области. В середине XIX века Маркс и в начале XX века отечественный психолог С. Л. Рубинштейн (1889—1960) отмечали, что деятельность может быть не только практической, но и теоретической. Позднее было предложено понимание деятельности как способа существования человека, а самого человека— как действующего существа. “Если следовать старинной традиции и искать для человека лаконично-однословное определение, способное указать на главное его отличие от всех других живых существ, то вместо таких формул, как Homo sapiens (человек разумный) или Homo faber (человек создающий), Homo logens (человек говорящий) или Homo ludens (человек играющий), Homo sociologies (человек социологический) или Homo psichologicus (человек психологический), мы предложили бы определение Homo agens, т. е. действующий человек” (курсив мой.— А. Б.)[128, с. 5]. Обратим внимание на два момента в этой цитате. Во-первых, здесь автор говорит о множественности человеческих проявлений, при этом отмечает еще далеко не все, что свойственно человеку. Во-вторых, он принимает в качестве главного, существенного отличия человека от других живых существ процесс деятельности.

Однако заметим, что деятельность характерна не только для человека, она присутствует и в животном мире. Следовательно, необходимо найти в действиях живого организма нечто такое, что может выступать как культура. Для деятельностного определения культуры снова необходимо сопоставить культуру и природу, но уже несколько иначе, чем тогда, когда мы рассматривали культуру как результат человеческой деятельности, как “вторую природу”. При рассмотрении деятельности как явления, определяющего культуру, становится заметно, что “если относить к культуре только все внеприродное, то многие феномены культуры окажутся как бы несуществующими” [93, с. 26]. Например, йога предлагает человеку развивать в себе некие психические качества, используя внутренние ресурсы собственного организма, и эта деятельность, которая не представляет собой “вторую природу”, безусловно, также составляет сферу культуры.

Нет сомнения лишь в одном: культура — результат только человеческой деятельности. Совершенно ясно и другое: если человек — существо биологическое и является частью природы, то его разум, а также мораль, религия, искусство не входят в природную составляющую человека. Поэтому справедливо утверждение современного теоретика Э. С. Маркаряна: “В понятии “культура” абстрагируется именно тот механизм деятельности, который не задается биологической организацией (курсив мой.— А. Б.)и отличает проявления специфически человеческой активности. Вместе с тем общий процесс человеческой деятельности осуществляется благодаря особой комбинации и неразрывному взаимодействию биологических и надбиологических механизмов при ведущем значении последних” [187, с. 97].

Среди различных концепций деятельностного определения культуры нужно выделить следующие: наиболее широкое — собственно деятельностное определение, трудовую теорию культуры (по Марксу) и определение культуры как творческой деятельности (см. схему 2).

Современные исследователи человеческой деятельности считают, что она представляет собой системное единство пяти видов: преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и художественной. Кроме того, каждый из этих видов деятельности разделяется на репродуктивный (когда человек воспроизводит уже известные действия, технологии, применяет привычные приемы, заученные умения и навыки) и продуктивный (создание нового).

Любая деятельность включает в себя следующие моменты: процесс выработки цели; выбор (или создание) путей и средств ее достижения; усилия, направленные на реализацию цели; продукт этой деятельности. Каждый из этих моментов может быть либо продуктивной, созидающей, творческой деятельностью, либо репродуктивной, воспроизводящей уже известные действия: выработка цели — процесс чаще всего творческий, избрание способов может быть репродуктивной деятельностью, процесс реализации цели тоже может соединять в себе как продуктивную, так и репродуктивную деятельность.

Стремление к наибольшей полноте определения привело к выработке теорий, относящих к культуре всякий вид практической и теоретической деятельности (продуктивную, репродуктивную и даже деструктивную), а также психологию деятельности (выработку мотиваций, установок, интересов, целей и пр.). В теоретических построениях Э. С. Маркаряна культура рассматривается как способ деятельности. Это значит, что “генеральным свойством” любого социального или природного явления становится свойство “служить специфическим средством человеческой деятельности” [187, с. 117]. В этом своем качестве деятельностное определение культуры включает в себя, кроме того, что мы уже назвали, технические средства, обеспечивающие саму деятельность, технологию, умения и навыки, и более сложные компоненты, такие, как научные знания, мораль, нравственность и другие. Здесь же, в сфере деятельности, формируются и функционируют идеалы и нормы, здесь могут найти (и находят) свое место все аспекты внутреннего мира человека.

Наиболее разработана трудовая теория культуры, в которой специфика человеческой деятельности усматривается в создании орудий труда.

Такая деятельность считается в марксистской трудовой теории культуры предпосылкой возникновения и развития сознания и речи. Здесь нужно выделить два момента. Во-первых, появляется “вторая природа” — мир вещей, создание которых от возникновения идеи до ее реализации принадлежит исключительно человеку. Во-вторых, “вторая природа” оказывает встречное воздействие на человека, требуя от него новых умений и навыков, развивая новые потребности и новые формы творческой деятельности. В процессе трудовой деятельности люди ставят перед собою все новые цели, а вместе с ними возникают идеалы, вырабатываются определенные ценности. Развитие трудовой деятельности становится основой для возникновения морали, искусства, религии и науки. Трудовая деятельность лежит в основе разделения труда, появления семьи, государственности, правовой и политической культуры. Таким образом, орудийно-трудовая деятельность является началом и условием развития культуры.

Но при всей логической выстроенности эта теория не может объяснить причин, побудивших человекообразное животное к созданию орудий труда. Американский культуролог Льюис Мэмфорд считает, что был длительный процесс выживания человека до изготовления им орудий труда, и именно этот период как бы “подготовил” развитие его сознания, создал предпосылки возникновения самой идеи изготовления орудий труда. Например, П. С. Гуревич связывает появление “самого эксцентричного создания на Земле — человека” с “качественными прорывами в приключениях живой материи, которая вдруг стала одухотворенной, мыслящей” [96, с. 78].

Здесь хотелось бы заметить, что созданная в середине нашего века теория “пассионарности” Л.Н.Гумилёва (1912—1992) делает попытку объяснить всплеск активности живых существ в том или ином месте Земли действием “сгустков” космической энергии, вызывающих качественный скачок в живой природе. Он считает, что такого рода скачок и мог стать причиной появления нового образа существования человека в мире.

Однако деятельность бывает различной. Маркс выделял три вида деятельности: практическую, теоретическую и практически-духовную.

Практическая деятельность представляет собой труд, без которого общество не может существовать как человеческое. В труде человек выступает как существо целеполагающее, он создает и совершенствует орудия труда, вкладывая в них свои потребности, свои цели и знания о мире. В каждом действии человека заложены, опредмечены все стороны его отношения с миром.

Теоретическая деятельность — это создание идей, теорий, гипотез, в которых отражается практическая деятельность. Сее помощью в сознании создаются новые комбинации уже известных связей и отношений между различными сторонами природы, общества, уже созданных вещей, а также осмысляются принципиально новые связи и отношения мира.

Практически-духовная деятельность, по Марксу,— это искусство и религия.

Однако марксистская трудовая теория культуры при всей своей законченности оставляет за пределами рассмотрения психологию деятельности — установки и мотивации, интересы и побуждения и др.

Еще одна группа определений культуры представлена эвристическим[6]направлением, которое относит к культуре только творческую деятельность, как это делает, например, русский поэт начала XX века Андрей Белый (1880—1934).

Выделяя творчество как единственный критерий культуры, тем самым выделяют и сущность человеческого способа отношений с окружающим миром, обществом и самим собой. Эта сущность заключается в том, что в целях сохранения собственного существования человек должен все время совершенствовать то, что его окружает. Человек не только создает из природного материала искусственные предметы, но и новые формы деятельности, а некоторые из них, например искусство, являются квинтэссенцией творчества.

В связи с эвристическим определением культуры нужно хотя бы в первом приближении отметить, что же такое творчество, понятие, не менее многозначное, чем и сама культура. (Кстати, название этого определения связано со знаменитым восклицанием Архимеда: “Эврика!” — “Нашел!”, которым, согласно легенде, сопровождалось открытие известного закона.) Многие авторы считают, что только творчество — высшее выражение человеческой сущности и поэтому лишь оно может в наибольшей полноте выражать культуру.

Во многих словарях творчество определяется как создание чего-либо принципиально нового. Однако это не вполне точное толкование понятия, поскольку и термин “новое” весьма относителен. Естественно, что в содержании творческой деятельности присутствует определенная новизна, но она, во-первых, связана не только с созданием новых вещей или идей, а во-вторых, является элементом деятельности практически в любой сфере и для каждого человека, хотя и не обязательно приносит общезначимые результаты.

Многие современные ученые определяют творчество как поиск неизвестной задачи. Известной задачей мы называем такую, в которой все предложено заранее: все исходные данные, известно, что именно нужно найти или доказать, известен алгоритм, метод, способ решения. Остается только выполнить уже заранее поставленную задачу. Решением такой задачи является наша повседневная деятельность, приемы и навыки которой заданы традициями культуры, практически любая репродуктивная деятельность. Неизвестной же будет задача, в которой все ее составляющие необходимо найти: нужно определить, что именно мы хотим или должны делать, каких целей желаем достигнуть. Известный французский математик Жак Адамар (1865—1963) в одном из своих трудов, посвященном исследованию изобретения в области математики, говорит, что “изобретение — это распознание, выбор”. В казалось бы совершенно противоположной сфере — риторике обычно присутствует та же самая мысль: выступление на любую тему нужно прежде “изобрести”, то есть найти это, прежде неизвестное содержание, и предварительно никто не может наверняка сказать, каким образом это придется делать. То же самое происходит и в системе общения людей: каждый элемент общения, независимо от того, знали ли вы прежде этих людей или нет,— неизвестная задача, в которой все неожиданно и заранее непредсказуемо.

Пожалуй, именно поиск неизвестной задачи и является центральным звеном творчества. Однако на нем творчество не заканчивается и им не исчерпывается. Следующим шагом творчества является формулировка этой задачи, что тоже не всегда опирается на уже известные алгоритмы: ведь в каждой избранной сфере и каждый человек формулирует иначе, поскольку и задачу видит различно. Например, существует рассказ о том, как художник В. Суриков увидел ворону на снегу. Это мимолетное впечатление стало затем основой его работы “Боярыня Морозова” (см. илл. в гл XXVI).

Следовательно, и в поиске неизвестной задачи, и в ее формулировании непременно присутствуют такие чисто человеческие, культурные качества сознания, как фантазия и воображение.

Но и эти два момента также не исчерпывают творческой деятельности. Следующим этапом ее становится нахождение основных параметров, фактов, элементов, которые затем придется выстроить в систему и найти метод, способ, путь решения задачи.

Однако творческий процесс может протекать и в другом порядке, если иметь в виду специальную творческую деятельность. Но главным, системообразующим началом творчества всегда выступает поисковая деятельность.

Таким образом, в системе деятельностных определений культуры также можно выделить и предельно широкие определения, например, те, которые рассматривают культуру как любую деятельность человека, и достаточно узкие, такие, как эвристическое определение.

Источник