- Компрессорная добыча нефти

- Полезное

- Смотреть что такое «Компрессорная добыча нефти» в других словарях:

- Эрлифт: специфика и применение технического устройства

- Немного истории

- Устройство эрлифта

- Плюсы и минусы оборудования

- Специфика эксплуатации оборудования

- Эрлифт

- 4.1 История создания и развития эрлифта (Папаяни Ф. А., Козыряцкий Л. Н., Кононенко А. П., Пащенко В. С. Энциклопедия эрлифтов)

- 4.2 Конструкция и принцип работы эрлифта

- Ключевые термины:

Компрессорная добыча нефти

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Полезное

Смотреть что такое «Компрессорная добыча нефти» в других словарях:

КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ — способ подъема нефти по скважине за счет энергии сжатого газа (воздуха и др.), нагнетаемого в скважину с поверхности … Большой Энциклопедический словарь

компрессорная добыча нефти — способ подъёма нефти по скважине за счёт энергии сжатого газа (воздуха и др.), нагнетаемого в скважину с поверхности. * * * КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ, способ подъема нефти по скважине за счет энергии сжатого газа… … Энциклопедический словарь

КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ — способ, при к ром жидкость из пласта поднимается по скважине на поверхность сжатым воздухом (эрлифт) или газом (.газлифт), подаваемым в скважину компрессором … Большой энциклопедический политехнический словарь

Добыча нефти — (Extraction of oil) Понятие нефтедобыча, методы и технологии добычи нефти Добыча нефти, описание методов и технологий добычи нефти Содержание Термин «» в современном мировом лексиконе стал синонимом общепринятого словосочетания «черное золото». И … Энциклопедия инвестора

Добыча нефти вторичным методом — Третичный метод нефтедобычи (англ. EOR) один из методов нефтедобычи, осуществляемый при искусственном поддержании энергии пласта или искусственном изменении физико химических свойств нефти. Такая добыча приводит к повышению нефтеотдачи… … Википедия

Перепроизводство нефти в 1980-х годах — Номинальные (красная линия) и сопоставимые (зеленая линия) цены на нефть на мировом рынке с 1968 по 2006 гг.[ … Википедия

Геология нефти — Содержание 1 Миграция нефти 2 Нефтеносные породы и скопления нефти … Википедия

Переработка нефти — Нефтеперерабатывающий завод компании Shell в Калифорнии Цель переработки нефти (нефтепереработки) производство нефтепродуктов … Википедия

Геология нефти и газа — (геология углеводородов, нефтегазовая геология) прикладной раздел геологии, изучающий образования и скопления углеводородов в недрах земли, с целью научно обоснованного прогноза нахождения залежей нефти и газа, выбора рационального… … Википедия

Основные стадии технологии переработки нефти — Нефтеперерабатывающий завод компании Shell в Калифорнии Цель переработки нефти (нефтепереработки) производство нефтепродуктов, прежде всего, различных топлив (автомобильных, авиационных, котельных и т. д.) и сырья для последующей химической… … Википедия

Источник

Эрлифт: специфика и применение технического устройства

Эрлифт (или аэролифт) — техническое устройство, с помощью которого, используя лишь поток сжатого воздуха, можно откачивать жидкие среды из скважин.

Для подъема и транспортировки разного рода жидкой среды сегодня очень востребованы пневматические подъемники, работающие за счет сжатого воздуха либо технического газа . Такое устройство называется эрлифт (аэролифт, газлифт). Оно универсально, экологически безопасно, отлично справляется со множеством задач:

- подъем воды из скважин самой разной глубины;

- выкачивание нефти из буровых скважин;

- удаление из отстойников избытка ила, прочих осадков;

- очищение септиков;

- оснащение аквариумных систем (эрлифт насыщает воду кислородом).

Немного истории

Простейшие аппараты данного типа, прототипы современных эрлифтов, использовались еще в XVIII столетии. Однако широкое применение в промышленных масштабах они получили только в конце XX века. Важная роль с разработке данного оборудования принадлежит советскому инженеру Г. Шухову, который модернизировал эти воздушные подъемники.

Сегодня эрлифты востребованы в самых разных производственных отраслях, равно как и в бытовых условиях.

Устройство эрлифта

Конструктивно аэролифт состоит из следующих элементов:

1. Всасывающая часть. Равномерно и дозированно подает газ в трубопровод.

2. Смеситель. Осуществляет соединение сжатого воздуха с рабочей средой.

3. Труба. Транспортирует рабочую смесь к устройству, где из нее будет отделяться воздух.

4. Воздухоотделитель. Здесь гидросмесь распадается на составляющие элементы.

5. Трубопровод. Подает сжатый воздух к смесителю от компрессора.

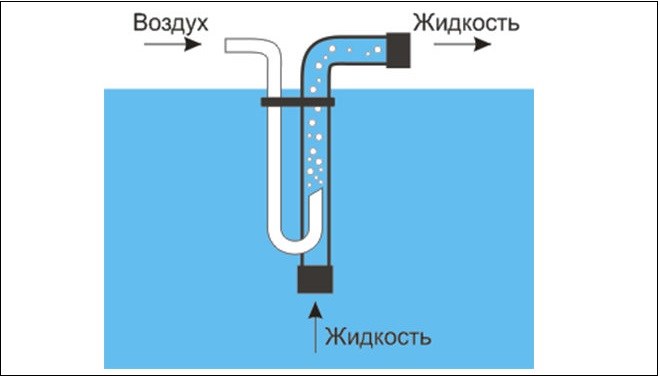

Принцип действия аэролифта довольно прост. В емкость с жидкостью (или, например, в скважину) помещается труба на определенную глубину. Внизу к магистрали присоединяется еще одна труба, которая будет перекачивать сжатый воздух (его обеспечивает компрессор). При поступлении воздушного потока формируется рабочая смесь, состоящая их жидкости и газовых пузырьков. В ходе поднятия в верхней зоне установки она разделяется на компоненты.

По сути, такое приспособление является самым простым насосом. Аэролифт в зависимости от модификации способен откачивать обычную воду, жидкие среды со взвесями, а также агрессивного характера.

Устройство способно поднимать жидкую среду по-разному:

- воздух подается посредством трубы значительного диаметра (это используется, как правило, в нефтедобыче);

- газ закачивается через трубу небольшого диаметра, что приводит к формированию множества маленьких пузырьков газа (применяется при перекачивании жидкостей, менее плотных, нежели нефть).

Согласно модификации и принципу действия, эрлифты бывают нагнетательного и всасывающего типа. В первых подающая труба погружается под уровень жидкой среды, а сжатый воздух поступает от компрессора. Во втором варианте подающая труба аналогично опускается под жидкость, но вода здесь уже всасывается сверху. Поэтому для работы такой установки требуется вакуум-насос.

Плюсы и минусы оборудования

Эрлифт как техническое приспособление имеет массу преимуществ:

- предельная простота, надежность, долговечность конструкции из-за отсутствия трущихся деталей, движущихся механизмов, которые легко выходят из строя;

- легкость установки и демонтажа оборудования (элементы соединяются посредством резьбы);

- работают на любой глубине, со скважинами любого диаметра;

- могут применяться как резервный источник водоснабжения на промышленных предприятиях, иногда такая подача воды становится единственно возможной;

- работают с самыми разными жидкостями, включая агрессивные и загрязненные (это возможно благодаря использованию особых материалов при производстве труб).

Вместе с тем оборудование имеет некоторые недостатки:

- небольшой КПД и, как следствие, невысокая экономичность;

- жидкость подается лишь в вертикальном трубопроводе, для горизонтального и слабонаклонного трубопровода эрлифт не подходит;

- сложности при работе в неглубокой скважине;

- загрязнение жидкой среды компрессорным маслом;

- значительное увеличение содержания кислорода в подаваемой жидкости.

Специфика эксплуатации оборудования

Особые требования выдвигаются к аэрлифтам, работающим в септиках. Здесь данные установки должны транспортировать сточные воды из приемной камеры в отсек аэротенка не просто качественно, но также быстро. В этом случае можно избежать брожения, возникновения неприятного запаха.

Нормальная работа септика во многом обусловлена надежностью воздушного подъемника. Поломки этого несложного устройства происходят редко, однако оборудование может выйти из строя из-за неправильного использования, например, вследствие сбоя в работе механического фильтра. Его, как и приемную камеру, нужно своевременно очищать от осадков. Также может нарушаться процесс аэрации (воздух нагнетается слабо либо совсем не поступает в отсеки), а могут повреждаться трубки. Все эти неполадки вполне поддаются устранению.

Источник

Эрлифт

Наверное нет такой отрасли промышленности, где бы не применяли эрлифт. Известно его применение как в области строительства, так и в области добычи полезных ископаемых. Эрлифт занимает одно из центральных мест в шахтном водоотливе – и это не удивительно, простота поражает воображение, поэтому при изучении специальных средств и схем водоотлива было бы «кощунственным» пройти мимо.

4.1 История создания и развития эрлифта (Папаяни Ф. А., Козыряцкий Л. Н., Кононенко А. П., Пащенко В. С. Энциклопедия эрлифтов)

Открытие эрлифтного водоподъема относится к 1797 г. и принадлежит германскому горному инженеру Карлу Лошеру. Вследствие слабого развития компрессорной техники того периода эрлифтный способ гидроподъема развития не получил и был вытеснен насосным способом.

В 1846 г. впервые были использованы эрлифты, которые носили название маммут-насосов, в виде подъемных труб при перемешивании жидкости в сосудах и, в очень незначительной мере, для подъема воды из скважин небольших глубин. Практическое применение эрлифта для транспортировки жидкостей началось с 1882 г. К этому времени получила признание предложенная доктором Ю. Поле простейшая конструкция эрлифта. Начиная с этого периода в литературе появляется ряд работ , в которых освещается опыт применения эрлифтов, объясняются некоторые физические процессы, проходящие в эрлифте, делаются первые шаги для разработки системы расчета эрлифтов. Одно из первых известных в литературе исследований эрлифта, проведенное на типовой установке в 1898 г. профессором высшей технической школы в Берлине Иоссе. В результате этих исследований он установил некоторые особенности характеристики эрлифта и некоторые кинематические свойства движения водовоздушной смеси.

Впервые широкое применение эрлифтов началось в нефтяной промышленности на Бакинском месторождении нефти с 1897 г. Этот способ добычи нефти был предложен русскими инженерами Шуховым и Бари, о чем писал еще в 1886 г. известный химик Д.И. Менделеев. Вначале в качестве рабочего агента в этих эрлифтах применяли сжатый воздух, а в 20-х годах текущего столетия наряду с воздухом на нефтяных промыслах нашел применение естественный или попутный газ, почему эрлифты получили название газлифты.

Первые попытки применения эрлифтов в США на промыслах в штатах Техас и Луизиана начались с 1901 г., а с 1909 г. этот метод начали применять и в Калифорнии.

С 1927 г. по газлифтному принципу стали добывать нефть в Оклахамском штате в Семиноле. Первоначальное представление о принципе работы эрлифта сводилось к тому, что подъем жидкости в подъемной трубе эрлифта происходит вследствие разности плотности жидкости внешнего напора и водовоздушной смеси непосредственно в подъемной трубе. Теория газлифта получила развитие после опубликования в 1909 г. работы Лоренца, в которой движение газожидкостной смеси в вертикальной трубе рассчитывалось на основании дифференциального уравнения Бернулли для гомогенной сжимаемой среды. В дальнейшем из представления о газожидкостной смеси как о гомогенной жидкости исходили в своих работах: Перени (1911 г.), Кербе (1912 г.), Гибсон (1930 г.), Лейбензон (1931 г.), В.Г. Гейер (1945 г.) и др. В 1929 году Верслуис разработал математический анализ двухфазного потока в качестве дополнения к теории о фонтанирующих скважинах. В 1930 г. в Калифорнийском университете проводятся исследования по подъему нефти на высоту 41,4 фута в трубе диаметром 2 дюйма. В 1936 г. Гослайн определил производительность (подачу) эрлифта путем использования воды и нефти, а также скорость потока в вертикальной трубе. В этом же году Крамер провел исследования, в которых была получена движущаяся смесь воды и воздуха по вертикальной трубе. Были установлены следующие четыре вида двухфазного (водовоздушного) потока: жидкость, распыляемая с газом (воздухом); газ, рассеиваемый с жидкостью; газовые поршни, взаиморассеиваемые с жидкими блоками; кольцеобразный поток капельной жидкости вдоль стенки трубы, окружающий газовое ядро , относительно свободное от капельной жидкости. Были также исследованы воздействия погружения эрлифта, соотношения воды и воздуха, температуры жидкостей на характеристики потока. В начале 30-х годов немецкая фирма «A. Borzig» изготовила серию эрлифтных снарядов для добычи гравия. Примерно в это же время во Франции был создан эрлифтный снаряд системы de М. Henry Jandin для речного дноуглубления.

В 1953 г. в Дорогском угольном тресте (Венгрия) были начаты работы по применению эрлифта для добычи песка из-под воды (эрлифтный снаряд системы F. Levardi.). В Венгрии были изготовлены эрлифтные снаряды типа HP различной модификации, системы «Гидроп» и «Гидроп зонд», экспериментальный «Немзет». Промысловое товарищество «Bohr und Bou» в г. Мерзебурге (ГДР) с 1962 г. выпускает три типа эрлифтных земснарядов системы НКА. Изготавливались и эксплуатировались эрлифтные снаряды в США: в 1949 г. Р.Т. Гофманом был запатентован эрлифтно-землесосный снаряд, снаряд «Сюбик Бэй», снаряды фирмы «Ocean Scince and Engineering Inc.», снаряд «Дипси Майне», снаряды компании «Marin diamond corporation Ltd.» типа «Бадж», «Эмерсон», «Диаман-ткуо и др. Английская фирма «Alluvial Mining and Sehaft Sinking Co, Ltd.» сконструировала и серийно изготавливает снаряд типа «Амдрил». С 1956 г. проводились опыты с эрлифтными снарядами системы Минморфлота СССР на Азовском море, а с 1962 г.- институтом «ВНИИНеруд» и с 1975 г.- ДПИ.

В 1936 году Тупицын П.М. предложил метод скважинной гидродобычи (СГД) для разработки рыхлых пород. В дальнейшем, как в СССР, так и за рубежом (США, Польша) появилось много предложений по способам и оборудованию СГД в том числе и с эрлифтным гидроподъемом. Начиная с 1964 года в Государственном научно-исследовательском институте горно-химического сырья (ГИГХС) ведутся исследовательские работы по разработке и внедрению технологии скважинной гидродобычи на Кингисепском месторождении фосфоритов. Ими накоплен опыт , охватывающий целый комплекс исследовательских работ по различным аспектам скважинной гидродобычи, в которые входили лабораторные и теоретические исследования, конструкторские проработки и промышленный эксперимент. Фирма «Маркона» (США) выпускает унифицированные узлы для СГД (гидромонитор, пульповыдачное устройство, всасывающий патрубок, устройство для дробления кусков твердого материала и др.). Оборудование (передвижная платформа с буровыми установками, насосом, сепаратором и подъемным механизмом) предназначено для гидродобычи урана, карналлита, нeфти, битуминозных песков, угля и других полезных ископаемых, которые не могут разрабатываться открытым или подземным способом. С 1943 г. в ДПИ начинаются работы по созданию и внедрению эрлифтов для откачки затопленных шахт Донбасса. Начиная с этого периода действует школа «эрлифтчиков» и разработчиков различных гидротанспортных систем под руководством Гейера В.Г. После второй мировой войны на территории отраслях промышленности: в угольной промышленности (для откачки воды из затопленных послевоенных шахт, что явилось единственным способом эффективного удаления воды из шахт и послужило толчком для внедрения эрлифтов в других отраслях: для очистки различных шахтных водоотливных емкостей, таких как зумпфы стволов, предварительные отстойники воды, колодцы и др.; для гидроподъема горной массы; для водоотлива при проходке стволов; для участкового и погоризонтного водоотлива), в строительном деле (для добычи и гидроподъема песка и гравия, скважинная добыча), на заводах и фабриках при перекачке агрессивных жидкостей и кислот, на обогатительных и горно-рудных комбинатах (подъем горной массы, водоотлив), на тепловых электростанциях для гидроподъема и дальнейшего самотечного гидротранспорта золы и шлака, в химических и металлургических производствах (обезжиривание сосудов и деталей, гидроподъем шлака и окалины и др.), подъем полезных ископаемых (конкреций) со дна водоемов, на сахарных заводах и т. д. Начиная с этого периода в отечественной и зарубежной литературе появляется большое количество работ , посвященных различным вопросам теории и практики эрлифтов. Этими вопросами занимались такие отечественные ученые, как Аргунов П.П., Арманд А.А., Архангельский В.А., Багдасаров B.F., Бакланов В.Д.,Герман А.П., Гейер В.Г., Газиев Н.Г., Герсеванов Н.М., Груба В.И.Достерин СИ ., Козлов Б.К., Кутателадзе С.С, Крылов А.П., Лутошкин Г.С., Логвинов Н.Г., Мамаев В Л., Меликов B.C., Муравьев И.М., Пирверзян A.M., Пороло Л.В, Репин Н.Н., Телетов Г.С., Шищенко Р.И. и многие другие.

Особое внимание следует уделить школе исследователей и разработчиков эрлифтов различного назначения Донецкого политехнического института, руководителем и создателем которой был Гейер В.Г., а после его смерти продолжателями этого направления стали Груба В.И., Логвинов Н.Г. и др. Практическим аспектам использования эрлифтов посвящены работы исследователей этого института (кроме авторов) Адамова Б.И., Антонова Я.К., Винды Б.В., Глухман Л.Л., Гого В.Б., Данилова Е.И., Деканенко В.Н., Каплюхина А.А., Костанды B.C., Костенко А.Г., Малеева В.Б., Малыгина С.С, Мизерного В.И., Миргородского Вал.Г., Миргородского Вл.Г., Скорынина Н.И., Стегниенко А.Л., Стифеева Ф.Ф., Триллера Е.А., Ускова Е.В., Чеченева А.И., Хубаева В.В., Шевченко В.Ф. и других. Из доступной авторам информации следует упомянуть вклад зарубежных ученых: М. Weber, M.E. Dedegil, G. Clauss (Германия); N.N. Clark, R.J Dabolt, I. Stankovich, K.Woolever, T.P. Meloy,R.L.C. Flemmer, J.N. Stone (США); К. Sekoguchi, K.Matsumura, T. Nunako (Япония); B.P.A. Grandjean,F. Ajersch, PJ. Carrean, I. Patterson (Канада); N. Apazidis (Швеция); F. Berleur, M. Giot (Бельгия); U. Sreedharan, S.B. Koganti, G.R. Balasubramanian (Индия). Все эти ученые в известной степени способствовали развитию теории и практического применения эрлифтов.

Исследованиями и разработками эрлифтов в той или иной степени, кроме ДПИ, занимались: ВНИИНеруд, ГИГХС, МГИ, МГРИ, ВНИИГидроуголь, ВНИПИИСтромсырье, ВНИИпрозолото, ДГУ, ДГИ, ЛГИ, НИИ оснований и фундаментов Минстроя СССР, ТатНИИ, ВНИИМоргео, ГИИ ВТ, ВНИИНефти, ЛснморНИИпроект и многие другие.

Основные трудности при изучении движения газожидкостной смеси заключаются в многообразии параметров, а также в сложности экспериментального исследования течения вследствие пульсации измеряемых величин (давления, скорости, относитель¬ного содержания компонентов и др.). Абсолютная величина этих пульсаций значительно больше пульсаций аналогичных параметров в турбулентном потоке однородной жидкости. В настоящее время накоплен большой опыт эффективного промышленного применения эрлифтных установок, собран значительный экспериментальный материал, развиты разносторонние представления о существенных сторонах протекания процесса. Двухфазные потоки имеют место не только в эрлифтах, применяемых в приведенных выше отраслях промышленности, но и в других сферах производства (например, течение паровоздушных смесей, а в будущем для магнитогидродинамического превращения тепла в электричество с помощью жидких металлов). Многообразие режимов движения, большое количество переменных, определяющих движение газожидкостной смеси, наличие сложной связи между заданными и отвечающими условиям движения параметрами ставит перед исследователями весьма трудные задачи. Поэтому каждый исследователь предлагает свою систему обработки, которая существенно отличается от других.

4.2 Конструкция и принцип работы эрлифта

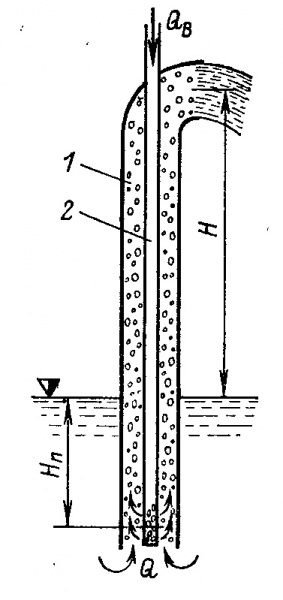

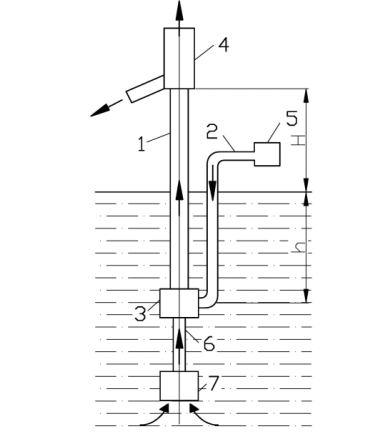

Как упоминалось ранее эрлифт очень прост в конструктивном исполнение . На рис.4.1 изображена схема эрлифта.

Как видно из рис.4.1 эрлифт состоит из двух трубок. Труба 1 погружена на глубину Нп, именно она и служит для транспортирования пульпы, а по трубке 2 подается сжатый воздух выработанный компрессором. В результате попадания воздуха происходит «распушивание» массы и она увлекаемая потоком поднимается по трубе 2.

На рис.4.2 изобразим принципиальную схему эрлифта.

Несмотря на большое количество схемных и конструктивных решений эрлифтов, обусловленное их применением в различных отраслях производства, общими элементами эрлифта, реализующими процесс подъема жидкости, являются подъемная труба 1, воздухоподающая труба 2, смеситель 3, воздухо– или газоотделитель 4, источник сжатого воздуха 5. В эрлифтах, предназначенных для подъема гидросмеси с твердым материалом, нижняя часть подъемной трубы, соединенная со смесителем, стыкуется при помощи подводящего трубопровода 6 с всасывающим устройством 7. Работа эрлифта возможна при погружении подъемной трубы вместе со смесительным устройством в жидкость на величину h (геометрическое погружение смесителя).

Процесс движения газожидкостной смеси в подъемной трубе эрлифта имеет сложный и многосторонний характер, для описания которого используют обычно такие усредненные во времени и пространстве параметры, как средняя скорость потока, его плотность, соотношение объемов, заполненных жидкостью и газом, скорость фаз и целый ряд других факторов. Существенную роль играет также режим течения или структура газожидкостного потока.

В настоящее время принято считать, что все разнообразие структур газожидкостных смесей может быть сведено к четырем основным группам – пузырьковое течение пробковое (четочное) или снарядное течение АК, кольцевое (осевое) течение (стержневой режим) ВМ и дисперсное течение (режим тумана).

Отличие двухфазного течения типа воздух – жидкость от трехфазного течения типа твердые частицы – воздух – жидкость состоит в том, что в трехфазном потоке внутри жидкой фазы имеются твердые частицы, которые дрейфуют между жидкой и твердой фазой. В процессе движения потока при некоторых условиях может происходить переход из одного типа течения в другой. В некоторых случаях твердые частицы, вылетающие из жидкой фазы в воздушную среду, под действием силы собственного веса пронизывают воздушную фазу и вновь возвращаются в жидкую фазу.

Многообразие форм течения газожидкостной смеси в подъемной трубе эрлифта определило различные трактовки физической сущности процесса подъема жидкости.

Выполненный в ДПИ анализ работ по теории движения двухфазных (вода, воздух) смесей, начиная с момента появления первой работы Г. Лоренца, позволяет сделать вывод о существовании, по крайней мере, четырех точек зрения на физическую сущность движения аэрогидросмеси в подъемной трубе эрлифта:

- — подъем жидкости происходит за счет энергии расширения газа. Эта энергия через трение и лобовое давление передается жидкости и тем самым осуществляется ее конвекционный перенос;

- — первопричиной подъемного действия газа является относительная скорость жидкостной и газовой фаз гидросмеси;

- — комплекс газовых пузырей работает как негерметичный поршень, теряющий по пути часть поднимаемой жидкости;

- — вводимый в подъемник газ, смешиваясь с жидкостью, создает столб смеси, плотность которой меньше плотности жидкости. За счет снижения плотности смеси в подъемной трубе, при сохранении давления на входе в смеситель, возникает возможность подъема жидкости на большую высоту.

Как считает большинство исследователей наиболее достоверна четвертая точка зрения, заключающаяся в том, что вводимый в подъемную трубу эрлифта рабочий агент приводит к снижению плотности смеси в подъемной трубе и создает возможность подъема жидкости. Объемная модель более приемлема для объяснения физической сущности описываемого процесса.

В завершение лекции следует рассмотреть основные преимущества и недостатки.

К преимуществам следует отнести простоту конструкции, как следствие повышенная надежность . Также из-за своих небольших габаритов его можно использовать в скважинах (иногда малых размеров). Из-за того что он не имеет вращающихся частей он не боится взвешенных частиц материала в потоке жидкости. Основной вид энергии, который используется эрлифтом – это пневматическая поэтому источник энергии компрессор может располагаться в любом удобном месте.

К недостаткам следует отнести низкий КПД установки, невозможность, правильнее сказать дороговизну и нецелесообразность, транспортировки пульпы горизонтально и наклонно. Также не все частицы можно поднять только при помощи пневматической энергии, да и сама энергия одна из самых дорогих (если сравнивать с электрической или гидравлической).

Ключевые термины:

Эрлифт – вид насоса принцип действия которого основан на на физическом законе равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах. В трубу, погруженную на определенную глубину в воды, через особое устройство (башмак) подается по трубке воздух. В следствии этого в данной трубе образуется воздушно-водяная смесь, которая значительно легче воды, и поэтому эта смесь поднимается вверх по трубе и сливается на поверхности земли в специальный резервуар. Выходящую из подъемной трубы воздушно-водяную смесь освобождают от воздуха с помощью укрепленного на ней сепаратора зонтичного типа.

Компрессор — энергетическая машина для повышения давления и перемещения газа или жидкостей (масла, хладагента и т.п.).

Пульпа — смесь твёрдых частиц и жидкости, негустая неоднородная система.

Источник