Ракообразные – описание, признаки, питание, размножение и классификация

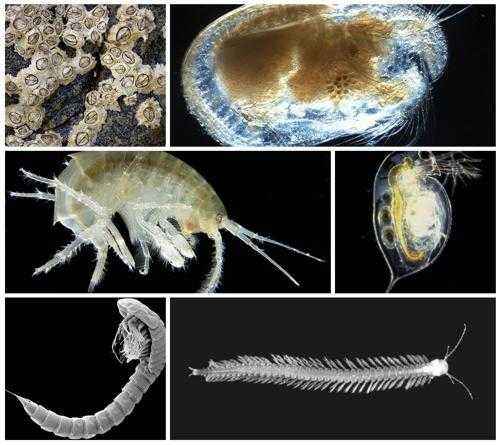

Ракообразные (Crustacea) – подтип членистоногих, который включает в себя следующие наиболее известных животных: крабов, омаров, креветок, криль, раков, мокриц и усоногих. На сегодняшний день открыто около 70000 видов. Ракообразные развивались в море и по сей день, являются единственным подтипом членистоногих, для которого водная среда является основной. Есть несколько наземных видов ракообразных (например, наземные крабы, наземные раки-отшельники и мокрицы), а также несколько паразитических групп (например, китовые вши и рыбьи вши). Большинство ракообразных ведут подвижный образ жизни, но некоторые группы, например, усоногие – оседлый.

Описание

Тело ракообразных делится на следующие отделы: головной, грудной и брюшной. У некоторых видов, голова и грудная клетка слиты вместе (головогрудь). Ракообразные имеют внешний скелет (экзоскелет). Кутикула (наружный слой) зачастую усилен карбонатом кальция, что обеспечивает дополнительную структурную поддержку (особенно актуально для крупных видов).

У многих видов ракообразных есть пять пар придатков на голове (к ним относятся: две пары антенн (усиков), пара нижних челюстей (максилл) и пара верхних челюстей (мандибулы, или жвалы)). Сложные глаза расположены на конце стебельков. Грудная клетка содержит несколько пар перейопод (ходильные ноги), а сегментированное брюхо плеоподы (брюшные ноги). Задний конец тела ракообразных называют тельсон. Крупные виды ракообразных дышат при помощи жабр. Мелкие виды для осуществления газообмена использую поверхность тела.

Размножение

Большинство видов ракообразных – разнополые и размножаются половым путем, хотя некоторые группы, такие как усоногие, ремипедии и цефалокариды – гермафродиты. Жизненный цикл ракообразных начинается с оплодотворенного яйца, которые либо выпущено непосредственно в воду или крепятся к половым органам или ножкам самки. После вылупления из яйца, ракообразные проходят несколько стадий развития, прежде чем превратятся во взрослую особь.

Пищевая цепь

Ракообразные занимают ключевое место в морской пищевой цепочке и являются одними из самых распространенных животных на Земле. Они питаются организмами, такими как фитопланктон, в свою очередь, ракообразные становятся пищей для более крупных животных, таких как рыбы, а некоторые представители ракообразных, например, крабы, омары и креветки являются очень популярным продуктом питания для людей.

Размеры

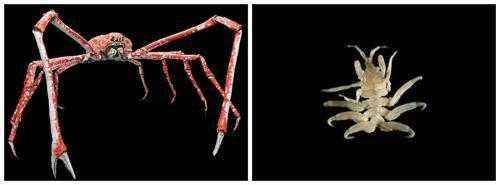

Ракообразные бывают самых разных размеров от микроскопических водных блох и рачков до гигантского японского краба-паука, который достигает массы около 20 кг и имеет ноги 3-4 м в длину.

Питание

В процессе эволюции ракообразные приобрели широкий диапазон способов питания. Одни виды являются фильтраторами, извлекающими планктон из воды. Другие виды, особенно крупные, активные хищники, которые захватывают и разрывают свою добычу при помощи мощных придатков. Встречаются и падальщики, особенно среди мелких видов, питающиеся разлагающимися останками других организмов.

Первые ракообразные

Ракообразные хорошо представлены в палеонтологической летописи. Первые представители ракообразных относятся к кембрийскому периоду и представлены ископаемыми, добытыми в сланцевом формировании Берджес-Шейл, расположенном в Канаде.

Классификация

Ракообразные включают в себя следующие 6 классов:

- Жаброногие (Branchiopoda);

- Цефалокариды (Cephalocarida);

- Высшие раки (Malacostraca);

- Максиллоподы (Maxillopoda);

- Ракушковые (Ostracoda);

- Гребненогие (Remipedia).

Источник

Класс ракообразные

Класс ракообразные представляет собой крупную группу членистоногих, обитающих практически во всех типах водоемов. Описано более 73 тысяч видов. Наиболее известные представители: крабы, раки, омары, креветки, лангусты. Некоторые из них ведут неподвижный образ жизни — морские уточки, часть заселила сушу — мокрицы.

Чтобы разобрать строение ракообразных подробнее сделаем это, взяв за основу типичного представителя — речного рака.

Речной рак

Предпочитают пресные водоемы с чистой водой и большим содержанием кислорода. Ведет ночной образ жизни, днем чаще всего скрывается в норах, под большими камнями. Рак всеяден. Рацион его питания составляют животные — моллюски, растения, он с охотой поедает и мертвые остатки.

- Покровы, опорно-двигательная система

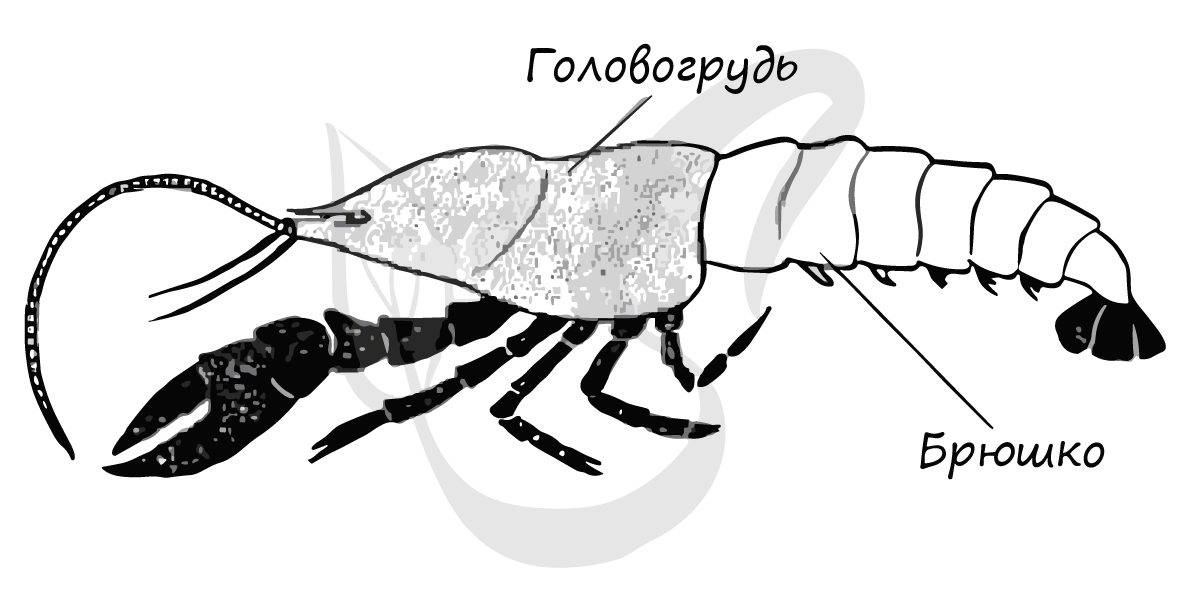

Для рака (как и для всех членистоногих) характерна гетерономная сегментация — тело подразделяется на 2 отдела: головогрудь и брюшко. Брюшко состоит из 6-7 члеников и тельсона. Тело рака покрыто хитиновой кутикулой, которая выполняет функцию наружного скелета. С верхней стороны головогрудь покрыта спинным щитом (панцирем) — карапаксом, который является хитиновым щитом.

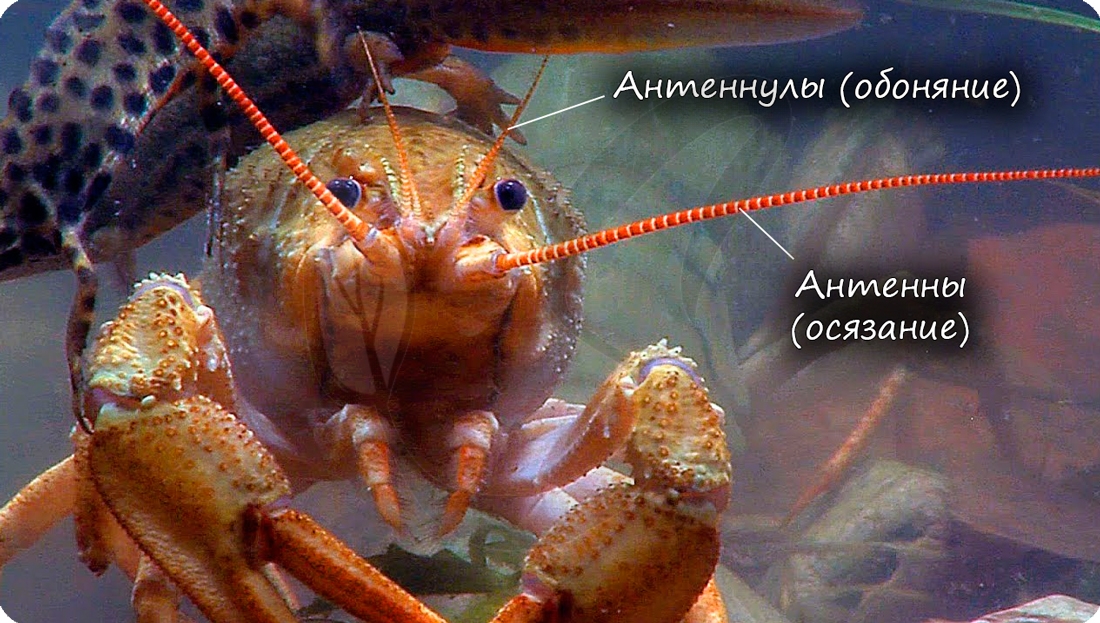

На головном конце тела находятся членистые продукты — две пары усиков — антенны (длинные) и антеннулы (короткие), а также три пары жевательных конечностей — 2 пары максилл (нижних челюстей) и одна пара мандибул (верхняя челюсть).

Органами обоняния являются антеннулы (короткие усы), а органами осязания — антенны (длинные усы). С помощью мандибул и максилл рак измельчает пищу и перетирает ее.

Грудной отдел головогруди несет 3 пары ногочелюстей — двуветвистых конечностей, служащих для удержания и перемещения пищи ко рту, и 5 пар ходильных ног. Первая пара ходильных ног видоизменена в клешни, которые значительно сильнее остальных, являются органами защиты и нападения, захвата пищи.

Брюшко состоит из 6-7 члеников, на каждом из которых находится по паре двуветвистых ножек. По краям последнего сегмента (тельсона) расположены две пластинки, образующие вместе с тельсоном плавник.

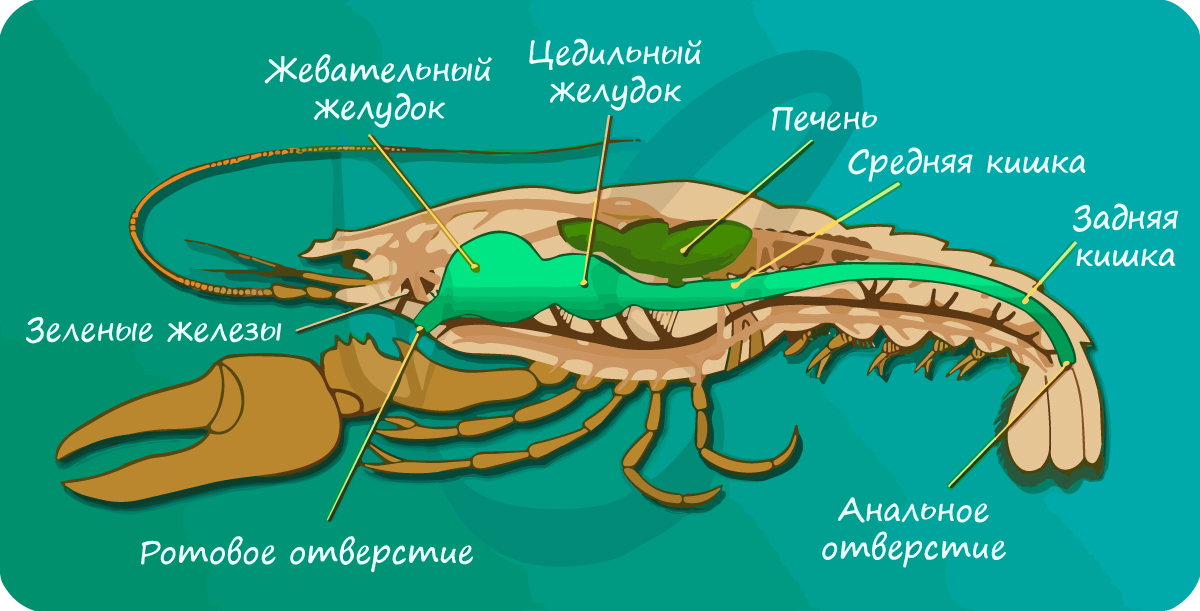

В пищеварительной системе выделяют три отдела: переднего, среднего и заднего. К переднему отделу относятся ротовое отверстие, окруженное ногочелюстями, пищевод и жевательный желудок. Средний отдел состоит из цедильного желудка, средней кишки, в которую впадают протоки печени — пищеварительной железы. Средняя кишка переходит в заднюю, оканчивающуюся анальным отверстием.

Обратите особое внимание, что отделов желудка у рака два: жевательный и цедильный. Жевательный желудок предназначен для измельчения и перетирания пищи, снабжен хитиновыми зубцами. Второй отдел желудка — цедильный — выполняет роль «сита», изнутри покрыт мелкими хитиновыми волосками, через которые проходит только достаточно измельченная пища.

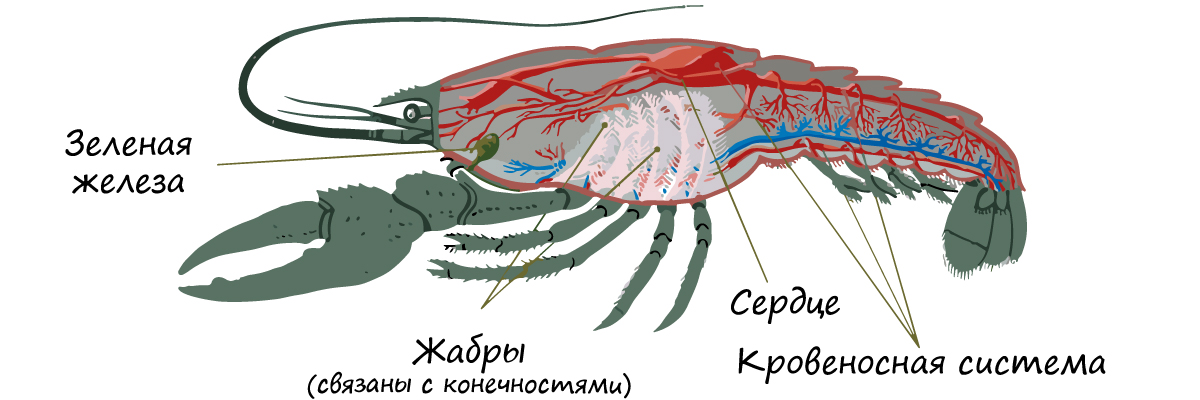

Имеются специализированные органы дыхания — жабры. Располагаются жабры под спинным щитом (карапаксом), представляют собой выросты ногочелюстей и ходильных конечностей.

С помощью жабр растворенный в воде кислород поступает в кровь, достигая внутренних органов и тканей. Углекислый газ, напротив, покидает кровь и перемещается во внешнюю среду — в воду.

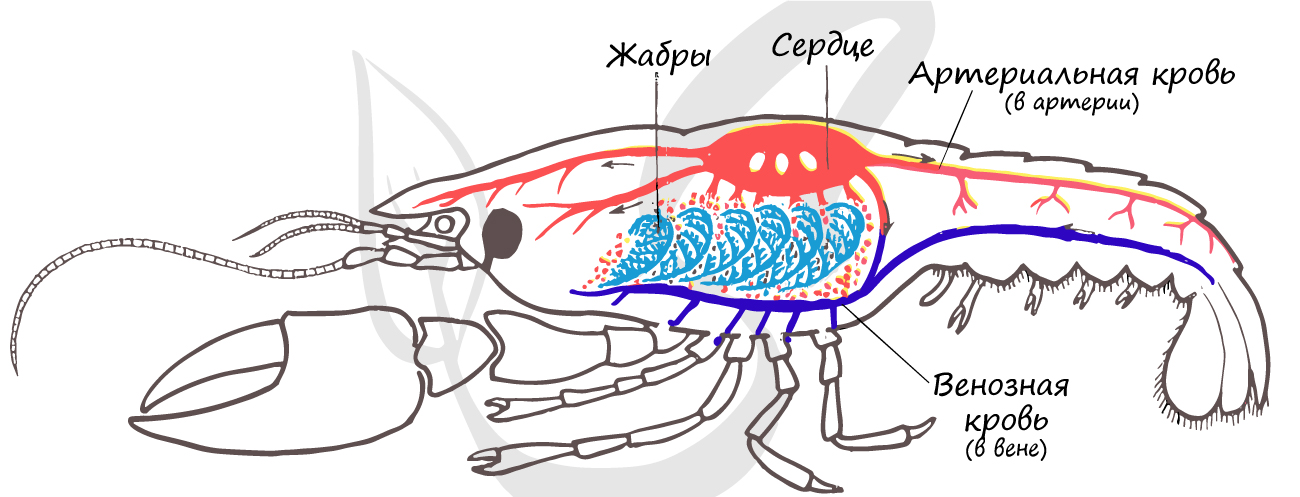

Как и у всех членистоногих — у рака незамкнутая (лакунарная) кровеносная система. Круги кровообращения (в привычном нам понимании) отсутствуют, так как кровь изливается из сосудов в щелевидные промежутки (полости), омывает внутренние органы и ткани, а затем снова собирается в сосуды.

Сердце у рака пятиугольной формы, окружено околосердечной сумкой — перикардом (греч. peri — вокруг и kardia — сердце). Сердце пронизано несколькими щелями — остиями, через которые при расслаблении (диастоле) сердца в него поступает кровь. При сокращении (систоле) сердца остии смыкаются, и кровь из сердца поступает в ряд артерий, отходящих от сердца, изливается в полости и омывает органы и ткани.

После того, как кровь отдала тканям и органам кислород, она направляется в жабры, где насыщается кислородом. Из жабр кровь поступает в перикард — круг кровообращения замыкается.

Понятие «кровь» терминологически не совсем верное. Замечу, что в кровеносной системе циркулирует не кровь, а гемолимфа синеватого цвета — за счет содержащегося в ней гемоцианина, в состав которого входит медь.

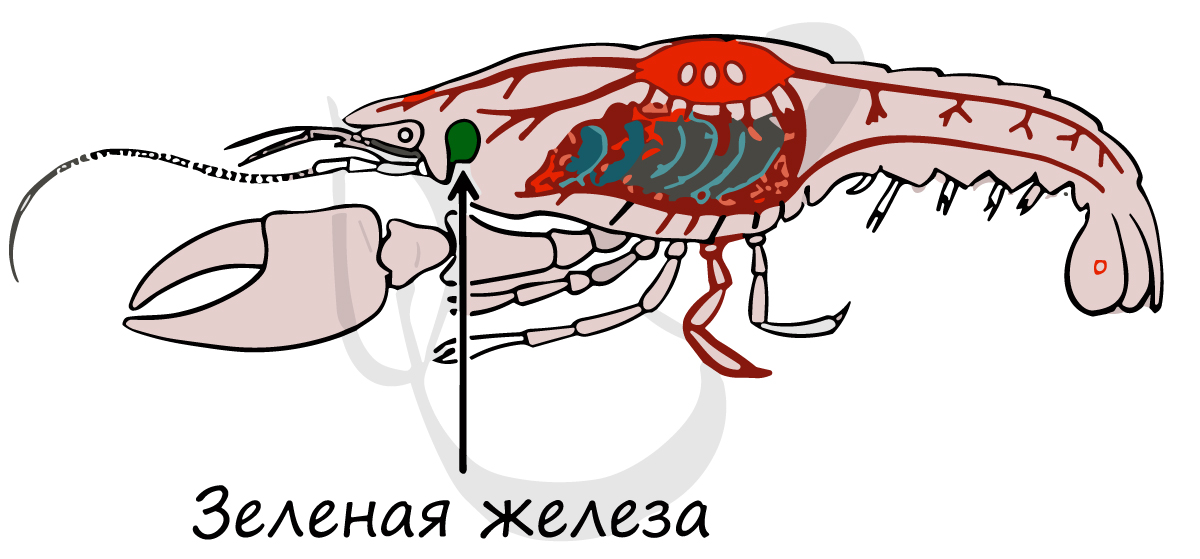

У раков имеется две пары зеленых желез, выделительных органов, расположенных в головной части тела. Протоки первой пары открываются у основания длинных усиков — антенн, а протоки второй пары — у основания максилл (нижних челюстей).

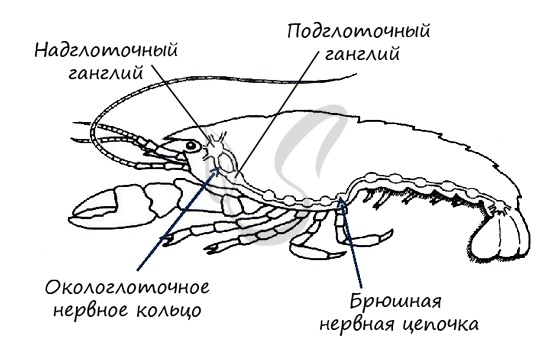

Нервная система рака образована надглоточным нервным узлом (головным мозгом), окологлоточным нервным кольцом, подглоточным нервным узлом и брюшной нервной цепочкой. Надглоточный ганглий (нервный узел) соединяется с подглоточным с помощью многочисленных нервных тяжей, которые в совокупности образуют окологлоточное нервное кольцо.

От подглоточного нервного узла отходит брюшная нервная цепочка, названная так по ее анатомическому положению — на брюшной стороне тела. Узлы брюшной цепочки расположены настолько близко друг к другу, что она имеет вид одинарной, а не двойной цепочки.

Органы чувств расположены на головном конце тела и представлены антеннулами — органами химического чувства, отвечают за обоняние, органами осязания — антеннами. Органы зрения — глаза — сидят на стебельках и могут поворачиваться в разные направления.

Каждый глаз состоит из большого числа фасеток — многоугольных участков, в воде раки видят довольно туманно, так что при поисках пищи они больше полагаются на органы обоняния и осязания.

Раки — раздельнополые животные, половой диморфизм (внешние отличия мужских и женских особей) присутствует, но выражено слабо . Оплодотворение у раков внутреннее: слияние сперматозоидов и яйцеклеток происходит в половых путях самки. Имеются парные мужские половые железы — семенники, и женские — яичники.

Самки крупнее самцов, имеют более широкое брюшко. Первая пара брюшных ножек у самок отсутствует (редуцирована).

Во время копуляции семенная жидкость самцом не вводится непосредственно в половые пути самки. Самец догоняет (фактически нападает) на самку, переворачивает ее и откладывает сперматофор, мешковидное скопление сперматозоидов, на брюшко самки.

Примерно через 2-3 недели самка выметывает 20-200 яиц, при этом она растворяет оболочку сперматофора, в результате происходит слияние яиц со сперматозоидами. Оплодотворенные яйца самка вынашивает на брюшке.

Значение ракообразных

Многие ракообразные употребляются человеком в пищу: крабы, омары. Мелкие ракообразные — циклопы, дафнии — служат пищей для многих животных, к примеру, для гидры, рыбы. Раков называют «санитарами водоема»: они питаются остатками мертвых животных, поддерживая чистоту водоема и препятствуя распространению процессов гниения и загрязнения.

Живущие на суше мокрицы перерабатывают отмирающие и гниющие растения, обогащая почву и повышая ее плодородие. Однако, следует отметить, что мокрицы не брезгуют живыми растениями — они объедает корешки, листья и стебли, нанося вред сельскохозяйственным культурам.

Среди ракообразных имеются паразиты, из которых весьма знаменита мокрица, пожирающая язык. Попадая в ротовую полость рыбы, этот рачок прикрепляется к корню языка, вызывая его отмирание (атрофию) и в дальнейшем функционально замещает язык самим собой! Когда рыба ест, мокрица тоже питается съеденной рыбой добычей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Ракообразные (Crustacea)

Отряд Десятиногие ракообразные

Способы и объекты питания.

. Способы и объекты питания десятиногих довольно разнообразны. Большинство этих ракообразных можно считать хищниками. Морские ползающие виды находят различных животных — полихет, моллюсков, иглокожих, других ракообразных, разрывают или раздробляют добычу клешнями, перетирают ее жвалами и поедают. Многие способны расправляться с крупными и сильными жертвами. Краб Loxorhynchus grandis (с карапаксом длиной 26 см и шириной 21 см) разрывал клешнями осьминогов и больших морских звезд. Некоторые десятиногие наряду с животными поедают и богатый органическим веществом грунт, а также растения. Раки-отшельники охотно едят разных беспозвоночных, но наряду с ними и грунт, который они захватывают своей меньшей (обычно левой) клешней. Креветки Pandalus, Palaemon, Crangon и др. также едят главным образом мелких животных, но заглатывают и грунт и водоросли.

Некоторые десятиногие используют в пищу грунт. Тропические и субтропические пресноводные креветки из семейства Atyidae на концах пальцев клешней имеют кисточки щетинок, при помощи которых захватывают ил и передают его в рот. Так же питаются и пещерные представители этого семейства, в том числе живущая в пещерах Закавказья, Балканского полуострова и южной Франции Troglocaris anophthalmus. Полусухопутные манящие крабы также питаются грунтом, поглощая его в огромном количестве. Вокруг отверстий их нор всегда располагаются комочки их экскрементов, состоящие из пропущенного через кишечник грунта. Морские Galathea метут дно щетинками задних ногочелюстей, причем частицы грунта, разлагающихся водорослей и т. д. застревают между щетинками, а затем счищаются вторыми ногочелюстями и отправляются в рот. Более крупные пищевые частицы раки хватают клешнями.

Фильтраторы среди десятиногих немногочисленны. Живущие в норах Callianas-sidae энергично машут плеоподами, вызывая таким образом сильный ток воды, направленный в нору. Этот ток проходит через сложенные в виде корзинки передние грудные ноги, густо обсаженные щетинками, которые задерживают взвешенные в воде частицы. Время от времени раки резко сгибают брюшко, и получающийся при этом обратный тек воды промывает фильтрующую камеру, освобождая ее от попавших в нее крупных частиц. Крабо-видный рак Porcellana машет задними ногочелюстями, снабженными многочисленными щетинками, отфильтровывая ими мелкие взвешенные частицы.

При добывании пищи основное значение у большинства водных десятиногих имеют чувства обоняния и осязания. После внесения в аквариум с крабами или раками-отшельниками пищи животное реагирует на нее характерными движениями передних антенн, богатых чувствительными цилиндрами, и, почуяв добычу, приступает к ее поискам. Дальнейшее поведение камчатского краба Д. Н. Логвинов и ч описывает так: «В выборе направления (к пище) краб руководствовался тщательным ощупыванием бетонного дна бассейна концами клешней. Краб опускал клешни вертикально вниз и, касаясь грунта концами пальцев клешней, быстро закрывал и открывал их, постепенно обследуя площадку перед собой. Эти щупающие движения чрезвычайно характерны, энергичны, «нервны». Краб искал как бы вслепую, описывая чрезвычайно запутанную маршрутную линию. По мере приближения к корму краб приходил в большое возбуждение, что выражалось в усилении щупающих движений клешней по грунту. Однако даже в непосредственной близости от корма (например, на расстоянии 1 см от конца клешней до корма) краб неоднократно промахивался и удалялся от него. Это указывает на то, что осязание концов клешней не выправлялось обонянием или зрением. Наступает момент, когда положение кормового объекта точно определяется крабом, что выражается в стремительном схватывании добычи, которое производится правой или левой клешней или обеими сразу». В опытах Д. Н. Логвинович из-за неспособности направиться прямо к предлагаемой пище краб терял на путь к ней несообразно много времени. В одном случае краб достиг корма, положенного от него на расстоянии 75 см, через 23 минуты, причем исколесил 930 см, в другом случае для достижения корма, лежавшего в 260 см, потребовалось всего 17 минут, а в третьем случае, когда корм находился всего в 5 см от краба, последний искал его в течение 65 минут.

Важная роль органов обоняния и осязания при поисках пищи подтверждается и опытами над креветкой Palaemon. После удаления глаз креветки отыскивали пищу в течение 4—5 минут, но когда у них были удалены и передние антенны, время разыскивания увеличилось до 20 минут, однако даже лишенные обеих пар антенн креветки в конце концов все-таки находили пищу, чему помогали чувствительные щетинки ротовых придатков и пальцы ходильных ног.

Несколько иначе происходит охота за движущимися объектами, при которой основное значение приобретает зрение. Хищные крабы неподвижно лежат на дне и высматривают добычу. При виде движущейся жертвы они бегут, а крабы-плавунцы быстро плывут прямо к ней и обычно ее настигают. Многие крабы, в особенности крабы-плавунцы, таким образом успешно ловят рыб.

Все сухопутные десятиногие при поисках пищи руководствуются в первую очередь зрением. Пальмовый вор видит пищу с расстояния в несколько метров и прямо направляется к ней. Он успешно преследует других сухопутных десятиногих, например краба Cardysoma. Крабы-привидения (Ocypode) благодаря своим необыкновенно длинным глазным стебелькам и сложно устроенным глазам издали видят добычу и умудряются, как уже указывалось, ловить даже птиц.

Источник