- Коникотомия: показания, проведение, особенности и отличие от трахеостомии, осложнения

- Показания и противопоказания к коникотомии

- Особенности проведения манипуляции

- Видео: техника выполнения коникотомии

- Видео: лекция о коникотомии

- Кто может делать первую помощь по способу экстренной коникотомии

- Кто может делать первую помощь по способу экстренной коникотомии

- Крикотиротомия. Коникотомия.

- Техника крикотиротомии. Техника коникотомии. Этапы коникотомии.

Коникотомия: показания, проведение, особенности и отличие от трахеостомии, осложнения

Автор: Аверина Олеся Валерьевна, к.м.н., врач-патолог, преподаватель кафедры пат. анатомии и патологической физиологии, для Операция.Инфо ©

Коникотомия – это манипуляция, которая проводится в экстренных случаях и по жизненным показаниям. Основная ее цель – обеспечить доступ воздуха в дыхательные пути.

Случаи, когда внезапно наступает асфиксия, не так уж редки. Причиной тому может стать не только патологический процесс в гортани, но и случайность в виде застрявшего в горле кусочка пищи или инородного тела. Такие ситуации могут произойти далеко от лечебного учреждения, дома, на улице, в кафе. Нередко окружающие, видя, что человек в буквальном смысле задыхается, теряются, даже будучи медработниками. Между тем, считается, что коникотомию обязан уметь выполнять любой медработник, так как ее относят к элементам экстренной реанимационной помощи.

По сравнению с трахеостомией, когда в трахею вводится специальная трубка, коникотомия более проста и безопасна, хотя такой уж простой эту процедуру назвать нельзя. Для операции могут быть использованы любые подручные средства – кухонный нож, трубочка от шариковой ручки или носик от чайника. Пострадавшему не важно, чем именно восстановят проходимость дыхательных путей, так как на кону – жизнь человека.

Коникотомия показана взрослым и детям, достигшим 8-летнего возраста. Малышам ее проводить опасно из-за близости расположения крупных сосудов и нервов, поэтому в экстренных случаях маленьким пациентам показана пункция трахеи.

Важно, чтобы в случае внезапного перекрытия дыхательных путей, окружающие не растерялись и быстро сориентировались. Если медработников рядом не оказалось, то нужно срочно вызвать «скорую», а если врач не поможет в такой ситуации больному, и его бездействие повлечет гибель человека, то последствия не ограничатся лишь моральным аспектом произошедшего.

В то же время, если пострадавший – маленький ребенок, а врач не имеет соответствующей квалификации и опыта, то даже теоретически знающий технику коникотомии или пункции специалист может не справиться с задачей, а манипуляция закончится трагически, поэтому при отсутствии уверенности в своих умениях и успехе процедуры лучше не рисковать.

Показания и противопоказания к коникотомии

Показаниями к коникотомии считаются остро возникшая асфиксия, когда полностью прекращается движение воздуха через гортань в трахею, а также дыхательные нарушения у новорожденных детей. Предвестниками близящейся остановки дыхания может служить тяжелое, затрудненное, свистящее дыхание, при котором промедление очень опасно. Причинами асфиксии могут стать:

Отек гортани на фоне инфекции;

- Острая аллергическая реакция;

- Спазм гортани при действии химических, физических раздражителей;

- Инородное тело верхних дыхательных путей;

- Невозможность или безуспешность при интубации трахеи;

- Травма лицевого черепа и челюстей с массивным повреждением ткани, при которой ларингоскопия невозможна;

- Опухоли верхних дыхательных путей, особенно – связочного аппарата гортани.

Противопоказаний к экстренной коникотомии, по сути, нет, ведь речь идет о спасении жизни. Ограничения имеются лишь по возрасту, но и в этом случае манипуляция проводится обязательно, хотя и с некоторыми техническими особенностями. При коникотомии у детей используют толстую иглу, производя прокол вместо разреза, чтобы снизить вероятность тяжелых осложнений. Игла вводится по ходу трахеи, чтобы не повредить щитовидную железу и крупные шейные артерии и вены.

Отсутствие технических возможностей к вскрытию трахеи, соответствующего опыта и квалификации, детский возраст менее 8 лет могут стать противопоказанием к манипуляции, даже если помогающий – врач. Не стоит пытаться делать также это и родителям, которые в панике пытаются хоть как-то помочь ребенку. Неумелые действия и незнание анатомии скорее всего приведут к гибели больного.

Особенности проведения манипуляции

Проведение коникотомии не всегда сопровождается обезболиванием. Если спазм или отек гортани произошли вне лечебного учреждения, то возможности в анестезии и вовсе не будет, а спасение жизни станет первостепенной задачей, нежели безболезненность манипуляции. В условиях стационара, больным с нарушением дыхания может быть осуществлена плановая коникотомия, тогда в мягкие ткани шеи будет введен местный анестетик.

Коникотомия имеет преимущества по сравнению с трахеостомией:

- Более безопасна – в месте рассекаемой связки трахея наиболее близко находится к коже, разрез поперечный и не затрагивает хрящи;

- Проще в воспроизведении;

- Меньше риск травмирования крупных сосудов и нервов.

продольный разрез при трахеостомии

Трахеостомия технически более сложна, риск осложнений при ней довольно высок, поэтому в экстренных случаях асфиксии предпочтение отдается коникотомии, как более безопасной процедуре.

При трахеостомии в трахею помещается канюля (тонкая трубочка), которая фиксируется подшиванием стенки трахеи к коже. Разрез продольный, с рассечением одного-двух хрящей гортани. Для проведения операции требуется больше инструментов, нежели при коникотомии. Для обезболивания используют местные анестетики или эндотрахеальный наркоз (обычно – детям). Без обезболивания трахеостомия может быть проведена только в экстремальных условиях.

Минитрахеостомия также состоит в рассечении трахеи, но отличие ее от обычной трахеостомии состоит в том, что это временная мера на небольшой промежуток времени, по прошествии которого нужна будет другая операция.

Перед и после коникотомии специалист должен вымыть руки, проводить вмешательство нужно в перчатках, хотя понятно, что вне лечебного учреждения эти условия далеко не всегда выполнимы.

Гортань – очень сложно устроенный орган, имеющий множество связок, ограничивающих относительно узкий просвет органа. При любом повреждении, отеке, спазме это отверстие быстро перекрывается, а воздух прекращает поступать в трахею.

Для обеспечения дыхания важно создать дополнительное отверстие. Поскольку связки гортани «раздвинуть» не представляется возможным, то наиболее целесообразным и безопасным способом борьбы с асфиксией считается рассечение трахеи ниже гортани – на уровне крикощитовидной связки. Сквозь полученное отверстие воздух будет поступать напрямую в трахею.

Ориентирами при коникотомии служат щитовидный хрящ – крупный, расположенный на передней поверхности шеи, иногда его называют «кадык», и перстневидный, лежащий ниже щитовидного. Между этими хрящами есть связка, рассечение которой дает наиболее короткий путь к просвету трахеи. При правильной укладке пациента расстояние от поверхности кожи до трахеи становится минимальным, сосуды расположены правее и левее места рассечения мягких тканей.

Набор для коникотомии, который имеется в лечебных учреждениях и в укладках реанимационных бригад скорой помощи, включает различные приспособления для самой манипуляции, а также лекарственные препараты, которые могут быть введены больному.

В перечень необходимых инструментов и приспособлений входят скальпель, перчатки, пинцет, ножницы, специальная широкая игла для прокола связки, перевязочный материал (вата, бинты, пластырь), шприцы, коникотомические трубки разной величины.

Лекарственные препараты, необходимые для коникотомии, – это раствор новокаина для обезболивания, дезинфицирующие растворы, антисептики (хлоргексидин, иодонат), спирт 70% этиловый, обезболивающие, а также другие препараты для поддержания функции сердца (кардиотонические, сосудосуживающие, антигистаминные и т. д.).

Алгоритм коникотомии включает подготовку пациента к операции и само рассечение связки. Перед манипуляцией больного укладывают на спину, под лопатками помещают валик, голову запрокидывают для того, чтобы трахея максимально приблизилась к коже. После укладывания врач моет руки, надевает перчатки, обрабатывает кожные покровы шеи раствором антисептика двукратно, место предстоящего разреза обкладывает чистыми пеленками или салфетками, а затем вводит раствор новокаина для обезболивания.

Техника выполнения коникотомии включает:

- Поиск промежутка между перстневидным и щитовидным хрящом при помощи указательного пальца;

- Щитовидный хрящ прижимается пальцами для предупреждения его движений;

- В другую руку берется скальпель, отступя 2 см от режущего края, и делается поперечный разрез длиной до 2 см, посредством которого рассекается кожа и связка между хрящами;

- В полученное отверстие вводится расширитель трахеи или ранорасширитель Труссо, а затем – трахеостомическая трубка;

- Трубка фиксируется, расширитель удаляется, начинается нагнетание кислородной смеси.

техника выполнения экстренной коникотомии

Если проводится пункция связки, то вместо разреза на шее в связку вводится игла под углом 45 градусов. Для обеспечения лучшего доступа воздуха может быть использовано несколько игл. Если под рукой не оказалось специальной иглы, а имеется сосудистый катетер, то после его помещения в трахею важно не забыть извлечь иглу, иначе воздух поступать не будет.

Взрослым пункция тоже может быть проведена, но она имеет лишь временный эффект – не более 40-45 минут. После успешной коникотомии состояние больного начинает быстро улучшаться, он приходит в сознание, розовеет, налаживается стабильный пульс и частота дыхательных движений. После помещения его в стационар в случае экстренной операции накладывается трахеостома, предназначенная для более длительного использования.

Коникотомия часто дает различные осложнения. По разным данным, частота из составляет около 40%. Возможны:

- Повреждения крупных сосудов шеи и кровотечение;

- Травма хрящей трахеи, щитовидного хряща;

- Повреждение стенки пищевода, щитовидной железы;

- Установка трубки в подслизистый слой трахеи или вне ее просвета;

- Хондроперихондрит (воспаление хрящей гортани) с исходом с склероз и сужение трахеи;

- Изменение голоса при повреждении голосовых связок.

Кажущаяся простота коникотомии – скорее, преувеличение. Для правильного проведения этой операции нужна хорошая сноровка и опыт, особенно, в педиатрической практике. Вместе с тем, в критической ситуации, коникотомия может стать одним из самых доступных и безопасных для пациента способов восстановить проходимость дыхательных путей и спасти человеку жизнь.

Видео: техника выполнения коникотомии

Видео: лекция о коникотомии

Источник

Кто может делать первую помощь по способу экстренной коникотомии

В тех случаях, когда у пострадавшего имеется обтурация дыхательных путей на уровне входа в гортань в области голосовых связок, показана экстренная коникотомия.

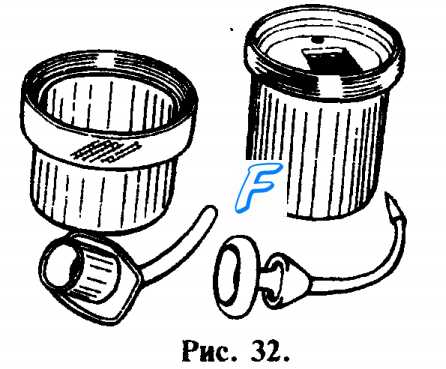

Данная операция выполняется с помощью коникотома (см. рис. 32).

1 — щитовидный хрящ; 2 — перстневидный хрящ; 3 — перстневидно-щитовидная мембрана.

Место рассечения и пункции перстнещитовидной мембраны обозначено стрелкой и кружком.

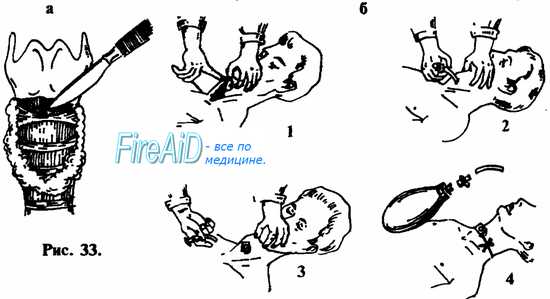

Больной укладывается на спину, под лопатки подкладывается валик, голова запрокидывается назад. Пальпаторно находится коничеекая связка, расположенная между щитовидным и перстневидным хрящами. В условиях асептики, после проведения местного обезболивания, над конической связкой делается небольшой разрез кожи, затем коникотомом прокалывается коническая связка, извлекается мандрен, и оставшаяся в ране трахеостомическая трубка фиксируется любым доступным методом (см. рис. 33, 34).

а — рассечение перстнещитовидной мембраны в поперечном направлении;

б — чрескожная коникотомия: 1 — место пункции, 2 — введение изогнутой коникотомической канюли с троакаром, 3 — извлечение троакара, 4 — фиксация канюли и подготовка к ИВЛ.

Если одна лишь коникотомия недостаточна для введения трубки (канюли), то рассекают дополнительно перстневидный хрящ (криотомия) или даже щитовидный хрящ(тиреотомия), что сопряжено с опасностью повреждения голосового аппарата и последующего стенозирования гортани.

При отсутствии коникотома в экстремальной ситуации допустимо вкалывание 3—4 толстых игл максимального диаметра ниже щитовидного хряща на глубину 1,5—2 см с последующей подачей через них чистого кислорода.

Ну и конечно, лучшим способом для ИВЛ является использование интубации трахеи и перевод больного на аппаратный режим вентиляции. К сожалению, у практического врача не всегда есть возможность прибегнуть к помощи коллеги-реаниматолога, а без его помощи далеко не каждый сможет провести интубацию трахеи, хотя в типичных случаях это довольно простая манипуляция.

Источник

Кто может делать первую помощь по способу экстренной коникотомии

Нижняя трахеотомия производится чаще у детей. В принципе выполняется так же, как и верхняя, но при этом учитывают, что трахея лежит глубже и отделена от поверхностных слоев более выраженной клетчаткой предтрахеального пространства между 3-й и 4-й фасциями. Следует помнить также о непарном щитовидном венозном сплетении, а также о возможном наличии a. thyroidea ima.

Крикотиротомия. Коникотомия.

Крикотиротомия — рассечение гортани, точнее, срединной перстнещитовидной связки (историческое название операции — коникотомия, так как прежде lig. cricothyroideum называли конической связкой, lig. conoideum). Это экстренная операция, которую можно проводить даже вне операционной при острой асфиксии, вызванной внезапной обструкцией вышележащих отделов дыхательных путей. Технически операция проще, чем трахеотомия, но вероятность послеоперационных осложнений больше.

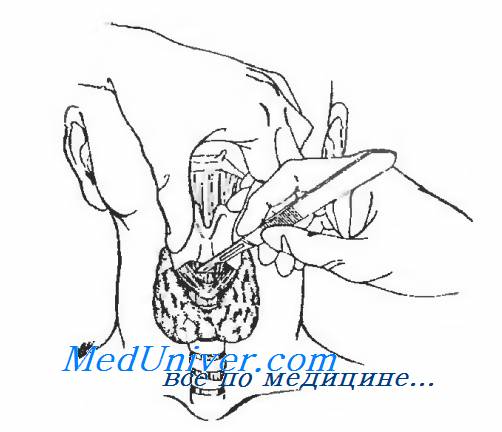

В качестве внешних ориентиров при коникотомии используют нижний край щитовидного хряща, перстневидный хрящ и углубление между ними по срединной линии шеи.

В случае острой асфиксии коникотомия производится без анестезии.

Техника крикотиротомии. Техника коникотомии. Этапы коникотомии.

Щитовидный хрящ надёжно фиксируют пальцами одной руки и производят поперечный разрез поверхностных тканей длиной около 2 см на середине расстояния между хрящами. Не вынимая скальпеля (это может быть и любой другой режущий предмет), продвигают его вглубь и рассекают перстнещитовидную связку и слизистую оболочку гортани. При отсутствии расширителя трахеи в разрез вводят рукоятку скальпеля и поворачивают ее на 90° для увеличения отверстия между щитовидным и перстневидным хрящами.

Если нет трахеотомической трубки, вводят любую другую (например, корпус шариковой ручки) и удерживают её рукой до доставки больного в лечебное учреждение, где выполняют типичную трахеотомию или интубацию.

Источник

Отек гортани на фоне инфекции;

Отек гортани на фоне инфекции;