- Как решать логические и математические задачи

- Решаем логические задачи

- Основные методы решения логических задач

- Метод последовательных рассуждений

- Метод «с конца»

- Решение логических задач с помощью таблиц истинности

- Метод блок-схем

- X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2018

- МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Как решать логические и математические задачи

Решение задач на логику — отличная гимнастика для ума детей и взрослых на каждый день. На ЛогикЛайк более 3500 заданий с ответами и пояснениями, полноценный учебный комплекс для развития логики и способностей к математике.

Решаем логические задачи

Чтобы научиться решать типовые логические задачи, простые и нестандартные математические задачи, важно знать основные приемы и методы их решения. Ведь решить одну и ту же задачу и прийти к правильному ответу во многих случаях можно разными способами.

Знание и понимание различных методов решения поможет определить, какой способ подойдет лучше в каждом конкретном случае, чтобы выбрать наиболее быстрый и простой путь получения ответа.

К «классическим» логическим задачам относятся текстовые задачи, цель решения которых состоит в распознавании объектов или расположении их в определенном порядке в соответствии с заданными условиями.

Более сложными и увлекательными типами заданий являются задачи, в которых отдельные утверждения являются истинными, а другие ложными. Задачи на перемещение, перекладывание, взвешивание, переливание — самые яркие примеры широкого ряда нестандартных задач на логику.

Основные методы решения логических задач

- метод рассуждений;

- с помощью таблиц истинности;

- метод блок-схем;

- средствами алгебры логики (алгебры высказываний);

- графический (в том числе, «дерево логических условий», метод кругов Эйлера);

- метод математического бильярда.

Давайте рассмотрим подробнее с примерами три популярных способа решения логических задач, которые мы рекомендуем использовать в начальной школе (детям 6-12 лет):

- метод последовательных рассуждений;

- разновидность метода рассуждений — «с конца»;

- табличный способ.

Метод последовательных рассуждений

Самый простой способ решения несложных задач заключается в последовательных рассуждениях с использованием всех известных условий. Выводы из утверждений, являющихся условиями задачи, постепенно приводят к ответу на поставленный вопрос.

На столе лежат Голубой , Зеленый , Коричневый и Оранжевый карандаши.

Третьим лежит карандаш, в имени которого больше всего букв. Голубой карандаш лежит между Коричневым и Оранжевым .

Разложи карандаши в описанном порядке.

Рассуждаем. Последовательно используем условия задачи для формулирования выводов о позиции, на которой должен лежать каждый следующий карандаш.

- Больше всего букв в слове «коричневый», значит, он лежит третьим.

- Известно, что голубой карандаш лежит между коричневым и оранжевым. Справа от коричневого есть только одна позиция, значит, расположить голубой между коричневым и другим карандашом возможно только слева от коричневого.

- Следующий вывод на основе предыдущего: голубой карандаш лежит на второй позиции, а оранжевый — на первой.

- Для зеленого карандаша осталась последняя позиция — он лежит четвертым.

Метод «с конца»

Такой способ решения является разновидностью метода рассуждений и отлично подходит для задач, в которых нам известен результат совершения определенных действий, а вопрос состоит в восстановлении первоначальной картины.

Бабушка испекла для троих внуков рогалики и оставила их на столе. Коля забежал перекусить первым. Сосчитал все рогалики, взял свою долю и убежал.

Аня зашла в дом позже. Она не знала, что Коля уже взял рогалики, сосчитала их и, разделив на троих, взяла свою долю.

Третьим пришел Гена, который тоже разделил остаток выпечки на троих и взял свою долю.

На столе осталось 8 рогаликов.

Сколько рогаликов из восьми оставшихся должен съесть каждый, чтобы в результате все съели поровну?

Начинаем рассуждение «с конца».

Гена оставил для Ани и Коли 8 рогаликов (каждому по 4). Получается, и сам он съел 4 рогалика: 8 + 4 = 12.

Аня оставила для братьев 12 рогаликов (каждому по 6). Значит, и сама она съела 6 штук: 12 + 6 = 18.

Коля оставил ребятам 18 рогаликов. Значит, сам съел 9: 18 + 9 = 27.

Бабушка положила на стол 27 рогаликов, рассчитывая, что каждому достанется по 9 штук. Поскольку Коля уже съел свою долю, Аня должна съесть 3, а Гена — 5 рогаликов.

Решение логических задач с помощью таблиц истинности

Суть метода состоит в фиксации условий задачи и полученных результатов рассуждений в специально составленных под задачу таблицах. В зависимости от того, является высказывание истинным или ложным, соответствующие ячейки таблицы заполняются знаками «+» и «-» либо «1» и «0».

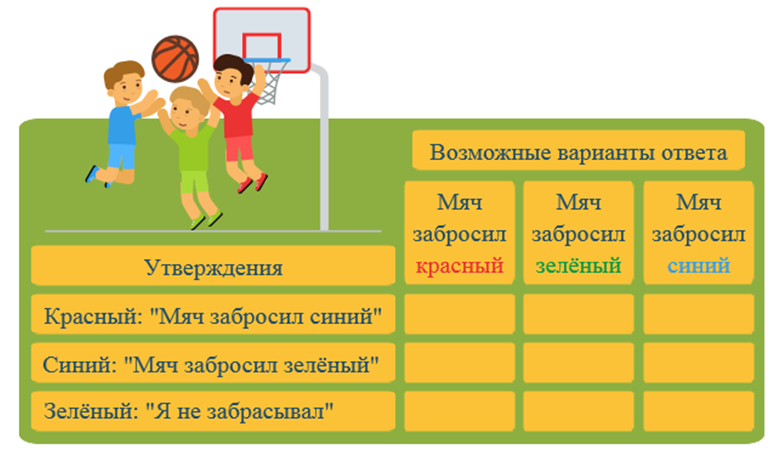

Три спортсмена ( красный , синий и зеленый ) играли в баскетбол.

Когда мяч оказался в корзине, красный воскликнул: «Мяч забросил синий».

Синий возразил: «Мяч забросил зеленый».

Зеленый сказал: «Я не забрасывал».

Кто забросил мяч, если только один из троих сказал неправду?

Сначала таблицу составляют: слева записывают все утверждения, которые содержатся в условии, а сверху — возможные варианты ответа.

Затем таблицу последовательно заполняют: верные утверждения отмечают знаком «+», а ложные утверждения — знаком «-«.

Рассмотрим первый вариант ответа («мяч забросил красный «), проанализируем утверждения, записанные слева, и заполним первый столбик.

Исходя из нашего предположения («мяч забросил красный «), утверждение «мяч забросил синий» — ложь. Ставим в ячейке «-«.

Утверждение «мяч забросил зеленый» также ложь. Заполняем ячейку знаком «-«.

Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – истина. Ставим в ячейке «+».

Рассмотрим второй вариант ответа (предположим, что мяч забросил зеленый ) и заполним второй столбик.

Утверждение «мяч забросил Синий» — ложь. Ставим в ячейке «-«.

Утверждение «мяч забросил зеленый « — истина. Заполняем ячейку знаком «+».

Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – ложь. Ставим в ячейке «-«.

И, наконец, третий вариант: предположим, что «мяч забросил синий «.

Тогда утверждение «мяч забросил синий « — истина. Ставим в ячейке «+».

Утверждение «мяч забросил зеленый» — ложь. Заполняем ячейку знаком «-«. Утверждение зеленого «Я не забрасывал» – истина. Ставим в ячейке «+».

Так как по условию лишь один из троих ребят сказал неправду, в заполненной таблице выбираем такой вариант ответа, где будет только одно ложное утверждение (в столбце один знак «-«). Подходит третий столбец.

Значит, правильный ответ – мяч забросил синий.

Метод блок-схем

Метод блок-схем считается оптимальным вариантом для решения задач на взвешивание и на переливание жидкостей. Альтернативный способ решения этого типа задач — метод перебора вариантов — не всегда является оптимальным, да и назвать его системным довольно сложно.

- графически (блок-схемой) описываем последовательность выполнения операций;

- определяем порядок их выполнения;

- в таблице фиксируем текущие состояния.

Подробнее об этом и других способах решения логических задач с примерами и описанием хода решения мы рассказываем в полном Курсе ЛогикЛайк по развитию логического мышления.

Отгадывайте самые интересные загадки на логику, собранные специально для постоянных читателей нашего блога и учеников LogicLike, решайте логические задачи онлайн вместе с тысячами детей и взрослых!

Учим детей 5-12 лет решать любые логические и математические задачи. Более 3500 занимательных заданий с ответами и пояснениями.

Источник

X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2018

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Решать логические задачи очень увлекательно. С одной стороны в них, по мнению Г.Х. Воистиновой и Г.Г. Сагитовой [3], вроде бы нет никакой математики – нет ни чисел, ни функций, ни треугольников, ни векторов, а есть только лжецы и мудрецы, истина и ложь. С другой стороны дух математики в них чувствуется ярче всего – половина решения любой математической задачи (а иногда и гораздо больше половины) состоит в том, чтобы как следует разобраться в условии, распутать все связи между участвующими объектами.

Рассмотрим предмет математической логики и его основоположников. Слово «логика» греческого происхождения. Логика как наука основана Аристотелем (384-320 гг до н.э.), который был необыкновенной фигурой в целой плеяде блестящих греческих ученых. Он был последователем Платона и посещал его Академию в Афинах. После смерти Платона (347 г. до н.э.) Аристотель покинул Афины. Он вернулся туда 12 лет спустя и основал свою школу – Лицей. Одним из учеников Аристотеля был Александр Великий.

Аристотель не был математиком в полном смысле этого слова, его логика является скорее частью философии, но эта часть – основа всех наук. В своем выдающемся произведении «Аналитики» Аристотель создал и проверил около 20 схем рассуждений, которые назвал силлогизмами. Процитируем самый известный силлогизм: «Сократ – человек; все люди смертны; значит, Сократ смертен»[1]. После Аристотеля силлогизмы и их трансформации стали основой дедуктивных рассуждений. Галилей говорил, что если бы ему пришлось начать снова свое будущее, то он последовал бы совету Платона и «принялся бы сперва за математику как науку, требующую точности и принимающую за верное то, что вытекает как следствие из доказанного».

Готфрид Лейбниц в начале XVIII века сделал попытку создать формальную логическую систему, введя законы сочетания высказываний. Он высказал идею о том, что рассуждения могут быть сведены к механическому выполнению определенных действий по установленным правилам: «Можно придумать некий алфавит человеческих мыслей, и с помощью комбинации букв этого алфавита и анализа слов, из них составленных, все может быть открыто и разрешимо» [9]. Но эти работы не были опубликованы, и лишь в XIX веке Джордж Буль и Август де Морган основали математическую логику, независимую от философии. Буль вводит в логику алгебраическую структуру, называемую сегодня кольцо Буля, две операции, свойства которых в чем-то подобны свойствам операции с числами (например, 1+0=1), и в чем-то расходятся с ними (например, 1+1=1). Это позволило описать логику высказываний как формальную алгебраическую структуру. Другой математик, А. де Морган, ввел кванторы (не называя их) и сделал попытку формального определения структур, продолжив работу, начатую Булем.

Логические или нечисловые задачи составляют обширный класс нестандартных задач. Сюда относятся, прежде всего, текстовые задачи, в которых требуется распознать объекты или расположить их в определенном порядке по имеющимся свойствам. При этом часть утверждений условия задачи может выступать с различной истинностной оценкой (быть истинной или ложной). К классу логических задач относятся также задачи на переливания и взвешивания (фальшивые монеты и т.п.).

Существуют разные способы решения логических задач. Таких приемов несколько, они разнообразны и каждый из них имеет свою область применения. Нами на занятиях спецкурса «Технология внеклассной работы по математике» [5] под руководством доцента Г.Х. Воистиновой проанализированы основные способы решения логических задач и выявлены, какие из них эффективнее в той или иной задаче. Проанализировав литературу, мы выявили несколько способов решения логических задач:

Метод с помощью кругов Эйлера.

Остановимся отдельно на каждом из выделенных методов, иллюстрируя их примерами решения конкретных задач.

Идея метода: Последовательные рассуждения и выводы из утверждений, содержащихся в условии задачи.

Способ рассуждений считается самым примитивным. Этим способом решаются самые простые логические задачи. Его идея состоит в том, что мы проводим рассуждения, используя последовательно все условия задачи, и приходим к выводу, который и будет являться ответом задачи. Познакомиться с этим методом можно на следующем примере. Этим способом обычно решают несложные логические задачи.

Задача 1. Директор школы беседует с 4 учениками школы, подозреваемыми в хищении классного журнала из учительской. Александр сказал, что журнал похитил Борис. Борис утверждал, что виноват Григорий. Григорий заверил директора, что Борис врет. Виктор настаивал на том, что журнал взял не он. Директору школы удалось установить, что один из учащихся сказал все же правду. Кто похитил журнал?

Решение. Т.к. правду сказал только один из учащихся, предположим, что журнал украл Александр. Тогда правду сказали 2 учащихся: Григорий и Виктор. А это противоречит условию. Пусть журнал украл Борис. Вновь правду сказали двое: Александр и Григорий. Пришли к противоречию. Пусть журнал украл Григорий. Вновь правду сказали двое: Александр и Борис. Остается один ученик – Виктор, который и украл журнал. Все при этом лгут, только Григорий говорит правду.

Основной прием, который используется при решении текстовых логических задач, заключается в построении таблиц. Таблицы не только позволяют наглядно представить условие задачи или ее ответ, но в значительной степени помогают делать правильные логические выводы в ходе решения задачи.

Задача 2. На столе в один ряд стоят четыре вазы разного цвета (черного, синего, зеленого и белого). В каждой вазе находятся цветы только одного из видов: тюльпаны, розы, лилии и гвоздики.

Решение. Известно, что тюльпаны и розы стоят не в белой вазе. Ваза с лилиями стоим между синей вазой и вазой с гвоздиками. В черной вазе не лилии и не тюльпаны. Зеленая ваза стоит около черной вазы и вазы с розами. Укажите, какие цветы стоят в каких вазах.

Источник