- Шелкопряды и производство шелка

- Непарный шелкопряд

- Почему шелкопряд — непарный?

- Шелковая отрасль

- Как получают шелк

- Древнее мастерство

- Дубовый шелкопряд

- Китайский дубовый шелкопряд

- Бабочка атлас, дающая шелк

- Шелковая нить – мифы, история, производство

- Немного мифов

- История шелка

- Как рождается шелковая нить

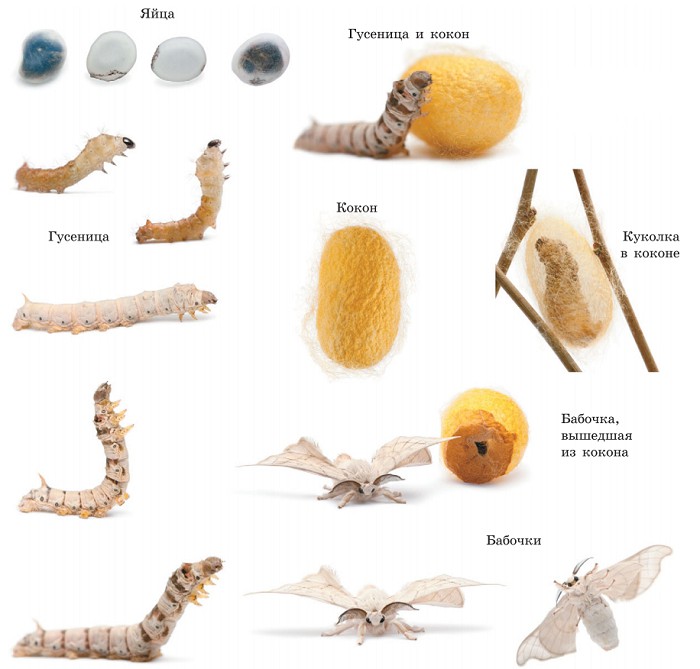

- Бабочка (мотылек тутового шелкопряда)

- Личинки и гусеницы

- Процесс окукливания (формирование кокона)

- Формирование шелковой нити из кокона

- Подготовительные работы перед отбеливанием и окрашиванием нити

- Отбеливание

- Окрашивание

- Оживление

- Декатировка

Шелкопряды и производство шелка

Шелкопряды — семейство бабочек, которых легко отличить от других по способу складывания крыльев во время состояния покоя. Задние крылья они подворачивают под передние таким образом, что их почти не видно. Семейство насчитывает около 200 видов. Распространены они главным образом в Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии. Из них самый знаменитый — тутовый шелкопряд, скромная бабочка, которая даже летать не умеет. Ее гусеница, превращаясь в куколку, выделяет одну цельную нить, которую обматывает вокруг себя в виде шелковистого кокона. Из этих коконов и получают самый лучший шелк. Тутовый шелкопряд был одомашнен около 3000 лет назад — вероятно, поэтому его жизненный цикл изучен, пожалуй, лучше, чем у любого другого насекомого.

Кладка яиц тутового шелкопряда называется греной. Из яйца выходит гусеница (шелковичный червь), которая растет и линяет четыре раза. Гусеница развивается в течение 26—32 дней. Окукливаясь, она плетет кокон из шелковой нити, длина которой составляет от 300 до 1500 м. В коконе гусеница превращается в куколку. На 15—18-й день наружу выходит бабочка.

Дикий тутовый шелкопряд обитает на Дальнем Востоке, в тех местах, где растет шелковица. Вполне возможно, что именно он и явился «исходным материалом» для одомашненного тутового шелкопряда, который в диком виде нигде не встречается. Но может быть, что это просто родственный вид. Дикая бабочка живет на воле, продолжает свой род и умеет летать.

Непарный шелкопряд

Слово «шелкопряд» сразу наводит на мысли о тканях. Но если к нему добавить еще одно — «непарный», то получится вредитель из семейства волнянок. Однако вредителем эту бабочку считали не всегда. И когда в 1860 г. энтомолог-любитель Этьен Трувело завез коконы непарного шелкопряда в Америку, он хотел всего лишь скрестить его с тутовым шелкопрядом, чтобы вывести гибрид, устойчивый к болезням. Но из этого ничего не получилось, а вредитель — непарный шелкопряд — распространился по окрестным лесам.

Непарный шелкопряд нередко размножается массово, и тогда его гусеницы несколько лет подряд объедают лиственные леса и сады на огромных территориях. Они любят многие лиственные породы, особенно предпочитают дуб, а вот грушу избегают. Но если поблизости нет лиственных деревьев, то обжоры нападают и на хвойные. Избавиться от такого вредителя трудно, в ход идут и инсектициды, и прижигания, и использование «биологического оружия» в виде жуков — особенно жужелицы золотистой и красотела пахучего, которые поедают насекомых-вредителей.

Гусеницы непарного шелкопряда появляются из яйца покрытыми множеством длинных волосков, каждый из которых имеет внутри полость. Благодаря этому гусеницы легко подхватываются ветром, который и разносит их на десятки километров. После первой линьки гусеницы теряют свои волоски и затем просто расползаются в разные стороны в поисках пищи.

Почему шелкопряд — непарный?

Свое название непарный шелкопряд получил за то, что самец и самка этого насекомого сильно отличаются друг от друга — и формой, и окраской. Например, размах крыльев самки — 9 см, а у самца — всего 4 см. Усики у самки тонкие, а у самца — широкие, да еще и перистые. Отличается немного и рисунок крыльев. Такая разница во внешности самок и самцов называется половым диморфизмом и встречается в той или иной степени у огромного числа живых существ.

Шелковая отрасль

Разведение шелкопрядов для получения шелковичных коконов — сырья для изготовления натурального шелка — называется шелководством. Этим ремеслом начали заниматься в Китае несколько тысяч лет назад. Древние китайцы очень высоко ценили шелк за его прочность, мягкость и блеск. Шелковая нить чрезвычайно тонка — 0,022—0,04 мм в поперечнике, но прочна и может выдержать вес в 15 г, не разрываясь.

К началу нашей эры шелководство пришло в Среднюю Азию, а со II в. шелк стали ввозить в Европу, но открыть собственное производство европейцам удалось только в VI в. при императоре Юстиниане. Легенда гласит, что два монаха-миссионера привезли в Константинополь грену, спрятав ее в своих выдолбленных посохах. Шелковичных червей выкормили листьями черной шелковицы, хотя они предпочитают белую. В дальнейшем шелководство в Европе развивалось медленно, но верно. Сегодня эта технология давно отработана во всем мире.

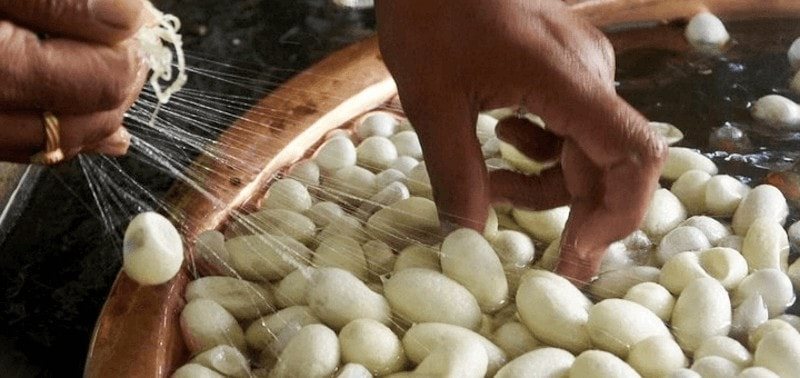

Как получают шелк

Гусеница тутового шелкопряда делает себе кокон из шелковой нити, поэтому, чтобы получить шелк, грену выдерживают (инкубируют) в специальных помещениях, где для нее создают наилучшие условия. Инкубацию рассчитывают так, чтобы гусеницы появились одновременно с первыми листьями на шелковице. После того как из грены появляются гусеницы, их переносят в другие помещения, где выкармливают резаными листьями шелковицы и молодыми побегами. За месяц шелковичный червь съедает количество листьев, в двадцать раз превышающее его собственный вес. Потом, как положено в природе, гусеница начинает производить шелковую нить и сооружает кокон. Одна особь вырабатывает до 15 см шелковины в минуту, а в коконе ее бывает до 900 м. На этом ее развитие останавливают: коконы кипятят, бабочка внутри погибает, а нить идет на производство шелковой ткани.

Древнее мастерство

С глубокой древности на Востоке коконы тутового шелкопряда обрабатывали следующим образом. Их заливали кипящей водой и выдерживали 2—2,5 ч, чтобы очистить от клейкого вещества, которое укрепляет кокон. После этого волокна было не так трудно размотать и начать формировать нити. Тонкая нить получалась из 5—6 волокон, а толстая — из 25. Уже готовые мотки нитей поступали в специальные мастерские, где их красили, а затем отдавали ткать.

Дубовый шелкопряд

Услышав название «дубовый шелкопряд», можно подумать, что эти бабочки — родственницы тутового шелкопряда. Однако это не так. Тутовый шелкопряд принадлежит к семейству настоящих шелкопрядов, а дубовый — к семейству павлиноглазок. Общее у них одно — коконы и тех, и других используются в шелководстве, правда, не повсеместно. Обитают дубовые шелкопряды на юге и востоке Евразии, главным образом в теплых странах, таких как Малайзия, Индия, Индонезия. Однако японский дубовый шелкопряд приспособлен к более холодному климату севера Японии и российского Дальнего Востока. Есть также виды, которые встречаются на Американском континенте — в Мексике. Гусеницы этих «шелконосов» питаются листьями дуба, каштана, граба и других родственных видов деревьев.

Китайский дубовый шелкопряд

Эта крупная бабочка с размахом крыльев 100—152 мм обитает в широколиственных лесах Японии, Китая и Кореи. Ее не так давно акклиматизировали в Испании, что было сделано в интересах развития шелководства, ведь на родине насекомого, в Китае, дубового шелкопряда разводят уже давно. Шелк туссар, который получают из его коконов, идет на изготовление чесучи — плотной ткани из толстых и прочных нитей.

Среди множества разных видов шелка выделяется туссар, который производят в Индии. Эта ткань не такая роскошная и тонкая, как шелк из коконов тутового шелкопряда. Туссар в основном используется для украшения интерьера, например для обивки мебели. Коконы для этого вида шелка получают от одного из видов дубового шелкопряда. В отличие от тутового, которого выкармливают собранными листьями, гусениц туссара «пасут» прямо на деревьях, в их естественной среде. Для очень многих семейных общин Индии культивация этого вида шелкопряда является основным источником дохода.

Бабочка атлас, дающая шелк

Бабочка атптакус атлас, обитающая в Индии, Индокитае и Индонезии, — не только одна из самых крупных чешуекрылых (размах ее крыльев достигает 26 см). Она по праву считается одной из самых красивых бабочек в мире. Но красота эта весьма необычна: ее причудливо изогнутые крылья имитируют змеиные головы. Некоторые ученые считают, что так бабочка отпугивает многих насекомоядных зверей и птиц, которые не прочь ею полакомиться. Однако не только красотой и величиной славится это насекомое, но еще и своим коконом, который используется в шелководстве, хотя и не так широко, как кокон тутового шелкопряда.

Как и в случае с тутовым шелкопрядом, люди используют большие 10-сантиметровые коконы атласа, чтобы получать шелк. А встречается атлас в тропических лесах Южного Китая, в Таиланде, Индонезии и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. На Тайване огромные пустые коконы атласа используют даже в качестве кошельков.

Источник

Шелковая нить – мифы, история, производство

Шелковая нить – это натуральный материал, изготовленный из волокон, получаемых из кокона тутового шелкопряда. Одомашненная бабочка семейства «настоящих шелкопрядов» стала одним из самых значительных открытий своего времени и прорывом в прядильно-ткацком производстве. Это событие произошло около 3000 лет назад до нашей эры. Прародиной одомашненного представителя ценного чешуекрылого были области северного Китая и юга Приморского края. Из географии распространения бабочки шелкопряда становится понятно, что первыми, кто смог извлечь выгоду из «приручения» дикого «представителя» этого крылатого насекомого стали китайцы.

Немного мифов

В Китае очень любят сказания. Согласно устоявшейся легенде, все происходило во времена правления мифического Желтого императора. Старшая жена легендарного правителя Хуан-Ди, Лэй-цзу познакомила свой народ с секретами разведения гусениц и скручивания нитей из волокон коконов шелкопряда, за что ее прозвали Си-Лин-Чи – повелительницей шелковых червей, а позднее даже возвели в сонм богов, сделав богиней шелководства. Вообще, само время правления желтого императора, это клубок легенд и мифов, а склонность древних китайцев приписывать все важные события своим правителям, и о том, как все было на самом деле точно никто не знает. Тем не менее, до сих пор, в одной из провинций Китая – Чжэцзянь, в середине весны – 5 апреля, проводят праздник-ярмарку с посещением статуи императрицы Си-Лин-Чи и подношением ей даров.

Согласно другой, более житейской легенде, женщины, собирающие фрукты с деревьев, сложили в корзины вместе с обычными и белые плоды, более твердые, и как оказалось, неподходящими для еды. Но женщины пока этого не знали и искали способ сделать «необычные фрукты» пригодными в пищу. Сварив их, они стали бить «странные плоды» еще и палками для размягчения, но, в конечном счете, вместо мякоти получили много-много тонких нитей – белые фрукты оказались коконами шелкопряда.

Есть и множество других историй про зарождение производства шелковых нитей, но они еще более фантастичтные, и больше похожи на сказки для детей.

История шелка

Помимо легенд существуют и исторические факты начала применения на практике коконовых нитей. Археологические раскопки показали, что секреты изготовления шелкового полотна были известны еще во времена неолитической культуры.

Во время многочисленных раскопок в различных китайских провинциях были обнаружены не только письменные упоминания, в виде иероглифов с символами шелка, тутового дерева и кокона, но и сами коконы, и уцелевшие фрагменты изделий из шелка.

До поры объединения Китая в единое государство в третьем веке до н.э., на территории поднебесной находилось множество самостоятельных вотчин. К середине первого тысячелетия до нашей эры, уже около шести государств на территории нынешнего Китая владели собственным производством нити, ткани и изделий из него.

Объединённый Китай ревностно защищал секрет производства шелка и выращивания гусениц и неспроста – в свое время это был основной источник дохода, как производителей, так и всего императорского дома. Строжайший запрет был наложен не только на производство шелка, но и на вывоз семян и ростков тутового дерева и самого шелкопряда: личинок, гусениц, коконов. За любое его нарушение следовала смертная казнь.

Во втором веке до н.э. был проложен Великий шелковый путь – караванная дорога, связывающая Восточную Азию со Средиземноморьем. Из самого названия этого пути, становится понятным, что основным товаром караванов из Азии был как раз шелк. В течение тысячелетий Китай оставался монопольным производителем этого материала. Но уже в 300 году нашей эры, секретом разведения «шелковых червей» и производства нитей из коконов овладела Япония, а вслед за ней – в 522 году и Византия (при помощи двух «любознательных» монахов) и некоторые из Арабских стран из которых, впоследствии, во время Крестовых походов, «шелковый секрет» «утекает» в Европу.

Как рождается шелковая нить

Тутовый шелкопряд сегодня выращивают специально. Существуют множество селекционных разновидностей, отличающихся не только способностью жить и размножаться в различных условиях, но и частотой размножения. Одни виды могут приносить потомство раз в год, другие – два раза, а третьи могут дать несколько потомств в течение одного года.

Бабочка (мотылек тутового шелкопряда)

Одомашненных представителей содержат в специальных фермах, где процесс начинается со спаривания, после чего самка мотылька откладывает яйца, из которых выбраковываются худшие. Во время брачного периода разнополых мотыльков отсаживают в специальные мешочки, а по его окончании самка в течение нескольких дней откладывает яйца. Шелкопряды достаточно плодовиты и могут откладывать за раз от 300 до 600 яиц.

Сама бабочка по размерам достаточно крупная. Взрослая особь может достигать в длину до 6 сантиметров с таким же размахом крыльев. Несмотря на такие внушительные крылья, одомашненные мотыльки не способны летать. Продолжительность их жизни всего 12 дней. Еще один интересный факт: бабочка не способна питаться и всю свою мотыльковую жизнь она находится в состоянии голода по причине недоразвитости рта и органов пищеварения.

Личинки и гусеницы

Для того что бы из яиц появились личинки, их содержат на протяжении 8-10 дней при определенной влажности воздуха и температуре – 24-25 °C. После вылупления мохнатых, 3 миллиметровых личинок, их переносят в другое, хорошо проветриваемое помещение, в специальные лотки, где они начинают интенсивно питаться свежими листьями шелковицы. В течение одного месяца, личинка будет линять 4 раза и конечном итоге превратится в крупную гусеницу (до 8 см в длину и до 1 см в диаметре) светло-жемчужного цвета и крупными челюстями на большой голове.

Самый главный орган гусеницы, из-за чего ее и выращивают, находится под губой. Он имеет вид бугорка, из которого выделяется особенная жидкость, превращающаяся при застывании в тонкую и прочную нить – в будущем, после определенных манипуляций, превращенную в шелковую. Бугорок – это место где сходятся две шелкоотделительные железы, выделяемая ими фиброиновая нить склеивается в этом месте при помощи серицина (природного клея гусеницы).

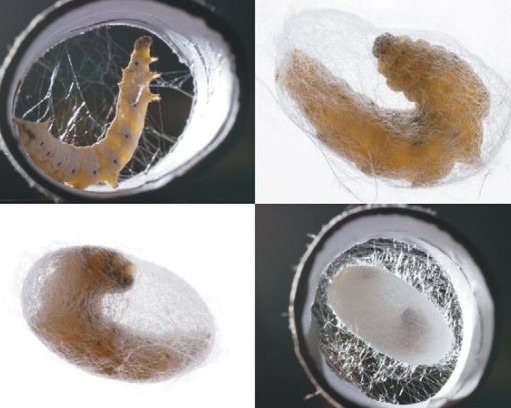

Процесс окукливания (формирование кокона)

После четвертой линьки и превращения из личинки в гусеницу, шелкопряд становится менее прожорливым. Постепенно шелкоотделительные железы полностью заполняются, и гусеница начинает, буквально сочится ею, непрерывно оставляя, при движении за собой застывшую секрецию (фиброин). При этом происходит и заметное изменение ее цвета – она становится полупрозрачной. Происходящее говорит о том, что «шелковичный червь» вступает в фазу окукливания. После этого его переносят в лоток с небольшими колышками-коконниками, на которых шелкопряд устраивается и начинает закручивать свой кокон, быстрым движением головы, выпуская на виток до 3 см нити. Коконы, в зависимости от вида шелкопряда, могут иметь разную форму: круглую, вытянутую, овальную. Их размеры разнятся от 1 до 6 см. Цвет кокона может быть белым, золотистым, а иногда приобретать лиловый окрас. Длина нити, используемая для создания кокона, может составлять от 800 м до 1500 м, толщина 0,011-0,012 мм (для примера: человеческий волос имеет диаметр равный 0,04 – 0,12 мм).

Интересный факт: коконы самцов имеют более плотную структуру и отличаются лучшим качеством.

Формирование шелковой нити из кокона

После того, как на лотках появилось множество коконов, их собирают и подвергают термической обработке, тем самым убивая внутри гусеницу, для предотвращения вылупления бабочки. Во время этого процесса проводится еще сортирование и отбраковка. Оставшиеся после сортировки коконы подвергают размягчению и растрепыванию, а также первичному удалению примесей, варя их на протяжении нескольких часов в кипящем мыльном растворе или распаривая при помощи пара. Вслед за кипячением или распариванием, коконы оставляют на некоторое время вымачиваться. Во время описанных выше, необходимых процедур, происходит вымывание серицина (клейкой субстанции) и удаление примесей, после чего, начинается многоэтапный процесс формирования нити.

Шелковое коконное волокно, на первоначальном этапе обработки, состоит из множества элементов среди которых: фиброин (белок) – до 75%, от общего веса, серицин (шелковый вязкий, белковый клей) – до 23%, а также воск, минеральные вещества и некоторые из жиров. Помимо основных (фиброина и серицина), присутствует еще около 18 составляющих.

Затем при помощи щетки находят концы волокна и в зависимости от того, какая должна быть в последующем толщина шелковой нити, оставляют то или иное количество коконов. В среднем для формирования одного килограмма ткани, требуется около 5000 коконов шелкопряда и 36 часов намотки. Для наглядности описанного процесса – советуем посмотреть следующее видео, на котором представлен непромышленный, кустарный способ производства:

Подготовительные работы перед отбеливанием и окрашиванием нити

Как правило, перед окрашиванием или отбеливанием натурального шелка, его предварительно подвергают термической обработке в специальном растворе, который удаляет остаточный серицин. В качестве ингредиентов для раствора объемом в один литр может служить:

- 40% олеиновое мыло – 3,6 г;

- кальцинированная сода – 0,25 г.

В подготовленный раствор опускают нити и варят при температуре 95 °С на протяжении получаса с последующим тщательной промывкой с целью вымывания оставшихся компонентов, для последующего равномерного окрашивания. Состав промывочной жидкости из расчета на литр воды:

- гексаметафосфат натрия – 0,5 г;

- нашатырный спирт – 0,5 мл.

Промывка происходит при температуре 70 °С.

После того как промывка закончена, нити ополаскивают в негорячей воде. Оптимальная температура ополаскиваемой жидкости – 50-55 °С.

Отбеливание

Чтобы получить белоснежный шелк его надо отбелить. Для отбеливания используют щелочной раствор, основным ингредиентом которого служит обычная перекись водорода. Подготовленное сырье вымачивают, с периодическим помешиванием, в течение 9-13 часов в нагретом до 70 °С растворе воды и перекиси.

Окрашивание

Процесс окрашивания не менее трудоемкий. Основными компонентами в нем могут выступать как натуральные красители, так и их химические аналоги. Перед самим окрашиванием, сырье предварительно протравливают 1% раствором, с применением солей металлов. В качестве протравляющих веществ, как правило, применяется:

- алюмокалиевые квасцы;

- железный купорос;

- сернокислая медь;

- хромово-калиевые квасцы;

- хромпик;

- двухлористое олово.

Перед погружением в протравочную ванну сырье вымачивают в воде. После окончания холодной протравы, длящейся около 24 часов, нити также ополаскивают и сушат. Шелк готов к окрашиванию.

Существует множество способов окрашивания, некоторое из которых до сих пор неизвестны широкой публике, так как являются ноу-хау того или иного мастера.

Для желающих потренироваться в окрашивании шелка в микроволновке, советуем посмотреть это видео:

Оживление

Для придания блеска, а также сочности красок, сырье подвергают обработке эссенцией уксусной кислоты.

Декатировка

И в заключении, шелковые нити в течение нескольких минут обрабатывают паром высокого давления, этот процесс называется – декатировка, его необходимость обусловлена снятием структурного напряжения внутри самих нитей.

Натуральный шелк, при всей своей экологичности, занимает всего несколько процентов рынка, и в большей своей массе, материал ткут из химических волокон, в силу дешевизны и массовости производства. Какие еще бывают шелковые ткани, из чего они сделаны – читайте в следующей статье: разновидности шелка – описание, характеристики.

Источник