- Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения материал на тему

- Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы класса (11, 33)

Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения

материал на тему

Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения | 42.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Критерии, показатели, способы изучения эффективности воспитательной системы образовательного учреждения

Критерии эффективности воспитательной системы

Сохранность здоровья обучающихся и педагогов

Состояние здоровья обучающихся и педагогов (по данным углубленного медицинского осмотра)

• Сравнительный анализ заболеваемости по годам.

• Количество пропусков уроков по болезни

Сформированность личности школьника

Самоактуализированность личности учащегося

• Дневник достижений, портфолио.

• Методика «Изучение самооценки личности старшеклассника» (Н.М. Абинова и др.).

• Уровень воспитанности школьников

• Методика «Исследование жизненных ценностей старшеклассников» (Е.Л. Баке, А.А. Баке).

• Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова), в т. ч. адаптированный для младших школьников.

• Уровень воспитанности школьников.

Креативность личности обучающегося

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков и др.)

Методика изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков)

Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей школьной жизни и результатами воспитательного процесса

Комфортность, защищенность гимназиста, его отношение к основным аспектам школьной жизни

• Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью».

• Барометр настроения «Цветопись»

Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе

• Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении».

• Анкета «Ваше мнение» (И.А. Забуслаева)

Удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения»

Повышение профессионального уровня педагогов в области воспитания

1. Демократичность общения с учениками.

2. Затруднения в деятельности классного руководителя.

3. Эффективность деятельности классного руководителя

• Диагностика стиля педагогического общения (материалы тренингов психологов-практиков Н.И. Шелиховой, Н.А. Аминова, К.Н. Данилина, Б.М. Мастерова и др.).

• Анкета изучения успешности воспитательной работы («Классный руководитель глазами воспитанников»).

• Региональные критерии оценки деятельности классного руководителя

Источник

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы класса (11, 33)

6. Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы класса (11, 33).

Таким образом, моделирование воспитательной системы класса представляет собой совокупность компонентов воспитательного процесса от диагностических до механизмов деятельности или содержания и контроля, Данные компоненты выстраиваются в определенной последовательности в строгой иерархии и зависимости друг от друга.

Моделирование – это своего рода построение предполагаемого образа воспитательной системы в целом и зависящее от конкретных целей и задач на данном этапе его построения.

4. Организация воспитательной системы в образовательном учреждении

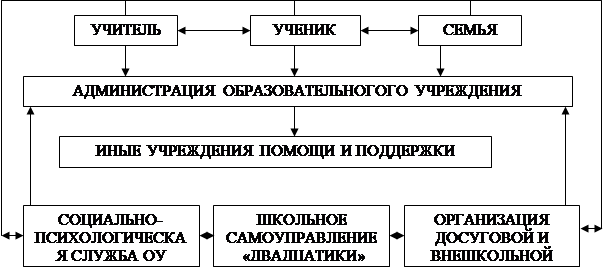

В образовательном учреждении воспитательная система – основное связующее звено между учителем, родителем и учеником и от ее правильного взаимодействия с данной триадой зависит успешность социализации учащегося. В последние десятилетия, как уже отмечалось, возникают проблемы взаимодействия в системе не только «ученик – ученик» или «ученик – учитель», но самое главное в системе «ученик (ребенок) – родитель», что намного опасней, чем две предыдущие системы взаимоотношении. И дело не в том, что дети стали другие, изменилась сама семья, сама школа, изменились ценностные ориентиры общества, а, следовательно, воспитания в целом. Понятие воспитательной системы, рассматриваемое в теоретической части, уже в своем определении отражает всю глубину поднимаемой проблемы.

Чаще всего реализуются идеи и принципы развивающего обучения, применяются в учебном и воспитательном процессе оригинальная система внутренней дифференциации, используется в учебной и внеклассной деятельности работу творческих мастерских, активно содействуют развитию интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности каждого учащегося. Необходимо заметить, что основу педагогического мастерства составляет целостная постоянно пополняющаяся система знаний о человеке и процессе его развития. Не случайно потребность в более глубоком и детальном познании психолого-педагогических закономерностей формирования личности ребенка является наиболее значимой. Педагогический арсенал ежегодно пополняется новыми идеями, подходами, формами, методами и приемами. В своей практической деятельности педагоги стремятся действовать в соответствии с парадигмой гуманистического личностного ориентированного образования и воспитания.

В последние годы внимание привлекают использование системного подхода в воспитательной деятельности. Что личность ребенка как целостная интегральная система должна развиваться в целостном интегрированном педагогическом процессе. В новой социальной ситуации необходимо по-иному строить воспитательную работу с учащимися. И поэтому педагоги направляют свои усилия на моделирование и построение воспитательной системы.

С этой целью сначала педагоги внимательно изучают научно-методическую литературу по вопросам использования системного подхода в педагогической деятельности, затем получают консультации у научно-методических работников и лишь, потом включила в план работы действия классного сообщества по моделированию и созданию воспитательной системы класса.

Например, в деятельности по моделированию воспитательной системы 1 «а» класса можно выделить три основных направления, которые его классный руководитель Татьяна Владимировна в привычной для себя творческой манере назвала следующим образом:

· первое направление — «Давайте познакомимся!» (изучение индивидуальных и групповых характеристик классного сообщества);

· индивидуальных и групповых характеристик классного сообщества);

· второе направление — «Давайте жить дружно и интересно!» (деятельность по сплочению и развитию коллектива класса);

· третье направление — «Давайте помечтаем!» (совместная работа педагога, учащихся и родителей по проектированию перспектив и образа жизнедеятельности классного сообщества).

Опишем деятельность классного сообщества по каждому из названных направлений на примере работы классного руководителя средней школы № 20 Павловой Т.В..

Направление первое: «Давайте познакомимся!». Создание модели воспитательной системы невозможно без глубокого и детального изучения потребностей, интересов, склонностей и других личностных характеристик членов классной общности. Не случайно в плане воспитательной работы Т.В. Павлова предусмотрела значительное количество дел, направленных на познание личности учащихся, на ознакомление их друг с другом, на проявление индивидуальных особенностей учеников и их родителей.

А начались такие дела в первый учебный день, с первого урока, проведенного в форме творческой мастерской «Давайте познакомимся!», в работе которой приняли участие первоклассники и их родители. Выполняя творческие задания, учащиеся 1 «а» класса рассказывали о себе, своих интересах и увлечениях, привлекательных чертах своего характера. Для того чтобы было меньше робости, они работали вначале в малых группах, а затем при поддержке членов команды и родителей рассказывали о себе всему классу. Так непринужденно и увлекательно знакомились учащиеся друг с другом и с первой учительницей, которая, в свою очередь, внимательно наблюдала за учащимися и получала о них важную и полезную информацию.

Эта информация об учениках не являлась для Татьяны Владимировны первоначальной, ведь еще в конце прошедшего учебного года она познакомилась с результатами работы медико-психолого-педагогической комиссии по исследованию готовности будущих первоклассников к обучению в школе. Здесь содержались данные о каждом ребенке: а) состояние здоровья; б) развитие речи, мышления, памяти; в) характерологические особенности; г) сформированность умения планировать и контролировать свои действия; д) связность и грамматический строй речи. Медицинское обследование показало, что из 25 дошкольников только 9 детей являются абсолютно здоровыми, а остальные имели нарушение осанки (8 человек), сколиоз (1 человек), нарушение зрения (2 человека), гастрит (1 человек), нарушение обмена веществ (6 человек). Все будущие ее воспитанники справились с заданиями на способность делать умозаключения и осуществлять саморегуляцию простейших учебных действий, поэтому и пыли зачислены в класс повышенного уровня обучения. В собеседовании с логопедом выяснилось, что у некоторых детей слабый словарный запас и недостаточно высокий уровень связности речи.

Новые сведения об учащихся Т.В. Павлова получила при посещении воспитанников и их родителей на дому. Татьяна Владимировна сумела в течение первого полугодия посетить все семьи. Этого визита всегда ждут как педагоги, так и учащиеся, и родители. Он обязательно планируется и проходит в тот день и час, которые совместно выбирают участники встречи.

Умение учителя создать во время общения атмосферу откровенности, доверительности, открытости к диалогу и сотрудничеству помогает глубже и полнее понять ребенка и его родителей, отчетливее представить обстановку, условия, среду формирования личности воспитанника.

Осенние встречи с родителями уже много лет являются неотъемлемой частью и традицией в системе работы Т.В. Павловой.

Не упускала возможность получить новые знания о своих учениках классный руководитель и при проведении уроков и внеклассных мероприятий. Она нередко включала диагностические элементы в уроки этической грамматики, «Речь и культура общения», занятия творческой мастерской. Важную для себя информацию получила учительница при проведении смотра конкурса рисунков «Моя семья», составлении учащимися из лепестков разного цвета и формы (каждый ученик выбирает цвет и форму для своего лепесточка и изготавливает его) «цветка настроения», организации социометрического эксперимента. В изучении учащихся помогал школьный психолог, который представил полезные сведения о развитии познавательных процессов и интересов первоклассников, об их самооценке.

Незаменимым диагностическим средством Татьяна Владимировна считает методику «Герб класса», которую она использовала в первом полугодии. Учащимся предлагалось выполнить необычное домашнее задание — придумать название и герб класса. Оно могло выполняться и с помощью родителей. С заданием справились все учащиеся. При внимательном изучении их творческих работ было несложно определить эмоционально-психологическое самочувствие ребенка в классном коллективе, понять, что наиболее важно для него в жизнедеятельности класса, о чем он мечтает. Одна девочка пояснила смысл изготовленного герба следующими словами: «Свой класс я хочу назвать «Дружба», так как все ребята в классе подружились. Эмблема класса — корона, так как наш класс самый лучший. В нашем классе весело и интересно, поэтому я использую красный и желтый цвет. Но в школу мы пришли учиться, поэтому я нарисовала парту, учебник и школьников». Ее одноклассница сделала такое пояснение к своей работе: «Наш класс «Золушка». Татьяна Владимировна превратилась в Золушку и собрала нас всех в цветочке тюльпанчике. Золушка — очень добрая и трудолюбивая, и мы будем учиться у нее доброте и трудолюбию. Герб нашего класса — красивый цветок тюльпан, а мы все внутри него. Его лепесточки собраны вместе и дружно раскрыты, так и мы будем красивы и дружны».

«Давайте жить дружно!» — второе направление деятельности по моделированию воспитательной системы 1 «а» класса. Педагог убеждена, что жить дружно и интересно надо с первого учебного дня. Этого хотят вес: и учитель, и ученики, и родители. Но построить такую жизнедеятельность в классе не совсем просто — надо потрудиться. Поэтому педагог Т.В. Павлова еще задолго до 1 сентября начала путь к намеченной цели. Каждому будущему своему ученику она послала открытку с такими словами: «Здравствуй, дорогой (ая). Я твоя учительница. Меня зовут Татьяна Владимировна, поздравляю тебя, ведь ты поступаешь в школу, становишься взрослым (ой). Надеюсь, что мы с тобой станем большими друзьями и что ты будешь дружить со всеми ребятами в классе. У тебя будет 25 товарищей. Школа у нас большая, в три этажа. Я буду ждать тебя, буду рада познакомиться с тобой. Татьяна Владимировна Павлова».

Не только открытки, но и другой сюрприз ожидал учащихся 1 «а» класса и их родителей. Учительница решила, что учеба первоклассников начнется не с привычных уроков из школьной программы, а с прохождения десятидневного курса «Введение в школьную жизнь», разработанного известными учеными-психологами Г.А. Цукермаи, К.II. Поливановой и изложенного в книге «Учимся общаться с ребенком». Принимая такое решение, Татьяна Владимировна, безусловно, рисковала, ведь на две недели откладывалось начало усвоения основного учебного материала. Но она не ошиблась, так как ее воспитанники, играя с удовольствием в дидактические игры на конструирование, классификацию, смекалку, запоминание, внимание и охотно выполняя развивающие задания, непринужденно осваивали различные умения и навыки учебного сотрудничества, общения с учителем и одноклассниками, выбора оптимального решения в различных поведенческих и учебных ситуациях. В результате первоклассники значительно быстрее и менее болезненно прошли адаптационный период, более интенсивно протекал процесс коллективообразования.

Сплочению классного коллектива способствовала разнообразная и интересная внеклассная деятельность учащихся. Даже один перечень проведенных дел впечатляет. Так, например, в первой четверти учащиеся 1 –«а» класса стали организаторами и участниками праздников «День знания», «Посвящение в ученики», «Осенние именины-Оспожники», игры — путешествия «В мир народной культуры», конкурса рисунков и поделок, соревнований «Веселые старты» и «Русские народные игры», 5 занятий творческой мастерской, 7 уроков этической грамматики, 5 классных часов и т.д. К этому перечню можно добавить и то, что воспитанники отличаются высокой активностью в общешкольных делах. Причем активность проявляют не только отдельные ученики, а практически все учащиеся этого класса. В развитии инициативы и самодеятельности у первоклассников важную роль играет ЧТП — чередование творческих поручений, которые выполняет все ученики.

Татьяна Владимировна при подведении итогов работы за первое полугодие по моделированию и построению воспитательной системы класса заметила, что в классе проводится очень много внеклассных дел.

«Давайте помечтаем!» — это название третьего направления деятельности по формированию модельных представлений о воспитательной системе класса. Педагог Т.В. Павлова и ее воспитанники умеют жить настоящим, интенсивно и разумно используя каждую минуту и каждый час текущего дня. Но не менее привлекательным кажется им день завтрашний. Первоклассники учатся мечтать, видеть будущее личной и коллективной жизнедеятельности.

Эффективным средством в такой учебе, по мнению Татьяны Владимировны, является творческая мастерская. Творческая мастерская — это способ реализации гуманистической педагогической философии в практической деятельности посредством создания учителем условий для раскрепощения и творчества участников мастерской. Ее работа строится на основе следующих педагогических принципов; равенство всех участников, включая педагога; ненасильственное привлечение к процессу деятельности; отсутствие оценки, соревнования, соперничества, замена этих стимулов самооценкой, самокоррекцией, самовоспитанием; чередование индивидуальной и коллективной работы; ориентация не только и не столько на результаты творческого поиска, сколько на сам процесс творчества; выбор материала, вида деятельности, способа предъявления результатов и т.д.; нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности.

Основная цель работы творческой мастерской заключается не в том, чтобы дать учащимся готовые знания, а в том, чтобы подтолкнуть их к поиску своего ответа, помочь избавиться от чувства страха, раскрепоститься, эмоционально раскрыться, побудить к общению и творчеству. |Каждое занятие в ней учит ребенка размышлять, анализировать, фантазировать. Индивидуальной и коллективной рефлексии подвергаются и прошлое, и настоящее, и будущее.

Нередко проводятся занятия творческой мастерской, которые специально посвящены выработке взглядов на будущее. Например, в сентябре учащиеся и классный руководитель 1 «а» класса на занятии творческой мастерской обсуждали вопрос: «Как мы будем жить в этом учебном году». Дети в первый месяц своей школьной жизни уже пытались планировать классные дела, предлагать то, что сможет сделать жизнедеятельность в классе интересной и полезной. В апреле первоклассники в ходе работы творческой мастерской «Образ класса» выполняли более сложное задание — они должны были представить себя и свой класс к окончанию начальной школы. С этим заданием воспитанники Татьяны Владимировны успешно справились и представили тем самым важную информацию для проектирования образа классного сообщества и моделирования воспитательной системы.

Проектировали образ класса не только учащиеся со своим классным руководителем, но и родители первоклассников. Практически все родители приняли активное и заинтересованное участие в анкетировании «Проектируем образ класса» и организационно-деятельностной игре «Развитие младшего школьника». В ходе игры родители пытались сформировать коллективный образ класса и его учащихся к моменту окончания начальной школы, определить главные проблемы и трудности в развитии личности младшего школьника и формировании ученического коллектива, предложить фантастические, стратегические и тактические идеи решения этих проблем.

Совместная деятельность педагога, учащихся и родителей позволяет разработать концептуальную модель воспитательной системы класса (данная модель, по мнению Татьяны Владимировны, помогает более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу, сосредотачивать усилия на решении наиболее важных педагогических пропнем, согласовывать устремления и действия педагогов, учащихся и роли гелей при планировании и организации жизнедеятельности в классе. Что, несомненно, должно способствовать повышению эффективности педагогической деятельности, достижению более существенных результант в духовном и физическом развитии учащихся, формировании индивидуальности классного сообщества и его членов.

Рассмотренная система воспитательной работы на примере деятельности одного класса, является составной частью воспитательной системы школы. Воспитательная работа образовательного учреждения строится на основе личностного подхода с использованием принципов гуманистического воспитания. Концептуальная модель (18, 19-23) в этом же классе может выглядеть следующим образом (Таблица 2):

Таблица 2. Концептуальная модель воспитательной системы работы с младшими школьниками на основе опыта работы Павловой Т.В.

| Параметр модели | Характеристика модели |

| II. Ценностно-смысловое ядро воспитательной системы класса | |

| III. Механизм построения и функционирования воспитательной системы | |

| IV. Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы класса |