- Кредит как способ перераспределения капитала.

- Кредит как способ перераспределения капитала

- Переток денег внутри группы компаний: займ, вклад в УК или имущество, перевод долга и другие работающие методы

- 1. Предоставление денег по договору займа

- 2. Вклад в уставный капитал/паевой фонд/складочный капитал

- 3. Вклад в имущество без увеличения уставного капитала

- «Дочерний подарок»

- 3.2. Вклад в имущество в целях увеличения чистых активов (ЧА) по пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ.

- 4. Реорганизация

- 5. «Оплата по договору».

- 6. Оплата третьему лицу, переводы долга и т.п.

- 7. Финансирование совместной деятельности

- 8. Выход физического лица из ООО. Выплата дивидендов

- 9. Вексель как проверенный инструмент для перетока денег в группе компаний

- 10. Создание центра рефинансирования

Кредит как способ перераспределения капитала.

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита.

Главная задача реформы — максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.

Кредит в условиях перехода России к рынку представляет собой форму движения ссудного капитала т.е. денежного капитала, предоставляемого в кредит. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование. Капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим прежде всего как эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли.

Кредит разрешает противоречие между необходимостью свободного перехода капитала из одних отраслей производства в другие и закреплением производственного капитала в определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность индивидуального капитала. В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных отношений. Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития экономики России. Поэтому кредит выполняет перераспределительную функцию. Эта функция носит общественный характер и активно используется государством в регулировании производственных пропорций и управлении совокупным денежным капиталом.

Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные формы кредитных денег, он может обеспечить в период перехода России к рынку создание базы для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых способов. Все это будет способствовать экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного воспроизводства в целом. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а следовательно, концентрации производства. Он может сыграть заметную роль и в осуществлении программы приватизации государственной и муниципальной собственности на основе акционирования предприятий.

Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредитная система стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные гарантии и льготы, государство ориентирует банки на преимущественное кредитование тех предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления общенациональных программ социально-экономического развития. Государство может использовать кредит для стимулирования капитальных вложений, жилищного строительства, экспорта товаров, освоения отсталых регионов.

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий малого бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Операции банковпо кредитованию компаний и фирм, осуществление инвестиционных проектов, валютные операции, лизинговые операции по своей сути не могут считаться ликвидным размещением средств и осуществляются банками исключительно в целях получения прибыли на разнице в процентных ставках между размещением и привлечением средств и в виде дополнительных доходов, связанных с предоставлением таких кредитов.

Помимо прибыльности и ликвидности активных операций немаловажное значение для их осуществления имеет вопрос кредитных рисков и их распределения. Если помещение ресурсов в кассовую наличность, остатки на счетах в Центральном банке, государственные ценные бумаги считаются имеющими практически нулевую степень риска, а размещение средств у других банков — активами, то кредиты компаниям, фирмам и другие аналогичные инструменты денежного рынка сопряжены с более значительным риском, степень которого меняется в зависимости от вида предоставленного кредита. В этой связи при проведении активных операций для банков большое значение имеет вопрос о распределении рисков и недопущение их чрезмерной концентрации на каком-либо одном виде.

Со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности, — риск ликвидности (неспособность банка погасить обязательства перед вкладчиками), кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.

Поэтому тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью и готовность погасить кредит составляет одну из основополагающих функций кредитных подразделений банка.

Структура банковского портфеля весьма своеобразна- она почти целиком состоит из краткосрочных ссуд до 3-4 месяцев с большой степенью концентрации кредитов в сфере торгово-закупочного бизнеса .Подобная ориентация банков во многом продиктована суровыми реалиями современной экономической обстановки в стране.

Мировая банковская практика, основанная на многолетнем опыте работы в условиях меняющейся конъюнктуры и конкурентного соперничества кредитных учреждений, выработала своеобразный «кодекс поведения» банков, иначе говоря, сумму правил, направленных на проведение взвешенной политики и позволяющих в значительной мере минимизировать риск по ссудным операциям. Не все правила могут быть перенесены в неизменном виде на российскую почву и реализованы сегодня в полном объеме. Но тем не менее, нельзя не учитывать их значение для правильной организации кредитной работы.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 79 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Кредит как способ перераспределения капитала

1.2 Кредит как способ перераспределения капитала.

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита.

Главная задача реформы — максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.

Кредит в условиях перехода России к рынку представляет собой форму движения ссудного капитала т.е. денежного капитала, предоставляемого в кредит. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование. Капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим прежде всего как эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли.

Кредит разрешает противоречие между необходимостью свободного перехода капитала из одних отраслей производства в другие и закреплением производственного капитала в определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность индивидуального капитала. В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных отношений. Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития экономики России. Поэтому кредит выполняет перераспределительную функцию. Эта функция носит общественный характер и активно используется государством в регулировании производственных пропорций и управлении совокупным денежным капиталом.

Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные формы кредитных денег, он может обеспечить в период перехода России к рынку создание базы для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых способов. Все это будет способствовать экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного воспроизводства в целом. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а следовательно, концентрации производства. Он может сыграть заметную роль и в осуществлении программы приватизации государственной и муниципальной собственности на основе акционирования предприятий.

Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредитная система стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные гарантии и льготы, государство ориентирует банки на преимущественное кредитование тех предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления общенациональных программ социально-экономического развития. Государство может использовать кредит для стимулирования капитальных вложений, жилищного строительства, экспорта товаров, освоения отсталых регионов.

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий малого бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Операции банков по кредитованию компаний и фирм, осуществление инвестиционных проектов, валютные операции, лизинговые операции по своей сути не могут считаться ликвидным размещением средств и осуществляются банками исключительно в целях получения прибыли на разнице в процентных ставках между размещением и привлечением средств и в виде дополнительных доходов, связанных с предоставлением таких кредитов.

Помимо прибыльности и ликвидности активных операций немаловажное значение для их осуществления имеет вопрос кредитных рисков и их распределения. Если помещение ресурсов в кассовую наличность, остатки на счетах в Центральном банке, государственные ценные бумаги считаются имеющими практически нулевую степень риска, а размещение средств у других банков — активами, то кредиты компаниям, фирмам и другие аналогичные инструменты денежного рынка сопряжены с более значительным риском, степень которого меняется в зависимости от вида предоставленного кредита. В этой связи при проведении активных операций для банков большое значение имеет вопрос о распределении рисков и недопущение их чрезмерной концентрации на каком-либо одном виде.

Со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности, — риск ликвидности (неспособность банка погасить обязательства перед вкладчиками), кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.

Поэтому тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью и готовность погасить кредит составляет одну из основополагающих функций кредитных подразделений банка.

Структура банковского портфеля весьма своеобразна- она почти целиком состоит из краткосрочных ссуд до 3-4 месяцев с большой степенью концентрации кредитов в сфере торгово-закупочного бизнеса .Подобная ориентация банков во многом продиктована суровыми реалиями современной экономической обстановки в стране.

Мировая банковская практика, основанная на многолетнем опыте работы в условиях меняющейся конъюнктуры и конкурентного соперничества кредитных учреждений, выработала своеобразный «кодекс поведения» банков, иначе говоря, сумму правил, направленных на проведение взвешенной политики и позволяющих в значительной мере минимизировать риск по ссудным операциям. Не все правила могут быть перенесены в неизменном виде на российскую почву и реализованы сегодня в полном объеме. Но тем не менее, нельзя не учитывать их значение для правильной организации кредитной работы.

Источник

Переток денег внутри группы компаний: займ, вклад в УК или имущество, перевод долга и другие работающие методы

Финансирование внутри группы компаний — головная боль финансового руководителя и собственника. Средний бизнес юридически всегда представлен группой субъектов: компаний и индивидуальных предпринимателей. Исключения есть, но они крайне редки, как альбиносы: белые. слишком белые.

Многосубъектность же зачастую сталкивается с задачей перенаправления денег, скопившихся в одном секторе бизнеса (обычно низконалоговом), в другой (там где они фактически нужны): на пополнение оборотных средств, на покупку имущества и т.п. Учитывая, что это фактическое перекладывание денег из одного кармана в другой, логично чтобы оно не влекло налоговых обязательств у внешне самостоятельных налогоплательщиков.

Финансовые руководители обычно идут по пути внутренних договоров займа, которые со временем образуют сложную цепочку перекрестных финансовых связей, что делает группу компаний видимой не только для банка, но и для налоговых органов. Кроме того, займы возвращаются нерегулярно, особенно если речь идет не о пополнении оборотных средств, а о длинных деньгах на приобретение недвижимости или оборудования. Здесь же встает вопрос о величине процентов — они должны соответствовать как требованиям ЦБ, так и ФНС.

И вообще в 80% клиентских компаний мы обнаруживаем, что деньги внутри бизнеса ходят плохо. Больше того, чем эффективнее бизнес оптимизирован, тем хуже ходят деньги. Не забывайте и о том, что накапливаемая «кредиторка» является сильным аргументом для назначения выездной налоговой проверки.

Между тем займы далеко не единственный способ внутреннего финансирования, для этого есть и другие инструменты, однако их использование требует учета отдельных нюансов. И мы с вами ими поделимся:

Для начала нужно определить исходные данные, влияющие на выбор конкретного инструмента безналогового движения денег или их комбинации. Предполагаемое финансирование осуществляется на возвратной или безвозвратной основе? Связаны ли инвестор и получатель средств «родственными» отношениями в разрезе корпоративного участия в уставном капитале друг друга? Возможно ли финансирование из чистой прибыли либо принципиально учесть переданные средства в расходах при налогообложении? Насколько допустима демонстрация во вне длительной дебиторской задолженности (если речь идет о займах), которая также может быть расценена контролирующими органами и банками как доказательство принадлежности субъектов к единой группе. Практические ситуации зачастую очень многогранны и многоаспектны и оказывают существенное влияние на выбор конкретного инструмента.

Вот базовые из них.

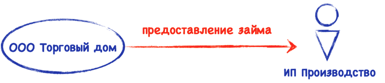

1. Предоставление денег по договору займа

Если деньги могут быть относительно быстро возвращены — тут все просто — договор займа. Удобен этот инструмент и для финансирования корпоративно не связанных между собой субъектов, в первую очередь, если получатель — ИП.

Вы относительно беспрепятственно можете пользоваться договором займа, если в группе компаний из низконалоговых центров прибыли (розница на ЕНВД, хранитель активов на УСН) требуется переместить деньги в компанию с высокой скоростью оборота (закуп, например), а значит у заемщика не будет проблем с их возвратом и займы не «зависнут».

Что требуется: оформить договор займа, одобрить сделку (по критерию крупной или с заинтересованностью, если она подпадает под эти критерии).

Простота в оформлении. Проценты по займу в большинстве случаев уменьшают налогооблагаемую прибыль (ст. 269 НК РФ). Идеален для возвратного финансирования.

Займы должны возвращаться. Если все же возврат денег не предвидится, зависшая кредиторская задолженность может вызывать вопросы контролирующих органов, кредитующих банков.

Если же возврат денег невозможен, то механизмы безналогового финансирования могут быть следующими:

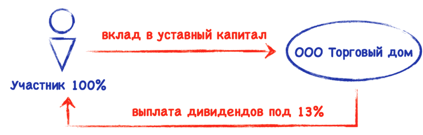

2. Вклад в уставный капитал/паевой фонд/складочный капитал

Это наиболее известный способ предоставления компании ее участниками любого имущества. Участник коммерческой организации (АО, ООО, Производственного кооператива (ПК), Хозяйственного партнерства (ХП), Полного товарищества (ПлТ)) может внести вклад в Уставный (и аналогичный ему для других форм компаний) капитал (УК), причем как на стадии создания организации, так и в процессе ее деятельности.

участие инвестора в уставном капитале получателя. Вклад в Уставный капитал ООО, ПК, ХП, ПлТ может сделать и третье лицо при вступлении в состав участников компании, если это предусмотрено в ее учредительных документах. В акционерном обществе третье лицо может приобрести акции при допэмиссии, — это и будет являться взносом в УК.

Вклад в уставный капитал коммерческой организации освобождается от налога на прибыль у получающей стороны (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначальным размером).

Дополнительные нюансы

Уставный капитал — это гарантированный размер ответственности юридического лица по его обязательствам перед кредиторами. Также большой УК может сделать компанию привлекательной для недобросовестных третьих лиц (например, рейдеров).

Как нивелировать? Если хотите вложить в УК много, но большой его размер не хочется светить, помните — участник вправе делать вклад в УК в размере, превышающем номинальную стоимость его доли.

Например, для оплаты доли в уставном капитале в ООО в 10 тысяч рублей участник вполне может внести 15 млн рублей. При этом величина номинальной стоимости его доли составит 10 000 рублей. Именно так и будет указано в ЕГРЮЛ. И данный взнос (в том числе, в части превышения реального размера вклада над номинальной стоимостью доли) не включается в налогооблагаемую базу принимающей стороны (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК). Это не мы придумали, так написано в налоговом кодексе и это подтвердил суд.

Вклад в уставный капитал учитывается в составе расходов на приобретение доли в случае выхода участника из компании, продажи своей доли и т.п. Если есть понимание, что доля в последующем может быть отчуждена, либо организация будет официально ликвидирована, то финансирование такой компании лучше строить по пути вкладов в уставный капитал.

Полученные доходы можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением доли, в том числе на сумму вклада в уставный капитал (для юридических лиц — пп. 2.1 п. 1 ст. 268; пп. 4 п.1 ст. 251; п. 2 ст. 277 НК РФ; для физических лиц — пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

В случае, если собственник внес в УК общества вклад, превышающий номинальную стоимость его доли, полученный при продаже (выходе, ликвидации) доход также можно будет уменьшить на всю сумму реально понесенных расходов по приобретению доли, то есть в полном объеме.

Фактически безвозвратный способ финансирования.

В таком варианте возврат вложенных средств возможен либо в виде дивидендов с уплатой соответствующих налогов со всего размера полученной суммы, либо при продаже доли или ликвидации компании с уплатой налога по ставке участника с разницы между полученным доходом и расходами, связанными с приобретением доли. В случае, если вклады осуществляют не все участники и/или не пропорционально своим долям — изменяются доли, принадлежащие им.

- участник физическое лицо — 13% НДФЛ,

- участник юридическое лицо с долей более 50% и более 365 дней владения ею — 0% (п.п.1 п. 3 ст. 284 НК РФ),

- остальные участники российские юридические лица — 13%.

Компенсацией этого недостатка могут быть расходные договору у получателя средств в УК — вспомогательные функции (бухгалтерский учет, финансы, ОТК, услуги управления Управляющей компании или ИП Управляющего).

Также это способ требует внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении новой величины уставного капитала с уплатой соответствующей гос. пошлины и визитом к нотариусу.

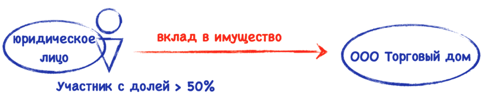

3. Вклад в имущество без увеличения уставного капитала

участие в уставном капитале получающей/передающей стороны.

предполагает безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании неких благ (денежные средства, доли (акции) в других юридических лицах, недвижимое имущество и т.п.). При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется, вносить изменения в ЕГРЮЛ не надо.

безвозвратный способ. Возможен не для всех организационно-правовых форм. Перечисленные средства нельзя учесть в составе расходов на приобретение доли при получении последующего дохода (при ее продаже, при выходе из общества или его ликвидации).

Если устав принимающей стороны не содержит исключений из общего правила, то вклад в имущество возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами).

В Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения:

- взнос в имущество по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ;

- взнос в имущество в целях увеличения чистых активов по пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ.

3.1. Взнос в имущество по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. Особенности:

- доля участия передающей (принимающей) стороны в уставном капитале принимающей (передающей) стороны должна составлять более 50%;

- имущество (за исключением денежных средств) не может никому быть передано в течение года с момента получения (в том числе, в аренду), иначе налоговая льгота (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) теряется. Раз уж мы говорим только о деньгах, данное ограничение нас не особо волнует.

- не происходит увеличения уставного капитала общества.

Собственники компании должны оформить соответствующее решение о внесении вклада (вкладов) в имущество организации. Вклад в имущество могут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия), если такая возможность закреплена в Уставе. Порядок принятия решения о внесении вкладов в имущество организации также может быть детально проработан в корпоративном договоре.

Плюсы и минусы данного способа очевидны: Подобный вклад может внести только один участник с долей более 50% (минус).

Величина уставного капитала не меняется (плюс), при этом величина доли финансирующей стороны так же не меняется (и плюс, и минус в зависимости от ситуации), как и не увеличиваются его официальные расходы на приобретение доли (минус).

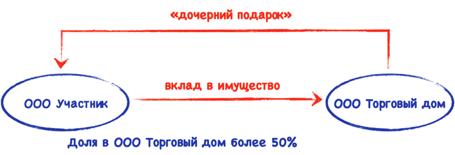

«Дочерний подарок»

При этом по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК внести вклад в имущество может не только материнская компания. Возможна обратная ситуация — «дочка» передает деньги «маме» (так называемый «Дочерний подарок»). Это удобный инструмент, позволяющий передать из дочерней компании имущество в пользу материнской структуры. Налоговые органы по началу с подозрением относились к ситуации, когда дочерняя компания осуществляет взнос в имущество своей материнской компании, и пытались переквалифицировать такой вклад либо под выплату дивидендов, либо утверждать, что это договор дарения, который между юридическими лицами запрещен. Однако судебная практика на стороне налогоплательщиков.

«Экономические отношения между основным и дочерним обществами могут предполагать не только вложения основного общества в имущество дочернего на стадии его учреждения, но и на любой стадии его деятельности. Кроме того, экономическая целесообразность в отношениях дочернего и основного обществ может вызывать необходимость и обратной передачи имущества. При этом отсутствие прямого встречного предоставления является особенностью взаимоотношений основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономической точки зрения единый хозяйствующий субъект».

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.

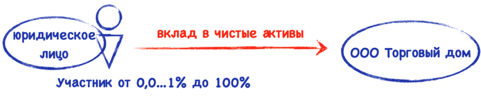

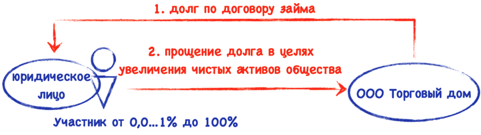

3.2. Вклад в имущество в целях увеличения чистых активов (ЧА) по пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Ключевой особенностью этого способа является отсутствие требования обязательной величины доли в уставном капитале, принадлежащей финансирующей стороне. При этом движение может быть только односторонним: в адрес компании. Принципиальное условие: осуществление вклада именно в целях увеличения чистых активов. Самое любопытное, что такой способ установлен только для хозяйственных товариществ и обществ, то есть невозможен в производственных кооперативах и хозяйственных партнерствах. Величина доли передающей стороны также не изменяется.

Взнос в имущество в целях увеличения ЧА является более удобным и универсальным, по сравнению с взносом в имущество по подп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ.

Важный нюанс: вкладом в целях увеличения чистых активов может быть не только передача имущества (включая деньги), но и освобождение получателя от исполнения ранее возникших обязательств. Например этим инструментом можно прекратить обязательства компании по займу перед ее участником. Для этого достаточно принять решение о прощении долга в целях увеличения чистых активов Общества.

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

3.4 в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые переданы хозяйственному обществу или товариществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) фондов, соответствующими акционерами или участниками. Данное правило распространяется также на случаи увеличения чистых активов хозяйственного общества или товарищества с одновременным уменьшением либо прекращением обязательства хозяйственного общества или товарищества перед соответствующими акционерами или участниками, если такое увеличение чистых активов происходит в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации или положениями учредительных документов хозяйственного общества или товарищества, либо явилось следствием волеизъявления акционера или участника хозяйственного общества, товарищества, и на случаи восстановления в составе нераспределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества невостребованных акционерами или участниками хозяйственного общества, товарищества дивидендов либо части распределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества;

4. Реорганизация

Реорганизация юридического лица, особенно в форме выделения, является отличным способом безналоговой передачи имущества, в том числе и денежных средств. Однако, как правило, в своей практике этот все же непростой инструмент мы используем именно для передачи недвижимого имущества без налоговых последствий, нежели сугубо денежных средств. Если цель оправдывает средства, то на реорганизацию можно и «заморочиться».

передача имущества без налоговых последствий. В том числе, с возможностью выделения имущества (денежных средств) в общество с «третьим» лицом в составе его участников.

длительная процедура (минимум 3,5 — 4 месяца). При принятии решения о реорганизации у налогового органа появляется возможность назначить выездную налоговую проверку. Кредиторы получают право на досрочное исполнение обязательств перед ними.

Реорганизация в форме выделения (ст. 57 ГК; п. 8 ст. 50 НК РФ) — это единственная форма реорганизации юрлица, позволяющая передать имущество совсем без налоговых последствий. Выделение и самый универсальный способ передачи имущества, не имеющий организационно-правовых ограничений (применим как к АО, ООО, так и к товариществам и кооперативам).

При выделении образуется второе юридическое лицо, которое не является правопреемником реорганизованной организации в части ее налоговых обязательств, за исключением случаев, когда налоговый орган докажет, что единственной целью выделения было уклонение от погашения задолженности перед бюджетом (п. 8 ст. 50 НК).

Выделение подразумевает «отпочкование» от старой компании новой компании. Имущество передается по передаточному акту и его стоимость не является расходом у старого юридического лица и не является доходом у новой компании. То есть нет никаких последствий по налогу на прибыль.

Передача имущества в рамках выделения не является реализацией. У компании на ОСН нет обязанности начислить НДС или его восстановить (п. 8 ст. 162.1, п. 3 ст. 170 НК РФ). Новая компания не может принять НДС к вычету, но и НДС платить не обязана.

При этом выделяемая компания может применять сразу с момента своего создания любой режим налогообложения (прежде всего УСН): таким образом мы можем выделить имущество на «упрощенца».

При процедуре выделения из ООО участниками нового юрлица могут стать:

- реорганизуемая компания;

- участники реорганизуемой компании в том же составе и в тех же пропорциях;

- часть участников реорганизуемой компании (в других пропорциях) или иные третьи лица. Главное условие, чтобы это третье лицо самостоятельно оплатило уставный капитал в 10 тысяч рублей.

В случае с акционерным обществом при выделении возможны только первые два варианта. Либо новая компания становится 100% «дочкой» реорганизуемой, либо участниками выделенной компании становятся те же самые акционеры в тех же пропорциях.

Кроме того, разрешены смешанные реорганизации в форме выделения, когда можно из АО выделить ООО или наоборот.

Помимо займа рассмотренные безналоговые способы передачи денежных средств имеют существенное ограничение в использовании — обязательно наличие корпоративной связи между передающей и получающей сторонами. На практике демонстрация каких-либо «родственных» отношений между субъектами группы может быть крайне недопустимой, а потому способы, обеспечивающие переток денег, требуются иные.

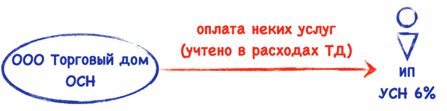

5. «Оплата по договору».

В случае отсутствия корпоративного родства и желания предоставлять деньги по договору займа, напрашивающимся решением может стать осуществление платежа по договору поставки/подряда/возмездного оказания услуг и т.п. Конечно, если времени нет, пойти по этому пути можно. Но при условии, что в будущем у налогового органа передающей стороны реальность сделки не вызовет сомнений с непреодолимым в таком случае желанием исключить произведенные оплаты из расходов при налогообложении прибыли. Либо проведенную оплату вообще не учитывать в расходах.

Принципиальный момент: любые отношения должны иметь деловую цель. Не забывайте, что помимо ФНС назначением ваших платежей особо интересуются банки с Росфинмониторингом. По этой причине мы не поддерживаем идею «продать что-нибудь ненужное», либо оплатить маркетинговые и консультационные услуги в адрес никак не связанного с этой сферой деятельности лица.

Изначально построение любой юридической модели бизнеса должно происходить только на основе его организационной структуры и в связи с его реально существующими бизнес-процессами. Только так можно включить в модель законные способы налоговой экономии, не вызывающие вопросы контролирующих органов. И только так можно обеспечить регулярный возврат денежных средств в бизнес и/или возможность их перераспределения в группе. Создание Центра рефинансирования, о котором повествуем далее.

6. Оплата третьему лицу, переводы долга и т.п.

Скорейшая потребность в совершении платежа может быть разрешена прямым перечислением денег стороннему адресату. Благо действующее законодательство это прямо позволяет.

1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

2. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:

должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства.

Учесть перечисленное в составе расходов вряд ли удасться. Экономического обоснования совершения платежа у «инвестора» скорее всего не будет. В такой ситуации возникает кредиторская задолженность, судьбу которой нужно будет решать отдельно (погашение, прощение долга в целях увеличения чистых активов и т.п.).

Здесь же переводы уже имеющегося долга в группе компаний для перенаправления денежного потока в нужное русло. Как правило, подобные переуступки/займы/оплаты «за друга» превращаются в финансовую паутину, излишне демонстрирующую в действительности единство всей группы и регулярно вызывающую головные боли у фин.директоров.

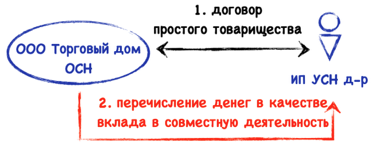

7. Финансирование совместной деятельности

Возможным способом финансирования какого-либо проекта в группе компаний может стать использование договора Простого товарищества (договора о совместной деятельности). Об особенностях данной конструкции лучше узнать из наших отдельных материалов. Кратко же суть в следующем: два и более коммерческих субъекта (в том числе и ИП) объединяют свои вклады для совместного ведения предпринимательской деятельности. В этом варианте получатель средств и их источник могут заключить подобный договор, если, конечно же, в этом есть экономический смысл, например, открытие нового направления деятельности.

вклады в Простое товарищество не образуют налогов, а полученная прибыль от совместной деятельности облагается по соответствующей «своей» ставке налога у товарища.

вся деятельность в простом товариществе облагается НДС. Хотя иной раз это не минус, а плюс, позволяющий и спец.режим применять, и НДС, так принципиально важный контрагентам, уплачивать.

Суть договора о совместной деятельности состоит в том, что два и более лица (именуемые товарищами) объединяют свои вклады для ведения совместной предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли и иной деятельности (ст. 1041 ГК РФ). При этом нового юридического лица не образуется, то есть простое товарищество — это некая юридическая фикция (виртуальный субъект), существующая только на бумаге. Простое товарищество может действовать как открыто (когда участники позицинионируют себя именно как товарищи, действующие в рамках совместной деятельности), так и негласно, не раскрывая третьим лицам наличие такого договора.

Отношения между товарищами регулируются договором простого товарищества, который устанавливает размеры вкладов, порядок ведения совместной деятельности и взаимодействия в ходе нее, а также принципы распределения полученной прибыли. Уникальность данной гражданско-правовой конструкции состоит в том, что она позволяет не только связать между собой несколько хозяйствующих субъектов, имеющих целью достижение совместного результата, но и достаточно гибко подходить к регулированию налоговых последствий деятельности каждого.

Вкладом в совместную деятельность могут быть не только деньги и иное имущество, имущественные права, но и нематериальные ресурсы — в частности, деловые связи, профессиональные знания, умения и навыки и т.д., в зависимости от возможностей каждого товарища.

Простое товарищество хоть и эффективный инструмент, но достаточно специфичный, а потому сугубо только для перетока денег из «одного кармана в другой» вряд ли может быть использован. Его максимальная эффективность там, где он закрывает фрагмент операционной деятельности (особенно при проектном управлении). В таких случаях дополнительных инструментов рефинансирования не потребуется — между участниками товарищества деньги ходят свободно и без дополнительного налогообложения.

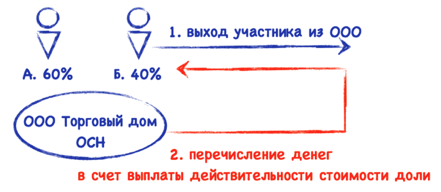

8. Выход физического лица из ООО. Выплата дивидендов

Раз уж речь зашла о специфических инструментах, упомянем и выход физического лица из ООО.

Передача денежных средств физическому лицу на безвозвратной основе.

Их скорее всего больше, чем плюсов. Но, опять же, если цель оправдывает средства, то переток денежных средств здесь можно оформить выходом участника из ООО. При выходе физическое лицо должно заплатить НДФЛ с разницы между полученной действительной стоимости доли и его расходами, связанными с приобретением доли (на вклад в уставный капитал, на покупку доли). В этом случае участник прекращает свое участие в компании.

Закон об Обществах с ограниченной ответственностью (ФЗ «Об ООО») позволяет участнику Общества выйти из него путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или самого Общества. Но только, если это предусмотрено уставом (ст. 26 Закона). При этом логично, что невозможна ситуация, когда из ООО выходит его единственный участник либо в результате выхода не остается ни одного (п. 2 ст. 26 ФЗ «Об ООО»).

Заявление участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 26 ФЗ «Об ООО») и подано на имя Общества. С даты получения заявления участник считается прекратившим участие в ООО и с этого же момента его доля переходит к Обществу, о чем руководитель компании должен уведомить налоговый орган в течение 30 дней для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (см. ст. 23 ФЗ «Об ООО»). С момента получения Обществом такого заявления участника он автоматически лишается возможности участвовать в собраниях участников, требовать предоставления документов и иным образом принимать участие в жизни компании.

В течение трех месяцев со дня получения заявления о выходе Общество обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость доли, Уставом (можно изменить срок выплаты, увеличив его максимум до 1 года, а также предусмотреть рассрочку платежа и т.п.) (п. 6.1., п. 8 ст. 23 ФЗ «Об ООО»).

Действительная стоимость доли, хотя и определяется в соответствии с законом на основании данных бухгалтерского баланса, на практике должна оцениваться с учетом рыночной стоимости имущества общества за вычетом его обязательств. На это неоднократно указывали высшие судебные инстанции (определение ВАС от 22 ноября 2007 года N 14448/07, постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2009 г. N 6560/09).

Здесь же возможным способом перечисления физическому лицу денежных средств является официальная выплата дивидендов. Минусы очевидны: выплата осуществляется из чистой прибыли с последующей уплатой НДФЛ 13%.

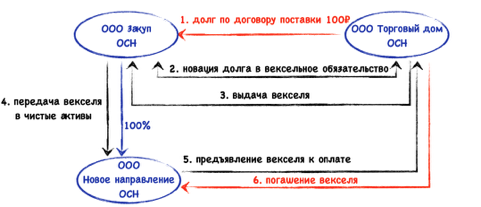

9. Вексель как проверенный инструмент для перетока денег в группе компаний

Несмотря на то, что слово «вексель» в умах налоговых органов вызывает стойкую ассоциативную связь со «схемами» и «необоснованной налоговой выгодой», точечное использование этого инструмента остается весьма успешным и по сей день. И ценность векселя в его множественной природе:

- с одной стороны, вексель — это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство обязанного по векселю лица (векселедателя или акцептанта) уплатить векселедержателю определенную денежную сумму в определенное время (ст.143 ГК РФ).

- вексель может опосредовать займы и тогда регулируется не только нормами вексельного законодательства (Положением о простом и переводном векселе), но и, дополнительно, нормами о договоре займа;

- вексель — это имущество, выступающее предметом сделок — купли-продажи, дарения, мены.

Словосочетание «ничем не обусловленное обязательство» указывает на абстрактный характер вексельного обязательства, т.е. на отсутствие у векселедержателя обязанности доказывать, откуда он получил вексель и рассчитался ли за него; должник в любом случае обязан оплатить предъявленный ему вексель.

Более того, поскольку чаще всего векселя передаются от одного лица к другому на основании бланкового индоссамента (т.е. без указания лица, приказу которого должен платить должник), любое лицо, владеющее векселем, признается его законным держателем, т.е. зачастую невозможно проследить всех владельцев конкретного векселя (особенно если это физические лица и ИП, не обязанные вести бухгалтерский учет), что и позволяет предпринимателям решать те или иные задачи.

Как любая ценная бумага, вексель должен соответствовать установленной для него форме и содержать совершенно конкретные реквизиты, перечисленные в Положении о простом и переводном векселе. В то же время, вексель может быть составлен на простом листе бумаги, т.е. использование специальных бланков не требуется.

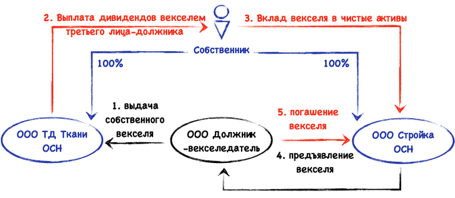

Для простоты понимания, как вексель может быть использован в перетоке денежных средств в группе компаний, приведем пример: ООО Торговый дом имеет непогашенный долг по договору поставки перед ООО Закуп, счета которого по каким-то причинам заблокированы. Отдельным соглашением они новируют данное обязательство в вексельное с выдачей Торговым домом своих векселей. Полученные векселя ООО Закуп передает дочерней компании в качестве вклада в целях увеличения чистых активов. Далее ООО Закуп предъявляет векселя к погашению Торговому дому, получая требуемую ему сумму денежных средств. Все свои обязательства погасили, деньги получили. Достаточно примитивный пример, задача которого продемонстрировать уникальные особенности векселя, эффективно решающего точечные вопросы.

Другой пример, когда нужно перенаправить средства из одного бизнес-направления в другое с одинаковым составом участников:

ООО Ткани взамен погашения дебиторской задолженности получает от своего должника вексель. Этот вексель общество передает своему единственному участнику в виде выплаты дивидендов. При получении векселя физическим лицом облагаемый НДФЛ доход возникает у него только в момент фактического получения им денежных средств по векселю (См. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.04.2000 г. №440/09). То есть, налога нет. Затем этот же единственный участник другой компании передает ей вексель в чистые активы без налоговых последствий. Далее ООО Стройка предъявляет вексель к погашению, получив требуемое ему финансирование.

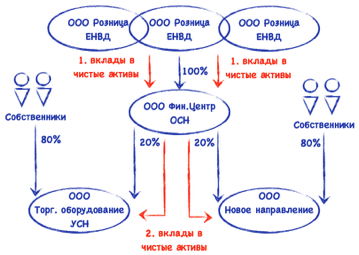

10. Создание центра рефинансирования

Как уже не раз нами обозначено, юридическая архитектура должна изначально позволять вывести часть прибыли под льготное налогообложение и обеспечить перераспределение этих средств в группе (на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, в новые проекты и т.п.). Решение здесь — заблаговременное включение в юридическую структуру Центра рефинансирования.

Компании из сектора розничная торговля, уплатив ЕНВД, воспользовались самым низким налогообложением из всех возможных. Если они будут передавать денежные средства далее по любому основанию в группе компаний, например, по «услуговому» договору, то у получателя средств возникнет налог. Для него это выручка.

Здесь же розничные компании учреждают юридическое лицо, даже если оно на ОСН это не страшно, поскольку оно не ведет НДСной деятельности. Компания-Розница делает вклады в чистые активы, эти денежные средства безвозвратные. То есть компании из сектора розничной торговли не могут потребовать их обратно (но могут, теоретически, потребовать выплату дивидендов).

А Финансовый центр далее вкладывается в какие-то новые направления, в приобретение оборудования и т.п., участвуя в уставных капитал получателей средств и осуществляя вклады в их чистые активы.

В реальной жизни вариативность решений в конкретной ситуации достаточно велика. Все зависит от исходных данных и целей, которые необходимо достичь. При этом все из изложенного мы успешно и не раз реализовывали на практике. Берите на вооружение. И напоследок, невозвратное финансирование имеет еще один положительный момент в текущих реалиях — к получателю средств нельзя предъявить требования в случае, например, банкротства инвестора. Если только, конечно, сделка не подлежит оспариванию по тем или иным правилам банкротного законодательства.

Источник