- Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

- Монитор для оценки функции коры головного мозга

- Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

- Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

- Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 1. Вызванные потенциалы

- Структура статьи

- Что мы знаем про функциональную диагностику?

- Что такое вызванные потенциалы и зачем их регистрировать?

- Как проводится регистрация вызванных потенциалов головного мозга?

- При каких заболеваниях и симптомах необходима регистрация вызванных потенциалов?

Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

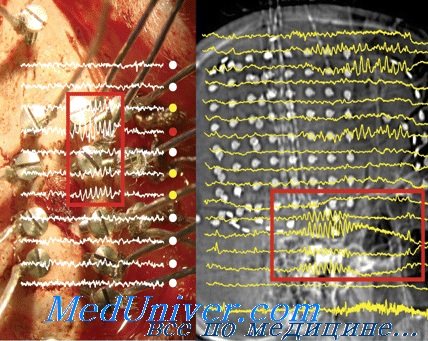

Для улучшения нростраственного разрешения ЭЭГ можно помещать электроды прямо на поверхность коры при краниотомии, экстра- или субдурально. Электроды могут быть укреплены на специальном шлеме или рамке или вмонтированы в гибкую сетку, состоящую из 4-64 электродов.

• Временное разрешение около 5 мс и пространственное разрешение около 1 см.

• Глубокие электроды также могут использоваться для оценки более глубоких структур, таких, как гиппокамп и имеют пространственное разрешение

Ограничения электрокортикографии (ЭКоГ):

• При интраоперационном исследовании время применения ограничено.

• Необходимость краниотомии.

• Ограниченное «поле зрения».

• Расшифровку может выполнить только специалист.

• Подвержен влиянию анестетиков и противосудорожиых препаратов.

Монитор для оценки функции коры головного мозга

Монитор, анализирующий функции мозга, является усовершенствованным вариантом прежнего монитора. Этот прибор выполняет постоянную демонстрацию анализированного ЭЭГ сигнала с двух симметричных пар скальповых электродов. Для вычисления относительного количественного соотношения различных полос частот ЭЭГ используется быстрое преобразование Фурье. Они непрерывно отображаются на мониторе, также может отображаться и необработанная ЭЭГ.

Преимущество метода заключается в том, что для неспециалиста проще разобраться в показателях этого монитора, чем в «сырой» ЭЭГ.

Клиническое применение мониторинга функции коры головного мозга:

• Мониторинг вспышек-подавления в палате интенсивной терапии при лекарственной коме.

• Определение субклинических судорог.

• Контроль адекватности церебральной перфузии при каротидной эндартерэктомии или клипировании аневризмы.

• Мониторинг и количественная оценка внутривенной анестезии. Монитор для оценки функции коры головного мозга полезен для контроля глубины лекарственной комы у пациентов с необъяснимым подъемом ВЧД, развившемся вторично после ЧМТ. Доза препаратов для седации титруется до возникновения вспышек-подавления. Дальнейшее увеличение дозы не приносит положительных результатов, а лишь создаст риск анестезии ствола, продлевая длительность комы.

В палатах интенсивной терапии не столь распространены другие мониторы для оценки глубины седации — БИС-мониторы или улучшенный монитор для оценки глубины анестезии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

Колебания биопотенциалов мозга очень малы и для их записи требуются сложные электронные усиливающие и регистрирующие аппараты-электроэнцефалографы. Два электрода, отводящие электрические потенциалы, блок усиления и записывающего устройства называют каналом регистрации.

В современных электроэнцефалографах предусмотрено 4,8, 16 и более каналов регистрации, что обеспечивает одновременную запись изменений биопотенциалов ряда участков мозга, а также имеются каналы, фиксирующие отметку времени, ЭКГ, реограмму, пульсограмму и т. д. В этих случаях прибор является полиграфом, что важно для комплексной оценки ряда функциональных нарушений.

Электроэнцефалографы по методу записи делят на чернильно-перьевые и приборы с копировальным методом, когда запись ведется при помощи одновременно движущихся бумажной и копировальной ленты. Реже пользуются струйными самописцами и электронно-лучевым осциллографом.

Звукоизолированная и хорошо экранированная камера, удобная кушетка или кресло для обследуемого являются необходимым условием для проведения полноценного исследования. Предусмотрена возможность подключить к аппарату анализатор, интегратор, которые служат для регистрации выделенных из общей кривой ЭЭГ отдельных ее параметров (амплитуды, частота и др.).

Для проведения ЭЭГ электроды располагают на голове, пользуясь рядом специальных схем. По так называемой схеме 10—20 применяют более 20 электродов, расположенных на голове в три ряда. В зависимости от цели исследования применяются разные схемы отведения электрических потенциалов от симметричных точек обоих полушарий мозга.

Пользуются моно- и биполярными отведениями. При монополярном отведении один из электродов общий, чаще его располагают на мочке уха, условно допуская, что здесь расположена индифферентная точка, второй находится над активной тканью. При биполярном отведении соединяют попарно электроды, расположенные на одной стороне или в симметричных точках черепа В этих случаях при анализе ЭЭГ следует учитывать величину межэлектродного расстояния; при большем расстоянии амплитуда волн будет выше, чем при меньшем

Для записи биопотенциалов непосредственно с поверхности (ЭКоГ) мозга во время операций применяются прилипающие электроды, в частности графитовые диски, смонтированные на эластичном резиновом, капроновом или полиэтиленовом листке, серебряные проволочки, оканчивающиеся «пуговкой», покрытой ватой Запись ведется во время операции, иногда электроды остаются в полости черепа для длительной регистрации биопотенциалов.

На показателях ЭЭГ больного, которому проводят исследование, может отразиться волнение, ориентировочный рефлекс на необычную обстановку, аппаратуру и т. д. В связи с этим следует повторить исследование, объяснить больному его необходимость и безвредность.

ЭСКоГ представляет собой запись потенциалов глубоких отелов мозга, проводимую во время трепанации черепа или после введения игольчатых электродов, оставляемых на длительное время в мозгу с диагностической целью Эти электроды изготовляются из золота, нержавеющей стали или другого материала и вводятся в мозг с использованием стереотаксических атласов.

Для так называемых базальных отведений применяются специальные электроды. Назофарингеальный электрод представляет собой слегка изогнутый зонд длиной около 10 см, изолированный на всем протяжении, кроме концевого утолщения, который соприкасается со слизистой оболочкой носа. Он позволяет фиксировать потенциалы верхнего отдела ствола мозга либо базального отдела мозга и подбугорной области.

Тимпанический электрод состоит из эластичного проводника длиной 3 см, не изолированного в конце, где происходит соприкосновение его с барабанной перепонкой, он служит для отведения потенциалов от наружно-нижних отделов височной доли. Сфеноидаль-ный электрод — это игла длиной около 6 см с мандреном, который вводится под местным обезболиванием до кости около овального отверстия или в области крыловидной ямки. Предполагается, что этим путем удается фиксировать биоэлектрическую активность передних базальных отделов височной доли.

Источник

Краткая характеристика способов регистрации электрических потенциалов головного мозга эког вп

Введение. Электрофизиологические методы ЭЭГ и ВП (электроэнцефалограмма и вызванные потенциалы) являются наиболее информативными неинвазивными методами при изучении взаимосвязей психических процессов с биоэлектрической активностью мозга человека, поскольку они прямо отражают работу различных нейрональных механизмов и структур, участвующих в протекании тех или иных изучаемых процессов. Развитие компьютерных методов обработки и анализа ЭЭГ и ВП позволило избавиться от основных недостатков этих методов — излишней информативности и трудностей, связанных с рутинным анализом отдельных и локальных электрических событий. В настоящее время данные методы широко используются при диагностике различных мозговых патологий, функциональной ассиметрии мозга, в изучении локализации нейрональных механизмов различных психических процессов и т.д.

Цель работы: формирование практических навыков регистрации, обработки, анализа и интерпретации электрофизиологических данных.

Задачи:

- Знакомство с теоретическими и практическими основами электроэнцефалографии.

- Изучение основных методов обработки и анализа данных ЭЭГ и ВП.

- Решение конкретной научной задачи с использованием данных методов.

1. Электроэнцефалограмма. Электрофизиологические методы и их вклад в изучение физиологических механизмов психических процессов.

Основы метода: временная и пространственная суммация электрических процессов. Общие принципы записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и вызванных потенциалов (ВП).

Аппаратура для регистрации биоэлектрической активности мозга. Усилители. Фильтры. Методы записи ЭЭГ и ВП. Электроды и их расположение. Система 10/20. Технические стандарты и стратегия записи. Варианты отведения потенциалов: монополярное, биполярное.

Генераторы ЭЭГ. Паттерны ЭЭГ. Ритмические и аритмические волны. Основные характеристики ЭЭГ. Форма волны. Частота. Амплитуда. Распределение. Фаза. Артефакты.

Практические задания по регистрации ЭЭГ.

- Запись ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми, открытыми глазами и при различных функциональных пробах. Блокада альфа-ритма (открывание глаз, ориентировочный рефлекс, сильная информационная нагрузка).

- Запись ЭЭГ при ритмической стимуляции.

- Визуальный анализ ЭЭГ. Артефакты.

2. Вызванные зрительные потенциалы.

1. Вызванные потенциалы. Типы классификаций ВП. Кортикальные и субкортикальные ВП. ВП на стимулы различных модальностей, их сходство и различия. Визуальные ВП. Слуховые ВП. Соматосенсорные ВП.

2. Основные принципы усреднения ВП. Основные характеристики ВП. Полярность. Латентный период. Амплитуда. Идентификация пиков. Вариабельность ВП.

3. Методы стимуляции. Интенсивность, тип, длительность, число стимулов.

Практические задания по регистрации ВП.

1. Запись ЗВП на вспышку.

2. Запись ЗВП на паттерн.

3. Запись ЗВП на замену цвета.

4. Усреднение ВП, сравнительный анализ.

3. Методы обработки и анализа ЭЭГ и ВП.

1. Спектральный анализ.

2. Корреляционный и автокорреляционный анализ.

4. Дипольные модели генераторов ЭЭГ и ВП.

Практические задания по методам обработки ЭЭГ И ВП.

1. Построение спектров фоновой ЭЭГ и ЭЭГ при различных способах стимуляции.

2. Анализ распределения градиента потенциала по скальпу. Картирование.

3. Построение и анализ дипольных моделей ЭЭГ в состоянии покоя и под влиянием различной стимуляции.

4. Построение и анализ дипольных моделей ЗВП на различные типы стимуляции.

Контрольные вопросы

- Биоэлектрическая активность мозга. Методические основы энцефалографии.

- Общие принципы записи электроэнцефалограммы.

- Основные характеристики ЭЭГ.

- Общая схема компьютерного энцефалографа. Основные блоки и их функции.

- Стратегия записи и задачи исследования.

- Визуальный и автоматический анализ артефактов. Их достоинства и недостатки.

- Изменение паттерна ЭЭГ при основных функциональных пробах.

- Ритмические и аритмические генераторы ЭЭГ.

- Классификация ВП.

- Основные принципы усреднения ВП.

- Основные характеристики ВП.

- Дифференциация ВП в зависимости от изменений параметров стимуляции.

- Индивидуальная вариация ВП.

- Сравнительный анализ ЗВП.

- Спектральный анализ и его приложения к решению задач энцефалографии.

- Основные понятия корреляционного анализа и его применение в энцефалографии.

- Пространственное распределение ЭЭГ. Картирование.

- Локализация генераторов ритмической и вызванной активности мозга с помощью дипольных моделей.

- Дипольное моделирование. Основные принципы и допущения.

- Сравнительный анализ дипольных моделей и их верификация.

- Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М.: Мир, 1989. С. 85—113, 115—149, 364—416.

- Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог, 1997. С. 10—41, 44—58, 189—193.

- Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. Таганрог, 1996. С. 10—106, 211—241.

- Рутман Э.М. Вызванные потенциалы в психологии и психофизиологии. М.: Мир, 1975. С. 3—85.

- Хэссет Д. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981. С. 10—18, 36—48, 131—198.

Программу составил

С.А.Исайчев,

кандидат психологических наук

Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9. Схема проезда. Телефонный справочник.

Дизайн и поддержка сайта 1997-2021: Станислав Козловский

Источник

Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 1. Вызванные потенциалы

Структура статьи

Что мы знаем про функциональную диагностику?

Есть расхожее выражение, что наука не стоит на месте. Несомненно, в полной мере это относится и к медицине.

Развитие средств массовой информации, и в особенности интернета, позволяет при необходимости получить огромное количество информации по интересующему вопросу в кратчайшие сроки. Все наверняка знают, или по крайней мере слышали, про МРТ ( магнитно-резонансную томографию ) или КТ (мультиспиральную компьютерную томографию ), про УЗИ, рентгенографию, гастроскопию . Но что Вы слышали про так называемую функциональную диагностику?

Все перечисленные выше методики — УЗИ, МРТ, МСКТ , рентгенография — это методы визуализации. То есть различные способы заглянуть внутрь пациента, не прибегая к хирургическому вмешательству. Результатом этих исследований будет являться картинка, изображение, в том или ином роде, какой-либо части Вашего организма.

А ведь такая картинка далеко не всегда может показать, как функционирует орган в определенный момент времени.

К примеру. МРТ головного мозга — это набор изображений (срезов) вещества головного мозга. На этом изображении можно увидеть изменения, например, очаги инсульта или опухоль. Однако, картинка остается картинкой. Мы видим мозг, но его изображению не можем сказать, как именно функционируют отдельные его части. Особенно актуально это становится в случае, когда клиника поражения головного мозга есть, а изменений на «фотографии» мозга — нет.

Тоже будет касаться и других методов, и других органов.

Так что такое функциональная диагностика? Ответ становится очевиден — это исследования, позволяющие оценить функционирование различных органов и систем.

С одним из таких методов Вы несомненно знакомы лично — это электрокардиография ( ЭКГ ). При помощи ЭКГ можно оценить электрическую активность сердца, которая будет изменяться при различных патологических процессах. А еще есть суточное мониторирование ЭКГ (его так же называют холтеровским мониторированием). Ведь ЭКГ записывается в течение нескольких секунд и если заболевание проявляет себя время от времени, хотя бы и только во сне, то зафиксировать изменения на обычной ЭКГ нет никакой вероятности. Запись ЭКГ в течение суток во много раз увеличивает шансы на успешный поиск патологии.

Но вернемся к нервной системе. Тут тоже есть метод, про который Вы наверняка слышали, а если получали водительские права или лицензию на оружие, то и испытали когда-то на себе. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Регистрация электрической активности головного мозга. Наиболее частая причина назначения — исключение или подтверждение эпилепсии.

Собственно на этих двух последних строках знания о исследовании функционирования нервной системы заканчивается у подавляющего большинства пациентов и, к огромному сожалению, у многих врачей.

В течение десятилетий существуют зарекомендовавшие себя, проверенные инструментальные методы диагностики — электронейромиография и исследование вызванных потенциалов головного мозга. Для многих специалистов, не только в России, но и «на Западе», эти диагностические процедуры ассоциируются только с несколькими относительно редкими неврологическими заболеваниями. И очень зря.

Что такое вызванные потенциалы и зачем их регистрировать?

Работа любого органа связана с определенной электрической активностью.

Не углубляясь в подробности просто спрошу: Вы, как пациент, относитесь к ЭКГ или ЭЭГ как к какому-то шаманству?

Отвечу за Вас: нет.

А ведь ЭКГ и ЭЭГ — это и есть запись той самой электрической активности (сердца и мозга соответственно). Вызванные потенциалы — тоже самое и даже проще. Вы знаете, что определенные участки головного мозга отвечают за определенные функции. В затылочной области, к примеру, зрительный центр. В височных областях центры, связанные с речью и слухом. К этим центрам идут «проводящие пути» — отростки нервных клеток, которые можно представить в виде кабелей, протянутых от органов чувств (глаз, ушей, кожи и т.д.) к центрам в головном мозге. Когда эти центры активно работают — в них возрастает электрическая активность.

Регистрация вызванных потенциалов — это не что иное, как фиксация этой самой активности, возникающей в ответ на целенаправленное раздражение каких-либо рецепторов (зрительных, слуховых, чувствительных и прочих).

В итоге, полученный результат помогает оценить функциональное состояние и определенных центров в головном мозге, и состояние проводящих путей.

Все элементарно. Понятна и диагностическая ценность подобного исследования. Так почему же регистрация вызванных потенциалов мало кому назначалась и мало кто о ней хоть что-то слышал (в отличие от той же МРТ, которую проводят не только по назначению врача, но и самостоятельно по любому поводу)? Ответить Вам на этот вопрос я затрудняюсь.

Как проводится регистрация вызванных потенциалов головного мозга?

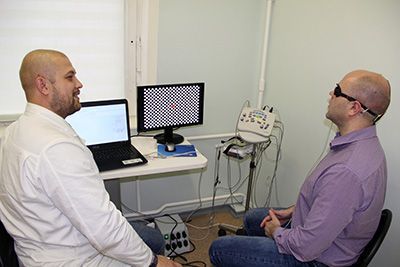

На определенные участки головы (или в области позвоночника) наклеиваются электроды — они и будут регистрировать электрическую активность соответствующих центров.

В зависимости от вида регистрируемых потенциалов, производится стимуляция.

Для системы зрения (зрительные вызванные потенциалы) используют монитор со специальной динамически изменяющейся картинкой или очки со светодиодами.

Для оценки слухового анализатора на исследуемого надевают наушники, через которые подаются звуки (в виде «щелчков») определенных параметров. Кстати, регистрацию акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) часто сочетают с другим видом функциональной диагностики — аудиометрией (это объективная оценка слуха на специальной аппаратуре, которая проводится врачом-сурдологом).

Проводящие пути и мозговые центры отвечающие за чувствительность стимулируются легкими импульсами тока — ощущения несколько неприятны, но опасности ток никакой не представляет.

Есть еще много видов вызванных потенциалов. Можно оценить состояние вестибулярного аппарата (вестибулярные миогенные вызванные потенциалы), состояние памяти (когнитивные вызванные потенциалы Р300), вегетативной нервной системы (многим ведь ставился полумифический диагноз «вегето-сосудия дистония», но почему-то никто не проверял «тонус» той самой вегетатики с помощью вызванных потенциалов), определить изменения болевого порога при хронических болях и многое другое.

Само исследование занимает от нескольких минут до часа, в зависимости от типов регистрируемых потенциалов. Каких-либо дискомфортных ощущений исследования не вызывают. Разве регистрация ССВП (соматосенсорных вызванных потенциалов) проводится с помощью электрической стимуляции, что несколько неприятно. И не стоит приходить обследоваться после кропотливой укладки волос — электроды крепятся на голову с помощью специальной пасты, так что прическа будет безнадежно испорчена.

При каких заболеваниях и симптомах необходима регистрация вызванных потенциалов?

Выше уже говорилось, что это исследование нервной системы назначают крайне редко при всей его информативности. Ниже краткий список заболеваний и состояний при которых может быть рекомендована регистрация вызванных потенциалов.

- Стоимость: 3 000 руб.

- Продолжительность: 30 — 60 минут

- Госпитализация: Амбулаторно

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

- снижение зрения, слепота

- рассеянный склероз

- сахарный диабет 1 и 2 типа

- ретробульбарный неврит

- невропатия зрительного нерва

- опухоли головного мозга и сосудистые мальформации со сдавлением зрительного нерва или зрительного тракта

- повышение внутриглазного давления

- снижение зрения или слепота неясной этиологии

- травмы и сосудистые заболевания головного мозга

- энцефалит, энцефаломиелит

- и другие заболевания

- Стоимость: 3 000 руб.

- Продолжительность: 30 — 60 минут

- Госпитализация: амбулаторно или до 2-ух часов в стационаре

Акустические стволовые (слуховые) вызванные потенциалы (АСПВ)

- нарушение слуха (для проведения дифференциальной диагностики между периферическим и центральным поражением)

- нарушение речи у детей

- рассеянный склероз

- энцефалит, энцефаломиелит и их последствия

- травмы и сосудистые заболевания головного мозга и их последствия

- опухоли головного мозга

- и ряд других заболеваний

У детей регистрация АСВП может проводится, а иногда и единственно возможна, во время наркоза.

- Стоимость: 8 500 руб.

- Продолжительность: 20 — 50 минут

- Госпитализация: Амбулаторно

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)

- нарушение чувствительности в конечностях (онемение, болезненные ощущения)

- слабость в руках и/или ногах

- нарушение потенции

- нарушение мочеиспускания

- рассеянный склероз

- энцефаломиелит, миелит и их последствия

- плекоспатии, полинейропатии

- нарушения потенции и мочеиспускания

- хронические болевые синдромы

- травмы и сосудистые заболевания спинного мозга, головного мозга и их последствия

Когнитивные вызванные потенциалы (P300, MNN)

- снижение памяти

- деменция

- болезнь Альцгеймера

- болезнь Паркинсона

В отличие от предыдущих методов, исследование не может быть проведено у больных, с которыми не возможен адекватный контакт и которые не могу выполнять инструкции исследователя.

Тригеминальные вызванные потенциалы, R III ноцицептивный рефлекс, экстероцептивная супрессия жевательных мышц

- острые и хронические болевые синдромы различного происхождения

- хронические головные боли различного происхождения

- невропатия тройничного нерва, тригеминальная невралгия

Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП)

- нарушения равновесия и головокружения различной этиологии

- болезнь Меньера

- сосудистые и воспалительные поражения центральной нервной системы, вестибулярного аппарата

- нарушения слуха различной этиологии

- опухоли головного мозга

Регистрация вестибулярных миогенных вызванных потенциалов часто дополняется проведение регистрации АСВП (акустических стволовых вызванных потенциалов).

Кожные симпатические вызванные потенциалы, вегетативные вызванные потенциалы (КСВП)

- полинейропатии различной этиологии

- сахарный диабет 1 и 2 типа

- дисфункция вегетативной нервной системы («вегето-сосудистая дистония»)

- хронические болевые синдромы

Как видно, список совсем не маленький. Несомненно, само подозрение на перечисленные заболевания или возникновение указанных симптомов требует самого серьезного внимания со стороны заболевшего и непременного посещения врача. Да и сам результат регистрации вызванных потенциалов требует отдельной трактовки лечащим врачом в совокупности с клинической картиной. Важно помнить, что любое обследование, так же, как и любая терапия (пусть и кажущиеся безобидными обезболивающие, например) должны быть к месту, чтобы не стать бесполезной тратой времени и денег. Собственно говоря, именно в этом и состоит работа грамотного врача.

В следующей части мы поговорим о другом относительно редком методе исследования нервной системы — о игольчатой и стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ).

Источник