Кость способ обработки скульптором

Обработка кости

Номенклатура костяных изделий XIV-XV вв. была довольно обширной. Для хозяйственных надобностей из кости делали пряслица и иглы, ложки, вешалки и пеналы, ручки ножей и разных инструментов, спицы для прялок и цевки челноков, художественные накладки и резные навершия. Из предметов туалета и костюма известны гребни, копоушки, булавки, пуговицы, поясные пряжки. Много делали игральных «костей», шашек, шахмат, всевозможных печатей и даже технических деталей, вроде подшипников, вертлюгов, валиков, обкладок луков и т. п.

Массовым материалом косторезного производства были кости крупных домашних животных, а также рога лосей и оленей; иногда использовали рога быков, туров и даже моржовую кость.

Чтобы превратить кость домашнего животного (для производства шли берцовые, пястные и плюсневые кости) в поделочный полуфабрикат, ее необходимо было обезжирить, а затем костные цилиндры расправить в пластины. После длительного процесса вываривания кости в щелоке, ее под сильными прессами (клиновые зажимы) расправляли в пластины.

Инструментарий костореза состоял из набора ножей, пил, плоских и гравировальных резцов, циркульных резцов, сверл-дрелей, обычных перовидных сверл, напильников и разных других приспособлений.

Полуфабрикаты разделывали на заготовки изделий большими лучковыми пилами с толщиной. зуба 1,5-1,8 мм. Для пропилов зубьев гребней и других подобных работ применяли лучковые пилы с очень тонким лезвием, достигающим 0, 3 мм толщины. Широкие плоскости после обработки ножами и плоскими (строгающими) резцами зачищали напильником. Косторезы использовали два типа напильников. Для тонкой чистовой обработки применяли односторонние напильники с дугообразным рабочим лезвием и обычной однорядной насечкой с односторонним зубом (нарезка на внешней выгнутой стороне полотна). Этими напильниками производили и всевозможные фигурные выемы на изготовляемых предметах. Рабочее полотно подобного напильника, найденного в Новгороде в слое XIV в., — 106 мм длины. Прямоугольное сечение выгнутого полотна равно 8×5 мм. У крупного одностороннего зуба шаг — 4,5 мм. Для черновой обработки и обработки значительных по размеру поверхностей применяли массивные напильники с особым зубом типа «рашпиль». Эти напильники, оставляя более грубую поверхность, чем напильники первого типа, были более производительными, так как снимали сразу значительный слой кости.

Интересную конструкцию имели маленькие сверла-дрели с лучковым приводом. Тарсие сверла применяли для изготовления отверстий диаметром в 1-4 мм. На железный тонкий стержень длиной 100 мм, имеющий в середине плоский щиток, надевали приводную катушку. Внизу у стержня было стальное перовидное лезвие, а вверху — черенок для круглой рукоятки. Приводная катушка соединялась со струной маленького лука. При движении вправо или влево катушка вращалась вместе со сверлом. Для развертки больших отверстий (диаметром до 15 мм) применяли обычные перовидные сверла ( См. Б. А. Колчин. Ук. соч. МИА, № 65, стр. 38. ).

Большое количество костяных поделок изготовляли на токарном станке. Форма изделий по сложности токарной работы была разнообразной — от простых плоских шайб-шашек до сложных круглых точеных колец. Вытачивание круглого кольца на токарном станке и в настоящее время считается довольно сложной операцией.

Для изготовления круглого кольца сначала вытачивали пустотелый цилиндр с небольшим припуском на дальнейшую обработку, затем из этого цилиндра на одном конце начинали вытачивать кольцо, другим концом он был закреплен в шпинделе токарного, станка. После этого приступали к наружной обточке, делая наружный валик кольца. Когда большая часть кольца была готова, его срезали с цилиндра.

Токарные станки косторезов менее мощны, чем у токарей по дереву: возможно, их приводили в движение даже ручным лучковым приводом. В станке имелся шпиндель для крепления изделия. Круглое кольцо из трубчатой кости могло быть выточено только при наличии жесткого вращающегося шпинделя.

Вещи хозяйственного и домашнего обихода в XIV-XV вв. по сравнению с вещами XII-XIII вв. более стандартны и однотипны, их форма более строга и максимально «рационализирована»; так же максимально упрощена и технология, хотя отдельные техноло-

гические операции, составляющие процесс производства в целом, остаются на высоком техническом уровне, не уступающем уровню домонгольского периода. Это явление было связано в основном с развитием русского города, городского быта и узкоспециализированного ремесла. Огромный спрос на такие изделия городского и сельского населения и массовость продукции вызывали упрощение конструкции и технологии вещей.

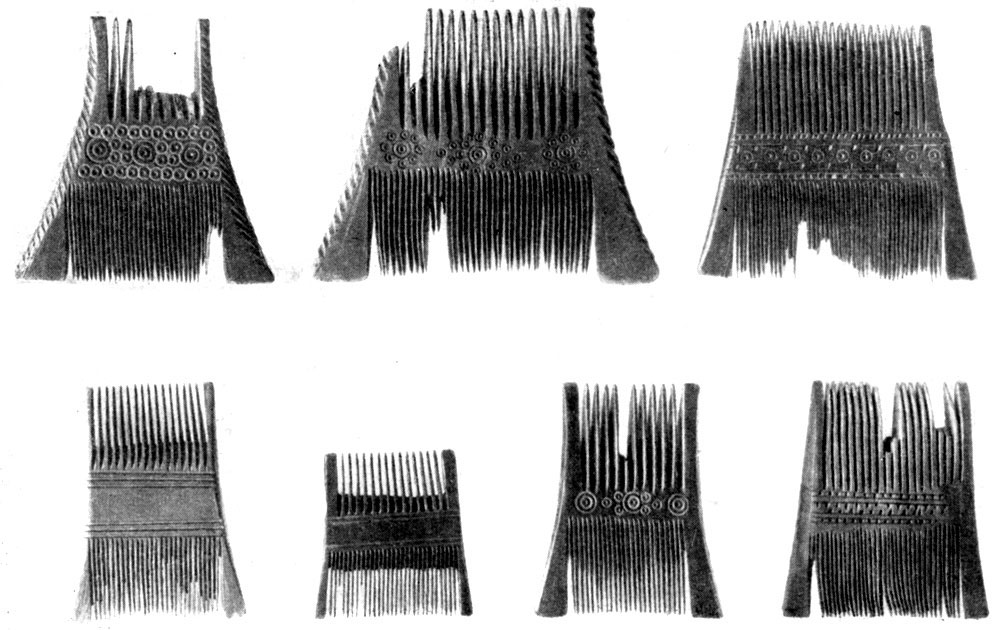

Костяные гребни ремесленного производства XIV в. Новгород. (Коллекция НАЭ).

Ярким примером подобного упрощения могут служить костяные гребни. В течение XII-XIII вв. сменилось 10 типов гребней; одновременно существовало до 6 типов. Это были цельные или наборные двусторонние гребни разных конфигураций, украшенные циркульным, линейным или иными орнаментами. В самом конце XIII в. их сменяет единый тип плоского цельного прямоугольного гладкого двустороннего гребня. В течение XIV в. продолжал еще бытовать один тип гребня XII-XIII вв. — трапециевидной формы, но в конце XIV в. пропадает и он. В XV в. известен только один тип гребней, сделанных из кости. Технологически этот гребень характеризуется высоким профессиональным уровнем. Кость гребня гладко отстрогана, прямоугольная форма строга и правильна, зубья сделаны пропилом тонкой пилой. В это время такой же формы изготовляли и гребни деревянные.

Среди костяных изделий значительную массу составляли художественные поделки: навершия посохов, накладные пластинки на шкатулки и кожаные сумки, всевозможные привески. Навершия изготовляли в виде головок птиц и зверей, выполненных очень часто довольно натуралистично и в виде разнообразных геометрических фигур. На плоских накладных пластинках изображали фантастических зверей, солнечные знаки, геометрический, растительный, циркульный орнаменты, всевозможные плетенки и другие мотивы.

Несколько мастерских ремесленников по обработке кости раскопано в Новгороде. Интересен комплекс находок, вскрытых в 4-м ярусе, датируемом 20-ми гг. XV в. Внутри сруба мастерской (4,8×4,2 м), сохранившегося на два венца, имелся хороший тесовый пол. Мастерская сгорела. Внутри сруба и вокруг него собрано много костяных поделок, полуфабрикатов и огромное количество отходов косторезного производства — обрезков и сколов костей (только одних отпиленных эпифизов около 150). Из готовой продукции найдено несколько костяных рукояток ножей; некоторые из них обработаны не полностью; инструментарий представлен только косторезными ножами ( См. Б. А. Колчин. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа. МИА, № 55. М., 1956, стр. 54.).

Источник

Материалы скульптуры. Виды материалов

Содержание скульптуры неразрывно связано с материалом. С одной стороны, материал задает направление в формообразовании, приводя к раскрытию пластического образа, с другой — обусловливая характер формы, диктует выбор материала. В триаде «содержание, форма, материал» форма выступает связующим элементом, посредником между замыслом и возможностью его воплотить. Скульптурный образ может быть создан тогда, когда все три компонента будут гармонично взаимодействовать. При этом форма станет зрительно осязательной благодаря материалу, а художественную ценность приобретет с помощью замысла.

Каждый из компонентов триады вносит определенную лепту в процесс создания скульптурного произведения. Материал изначально нацеливает скульптора на развитие идеи, его специфические особенности могут быть весомыми и при завершении всей работы. Примером служит работа О. Родена «Ева», которую он выполнил в двух материалах: в бронзе и мраморе. Восприятие этих произведений различно. Это доказывает, что выбор материала — не просто этап в работе скульптора, а творческий поиск, позволяющий наиболее интересно раскрыть замысел.

Камень — один из самых древних материалов, который применялся в скульптуре. Сначала он ассоциировался с неким божеством, застывшим в твердой форме. Постепенно он стал одним из излюбленных материалов для создания различных фигурок. Размеры скульптуры зависят от размера камня. Камень — природный материал, обладающий богатой, сложной структурой, поэтому скульптор, приступая к созданию произведения, исходит из его строения, неповторимых очертаний. Каждая порода предполагает специфические способы обработки, обусловленные пластическими свойствами: фактурой, текстурой, зернистостью, твердостью (плотностью).

Породы камня: гранит, диорит, базальт, лабрадорит, порфир, сиенит, габбро, мрамор.

Техника обработки: рубка (высекание), вырезание, шлифование, удаление ненужных частей материала и постепенное высвобождение объемной формы.

Металл— твердый материал, но скульптурное изображение получается только после предварительного доведения его до жидкого состояния путем накаливания и плавления, а затем отливания с последующим отвердением.

Бронза относится к группе твердых материалов. Имеет много достоинств, и в их числе прочность, долговечность, выразительность. Восприятие образа, выполненного из бронзовой скульптуры, усиливается благодаря тому, что темный оттенок бронзы, получаемый при ее отливке, полируют, и поверхность приобретает еще больший объем из-за игры света и тени.

Техника обработки:литье, зачистка, полирование. Для обработки жидкого металла, в том числе и бронзы, применяют иногда гальванопластику, твердого металла — ковку, чеканку.

В эту группу входят также чугун, свинец, алюминий, железо, олово, медь, сталь.

Синтетические твердые материалы (железобетон, цветной цемент, оргстекло, эпоксидные смолы, пластмасса) — сплавы, имеющие особую пластическую выразительность, обусловленную способностью создавать различные фактуры и цвета.

Дерево относится также к числу древнейших материалов, которые обладают богатыми выразительными возможностями из-за своей природной структуры (годовые кольца; волокнистая основа, окружающая ствол дерева; цвет коры и внутренней части ствола; узор поверхности, ее фактурность).

В скульптуре применяются следующие породы деревьев: самшит, граб, кизил, клен, тисс, груша, кавказский орех, вяз, бук, береза, дуб, ель, сосна, тополь, осина, липа, ясень, кедр, лиственница, яблоня. Из-за своей редкости и сложности в обработке не всегда используются кебраччо и альгоробо, произрастающие в Аргентине.

Техника обработки: вырезание.

Кость относится к твердым материалам, производным от останков животных. Иногда, для того чтобы добыть этот материал, истребляли многих животных (слонов, моржей), так как их кости (бивни) считаются наиболее ценными.

Техника обработки: вырезание, а с XX в. высверливание.

Глина — также один из самых древних материалов, применяемых в скульптуре. Не все ее сорта пригодны для работы из-за высокого содержания песка и вязкости. Наиболее употребляемые сорта глины: серо-белая (серебристая), серо-желтая (ее определяют как сухую), серо-зеленая (жирная).

Техника обработки: лепка, обжиг, глазурирование.

Виды керамической скульптуры: терракота, майолика, фарфор, фаянс.

Пластилин похож по своим качествам на глину. В отличие от нее он не полностью природный материал. Его правильнее отнести к материалам искусственным, полученным в результате механического смешения нескольких компонентов. Очень эластичен и мягок, что, с одной стороны, позволяет работать в мелкой пластике и выполнять утонченные детали в скульптурном изображении, с другой — подвержен температурному воздействию, при больших температурах начинает терять форму. Поэтому его чаще всего используют для выполнения эскизов в процессе скульптурных поисков, в работах, которые не рассчитаны на долговечность. В качестве основного материала для создания больших как по размеру, так и по значимости объемных пластических образов не применяется. Однако пластилин довольно часто можно встретить в работах живописнего плана. Благодаря его податливости и пластичности пластилином рисуют, создавая полуобъемные изображения на плоскости (на картоне и фанере). Но эти произведения относятся к живописи.

Техника обработки и инструменты те же, что и при работе с глиной.

Воск в скульптуре — одновременно и частое, и редкое явление, поскольку его могут применять в формовке для подготовительной работы и для создания самостоятельных скульптурных произведений. В процессе нагревания легко приобретает любую форму, которую задумывает скульптор.

Техника обработки: нагревание, после чего из него можно лепить любой пластический образ, или доведение до расплавленного состояния с последующим выливанием в заранее подготовленную форму. В последнее время процесс литья из воска применяется для изготовления свечей, имеющих различные конфигурации и выполняемых в виде скульптур малой формы.

Гипс, как и воск, может быть как вспомогательным материалом, используемым на первоначальных стадиях выполнения скульптуры, так и основным.

Его используют при отливке, так как он, представляя собой порошок, разводимый в воде, быстро застывает. Из сырой гипсовой массы можно создать пластический образ путем лепки, но процесс этот должен быть кратковременным, поскольку гипс быстро теряет свою эластичность. Гипсовую скульптуру иногда расписывают или тонируют под металл.

Стук схож по своим свойствам с гипсом (известь, травертин с добавлением толченого мрамора или черепицы).

Стекло относится к тем материалам, ценность которых заключается в их хрупкости. Именно утонченность позволяет создать оригинальные, необычные по форме скульптурные стеклянные изображения.

Будучи синтетическим материалом, обладает широкой цветовой гаммой, которая придает скульптурам особую выразительность, раскрывающую определенную идею. В последнее время стеклянная скульптура развивается благодаря современным технологиям и приобретает все новые трактовки и функции — от утилитарной (простого стакана) до художественно-эстетической (статуэтки малой формы, выполненные в мелкой пластике).

Техника о б р а б отки: выдувание.

Лед, снег — материалы, с помощью которых можно создать произведения скульптуры «на один день». Родственные компоненты одной цепи явлений, они обладают удивительными качествами, а именно способны изменять свои свойства, переходить из одного состояния в другое, что не позволяет создавать долговечные скульптуры, если только не содержать их при специально подобранном температурном режиме.

Техника обработки:высекание, вырезание, выпиливание, отливка с последующим замораживанием. Ледовые скульптуры выполняются либо из целого куска льда путем высекания, вырезания, выпиливания, либо с помощью заливания жидкости в определенную форму с последующей заморозкой.

Бумага — самый неожиданный в скульптуре материал. Способы работы с ней разнообразны.

Появление скульптуры из бумаги способствовало выделению такого направления в искусстве, как бумагопластика, суть которой заключается в использовании различных приемов сложения и вырезания бумаги с целью создания определенного пластического образа. В Японии бумагопластика, именуемая искусством оригами, существует уже много веков. Теперь оно развивается повсеместно. Каждая культура вносит свои дополнения и в технику, и в содержание оригами, расширяя возможности этого вида пластической деятельности.

После специальной обработки (замачивания, смешения с клейстером, процеживания) бумага может стать прочным пластическим материалом, обладающим такими же свойствами, что и глина, но более прочными. Однако бумажная масса из-за своей вязкости не всегда позволяет работать в мелкой пластике. Скульптура, выполненная из этого материала, имеет обобщенные формы без конкретизации отдельных деталей.

Разновидность бумагопластики — техника папье-маше, благодаря которой можно создать либо копию скульптуры, либо новый образ. Объемную основу, предварительно смазав вазелином или специальным жиром, обклеивают кусочками бумаги в несколько слоев. После высыхания основу, на которую наклеивалась бумага, вынимают В результате остается ее бумажная копия. Полученный «бумажный слепок» зачищают, покрывают грунтом и расписывают. Технику папье-маше применяют при изготовлении различных масок, имеющих рельефную основу, для создания объемной скульптуры.

Дата добавления: 2016-02-16 ; просмотров: 20774 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник