- Вопрос 65. Теплопередача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Физиологический механизм теплоотдачи.

- Конвекция это способ теплоотдачи организма осуществляемый путем

- Конвекция это способ теплоотдачи организма осуществляемый путем

- Физиология человека и животных

- Разделы

- Терморегуляция. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. Суточные изменения температуры тела у человека

Вопрос 65. Теплопередача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Физиологический механизм теплоотдачи.

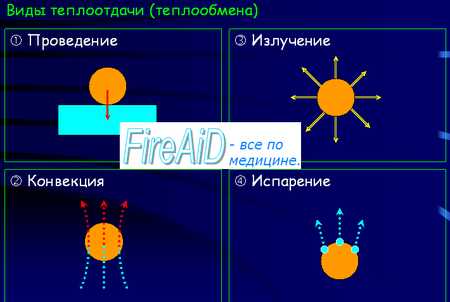

Различают следующие механизмы отдачи тепла организмом в окружающую среду:

1. Теплоотдача путем излучения

Излучение — это способ отдачи тепла в окружающую среду поверхностью тела человека в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона (а = 5 — 20 мкм). Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности изучения и разности средних значений температур кожи и окружающей среды. Площадь поверхности излучения — это суммарная площадь поверхности тех частей тела, которые соприкасаются с воздухом.

При температуре окружающей среды 20°С и относительной влажности воздуха 40-60% организм взрослого человека рассеивает путем излучения около 40-50% всего отдаваемого тепла. Теплоотдача путем излучения увеличивается при понижении температуры окружающей среды и уменьшается при ее повышении. В условиях постоянной температуры окружающей среды излучение с поверхности тела возрастает при, повышении температуры кожи и уменьшается при ее понижений. Если средние температуры поверхности кожи и окружающей среды выравниваются (разкость температур становится равной нулю), отдача тепла излучением становится невозможной. Снизить теплоотдачу организма излучением можно за счет уменьшения площади поверхности излучения («сворачивания тела в клубок»). Если температура окружающей среды превышает среднюю температуру кожи, тело человека, поглощая инфракрасные лучи, излучаемые предметами, согревается.

Теплоотдача путем теплопроведения

Теплопроведение — способ отдачи тепла, имеющий место при контакте, соприкосновении тела человека с другими физическими телами. Количество тепла, отдаваемого в окружающую среду этим способом, пропорционально разнице средних температур контактирующих тел, площади контактирующих поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности контактирующего тела. Сухой воздух, жировая ткань характеризуются низкой теплопроводностью и являются теплоизоляторами. Использование одежды из тканей, содержащих большое число маленьких неподвижных «пузырьков» воздуха, дает возможность уменьшить рассеяние тепла путем теплопроводности. Влажный, насыщенный водяными парами воздух, вода характеризуются высокой теплопроводностью. Поэтому пребывание при низкой температуре в среде с высокой влажностью сопровождается усилением теплоиотерь организма. Влажная одежда также теряет свои теплоизолирующие свойства.

3. Теплоотдача путем конвекции

Конвекция — способ теплоотдачи организма, осуществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Для рассеяния тепла конвекцией требуется обтекание поверхности тела потоком воздуха с более низкой температурой, чем температура кожи. При этом контактирующий с кожей слой воздуха нагревается, снижает свою плотность, поднимается и замещается более холодным и более плотным воздухом. В условиях, когда температура воздуха равна 20°С, а относительная влажность — 40-60%, тело взрослого человека рассеивает в окружающую среду путем теплопроведения и конвекции около 25-30% тепла. Количество отдаваемого конвекцией тепла увеличивается при увеличении скорости движения воздушных потоков (ветер, вентиляция). Теплопроведение и конвекция, также как излучение, становятся неэффективными способами отдачи тепла при выравнивании средних температур поверхности тела и окружающей среды.

Источник

Конвекция это способ теплоотдачи организма осуществляемый путем

Существуют следующие пути отдачи тепла организмом в окружающую среду: излучение, теплопроведение, конвекция и испарение.

Излучение — это способ отдачи тепла в окружающую среду поверхностью тела человека в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона (а = 5—20 мкм). Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности излучения и разности средних значений температур кожи и окружающей среды. Площадь поверхности излучения — это суммарная площадь поверхности тех частей тела, которые соприкасаются с воздухом. При температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 40—60 % организм взрослого человека рассеивает путем излучения около 40—50 % всего отдаваемого тепла. Теплоотдача путем излучения возрастает при понижении температуры окружающей среды и уменьшается при ее повышении. В условиях постоянной температуры окружающей среды излучение с поверхности тела возрастает при повышении температуры кожи и уменьшается при ее понижении. Если средние температуры поверхности кожи и окружающей среды выравниваются (разность температур становится равной нулю), отдача тепла излучением становится невозможной. Снизить теплоотдачу организма излучением можно за счет уменьшения площади поверхности излучения («сворачивания тела в клубок»). Если температура окружающей среды превышает среднюю температуру кожи, тело человека, поглощая инфракрасные лучи, излучаемые окружающими предметами, согревается.

Теплопроведение — способ отдачи тепла, имеющий место при контакте, соприкосновении тела человека с другими физическими телами. Количество тепла, отдаваемого организмом в окружающую среду этим способом, пропорционально разнице средних температур контактирующих тел, площади контактирующих поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности контактирующего тела. Сухой воздух, жировая ткань характеризуются низкой теплопроводностью и являются теплоизоляторами. Использование одежды из тканей, содержащих большое число маленьких неподвижных «пузырьков» воздуха между волокнами (например, шерстяные ткани), дает возможность организму человека уменьшить рассеяние тепла путем теплопроводности. Влажный, насыщенный водяными парами воздух, вода характеризуются высокой теплопроводностью. Поэтому пребывание человека в среде с высокой влажностью при низкой температуре сопровождается усилением теплопотерь организма. Влажная одежда также теряет свои теплоизолирующие свойства.

Конвекция — способ теплоотдачи организма, осуществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Для рассеяния тепла конвекцией требуется обтекание поверхности тела потоком воздуха с более низкой температурой, чем температура кожи. При этом контактирующий с кожей слой воздуха нагревается, снижает свою плотность, поднимается и замещается более холодным и более плотным воздухом. В условиях, когда температура воздуха равна 20 °С, а относительная влажность — 40—60 %, тело взрослого человека рассеивает в окружающую среду путем теплопро-ведения и конвекции около 25—30 % тепла (базисная конвекция). При увеличении скорости движения воздушных потоков (ветер, вентиляция) значительно возрастает и интенсивность теплоотдачи (форсированная конвекция).

Отдача тепла организмом путем теплопроведения, конвекции и излучения, называемых вместе «сухой» теплоотдачей, становится неэффективной при выравнивании средних температур поверхности тела и окружающей среды.

Теплоотдача путем испарения — это способ рассеяния организмом тепла в окружающую среду за счет его затраты на испарение пота или влаги с поверхности кожи и влаги со слизистых оболочек дыхательных путей («влажная» теплоотдача). У человека постоянно осуществляется выделение пота потовыми железами кожи («ощутимая», или железистая, потеря воды), увлажняются слизистые оболочки дыхательных путей («неощутимая» потеря воды) (рис. 13.4). При этом «ощутимая» потеря воды организмом оказывает более существенное влияние на общее количество отдаваемого путем испарения тепла, чем «неощутимая».

При температуре внешней среды около 20 «С испарение влаги составляет около 36 г/ч. Поскольку на испарение 1 г воды у человека затрачивается 0,58 ккал тепловой энергии, нетрудно подсчитать, что путем испарения организм взрослого человека отдает в этих условиях в окружающую среду около 20 % всего рассеиваемого тепла. Повышение внешней температуры, выполнение физической работы, длительное пребывание в теплоизолирующей одежде усиливают потоотделение и оно может возрасти до 500— 2000 г/ч. Если внешняя температура превышает среднее значение температуры кожи, то организм не может отдавать во внешнюю среду тепло излучением, конвекцией и теплопроведением. Организм в этих условиях начинает поглощать тепло извне, и единственным способом рассеяния тепла становится усиление испарения влаги с поверхности тела. Такое испарение возможно до тех пор, пока влажность воздуха окружающей среды остается меньше 100 %. При интенсивном потоотделении, высокой влажности и малой скорости движения воздуха, когда капли пота, не успевая испариться, сливаются и стекают с поверхности тела, теплоотдача путем испарения становится менее эффективной.

Источник

Конвекция это способ теплоотдачи организма осуществляемый путем

Терморегуляция (теплообмен) — это совокупность физиологических процессов в организме теплокровных животных и человека, обеспечивающих поддержание постоянства температуры тела на определенном уровне с очень небольшими колебаниями.

Температура внутренней среды организма поддерживается на сравнительно постоянном уровне по принципу саморегуляции, согласно которому отклонение температуры от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, является стимулом, возвращающим ее к этому уровню. Совокупность структур, обеспечивающих саморегуляцию температуры организма, составляет так называемую функциональную систему терморегуляции (П. К. Анохин).

Постоянство температуры тела обеспечивается двумя противоположно направленными процессами — теплопродукцией и теплоотдачей.

Теплопродукция, т. е. выработка тепла в организме, зависит от интенсивности метаболических процессов, поэтому часто ее называют химической теплорегуляцией. Теплоотдачу поверхностью тела во внешнюю среду называют физической теплорегуляцией.

Отдача тепла организмом осуществляется проведением (конвекцией), излучением (радиацией) и испарением пота.

При высокой температуре окружающей среды отдача тепла Организмом теплокровных животных, кожа которых почти лишена потовых желез (например, собаки), дополнительно осуществляется за счет испарения пота, а также за счет испарения жидкости с поверхности дыхательных путей. Наконец, часть тепла выделяется из организма вместе с мочой и калом .

Если процессы теплопродукции преобладают над процессами теплоотдачи, наступает перегревание организма (см.). Если же, наоборот, процессы теплоотдачи преобладают над процессами теплопродукции, наступает охлаждение (см.).

В терморегуляции принимают участие как гуморальные, так и нервные механизмы.

Температурные колебания окружающего воздуха действуют на специальные рецепторные образования, чувствительные к изменению температуры (терморецепторы). Различают тепловые и холодовые рецепторы . Возбуждение от терморецепторов поступает по специальным проводящим путям в головной мозг и вызывает изменения активности центра терморегуляции, расположенного в области гипоталамуса. Возбуждение различных отделов этого центра приводит к изменению процессов теплопродукции и теплоотдачи. При выключении центра терморегуляции специальными химическими веществами организм утрачивает способность к поддержанию постоянства температуры. Эту особенность в последние годы используют в клинике для искусственного охлаждения организма во время сложных хирургических операций на сердце .

Источник

Физиология человека и животных

Разделы

Терморегуляция. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. Суточные изменения температуры тела у человека

Человек, как и другие млекопитающие, относится к организмам с постоянной температурой тела – гомойотермные организмы, в отличие от пресмыкающихся, рыб, насекомых (пойкилотермные организмы). Внутренняя, или центральная, температура тела остается относительно постоянной, несмотря на значительные колебания температуры окружающей среды. Как правило, в среднем нормальная температуры тела равна 37 о С с колебаниями от 36,1 о С до 37,2 о С, т.е. внутренняя температура организма контролируется в пределах 0,6 о С. Максимальная температура тела отмечается в 18 часов, минимальная – в 4 часа утра.

Подобно колебаниям содержания кислорода и рН, изменение внутриклеточной температуры значительно модулирует метаболизм в клетках. Многие жизненно важные ферменты функционируют в узком температурном диапазоне, что требует соответствующих механизмов для поддержания теплового баланса.

Тепло образуется в процессе метаболизма. Любое усиление клеточного метаболизма (в результате увеличения уровня тиреоидных гормонов, адреналина или норадреналина в крови, увеличения скорости основного обмена или при физических нагрузках) повышает выработку тепла. В организме человека 60 % всего тепла образуется в мышцах, 30 % – в печени, 10 % – в прочих органах. В среднем человек массой 70 кгв условиях покоя выделяет около 72 ккал/час, а чтобы повысить его температуру на 1 о С, надо затратить примерно 58 ккал.

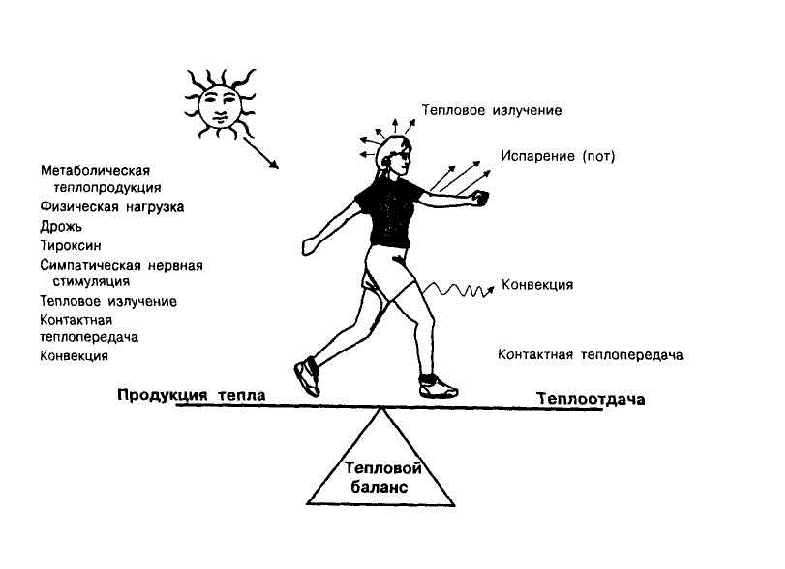

Тепловой баланс – это соотношение процессов теплопродукции, теплоудержания и теплоотдачи, т.е. баланс между системами, продуцирующими тепло и системами, в которых это тепло теряется .

Теплопродукция в основном является результатом биохимических процессов, теплоотдача и теплоудержание – преимущественно результат физических процессов.

Механизмы теплопродукции. Основное количество тепла в организме образуется при окислении белков, жиров и углеводов, а также в результате гидролиза АТФ. В условиях низкой температуры среды в организме включаются дополнительные механизмы образования тепла:

1. Сократительный термогенез (образование тепла вследствие сокращения скелетных мышц):

а) произвольная двигательная активность;

б) холодовая мышечная дрожь;

в) холодовой мышечный тонус (прирост мышечного тонуса на холоде).

2. Несократительный термогенез (образование тепла в результате активации процессов катаболизма – гликолиза, гликогенолиза, липолиза). Он может наблюдаться в скелетных мышцах, печени, буром жире (за счет специфического динамического действия пищи).

Механизмы теплоотдачи. Отдача тепла организмом в окружающую среду осуществляется следующими путями (рисунок):

1) испарение – отдача тепла за счет испарения воды;

2) теплопроведение – отдача тепла путем непосредственного контакта с холодным воздухом окружающей среды (уменьшается при наличии одежды и подкожного жирового слоя);

3) теплоизлучение – отдача тепла с участков кожи, не прикрытых одеждой;

4) конвекция – отдача тепла за счет нагревания прилежащих слоев воздуха, поднимания этих нагретых слоев и их замены холодными порциями воздуха.

В условиях температурного комфорта (20 – 22 о С) основное количество тепла отдается благодаря теплопроведению, теплоизлучению и конвекции, и лишь 20 % теряется с помощью испарения. При высокой температуре окружающей среды путем испарения теряется до 80 – 90 % тепла.

Теплоудержание обеспечивается подкожным жировым слоем, волосяным покровом, одеждой и поддержанием позы, при которой поверхность тела и процессы теплоотдачи минимальны. У теплокровных животных температура поддерживается на постоянном уровне. При этом можно выделить 2 зоны поддержания температуры тела: гомойотермная «сердцевина» или «ядро», где температура действительно поддерживается постоянно и пойкилотермная «оболочка» – все ткани, расположенные не глубже 3 см от поверхности тела (кожа, подкожная клетчатка и т. д.), температура которых во многом зависит от температуры окружающей среды. Для определения средней температуры тела используют формулу Бартона:

Рисунок. Составляющие теплового баланса человека (Рафф, 2001)

У человека средняя температура мозга, крови, внутренних органов приближается к 37 о С. Физиологический предел ее колебаний составляет 1,5 о С. Температура тела более 43 о С практически несовместима с жизнью человека. Существуют циркадианные, т.е. околосуточные колебания температуры тела в пределах 1 °С. Минимальная температура отмечается в предутренние часы, максимальная – во второй половине дня.

При комфортной температуре (20 – 22 о С) окружающей среды поддерживается определенный баланс между теплопродукцией и теплоотдачей. При температуре окружающей среды ниже 12 о С возрастает теплоудержание и, соответственно, теплопродукция, при температуре окружающей среды выше 22 о С преобладают процессы теплоотдачи и снижается теплопродукция.

Центры терморегуляции находятся в гипоталамусе. В переднем гипоталамусе – центры теплоотдачи, в заднем – центры теплопродукции.

Терморецепторы располагаются в коже, во внутренних органах, дыхательных путях, скелетных мышцах и ЦНС. Больше всего терморецепторов находится в коже головы и шеи. Есть холодовые и тепловые терморецепторы. Симпатическая нервная система регулирует процессы теплопродукции (гликогенолиз, липолиз) и теплоотдачи (потоотделение, изменение тонуса кожных сосудов и т.д.). Соматическая система регулирует тоническое напряжение, произвольную и непроизвольную активность скелетных мышц, т.е. процессы сократительного термогенеза.

Гипертермия наступает при температуре окружающей среды выше 37 0 С (особенно при высокой влажности воздуха) или же при слишком интенсивном образовании тепла в организме при тяжелой физической работе. При этом в первой (компенсированной) стадии расширяются периферические сосуды, усиливается потоотделение, учащается дыхание, что способствует удалению избытка тепла. Во второй стадии (также способной компенсироваться), несмотря на усиление теплоотдачи, температура тела повышается, учащаются дыхание и пульс, начинает болеть голова. Третья стадия (некомпенсированная) характеризуется падением артериального давления, затормаживанием дыхания, исчезновением рефлексов вплоть до смертельного исхода.

Гипотермия возникает при нарушении баланса между теплопродукцией и теплоотдачей с преобладанием теплоотдачи. Чаще всего гипотермия развивается вследствие переохлаждения при низкой температуре окружающей среды. Алкогольное опьянение, отсутствие мышечных движений, истощение облегчают развитие гипотермии. В первой фазе гипотермии в организме усиливается теплопродукция (за счет мышечной дрожи и повышения обмена веществ) и уменьшается теплоотдача (за счет спазма периферических сосудов, уменьшения потоотделения) и т.д. Во второй (декомпенсированной) фазе температура тела падает, функции головного мозга затормаживаются, артериальное давление падает. Восстановление функций организма возможно только в том случае, если температура тела снизилась до 24 – 26 0 С, но не ниже.

Источник