- Языковый строй (субъектно-объектная типология)

- Обзор контенсивных типов предложений

- Сравнительные обзоры языковых конструкций (контенсивных типов)

- Типы предложений без субъектно-объектного согласования и маркировки

- Тип предложений с позиционным разграничением субъекта и объекта (изолирующие)

- Активная (фиентивная) конструкция [субъектно-объектное разграничение по умолчанию]

- Тип предложений с объектной (или субъектной) инкорпорацией

- Типы предложений с субъектно-объектным согласованием и/или маркировкой

- Номинативный тип предложения [субъектное согласование, объектная маркировка]

- Эргативный тип предложения [субъектное согласование, субъектная маркировка]

- Субъектно-объектные типы предложений с двойным согласованием [классовые]

- Категория рода

- Именной класс

- Согласовательный класс

- Другие возможные типы SO-маркированных предложений

- Контенсивная типология

Языковый строй (субъектно-объектная типология)

Бхартрихари, крупнейший лингвофилософ Индии (IV век н.э.), сказал: Tad dvaram apavargasya vanmalanam cikitsitam Каждый языковый строй выражается своим способом отличения в предложении субъекта и объекта. Возможно, это зависит от языковой доминанты (миссии языка). Вот почему при лингвоконструировании важно сначала определить языковый строй будущего лингвопроекта, а сначала — его цель (миссию). Разделы страницы о контенсивной (содержательно ориентированной) типологии:

|

|  |  |  |  |

| Номинативно- аккузативная | Эргативно- абсолютная | Транзитивная | Директная [троесвязная] | Трёхчленная |

Сравнительные обзоры языковых конструкций (контенсивных типов)

Наиболее архаичной (близкой к основоизолирующей) структурой обладают койсанские и микронезийские языки [западные или восточные?], а наиболее развитой (максимально агглютинативной с чертами флективизма) – корейский, нивхский и фула [а эскимосские, тюркские?].

Ввиду нечеткости научных формулировок (грамматический тип, строй, конструкция) — идеологию между субъектом, объектом и процессом пока назовем языковым строем, а характер связи слов в предложении — грамматическим типом.

Типы предложений без субъектно-объектного согласования и маркировки

Тип предложений с позиционным разграничением субъекта и объекта (изолирующие)

Это — типы предложений с жёстким порядком слов, благодаря которому нет смысла маркировать субъект или объект, и согласовывать их со сказуемым. Это относится, прежде всего, к изолирующим (как китайский) или полуизолирующим (как английский) языкам.

Активная (фиентивная) конструкция [субъектно-объектное разграничение по умолчанию]

Активный строй (активная типология) — типология языка, ориетнтированная на семантическое противопоставление не субъекта и объекта, как в языках номинативного строя, а так называемого активного и инактивного [пассивного] начал.

В лексике активный строй проявляется в распределении существительных на классы активных (одушевленных) и инактивных (неодушевленных), глаголов — на классы активных (глаголов действия) и стативных (глаголов состояния), при отстутствии класса имен прилагательных.

В синтаксисе для активного строя характерны корреляция активной и инактивной конструкции предложения, противопоставление так называемого ближайшего и дальнейшего дополнений. Активная конструкция обусловлена активным глаголом (ср. гуарани ‘он видит твой дом’), инактивная — стативным (ср. гуарани ‘он скромен’).

В морфологии для имени специфична морфологическая категория притяжательности, различающая формы органической и неорганической принадлежности (при наличии системы склонения активный падеж противополагается инактивному). В глагольном словоизменении есть морфологические категории: лица, представленной активной и инактивной сериями личных показателей; версии (различающей центробежную и нецентробежную формы); способа действия.

Языки активного строя распространены в Северной и Южной Америке: семьи на-дене, сиу, мускоги (галф), тупи-гуарани и, по-видимому, ирокуа-каддо (родственные сиу и мускоги). [Также в айнском, кетском (другие считают номинативным), полинезийских, праэламском ?].

Есть некоторые основания реконструировать активный строй для прошлого ряда языков номинативного (среди них — протоиндоевропейский, протоэтрусский) и эргативного строя.

Тип предложений с объектной (или субъектной) инкорпорацией

В этом типе предложений объект отделяется от субъекта благодаря своему включению в глагол-сказуемое (по типу «человек рыбачит» вместо «человек ловит рыбу»). Если глагол непереходный (без прямого объекта), то инкорпорироваться может косвенный объект (как в алеутском «домй-пришел»). Возможно, само явление инкорпорации возникло на этой основе.

Другим вариантом инкорпоративного разделения субъекта и объекта может быть субъектная инкорпорация.

Типы предложений с субъектно-объектным согласованием и/или маркировкой

Номинативный тип предложения [субъектное согласование, объектная маркировка]

В номинативной конструкции глагол согласуется с немаркированным субъектом, а объект маркируется особым падежом (винительным). [По умолчанию актанты считаются субъектами].

Эргативный тип предложения [субъектное согласование, субъектная маркировка]

В эргативной конструкции маркируется только субъект — и только при наличии объекта. [По умолчанию актанты считаются объектами: если, например, «человек идёт», то считается, что человек не действует, а находится в процессе — значит, он объект даже при отсутствии субъекта.]

Субъектно-объектные типы предложений с двойным согласованием [классовые]

В ряде именных языков (кечуа, банту, некоторые океанийские) у субъекта и объекта имеется свой классный показатель, и глагол согласуется с ними обоими. Если перечень согласовательных показателей в глаголе имеет жесткий порядок, то отличить субъект от объекта можно без труда. В этом случае в предложении может быть свободный порядок слов, а, если и субъект и объект имеют одинаковый класс, то порядок слов может быть более определённым, например, глагол (- класс субъекта — класс объекта) — субъект — объект. Чтобы максимально избежать совпадения классов у объекта и субъекта, таких классов должно быть много (как во многих африканских языках).

На иллюстрации, взятой из Википедии (статья » Именной класс»), показано распространение в мире языков с родами и именными классами. Но карта эта не достаточно полна. Некоторые ареалы не помечены, которые, как раз, в этой статье описаны, например, чукотско-камчатские, на-дене, некоторые океанийские языки.

Категория рода

Род в лингвистике (грамматике) — категория, представляющая распределение слов и форм по классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием. Вместе с именными классами категория рода образует разновидность согласовательных классов. Род характеризует различные части речи, являясь для них словоизменительной категорией. Исключение составляют существительные, для которых род — классифицирующая категория, и местоимения 3-го лица единственного числа, для которых род — анафорическая категория.

Категория рода — характерная черта грамматического строя индоевропейских, семитских, дравидийских и северокавказских языков. В синтетических языках категория рода тесно связана с категорией одушевлённости — неодушевлённости и образует с ней единую категорию согласовательных классов.

Именной класс

Именной класс — лексико-грамматическая категория существительного, состоящая в распределении имён по группам (классам) в соответствии с некоторыми семантическими признаками при обязательном формальном выражении классной принадлежности имени в структуре предложения. Именной класс вместе с категорией рода образует более общую категорию согласовательных классов.

Именные классы отличаются от рода иными основаниями классификации: в именных классах признак дифференциации (реальной или метафорической) денотатов по признаку пола либо вовсе отсутствует, либо совмещается с другими признаками, вследствие чего системы именных классов обычно богаче, чем родовые; в более редких случаях род существует как автономная подсистема в пределах одного из именных классов. Есть языки, в которых именные классы в самих существительных являются скрытой категорией, т.е. не имеют специальных показателей, а наличие именных классов проявляется в формах согласуемых слов или иным образом (например, синтаксической конструкцией, как в тамильском). Пример языков, не имеющих в существительном классных показателей — нахско-дагестанские.

Именные классы присущи разным языкам Африки (нигеро-конголезские языки, например, банту и фула), Кавказа (нахско-дагестанские языки), Сибири (чукотско-камчатские), Северной (апачи, на-дене) и Южной (тукано) Америки, Индостана и Юго-Восточной Азии (дравидийские языки, изолят бурушаски), Австралии (дирбал) и Океании.

Количество именных классов колеблется по языкам от двух до нескольких и даже многих десятков (в папуасском языке насиой в Новой Гвинее существует более 40 именных классов, в индейском языке туюка — 97, а в барасана — 137 классов [!]). В большинстве языков с именными классами семантические основания классификации затемнены и лишь отдельные классы обнаруживают относительно единообразное содержание.

По типу общего лексического значения можно различать номинативные и оценочные именные классы: первые содержат основные наименования объектов, вторые дают их вторичную характеристику по величине, конфигурации, субъективной оценке говорящими и т. п. Но деление именных классов на два указанных типа не абсолютно: один и тот же класс может для части имён быть номинативным, для других — оценочным. Многие классы в банту двойственны по семантике, совмещая номинативные и оценочные лексические функции. В других языках оценочные характеристики могут быть основой классификации (например, в некоторых языках Северной Америки); при этом принадлежность к классу является скользящей речевой характеристикой имени, привязанной к реально наблюдаемой форме или положению объекта, а в определённых случаях имя может быть вообще не классифицировано, если конкретные черты объекта несущественны для содержания сообщения или если объект предстаёт в нетипичном, деформированном состоянии. Многие учёные считают, что оценочные признаки были первоначальной основой классификации в таких языках, как банту и фула, но, так как исконная семантика именных классов размыта, главным критерием их обнаружения становится формальный.

Значительный вклад в теорию именных классов внесли африканисты Д. Вестерман, К. Майнхоф, А. Клингенхебен, М. Гасри, Г. Манесси, Б. Хайне, Л. Хаймен, У. Уайтли и др.

Согласовательный класс

Согласова́тельный класс — лингвистический термин, объединяющий два близких значения:

- Обобщенное название всех грамматических признаков, по которым с именами существительными согласуются зависимые слова;

- Обобщенное название грамматических категорий, являющихся у существительных классифицирующими (постоянными), у местоимений 4 лица анафорическими, а у согласующихся с ними слов словоизменительными.

Традиционно основными типами согласовательных классов считаются грамматический род и именной класс, различающиеся между собой, по существу, лишь семантически и количественно (в родовых системах выражается семантика пола или как минимум противопоставление человека и нечеловека, тогда как в классных, помимо этого, может быть детальной классификация неживых объектов).

Помимо рода и именного класса, выделяются следующие согласовательные категории:

- активность — неактивность;

- личность;

- одушевлённость — неодушевлённость;

- разумность — неразумность;

- собирательность;

- счётность — несчётность.

Кроме того, возможно отдельное выделение самостоятельных категорий мужского и/или женского лица, вещественности, противопоставление собственных и нарицательных имён. Одна согласовательная категория может реализовываться внутри другой.

Другие возможные типы SO-маркированных предложений

Можно теоретически предположить и другой тип субъектно-объектного предложения: субъект и объект маркируются одинаковым показателем, а различаются они друг от друга только порядком слов [как в активных языках]. Если же в предложении нет объекта — субъект ничем не маркируется. Это можно было бы назвать номинативно-эргативным строем. Возможно, такой тип грамматики имеет язык Фестского диска.

Источник

Контенсивная типология

Типологические сходства и различия в синтаксисе разных языков в определенной мере выявляются уже в морфологической типологии. Например, отнесение некоторого языка к аналитическому типу означает, что в этом языке порядок слов более регулярно, чем в синтетических языках используется для выражения реляционных значений, шире используются служебные слова, более определенны грамматические функции интонации. Однако в категориях морфологии нельзя понять главный предмет синтаксической типологии – сходства и различия в устройстве предложения.

В задачи синтаксической типологии входит изучение коммуникативно-мыслительных структур, с помощью которых на разных языках происходит формирование и сообщение мысли. Это предполагает выявление основных синтаксических моделей (структурных схем предложения) в качестве выработанных языком устойчивых содержательных структур для представления ситуации или события, о которых говорится в высказывании. Типология стремится найти сходства и различия в закономерностях строения предложений в разных языках и на этой основе выявить синтаксические типы языков. Типология предложения строится с учетом того, каким образом и с помощью каких средств синтаксический строй языка представляет взаимоотношения структурно-смысловых компонентов предложения (субъекта, предиката, объекта, атрибута, причины, следствия, цели, условия и т.п.).

Синтаксическая типология субъектно-объектных отношений оказалась той областью лингвистики, где ученые пытаются понять содержательные (а не только формальные и технические) различия между языками и где они надеются осуществить целостную типологическую классификацию языков мира.

Типологические исследования в синтаксисе часто носят сопоставительный и контрастивный характер.

Интенсивные синтактико-типологические исследования ведутся в области типологии порядка слов.

Характер передачи субъектно-объектных отношений рассматривается как основа контенсивной типологии.

Возможные отношения между субъектом и объектом действия – это понятийная (содержательная) основа залога. Но содержательная область субъектно-объектных отношений значительно шире грамматической семантики глагольного залога. В лингвистике говорят о мыслительной категории залоговости, о функционально-семантическом поле залоговости, о диатезе. Глагольный залог – ядро залоговости.

Залог реализуется не в отдельной словоформе, а на пространстве всего высказывания и охватывает все виды значений, характеризующих отношения между субъектом действия, действием и объектом. В формировании семантической области диатезы участвует целый комплекс средств, относящихся к разным уровням языковой структуры:

— семантика глагола, называющего действие, о котором идет речь;

— семантика слов, обозначающих субъект и объект данного действия;

— синтаксическая структура данного предложения.

Залог в узком смысле (как оппозиция активных и пассивных глагольных форм) встречается далеко не во всех языках. Залог в широком смысле (как то или иное представление взаимоотношений в триаде «субъект – действие – объект», осуществляемое с использованием комплекса языковых средств – это универсальная содержательная категория, которая тем или иным образом выражается во всех языках мира.

Изучение структуры и семантики субъектно-объектных отношений перерастает рамки синтаксической типологии. Такие исследования стали называть контенсивной типологией. Контенсивная типология понимает языковой тип как совокупность признаков-координат различных языковых ярусов – синтаксического, морфологического, лексического и фонологического.

В соответствии с критериями синтаксической типологии выделяют следующие типы языков: номинативный, эргативный, активный, классный и нейтральный.

К языкам номинативного строя относится большинство языков мира. В номинативных языках весь строй предложения направлен на максимальное различение субъекта действия и его объекта. Это достигается благодаря ряду грамматических и лексико-грамматических средств:

— наличие падежей для субъекта и объекта действия;

— противопоставление переходных и непереходных глаголов;

— противопоставление прямого и косвенного объектов.

Эргативный строй предложения ориентирован на максимальное различение:

— более активных действий, в большей мере самостоятельных и независимых от внешних инициатив или субъектов;

— и действий менее активных и самостоятельных.

Это различие осуществляется следующим образом:

— имеется лексико-грамматическая оппозиция переходных (активных) и непереходных (менее активных) глаголов;

— имеется оппозиция двух падежей для субъекта действия в зависимости от его большей или меньшей активности: при большей активности субъект действия стоит в эргативном падеже (падеж производителя действия, его инициатора); при меньшей активности подлежащее стоит в абсолютном падеже (падеж носителя действия, исполнителя внешней инициативы);

— имеется оппозиция двух падежей для объекта действия в зависимости от большей или меньшей активности действия: при большей активности действия требуется прямой объект, который стоит в абсолютном падеже; при меньшей активности действия требуется косвенный объект (часто это инструмент действия или адресат), который ставится в эргативном падеже.

Например, в аварском языке:

— эргативная конструкция Ди-ца бече б-ачана «Я теленка пригнал»

— абсолютная конструкция Бече б-ачаlна «Теленок пришел»

И эргативный, и абсолютный падеж могут быть формами и для субъекта действия и для его объекта. Выбор падежа диктуется не необходимостью различать субъект и объект, а необходимостью различной передачи самого действия – путем указания на то насколько это действие активно и независимо. Более глубокий смысл этого противопоставления заключается в противопоставлении двух семантических ролей – агентива (источника действия) и фактитива (носителя действия).

К языкам эргативного строя относятся иберийско-кавказские языки, баскский язык, австралийские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, североиндейские языки.

В языках активного строя с еще большей последовательностью выражена оппозиция активного и неактивного действия. Все возможные субъекты действия обладают показателями активности или неактивности действия. Существительные распределены на соответствующие классы по активности/неактивности значения деятеля. Имеется также два класса глаголов – активные глаголы (действия) и неактивные глаголы (состояния). Как и в эргативных языках, субъектно-объектные отношения не имеют регулярной манифестации в структуре предложения. К языкам активного строя относятся автохтонные языки Америки.

Для языков классного строя характерно разделение главных частей речи на семантические разряды (классы). Например, в разряде существительных есть разряды: человек, животные, растения, длинные предметы, короткие предметы, круглые предметы, плоские предметы и т.д. Глаголы разделяются на глаголы ситуации и глаголы качества. Им соответствуют определенные конструкции предложения. В конструкциях с глаголами ситуации передаются общие субъектно-объектные отношения.

К языкам классного строя относятся многие языки Центральной Африки, например, банту, суахили.

Языки нейтрального строя могут быть охарактеризованы как не имеющие характеристик номинативного, эргативного, активного, классного строя. К нейтральному строю принадлежат некоторые языки Западной Африки.

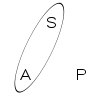

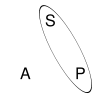

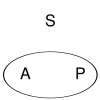

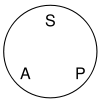

Некоторые ученые считают что пять (рассмотренных выше) типологических систем могут быть интерпретированы в качестве стадий в развитии языка человека, которые выстраиваются в такой ряд:

Эта последовательность учитывает единый процесс постепенного усиления субъектно-объектной ориентации языковой структуры [Климов 1977]. Речь идет об эволюции языковых структур в направлении к номинативному укладу. В основном номинативно-эргативный строй характерен для языков современного человечества.

В типологии порядка слов существенны следующие различительные признаки:

— свободное или фиксированное положение основных мыслительных категорий внутри предложения;

— в какой последовательности относительно друг друга располагаются главные мыслительные категории и соответственно члены предложения (для языков с фиксированным порядком);

— преобладание естественного или синтаксического порядка в развертывании полипредикативных высказываний;

— преобладание естественного или синтаксического порядка в линейной организации синтагм.

В языках со свободным порядком слов (например, в славянских) взаиморасположение членов предложения может быть любым, т.е. используются все 6 теоретически возможных моделей словопорядка: SVO, SOV, OVS, OSV, VSO, VOS.

Свобода или фиксированность словопорядка коррелирует с существенными морфологическими чертами языков. При свободном порядке слов синтаксическая функция слова зависит не от его места в предложении, а от его падежной формы. При фиксированном порядке слов место слова соответствует его синтаксической функции, и в таком случае морфологические показатели синтаксической роли слов становятся излишними. Таким образом, оппозиция «свободный -фиксированный порядок», коррелируя с наличием-отсутствием падежа, имеет основополагающее значение для типологии языков. Свободный порядок слов это яркая черта синтетического строя, а фиксированный словопорядок типичен для языков аналитического строя.

В языках со свободным словорасположением порядок слов, не будучи связанным с передачей синтаксических значений, находит свое функционально-семантическое применение в формировании более частных значений – позволяет выражать и уточнять логические или психологические акценты, тема-рематическую или временную перспективу, экспрессивно-стилистические коннотации и другие оттенки плана содержания высказывания.

В отличие от языков со свободным словопорядком, в языках с фиксированным порядком слов в высказываниях преобладает та или иная одна модель взаиморасположения SVO. В языках мира с фиксированным словопорядком встречаются все из 6 возможных комбинаций SVO в качестве доминирующей модели словорасположения. Встречаемость в языках мира каждой из 6 моделей существенно разная.

Примеры языков с разыми доминирующими порядками слов:

1 .SOV – японск, корейск. и др.

2. SVO – англ., вьетнамск., банту, бушменск., ирокезск. и др.

3. VSO — берберо-ливийские (афразийская семья)

4. VOS — языки амазонск. ареала

5. OVS – языки карибского и амазонск.ареала

6. 0SV – языки карибск. и амазонск. ареала

Порядок взаиморасположения сказуемого и его двух основных актантов коррелирует с некоторыми другими чертами порядка слов в данном языке. Как показал Дж.Гринберг, при доминации модели VSO язык использует предлоги, но не послелоги. При доминации порядка SOV в языке возможны исключительно послелоги.

Естественное и синтаксическое развертывание фразы

В диахронической типологии и в сопоставительных синтаксических исследованиях различают два способа синтаксического развертывания содержания:

При естественном развертывании фразы порядок слов или словосочетаний отражает: – либо очередность появления в сознании говорящего компонентов мысли;

— или хронологию событий в реальной ситуации;

— или иерархию объектов

Такое словорасположение Р.О.Якобсон рассматривал как иконическое (изобразительное): Veni, vidi, vici; На форуме присутствовал президент и госсекретарь.

При синтаксическом развертывании порядок слов направляется не хронологией событий и не «потоком сознания», а выработанными в языке схемами или моделями синтаксической организации мысли Разговорились мы с ним, случайно оказавшись за одним столом.

Преобладание естественного или синтаксического начала в словорасположении зависит не столько от типологии языка, сколько от степени развития его письменно-литературных форм выражения. Одна из магистральных линий в развитии литературных языков, по словам Л.А.Булаховского, как раз и состоит в более строгой синтактизации речи, в возрастании ее синтаксической выдержанности.

В языковой практике естественное развертывание фразы остается характерным для разговорной речи, в том числе и для речи людей, вполне владеющих нормами литературного языка. Такое развертывание часто синтаксически непоследовательно (не говоря о логике). Зависимые слова не всегда ставятся рядом. Поток сознания направляется субъективно-экспрессивными факторами. Естественная речевая цепочка часто разорвана, говорящий как бы перескакивает с одного компонента мысли на другой. В записи на бумаге такая естественная фраза, лишенная контекста и опоры на ситуацию, понимается с большим трудом, чем фраза, построенная по сложившимся синтаксическим моделям, хотя бы и громоздким.

Линейный порядок в синтагмах как один из принципов синтаксической типологии

Для синтаксической типологии значим порядок расположения компонентов в подчинительной конструкции. В любой подчинительной синтагме зависимый член может стоять либо после подчиняющего члена, т.е. справа (контактно или дистантно), либо перед подчиняющим членом, т.е. слева от него (контактно или дистантно).

Люсьен Теньер, исходя из того, что в линейном отношении речь развертывается слева направо, предложил различать в синтагмах порядок слов:

— центростремительный (восходящий), например, голландский сыр;

— центробежный — (нисходящий), например, читать книгу

Ориентированность зависимости слева направо в целом соответствует логике развертывания мысли: вначале независимый член – потом зависимый, т.е. вначале действие, потом объект, вначале предмет, потом признак и т.д

Соотношение двух указанных типов словорасположения в разных языках было положено Л.Теньером в основу типологической классификации языков. Помимо языков «строго центробежных» и «строго центростремительных», он выделил две серединные зоны языков умеренно центробежных» и «умеренно центростремительных».

Источник