- Контекстная реклама: принципы работы и особенности

- Виды контекстной рекламы

- Где размещается контекстная реклама

- Площадка «Яндекс.Директ»

- Рекламная сеть Google Adwords

- Преимущества контекстной рекламы

- Недостатки контекстной рекламы

- Курс «Интернет-маркетолог от Ingate»

- Формируем стратегию продвижения через контекстную рекламу: запускаем кампании и отслеживаем результаты

- Контекстная реклама

- Кому нужна стратегия

- Этапы формирования стратегии продвижения:

- Выявляем УТП

- Примеры хороших УТП

- Рассчитываем распределение бюджета

- Запускаем кампании на поиске

- Горячие запросы

- Теплые запросы, кампании в Google Merchant и Яндекс.Маркете

- Кампании в сети, ремаркетинг

- Холодный трафик

Контекстная реклама: принципы работы и особенности

Число пользователей, совершающих покупки в интернете, постоянно растет, а вслед за рынком онлайн-торговли развивается и интернет-маркетинг. Одним из эффективных и популярных инструментов для поиска и привлечения целевой аудитории является размещение контекстных объявлений.

Контекстная реклама — это вид интернет-объявлений, которые демонстрируются пользователю в тот момент, когда он сам проявляет интерес к товару или услуге.

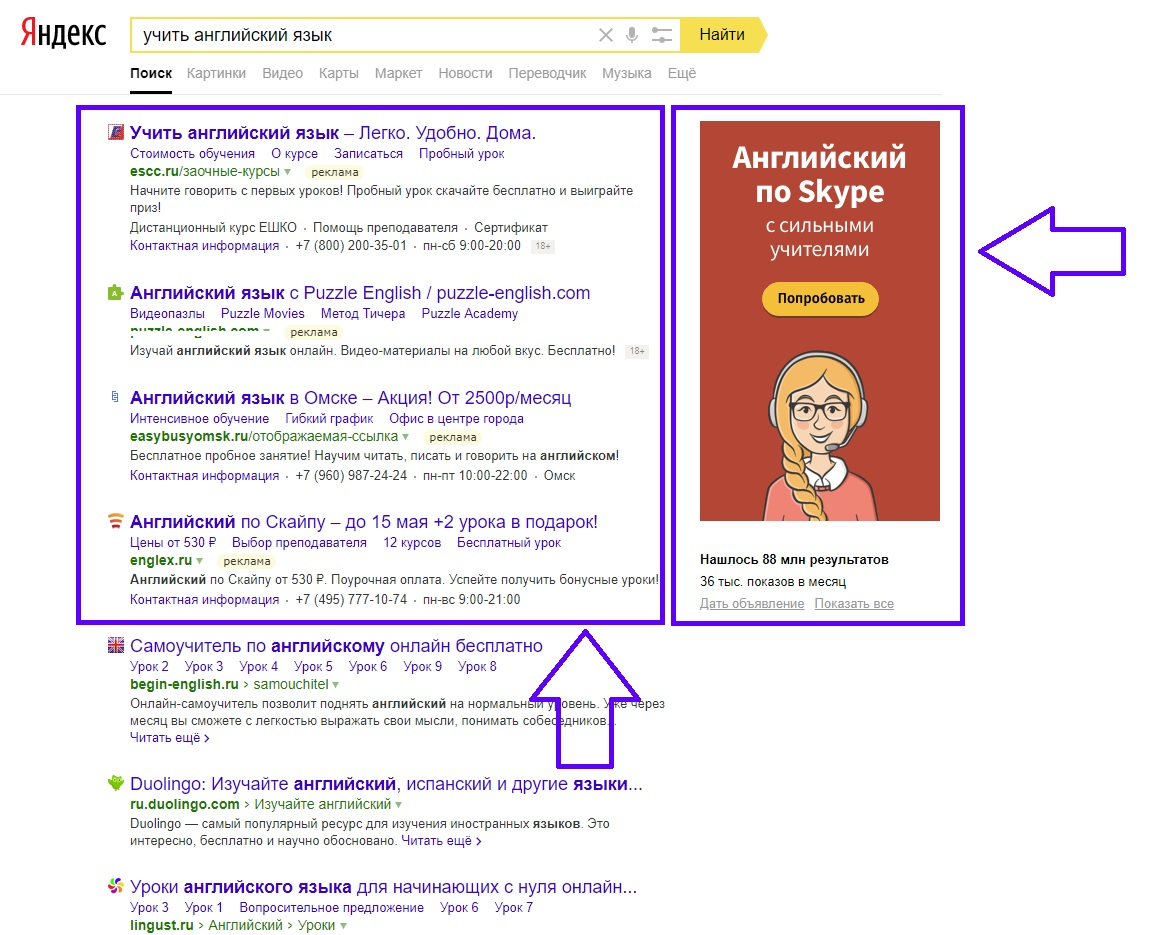

Допустим, вы ищете информацию об изучении английского языка. Как только вы наберете запрос «учить английский язык», поисковик, вместе с выдачей обычных результатов, покажет объявления, оплаченные разными компаниями. На этом действие контекстной рекламы не заканчивается — скорее всего, предложение записаться на языковые курсы или к репетитору какое-то время будет попадаться вам в сети. То же самое произойдет с человеком, который по работе много читает о бытовой технике: в поисковиках и на некоторых сайтах его будет преследовать реклама холодильников и стиральных машин.

Виды контекстной рекламы

На сегодняшний день можно выделить несколько видов контекстной рекламы.

В зависимости от оформления контекстная реклама может быть текстовой или текстово-графической. Объявления первого типа состоят из заголовка, небольшого текста и ссылки на товар или услугу. В текстово-графической рекламе важную роль играет визуальная часть. Такое объявление представляет собой баннер с картинкой, анимацией или видеозаписью.

Важно!

Объявления бывают поисковыми и тематическими. Это зависит от того, где именно они отображаются.

Поисковые, как и следует из названия, появляются в результатах выдачи крупнейших поисковых систем: «Яндекс», Google, «Рамблер», Mail.ru, Yahoo и так далее. Чтобы увидеть объявление, пользователь должен набрать запрос, который содержит определенные ключевые слова.

Помимо поисковиков, данный тип контекстной рекламы работает на некоторых специализированных сайтах с так называемым вертикальным поиском. К ним относятся ресурсы для поиска авиабилетов, жилья или вакансий. Поиск на таких площадках происходит по конкретным темам, а не по всему интернету.

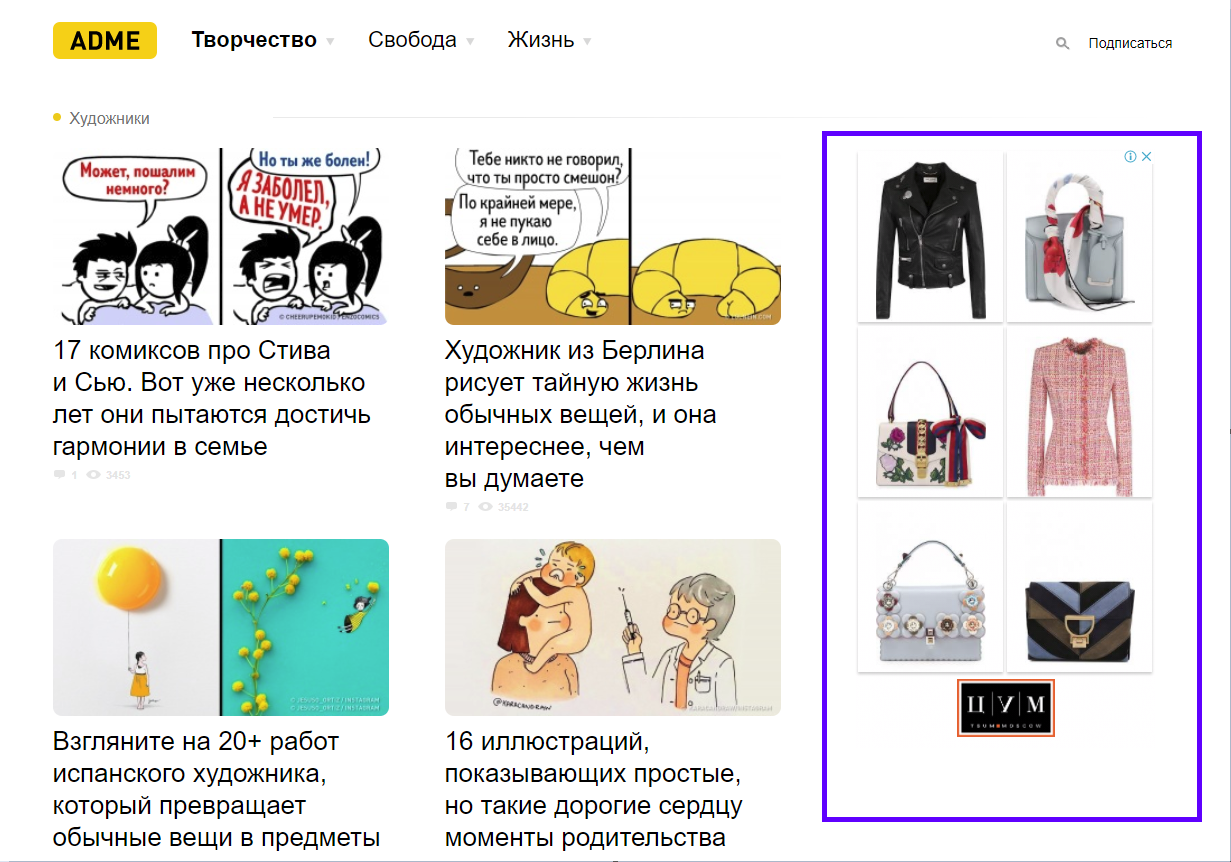

Тематическая контекстная реклама позволяет выйти за пределы поисковиков и показывать объявления на сайтах, которые входят в партнерскую сеть рекламных систем. В рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ) входят «КиноПоиск», Avito, «РИА Новости», Lenta.ru, «Афиша» и сотни других ресурсов. В контекстно-медийной сети Google (КМС) тоже много ресурсов, например, Gmail, Youtube, Adme и сайт телеканала«Дождь».

Как правило, на таких ресурсах пользователь видит предложения, которые соответствуют истории поиска и контенту сайтов, которые он просматривал.

Нередко в тематической контекстной рекламе используется инструмент ретаргетинга: сайты-партнеры напоминают человеку о товарах и услугах, которые он просматривал или добавлял в корзину, но не купил. Но тут кроется и одна из издержек такой рекламы: система не всегда может вовремя распознавать факт покупки и остановиться. В этом случае баннер назойливо преследует пользователя даже после оплаты. То же самое, увы, происходит, если человек купил вещь на другом сайте или в офлайне.

Где размещается контекстная реклама

Как правило, российские рекламодатели публикуют контекстную рекламу на двух самых популярных площадках: «Яндекс.Директ» и Google Adwords. У каждой из них есть свои особенности и преимущества.

Площадка «Яндекс.Директ»

Может похвастаться самым большим охватом российской интернет-аудитории. Эксперты подсчитали, что на «Яндекс» приходится почти 80% всей контекстной рекламы Рунета. Оплата контекстной рекламы производится за каждый клик. Такая система называется CPC (от английского cost per click). Минимальная цена клика составляет 0,9 рублей, бюджет кампании начинается от 1000 рублей.

Реклама, размещенная через «Яндекс.Директ», будет отображаться на страницах с результатами поиска, сайтах-партнерах, в «Яндекс.Маркете», «Яндекс.Картах», в новостях, справочнике и на других сервисах поисковика.

Эта система отличается сравнительно небольшим количеством настроек, поэтому разобраться с ней может не только специалист по контекстной рекламе, но и новичок. Для этого даже существует два режима настроек: легкий и профессиональный. Здесь можно автоматически подобрать ключевые слова, включить ретаргетинг или настроить минус-слова (к примеру, если вы продаете мебель, но не собираете ее — добавьте «сборку» в число минус-слов).

Рекламная сеть Google Adwords

Считается более продвинутой. Здесь существует большое количество настроек, позволяющих сделать более гибкий рекламный продукт. Новичка, который только осваивает контекстную рекламу, огромный набор функциональностей, скорее всего, оттолкнет. Чтобы полностью разобраться с интерфейсом данной системы, требуется время.

Контекстная реклама через Google Adwords подойдет для тех, кто хочет продвигаться не только среди русскоязычной, но и среди англоязычной аудитории. Пользователь может сам назначать цену, которую готов платить за клик по своему объявлению.

Еще Google Adwords — единственный сервис, который позволяет показывать контекстную рекламу перед видеороликами на Youtube.

Преимущества контекстной рекламы

Контекстная реклама дает возможность максимально точно попасть в свою аудиторию. Это инструмент с большим охватом, который позволяет привлечь потенциально заинтересованных пользователей. Если человек сам начал искать информацию о товаре или услуге, значит, вероятность того, что он совершит покупку или заказ, довольно высока. Следовательно, трафик, полученный от контекстной рекламы, можно считать целевым.

Еще один плюс этого инструмента — возможность запустить кампанию со сравнительно небольшим бюджетом. 1–3 тысяч рублей будет достаточно, чтобы начать продвигать свой товар или услугу. Безусловно, рассчитывать на мощный эффект в данном случае не стоит, но это неплохой способ изучить настройки и оценить эффективность. Если реклама работает — можно увеличить бюджет. Однако стоит учитывать, что в некоторых особо конкурентных сферах цена клика изначально очень высока.

Настроив контекстную рекламу, пользователь может легко и регулярно оценивать результаты. Google Analytics и «Яндекс.Метрика» позволяют рекламодателю увидеть основные показатели эффективности рекламной кампании.

Чтобы оценить эффективность контекстной рекламы, следует обратить внимание на два основных параметра. Первый — это CTR (click-through rate), или показатель кликабельности. Это процентное соотношение числа кликов по объявлению к общему числу показов. Чем выше показатель, тем эффективней реклама.

Второй критерий — конверсия. Она представляет собой процентное соотношение числа посетителей, совершивших целевое действие на сайте, например покупку, к общему числу посетителей.

Недостатки контекстной рекламы

Несмотря на гибкий подход, контекстная реклама может оказаться неэффективной. Причиной плохой конверсии могут стать неправильный выбор ключевых слов, несоответствие объявления и контента, плохой дизайн или сомнительное содержание. К тому же рекламодатель может потерять деньги, установив слишком дорогую цену за клик.

Еще одной проблемой является скликивание (click fraud) рекламного объявления. Конкуренты или недобросовестные веб-мастера могут вручную или с помощью ботов кликать по вашему объявлению, впустую расходуя рекламный бюджет. В итоге объявление так и не достигнет своей аудитории.

Помимо этого, существует специальные приложения, с помощью которых можно скрывать рекламу и имитировать клик по ней. Такая возможность есть у сервиса AdNauseam, еще для борьбы с рекламой часто используют AdBlock, µblock или Adguard.

Еще одна проблема контекстной рекламы — в ее кратковременном эффекте. Она дает результат только тогда, когда на счету рекламодателя есть деньги. Стоит закончиться залитому бюджету — и трафик прерывается.

Не забывайте о субъективных факторах: многие пользователи по умолчанию предвзято относятся к контекстной рекламе, поэтому принципиально не переходят по ссылкам в объявлениях.

Контекстная реклама — это довольно сложный инструмент, который при грамотной настройке способен привлечь на сайт лояльную аудиторию и повысить продажи. Курс «Профессия — интернет-маркетолог» за19 недель познакомит вас с секретами контекстной рекламы, научит составлять медиапланы, оценивать эффективность кампаний и делать прогнозы.

Пишет про дизайн и маркетинг в Skillbox. С 2011 по 2017 год писала про бизнес в деловые СМИ, соучредитель агентства копирайтинга «Абзац».

Курс «Интернет-маркетолог от Ingate»

Учитесь у экспертов в интернет-маркетинге: все занятия ведут ключевые эксперты Ingate в области интернет-маркетинга. Вы научитесь управлять рекламными кампаниями с помощью 10+ каналов digital-рекламы и получите бонусные обучающие модули, не имеющие аналогов в курсах по интернет-маркетингу.

- Живая обратная связь с преподавателями

- Неограниченный доступ к материалам курса

- Стажировка в компаниях-партнёрах

- Дипломный проект от реального заказчика

- Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

Источник

Формируем стратегию продвижения через контекстную рекламу: запускаем кампании и отслеживаем результаты

Аккаунт-менеджер digital-агентства MediaGuru Максим Акиньшин продолжает рассказывать о медиапланировании и стратегии продвижения в контекстной рекламе. Эта статья о том, как формировать стратегию, запускать кампании и отслеживать результаты.

Чтобы продвижение принесло результат, а не привело к пустому сливу бюджета, нужна стратегия. Она поможет понять, какие цели перед нами стоят, как их измерять, и что сигнализирует о неэффективном расходе денег.

Контекстная реклама

- Максимум знаний и практики. Не перегружаем теорией, даём прикладные знания и учим на реальных проектах

- В вашем портфолио будет кейс минимум из шести настроенных рекламных кампаний

- Лучших выпускников пригласят на собеседование в Ingate, E-Promo, Kabinka.kz

Кому нужна стратегия

Сразу отмечу: стратегия важна в том случае, если вы используете клиентоцентричный принцип управления бизнесом. То есть ваша компания привлекает людей с конкретными задачами или проблемами, а сотрудники предлагают им персонализированные решения на основе имеющихся ресурсов. Сюда относятся все компании, которые существуют в рамках высококонкурентной среды и борются за внимание клиента:

- автодилеры;

- производители бытовой техники и электроники;

- рестораны и кафе;

- представители недвижимости и прочее.

Еще один яркий пример высококонкурентной среды — область контекстной рекламы с тысячами агентств разного уровня компетенций и фрилансеров, которые иногда тоже готовы предложить интересные для бизнеса условия.

Если же компания — монополия, достаточно хорошо продвинутого по SEO сайта, а также использования брендовых запросов с минимальными ставками на поиске и общих запросов в сетях. К таким компаниям можно отнести известные бренды и системообразующие предприятия: «Калашников», «РЖД», «Лукойл», «Камаз», «Газпром».

Чеклист работы со стратегией продвижения

Этапы формирования стратегии продвижения:

- Делаем аудит всех составляющих продвижения бизнеса в интернете.

- Выявляем УТП и делаем на них акценты в стратегии продвижения.

- На основе аудита и полученной статистики (от клиента и из медиаплана) прорабатываем семантику для поиска и сетей — сегментируем и уточняем минус-словами.

- Рассчитываем распределения бюджета и разрабатываем кампании по собранной семантике. Для оптимизации расходов последовательно запускаем кампании от горячих к холодным, ориентируясь на заданные KPI. Сравниваем поисковую выдачу с конкурентами, анализируем тематику и ключевые показатели сайта.

- Отслеживаем изменения в работе рекламных систем.

- Корректируем работу и стратегию продвижения, в зависимости от результатов тестирования.

- Ежемесячно формируем отчетность с детальным анализом текущих показателей по рекламе и готовим рекомендации по повышению эффективности рекламных кампаний.

Об аудите составляющих продвижения и проработке семантики я рассказывал в прошлой статье о медиапланировании. После прохождения описанных стадий у вас должны быть данные по объему охвата, трафика и бюджета, а также количеству целевых действий. Рассмотрим второй пункт чеклиста об УТП и его выявлении.

Выявляем УТП

Уникальное торговое предложение — это оффер, который позволяет отстроиться от конкурентов. Важно, чтобы ваше предложение имело уникальное преимущество и закрывало потребность или возражение потенциального потребителя.

Обычно мы хотим найти УТП на этапе анализа сайта или продукта компании. Но компания редко обладает чем-то, выгодно отличающим ее от конкурентов, поэтому УТП нужно придумать, внедрить и правильно преподнести клиентам.

Основные требования, которые важно соблюсти при формировании УТП.

- Есть реальная выгода для клиента: экономия денег и времени, заработок. Выгода относится к услуге или товару, а не к вашей компании: удобный офис — не выгода, если клиенту неудобно к нему добираться.

- УТП отстраивает вас от конкурентов.

- Выгода достаточно ценная, чтобы склонить чашу весов в вашу пользу при прочих равных, и не привязана к стоимости. Если у вас есть технологическое преимущество, и вы можете продавать дешевле такой же по качеству товар, то УТП здесь не нужно.

Хорошо, если вашу исключительность еще и сложно скопировать.

При формировании УТП нужно помнить о конечной цели использования товара или услуги. Например, если продаете сверла, то цель — дырка в стене или железной балке. Если вы понятно не покажете цепочку причин и следствий — от вашего УТП до результата в виде идеального отверстия — предложение не сработает. Вы должны знать не только что, но и как сказать об услуге в рекламном сообщении.

Примеры хороших УТП

- Comet. «Отчистит пятна, с которыми другие не справятся».

- Domino’s. «Пицца за полчаса или бесплатно». Благодаря этой стратегии пиццерия быстро разрослась в большую сеть.

- Метод Щеночка. «Возьмите животное на два дня, оставив его стоимость в залог. Если не понравится — вернете». Конечно, с животными такой подход не стоит практиковать, но для многих товаров он эффективен. Суть в следующем: продавец оставляет вам пробную корзину с продукцией на месяц. Можно не пользоваться, денег с вас никто не возьмет. Но обычно уже через месяц покупатели активно пользуются товаром. Похожий подход применяет Amway в США.

Рассчитываем распределение бюджета

Теперь мы получили все нужные данные для работы. Дальше продолжу с четвертого пункта чеклиста и расскажу о разработке и запуске кампаний.

На этом этапе можно рассчитать распределение финансовых ресурсов в течение месяца:

Также можно рассчитать распределение бюджета по месяцам:

Благодаря такому подсчету мы можем более правдоподобно задать KPI и понять, что не учли, что можно улучшить, какие есть резервы.

Пример: post-view показатели (глубина и время на сайте, количество отказов) в Яндекс.Директе лучше, чем в Google.Рекламе, а кликабельность у объявлений — хуже.

О чем это говорит? Можно заподозрить, что из Яндекса приходит более качественный трафик. Но на самом деле это не так. При анализе синтетические данные носят дополняющий характер, а действительно важные показатели — бизнес-данные. Именно по ним можно определить, приносит рекламный канал прибыль или нет, поэтому к ним мы и обращаемся.

Смотрим бизнес-данные по KPI и видим, что более дешевый и качественный трафик приходит из Google, а не Яндекса.

Бизнес-данные говорят о следующем:

- бюджет делится в пропорции: 74% — Яндекс, 26% — Google;

- при почти равной конвертации, стоимость транзакций в Google в 2 раза ниже, чем в Яндексе.

Причина может быть в низкой эффективности РСЯ при том, что клик обходится в 5 раз дороже, чем в Google. Чтобы понять, как эффективно распределить бюджет, нужно посмотреть данные в разрезе мест размещения.

В любом случае, зная исходные синтетические и бизнес-данные мы делаем 3 вывода.

- Нужно оптимизировать рекламу в Директе.

- Если можно добавить больше эффективного трафика в Google за счет низкоэффективного в Яндексе, нужно уже сейчас изменить структуру бюджета по площадкам.

- Если проблема с кампаниями в сетях, нужно поработать над публикациями отдельно по каждому элементу: картинке, тексту, призыву к действию.

Благодаря всестороннему аудиту и медиапланированию на основе сбора семантики, мы можем добрать трафик по фразам, которых не было в кампаниях. А что, если мы только начинаем, и данных по рекламе еще нет? Можно понять, сколько трафика получим с высокой вероятностью. Исключение — тематики, по которым мало запросов: в этом случае данные далеки от реальных.

Запускаем кампании на поиске

На этапе планирования мы распределили фразы по кампаниям и группам. Теперь решим, в какой последовательности запускать кампании — это будет зависеть от наших возможностей.

Горячие запросы

Когда собрали статистику отработки по фразам, берем все конверсионные фразы по общим запросам и весь объем горячих фраз. Если статистики нет, используем только горячие запросы.

К горячей семантике можно отнести:

- Брендовую. Основная ее задача — защитить компанию от активности конкурентов. Так как реклама показывается выше естественной выдачи, мы можем потерять нейтральных клиентов.

- Транзакционную. В эту группу входят добавки: купить, заказать, заказ, цена, скидки, распродажа, рассрочка и другие. Аудитория думает о покупке нашего товара или услуги.

- Точную — запросы, в точности повторяющие название услуги или товара на сайте, например: «Игрушка плюшевая „Медведь“ 28 см».

- Гео — добавка города или точного адреса. В зависимости от тематики, эту группу можно отнести как к горячим, так и к теплым.

Теплые запросы, кампании в Google Merchant и Яндекс.Маркете

Следующие на очереди — теплые (нейтральные) фразы с достаточным объемом запросов и с уточнениями по группам.

- Продающие запросы по свойствам. Добавки: sale, акционный, акция, в наличии и другие. Пользователь ищет выгодные варианты, но не «горит» покупкой.

- Специфические добавки по времени, месту продажи или шагу в покупке. Добавки: быстро, агентство, завод, замер и т.д. Пользователь находится в определенных условиях для покупки.

На одном уровне по приоритету с теплым трафиком стоят торговые кампании в Google Merchant и Яндекс.Маркете. Они актуальны для интернет-магазинов с большим объемом товаров. В этих системах эффективность магазина обеспечат:

- оптимизированные системы аналитики и e-commerce;

- правильный прайс-лист и оперативное решение проблем;

- умение работать с PriceLabs и интеграция этого сервиса с системами аналитики, либо создание собственного кастомного решения API для ускорения обмена данными с площадкой;

- быстрое снятие несправедливых отзывов;

- поддержание баланса на достаточном уровне.

Кампании в сети, ремаркетинг

После запуска приоритетной семантики вводим менее качественные каналы и более холодные фразы. В первую очередь добавим кампании на сайтах-партнерах поисковых систем. При правильных настройках, в некоторых тематиках кампании в сетях Яндекса (РСЯ) и Google (КМС) способны:

- увеличить трафик;

- увеличить объем транзакций;

- иногда — удешевить цену привлекаемых покупателей (но чаще стоимость пользователя выше, чем из поиска).

Кампании настраиваются по широким запросам, площадкам на целевую аудиторию. Постоянное тестирование разных публикаций помогает добиться большей эффективности. Поэтому перед использованием такого канала заранее определитесь, кто будет готовить баннеры, сколько времени это займет, какой будет стоимость.

Внутри канала есть особый тип кампаний — ремаркетинг. Его суть сводится к попытке вернуть пользователя на один из наших ресурсов, где он сможет закончить целевое действие. Для этого собирают аудитории, перешедшие на сайт и совершившие на нем определенные действия:

- просмотр важных страниц;

- добавление в корзину;

- отправка или заполнение заявки;

- клик по кнопке и другие.

Благодаря возможности вернуть пользователей, мы можем сочетать стратегии взаимодействия с пользователем, который находится на разных этапах воронки.

Существует классический подход к воронке продаж — модель AIDA, которая выделяет такие этапы поведения пользователя.

- Attention — внимание.

- Interest — интерес.

- Desire — желание.

- Action — действие.

Эту модель создали 120 лет назад, и за это время ее эффективность для современного пользователя снизилась. Интернет позволил упростить поиск оптимального решения, поэтому современная воронка выглядит так.

- Внимание. Используем видеорекламу, баннеры в сетях и на поиске. Внимание привлекает и поисковая реклама по околотематическим запросам и альтернативам.

- Интерес. Здесь задействованы те же каналы, но креативы меняют акцент с решения проблемы на уникальные преимущества продукта. Актуальной становится поисковая реклама по общим запросам.

- Анализ. Инструменты снова такие же, а акцент делаем на отстраивании от конкурентов. Предложение должно быть простым, понятным и непохожим на другие.

- Желание. На этом этапе важно отразить максимальный объем свойств продукта, удовлетворяющих пользователя, в креативах и призвать его к действию. К кампаниям в сети и на поиске прибавляется ремаркетинг.

- Оценка. Этот этап воронки полностью прорабатывается на стороне сайта или приложения, куда мы привели пользователя. Важно продать не только информацию, но и эмоцию.

- Действие. Здесь можно переплатить за клики, так как пользователь максимально горячий.

Холодный трафик

Закончить основной запуск можно кампаниями с запросами по группам.

- Широкие. Не связаны напрямую с товаром или услугой. Например, продаем обучение контекстной рекламе, а берем фразу «контекстная реклама».

- Косвенные. Эту группу стоит брать только в случае, если товар или услуга дадут какую-то пользу пользователю. Сюда входят добавки, которые обычно уходят в минус-слова: вакансии, сотрудники, программы, форум, фотографии, статьи.

- Альтернативы. Все товары и услуги, дополняющие или заменяющие наш продукт. Здесь важно четко сегментировать аудитории по закрываемым потребностям. Кто-то покупает кофе, чтобы взбодриться, и ему можно предложить альтернативу. Другие люди пьют кофе, потому что им нравится вкус, и вы просто потратите ресурсы зря.

- Конкуренты. Все офлайн и онлайн-кампании, которые предоставляют услуги и товары, закрывающие те же потребности или цели.

Источник