контактный способ

контактный способ

Акустический контакт преобразователя, прижатого к объекту контроля, через слой жидкости толщиной менее половины длины волны.

[ Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г. ]

Тематики

- виды (методы) и технология неразр. контроля

Справочник технического переводчика. – Интент . 2009-2013 .

Смотреть что такое «контактный способ» в других словарях:

Контактный способ — По ГОСТ 23829 Источник: ГОСТ 14782 86: Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

контактный способ акустического контакта — контактный способ Акустический контакт через слой вещества толщиной менее половины длины волны. [ГОСТ 23829 85] Тематики контроль неразрушающий акустический Синонимы контактный способ … Справочник технического переводчика

контактный способ получения покрытия — Получение покрытия из раствора солей наносимого металла погружением основного покрываемого металла, находящегося в контакте с более электроотрицательным металлом. [ГОСТ 9.008 82] Тематики покрытия металл. и неметалл. EN contact method of coating… … Справочник технического переводчика

контактный преобразователь — Преобразователь, использующий контактный способ передачи упругих волн через тонкую пленку жидкости или эластичного твердого материала, а также непосредственный акустический контакт с объектом контроля без промежуточных сред. [Система… … Справочник технического переводчика

контактный — 2.3.3.10 контактный узел: Элемент или комбинация контактных элементов, которые могут быть объединены с подобными элементами, приводимыми в действие общим механизмом передачи. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

контактный зажим — 3.13 контактный зажим (terminal): Проводящая часть одного полюса, состоящая из одного или более зажимного устройства и изолированная, если необходимо. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

контактный — относящийся к контакту; к ое сопротивление сопротивление, существующее в месте контакта проводов электрической цепи вследствие загрязнения проводов или неполного их прилегания друг к другу; к ая разность потенциа лов разность потенциалов между… … Словарь иностранных слов русского языка

шлейфовый способ присоединения (прямое питание) — 1.2.48. шлейфовый способ присоединения (прямое питание): Способ присоединения двух или более светильников к электрической сети, когда каждый провод вставляется в один контактный зажим и выводится из него же. Примечание Провод для облегчения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

шлейфовый способ присоединения (прямое питание) — Способ присоединения двух или более светильников к электрической сети, когда каждый провод вставляется в один контактный зажим и выводится из него же. Примечание Провод для облегчения его вставления в контактный зажим может быть разрезан (см.… … Справочник технического переводчика

Вторичное дробление — (a. secondary crushing; н. Blockbehandlung; ф. broyage secondaire, concassage secondaire; и. trituration secundaria) разрушение негабаритов в горн. массе при открытой или подземной разработке м ний и стр ве. Производится; на карьерах в… … Геологическая энциклопедия

Источник

Контактным способом что это

Контактный способ

Наряду с английской «камерной» кислотой существовала также более концентрированная «саксонская» кислота, или олеум (дымящая концентрированная серная кислота). В начале XIX в. в сернокислотном производстве самой крупной была фирма Иоганна Давида Штарка из Богемии, которая располагала обширными и географически выгодно расположенными месторождениями купороса и до конца XIX в. была в состоянии полностью удовлетворять потребности промышленности в концентрированной серной кислоте.

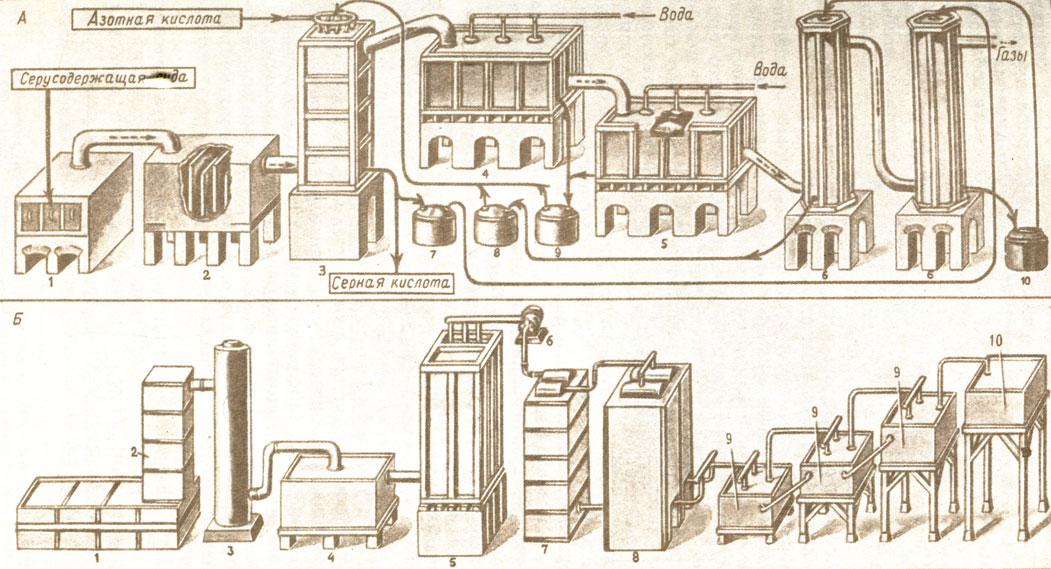

Производство серной кислоты камерных (А) и контактным (Б) способами (Брокгауз, 1929 г.). А: 1 — печь для обжига колчедана; 2 — камера для очистки газов от пыли; 3 — башня Гловера; 4, 5 — свинцовые камеры; 6 — башни Гей-Люссака; 7-10 — автоклавы; Б: 1 — печь для обжига колчедана; 2 — камера для очистки газов от пыли; 3 — башня для охлаждения газов; 4 — скруббер; 5 — осушительная башня; 6 — насосы; 7 — печь для предварительного обогрева; 8 — контактный аппарат; 9 — поглотительная башня; 10 — резервуар для серной кислоты

Тем не менее уже в течение десятков лет в XIX в. химики искали новые способы получения дымящей серной кислоты. Так, в 1831 г. Перегрин Филипс наблюдал, что диоксид серы мгновенно реагирует с кислородом воздуха, если оба эти газа в соответствующих соотношениях пропускать с помощью воздухонагнетателя через раскаленную трубку из платины, фарфора или другого материала, устойчивого к действию горячего серного ангидрида. Необходимо было только, чтобы в трубке находилась платиновая проволока или маленькие кусочки платины. Образующийся при этом триоксид серы поглощался затем в обшитой свинцом и наполненной шамотом башне, в которой сверху вниз стекала вода.

В лабораторных условиях этот синтез хорошо осуществлялся. Однако попытки провести его в большем масштабе оканчивались неудачей. Кроме того, метод был сложен и дорог и поэтому казался не пригодным для промышленного производства. Несмотря на это, постоянно проводились все новые и новые работы по его совершенствованию. В качестве катализаторов химики испытывали разнообразные контактные массы из платинированного асбеста и пемзы, раскаленные фарфоровые трубки, кремневую кислоту, оксиды меди, железа и другие вещества. Но все было напрасно. Правда, таким образом накапливались данные о природе катализаторов и их свойствах. Было замечено, что некоторые вещества заметно ускоряют взаимодействие диоксида серы с кислородом, однако этот процесс очень быстро останавливался, так что большие технические сооружения могли оказаться нерентабельными * .

* ( Подробнее это описано в книге [266, с. 126-134].- Прим. ред.)

Во второй половине XIX в. потребность в дымящей серной кислоте резко возросла. В 1868 г. Карл Гребе и Карл Либерман открыли синтетический метод получения ализарина из ант-рахинон-2-сульфоновой кислоты; тремя годами позднее Генрих Каро синтезировал красные азокрасители. В это же время стало развиваться производство синтетических красителей, а для проектируемых в большом количестве фабрик понадобилось очень много серного ангидрида. Можно было предвидеть, что если эта потребность в олеуме не сможет быть удовлетворена, то по сравнению с традиционными природными красителями синтетические красители не будут иметь никаких преимуществ.

В 1875 г. К. Винклер, применив в качестве катализатора платину, обнаружил, что действие катализатора зависит от степени разбавления газов. Так, из смеси чистого диоксида серы с кислородом он сумел перевести в триоксид серы 73,3% диоксида серы, из смеси чистого диоксида серы с воздухом — только 47,4% , а из смеси неочищенного диоксида серы с воздухом — всего 11,5% диоксида серы. Отсюда он сделал вывод, что действие платинированного асбеста и других катализаторов ослабляется при разбавлении диоксида серы другими индифферентными газами. Такое разбавление возникает также в случае, если диоксид серы и кислород взяты не в стехио-метрических количествах. Поэтому для получения хороших выходов продукта необходимо вводить в реакции стехио-метрические количества исходных веществ.

Клеменс Винклер (1838-1904)

Этот вывод на первый взгляд противоречил закону действия масс, который был сформулирован Като Максимилианом Гульдбергом и Петером Вааге в 1867 г., т.е. еще до открытия Винклера * . Тем не менее данные Винклера легли в основу технологических испытаний: 60%-ную «камерную» кислоту разлагали термическим способом на диоксид серы, кислород и водяной пар и осушенную газовую смесь пропускали над нагретым платинированным асбестом. Выходы серной кислоты, получаемые на заводе, с 1877 г. применявшего метод Винклера, были невелики, и лишь высокие цены на концентрированную серную кислоту оправдывали существование этого завода.

* ( На самом деле при этом происходят иные химические превращения, о чем во времена К. Винклера еще не знали.- Прим. ред.)

В 90-е годы Рудольф Книч под руководством Генриха фон Брунка, директора фирмы БАСФ («Баденские анилиновые и содовые фабрики»), разработал рентабельный метод получения серной кислоты.

Рудольф Книч родился в 1854 г. в Оппельне, умер в 1906 г. в Людвигсхафене * . Учился он в Шлоссерберуфе и сумел выработать в себе упорство и терпение — самые характерные черты его личности. Позднее Книч учился в ремесленной школе в Гливице, а с 1876 г. изучал химию в Берлине. В течение двух лет (1880-1882 гг.) Книч работал химиком на заводе в Гёрлице, а затем два года — на химическом заводе в Базеле. Книч был трудным в общении человеком, и поэтому базельский фабрикант был рад, когда в 1884 г. он перешел на службу в БАСФ. В то время директором БАСФ был Г. фон Брунк, обладавший широким химическим кругозором и хорошо разбиравшийся в людях. Он увидел в Книче человека, способного к кропотливому труду, талантливого и неутомимого исследователя.

Первой решенной Кничем проблемой было получение жидкого хлора. Затем Брунк поручил ему разработку рентабельного способа получения концентрированной серной кислоты и всячески помогал ему в этом. Упорный и настойчивый труд в течение 14 лет привел к результату, который превзошел все ожидания.

* ( О биографии Книча см. также в [180, с. 337-340].- Прим. ред.)

Книч провел большую работу по определению оптимальных условий процесса получения серной кислоты контактным способом. Он обнаружил, что при стехиометрических соотношениях диоксида серы и кислорода выходы продукта не соответствуют выводам, сделанным Винклером. Совсем напротив, эти выходы заметно увеличивались при повышении в смеси содержания кислорода (или воздуха).

Серный ангидрид Книч получал из газов обжига, содержащих диоксид серы, сильно загрязненный различными примесями. Книч пропускал газы обжига через длинные свинцовые трубы, чтобы пыль и зола оседали в них и не отравляли используемый платиновый катализатор. Несколько дней аппараты работали хорошо, выходы составляли около 75% , но затем образование серного ангидрида (триоксида серы) неожиданно прекращалось из-за загрязнения платинового катализатора. Поэтому Книч стал проводить еще более тщательную очистку газов обжига, пропуская их через угольные и асбестовые фильтры, однако и это не предотвращало загрязнения катализатора. Незначительные количества каких-то веществ отравляли катализатор. Книч с сотрудниками обнаружили, что это были следы мышьяка. Мельчайшие количества мышьяка попадали на катализатор из газов обжига, так что нужно было последние еще тщательнее очищать. С «обезвреженными» газами обжига реакция протекала лучше. Однако через несколько дней платиновые катализаторы вновь оказывались отравленными мышьяком. В поисках источника мышьяковистых загрязнений по железным отводным трубам отбирали небольшие количества серной кислоты. Вначале в этих пробах находили следы мышьяковистого водорода, но после того, как удалось полностью избавиться и от этих количеств мышьяка, катализатор больше не отравлялся.

Тем не менее выходы триоксида серы были мало удовлетворительными. Было высказано предположение, что взаимодействие диоксида серы с кислородом происходит тем полнее, чем выше температура реакционной смеси. Поэтому Книч предложил нагревать трубы с катализатором до 800° С. Однако затем он обнаружил, что выходы триоксида серы значительно повышались, если трубы охлаждались остывшими обжиговыми газами. В результате многочисленных опытов Книч наконец установил наиболее оптимальную температуру реакций: лучше всего катализатор (платина) работал при 450° С. Кроме того, Кничу удалось установить наиболее оптимальное время контактирования газа с катализатором.

К началу XX столетия благодаря разработке контактного метода получения серной кислоты концерн БАСФ обладал наиболее развитыми и совершенными в научно-техническом отношении производственными мощностями по получению этого вида продукта.

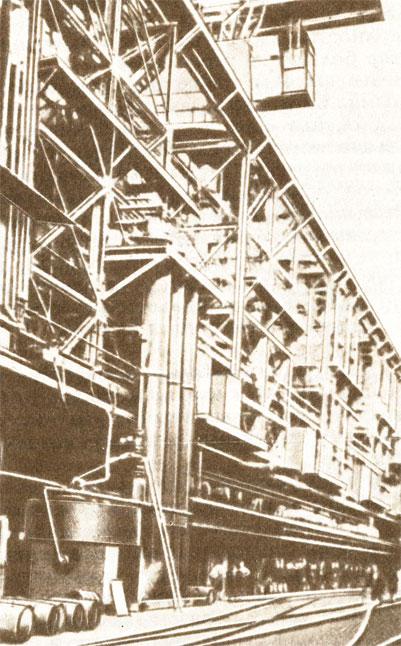

Установка по производству серной кислоты контактным способом (начало ХХ в.)

Первая стадия контактного метода была такой же, как и в камерном процессе: размельчение и обжиг серусодержащей руды. Затем проводилась очень тщательная очистка обжигового газа в пылепоглотительных камерах (причем начиная с 1906 г. поток газа пропускали через поле постоянного тока высокого напряжения, проводя таким образом электрофильтрацию). Очищенные таким образом газы направлялись через скруббер (промыватель) в сушильную башню и оттуда в башню предварительного подогрева, где они нагревались до температуры 420-445° С. В последней башне диоксид серы пропускался над решетчатым платиновым фильтром, где он окислялся до триоксида серы: 2SO2 + O2 = 2SO3. Триоксид серы охлаждался до 40-60° С и попадал в поглотительные башни, наполненные 98% -ной серной кислотой, при этом получалась «дымящая» серная кислота, которая собиралась в специальных башнях или других емкостях. Производственный процесс протекал таким образом непрерывно в течение многих лет. Он был, разумеется, сложнее, чем описанная нами упрощенная схема. Газы обжига в зависимости от используемого исходного сырья имели различный состав, а количество газа было очень велико. Установки имели очень большие размеры и были дорогостоящими, а при длительном простое или во время опытов легко разрушались.

В начале XX в. для получения триоксида серы в производстве серной кислоты чаще всего использовался контактный метод. В 1912 г. 60% количества серной кислоты получали по такому «ангидридному» методу * . В результате цена на серную кислоту снизилась, и немецкая анилинокрасочная промышленность (особенно производство индиго, ализарина и азокрасителей), нуждавшаяся в больших количествах серной кислоты с высоким содержанием ангидрида, могла теперь получать любые нужные ей количества кислоты и одерживать победы на международном рынке.

* ( В этом названии подчеркивается, что с помощью катализатора в начале получается сернистый ангидрид (диоксид серы), а затем серный ангидрид (триоксид серы).- Прим. ред.)

Данные Книча об использовании катализаторов в контактном методе очень пригодились Ф. Габеру и К. Бошу, которые работали на опытных установках, изучая взаимодействие азота воздуха с водородом для получения синтетического аммиака. Им удалось осуществить эту реакцию в 1903 г. (см. ниже).

Источник