Консервирование шкурок пресносухим способом

§ 3. Правка и консервирование шкурок

После снятия с туши животного шкурка должна быть законсервирована в течение 2 ч, в противном случае начнется ее гниение под воздействием различных микроорганизмов.

Все способы консервирования сводятся к уничтожению микроорганизмов и разрушению ферментов либо к созданию неблагоприятных условий для их жизнедеятельности и активности.

В основе консервирования пушно-мехового сырья лежат физические или химические факторы. К первым относится обезвоживание шкур высушиванием. Минимальная влажность для развития бактерий составляет 20-30%. При снижении влажности среды развитие бактерий прекращается и обезвоженное сырье может храниться продолжительное время.

Применяют следующие способы консервирования пушно-мехового сырья:пресно-сухой, сухосоленый, мокросоленый, кислотно-солевой, квашение.

Пресно-сухое консервирование применяют для шкурок (шкур) барсука, бобра, белки, волка, выдры, выхухоля, горностая, енота, колонка, корсака, кошки дикой, кошки домашней, куницы, крота, кролика, ласки, леопарда, лисицы, медведя, мелких грызунов, норки, нутрии, ондатры, песца, росомахи, рыси, соболя, солонгоя, сурка, собаки, тигра, тарбагана, тряска мехового, харзы, хоря, шакала, ягнят, козлят и др. видов.

Сушат шкурки при температуре не менее 20 и не более 35 °С при относительной влажности воздуха 30-50% и постоянной вентиляции помещений. Нельзя сушить шкурки около натопленных печей, у огня, а также под открытым небом на солнце.

Суть пресно-сухого консервирования заключается в том, чтобы снизить содержание влаги в шкурке с 70-75 до 12-16%. Метод этот прост, доступен и не требует больших затрат. Шкурки, законсервированные пресно-сухим способом, легко сортировать, удобно транспортировать, они легки.

При пресно-сухом консервировании шкурки большинства видов (кроме белки, белого хоря) правят и сушат на правилках. Шкурки, высушенные без посадки на правилку, коробятся, принимают неправильную форму, на них образуются многочисленные складки, в которых скапливаются жир и грязь.

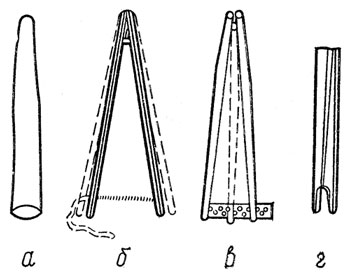

Конструкции и размеры правилок для пушных шкурок очень разнообразны, но наиболее распространены клиновидные, вильчатые, раздвижные, разборные (рис. 17).

Рис. 17. Правилки для шкурок, снятых трубкой: а — клиновидная; б — вильчатая; в — раздвижная; г — разборная (для шкурок горностая)

Существуют также специальные правилки для шкурок ондатры, нутрии, норки, соболя. Для шкурок горностая и колонка, снимаемых чулком, правилки состоят из двух половинок: одна с широким верхним концом и узким основанием на уровне огузка, другая наоборот.

Для шкурок, снятых чулком и трубкой, стандартами предусмотрена правка либо волосяным покровом наружу, либо мездрой наружу. Шкурки, которые сушат волосяным покровом наружу (шкурки выдры, енота, кидуса, корсака, дикой кошки, куницы, лисицы, норки, песца, росомахи, рыси и др.), сначала насаживают на правилки мездрой наружу и так сушат, пока не образуется как бы корочка на мездре, тогда их выворачивают волосяным покровом наружу и окончательно досушивают.

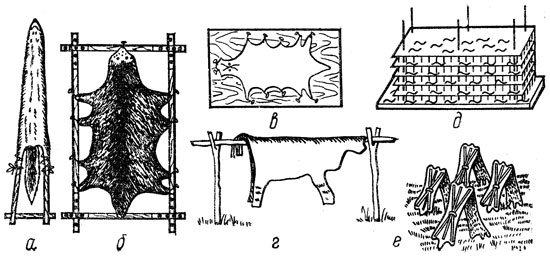

Шкуры, снятые пластом, расправляют и сушат на рамах или шестах, а шкурки мелких размеров — на дощечках, щитах и других приспособлениях (рис. 18).

Рис. 18. Правка и сушка шкурок, снятых трубкой и пластом: а — на раздвижной правилке: б — на раме; в — на щите; г — на шесте; д — на спицах; е — на камышинках

Мокросоленым способом консервируют меховые шкуры морских зверей, овчину, шкуры собак. Шкуры засаливают хлоридом натрия (поваренной солью) врасстил или помещают в насыщенный солевой раствор — тузлук.

Соль обезвоживает шкуру и создает в кожевой ткани неблагоприятные условия (высокое осмотическое давление) для развития микроорганизмов.

При консервировании врасстил на мездру шкуры насыпают хлорид натрия (из расчета до 50% массы парных шкур) и втирают его. В качестве антисептиков добавляют парадихлорбензол (0,4%) или нафталин (0,8%). Затем шкуры выдерживают в штабеле 7-10 дней при температуре не выше 20 °С и относительной влажности 65%.

Тузлук готовят из расчета 350 г соли на 1 дм 3 воды.

Сухосоленый способ консервирования применяют для шкурок ягнят всех пород овец каракуля, каракульчи, яхобаба, смушки, сак-сака, тряска, овчин и шкур собак.

Сухосоленый способ консервирования отличается от мокросоленого лишь тем, что после засолки шкуры высушивают.

Кислотно-солевой способ применяют для консервирования шкурок мелких грызунов, меховой и шубной овчины, ондатры (по согласованию заготовительных организаций с потребителем).

Кислотно-солевой способ консервирования сходен со способом консервирования врасстил, только в состав смеси, которой натирают мездру шкур, помимо хлорида натрия (до 90%) входят алюминиевые квасцы (примерно 5%) и хлорид аммония (примерно 5%). Общий расход смеси — 35% от массы парных шкур.

Кислотно-солевой способ консервирования овчин обеспечивает их сохранность при длительном хранении. Овчины при этом почти не имеют таких пороков, как теклость шерсти, прелина, краснота, которые очень часто встречаются у мокросоленых овчин. Одним из преимуществ кислотно-солевого способа консервирования является отсутствие необходимости сушить овчины в весенне-летнее время.

Способ квашения предназначен для консервирования каракуля, каракульчи, яхобаба. Этот способ заключается в обработке шкурок хлебными квасцами из овсяной или ячменной муки с добавлением поваренной соли.

Квашение фактически не самостоятельный способ консервирования, так как его используют для шкурок, уже законсервированных сухосоленым способом. Квашение придает волосяному покрову шкурки более красивый вид, а кожевой ткани мягкость.

Дообработка шкурок заключается в обрядке шкурок, переправке, обезжиривании, дообезжиривании и других операциях, устраняющих недостатки первичной обработки.

Источник

Консервирование кожевенного сырья

Сушка шкур является самым старым методом консервирования кожевенного сырья. Она основана на том, что в хорошо и равномерно высушенной парной шкуре рост микроорганизмов прекращается благодаря отсутствию необходимого количества воды. Правильно высушенная парная шкура содержит воды 12-16%, максимум 18% от массы сухого сырья. Чтобы высушить парную шкуру, надо удалить путем испарения около 90 % содержащейся в ней воды. Однако десорбцию воды в данном случае нельзя рассматривать как простой физический процесс, так как она сопровождается изменениями, происходящими в шкуре, причем эти изменения не всегда обратимы.

Шкура имеет волокнистое строение и содержит множество капилляров, поэтому основная масса белков шкуры обладает высокой гидрофильностью.

Содержащаяся в парной шкуре вода разделяется на свободную, или влагу набухания, заполняющую капилляры и межволоконные промежутки, и на влагу гидратации, или связанную влагу, которая наиболее прочно связана с тканями шкуры.

В свободной влаге, находящейся в шкуре, растворено определенное количество глобулярных белков и других компонентов шкуры. При сушке парной шкуры в процессе десорбции прежде всего удаляется свободная влага, а растворенные в ней белковые вещества осаждаются в капиллярах и межволоконном пространстве, обволакивая волокнистую ткань шкуры и уменьшая пористость, что сдерживает дальнейшее испарение влаги. В процессе десорбции влаги уменьшается теплопроводность шкуры, влага гидратации испаряется в минимальных количествах.

Сушку нельзя проводить при высокой температуре, под прямыми лучами солнца, особенно в период удаления свободной влаги, так как во влажной парной шкуре при температуре 40-45 °С могут произойти необратимые изменения белков. Сушка под прямыми солнечными лучами, особенно в южных районах страны, приводит к плавлению жиров, содержащихся в подкожной клетчатке жирных видов сырья, — овечьих и свиных шкурах. Так, уже при температуре 30-35 °С начинается плавление некоторых фракций этих жиров, расплавленный жир пропитывает волокнистую структуру шкуры и зажиривает волосяной покров.

Интенсивно высушенные поверхностные слои шкуры, сжимаясь, препятствуют удалению влаги из внутренних слоев, в которых при этом создается благоприятная среда для развития микробов. Разрушение средних слоев обусловливает расслаивание шкуры на два слоя, проявляющееся в процессах выделки.

Процесс сушки можно разбить на два периода. В течение первого периода испарение влаги происходит с максимальной скоростью и удаляется около 50 % всей содержащейся в шкуре влаги. Во втором периоде сушка идет значительно медленнее и продолжается до достижения устойчивой влажности. Этот период сушки связан с внутренней десорбцией, т. е. притоком влаги по капиллярам из внутренних слоев шкуры.

Устойчивая влажность в шкуре зависит от условий, в которых происходит сушка, относительной влажности и температуры воздуха. Сушка шкуры сопровождается ее усадкой, т. е. уменьшением объема (площади и толщины). Усадка пропорциональна скорости сушки и достигает наибольшей величины в первый период. Уменьшение площади парной шкуры при сушке иногда достигает 15%, уменьшение толщины — 30-40 %.

Удаление влаги из шкуры происходит главным образом с мездровой стороны, поэтому при быстрой сушке эта поверхность шкуры теряет много влаги и сокращается по площади. При быстрой сушке влага из внутренних слоев не успевает поступать через капилляры на поверхность шкуры: во внутренних слоях шкуры изменений объема не происходит. В результате быстрой сушки свободно завешанных шкур получается коробление, выражающееся в образовании складок и загибов.

При быстрой сушке просушивание идет неравномерно по площади и по толщине шкуры. Тонкие участки сильно пересыхают, в то время как более толстые остаются недосушенными. Неравномерность сушки по слоям выражается в том, что наружные слои при быстром нагреве сжимаются и препятствуют движению влаги по капиллярам из внутренних слоев шкуры наружу. При дальнейшем нагревании коллаген внутренних слоев шкуры желатинизируется. Плохо просушенный влажный внутренний слой шкуры представляет благоприятную среду для развития гнилостных микробов.

При дальнейшей обработке плохо высушенной шкуры получается непродуб средних ее слоев, а иногда снижается прочность выделанной кожи.

Значительные трудности возникают при отмоке пресно-сухого сырья, т. е. на первой операции, имеющей целью путем обводнения шкуры создать необходимые условия для ее дальнейшей обработки. Пресно-сухая бычья шкура содержит минимальное количество жира (1-2%). Но даже и такое количество жира в процессе сушки выступает в виде тонкой пленки на эпидермисе шкуры и на мездровой ее стороне, что при смачивании затрудняет проникновение воды в капилляры. В еще большей степени эти затруднения возникают при отмоке жирных видов сырья пресно-сухого консервирования, например овчины, содержащей 30 % и более жира в пересчете на массу сухого вещества. Пресно-сухая свиная шкура, насквозь пропитанная жиром, как правило, не поддается достаточному обводнению и при переработке не дает полноценной кожи.

Температура и скорость сушки оказывают большое влияние на свойства и качество пресно-сухого сырья. Высушенные при температуре 15 °С под вакуумом образцы шкуры легко обводняются без применения даже механических воздействий. Высушенные в термостатных условиях куски той же шкуры требуют более длительной отмоки в течение нескольких дней и двукратной разбивки. Образцы шкуры, высушенные при температуре 60 °С, не поддаются в процессе отмоки достаточному обводнению.

Как было подчеркнуто выше, сушку сырья нельзя проводить ни слишком быстро, ни слишком медленно. Наиболее благоприятным условием для сушки является температура 18-25 °С при смене воздуха с помощью вентиляционных устройств в сушилках или на небольшом ветру.

Летом сушку на воздухе следует проводить в тени под навесом, избегая прямого попадания на шкуру солнечных лучей, а также воздействия температуры свыше 30 °С.

Из высушенной с соблюдением всех правил шкуры при правильной дальнейшей обработке получается кожа, близкая по качеству к коже из шкуры мокросоленого консервирования.

Однако сушка является отсталым способом консервирования, вызывающим массовую порчу сырья как при самой обработке, так и при перевозке, хранении и переработке сырья на кожевенных заводах.

Сушка сырья представляет собой трудоемкую операцию, требующую постоянного наблюдения и высокой квалификации рабочих. Осложнение вызывают и случайности климатических и метеорологических условий. Массовыми пороками пресно-сухого сырья являются: ороговение, запеки, расслаиваемость, прелины, неравномерно высушенные участки, ломины, молеедины, кожеедины и т. д.

Отмока пресно-сухого сырья также требует гораздо больших затрат труда, материала и времени по сравнению с отмокой мокросоленого сырья. Пресно-сухое и особенно жирное сырье не поддается полному и равномерному обводнению, рвется при механической обработке, дает жесткую и подчас плохо поддающуюся крашению кожу.

Учитывая эти недостатки сушки как метода консервирования и пресно-сухих шкур как сырья для переработки, работники кожевенной промышленности вполне обоснованно считают пресную сушку наиболее отсталым и практически малоприемлемым способом консервирования, а пресно-сухие шкуры — малопригодными для выработки кож высокого качества.

Модификацией пресно-сухого консервирования сырья является применяемый за границей способ сушки шкур, особенно мелких. Парные шкуры привязывают бечевой за задние лапы и хвост к горизонтально расположенным шестам, направленным с востока на запад. Передние лапы привязывают к забитым в землю кольям, которые находятся на линии тени, отбрасываемой горизонтальным шестом в полдень. Преимущества этого способа сушки значительны, а именно: 1) лучи солнца падают на шкуру не прямо, а косо; 2) в случае непредвиденного дождя вода легко стекает с вертикально висящих шкур; 3) шкура высыхает одновременно с двух сторон; 4) такие пороки, как шестовина, загибы и т. п., часто встречающиеся в сырье, высушенном при свободном завесе на шестах, при таком способе сушки невозможны. Во многих южных странах способ сушки на шестах является довольно распространенным способом консервирования.

Приведенная методика, усовершенствованная применительно к условиям жаркого климата, все же полностью не устраняет основных недостатков этого способа консервирования.

Необратимость процесса коагуляции межфибриллярных белков шкуры, склеивающих коллагеновые волокна, и диффузия жира в толщу шкуры, а также трудоемкость процессов консервирования и отмоки, массовые пороки, специфические для сушки, — все это недостатки, которые остаются и при усовершенствованном способе сушки.

К усовершенствованным способам сушки следует отнести погружение парной или частично просушенной шкуры в раствор того или иного антисептика, например гексафторсиликата натрия 0,75 %-й концентрации, на 1-2 ч, после чего шкура высушивается, как обычно, до конца. Такая шкура обладает повышенной устойчивостью к поражению молью и кожеедом, не подвергается гниению ни в процессе сушки, ни при возможной в хранении подмочке. Хорошие результаты в отношении сохранения качества сырья дает консервирование сушкой в присутствии хлоркрезолов.

Пресно-сухое сырье в целом значительно уступает по качеству мокросоленому. Пороки загнивания в пресно-сухой овчине встречаются значительно чаще, чем в мокросоленой. Пресно-сухих овчин и козлин с пороками консервирования примерно вдвое больше, чем мокросоленых. Основные пороки, возникающие в результате сушки, — ороговение при высокой температуре и шестовины. Кроме пороков, обусловленных плохим консервированием, пресно-сухие шкуры имеют также многочисленные пороки от небрежного хранения. Наиболее характерными являются ломины, как крупные, видимые в сырье, так и мелкие, обнаруживаемые только в голье. Значительное количество пресно-сухой овчины и козлины бывает поражено молью и кожеедом. При мокросолении таких пороков сырья, вызванных небрежным хранением, не бывает.

Переработка пресно-сухого сырья представляет значительные неудобства, так как требует удлинения отмочно-зольных операций. Многие пороки труднее обнаружить в высушенном сырье, чем в мокросоленом, поэтому сухие шкуры дают в готовых кожах большее расхождение по сортности, чем мокросоленые. Выход по массе кожи из пресно-сухого сырья меньше, чем из мокросоленого, что имеет практическое значение для выработки стелечных и подошвенных кож. Перечисленные недостатки пресно-сухого консервирования особенно сказываются на крупном сырье. Поэтому крупное сырье пресно-сухим способом, как правило, не консервируют.

Мелкое сырье при пресно-сухом консервировании обесценивается в меньшей степени, так как благодаря меньшей толщине шкур обусловливается большая поверхность испарения, приходящаяся на одну и ту же массу влаги, подлежащей удалению.

Недостатки хранения и обработки пресно-сухого сырья приводят к тому, что количество шкур, законсервированных сушкой, с каждым годом уменьшается.

Источник