Основы психологии (9 стр.)

Рис. 1.5. Структура деятельности

фактам поведения можно отнести: 1) отдельные движения и жесты (например, поклон, кивок, сжимание руки), 2) внешние проявления физиологических процессов, связанных с состоянием, деятельностью, общением людей (например, поза, мимика, взгляды, покраснение лица, дрожь и т. п.), 3) действия, которые имеют определенный смысл, и, наконец, 4) поступки, которые имеют социальное значение и связаны с нормами поведения.

Поступок — действие, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей, т. е. его социальный смысл.

Главной характеристикой деятельности является ее предметность. Под предметом имеется в виду не просто природный объект, а предмет культуры, в котором зафиксирован определенный общественно выработанный способ действия с ним. И этот способ воспроизводится всякий раз, когда осуществляется предметная деятельность. Другая характеристика деятельности — ее социальная, общественно-историческая природа. Самостоятельно открыть формы деятельности с предметами человек не может. Это делается с помощью других людей, которые демонстрируют образцы деятельности и включают человека в совместную деятельность. Переход от деятельности, разделенной между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в ходе которой формируются психологические новообразования (знания, умения, способности, мотивы, установки и т. д.).

Введение в психологию

Деятельность всегда носит опосредованный характер. В роли средств выступают орудия, материальные предметы, знаки, символы (интериоризованные, внутренние средства) и общение с другими людьми. Осуществляя любой акт деятельности, мы реализуем в нем определенное отношение к другим людям, если они даже реально и не присутствуют в момент совершения деятельности.

Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как сознательно представляемому запланированному результату, достижению которого она служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход.

Деятельность — не совокупность реакций, а система действий, сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет смысл того, что делает человек. Базовые знания о деятельности, мотивах, навыках представлены в схемах.

Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т. е. ее результатом являются преобразования как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т. д. В зависимости от того, какие изменения играют главную роль или имеют наибольший удельный вес, выделяются разные типы деятельности (трудовая, познавательная, коммуникативная и т. п.).

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких уровней: верхний уровень — уровень особых видов деятельности, затем уровень действий, следующий — уровень операций, и наконец, самый низкий — уровень психофизиологических функций.

Действие — основная единица анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на достижение цели.

Действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания в виде постановки цели, и в то же время действие — это одновременно и акт поведения, реализуется через внешние действия в неразрывном единстве с сознанием. Через действия человек проявляет свою активность, стараясь достигнуть поставленной цели с учетом внешних условий.

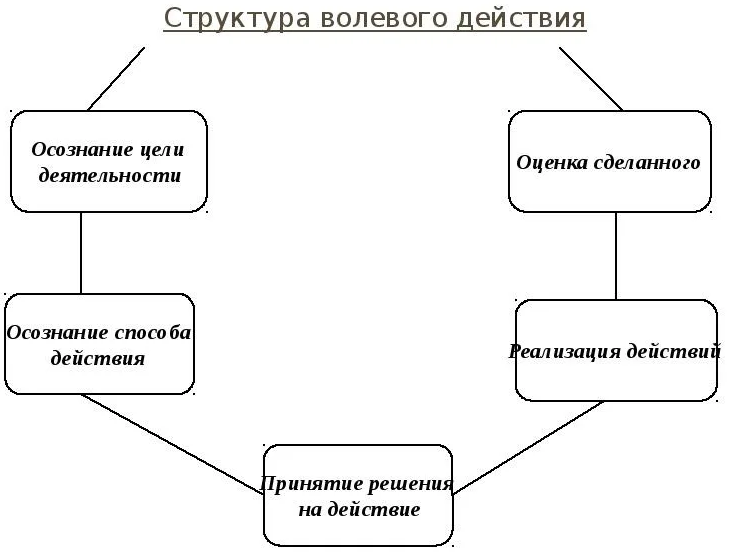

Действие имеет подобную деятельности структуру: цель — мотив, способ — результат. Различают действия: сенсорные (действия по восприятию объекта), моторные (двигательные действия), волевые, мыслительные, мнеми-ческие (действия памяти), внешние предметные (действия

направлены на изменение состояния или свойств предметов внешнего мира) и умственные (действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие компоненты действия: сенсорные (чувственные), центральные (мыслительные) и моторные (двигательные) (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Компоненты действия и их функция

Всякое действие представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких частей: ориентировочная (управляющая), исполнительная (рабочая) и контрольно-корректировочная. Ориентировочная часть действия обеспечивает отражение совокупности объективных условий, необходимых для успешного выполнения данного действия. Исполнительная часть осуществляет заданные преобразования в объекте действия. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при необходимости обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия.

Операцией называется конкретный способ выполнения действия. Характер используемых операций зависит от условий, в которых совершается действие, и опыта человека. Операции обычно мало осознаются или совсем не осознаются человеком, т. е. это уровень автоматических навыков.

Говоря о том, что человек осушествляет какую-то деятельность, нельзя забывать, что человек представляет собой организм с высокоорганизованной нервной системой, развитыми органами чувств, сложным опорно-двигательным

Введение в психологию

аппаратом, психофизиологическими функциями, которые являются и предпосылками и средствами деятельности.

Например, когда человек ставит перед собой цель что-то запомнить, он может использовать разные действия и приемы запоминания, но эта деятельность опирается на имеющуюся мнемическую психофизиологическую функцию: ни одно из действий заучивания не привело бы к желаемому результату, если бы человек не обладал мнемической функцией. Психофизиологические функции составляют органический фундамент процессов деятельности.

Сенсомоторные процессы — это процессы, в которых осуществляют связь восприятия и движения. В этих процессах различают четыре психических акта: 1) сенсорный момент реакции — процесс восприятия; 2) центральный момент реакции — более или менее сложные процессы, связанные с переработкой воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и выбором; 3) моторный момент реакции — процессы, определяющие начало и ход движения; 4) сенсорные коррекции движения (обратная связь).

Идеомоторные процессы связывают представление о движении с выполнением движения. Проблема образа и его роли в регуляции моторных актов — центральная проблема психологии правильных движений человека.

Эмоционально-моторные процессы — это процессы, связывающие выполнение движений с эмоциями, чувствами, психическими состояниями, переживаемыми человеком.

Интериоризация — это процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному действию.

Экстериоризация — это процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее действие.

Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как личности, — это общение, игра, учение и труд.

Уже отмечалось, что наши потребности толкают нас к действию, к активности. Потребность — это переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо. Состояния объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования, и называются потребностями. Голод, жажда, или потребность в кислороде — первичные потребности, удовлетворение которых жизненно важно для всех живых существ. Любое нарушение в балансе сахара, воды, кислорода или какого-либо другого нужного организму компонента автоматически приводит к появлению соответствующей потребности и к возникновению биологического импульса, который как бы толкает человека к его удовлетворению. Возникшее таким образом первичное побуждение вызывает серию координированных действий, направленных на восстановление равновесия.

Поддержание равновесия, при котором организм не испытывает никаких потребностей, называется гомеостазом. Отсюда гомеостатическое поведение — это такое поведение, которое направлено на устранение мотивации путем удовлетворения вызвавшей его потребности. Часто поведение человека вызывается восприятием определенных внешних объектов, действием каких-либо внешних раздражителей. Восприятие определенных внешних объектов играет роль стимула, который может быть таким же сильным и значительным, как и само внутреннее побуждение. Потребность в движении, в получении новой информации, новых стимулов (познавательная потребность), новых эмоций позволяет организму поддерживать оптимальный уровень активации, который позволяет ему функционировать наиболее эффективно. Эта потребность в стимулах изменяется в зависимости от физиологического и психического состояния человека.

Источник

Конкретный способ выполнения действия это

Любая деятельность может быть представлена как взаимодействие двигательных актов, регулирования, контроля.

Определение. Приемы деятельности — способы исполнения контроля и регулирования.

К основным приемам деятельности относят навыки, привычки, умения.

1. Навыки. Важнейшим приемом деятельности является навык.

Определение. Навык — автоматизированное действие, сформированное путем многократного повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.

Навыки образуются на основе упражнений, многократных повторений действий. В результате происходит количественное и качественное преобразование действий. Произвольные действия превращаются в непроизвольные, автоматизированные.

Различают несколько видов навыков : перцептивные, интеллектуальные и двигательные.

Перцептивный навык — это автоматизированное чувственное отражение свойств и характеристик хорошо знакомого, неоднократно воспринимавшегося ранее предмета.

Интеллектуальный навык — автоматизированный прием, способ решения встречавшейся ранее задачи, достижения цели.

Двигательный навык — автоматизированное воздействие на внешний объект с помощью движения с целью его преобразования, неоднократно осуществлявшееся ранее.

Формирование навыков может осуществляться двумя методами:

1) методом «проб и ошибок»;

2) через систему сознательных процедур.

Метод «проб и ошибок» малоэффективен, поскольку он требует длительного времени на освоение навыка и не гарантирует его надежного закрепления. Высокоэффективной считается выработка навыка через систему сознательных процедур.

Метод сознательных процедур основывается на понимании. В выработке навыка по этой методике осуществляются четыре этапа :

1) предварительное ознакомление , осмысливание действий, которые выполняются некачественно;

2) подготовительный этап , на котором действие совершается сознательно, но неумело;

3) стандартизирующий этап , на котором происходит частичная автоматизация действий;

4) варьирующий (ситуативный) этап, который характеризуется свободным выполнением действия в разных условиях в автоматическом режиме.

2. Привычка. Близкой навыку по механизмам формирования и характеру осуществления является привычка.

Определение. Привычка — это автоматизированное действие, выполнение которого стало потребностью личности.

Привычка, как и навык, формируется путем многократного повторения, но отличается от него. Навык — это возможность выполнения действия, которое в себе не содержит стимуляции к данному действию. Привычка же предполагает побуждение производить данное действие.

3. Умение. Навык и привычка тесно связаны с умением.

Определение. Умение — это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.

Умение — основа мастерства. В отличие от привычки, оно создает возможность выполнения действия не только в привычных условиях, но и в изменившейся ситуации.

Источник

Действие — Понятие действий

Человек активен по своей природе. Без активности, проявляющейся в деятельности, невозможно раскрыть: глубину ума и эмоций, силу воображения и воли, способности и черты характера. Деятельность — это очень сложное и многомерное явление. В основе деятельности лежит система движений и предметных действий, объединенных в единый комплекс, необходимый для работы в любой сфере общественного производства. Действия человека субъективны, они реализуют социальные, физиологические и культурные цели.

Активность связана с движениями, неважно, будь то мышечно-двигательное движение руки при письме, при выполнении трудовой операции, или движение речевого аппарата при произнесении слов. Движение человека — это выполнение действия, направленного на решение определенной задачи. Характер или содержание задачи определяет движение. Наша задача в данной статье — выделить основные особенности акции, рассмотреть ее виды, структуру, а также способы реализации.

В итоге можно сказать, что действие — это система движений, направленных на объект с целью его приобретения или изменения.

Действия характеризуются рядом особенностей: Первая особенность заключается в том, что действия включают в себя, как необходимый компонент, акт сознания в форме постановки и удержания цели.

Вторая характеристика действия заключается в том, что оно одновременно является актом поведения, внешние действия неотделимы от сознания.

Третья особенность заключается в том, что через понятие действия утверждается принцип активности.

В-четвертых, действия могут быть внешними и внутренними.

В отличие от движений, которые зависят только от двигательной активности тела, действия имеют социальный характер: они зависят от объектов, созданных предыдущим поколением и окружающих человека. Каждое простейшее человеческое действие — реальное физическое действие человека — неизбежно является психологическим актом, более или менее насыщенным опытом, который выражает отношение действующего человека к другим людям, к окружающим его людям.

Концепция действия была разработана А. Бергсоном и П. Жане. Он играет ключевую роль в генетической психологии и физиологии активности. Работа К. Левина привела к изучению мотивации человеческих действий. При изучении движений в психологической области он занимался действиями. Работа Э. Толмена имела большое значение для развития концепции действия. При изучении поведения животных он ввел понятие когнитивной карты — для обозначения пространственного опыта.

Исследование деятельности является важной частью психологической теории деятельности, которая была разработана такими известными отечественными психологами, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, П.Я. Кузнецов, В.В. Гальперин и т.д., был разработан. В отечественной психологии на основе предложенной Леонтьевым схемы деятельности (деятельность — действие — операция — психофизиологические функции), которая соотносится со структурой мотивационной сферы (мотив — цель — условие), изучались практически все психологические явления, что стимулировало возникновение и развитие новых отраслей психологии. В качестве логического развития этой концепции Леонтьев рассматривал возможность создания целостной системы психологии как «науки о порождении, функционировании и структуре психического отражения действительности в процессе деятельности».

Понятие действий

Действие — это структурная единица деятельности, определяемая направлением на достижение цели. Действия — это движения, направленные на объект и преследующие определенную цель. Совокупность действий, связанных общей целью и выполняющих определенную социальную функцию, представляет собой деятельность.

В центре этой иерархической структуры находится действие, которое является основной единицей анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на достижение цели, которую, в свою очередь, можно определить как образ желаемого результата. Следует сразу отметить, что целью в данном случае является осознанный образ. Выполняя определенную деятельность, человек постоянно держит в голове этот образ. Таким образом, действие — это сознательное проявление человеческой активности. Исключение составляют случаи, когда в силу определенных причин или обстоятельств адекватность психической регуляции поведения у человека нарушена, например, при болезни или в состоянии аффекта.

Действие (англ. action, performance) — произвольный акт, действие, процесс, подчиненный представлению о результате, образу будущего, то есть процесс, подчиненный сознательной (осознанной) цели. В терминологии А.А. Ухтомского, действие — это функциональный орган, развивающийся в течение жизни, имеющий свою биодинамическую, сенсорную и аффективную ткань. Как и другие функциональные органы человека, это виртуальный механизм, данный внешнему наблюдателю только в его исполнении. Носитель действия может воспроизвести его во внутреннем плане, чтобы выполнить действие до его начала, что полезно в сложных ситуациях, поскольку сводит к минимуму возможные ошибки. Действие, как и поступок, является истинной сущностью человека, в нем проявляется индивидуальность (Гегель). Действие может быть относительно самостоятельным, а может быть компонентом более крупных структур деятельности. Само действие может служить внешним объектом для субъекта, который его осваивает. Действие эволюционирует, а инволюция развивается; оно обладает свойствами реактивности, чувствительности и первыми элементами рефлексии. Ч. Шеррингтон расположил элементы памяти и предвосхищения в действии, а А.В. Запорожец выделил практическую и теоретическую части действия. С.Л. Рубинштейн рассматривал его как исходную единицу, «клеточку» — неразвитое начало развитого целого, всего психологического анализа. Действие обладает генеративными свойствами. Благодаря дифференциации она является источником возникновения и развития многих превращенных форм (ориентировочных, перцептивных, мнемических, викарных, ментальных, эмоциональных и т.д.), включая внутренние действия, которые автономизируются, отделяются и освобождаются от своей внешней оболочки. После такой автономизации внутренние формы действия могут быть интернализированы в другие формы сенсорно-объективного действия и агентства и преобразованы в рациональное, свободное, «разумное делание».

Действия не могут быть только исполнительными (в широком смысле). Он может выполнять функции знака и даже символа, то есть графические, коммуникативные функции. Для человека, усвоившего действие, оно становится целью, а для человека, усвоившего его, его реализация становится потребностью, мотивом. Таким образом, постоянно обогащается «внутренний образ», «внутренняя драматургия» сюжета, что является непременным условием повышения не только его внешней эффективности, но и творческого потенциала.

Виды действия

Человеческая деятельность осуществляется действиями различных типов и уровней. Часто проводят различие между рефлекторными, инстинктивными, импульсивными и волевыми действиями.

Действия делятся на импульсивные и волевые в зависимости от степени осознания целей («почему я это делаю») и последствий («к чему это может привести»). Основное различие между импульсивным действием и волевым действием заключается в отсутствии сознательного контроля в первом случае и наличии сознательного контроля во втором. Импульсивные действия возникают в основном тогда, когда волевое действие отделено от инстинктивного, а волевое действие еще не организовано или уже дезорганизовано. Импульсивные действия характеризуются низким уровнем осознания целей и возможных последствий. Образ, слово или команда, возникающие в сознании, немедленно вызывают действие. Волевые действия подразумевают взвешивание целей и возможных последствий. В импульсивном действии большую роль играют динамические отношения. Импульсивное действие — это аффективная разрядка. Он связан с аффективным переживанием. Импульсивно-аффективное действие — это страстная вспышка возбужденного человека или аффективная вспышка раздраженного человека, не способного подчинить свои действия контролю; в чистом, обнаженном виде импульсивное действие наблюдается в патологических случаях или состояниях, в которых нормальное волевое действие невозможно.

Волевые действия переживаются субъектом как внутреннее усилие. Для них характерно подчинение одного мотива другому, причем эти два мотива имеют противоположные знаки.

Любое действие состоит из системы движений или операций, которые делятся на внешние (субъективные) и внутренние (умственные, духовные). В зависимости от того, какие психические акты преобладают в способах действия, различают следующие компоненты действия: сенсорные (чувственные), центральные (мыслительные) и моторные (двигательные).

К внешним действиям относятся двигательные действия человека, действия по перемещению предметов, движения органов речи, мимика и пантомима, к внутренним — перцептивные действия, благодаря которым формируется целостное представление о предметах и явлениях, мнемические движения, которые включаются в деятельность по запоминанию какой-либо информации и последующему ее припоминанию, мыслительные действия.

Сенсорные действия — это действия по восприятию объекта, например, определение размера объекта, его местоположения и перемещения в пространстве, его состояния. К сенсорным действиям также относится оценка настроения человека по его мимике. Двигательные действия — это действия, направленные на изменение положения объекта в пространстве путем его перемещения непосредственно (руками, ногами) или с помощью инструментов (изменение скорости при управлении автомобилем). Моторные и сенсорные действия обычно группируются в работе вместе как сенсомоторные действия, но для целей обучения (особенно упражнений) они выделяются как отдельные виды действий. Сенсоримоторные действия, направленные на изменение состояния или свойств внешних объектов, называются предметными действиями. Каждое предметное действие состоит из определенных движений, связанных в пространстве и времени. Ментальные действия — это разнообразные действия человека, выполняемые на внутреннем уровне сознания. Экспериментально доказано, что умственное действие обязательно содержит моторные компоненты.

Структура действий

Структура действия чрезвычайно сложна.

Макро-анализ выделяет в нем 3 основных компонента:

a) Принятие решения (формирование или активация программы);

в) контроль и коррекция.

Микроструктурный и микродинамический анализ позволяет выделить в 1-м компоненте картину ситуации (оперативную картину), картину действия, интегральные и дифференциальные программы, питаемые из памяти прошлых действий. В компонентах реализации и управления отрабатываются волновые и квантовые сохраняющие свойства целого. Все макро- и микрокомпоненты пронизаны сетью прямых и обратных связей, которые образуют «схему системы» целостного действия и обеспечивают сложное сочетание программных и афферентных способов его регуляции и реализации (Н.Д. Гордеева). Сложность структуры действия объясняет его уникальность. По мнению Н.А. Бернштейна, упражнение — это повторение без повторения. В принятии решения мы наблюдаем соревнование, соревнование его консервативных свойств, которое определяется новизной ситуации, целями и смыслами возникающей двигательной задачи. При принятии решений картина ситуации, картина действий, интегральная и дифференциальная программы взаимосвязаны. Реализация и контроль носят циклический характер. В каждом из них используются как освоенные, так и индивидуально разработанные средства и инструменты.

Таким образом, каждое действие представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких частей: ориентирующей (управляющей), реализующей (рабочей) и контрольно-корректирующей.

Ориентирующая часть действия отражает набор объективных условий, необходимых для успешного выполнения данного действия. Выполняющая часть выполняет указанные преобразования в объекте действия. Контрольная часть отслеживает выполнение действия, сравнивает полученные результаты с заданными образцами и, при необходимости, обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия.

Исследования советских психологов показали, что умственные действия первоначально формируются как внешние, субъективные и постепенно переводятся во внутренний план. Перевод внешнего действия на внутренний план называется интернализацией.

Овладение умственной деятельностью приводит к тому, что перед выполнением внешней деятельности, направленной на достижение желаемой цели, человек выполняет действие в уме, оперируя образами и языковыми символами. Внешняя деятельность в этом случае подготавливается и осуществляется на основе выполненной психической деятельности. Реализация ментального действия вовне, в форме действий с объектами, называется экстериоризацией.

Действие является основной единицей анализа деятельности и имеет схожую с деятельностью структуру: цель — мотив, метод — результат. Действие — это процесс, направленный на реализацию цели, где цель — это осознанное представление о желаемом результате. Можно сказать, что действие — это процесс решения проблемы, включающий процессы формирования цели и процессы поиска средств. Действие отличается от деятельности тем, что объект, на который оно направлено, не совпадает с его мотивом. Мотивы порождают действия. Воспринимаемое отношение объекта деятельности к ее мотиву — это смысл действия; форма переживания смысла действия — сознание его цели. Действие всегда реализуется опосредованно, в отличие от привычного или импульсивного поведенческого действия, которое непосредственно определяется предметной ситуацией. В качестве средств могут использоваться различные знаки, роли, ценности, нормы и т.д.; благодаря их применению субъект овладевает действием, превращает его в нечто личное, принадлежащее ему.

Способы выполнения действия

Действие — это преднамеренная, сознательная деятельность, направленная на достижение осознанной цели. Действие выполняется человеком с использованием определенных средств и приемов, которые соотносятся с конкретной ситуацией деятельности и условиями, в которых она осуществляется.

Операция — это определенный способ выполнения действия. Можно выделить столько различных способов выполнения действия, сколько различных операций. Характер действия зависит от условий выполнения действия, от навыков и умений, имеющихся у человека, от имеющихся в наличии инструментов и средств выполнения действия. Операции характеризуют частичную сторону выполнения действия, они мало или совсем не осознаются человеком, т.е. это уровень автоматических способностей. Операции могут происходить путем адаптации, прямого подражания или автоматизации действий.

Операция отличается от действия тем, что она определяется не целью, а условиями, в которых эта цель дана. Способами разграничения действий и операций являются сознание и использование объективных поведенческих и физиологических показателей.

В зависимости от степени сознания, существуют такие возможности для действий, как способности и навыки.

Навык — это действие, которое формируется путем повторения и доводится до автоматизма. Любое новое действие, которое вначале проходит как самостоятельное, развернутое и осознанное действие, затем в результате многократных повторений может выполняться уже как автоматически выполняемый компонент действия.

Различают перцептивные, интеллектуальные и моторные способности.

Моторные навыки — это автоматизированные действия над внешним объектом с движениями по его преобразованию, ранее неоднократно выполняемые. Интеллектуальные способности — автоматизированные приемы, методы решения ранее встречавшихся умственных задач. Перцептивные способности — автоматизированные сенсорные отражения свойств и характеристик знакомого, неоднократно ранее воспринимаемого. Психология действия деятельность сознательная

Существует три основных этапа формирования навыка: аналитический, синтетический и автоматический.

Чтобы сохранить навык, его нужно использовать систематически, иначе происходит деавтоматизация, при которой они теряют скорость, легкость, плавность и другие свойства, характерные для автоматизированного действия. Человек снова должен обращать внимание на каждое свое движение и сознательно контролировать манеру их выполнения.

Очень важным для правильного понимания и рациональной организации развития навыков является вопрос их взаимодействия. Он содержит два вопроса — о помехах и передаче. Интерференция — это тормозящее взаимодействие навыков, когда существующие навыки подавляют или делают менее эффективным развитие новых навыков. Перенос — это распространение и применение навыков от одного вида деятельности к другому. Чтобы такой перенос происходил нормально, навык должен быть обобщен, стать универсальным, согласоваться с другими навыками, действиями и деятельностью, стать автоматическим.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник