- Методы исторического исследования — принципы, виды и структура

- Общенаучные методы

- Специальная методология

- Прикладные способы

- Альтернативные подходы

- Выбор метода

- Методы изучения исторического процесса

- 1. Предмет и методы истории психологии

- Профессиональное развитие в период молодости

- Вопрос 2

- История развития источников права интеллектуальной собственности

- Вопрос 3

- История развития психологии в России

- Теория и практика управления Программа курса

- 2. Понятие цивилизации 3

- Вопрос 4

- Современное российское общество: проблемы и перспективы развития

- Секция 1. Теоретико-методологические подходы к изучению модернизации .

- Вопрос 5

- Вопрос 6

- Примеры похожих учебных работ

- предмет и задачи истории психологии. периодизация истории психологии.движущие силы .

- История и основные тенденции развития психологии в России

- Развитие психологической науки в СССР

- Этапы развития психологической науки, главные особенности психики

- Вклад В.М. Бехтерева в развитие медицинской науки

- Психология как наука. Основные исторические этапы развития психологической науки

Методы исторического исследования — принципы, виды и структура

Общенаучные методы

Научный поиск базируется на традиционных принципах, подразумевающих работу с информацией, связанную с классификацией данных, установлением причинно-следственных связей и логических цепочек, выявлением различных признаков и характеристик объекта изучения, разложением све́дений на составляющие части, обобщением и описанием (анализ и синтез).

В отечественной методологии выделяют три уровня изучения объекта:

- Всеобщий. Можно использовать все познавательные процедуры, давать целостные характеристики и объяснять явления в их широком значении.

- Общий. Здесь акцент делается на осмыслении ключевых, отдельных сторон процесса или фактов.

- Частный. Внимание направляется на непосредственную связь с конкретным предметом, отражая его специфику.

В рамках любой науки можно по-разному классифицировать подходы к решению поставленных проблем, но в целом принято выделять две группы методов:

Таким образом, классификацию по характеру обобщения можно представить как простую структуру.

Общенаучные методы исторического исследования:

| Тип | Вид |

| Общие | Анализ и синтез информации. Индукция (от частного — к общему). Дедукция (от целого — к конкретике). Эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и аналогия. Моделирование. Описательный и повествовательный (общеисторический). |

| Базовые | Сравнительный. Генетический. Системный. Типологический. Динамический и хронологический. Ретроспективный. |

| Прикладные | Статистический. Математический. Идеографический. Биографический. Реконструктивный. |

В процессе изучения исторической реальности все методы взаимосвязаны, они дополняют друг друга и образуют единый механизм научной работы — методику, позволяющую придать фактам и знаниям конкретно понятную форму, устранить всевозможные противоречия, а также всесторонне раскрыть отдельные аспекты предмета исследования. Главная цель — наиболее объективно показать закономерности, связи и логику событий прошлого.

Специальная методология

Перед историком всегда стоит трудная задача выявления сущности, структуры, направленности и достоверного описания процессов минувших лет. Эта работа всегда начинается с накопления информации об объекте и фиксации первичных све́дений — так называемый эмпирический этап, за ним следует анализ фактов и источников, на котором основаны все специальные подходы к изучению действительности прошлого.

Можно выделить и соотнести название и содержание исторических методов исследования, решающих основные задачи:

- Хронологический. Подразумевается рассмотрение явлений, движений и изменений событий поэтапно во времени.

- Историко-сравнительный. С помощью аналогий осуществляется выявление сходств и различий по определенным признакам.

- Синхронизация. Изучение процессов, происходивших одновременно в разных местах мира.

- Историко-генетический. Раскрытие и описание свойств и функций объектов рассматриваемого периода.

- Типологический. Систематизация материала по классам и типам на основе одинаковых характеристик и отношений.

- Ретроспективный. Воссоздание картины прошлого по отдельным элементам, сохранившимся до наших дней.

- Историко-системный. Анализ источников и событий как целостного механизма с собственной иерархией.

- Статистический. Количественные измерения и вычисления при работе с многочисленными артефактами и проблемами социально-экономической области знания.

- Диахронный. Использование четкой периодизации и наблюдение за изменениями, происходящими на разных этапах.

- Актуализация. Синтез похожих признаков объектов и прогнозирование возможного развития ситуаций. Применение исторического опыта в настоящем времени.

- Идеографический (нарративный). Биографический и психологический анализ конкретных людей. Описание их внешности, достижений, болезней, жизненного пути и мировоззрения. Отличительная черта — субъективность оценок сквозь призму собственного восприятия.

Все эти методы позволяют создавать уникальные концепции, придерживаясь главных условий: историзма, объективности и системности.

Прикладные способы

Обычно приемы, находящиеся на стыке наук, относят к прикладным. Среди таких подходов, реализуемых в рамках исторического исследования, можно отметить:

- Контент-анализ.

- Антропологический.

- Палеонтологический.

Контент-анализ представляет собой сбор всевозможных количественных данных об объекте исследования. В качестве примера можно привести собрания законов, соборных уложений или сводов правил. Особенность, которая дает историкам огромные возможности для интерпретаций, заключается в разрешении считать документом любую коммуникацию, то есть не только официальные источники, но и объявления, аудиозаписи разговоров или речей, газеты, этикетки, рисунки и так далее.

Для успешной реализации этого подхода требуется значительная работа с огромными массивами информации.

Антропологический метод часто используется в учебных трудах — реферате или курсовой, где кратко, опираясь на данные об эволюции человека, можно делать обобщения относительно развития среды. Такие методы исследования в истории, как правило, применяются в рамках цивилизационного подхода, когда нужно создать представления о повседневности, социуме и культуре. Родоначальниками считаются Л. Февр и М. Блок, открывшие значение участия отдельной личности в массовых проявлениях, а также важность психологии свидетелей исторического процесса.

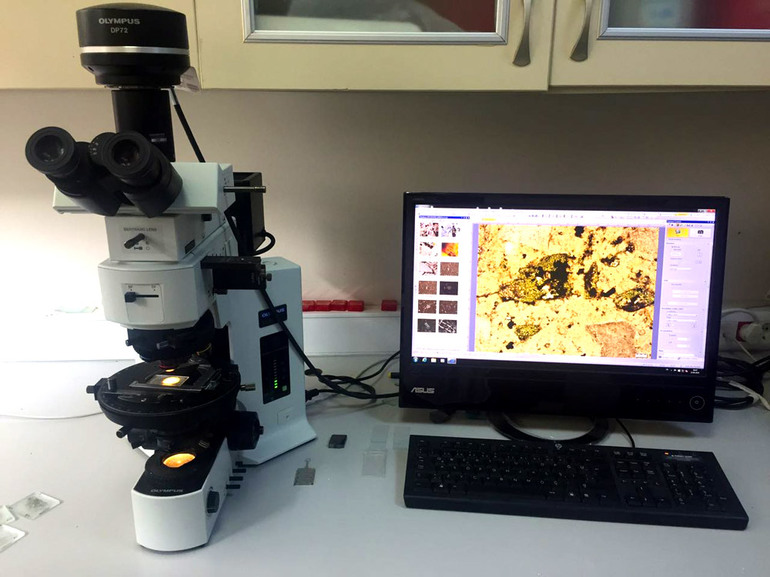

Проблемами определения древности и датирования занимается палеонтология. Речь идет об изучении окаменелых останков и осадочных толщ, позволяющих делать выводы о возрасте и практическом применении артефактов, а также об условиях существования в конкретные физико-географические эпохи. Палеонтологические методы включают в себя:

- Стратиграфический анализ. Сопоставление возраста культурных слоев.

- Петрографический прием. Изучение состава каменных, рудных и магматических пород в соседних разрезах.

Геологические технологии историки используют с учетом свойств местности, где проводились археологические раскопки.

Благодаря установлению возраста источника, часто можно сделать объективные выводы о произошедших событиях.

Альтернативные подходы

Постижением прошлого с помощью воссоздания детальной обстановки, духовной атмосферы и материальной культуры занимается реконструкция. Этот метод можно отнести к числу новейших, поскольку обращаться к нему стали относительно недавно. Главное направление — когнитивное. Историк пытается на ментальном и психологическом уровне понять условия и проработать жизненные сценарии минувших эпох.

Другим альтернативным методом по праву можно считать семиотику, занимающуюся вопросами механизмов формирования исторической реальности и осмыслением процессов прошлого с точки зрения современности. Таким образом, устраняется линейность в оценке событий и больше места отводится абстрактным представлениям, рассуждениям и интерпретациям. Семиотика предполагает, что каждый век сам создает о себе рассказ не в фактических картинах, а в символическом выражении. Задача специалиста — разгадать и разъяснить эту систему знаков.

Лингвистический анализ очень часто полезен при работе с текстовыми источниками как дополнительный инструмент воссоздания образа исторической действительности. Методы текстологии применяются, чтобы выявить явные противоречия в документе, возникшие из-за неточного перевода или ошибочной языковой трактовки. Классическим примером источников, при изучении которых нельзя обойтись без лингвистического анализа, являются летописи, памятники житийной литературы, библия и международные договоры. Идеологом этого подхода в историографии был Х. Уайт.

А. Д. Бочаров представил новую классификацию методов исторического исследования, основанную на теории научного поиска. А также он предложил развивать перспективную дисциплину — историческую информатику.

Выбор метода

При необходимости определить метод для исследования той или иной проблемы стоит помнить, что история по своей сути является документированным рассказом о различных фактах прошедших лет, поэтому прежде всего нужно обращать внимание на нарративные способы работы с материалом, в которых уже заложена последовательная логика изложения событий.

Очевидно, что описательно-повествовательные методы недостаточны для создания объективной, полной и адекватной картины прошлого, поскольку используются для первичного анализа. Не удивительно, что историко-генетический метод был настоящим прорывом и интеллектуальным переворотом в деле восстановления и трактовки фактов прошлого. Стало возможным изучение процессов в динамике, а также использование связанных с ним специальных эвристических и логических методов.

Сравнительный анализ уже давно стал обязательным для каждого труда. Используются как индивидуализированные сравнения, так и вариативные. В первом случае автор должен обращаться к большому количеству источников и штудировать десятки историографических текстов.

А во втором — давать детальную характеристику конкретному происшествию с учетом различных стратегий.

Внимания заслуживают и современные методы моделирования исторической действительности, когда создается принципиальная теоретическая схема, способствующая развернутому объяснению и глубокому пониманию важнейших процессов, происходивших в обществе в определенное время. Для глобальных обобщений и качественного сравнения чаще всего применяются синхронистические способы работы с материалом, нацеленные на выявление взаимосвязей общемировых событий.

Таким образом, современная методология предоставляет историкам качественные, разнообразные способы исследования: от классических, утвердившихся в научной традиции, — до новейших, альтернативных подходов.

Источник

Методы изучения исторического процесса

Предмет исторической науки. Хронология и периодизация истории.

История – это факты, которые совершались в то или иное время. Участниками этих реальных событий являются люди, то есть творцом истории является человек. Любой человек является творцом истории.

Предметом истории как науки является необходимость познания исторической действительности. Необходимость познания прошлого, с целью не повторения ошибок прошлого. И здесь на первый план выступают ученые – историки, которые и пытаются познать историческую действительность. Чтобы познать историю мало фактов, нужны сведения о них. Историческое прошлое воссоздается учёными по предметам материальной культуры, по письменным источникам или каким-то ещё основаниям.

История – наука многогранная. Археология некогда была вспомогательной дисциплиной, а теперь стала наукой, которая изучает предметы материальной культуры, что важно для реконструкции реальных событий. Кроме археологии есть и другие вспомогательные дисциплины в рамках исторической науки – нумизматика (изучение монет и денежных систем), геральдика (наука о родовых знаках), лингвистика (изучение языков) и ряд других дисциплин. Историческая наука не замыкается в себе, а она открывает двери для сотрудничества с теми учеными, которые помогают истории.

Методы изучения исторического процесса.

1) Сравнительно-исторический метод, позволяющий проводить необходимые сравнения различных исторических концепций с целью выявления их общих черт, особенностей, самобытности и степени заимствования.

2) Хронологический метод – ориентирующий на анализ движения на научные мысли, смену концепции, взглядов и идей в хронологической последовательности, что позволяет вскрыть закономерности накопления и углубления историографических знаний.

3) Проблемно-хронологический метод – позволяющий расчленить более или менее широкую тему на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. Ряд исследователей (например, А.И. Зевелев) считают хронологический и проблемно-хронологический методы приёмами изложения материала, а не исследования прошлого исторической науки.

4) Метод периодизации, который направлен на выделение отдельных этапов в развитии исторической науки с целью обнаружения ведущих направлений научной мысли, выявления новых элементов в её структуре.

5) Метод ретроспективного (возвратного) анализа, позволяющий изучить процесс движения мысли историков от совершенности к прошлому с целью выявления элементов, строго сохранившегося в наши дни, знания, проверить выводы прежних исторических исследований данным современной науки.

1. Предмет и методы истории психологии

. от зарождения до конкретного момента). Методы истории психологии: Историко-генетический метод (возникновение и развитие взглядов на душу/психику человека). Историко-функциональный метод (изменение взглядов на функции . принципов и категорий, устройства психологии). Социальная ситуация развития науки (общественные и исторические условия, культурное и политическое окружение воздействует на содержание .

6) Метод перспективного анализа, определяющий перспективные направления, темы будущих исследований на основе анализа достигнутого современной наукой уровня и при использовании знания закономерности развития историографии.

Периодизация — очень эффективный метод анализа и упорядочения материала. Через периодизацию можно более глубоко показать соотношение развития исторического процесса в целом и отдельных его аспектов. Она обладает большим эвристическим потенциалом, способна придать стройность теории, во многом структурирует её и — главное — даёт ей шкалу измерения.

Одной из важных проблем исторической науки является проблема периодизации исторического развития человеческого общества. Периодизация — это установление хронологически последовательных этапов в общественном развитии. В основу выделения этапов должны быть положены решающие факторы, общие для всех стран или для ведущих стран.

Со времени развития исторической науки учеными-историками разработано множество различных вариантов периодизации общественного развития.

Так, древнегреческий поэт Гесиод (VIII—VII вв. до н.э.) делил историю народов на пять периодов — божественный, золотой, серебряный, медный и железный, утверждая, что от века к веку люди живут все хуже. Древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории руководствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по одной и той же колее:

зарождение, расцвет, гибель. При этом вектор истории практически отсутствует. Такой взгляд на историю идет по аналогии с жизнью человека, с кругами цивилизации, о чем будет говориться дальше.

Свой вариант периодизации по типу -хозяйства предложил немецкий ученый Бруно Гильдебранд (1812—1878), который делил историю на три периода: натуральное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство.

В советский период, особенно в 30—50-е годы, историческая наука в нашей стране испытала сильное влияние коммунистической идеологии, что обусловило узость взглядов и определенную необъективность оценок как исторических событий, так и исторических трудов, а также наличие многих белых пятен, т.е. запрещенных тем в изучении отечественной истории.

Русский ученный Л.И. Мечников (1838—1888) установил периодизацию истории по степени развития водных путей сообщения: речной период (древние цивилизации), средиземноморский (средние века), океанический (новое и новейшее время).

Маркс исходя, из принципа материалистического понимания истории разработал вариант периодизации, положив в ее основу способ производства или формационную концепцию. В соответствии с этой теорией история человечества предстает как последовательная смена общественно-экономических формаций (первобытно -общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической).

В отличие от Маркса западные ученые XX в. рассматривали исторический процесс как чередование одних и тех же «циклов» круговорота локальных цивилизаций. Крупнейший представитель этой теории — англичанин А. Тойнби. Несмотря на то, что выделенные им 13 основных цивилизаций развиваются независимо друг от друга, все они проходят в своем развитии одни и те же стадии: зарождение, расцвет, гибель.

Профессиональное развитие в период молодости

. практических психологов. И именно по этому я затронула тему Профессионального развития в период молодости. Я тоже молодая и мне иной раз самой бывает . (регрессивной) стадиях про-фессионального развития. ГЛАВА 2. СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 2.1. Прогрессивная стадия профессионального развития личности Данная стадия профессионального развития личности прежде всего .

Выделяются три основных типа цивилизации.

Народы без идеи развития, т.е. вне исторического времени. К этому типу относится первобытное состояние общества, для него характерны адаптация, гармония человека и природы, повторение традиций и запрещение нарушать, выраженное через табу. Этот тип цивилизации в настоящее время представлен отдельными племенами, сохранившимися в различных районах земного шара, например, — в Австралии, Африке, Америке, Сибири

Восточный (циклический характер развития).

Для этого типа характерны переплетение прошлого и настоящего, сохранение религиозных приоритетов. Его отличают отсутствие ярко выраженных классовых различий и развитой частной собственности, наличие кастовых общин, которые не будучи связанными друг с другом, опираются на сильно централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет циклами, замедленно,

В его основе — идея непрерывного развития. Этот тип становится общим для европейских стран с распространением христианства. Для него характерны рационализм, престиж результативного труда, развитая частная собственность, рыночные отношения, классовая структура с активно действующими политическими партиями, наличие гражданского общества.

Все типы цивилизации равны перед историей, им присущи недостатки и достоинства. В первом решена проблема гармонии человека и природы, но человек не само реализуется. Восточное же общество направлено на духовность, но не ценит личность. Европейская цивилизация дает человеку шанс самореализации, но быстрые темпы развития приводят к мировым войнам, революции, острой социально-классовой борьбе.

Американский ученый Уолт Ростоу (социолог, политолог, экономист, историк) в 60-е годы XX в. разработал теорию стадий экономического роста. Тогда он выделил пять стадий экономического роста:

период предпосылок или переходного общества;

период «взлета» или сдвига;

эра высокого массового потребления.

Ростоу считает, что он дал теорию истории в целом, являющуюся современной альтернативой марксизма. Общественно-экономическим формациям, выдвинутым Марксом, Ростоу противопоставляет стадии роста и идеальным типом эры высокого уровня массового потребления признает «английско -американский образец». В 70-е годы Ростоу дополнил свою схему шестой стадией — на этой стадии общество занято поиском путей качественного улучшения жизненных условий человека.

В учебнике «Всемирная история» принята следующая периодизация:

Первобытная эпоха Древний мир Средневековье Новое время Новейшее время.

Вопрос 2

Исторический источник и его виды.

Между реально существовавшей действительностью, т.е. прошлым, и результатом исследования ученого – научно-воссозданной картиной мира – стоит промежуточное звено. Его называют историческим источником. Изучение истории начинается с документа. Лишь с помощью свидетельств прошлого возможна его конкретно-историческая реконструкция.

Исторический источник – это все остатки прошлой жизни, все свидетельства о прошлом. Существуют разные классификации исторических источников. Например

История развития источников права интеллектуальной собственности

. следующая цель – рассмотреть основные виды источников международного права интеллектуальной собственности. Структура работы: введение, основная часть, заключение и список использованной литературы. 1. История развития источников права интеллектуальной собственности Происхождение термина интеллектуальная собственность обычно связывается с французским законодательством конца .

Л.Н. Пушкарев историк и филолог выделяет следующие семь типов источников:

В 1985 г. С.О. Шмидтом была предложена другая схема классификации источников по типам и подтипам.

Вещественные источники во всем их многообразии (от памятников археологии до современных машин и предметов бытового обихода).

А) художественно-изобразительные (произведения изобразительного искусства, искусства кино и фотографии);

В) изобразительно-натуральные (прежде всего фотографии, кинокадры).

А) разговорная речь;

Б) памятники устного творчества (фольклор);

В) письменные памятники (включая эпиграфические) во всем многообразии содержания и формы – видов и разновидностей. К этому типу относятся и все фонодокументы, в той или иной мере фиксирующие «речь» человека.

Конвенционные источники во всем их многообразии. Сюда можно отнести все условные обозначения графическими знаками (ноты, знаки математической, химической и др. символики).

Визуально наблюдаемые (или воспроизводимые) обычаи и обряды (ритуалы) – коллективные и индивидуальные действия (трудовые, семейно-бытовые, праздничные и пр.)

Звуковые или аудиальные источники.

Это звуки в широком и узком смысле.

Вопрос 3

Предмет и задачи историографии. Этапы развития исторической мысли дореволюционной России в трудах Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова. Советская историография.

Термин историография неоднозначен как в предшествующей, так и в современной научной традиции. Само понятие происходит от греческих слов istoria — расследование и grajw — пишу, в точном переводе — описание расследования. Долгое время историографом называли историка, занимающегося историописанием. Так, первым историографом в России в 1747 году стал Г.-Ф. Миллер, затем — князь М.М. Щербатов. Именным указом Александра I это звание было даровано в 1803 г. Н.М. Карамзину. В XIX веке многие выдающиеся русские историки стремились к получению почетного титула историографа.

Однако в середине ХХ века окончательно оформилось и сложилось новое науковедческое наполнение этого термина: историография — это история исторической науки. И соответственно, предмет курса отечественной историографии — история отечественной исторической науки. Объектом изучения выступает историческое знание, преломленное в историческом (историографическом) источнике, и выраженное, как правило, в виде исследовательской концепции.

усвоение закономерностей развития исторической науки через изучение творчества ее конкретных служителей;

обучение принципам историографического анализа и умению ориентироваться в различных направлениях исторической мысли;

формирование бережного отношения к традиции, личности ученого-историка, принципов научной этики.

Общественно-политические воззрения историков, особенности их натуры, оказывают воздействие на историческое письмо и в плане жанра, стиля и в плане социальной нагруженности концепции. И общая направленность научных усилий историографа заключается в том, чтобы выяснить степень и своеобразие взаимовлияния этих факторов и их сплав в исторических взглядах историков.

История развития психологии в России

. стало знаменательной вехой в истории развития отечественной психологии.век вошел в историю России как время крупнейших . исторический и культурный период. Развитие отечественной психологической мысли также испытало на себе указанные влияния. Исследования в области истории . представлены источники, изучение которых способствовало написанию данной научной работы. 1. Характеристика развития российской .

Этапы развития исторической мысли дореволюционной России

Крупнейшим представителем русской исторической школы является русский писатель, историк Николай Михайлович Карамзин (1766—1826).

Основоположник русского сентиментализма, автор «Писем русского путешественника», «Бедной Лизы», «Рассуждений философа, историка и гражданина» и др., издатель популярных журналов («Московский журнал» 1791—1792 гг. и «Вестник Европы» 1802—1803 гг.) свой главный труд посвятил истории («История государства Российского» в 12-ти томах).

Концепция «государственника» Н. М. Карамзина — Россия — громадная страна, государственным строем ее должна быть монархия.

Это не отвлеченная и умозрительная теория, за ней стоит опыт истории России, в котором некогда русское самодержавие сыграло определенную прогрессивную роль, способствуя объединению России и сплочению в единое государство различных

феодальных земель, осуществляя в лице Петра I важные государственные преобразования. Успехи самодержавия, по Карамзину, определяли благосостояние Руси, периоды упадка самодержавного режима были чреваты для страны бедами.

История, по мнению Карамзина, должна была учить и царей. На примерах правления русских монархов — положительных и отрицательных — он хотел учить царствовать. Для этого он, вслед за Монтескье, дает определение самодержавия, подчеркивая его обязанности перед народом. «Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу».

Этап в развитии русской исторической науки в XIX в. связан с именем Сергея Михайловича Соловьева (1820 — 1879).

Самым значительным по содержанию и обилию использованных источников является его труд «История России с древнейших времен» в 29-ти томах, где рассматривается развитие российской государственности от Рюрика до Екатерины II. С. М. Соловьев считал государственность основной силой общественного процесса, необходимой формой существования народа, который немыслим без государства. Однако успехи в развитии государства он не приписывал царю и самодержавию. Его мировоззрение сформировалось под влиянием гегелевской диалектики, которая признавала внутреннюю обусловленность и закономерность исторического процесса.

В отличие от предшественников Соловьев придавал значение в истории природе, географической среде. Он считал: «Три условия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа страны, где он живет; природа племени, к которому он принадлежит; ход внешних событий, влияния, идущие от народов, которые его окружают».

Объясняя каждое явление в истории внутренними причинами, Соловьев показывал все явления во взаимосвязи с другими, стремился «показать связь между событиями, показать, как новое проистекало из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое…»

В соответствии со своей концепцией истории он выделял четыре крупных раздела:

I. Господство родового строя — от Рюрика до Андрея Боголюбского .

П. От Андрея Боголюбского до начала XVII в.

Теория и практика управления Программа курса

. с такими учебными дисциплинами, как «История государственных учреждений России», «История государственного управления России», «Основы политологии» и другими. Это . в контексте их проявлений в реальной жизни российского государства и общества. Причем, акцент делается . Цель курса – ознакомить студентов с отечественной теорией государственного управления, комплексно представленной в разной литературе .

Ш. Вступление России в систему европейских государств — от первых Романовых до середины XVIII в.

IV. Новый период истории России — от середины XVIII в. до великих реформ 1860-х годов.

Последователем идей Соловьева был Василий Осипович Ключевский (1841 -1911).

В «Курсе русской истории» в пяти томах В. О. Ключевский первый среди российских историков отошел от периодизации по царствованиям монархов. По Ключевскому — история делится на периоды, исторические вехи: Днепровский, Верхневолжский, Московский или Великорусский, Всероссийский.

Теоретическое построение Ключевского опиралось на триаду: «человеческая личность, людское общество и природа страны». Основное место в «Курсе русской истории» занимают вопросы социально-экономической истории России. Ключевский, описывая структуру российского общества, основой деления на классы считал различные виды хозяйственной деятельности, разделение труда (земледельцы, скотоводы, купцы, ремесленники, воины и т. д.).

В понятие «народ», в отличие от последующих историков (марксистов), он не вкладывал социального содержания (не выделял трудящихся и

Термин «народ» Ключевский употреблял в смысле этническом и этическом. Ключевский ставил вопрос об общеисторическом процессе, в котором каждая местная история имеет своеобразие. Высшим достижением национального и морального единства народа, по мнению Ключевского, является государство как орган бесклассовый и общенародный, защищающий национальные интересы.

Труд Ключевского привлекает яркими характеристиками исторических деятелей, оригинальной трактовкой источников, широким показом культурной жизни русского общества.

Распространение марксизма в конце XIX в. вызвало волну новой интерпретации фактов русской истории. В этой концепции исходной точкой является социально-экономический детерминизм в изучении истории, что определило трактовку исторического процесса как смену социально-экономических формаций, основное содержание которого — борьба классов. История производства и идеологии, государства и права, политических событий и религии, науки и искусства определялась центральным тезисом — приматом классовой борьбы.

Марксистская концепция отечественной истории, с благословения В. И. Ленина, была создана большевиком Михаилом Николаевичем Покровским (1868-1932) и впервые нашла отражение в работе «Русская история в самом сжатом очерке», а затем изложена в его фундаментальном труде «Русская история с древнейших времен» в 5-ти томах.

М. Покровский считается родоначальником школы советских историков. Эта школа является единственной у нас в стране до сегодняшних дней. В основе всех учебников, множества исторических трудов, изданных в советское время, лежит марксистская, историко — материалистическая концепция понимания истории. Под схему закономерности смены социально-экономических формаций большевики подводили факты русской истории с соответствующей интерпретацией. Вся история была разбита на пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. В основе их смены лежит противоречие между уровнем развития производительных сил и производственных отношений, разрешение которого приводит к изменению способа производства. Главной движущей силой исторического процесса марксисты объявили бескомпромиссную классовую борьбу между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а руководителем угнетенных (при капитализме) — пролетариат. Орудием построения социализма должно было стать государство диктатуры пролетариата.

2. Понятие цивилизации 3

. «науку о цивилизации». В работе «О множественности цивилизаций» (1935 г.) он писал, что от истории цивилизаций надо отличать теорию цивилизации. Содержание истории цивилизаций — изучение их . цивилизация» является дискуссионным, однако суммируя общие черты можно дать примерное определение цивилизации как социальной организации общества, имеющей целью приумножение общественного богатства. 3. Россий

Взяв труды Ленина за методологическое руководство и ориентируясь по ним, как по компасу, с 1917 г. начала развиваться советская историография народничества. В ней следует различать три этапа:

с 1917 г. до середины 30-х годов;

о второй половины 30-х до середины 50-х;

со второй половины 50-х по начало 90-х годов, т. е. до распада СССР.

На первом этапе революционное народничество исследовалось интенсивно и плодотворно – по ряду причин.

Во-первых, после победы Октября рос интерес к революционному прошлому, к национальным традициям освободительной борьбы.

Во-вторых, подогревали этот интерес печатные и устные выступления живых свидетелей, иные из которых (Вера Фигнер, Николай Морозов, Михаил Фроленко) заслуженно пользовались славой чуть ли не сказочных героев.

Наконец, в-третьих, был открыт доступ к государственным архивам, сохранившим для историков почти все документы старого режима.

До недавних пор в ряду причин, которые способствовали успешному изучению народничества (как, впрочем, и всех вообще проблем истории) обязательно называлась еще одна – освоение советскими историками марксистско-ленинской методологии. Теперь выясняется, что эта причина не столько помогала, сколько мешала историкам.

Правда, до середины 30-х годов идейный контроль над историками СССР не был столь жестким, как в последующие годы. Хотя труды и высказывания классиков марксизма-ленинизма о народничестве усиленно пропагандировались и уже начали выходить в свет методологические руководства для историков народничества, все же советские ученые сохраняли отчасти творческую свободу и, дискутируя между собой, успели к середине 30-х годов создать много интересных монографических исследований. Видное место отводилось народничеству в общих курсах российской истории – М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова, С. А. Пионтковского.

По выражению П.Н.Милюкова, большевикам нужны были не ученые, а ремесленники. Во многом именно поэтому в практику советского исторического образования науковедческая мысль XIX- XX вв. почти не проникала, разве что в высшей школе в курсах исторического материализма наука рассматривалась как непосредственная производительная сила, а в курсах по историографии с конца 1960-ых гг. все настойчивее проводилась мысль о видении этой дисциплины как науковедческой.

Вопрос 4

Современные подходы к изучению истории: формационный, цивилизационный, компаративистский, «теория модернизации»

При всем многообразии методологических и теоретических подходов современного российского обществознания для анализа причинно-следственных связей и характера новейшей российской трансформации особое значение имеют три макротеории, удельный вес и влияние которых в отечественном обществоведении являются наибольшими. Это теория общественно-экономических формаций, модернизации и цивилизаций.

К традиционным, совершенно очевидно, относится теория общественно-экономических формаций. Она же вызвала наибольший скепсис и наибольшее количество критических замечаний в современном российском обществознании. Тем не менее было бы опрометчиво сбрасывать эту теорию с научных счетов, отказывая ей в праве объяснять происшедшие в России перемены. Дело в том, что в этой теории в случае нетрадиционного ее рассмотрения заключена рациональная возможность объяснения того, что с точки зрения ее ортодоксальных сторонников вообще не могло иметь места. А именно, почему в России потерпела крушение «передовая» общественная формация, а на ее место заступил «изжитый» общественный строй.

Современное российское общество: проблемы и перспективы развития

. является этапом модернизации. Современное российское общество вступило в эпоху глобализации, которая охватила экономическую, политическую и культурную сферы общественной жизни. Этому . ценностей. Неизбежно происходит постепенная, медленная, фундаментальная переоценка целей современной цивилизации, переосмысление традиционных ценностей. Высшей ценностью общества официально провозглашается человек .

Теория общественно-экономических формаций, как она интерпретировалась в СССР, исходила из наличия универсальной схемы развития всех стран и народов, которая означала последовательную смену друг другом пяти формаций — первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической. При этом каждая последующая формация объявлялась более передовой, чем предшествующая, а коммунизм являлся высшей и последней среди них. Эта схема допускала, что те или иные народы могли миновать или не знать ту или иную общественную формацию, но все они так или иначе двигались по заданному пути, выходя в конечном итоге на коммунистическую дорогу как на свою финишную прямую. При этом особенно жестко интерпретировались взаимоотношения между двумя последними формациями — капиталистической и социалистической. Уступок и компромиссов здесь не допускалось: капитализм был обречен на загнивание и крах, а социализм на прогрессивное развитие «вширь и вглубь». В соответствии со схемой история капитализма XX века, в том числе и прежде всего самого развитого региона — западного, подавалась как история «общего кризиса капитализма», состоящего из трех этапов (до Второй мировой войны, от Второй мировой войны до 1960-х годов и от 60-х годов до наших дней).

«Общий кризис капитализма» трактовался как перманентный, тотальный (охватывающий все сферы — от экономической до духовной), углублявшийся на каждом из последующих этапов.

Что касается социализма, представленного в первую очередь СССР, то его развитие, согласно ортодоксальной формационной схеме, осуществлялось по восходящей линии, что должны были подтвердить концепции «полной», «полной и окончательной» победы социализма в СССР, «развитого социализма» и другие.

События, происшедшие в СССР и России после 1985 года, нанесли по этой ортодоксии сокрушительный удар. Образно говоря, формационная теория была в действительности не универсальным историческим законом, а, используя веберовский термин, «идеальным

типом», который мог быть полезным теоретическим инструментарием только в применении к определенной исторической среде. Самым же главным недостатком формационной теории было то, что она венчалась жесткой генерализирующей концепцией счастливого финала человеческой истории, достижение которого обосновывалось соответствующим социально-политическим учением о путях преобразования общества. Концепция коммунистической формации признавалась критиками, безусловно, наиболее слабой частью Марксова учения.

В мировой исторической науке цивилизационный подход зародился давно, гораздо раньше формационного подхода. Достаточно широкое распространение он получил в России XIX века, но после 1917 года в СССР был предан забвению. За рубежом, прежде всего в странах Запада, он оставался одним из самых влиятельных. Среди его выдающихся представителей — О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Бродель.

Секция 1. Теоретико-методологические подходы к изучению модернизации .

. исторических наук, профессор кафедры истории института гуманитарных наук и социальных технологий, руководитель образовательной программы магистратуры «Власть и общество России в условиях модернизации». . отсталые», постулирование индустриального «генотипа» в качестве эталона модернизации в условиях, когда техногенная цивилизация эволюционирует к информационной фазе, и кризис индустриализма как .

Широкое использование цивилизационного подхода неизменно сочеталось и сочетается с неоднозначным пониманием «цивилизации», что, естественно, приводит его выразителей к различным выводам. Под цивилизацией понимали и определенный уровень развития культуры, отличающий «цивилизованные» общества от «нецивилизованных», и общественно-географические конгломерации, существование которых было ограничено определенным историческим периодом, и отдельные страны, демонстрировавшие в своем развитии долговременные экономико-политические и социокультурные характеристики.

Цивилизационный подход и теория цивилизаций всегда использовалась в идеологических целях, выражавшихся в первую очередь в намерении подчеркнуть превосходство или исключительность той или иной цивилизации.

Понятие «цивилизация» стало популярным в СССР после 1985 года, с самого начала оно приобрело идеологический характер. Горбачев и его окружение выступили с идеей универсальных общечеловеческих идеалов, ценностей мировой цивилизации, к которым в результате реформ должна быть приобщена и Россия. По мере развития перестройки набор этих ценностей — гражданское общество, правовое государство, свободный рынок, политический плюрализм, многопартийность — обнаруживал во все большей мере прозападный и пролиберальный характер. В идеологии российского демократического движения общецивилизационные ценности вообще стали тождественны ценностям западной цивилизации.

Серьезный удар по подобному цивилизационному подходу нанесли реформы Ельцина и его последователей, вскрывшие утопизм попыток переделать Россию на западный манер. В 1990-е годы наблюдается быстрый рост числа исследований по российской истории, исповедующих второй вариант цивилизационного подхода, который сегодня, безусловно, доминирует над первым вариантом. Но и в его рамках обнаружились достаточно серьезные разногласия. Одно из направлений, которое как бы продолжает евразийскую концепцию, отстаивает тезис об уникальности и самодостаточности российской цивилизации. Среди неотъемлемых положительных характеристик российской цивилизации выделяют православие, общинность, государственность и державность, соборность, являющиеся барьером на пути «растлевающих» западных ветров. Другое направление исходит из многофакторности российской цивилизации, соединения в ней разных, пусть и противоположных, цивилизационных начал (условно говоря, «восточного» и «западного»).

Среди концепций российской цивилизации наиболее реалистична концепция ее «раскола», отсутствия «нормативной серединности», обусловливающих противоборство «восточного» и «западного» начал. Концепция эта не нова, ее, в частности, придерживался и В. Ключевский, рассматривавший исторический путь России как поле столкновения «почвы» и «цивилизации». Сегодня ее исповедует большинство обществоведов, придерживающихся цивилизационного подхода.

«Расколотость» российской цивилизации, наличие в ней двух противоречивых начал прослеживается на протяжении большей части ее истории с Киевской Руси. Присутствие в ней «западного» начала свидетельствует в пользу применения к российской истории теории модернизации.

Теория модернизации оформилась после Второй мировой войны в лоне западного, прежде всего американского обществознания. Ее наиболее влиятельные выразители Т. Парсонс, С. Липсет, Р. Бендикс и их последователи исходили из разделения всех обществ на традиционные и современные. Процесс превращения всех обществ, изначально традиционных, в современные (по-английски «modern», отсюда и термин «модернизация» для обозначения процесса) составил, согласно их заключению, основу общественно-исторического прогресса. Главными чертами современного общества были признаны право каждого индивида владеть и распоряжаться собственностью, свободное формирование и легализация разнообразных экономических и социальных интересов и объединений, законодательное закрепление и неотчуждаемость гражданских и политических прав человека, представительное правление и разделение властей, экономический и политический плюрализм, вертикальная и горизонтальная социальная мобильность, рациональная бюрократия.

В совокупности эти черты современного общества представляют «идеальный тип» западной либеральной демократии. Не случайно образцом классической и одновременно первой в мировой истории модернизации было признано либеральное обустройство западного региона в XVIII-XIX веках. Этот очевидный либеральный характер теории модернизации не помешал ей оказать влияние на обществоведов других идейно-политических ориентаций.

Основополагающими чертами современного общества признавались, безусловно, механизмы и институты западного либерально-демократического капитализма. Именно они, согласно теории модернизации, создавали базу для превращения любого общества в современное и для исторического прогресса в последующем. Освоение механизмов западных обществ другими, незападными обществами было, таким образом, признано обязательным условием их перехода на рельсы современного прогрессивного развития. Стали выявлять и исследовать исторические и современные примеры освоения незападными обществами механизмов западной цивилизации (эти примеры и процесс в совокупности были названы «догоняющей модернизацией»).

Сначала в качестве примера «догоняющей модернизации» рассматривали общественно-историческое развитие современных стран третьего мира. Затем примеры догоняющей модернизации были обнаружены в истории других стран, в том числе Японии и России.

Распространение теории модернизации на российскую историю, признание ее сквозной линией и закономерностью заимствований общественных образцов западной цивилизации оказалось неприемлемым и оскорбительным для националистически настроенных российских политиков и идеологов.

С крахом СССР и коммунистического режима в России начался этап модернизации, осуществлявшейся Б. Ельциным и радикалами уже по «чистым» либеральным образцам. Радикально-либеральная модернизация сопровождалась противоречивыми и драматическими последствиями. С одной стороны, в России было введено свободное ценообразование, либерализована торговля, осуществлена массовая приватизация. Создание рыночных отношений стронулось с мертвой точки.

Возник широкий слой бизнесменов, стали формироваться предпринимательский класс и предпринимательское сознание. С другой стороны, за «шоковый» вариант модернизации была заплачена очень высокая экономическая и социальная цена, в результате чего Россия погрузилась в перманентный социально-экономический кризис.

Вместо обещанного радикалами «народного капитализма» восторжествовал номенклатурный капитализм.

В исторической ретроспективе современная российская модернизация может быть рассмотрена как результат естественной конкуренции различных общественных систем XX века. Перипетии этой конкуренции, которая предстает как закономерность в XX веке, когда всемирность истории достигает в сравнении с предшествующими эпохами не только высшей точки, но и нового качества, заслуживает всестороннего анализа. В советской коммунистической идеологии она трактовалась как бескомпромиссная борьба между системами социализма и капитализма, при этом с самого начала схватки безусловная победа присуждалась социализму. Сегодня комментарии по поводу этой концепции, как говорится, излишни.

Ни один из подходов не может служить универсальным ключом к раскрытию причинно-следственных связей современной российской истории, но каждый из них обладает определенными познавательными возможностями изучения темы. Если формационный и еще в большей мере модернизационный подходы позволяют в первую очередь уяснить причины радикальной российской трансформации, то цивилизационный подход помогает глубже понять ее драматические перипетии и следствия. Эти три подхода не исчерпывают теоретического инструментария всестороннего постижения современной истории России.

Вопрос 5

История повседневности. Локальная история. Гендерные исследования, «Устная история».

«История повседневности» — новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории повседневности комплексное исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения.

В русском языке синонимы слова «повседневность» — будничность, ежедневность, обыденность – указывают на то, что все, относимое к повседневному, привычно, «ничем не примечательно, имеет место изо дня в день». Однако ключевым в определении «повседневного» является как раз регулярно повторяемое.

Повседневная история связана с формами организации окружающего пространства и созданием идеальных канонов поведения человека, его внешнего вида. Каждая историческая эпоха создает свою конфигурацию взаимодействия общества и природного ландшафта. История этносов формировала уникальное культурное пространство, воплощавшее базовые представления эпохи о миропорядке, вечности, жизни и смерти.

Это находило отражение в градостроительстве, архитектуре, интерьере и т.д. Ценности, нормы и правила морали накладывали отпечаток на облик поселений людей, их жилища, образ жизни, которые стремились к воплощению идеалов красоты и гармонии.

Изучение повседневности вводит эти культурно-исторические явления в проблемное поле науки. Очень долгое время отечественная история не учитывала этот аспект, уделяя основное внимание материальным или духовным ценностям. Но реальная история пронизана человеческой телесностью, его образом жизни, поведением. Каждая историческая эпоха формирует свои каноны, свою символику правил человеческого поведения.

Культуры формируют разнообразные тексты поведения людей. В социокультурных системах вырабатываются и функционируют сложные стандарты жизнедеятельности. Они охватывают все сферы человеческой жизни и выражаются в особых символических формах: обрядах и ритуалах, художественных стилях и религиозных представлениях, стереотипах сознания и поведения и т.д. Поведение достаточно точно отражает специфику конкретной исторической эпохи и происходящие в ней изменения. Оно, сформировавшись на основе ценностно-нормативных систем, выступает как «ключ» к прочтению смысла конкретной исторической эпохи.

Каждая историческая эпоха формирует свои доминирующие модели поведения.(что для одной эпохи было несущественно, в другой период могло восприниматься, как глубочайшее оскорбление.

Именно повседневная история должна выйти на первое место в процессе исторического познания, поскольку именно она может составить реальное представление о жизни людей в прошедшие эпохи, вместо господствующих схем.

Локальная история в современной историографии — понятие одновременно устойчивое и противоречивое. Локальную историю можно систематизировать по размерам и содержанию пространства, например: провинция, город, деревня. По времени: «передовые рубежи цивилизации» (для XIX в. — фабричные города, для XX в. — мегаполисы).

Одних историков интересуют центры культуры (Флоренция XV в., Вена рубежа XIX—XX вв., Париж начала прошлого века), других — поселения, «где прошлое отказывается умирать». В одной только Франции Ф. Бродель насчитывал их сотни 55 . Именно такие деревеньки часто выбирают историки повседневности и специалисты по микроистории. По типу исследования локальную историю можно разделить на несколько разновидностей: история «малой родины», субдисциплинарная история на малом пространстве и тотальная история. Из последней классификации мы и будем исходить.

История «малой родины» (области или города) примыкает к краеведению или вообще включается в него. Исторически это самый древний тип локальной истории и одновременно самый устойчивый, с непрерывной традицией со времен античности. У истории «малой родины» очень выраженная прагматическая составляющая: она обеспечивает фундамент для исторической памяти жителей соответствующей местности. Эта функция локальной истории сохраняется и поныне, о чем свидетельствует массовое увлечение местной историей.

Локальная история (в отличие от национальной) питает привязанность человека к месту проживания, связывает его с конкретным прошлым, в том числе с историей материальной культуры, представляет примеры героической или просто достойной жизни предков. Локальная история такого типа тесно смыкается с архивоведением (в том числе поиском и сбором новых местных документов), музееведением; она давно институционализирована в местных исторических ассоциациях и исторических журналах.

Субдисциплинарная история может выбирать небольшие локальные объекты по той же причине, по какой предпочитают ограниченные хронологические рамки исследования. Обозримые географические пределы делают труд историка посильным и дают возможность внимательного анализа наличных источников. Так, историк революции может изучать революцию или контрреволюцию в отдельном городе или провинции; экономический историк — экономическое развитие определенной области или производство, сосредоточенное в конкретном месте; представитель культурной антропологии — праздники и обряды в отдельных поселениях, историк рабочего движения — становление рабочей культуры в эпоху модернизации в конкретных фабричных городах и поселках. Нередко выбор «места» диктуется наличием источника. В каком месте и в каком времени находится источник, в том месте и времени удается осуществить исследование.

Строго говоря, в локальной истории этого типа — главное, конечно, не география, а социальное пространство. Место действия автоматически задает социальные характеристики. Такая локальная история не начинается с заданного пространства, а завершается начертанием его контуров.

Наиболее ёмкая форма локального исследования — тотальная история. Это направление, преследующее задачи исторического синтеза и концептуализированное школой Анналов, ставит перед историком задачу охватить жизнь человека во всем ее многообразии.

Бесспорным преимуществом тотальной истории является не только ее более строгий научный характер, но и действительно peaлизующаяся в ее рамках возможность охватить в одном исследовании все три системы социальной реальности и существующие между ними связи.

Издавна понимая важность «места действия», историки обращались к географии, чтобы истолковать прошлое. Географические карты, планы, схемы, атласы, путеводители и даже расписания движения транспорта используются и «прочитываются» как исторические источники. В историографии разработан собственный понятийный лексикон, позволяющий соотнести социальную и природную реальность и создать контекст исторического пространства с помощью таких терминов как: «среда обитания», «географический фактор», «историческое место», «социальная топография», «хронотоп», «места памяти» и многих других.

Гендерный подход в истории

В современной исторической науке происходит отход от традиционной нарративной (событийной) истории, появляются новые направления в исследованиях. Одной из таких самых молодых и интенсивно развивающихся дисциплин в исторической науке является гендерная история. Слово “gender” в переводе с английского – “род”. Гендер конструирует отношения между одним объектом и другими. Гендер – это социальное отношение, не биологический пол, а представление каждой индивидуальности в терминах социальных отношений.

Гендер – это отражение жизни в мире, где все мы женщины или мужчины. Несмотря на все успехи феминистского движения, женщина и сегодня хорошо “знает свое место” в “мужском мире”. Женщина следует определенной модели поведения в соответствии с обстоятельствами, ограничениями и запретами. В каждодневной жизни через культурные нормы формируется образ и учится роль “настоящей женщины” и “настоящего мужчины”. Женщинам в мире отводится пассивная роль, мужчинам активная. Можно выделить универсальные, постоянно встречающиеся женские образы: женщина-мать, женщина – колдунья-соблазнительница, женщина – неизбежное зло, женщина-тайна.

Ученые рассматривают гендерные отношения, т.е. отношения между мужчинами и женщинами, как часть социальной организации. В тематике гендерной истории наиболее интересными являются те стороны жизни, где роль индивидов зависит от их гендерной принадлежности. Гендерный подход плодотворен в исследовании таких сфер жизнедеятельности как “семья”, “труд в домашнем хозяйстве”, “работа в общественном производстве”, “религия”, “образование”, “культура” и др. Историки анализируют судьбы женщин прошлого, соотнося их с общественными сдвигами в экономике, политике, идеологии, культуре.

Гендерная система, политические и экономические факторы в обществе всегда взаимозависимы.

Гендер представляет одну из основ стратификации общества по признаку пола. Гендерный подход к исследованию – это учет многовариантного влияния фактора пола. Пол как категория состоит как бы из двух элементов: пола биологического (sex) и пола социального (gender).

У́стная исто́рия (Oral history) — по определению Сигурда Шмидта, это «практика научно организованной устной информации участников или очевидцев событий, зафиксированной специалистами».

Концепт устной истории был популяризирован в США в 1940-е годы в связи с деятельностью американского журналиста Джо Гулда (1889—1957), заявлявшего о своей работе над огромной книгой «Устная история нашего времени», полностью составленной из записи рассказов разных людей.

В России одним из первых устных историков можно считать доцента филологического факультета МГУ В. Д. Дувакина (1909—1982), который делал свои записи, беседуя с людьми, знавшими поэта В. В. Маяковского. Впоследствии тематика записей значительно расширилась: он записал на магнитную плёнку беседы с более чем 800 респондентами о профессорах МГУ, их работе в университете, научной жизни. В 1991 году на основе его коллекций в структуре Научной библиотеки МГУ был создан раздел устной истории.

Примером научно-исследовательской работы в области устной истории является создание коллекции интервью с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках интернет-проекта А. В. Драбкина «Я помню» и серии книг «Я дрался…»

В отличие от других методов, таких, как, например, традиционная политическая, экономическая, социальная или военная история, часто работающая с «неустными» источниками, устная история пытается «дать слово» игнорируемым (так называемым «неисторическим») слоям общества. Таким образом, она больше отражает так называемую «малую историю» (микроисторию), индивидуальные воспоминания, историю, создаваемую «снизу» (history from below), ежедневную жизнь и т.д. В таком случае качественным исследованием считается такое исследование, которое сообщение отдельной личности рассматривает как самобытную познавательную единицу и не пытается его содержание обобщить при помощи количественных (статистических) методов в более крупные комплексы.

Вопрос 6

«Новая социальная история» история и историческая социология

Под этим наименованием в мировой науке сер.-вт. пол. 20 в. заявило о себе мощное интеллектуальное движение, поставившее под вопрос традиционные приемы исторического познания и историописания, выработанные научной мыслью 19 в., так же как и сложившуюся тогда же систему организации научного знания в области обществ, наук, подразделяемых на сепаратные, со строго очерченным исследовательским полем дисциплины. Н.и. утверждала идею целостности — ансамбля гуманитарных (социальных) наук по существу как наук о человеке и тем самым новый метод подхода к познанию прошлого в его культурно-социальной целостности («тотальности»), в которой исторической науке отводилась (в противовес философии в позитивистской концепции или социологии — в теориях ее критиков) особое положение как пространства, синтезирующего знания и ученость. Она манифестировала новое проф. сознание и новый образ исторической науки как дисциплины аналитической, стремящейся проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов.

Новая история аккумулирует в своих концепциях опыт долгого пути исканий европейской исторической мыслью более адекватных и убедительных, подходов к пониманию исторического прошлого и человека в истории. Становление новой истории неотделимо от преобразовательных процессов в общественной, интеллектуальной, научной жизни послевоенной Европы и мира, в т.ч. и той особой ситуации, которая сложилась в области собственно гуманитарного знания и характеризовалась «встречной» тенденцией движения к «человеку» и «тотальности» подхода к его изучению в разных дисциплинах, как самой исторической науки, так и смежных наук гуманитарного цикла.

Это развитие с к. 60-х гг. нашло отражение в констелляции таких феноменов, как:

1) утверждение новых научных направлений и радикальное преобразование ряда существующих уже многие десятилетия дисциплин, сумевших высвободиться из пут традиционной академической учености (демография, сменившая этнологию антропология, этология, экология, семиология, футурология и др.);

2) обновление (на уровне проблематики, предмета) наук традиционных, мутация которых заявила о себе появлением в названии прилагательных «современный», «новый»: «новая филология», «новая лингвистика», «новая экономика», «новая социология» или «новая математика».

3) развитие междисциплинарности, выразившееся, в частности, в появлении направлений, исследовавших исторические, психологические измерения интенсивно преобразовывавшихся дисциплин («историческая социология», «историческая антропология», «историческая демография», «этнопсихология», «социальная психология» , «психолингвистика» и т.д.), а также в преодолении традиционного барьера между «науками о человеке» (называемых историками романских стран, в частности, французскими, «гуманитарными»; или, согласно англо-саксонской традиции, «социальными»), естественнонаучными дисциплинами («психофизиология», «этнопсихиатрия», «социобиология», «социальная математика» и др.).

Пионером новой истории как социально и культурно ориентированного направления исторических исследований и ее признанным лидером является «Школа Анналов».

Сегодня новая история «возвращается» к традиционным жанрам, ею же в начале своего пути девальвированным: к истории-повествованию, к истории событийной, биографии, но уже на другом уровне своих аналитических возможностей и профессионального сознания, через критическое переосмысление исследовательского багажа, обретенного в ходе мощного эксперимента 60-80-х гг.

Историческая социология предполагает изучение социальных проблем, институтов, процессов в возникновении, становлении и развитии, постижение специфики соответствующих исторических ситуаций, понимания общих тенденций развития и своеобразия конкретных обстоятельств. Историзм дает возможность извлечь уроки из прошлого опыта самим разработать обоснования современной политики. Используя принцип историзма социология имеет возможность определить уровень и направление развития и объяснить те их особенности, которые обусловлены их исторической связью с другими явлениями и процессами.

В силу специфических задач историческая социология отличается от социальной истории более интенсивным и всесторонним использованием социологического инструментария, осуществляя это двумя путями: (1) переосмыслением исторического материала, собранного и описанного на языке исторической науки, в социологических понятиях и концепциях; (2) познанием исторических явлений, начиная с постановки проблемы и сбора данных, с помощью социологического инструментария. социологических понятий, в соответствии с которыми проходят и сбор эмпирического материала, его обработка и интерпретация. Другими словами, историческое исследование проходит как социологическое и отличается от последнего только историческим объектом изучения. Такой подход открывает большие возможности для эффективного использования социологических понятий, концепций, теорий.

В России историко-социологическое направление в общественных науках получило развитие во второй половине XIX — начале XX в. В 1850-1880-х гг., в трудах историков государственной, или юридической школы (А.Д. Градовский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин и др.), была предложена социологическая концепция русского исторического процесса, обосновывавшая его уникальность и принципиальное отличие от такового в Западной Европе. Возникшая в конце XIX в. социологическая школа права (В.И. Сергеевич, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов и др.) делала шаги к тому, что можно назвать исторической политической социологией. Представители данной школы опирались на социологическое осмысление истории государства и права в Европе и России. Первым русским историческим социологом в современном смысле этого термина следует считать М.М. Ковалевского. Он широко использовал сравнительно-исторический метод для изучения закономерностей в развитии общества, предварительно обосновав методологию его применения. Рассматривая русский исторический процесс со сравнительно-исторической точки зрения, Ковалевский впервые высказал идею о принципиальной общности исторических судеб России и Европы.

В России, как и за границей, социальная история, не говоря об истории вообще, остается доменом историков, а историческая социология — социологов. Крайне редко встречаются ученые, которые, как Ч. Тилли или И.С. Кон, равно хорошо владеют ремеслом историка и социолога.

Примеры похожих учебных работ

предмет и задачи истории психологии. периодизация истории психологии.движущие силы .

. истории психологии: 1) Историко-генетический метод – изучение идей прошлого невозможно без учета общей логики развития науки в определенной исторический . зависимости науки от общества, . россии xviii в. (м.в.ломоносов, н.а.радищев) 41 34. развитие .

История и основные тенденции развития психологии в России

. В связи с признанием роли науки и просвещения в развитии общества, В.Н. Татищев (1686-1750 гг.) . истории народа. К середине 19 века необходимость коренных реформ пробудила огромную работу мысли во всех слоях тогдашнего грамотного населения России .

Развитие психологической науки в СССР

. развития, однако при всём этом дуалистически противопоставлял «культурное» развитие «натуральному», а самый ход исторического развития . социалистического общества. Для . разработке вопросов истории психологии ( . развитии русской психологической науки. .

Этапы развития психологической науки, главные особенности психики

. происходит в педагогическом процессе. Взаимодействие этих наук обеспечивает развитие теории и практики, позволяющее лучше . связи с некоторой условностью периодизации процесса развития психологической науки возникают и некоторые разночтения при .

Вклад В.М. Бехтерева в развитие медицинской науки

. медицины очень решительно зависит развитие, и даже возникновение наук. Космос, покорение моря. Если . Но используются и география, и история, и т.д. А про технику . разрешила остроты аграрного вопроса в России. После отмены крепостного права возникла .

Психология как наука. Основные исторические этапы развития психологической науки

. общества. Объект и предмет психологии Психология как наука исследует поведение и психические процессы, проходящие в сознании человека. Предмет психологии как науки на разных этапах ее развития . этапе развития психологической науки, начиная с .

Источник