Принцип компенсационного метода измерений

Компенсационный метод основан на уравновешивании двух электрически независимых величин (напряжений или токов) и осуществляется путем подключения этих величин в цепь индикатора равновесия.

Этот метод используют для прямых измерений напряжения (ЭДС) или тока и для косвенных измерений величин тока, сопротивления и не электрических величин. В основном применяются две схемы компенсации:

а) схема компенсации напряжений;

б) схема компенсации тока.

Из них наиболее распространенной является схема компенсации напряжений. Рассмотрим ее работу.

В схеме (рис. 2.1) измеряемое напряжение Ux уравновешивается равным, но противоположным по знаку известным компенсирующим напряжением Uк. Падение напряжения Uк создается на образцовом регулируемом сопротивлении Rк током I. Изменение сопротивления Rк происходит до тех пор, пока Uк не будет равно Uх. Момент компенсации определяют по отсутствию тока в цепи гальванометра. Точность установления этого момента зависит от чувствительности гальванометра, которая может быть очень высокой.

При компенсации мощность от объекта измерения не потребляется, что является основной причиной использования компенсационного метода для измерения ЭДС (напряжений) в маломощных цепях.

Компенсационный метод имеет большое практическое применение и обеспечивает высокую точность измерения. Последняя обусловлена большой точностью и стабильностью элементов параметров цепей и может достигать тысячной доли процента.

В практических схемах компенсаторов для обеспечения необходимой точности измерения ток Iр в рабочей цепи определяется не амперметром, а компенсационным методом с помощью эталона ЭДС – нормального элемента. Нормальные элементы (НЭ) обеспечивают постоянную во времени ЭДС, равную 1,01865 В при t = 20°С.

С изменением температуры окружающей среды величина ЭДС уменьшается на каждый градус повышения температуры в соответствии с приближенной зависимостью:

где

В зависимости от допустимых колебаний ЭДС, НЭ выпускаются трех классов 1, 2, 3 (табл. 2.1)

Характеристики нормальных элементов.

| Классы изготовления | ЭДС при 20°С | Допустимая температура °С | Допустимые измерения за один год мкВ |

| от | до | ||

| 1,0185 | 1,0187 | 18-22 | |

| 1,0185 | 1,0187 | 10-30 | |

| 1,0185 | 1,0195 | 10-40 |

Точность измерения потенциометрами во многом зависит от стабильности как ЭДС нормальных элементов, так и параметров других измерительных элементов.

Измерительная аппаратура, основанная на компенсационном методе измерения, различается по точности, конструкции и назначению. Различают потенциометры постоянного и переменного тока, ручного и автоматического уравновешивания.

2.2. Потенциометры постоянного тока (ППТ).

Принципиальная схема ППT представлена на рис 2.2.

Схема состоит из трех цепей: А – рабочей цепи с источником питания Евсп, регулировочным (Rр), компенсирующим (Rк) и образцовым (Rн) резисторами с регулирующим сопротивлениями; Б – цепи компенсации, предназначенной для определения значения величины Iр и содержащей НЭ и образцовое сопротивление Rн; В – цепи компенсации, предназначенной для определения искомой величины Uх. В качестве органа сравнения используется высокочувствительный гальванометр (Г) магнитоэлектрической системы.

При измерении в начале производят температурную коррекцию в цепи Б. Для этого, измерив температуру, рассчитывают уточненное значение Ен.э. по формуле (2.1), в соответствии с которым устанавливают определенное значение Rн. Затем устанавливают Iр. Для этого переключатель П переводят в положение 1 и с помощью Rр устанавливают Iр. О заданной величине Iр свидетельствует нулевое показание указателя Г. При этом Iр = Eн.э./Rн. После установки Iр переключатель П переводят в положение 2, т. е. подключают цепь В, и определяют искомую величину, добиваясь уравновешивания компенсирующим напряжением Uк с помощью Rк. В момент компенсации ток в цепи Г вновь равен 0, а

где R’к – величина образцового компенсирующего сопротивления, при котором имеет место состояние равновесия.

Сопротивление Rк выполняют по специальным схемам, которые обеспечивают постоянное сопротивление между точками 3 и 4 и переменное сопротивление между точками 3 и Д, а также необходимое число знаков и точность отсчета. Неизменность полной величины Rк обеспечивает неизменность рабочего тока I в момент компенсации, если ЭДС вспомогательного источника

Eвсп = const. При нестабильности источника питания необходимо проверить величину рабочего тока, переводя переключатель П в положение 1.

В зависимости от величины сопротивления рабочей цепи компенсаторы постоянного тока делят на компенсаторы:

— большого сопротивления (высокоомные) R = 10 – 40 кОм, ток

— малого сопротивления (низкоомные) R = 10 ¸ 1000 Ом, ток

Компенсационный метод измерения на постоянном токе широко применяется для измерения напряжения или ЭДС, а также величин, функционально связанных с ними (тока, мощности, сопротивления).

2.3. Измерение тока ППТ

Для измерения Iх в цепь включается дополнительно образцовый резистор Rо (рис. 2.3) с сопротивлением Rо

Источник

Компенсационный метод измерения электрических величин

Измерение тока, напряжения, сопротивления и мощности приборами непосредственной оценки производится, в лучшем случая, с точностью 0,05%. Наиболее точными методами измерения указанных величин являются компенсационные методы.

Компенсационный метод измерения напряжения / э. д. с./ заключается в сравнении измеряемого напряжения с известным падением напряжения.

Устройства, служащие для измерений компенсационном методом, называются компенсаторами или потенциометрами. Упрощенная схема компенсационного метода измерения изображена на рисунке 1.24.

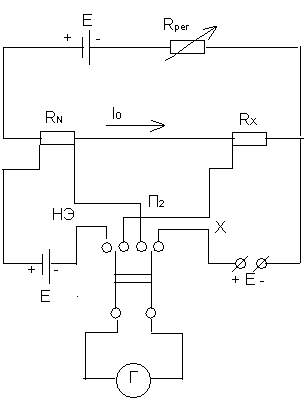

Рис.1.24. Компенсационный метод измерения. Схема электрическая принципиальная.

В этой схеме можно рассматривать три цепи. Первая цепь может быть названа цепью нормального элемента. В нее входит нормальный элемент э. д. с. EN, гальванометр Г и образцовое сопротивление RN. Вторая цепь может быть названа рабочей или вспомогательной. Она содержит вспомогательный источник питания E /э. д. с./ этого источника больше э. д. с. нормального элемента, реостат Rрег, образцовое сопротивление RN и магазин компенсационного сопротивления RK. Третья цепь, измерительная, состоит из источника с неизвестной э. д. с. EX , гальванометра Г и магазина компенсационного сопротивления RK.

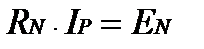

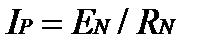

Измерение неизвестного напряжения EX начинают с установки тока IP в рабочей цепи, величина которого должна быть строго определенной и неизменной. Для этого ключ II ставят в положение I и с помощью реостата Rрег

устанавливают такое значение тока IP, чтобы падение напряжения, создаваемое им на сопротивление RN, было равно э. д. с. нормального элемента EN. При компенсации гальванометр покажет отсутствие тока в цепи нормального элемента.

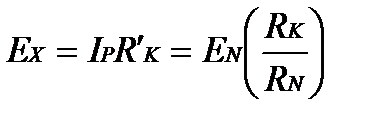

Компенсация неизвестной э. д. с. EX осуществляется с помощью сопротивления RK и фиксируется отсутствием тока в цепи гальванометра Г при положении 2 переключателя II. При этом EX равно:

где R’K — значение компенсационного сопротивления RK при компенсации э. д. с. E’X.

Достоинство компенсационного метода измерения заключается в том, что, во-первых, в момент измерения ток в цепи гальванометра отсутствует, что возможно при очень большом входном сопротивлении прибора, а значит, измерение производится без потребления мощности от измеряемого объекта; во – вторых, измеряемая величина определяется через э. д. с. нормального элемента и образцовые сопротивления, выполненные с высокой точностью.

Точность компенсационной схемы определяется тремя факторами:

а) точностью установления и поддержания рабочего тока IP;

б) точностью изготовления и подгонки образцового RN и компенсационного сопротивления RK;

Источник

Основные пояснения.

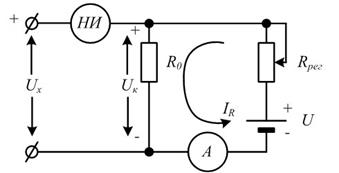

3.1.1. Компенсационный (нулевой) метод измерения заключается в компенсации (уравновешивании) измеряемого напряжения (или другой физической величины) известным. На рис. 3.1 показан принцип компенсационного метода измерения напряжения Ux. Это напряжение компенсируется напряжением Uк, образуемым током Iр (часто называемым рабочим) на известном сопротивлении R0. При измерении ток Iр изменяется с помощью регулировочного сопротивления Rрег до тех пор, пока нуль-индикатор НИ (гальванометр) не покажет отсутствие тока в цепи. Очевидно, что в этом случае Uк = IpR0. Величина R0 известна, значение рабочего тока Iр определяется по показанию амперметра, включенного в цепь Iр.

Очевидно, что при компенсации Ux (Ux = Uк) потребление мощности от источника измеряемого напряжения отсутствует. Это является одним из основных достоинств компенсационного метода измерения. При отсутствии потребления мощности (тока) в момент компенсации от источника измеряемого напряжения не происходит искажения измеряемой величины за счет падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника Ux, на соединительных проводах и контактах. Благодаря этому компенсационным методом возможно измерение ЭДС. Компенсационный метод, таким образом, не имеет методической погрешности и может в принципе обеспечить очень высокую точность. Однако с помощью простейшей компенсационной схемы (рис. 3.1) невозможно в должной мере реализовать все преимущества метода. В этой схеме точность определения Ux ограничивается погрешностью амперметра, измеряющего величину рабочего тока Iр. Класс амперметра в лучшем случае 0,1. Следовательно, величина погрешности амперметра будет определять погрешность измерения Ux, т.е. не может быть менее 0,1%. Ввиду этого компенсационная схема, показанная на рис. 3.1 для точного измерения напряжения не может быть применена.

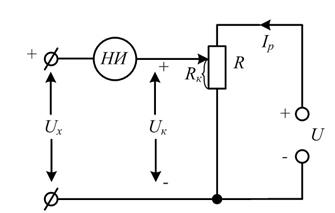

3.1.2. Другой вариант схемы компенсатора представлен на рис. 3.2.

Схема содержит источник напряжения U, делитель напряжения R и нуль-индикатор НИ. Компенсирующее напряжение Uк снимается с части делителя R, которая обозначена Rк. Схема уравновешивается регулировкой Uк. В момент равновесия справедливо Uх = Uк = URк/R.

О значении Ux судят по значению Uк в момент равновесия схемы. Точность измерения зависит от степени уравновешивания схемы и точности соответствия Uк номинальному значению.

Степень уравновешивания схемы зависит от чувствительности нуль-индикатора, стабильности его нулевого уровня, а также плавности регулировки Uк. Точность соответствия Uк номинальному значению зависит от точности U и коэффициента передачи делителя Rк/R.

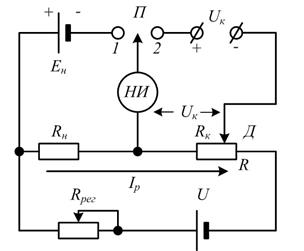

3.1.3. В современных потенциометрах постоянного тока рабочий ток должен иметь строго определенную величину и при измерениях оставаться неизменным. Это можно обеспечить двумя способами: 1) рабочий ток устанавливается с помощью точных мер ЭДС и сопротивления; 2) рабочий ток вырабатывается высокостабильным источником тока нужной величины. При этом может быть достигнута высокая точность измерения. Принципиальная схема потенциометра, реализующая первый способ, приведена на рис. 3.3.

В этой схеме: Ен – нормальный элемент, ЭДС которого известна с высокой точностью, Ux – измеряемое напряжение; НИ – нуль-индикатор (обычно магнитоэлектрический гальванометр); Rн – точное сопротивление, величина которого выбирается в зависимости от значения рабочего тока и Ен; R – точный делитель напряжения, образуемый декадным магазином сопротивлений; Rрег – регулированное сопротивление; U – вспомогательный источник для создания рабочего тока.

Методика измерения Ux заключается в следующем. Сначала устанавливается определенное для каждого вида потенциометра значение рабочего тока. Для этого переключатель П ставится в положение «1» и изменением Rрег добиваются отсутствия тока в гальванометре. Это будет при достижении равенства Ен = IpRн. Отсюда

Затем переключатель П ставится в положение «2» и изменением коэффициента делителя R вновь добиваются отсутствия тока в нуль-индикаторе НИ. Это будет при некотором значении компенсирующего напряжения Uк, образованного на части сопротивления делителя Д (в реальных конструкциях изменение коэффициента деления производится не перемещением движка Д, как показано на схеме, а переключением ступеней в декадах магазина сопротивлений). При наступлении равновесия

или имея в виду (3.1)

где Rк – часть сопротивления R, отсчитываемая по положениям переключателей декад магазина. Рабочий ток при этом должен быть неизменным и точно известным. Это позволяет декады магазина R отградуировать непосредственно в единицах измеряемой ЭДС. Исходя из значений ЭДС нормального элемента и сопротивлений Rк и Rн, известных с очень большой точностью, находится искомое напряжение Uк (3.2). Это обстоятельство, наряду с отсутствием потребления мощности из цепи измеряемого напряжения, и определяет высокую точность компенсационного метода измерения.

3.1.4. Второй принцип построения потенциометров постоянного тока реализуется в соответствии со схемой рис. 3.2. Для обеспечения постоянства и стабильности рабочего тока от источника U необходим стабилизатор напряжения с погрешностью на уровне тысячных долей процента. Современное состояние схемотехники позволяет получить такой стабилизированный источник. Поэтому потенциометры, построенные по этому принципу, в настоящее время широко используются. При этом, по сравнению со схемой рис. 3.3, они обладают таким преимуществом, как отсутствие нормального элемента, который сложен и не надежен в эксплуатации. На этом принципе основан используемый в лабораторной работе прибор Р4833.

Общая погрешность потенциометров, построенных по этому принципу, зависит от многих факторов, основными из которых являются: допуски на значения Ip, Rк и их стабильность (температурная и временная), дискретность изменения сопротивления R, наличие термо ЭДС в местах контактов двух металлов, конечная чувствительность нуль-индикатора (гальванометра) и т.д.

В соответствии с ГОСТ предел допустимой основной погрешности δ в процентах для потенциометров определяется по формуле

где c и d – постоянные, характеризирующие приведенные погрешности в конце и начале диапазона;

UN – нормирующее значение, В;

U – значение компенсационного напряжения, получаемого на потенциометре (результат измерения), В.

Формула (3.3) справедлива для потенциометров, обладающих аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности. У прибора Р4833, работающего в режиме потенциометра, аддитивная составляющая много больше мультипликативной составляющей погрешности. В связи с этим при измерении ЭДС и напряжений предел допускаемого значения основной погрешности (∆U) в вольтах соответствует значению, определяемому по формуле:

U – показания потенциометра, В, при нормальных условиях применения.

3.1.5. Точность измерения определяется также точностью установления момента уравновешивания, или, иначе, чувствительностью нулевого индикатора. Однако чувствительность потенциометра, являющаяся одной из основных его характеристик, определяется не только чувствительностью нулевого индикатора. Под чувствительностью S потенциометра понимают S = SuScx, где Scx – чувствительность компенсационной цепи, Sи – чувствительность индикатора. Чувствительность нуль-индикатора определяется применяемым измерителем; следовательно, для определения S необходимо найти чувствительность компенсационной цепи Cсх. Последняя определяется отношением приращения тока в индикаторе ∆I, возникающего при появлении в уравновешивающей цепи приращения ЭДС ∆Ех, к этому приращению, т.е.

где Rи – сопротивление индикатора;

Rх – сопротивление источника измеряемой ЭДС Eх.

Следовательно, чувствительность потенциометра

Чувствительность схемы выбирается в строгом соответствии с допустимой погрешностью δ при условии

Это выражение позволяет определить необходимую чувствительность нулевого индикатора

В качестве нуль-индикаторов применяют магнитоэлектрические гальванометры, а также автокомпенсационные и фотокомпенсационные усилители.

3.1.6. Делитель R в потенциометре (рис. 3.2) образуется магазином сопротивлений, состоящим из нескольких декад (в зависимости от класса потенциометра). От величины общего сопротивления R делителя, включенного в цепь рабочего тока, зависит верхний предел измерения напряжений. Например, если полное сопротивление делителя R составляет 111 Ом, то при рабочем токе 1 мА верхний предел измерения будет 111 мВ. По величине сопротивления R все выпускаемые промышленностью потенциометры делятся на высокоомные и низкоомные. Высокоомные потенциометры с рабочим током 0,1 мА обычно имеют верхний предел измерения 1,2…2,5 В. Для расширения пределов измерения специальные делители напряжения с точными значениями коэффициентов деления и достаточно большим входным сопротивлением.

Низкоомные потенциометры (к ним относится Р4833) имеют рабочий ток от 1 до 25 мА и, соответственно, сопротивление делителя R порядка сотни Ом. Верхний предел измерения у них имеет значения от нескольких десятков до несколько сотен милливольт. Относительно большая величина рабочего тока в низкоомных потенциометрах вызвана необходимостью получить достаточную чувствительность при измерении, что приводит к большей точности. Низкоомные потенциометры применяются для измерения небольших напряжений и ЭДС, например, ЭДС термопар. Вместе с низкоомными потенциометрами применяются в качестве нуль-индикаторов гальванометры с малым критическим сопротивлением.

3.1.7. При переключениях ступеней делителя R сопротивление цепи рабочего тока не должно изменяться. Это обеспечивается конструкторскими решениями включения декад магазина сопротивлений делителя R. Поэтому по положениям рукояток делителя R сразу отсчитываются значения измеряемого напряжения или ЭДС.

Источник