Коммуникация — что это, модели и виды

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Не открою вам Америку, если начну с того, что человек – биосоциальное существо. Люди не могут жить как без природы, так и без общества.

Человек рождается, воспитывается в семье, идет в детский сад, потом в школу, в университет, на работу и т.д. Всюду его окружают такие же люди, с которыми – хочешь ты того или нет, – он вынужден контактировать.

От качества этих контактов порой зависит очень многое, и в первую очередь – комфортность эмоционального фона.

В современном обществе крайне важно уметь разговаривать на соответствующем уровне.

Способность привлекать людей, добиваться от них того, что благоприятствовало бы продвижению своих (или чьих-то) интересов, навыки правильного общения – это не только насущная необходимость, но и то, что всегда и везде высоко ценится.

Так что теме коммуникаций отнюдь не напрасно отводится столь существенное место.

Ну а нам с вами – тем, кого это непосредственно касается, – будет весьма нелишним узнать, что такое коммуникация, и хоть немного разобраться в том, при каких условиях коммуникацию можно назвать эффективной и какое значение в нашей жизни имеет эта эффективность.

Коммуникация – это не просто общение…

Корни основного понятия восходят к латинскому слову «communication», которое появилось благодаря другому слову – «communicare». Первое означает «сообщение, связь», а второе – «сообщать, связывать, делать общим».

Общий смысл, казалось бы, понятен, однако вот это первоначальное значение по ходу времени и развития общественного взаимодействия неизбежно изменилось. Изменилось и приобрело несколько иную окраску, послужившую базой для дополнительных толкований.

Так, в частности, исходя из определения «communicare» (сообщать, связывать), коммуникация подразумевает процесс передачи сообщений и иных сигналов, а в современном понимании – передачу информации либо обмен знаниями и сведениями между объектами любой природы (как естественной, так и искусственной).

С другой стороны, есть этимология «communication», восходящая к понятиям сообщества, объединения, занимающим особое место в системе социально-философских теорий и гуманитарных дискурсов (это как?). В этом ракурсе объединения, общества и сообщества рассматриваются либо как цель, либо как условие для удавшейся коммуникации.

Что касается философии, то вопросы коммуникации становятся особо актуальными лишь в начале XX века. Такая «запоздалая, но последовавшая» реакция общества на эту тему объясняется резким обострением социальных проблем и необходимостью их решения. И как раз в этот период происходит конкретизация смысла рассматриваемого термина.

В сухом остатке получаем простой и понятный тезис:

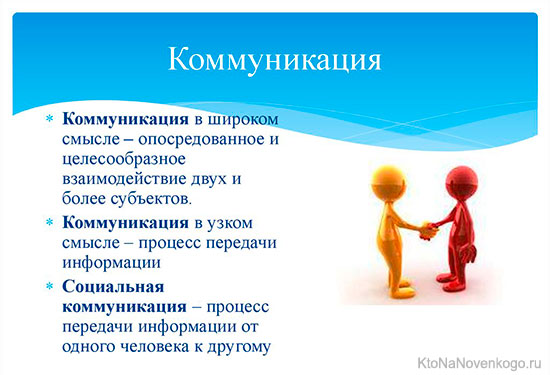

коммуникация – это конструктивный процесс взаимодействия между людьми или их группами с целью передачи информации либо обмена сведениями.

Такое определение наиболее точно отражает суть коммуникации и считается официальным, однако с учетом различных ракурсов существуют и другие формулировки, среди которых самыми распространенными являются только две.

В первой коммуникация трактуется как основной механизм, позволяющий создавать общественные связи и совершенствовать социальную культуру, а во второй – как законы межличностного взаимодействия, управляющие отношениями людей.

Основная модель коммуникации

Специфика обмена информацией традиционно зависит от особенностей социума, что и обуславливает содержание в этом понятии широкого спектра социокультурных смыслов. Но в любом случае термин «коммуникация» характеризуется наличием пяти компонентов, необходимых для успешного процесса взаимодействия:

- источник (тот, кто желает донести свою мысль до другого человека) – по сути это адресант, выступающий в роли генератора сообщения для передачи;

- проводник или преобразователь (то, что преобразует информацию в сигналы) – то есть обычный передатчик, посылающий сообщения по какому-либо каналу связи;

- непосредственно канал связи (средство, путь передачи информации);

- приемник информации (то, что адаптирует и расшифровывает сигнал источника) – то же самое, что декодировщик, переводящий сигналы в «удобоваримое» сообщение;

- получатель (тот, до кого должна была дойти информация) – конечный адресат, для которого предназначалось сообщение.

Согласно этой модели коммуникационного акта, адресант генерирует и кодирует определенную информацию, используя знаковые средства, применяемые в знаковой системе соответствующего канала связи.

Адресат же, чтобы усвоить полученную информацию, проделывает то же самое, только в обратном порядке (результат его усилий – декодирование).

Целостный процесс коммуникации (адекватной передачи информации) имеет, как правило, многослойную структуру, состоящую из множества последовательных актов.

При этом основной единицей коммуникации может быть только сообщение (сигнал, посыл), выполняющее какую-либо одну или одновременно несколько функций, как то:

- информативно-коммуникативные (обмен информацией);

- интерактивные (общение);

- гносеологические (познание);

- аксиологические (обмен духовными и культурными ценностями);

- нормативные (закрепление или передача норм);

- социально-практические (передача знаний, умений, навыков).

От этих функций зависит в основном и содержательность коммуникации, и ее направленность, что одновременно служит предпосылками для процесса взаимообмена информацией.

При этом соблюдаются и необходимые условия для успешной коммуникации, начиная с наличия каналов передачи и механизмов восприятия и заканчивая минимумом структурных компонентов, в который непременно входят:

- участники коммуникационного акта;

- ситуация или случай, требующие обсуждения;

- содержание сообщения (текст, сигнал);

- мотивы и цели что-то донести до собеседника посредством сообщения;

- материальная передача информации.

Для осуществления любой коммуникации необходимы адекватные целям знаковые системы (в каждой культуре они различные).

Чаще всего такой системой служит язык, который используется как в форме устной речи, так и в форме письменной.

Виды коммуникации

Первое, что здесь важно отметить: общение и коммуникация – не одно и то же. По крайней мере, эти понятия не могут быть тождественными и не должны использоваться как синонимы.

Если общение – это неглубокое, легкое и чаще всего бытовое взаимодействие, то коммуникация – это взаимодействие профессиональное, интерактивное, с осознанными целями и предварительно подготовленными скриптами.

Участниками общения могут стать абсолютно любые собеседники, а участниками коммуникации – лишь те, кто ставит перед собой задачу оказать влияние на партнера, те, кто осознает, что перед его собеседником стоит точно такая же задача.

В отличие от общения, коммуникациям совершенно не свойственны ни чувства, ни эмоции (что это?), а если таковые и проявляются, то непременно с прагматичной целью – то есть с пониманием того, что сейчас это необходимо, чтобы решить ту или иную ситуативную задачу.

Существуют самые разные классификации относительно видов коммуникации. Представим лишь несколько из них:

- познавательная – преследует цель расширить круг познаний партера, его информационный фонд. Ожидаемый результат – освоение новообретенной информации и последующее применение новых знаний в своей практической деятельности;

- убеждающая, основная цель которой – вызвать у собеседника определенные чувства, необходимые для формирования ценностных ориентаций и нужных инициатору установок. Ожидаемый результат – сделать собеседника единомышленником, привлечь его на свою позицию, изменить его личностные ориентиры и затем использовать его интеллектуальные возможности;

- экспрессивная – преследует цель сформировать у собеседника особый психоэмоциональный настрой, чтобы затем побудить его к совершению необходимого вам действия. Ожидаемый результат – изменение эмоционального фона партнера, его вовлечение в конкретные акции и выгодные инициатору действия.

Таким образом, каждый из участников коммуникации – это своего рода манипулятор, обладающий способностью оказывать влияние на партнеров с определенной целью либо же имеющий перед собой такую задачу.

Понятие эффективной коммуникации

Так же, как и с определением общения, здесь важно усвоить один основополагающий тезис: успешная коммуникация и эффективная коммуникация – это разные вещи.

Упрощенно говоря, успешная – это состоявшаяся (независимо от того, чем закончилось общение), а эффективная – это свершившийся коммуникационный акт, когда в результате взаимодействия достигаются определенные цели.

Для эффективной коммуникации крайне необходим специальный набор навыков эффективного общения. И речь идет не только о легкости установления контакта и умении поддерживать любой разговор, в какие трущобы он ни завел, – здесь нужны специфические способности, которые обычно относят к навыкам синтонного общения.

Синтоны – это психологически позитивные элементы общения, своеобразные эмоциональные поглаживания, помогающие установить контакт и способствующие взаимопониманию.

С этой точки зрения эффективная коммуникация – высший уровень общения, в процессе которого не передаются сухие факты. Здесь главным образом задействуются чувства и эмоции человека, чтобы добиться от него ожидаемого результата. От коммуникатора же требуется не только способность понимать цели и мотивы собеседника, но и умение играть на его волнениях.

Есть еще такое понятие, как неэффективная коммуникация – это крайне неприятное общение, несущее непонимание, противостояние и разногласия, что может привести не только к обычным ссорам, но и к глубоким (непримиримым) конфликтам с некомпенсируемыми последствиями.

Как научиться эффективной коммуникации

Но оставим эти нюансы таким сферам, как психология и менеджмент (что это такое?), для нас же с вами более насущен другой вопрос: можем ли мы что-то сделать, чтобы стать приятным собеседником? Можем!

Научиться эффективной коммуникации не так уж сложно – достаточно придерживаться хотя бы этих нескольких правил:

- Молчи и слушай. Не стоит постоянно доминировать в разговоре. Собеседник ждет от партнера не только высказываний по поводу его точек зрения «на все», но и банального понимания (то есть умения выслушать);

- Эмпатия. Психологи говорят, что при разговоре нужно не просто воспринимать сухие факты, но и пытаться разобраться в чувствах и эмоциях собеседника. Отзывчивость, сочувствие, доброжелательность и понимание – залог успеха;

- Оптимизм. Если говорить только об отрицательных моментах и постоянно жаловаться, собеседник быстро от вас отвернется. Нужно нести позитив, зарождать надежду, морально вдохновлять и поддерживать, и тогда общения с вами будут искать даже те, кому вы раньше не были интересны;

- Уважение. Во время беседы нельзя откровенно критиковать, осуждать или жестоко шутить. Проявить уважение и понимание к чувствам другого – этого требует не только вежливость, но и элементарная воспитанность;

- Щепетильность. Касательно того, когда нужно уступить, у каждого есть свое мнение. Заметив какие-то несовпадения с собственной версией, не спешите сразу об этом заявлять. Шутки и насмешки в этом случае категорически не приемлемы. Даже если мнение собеседника очевидно неправильно, лучше тактично промолчать или просто уступить.

Как видите, коммуникация – важный аспект жизни любого человека. Помня нехитрые правила (и тем паче – имея научную подкованность), легко можно стать желанным и интересным собеседником. Больше рекомендаций и практических советов – в этом видео:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Почему я должен подстраиваться под собеседника, а не он под меня? Тут всё от роли конечно зависит, если я пришёл на собеседование, то мне и нужно произвести приятное впечатление, но если собеседник зависим от меня, тогда пусть он и подбирает коммуникативный ключ.

Хорошо налаженная коммуникация, определяет эффективность. Сейчас этому уделяется очень много внимания, особенно при построении командной работы. Раньше это момент часто недооценивали.

Источник

Научная электронная библиотека

Цыпленкова М В, Моисеенко И В, Гуремина Н В, Бондарь Ю А,

6.1. Понятие, виды, цели и основные способы коммуникаций

Коммуникации в менеджменте выступают в качестве связующего процесса, пронизывающего насквозь все управленческие функции: планирование, организацию, мотивацию и контроль. Термин «коммуникация» происходит от латинского слова «communication», означающего «сообщение», «связь». В качестве общепринятого определения коммуникаций выступает следующее: коммуникации – это процесс обмена информацией между двумя и более людьми.

Ричард Л. Дафт, даёт определение коммуникаций, которое наиболее полно раскрывает их суть: коммуникации – это процесс, в ходе которого два или несколько человек обмениваются и осознают получаемую информацию [21]. В данном определении акцент делается на том, что коммуникации заключаются не только в обмене, но и в усвоении людьми передаваемой им информации, что является очень важной характеристикой коммуникаций как таковых. Существует множество видов коммуникаций: массовые (телевидение, радио, Интернет, почта и т.д.), межкультурные, маркетинговые и т.д. В менеджменте имеют место управленческие коммуникации (обмен информацией в сфере управления) (1).

Понятие информации и коммуникаций взаимосвязано, но коммуникации включают и то, что передаётся (информацию) и то, как передаётся. Информация – (от латинского «information», разъяснение, изложение, осведомлённость) – это сведения о чём-либо не зависимо от формы их представления. В бытовом смысле информация – сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством (2). В процессе коммуникации информация передаётся от одного субъекта к другому.

Управленческие коммуникации подразделяются на два основных вида: межличностные и организационные. Если субъектами коммуникации являются отдельные люди или группы людей, то коммуникации носят межличностный характер и соответственно называются межличностными – они осуществляются путём передачи идеей, фактов, мнений, восприятий, отношений и т.п. от одного лица к другому в устной, письменной или какой-либо другой форме с целью получения в ответ желаемой реакции [28].

Процессы коммуникаций, в которых участвуют работники аппарата управления, являются жизненно важными связующими звеньями между руководителем и его подчинёнными. Процессы коммуникаций позволяют руководителям эффективно выполнять свою работу и принимать решения о выборе лучшего курса действий для достижения поставленных целей. Организационные коммуникации – это процесс, с помощью которого руководители развивают систему предоставления информации и передачи сведений большому количеству людей внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за её пределами [28].

Коммуникации подразделяются на две группы [39]:

- с внешней средой – это информационное взаимодействие с существующими потребителями и потенциальными клиентами, с общественностью, с конкурентами, поставщиками и партнёрами, с органами государственного регулирования.

- коммуникации внутри организации – это информационное взаимодействие в рамках организации, которое может быть формальным: межуровневые коммуникации, горизонтальные коммуникации «руководитель-подчинённый», коммуникации между руководителем и рабочей группой и неформальным.

Содержание каждого из перечисленных выше видов коммуникаций дано в табл. 6.1.

Коммуникации имеют значение для руководителей организации по следующим причинам [28]:

- руководители тратят большую часть своего времени на коммуникации (от 75 до 95 % своего времени);

- коммуникации необходимы для эффективности управления;

- искусство коммуникаций необходимо также для того, чтобы выразить действительность авторитета и воли руководителя;

- хорошо налаженные организации содействуют обеспечению организационной эффективности.

Выделяют основную и дополнительные цели коммуникаций (табл. 6.2).

Существуют следующие основные способы коммуникаций:

- разговорные (устные, вербальные – языковые, речевые средства);

- письменные (письма, распоряжения, статьи, объявления и т.п.);

- невербальные (тон речи, пауза, акцентированное внимание, телодвижение), используются, как правило, чтобы усилить вербальные коммуникации.

Таблица 6.1

С внешней средой

организации пользуются разнообразными средствами для коммуникаций со своим внешним окружением: с клиентами они сообщаются с помощью рекламы и других средств стимулирования; в отношениях с общественностью формируют определенный образ, имидж организации на местном, общенациональном и международном уровнях; им приходится подчиняться государственному регулированию и готовить в этой связи различные отчеты. Собрания, телефонные переговоры, служебные записки, отчеты внутри организации, часто являются реакцией на возможности или проблемы, создаваемые извне [26].

слухи, сплетни, сарафанное радио – неформальные формы и способы передачи устной информации.

информация перемещается внутри организации с уровня на уровень в рамках вертикальных коммуникаций. Таким путем нижним сообщается о текущих задачах, изменении приоритетов, конкретных заданиях, рекомендуемых процедурах и т.п. Например, вице-президент может сообщать управляющему цехом о предстоящих изменениях в производстве продукта. Тот, в свою очередь, должен проинформировать подчиненных ему руководителей об особенностях готовящихся изменений [23].

они выполняют функцию оповещения верхних уровней управления о том, что происходит на низших уровнях. Таким путем руководство узнает о текущих или назревающих проблемах и предлагает возможные варианты исправления положения дел. Движение информации происходит в форме отчетов, предложений и объяснительных записок [23].

это связи на одном уровне управления. Они применяются для обмена информацией между равными по иерархии подразделениями организации.

они являются примером обмена информацией по вертикали, но рассматриваются отдельно, поскольку он составляет основную часть коммуникативной деятельности руководителя. Эти коммуникации связаны с прояснением задач и ожидаемых результатов, с обсуждением проблем эффективности работы, с достижением признания и вознаграждения с целью мотивации и т. п.

между руководителем и рабочей группой

коммуникации с рабочей группой позволяют руководителю повысить эффективность действий группы людей. Поскольку в обмене информацией участвуют все члены группы, каждый имеет возможность высказаться о новых задачах, о предстоящих изменениях и возможных их последствиях для этого и других отделов, о недавних проблемах и достижениях и т.п.

Неформальные: Слухи передают информацию намного быстрее, чем каналы формального сообщения. Поэтому руководители пользуются ими для запланированной утечки и распространения определенной информации. Исследования показывают, что информация, передаваемая с помощью слухов, чаще оказывается точной, а не искаженной.

Таблица 6.2

Основная и дополнительные цели коммуникаций

– обеспечить понимание информации (сообщения), которой обменивается отправитель и получатель

– совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией

– создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами и координация их задач и действий

– регулирование и рационализация информационных потоков

В последнее время невербальные способы коммуникаций всё больше привлекает внимание учёных и специалистов. Дело в том, что эффект большинства посланий создаётся невербальной информацией: 37 % интонацией голоса, 55 % выражением лица. Особенно это проявляется в тех случаях, когда словесная часть послания противоречива. В такой ситуации слушатели чаще всего полагаются на невербальную часть, чтобы понять значение послания. Невербальные способы коммуникаций подразделяются на две группы: атрибуты речи (интонации, модуляция голоса, ритм речи) и воспринимаемые на слух, и, воспринимаемые только зрительно (мимика, жесты и позы). Основные способы коммуникаций обладают рядом положительных характеристик (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Достоинства основных способов коммуникаций

- повышенная оперативность обратной связи;

- способствует обмену идеями и мнениями;

- имеет менее официально-бюрократический характер;

- возможность более тщательной подготовки и обдумывания сообщения;

- мнение адресата не влияет на выражение собственного мнения;

- возможность обращения к первоисточнику для проверки информации;

- позволяет почувствовать эмоциональное восприятие собеседника;

- возможность передать не только информацию, но и отношение к ней;

- возможность использования для замечаний более подходящего способа;

- возможность воспринимать элементы невербального общения.

- возможность сэкономить время при необходимости общения с большим числом людей.

Без коммуникаций невозможна совместная деятельность, а также управление, поскольку оно использует уже сложившиеся формы коммуникации и создаёт те формы коммуникаций, которые облегчают как совместную деятельность, так и управление ею. При этом эффективными считаются лишь те коммуникации, которые оказывают влияние на процесс управления.

1 Далее по тексту под «коммуникациями» подразумеваются «управленческие коммуникации».

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

Источник