Виды классических лыжных ходов, их особенности и достоинства

Человек освоил лыжи еще несколько тысячелетий назад. Тогда плоские деревянные приспособления, надетые на ноги, помогали быстро перемещаться по рыхлому снегу охотникам и рыбакам. Промысловая экипировка столетиями видоизменялась. Совершенствовались методы катания. Постепенно, размеренная лыжная ходьба стала считаться отличным способом активного отдыха на свежем воздухе с несомненной пользой для здоровья. Позднее, наиболее скоростные способы перемещения положили начало популярному виду зимнего спорта. Основой подготовки как любителей, так и профессионалов считаются классические лыжные ходы. Освоить технику необходимо для перехода к практике сложного конькового стиля катания.

Классификация лыжных ходов

Термин «лыжная классика» объединяет несколько видов перемещения по профилированной снежной трассе, отличающихся количеством фаз, шагов в цикле, периодичностью и способами отталкивания палками. Внешняя простота стиля не означает, что освоить технические приемы будет легко.

Важно! Особое значение на тренировках следует уделять согласованной работе ног и рук. Поочередные либо парные толчки палками нужно выполнять в установленные методикой фазы цикла. Нарушение синхронности движений чревато потерей темпа, неоправданной затратой сил.

Способы бега лыжников-классиков различаются амплитудой движений, последовательностью выполнения основных технических элементов стиля. Спортивные эксперты различают следующие виды классических лыжных ходов:

- Попеременный. Характеризуется чередованием толчковых рук. Используется для прохождения большей части трассы. Применение метода не требует от атлета больших затрат сил, позволяет сохранять дистанционную скорость. Одной из его разновидностей считается ход елочкой, позволяющий лыжнику взбираться на крутые подъемы.

- Одновременный. Самый скоростной стиль лыжной классики, при котором отталкивание производится сразу двумя палками. Данный способ катания особенно эффективен, когда требуется ускориться на участке дистанции. Позволяет разогнаться на спусках, быстро преодолеть короткий пологий подъем.

- Комбинированный. Метод бега представляет собой последовательное использование двух традиционных техник хода в течение одного цикла. Стиль подбирается индивидуально, исходя из физиологических данных конкретного спортсмена, его выносливости, времени, необходимого для восстановления определенных групп мышц.

Последний способ лыжного бега опытные тренеры считают оптимальным. Его использование требует от спортсмена хорошей технической подготовленности, координации, физической формы.

Существует еще один тип классификации, применяемой к классическому стилю. При этом критерием сортировки является количество шагов, составляющих один цикл.

Бесшажный ход

Специфическая разновидность одновременного хода. Обе лыжи спортсмена находятся в снежных желобах. Ускорение придается мощными толчками рук с высокой амплитудой выполнения движений. Лыжник сильно наклоняется вперед, отталкивается, прогибая тело до 50°, выпрямляется во время скольжения. Затем цикл повторяется.

Со стороны, происходящее на трассе смотрится эффектно. От разборок лучших норвежских, российских, шведских мастеров в финишном створе олимпийских дистанций трибуны приходят в неистовство. Однако, атлет расходует в этот момент много энергии. Он должен сохранять ритмичность и силу отталкивания, иначе вместо ускорения начнется западение скорости.

Обратите внимание! Описанным способом бега в совершенстве владеют далеко не все профессионалы. Лыжникам-любителям, не привыкшим к значительным физическим нагрузкам, не стоит чрезмерно увлекаться бесшажным методом. Практиковаться предпочтительней на участках лыжни с хорошим скольжением либо тягучих пологих спусках.

Одношажный ход

Самый популярный в классике способ передвижения попеременным стилем. Отчасти это объясняется простотой технических элементов, которые легко усваивают даже дети. Усвоение приемов бега не требует длительных занятий.

Каждый шаг спортсмена сопровождает отталкиванием руками. Палки отводятся назад сразу после толчка, а вперед выносятся махом в фазе скольжения. Движения ног и рук последовательны, ритмичны, плавны. С помощью одношажного стиля довольно легко передвигаться по жесткому насту, укатанной лыжне, рыхлому снегу.

Двухшажный ход

Более быстрый способ бега, требующий от лыжника определенной координации движений, соблюдения очередности выполнения элементов. Разновидность попеременного хода состоит из двух фаз. Сначала лыжник выполняет два скользящих шага. Начало третьего сопровождается энергичным толчком палкой. Отталкивание, следующее за очередной парой шагов, производится другой рукой.

Частота выполнения элементов, характерная для двухшажного типа бега, позволяет долго сохранять среднюю дистанционную скорость. При этом сил гонщик затрачивает не слишком много. Его дыхание не сбивается, нагрузка на мышцы распределяется равномерно. У атлета остается достаточно энергии для совершения спурта на финише. Эффективность метода можно оценить, наблюдая за соревнованиями, проходящими на сильно заснеженной трассе.

Важно! Обучение классической лыжной ходьбе заключается не только в освоении технических приемов. Пользу любителям и начинающим спортсменам принесет комплекс несложных физических упражнений, который стоит выполнять перед тренировками на снегу. В него входят:

- Приседания на двух ногах.

- Движения рук, имитирующие отталкивание.

- Поочередные махи ногами назад и вперед.

- Кратковременный бег на месте.

Четырехшажный ход

Считается самой сложной разновидностью лыжной классики. Его успешно применяют физически сильные спортсмены с хорошей координацией, отлично освоившие технику скольжения. Для любителя овладение навыками четырехшажного катания станет достижением.

Тренеры выделяют несколько этапов цикла. Он начинается фазой скольжения с одной сменой опорной ноги. Выполнение двух следующих шагов сопровождает синхронная работа палок. Таким образом, на завершающей стадии движения придается двукратное дополнительное ускорение за счет толчков. От гонщика, в данном случае, требуется слаженная работа ног и рук. Нарушение очередности, ритмичности выполнения элементов приводит к сбою шага. После такой неприятности соперники уходят в отрыв. Чтобы догнать беглецов придется приложить много сил.

Это вариант катания требует значительных энергетических затрат. Поэтому его целесообразно применять на тех участках трассы, где плотность снежного желоба обеспечивает хорошее скольжение. Здесь можно наверстать отставание от конкурентов, возникшее на старте дистанции либо обеспечить себе значительное преимущество над ними.

Обратите внимание! Важно правильно организовать тренировочный процесс. Программа занятия должна предполагать периодическую смену стилей во время практических занятий. Варьируя вид хода, поочередно разгружая ту или иную группу мышц, можно восстановить силы.

Техника подъемов

Начинающий лыжник не сможет стать мастером без усвоения приемов преодоления склонов разной крутизны. Преодолеть препятствие поможет техника «елочки» — прародительницы популярного лыжного бега коньком. В момент подъема лыжи ставятся на ребро, их носки разводятся в стороны. Каждый шаг сопровождается отталкиванием палками.

Для прохождения склона по диагонали используется «полуелочка». При этом, носок нижней лыжи, поставленной на ребро, отводится в сторону, а верхняя лыжа скользит по насту. Метод помогает сохранять скорость на подъемах средней и малой крутизны.

Как быть в ситуации, если скольжение невозможно принципиально, из-за рыхлости снега, уклона рельефа выше 35°? Подняться на подобный склон поможет примитивная «лесенка», остающаяся актуальной и сегодня.

Начинающим спортсменам лучше постигать таинства классического хода на лыжах под руководством инструктора. Мастер за несколько уроков поставит правильную технику, используя отработанную десятилетиями методику, поможет избежать ошибок, характерных для новичков. Адепты здорового образа жизни смогут освоить навыки классического лыжного бега самостоятельно. Для успеха в начинании нужна соответствующая экипировка, укатанная лыжня, горячее желание и отличное настроение.

Источник

Классические лыжные ходы

Классификации классических лыжных ходов

В классическом стиле (как и в коньковом) различают технику ходов по двум основным признакам:

— по согласованию работы рук и ног;

— по количеству скользящих шагов в одном цикле хода.

В классических лыжных способах передвижения по первому признаку ходы разделяются на попеременные, когда руки посредством лыжных палок выполняют отталкивание поочередно, и одновременные, когда обе руки в какой-то момент синхронно производят отталкивание назад (см. схему).

Классические лыжные ходы:

Попеременные ходы (двухшажный, четырехшажный – скользящий шаг, ступающий шаг, скользящий бег, елочкой, полуелочкой).

Одновременные ходы : бесшажный – обычный, скоростной одношажный, двушажный, трехшажный, четырехшажный с дополнительным отталкиванием.

Комбинированные ходы : переход с попеременного хода на одновременный; переход с одновременного хода на попеременный.

Попеременные ходы классифицируются по количеству выполненных в цикле шагов:

— двухшажный ход (состоит из двух скользящих шагов на лыжах и отталкивания палками; попеременный двухшажный ход используется лыжниками в различных условиях и является основным ходом передвижения);

— четырехшажный ход (состоит из четырех скользящих шагов и отталкивания палками; на первые два шага палки поочередно выносятся вперед, а на последние два шага поочередно выполняется отталкивание; как правило, при меняется при плохой опоре для палок).

К одновременным ходам относятся:

— бесшажный ход (передвижение на лыжах осуществляется только за счет отталкивания палками без каких-либо шагов);

— с дополнительным отталкиванием палками;

— одношажный ход (на один цикл движений руками делается один скользящий шаг);

— двухшажный ход (на один цикл движений руками приходятся два скользящих шага);

— трехшажный ход (то же на три шага);

— четырехшажный ход (то же на четыре шага).

Одновременные ходы являются наиболее скоростными, поэтому на соревнованиях, где гонки начинаются с общего старта, лыжники при меняют в основном только эти ходы. При отличном скольжении ими пользуются не только под уклон и на равнине, но и на пологих подъемах.

Во время движения на лыжах очень важное значение имеет смена или чередование ходов. Освоение этого технического способа передвижения создает условия для поддержания высокой работоспособности и сохранения хорошего скольжения без потери скорости, для снятия утомления из-за монотонной мышечной работы.

Комбинированные ходы — это сочетание различных способов передвижения.

В одном цикле движения могут быть следующие сочетания ходов:

— попеременный двухшажный и одновременный одношажный;

— попеременный двухшажный и одновременный двухшажный;

— попеременный двухшажный и одновременный бесшажный;

— попеременный четырехшажный и одновременный двухшажный,

Выбирая тот или иной вариант комбинированного хода при обучении, необходимо учитывать развитие индивидуальных физических качеств занимающихся. Если, например, у лыжника плохо отработана техника отталкиваний руками, то в комбинированный ход на тренировке целесообразно включить одновременный одношажный и попеременный двухшажный ходы. Для совершенствования техники отталкивания ногами и отработки равновесия при скольжении на одной ноге надо использовать попеременный и одновременный трехшажные ходы.

В настоящее время комбинированные ходы во время соревнований не применяют, ошибочно считая, что при каждой смене есть небольшая потеря времени. Но путем биомеханических анализов техники лыжных ходов спортсменов различной квалификации доказано, что потеря скорости при комбинированных ходах является следствием недостаточного уровня технической подготовки в том или ином способе передвижения или в цикле в целом. А если учесть снятие утомления за счет смены ходов во время соревнований, то возможная небольшая потеря при применении комбинированных ходов «с лихвой окупится» на финише.

В цикле лыжных ходов нога лыжника может находиться: в опорном положении (при переносе на нее веса лыжника и при отталкивании ею после фазы скольжения); в безопорном положении (когда после фазы отталкивания совершает маховое движение — сначала назад, а потом стремительно вперед). Поэтому когда-то и появились названия «толчковая (опорная) нога» и «маховая нога».

Структура скользящего шага

Скользящий шаг является основой всех лыжных ходов, кроме одновременного бесшажного и с дополнительным отгалкиванием руками.

Скольжение и отгалкивание ногой — это два периода одного шага. Период скольжения можно разделить на три фазы (1, П, III), а период отгалкивания ногой — на две фазы (1, 1 О. В таблице указаны граничные моменты каждой фазы, характеризующиеся определенными позами (рис. 1). Во время смены фаз происходит изменение движения.

Структура скользящего шага

| Период | Фазы | Граничные моменты |

| Скольжение | 1.Свободное скольжение (без опоры на палку) | Отрыв толчковой ноги с лыжей от снега |

| 2. Скольжение с опорой на палку и выпрямлением опорной ноги | Постановка палки на снег | |

| 3. Скольжение с подседанием (на опорной ноге) | Начало сгибания опорной ноги в колене после выпрямления | |

| Отталкивание | 1.Отталкивание с подседанием на толчковой ноге | Отрыв каблука ботинка толчковой ноги от лыжи |

| 2. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги | Начало разгибания коленного сустава толчковой ноги. Отрыв толчковой ноги от снега. |

Период скольжения

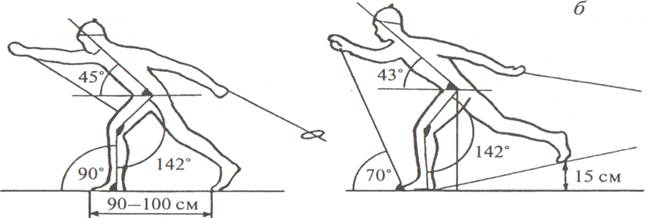

1 фаза — свободное скольжение (поза а). Закончить отталкивание одной ногой, полностью выпрямить и расслабить ее, начать скольжение на другой лыже с переносом веса тела на опорную ногу. Противоположная рука вместе с палкой выносится вперед, поэтому скольжение будет свободным. Туловище в этот момент наклонено вперед под углом 45 градусов к лыжне, а голень ставится как можно прямее и даже с некоторым выбросом ботинка вперед, что ранее считалось ошибкой. Угол в коленном суставе составляет 142°. Длительность 1 фазы 0,12 с и более.

2 фаза — скольжение с выпрямлением опорной ноги (поза 6). Начало этой фазы определяется постановкой палки на снег под углом около 70°. Рука слегка согнута в локтевом суставе. Маховая нога вместе с лыжей еще находится в воздухе над лыжней, она еще расслаблена, и (что очень важно) мышцы в этот момент отдыхают, энергия в них восстанавливается. Скользя на опорной ноге, лыжник усиливает давление на палку, наклоняет туловище вперед на 3-6° (навал на палку).

Опорная нога в этот момент выпрямляется в коленном суставе до угла 142°, а частичный перенос веса тела на палку освобождает скользящую лыжу от давления и (поскольку уменьшается трение) позволяет ей легко скользить без потери скорости движения. В этой фазе должна действовать жесткая система на опору: рука — туловище — опорная нога. А также необходимо следить за тем, чтобы не допустить отставания общего центра массы тела (ОЦМТ), что неизбежно приведет к потере скорости.

Маховая нога в этот момент из крайнего заднего положения начинает движение вперед, стремительно бросая лыжу в колею лыжни. Длительность II фазы для высококвалифицированных лыжников-гонщиков составляет 0,18-0,22 с при скорости 6,0-6,1 м/с. у начинающих лыжников, разумеется, будут значительно большие величины. В этой фазе наклон туловища достигает максимального угла. Вес тела переносится на носок опорной ноги. Каблук отрывается от площадки лыжи, и опорная нога принимает функцию толчковой. Начинается следующая фаза скользящего шага.

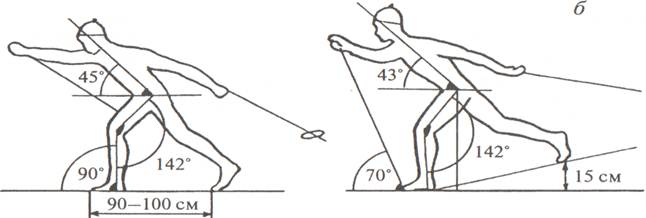

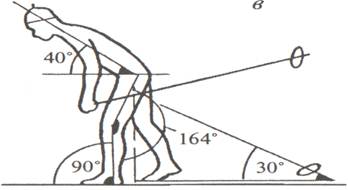

3 фаза — скольжение с подседанием на опорной ноге (поза в).

Фаза определяется моментом резкого, кратковременного и неглубокого подседания, сгибания опорной ноги до угла 164° в коленном суставе. Следует отметить, что если подсед будет глубоким, это приведет к увеличению давления лыжи на снег, к потере времени на опускание и поднимание ОЦМТ до оптимального уровня и к повышению расхода мышечной энергии при выталкивании туловища вверх из глубокого подседания. Продолжая «навал» на палку всем туловищем и наклоняясь до угла около 40·, лыжник делает толчок рукой назад, а разноименной ногой сильный мах вперед; таз вместе с ногой энергично выводится также вперед. Все эти действия позволяют быстро и кратковременно остановить лыжу и подготовиться к следующему периоду — отталкиванию.

Сосредоточение веса тела на опорной ноге осуществлять нужно плавно и мягко, не «задавливая» лыжу. В числе важных задач — оптимальное подседание, синхронное отталкивание одной рукой и мах другой, остановка лыжи с минимальной потерей времени. Длительность этой фазы у высококвалифицированных лыжников всего 0,05-0,06 с, а длина скольжения 10-20 см.

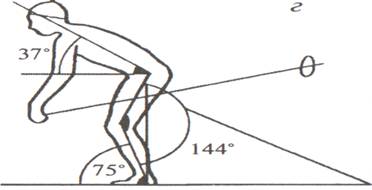

1 фаза — отталкивание с подседанием на толчковой ноге (поза г). Выполняя подсед на толчковой ноге, лыжник увеличивает давление на лыжу, и она кратковременно останавливается. Нога по инерции еще движется вперед, поэтому каблук ботинка отрывается от лыжи, а инерция движения ОЦМТ заставляет выполнять разгибание в тазобедренном суставе на 21 о. Туловище продвигается вперед, наклон его остается таким же, как и в предыдущей фазе, но может и незначительно уменьшиться. Так начинается отталкивание ногой, которая продолжает сгибаться в коленном суставе: угол уменьшается на 20° (было 164°, а стало 144°) и в конце фазы может составить 122°.

Маховая нога в этой фазе постепенно загружается плавным переносом веса тела на начинающую скольжение лыжу. Целесообразным считается такое положение стопы, когда постановка лыжи на 5-1 О см впереди стопы опорной ноги. Вынос стопы на большее расстояние (а тем более отставание ее) приведет к потере скорости и возможности перехода на двухопорное скольжение. Это будет большой ошибкой. В этот момент отталкивание рукой заканчивается; самым оптимальным и выгодным в этой фазе будет положение, когда окончание толчка рукой совпадает с началом отталкивания рукой. Длительность фазы у сильнейших лыжников составляет 0,03-0,04 с, а скорость достигает 10 м/с.

На тренировках важно научиться выполнять оптимальный подсед на толчковой ноге, потому что ошибкой будет очень глубокий и очень мелкий подсед; полностью переносить вес тела на толчковую ногу; как можно быстрее выносить вперед маховые руку и разноименную ногу; совершать быстрое движение (с оптимальным приложением момента силы) отталкивающей рукой.

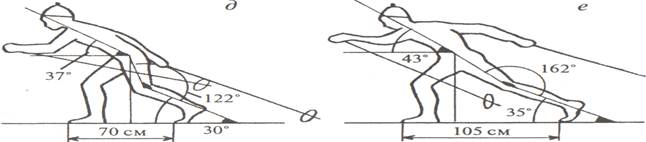

2 фаза — отталкивание с выпрямлением толчковой ноги (позы д-е). Выпрямление (разгибание) толчковой ноги в коленном суставе является началом этой фазы. С плавным переносом веса тела на скользящую лыжу толчковая нога полностью разгибается. Ось «голова — туловище — бедро — голень» становится почти прямой. Угол изгиба в коленном суставе 162°, а в конечном моменте фазы угол наклона голени по отношению к лыже составляет не менее 35 градусов. В этой фазе очень важно определить момент и направление отталкивания.

«Позднее отталкивание», когда толчковая нога будет выполнять отталкивание, находясь на расстоянии более 15-20 см от маховой, приведет к срыву лыжи от снега, и произойдет «проскальзывание». Если отталкивание выполняется с усилием назад, то в этом случае нога вместе с лыжей уходит далеко назад; это вызовет запаздывание выноса маховой ноги вперед в следующей фазе, смещение ОЦМТ назад-вниз и, следовательно, изменение в цикле движения.

Наиболее рациональным будет выполнение отталкивания ногой по оси тела лыжника по восходящей траектории «на взлет» (по определению Д. Д. Донского). Это поможет уменьшить трение скользящей лыжи и поддержать скорость в структуре скользящего шага. В конце II фазы лыжа вместе с толчковой ногой отрывается от снега. Начинается период скольжения.

Длительность фазы отталкивания с выпрямлением толчковой ноги находится в пределах 0,06-0,13 с, а скорость достигает 10 м/с и более. Существует определенная зависимость скорости от длины шага. При длине шага 3,6-3,8 м скорость будет более 10 м/с.

Оптимальные величины по периодам:

— период скольжения: время 0,42-0,45 с; длина проката 2,3-2,6 м;

— период отталкивания: время около 0,09 с; длина выпада 0,9-1,0 м.

Уменьшение или увеличение этих показателей приводит к потере скорости.

Очень важно, чтобы лыжник освоил приемы отталкивания ногой «на взлет» (рука в этот момент активно помогает движению). На тренировках отрабатываются: мягкая постановка маховой ноги с лыжей на снег; окончание выноса вперед разноименной руки, слегка согнутой в локтевом суставе; окончание переноса веса тела лыжника на скользящую лыжу.

Основные требованияк каждой фазе скользящего шага:

1 фаза скольжения должна быть оптимальной по времени выполнения в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Уменьшение «затухания» скорости должно происходить за счет пассивного выскальзывания стопы вперед. Отталкивание ногой «на взлет» необходимо выполнять одновременно с разгибанием (выпрямлением) туловища на 6-8°.

2 фаза скольжения. Ставить палку на снег следует как бы ударом сверху вниз. Отталкивание выполнять более выпрямленной рукой, используя наклон туловища.

3 фаза скольжения. Быстрая кратковременная (не более 0,09 с) остановка лыжи за счет «переката».

1 фаза отталкивания. Увеличение скорости выноса маховой ноги по отношению к опорной за счет энергичного махового движения рукой и ногой.

2 фаза отталкивания. Выпрямление опорной ноги (начальный угол должен быть в среднем около 30°) выполнять с разгибания в тазобедренном и коленном суставах. Отталкивание должно заканчиваться энергичным движением в голеностопном суставе (здесь стопа играет роль пружины: если больше растягиваются подошвенные сгибатели ноги, то при сжатии их толчок стопой будет сильнее и активнее). Неполное разгибание ноги (менее 162°) свидетельствует о незавершенности отталкивания, что ведет к потере скорости.

Источник