Комбинированный способ изготовления вкладки

Комбинированный метод получения восковой модели вкладки состоит в сочетании прямого и косвенного методов. Подготовленную в зубе полость заполняют воском и получают на воске отпечаток зубов-антагонистов. Затем берут кусок проволоки, изгибают один ее конец, а второй подогревают и вводят в толщу воскового отпечатка. Далее снимают гипсовый оттиск вместе с восковым отпечатком, причем загнутый коней проволоки входит в гипс и удерживается в нем. Восковой отпечаток переходит, таким образом, на гипсовую модель. Моделируют внешние контуры вкладки, а затем, сняв ее с модели, отливают из металла обычным способом.

Припасовку готовой вкладки к зубу врач производит без модели.

После отливки вкладки удаляют литник и сошлифовывают мелкие бугорки, образовавшиеся на поверхности вкладки вследствие пористости обмазки. Вкладку осторожно очищают от матового налета и вводят в полость. Она считается хорошо выполненной, если, заняв необходимое положение в полости, будет хорошо фиксироваться в ней без цемента. Затем при помощи копировальной бумаги уточняют ее соотношение с антагонистами и сошлифовывают препятствующие нормальной окклюзии ил-лишки, если они имеются. Все исправления производят вне зуба, удерживая вкладку в руке. Перед фиксацией вкладки цементом полость очищают спиртом и тщательно просушивают эфиром, струей горячего воздуха. Аналогично подготавливают и часть вкладки, прилегающую ко дну и стенкам полости.

Полости для пластмассовых вкладок формируют по тем же правилам, что и для вкладок из металла. Однако имеются и некоторые отличия. Например, по краю полости не делается скоса (фальца), так как пластмасса хрупка и тонкий слой ее, покрывающий скос, будет ломаться. После моделировки восковую модель вкладки (лучше из белого воска) покрывают слоем цемента, так что в него оказывается погруженной вся вкладка, за исключением одной поверхности. Затем ее загипсовывают в кювету (рис. 72) и воск заменяют пластмассой по обычной методике. Некоторой особенностью при протезировании пластмассовыми вкладками является то, что проверку окклюзионных соотношений вкладки проводят только после ее фиксации и окончательного затвердевания цемента.

Источник

Комбинированные вкладки

Комбинированные вкладки изготавливаются в основном для полостей IV класса.

Литая золотая вкладка во фронтальном зубе, отличаясь цветом, обнаруживает дефект зуба и в косметическом отношении невыгодна.

Для маскировки вкладку можно облицевать с губной поверхности силикат-цементом, пластмассой, применяемой для изготовления мостовидных протезов или же самотвердеющими пластмассами типа «Сокриз», АСТ-2 или «Дуракрил».

Для этой цели в отлитой вкладке на губной поверхности надо сделать углубление в виде коробочки с задерживающими приспособлениями, которые могут надежно удержать облицовочный материал в созданной коробочке.

Создавать коробочку следует после окончания припасовки вкладки к полости, когда контуры вкладки уже окончательно определены.

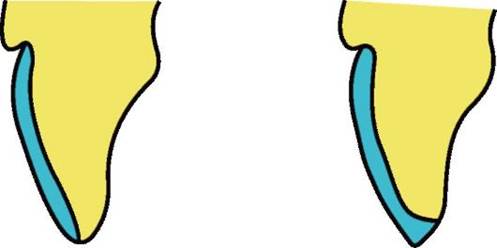

Острым колесовидным бором № 5 наносят бороздку на расстоянии 0,5 мм от краев вкладки. При этом на вкладке IV класса получается треугольник, стороны которого соответственно параллельны режущему краю, линии прилегания вкладки к зубу и свободному краю вкладки (рис. 76,а).

Небольшими круглыми борами № 3 или 5 выбирают металл на такую толщину, чтобы сохранить прочное дно коробочки. После этого фиссурным бором ВЗП или № 3 (в зависимости от размера вкладки) расширяют коробочку настолько, чтобы через будущую облицовку не просвечивали металлические края. Стенки коробочки формируются с небольшим скосом, для того чтобы сохранить достаточную прочность их, что особенно важно на режущем крае.

После этого обратно-конусным бором № 1—3 или колесовидным бором № 3 у дна коробочки в боковых стенках делают бороздку для удержания облицовочного материала (рис. 76,б). Для лучшей фиксации, где позволяет толща металла, можно нанести дополнительные углубления (рис. 76,в).

В некоторых случаях при большом дефекте зуба можно осторожно наметить контуры коробочки во время моделирования вкладки из воска. Для этой цели следует пользоваться небольшим острым экскаватором или зубоврачебным зондом. Контуры намечаются после окончания моделирования и штифтования, пока восковая модель находится в зубе.

Нельзя формировать коробочку после извлечения восковой репродукции из полости во избежание деформации или полома воска. Окончательное формирование производится, как описано выше, на отлитой вкладке.

После окончания формирования и полировки вкладку цементируют в полости фосфат-цементом и не ранее чем через 2 часа после цементирования приступают к облицовке. Прежде всего надо очистить вкладку и коробочку от излишков фосфат-цемента. Затем окончательно проверяют окклюзию, добиваясь по возможности выведения вкладки из артикуляции. После этого тонким фиссурным бором снимают участки металла, лежащие на уровне поверхности зуба, во избежание просвечивания. Убедившись, что металл не будет просвечивать, коробочку тщательно высушивают спиртом и эфиром и заполняют ее силикат-цементом, формируя губную поверхность с помощью гладилок и целлулоидовых пластинок.

Окончательную отделку облицовки производят после полного затвердения силикат-цемента, пользуясь бумажными наждачными дисками или полосками. Силикат-цемент полируют специальными деревянными полирами бормашиной.

Вкладку можно облицовать самотвердеющей пластмассой «Сокриз», АСТ-2, «Дуракрил» и т. п. После высушивания спиртом и эфиром рекомендуется смочить коробочку жидкостью (мономером) и после высыхания ее наложить пластмассу.

Формирование пластмассы производится гладилками разных размеров. Полезно оставить на всей поверхности некоторые излишки для придания вкладке окончательной формы после затвердения пластмассы. Обработка затвердевшей пластмассы производится карборундовыми головками.

Недостатком такого формирования является пористость пластмассы и связанное с этим последующее потемнение облицовки, вызываемые недостаточной конденсацией пластмассы во время ее полимеризации. Немного уплотнить пластмассу можно с помощью целлулоидной полоски или гипсовой накладки. Пользоваться ими надо осторожно, чтобы не сместить металлическую основу комбинированной вкладки.

Последующей обработкой и отделкой облицовке надо придать форму, подобную рядом стоящему или одноименному зубу, воспроизводя на губной поверхности вкладки такие же бороздки и валики.

Цвет силикат-цемента или пластмассы должен быть подобран возможно ближе к цвету зуба. Цветоустойчивей является облицовка пластмассой АКР-7, применяемая для изготовления мостовидных протезов, но и она не свободна от недостатков.

Пользуясь этой пластмассой, следует после окончания формирования коробочки ввести вкладку в полость и заполнить коробочку бесцветным воском (во избежание загрязнения пластмассы густо окрашенным цветным воском). После моделирования вкладку вместе с воском осторожно извлекают из полости, следя за тем, чтобы кусочки воска у края, прилегающего к зубу, не открошились в момент выведения.

Вкладку вместе с воском передают в лабораторию, где воск замещают пластмассой соответствующего цвета обычным методом (рис. 76,г). Затем вкладку вновь припасовывают к краям полости, ибо всегда оказываются излишки пластмассы, мешающие правильной посадке. Обработка производится карборундовыми головками разных размеров и фасонов (рис. 76,д). Подогнанную вкладку цементируют фосфат-цементом и после затвердения цемента (не ранее чем через 2 часа), отделывают и полируют резинками.

Полировать пластмассу можно полировочным порошком или мелкой пемзой с помощью фильца, приготовленного из накрученной на бор ваты. Хорошо полируется пластмасса колесом из мягкой ученической резинки для карандаша, закрепленной на дискодержателе.

Изготовление облицовки на АКР-7 возможно только лабораторно, а это вызывает необходимость повторного посещения больного и удлиняет срок изготовления вкладки. Кроме того, независимо от припасовывания, всегда видна полоска цемента между краем полости и облицовкой.

Во фронтальных зубах с тонким режущим краем получается плоская мелкая коробочка, в которой трудно укрепить силикат-цемент или пластмассу. Кроме того, через облицовку всегда просвечивает цемент. В этих случаях можно использовать предложения М. С. Липец и Аллена (Allen) маскировать металлическую вкладку, не создавая из металла контура зуба и режущего края. В центре дефекта на литой основе создаются различные задерживающие приспособления, на которых формируется угол зуба из пластмассы или из фарфора.

Метод Липеца заключается в получении комбинированной модели из гипса с цементным зубом, с последующим изготовлением вкладки косвенным методом. Для этого с помощью медного кольца и термопластичной массы снимают оттиск с зуба, в котором сформирована полость для вкладки. Затем снимают обычные гипсовые слепки — рабочий и вспомогательный (прикусной).

Оттиск зуба в кольце заполняют фосфат-цементом, консистенция которого должна быть такой же, как и для пломбы. Заполнение производят небольшими порциями, постоянно уплотняя цемент во избежание рыхлости модели и образования воздушных пузырьков, особенно в углах оттиска. После заполнения оттиска из того же цемента создают конус в виде корня и прижимают его к цементу в оттиске. Не ранее чем через 3 часа оттискную массу в медном кольце разогревают в

горячей воде и отделяют от цементной модели. Полученный цементный зуб вводят в соответствующий отпечаток в гипсовом слепке, укрепляют его каплей воска и обычным способом отливают гипсовые модели.

На полученной комбинированной модели, слегка смазанной вазелиновым маслом, моделируют из воска тонкую основу металлической части, плотно закрывающую всю полость. В удобном по прикусу месте из воска же делают небольшую петлю или крючок-задержку (в зависимости от величины дефекта зуба) для прикрепления пластмассы будущей вкладки (рис. 77,а).

Моделированную часть отливают из сплава 750-й пробы с платиной. После отливки и очистки золотой части вкладки ее сажают на модель и, убедившись в точности прилегания, моделируют из воска вкладку нужной конфигурации, считаясь с формой соседних зубов. Осторожно удалив цементный зуб из модели вместе с восковой моделировкой, гипсуют и заменяют воск на пластмассу нужного цвета обычным методом (рис. 77,б).

После полимеризации и удаления из кюветы цементный зуб вместе с вкладкой опускают в техническую соляную кислоту. Цемент растворяется, остается комбинированная вкладка из золота и пластмассы. Отделка, припасовывание и цементирование производятся, как обычно.

Метод Аллена отличается тем, что на литой части, имеющей дополнительные фиксирующие штифтики, делается рельсовидный шип для укрепления фарфоровой части вкладки (рис. 77,в).

Этот метод можно упростить, изготовив литую основу прямым методом, а облицовку с помощью самотвердеющей пластмассы непосредственно во рту больного, предварительно зацементировав основу вкладки. Для удержания и конденсации пластмассы целлулоидной полоской охватывают апроксимальную поверхность зуба и фиксируют полоску пальцами до затвердевания пластмассы.

Источник

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДКИ

1-й клинический Подготовленную в зубе полость заполняют воском и предлагают пациенту сомкнуть зубы в центральной окклюзии для получения отпечатка антагонистов. Затем получают гипсовый слепок вместе с вкладкой.

2-й клинический Таким образом, восковая репродукция остается в слепке, а затем на модели. Зубной техник окончательно моделирует контуры вкладки и по обычной методике воск заменяется на избранный материал.

При изготовлении вкладки следует учитывать топографию и величину дефекта, направление и выраженность функциональных сил, вид прикуса.

Подготовка твердых тканей протезного поля зависит от витальности опорного зуба. При препарировании твердых тканей для формирования полости следует знать зоны безопасности твердых тканей. Однако здесь мы сталкиваемся с некоторым противоречием. Полноценное и глубокое иссечение твердых тканей позволяет лучшим образом сформировать полость в зубе. Однако стенки коронки опорного зуба при этом становятся менее прочными, а у зубов с живой пульпой возникает опасность ее травмы или вскрытия. При препарировании твердых тканей опорных зубов (особенно при формировании дополнительных ретенционных пунктов) следует учитывать зоны безопасности и оптимальную глубину препарирования.

На этапе подготовки твердых тканей опорного зуба возможны различные ошибки и осложнения: неполное удаление размягченного дентина, несоблюдение правильности топографических взаимоотношений (параллельности и перпендикулярности) стенок, сужение или чрезмерное расширение входа в полость, неправильное создание (по показаниям) ретенционных пунктов, перфорация пульповой камеры и др.

На этапе моделирования вкладки возможна ситуация, когда вкладка не выводится. Это связано с неправильным формированием стенки (стенок) и ретенционных пунктов, а также с предварительным неувлажнением полости зуба.

На этапе припасовки вкладки возможно несоответствие ее тканям протезного поля: вкладка не входит в полость или, напротив, свободно балансирует в ней. Это связано с неправильным моделированием и извлечением вкладки или нарушением лабораторной технологии. Такую вкладку нужно переделать.

Вопрос 3. Виниры. Классификации виниров. Показания и противопоказания к ортопедическому лечению винирами. Способы и этапы изготовления виниров. Правила препарирования твердых тканей зубов под виниры. Адгезивная техника фиксации, характеристика фиксирующих материалов. Современные средства, применяемые для изоляции операционного поля.

Виды виниров

· По варианту установки

· Прямые (терапевтические) – виниры формируют в ротовой полости пациента

· Непрямые (ортопедические) – виниры изготавливают в лаборатории по зубным слепкам

· По типу материала

· По технологии изготовления

· Послойное нанесение массы, которую впоследствии обжигают

· Литьевое прессование под воздействие высокого давления и высокой температуры

Показания к винирам

Существуют показания для виниров. Для установки виниров показания к применению могут заключаться в следующем:

· Ярко выражена желтизна зубов

· Существуют значительные межзубные промежутки

· Изменился цвет после депульпации ряда зубов

· Есть неправильное положение зубов

· Присутствует выраженная эрозия зубной эмали

· Есть аномалии формы зуба

· Есть дефекты твердых тканей зубов

· Присутствуют трещины и сколы на зубах

· Ранее было неудачное применение реставрационных виниров

Более точные показания к винирам может сформировать только лечащий врач на этапе диагностики ротовой полости пациента. Всегда помните, что показания к изготовлению виниров, показания к применению виниров и показания к установке виниров во многом зависят от того, в какой ситуации находятся ваши собственные зубы.

Виниры, противопоказания

Существуют противопоказания для виниров. У виниров противопоказания к применению как правило заключаются в следующем:

· Сформирован неправильный прикус

· Есть крупные пломбы

· Отсутствует большое количество жевательных зубов

· Присутствует склонность к стиранию зубов

· Разрушены внутренние стенки зубов

· Присутствует склонность к бруксизму – скрежет зубами по ночам

· Пациент занимается видами спорта, в которых есть высокий риск травмирования передних зубов (обычно это хоккей, бокс и другие виды подобной физической активности)

Препарирование зуба включает следующие этапы:

• препарирование вестибулярной поверхности;

• препарирование апроксимальных поверхностей;

• препарирование режущего края;

• препарирование нёбной поверхности (при необходимости).

Препарирование вестибулярной поверхности. Его начинают с нанесения на препарируемую поверхность поперечных борозд, ограничивающих глубину сошлифовывания твердых тканей зуба калибровочным алмазным бором с заданным диаметром 0,3-0,5 мм. Затем твердые ткани зуба сошлифовывают на заданную глубину до создания ровной поверхностт. В пришеечной области формируется уступ. Наиболее широко применяют благоприятный для тканей краевого пародонта желобовидный уступ. В большинстве случаев уступ достаточно расположить на уровне десневого края. Когда зуб сильно изменен в цвете, то уступ погружают в зубодесневую борозду, но не более чем на половину ее глубины.

· Препарирование апроксимальных поверхностей зуба имеет два варианта. Наиболее распространенным является выведение границ препарирования с вестибулярной поверхности зуба на боковые, без нарушения межзубных контактных пунктов, что способствует сохранению целостности и устойчивости зубного ряда. В этом случае по апроксимальным сторонам обязательно формирование вертикальных желобков (пазов) глубиной 0,5 мм.

Препарирование режущего края зуба. Здесь также возможно два варианта: препарирование с сохранением режущего края или с его перекрытием

·

В случае препарирования (перекрытия) режущего края производят его сошлифовывание на 0,5-1,0 мм, а при необходимости и до 2 мм.

Препарирование нёбной поверхности зуба. При необходимости препарирования этой поверхности следует четко определить границу и глубину препарирования. Глубина препарирования должна обеспечивать будущему виниру прочность. Граница препарирования не должна располагаться в зоне окклюзионного контакта с зубами-антагонистами. Перекрытие режущего края и нёбной поверхности придает виниру большую устойчивость во время артикуляционных взаимоотношений зубов-антагонистов

· Завершают препарирование финишной обработкой поверхности зуба мелкодисперсными алмазными борами (например, с красным маркировочным кольцом). Врачу необходимо устранить все острые края и углы, образующиеся при переходе одной поверхности в другую. Здесь могут концентрироваться напряжения, приводящие к поломке винира, кроме того, такие области затрудняют его изготовление и припасовку.

Получение оттиска. Изготовление виниров лабораторным способом требует высокой точности в отображении рельефа тканей протезного ложа. С этой целью снимают оттиски, методики получения которых различны. Это могут быть одномоментный однослойный, одномоментный двухслойный или двухмоментный двухслойный оттиски. Выбор методики получения оттиска определяет врач в зависимости от клинической картины и предпочтений. Выбор оттискного материала следует остановить на группе силиконовых или полиэфирных материалов, так как они отвечают всем современным требованиям. В случае формирования уступа в зубодесневой борозде необходимо перед получением оттиска провести ретракцию десны для более четкого отображения границы препарирования.

· Припасовка и фиксация винира.

· Припасовка виниров, изготовленных в лаборатории, условно складывается из следующих этапов:

• из оценки полученных виниров;

• припасовки каждого винира на опорном зубе;

• припасовки всех виниров вместе;

• оценки эстетического результата.

После припасовки поверхности виниров аккуратно протирают влажным тампоном, а затем очищают спиртом или ацетоном для удаления следов слюны или жира.

Фиксация виниров состоит из 3 этапов подготовки:

• поверхности винира;

• поверхности зуба;

• фиксирующего материала.

· Показания к применению искусственных коронок:. 1) значительное разрушение коронки естественного зуба;. 2) повышение или восстановление высоты прикуса; 3) восстановление нарушенных эстетических норм; 4) укрепление некоторых видов съемных протезов (например, телескопические коронки); 5) укрепление несъемных протезов; 6) устранение деформаций прикуса.

· Требования к искусственной коронке. Коронка должна: I) восстанавливать анатомическую форму и функцию зуба; 2) плотно охватывать клиническую шейку зуба; 3) создавать плотный контакт с соседними зубами и зубами противоположной челюсти, не повышая высоты прикуса; 4) минимально погружаться в десневой карман (0,2 мм); 5) максимально восстанавливать нарушенные эстетические нормы; 6) имет.ь умеренно выраженные и закругленные бугры жевательных зубов.

Вопрос 5. Подготовка канала для штифта значительно облегчается, если запломбирована только верхушечная треть корневого канала. Когда канал корня пломбирован на всем протяжении его распломбировывают, для штифтовой части конструкции с использованием режущих инструментов, техникой пошаговой распломбировки, от меньшего диаметра к большему.

Расширение канала проводят с учетом анатомического строения корня и толщины его стенок. Для исключения вращения штифта устье канала следует формировать овальной формы. У верхних зубов нужно избегать истончения губной стенки в придесневой трети корня, а у нижних — наоборот, язычной, находящихся при значительном давлении при смыкании зубов.

Чем толще и длиннее штифт, тем больше площадь его поверхности, а следовательно, и больше сцепление между штифтом и корнем, осуществляемое посредством цемента. Размеры планируемого для моделирования штифта выбираются не произвольно, а в соответствии с диаметром корневого канала и толщины стенки корня. Толщина ее в 1,5 мм является пределом, за который переступать не следует, т. к. появляется опасность раскола корня. Исключение допустимо для нижних резцов и вторых премоляров.

Для увеличения толщины штифта и предупреждения его вращения устье канала расширяют с учетом как формы самого канала, так и направления сил жевательных нагрузок.

В зависимости от способа изготовления штифтовой конструкции (прямой или косвенный) моделирование ее восковой репродукции производят либо непосредственно в полости рта пациента, либо на модели, после получения двухслойного оттиска с обязательным отображением топографии и конфигурации корневого канала подготовленного для штифтовой части вкладки.

Чтобы противостоять боковому давлению, толщина штифта не должна быть менее 1,0-1,2 мм, а у входа в канал — 2 мм. Он будет достаточно устойчивым, если его длина равна или больше длины коронки. Для предупреждения вращения зуба штифт лучше делать овальной или трехгранной формы, постепенно суживающимся по направлению к апикальному.

Косвенный метод изготовления литой культевой штифтовой вкладки предусматривает получение оттиска с поверхности корня и корневого канала. Для этого снимают одноэтапный двухфазный оттиск. Одновременно замешивают базисный и корригирующий материал. В канал корня из шприца или каналонаполнителем нагнетают силиконовый оттискной материал (корригирующий) и вводят в него подогнанный штифт из беззольной пластмассы. Затем накладывают корригирующую массу на корень зуба с введенным в него штифтом и базисной массой снимают окончательный оттиск, по которому отливают модель из супергипса. На модели искусственную культю моделируют из воска, затем передают ее в литейную, где воск заменяют на металл.

Этапы изготовления штифтового зуба по Ричмонду:

1.- подготовка корня;

2.- получение размеров окружности корня;

3.- припасовка кольца и штифта;

4.- получение оттиска с кольцом и штифтом и изготовление модели;

5.- припасовка каппы со штифтом;

6.- получение оттисков и отливка модели с каппой;

7.- изготовление коронки;

8.- фиксация протеза в полости рта.

Зуб препарируется так, чтобы корень выступал над уровнем десны на 1,5 мм. Для измерения окружности корня применяют петлю из проволоки диаметром 0,4 мм (биндрат), сняв петлю с корня ее разрезают, проволоку выпрямляют и по ее длине из золотой пластинки (900 пробы) вырезают полоску нужной длины и ширины. При помощи круглогубцев из полоски делают кольцо, края которого устанавливают встык, паяют припоем 750 пробы и припасовывают к корню. Края контурируют по шейке зуба и продвигают под десну на 0,5 мм. Для получения каппы к кольцу припаивают золотую пластинку и штифт из золота. Затем получают оттиски и отливают модели с каппой. Их гипсуют в окклюдатор и изготавливают коронку избранной врачом конструкции.

Этапы изготовления штифтового зуба по Копейкину В. Н.:

1.подготовка наддесневой части корня;

2.расширение корневого канала;

3.снятие оттиска для изготовления колпачка;

5.припасовка колпачка и штифта (перфорация колпачка бором для входа штифта);

6.снятие оттиска с колпачком и штифтом для пайки и изготовление коронки;

7.изготовление штифтового зуба;

9.окончательное изготовление протеза и фиксация в полости рта фосфатцементом.

Как штифтовой зуб по Ричмонду, так и его модификация предложенная Копейкиным В. Н. хорошо восстанавливают разрушенный зуб и уменьшают возможность перелома корня.

Источник