- 2. Командно-административная система как способ форсированного построения советской модели социализма.

- Становление командно-административной системы в СССР (кратко)

- Укрепление аппарата

- Изменения в духовной и социальной сферах

- Создание массовых организаций

- Реконструкции в экономике

- Заключение

- Формирование командной административной системы 1920 — 1930-е гг.

- Создание сталинской административно командной системы

- Формирование командно-административной экономики в СССР в 1920-е-1930-е годы (НЭП, коллективизация, индустриализация)

- Советское государство и право в период укрепления командно-административной системы управления (конец 1920-х— 1930-е гг.)

- Общественный строй СССР в 1930-е гг

- Национально-государственное устройство

- Индустриализация, коллективизация. Формирование и развитие административно-командной системы управления

- Итоги коллективизации

- Результаты «деятельности» Наркомзема СССР и долгосрочный эффект «левых загибов» первых месяцев коллективизации привели к кризису в сельском хозяйстве и значительно повлияли на ситуацию, повлекшую за собой голод 1932—1933 годов. Ситуация была значительно исправлена введением жесткого партийного контроля над сельским хозяйством и реорганизацией управленческого и обеспечивающего аппарата сельского хозяйства. Это позволило в начале 1935 года отменить карточки на хлеб, к октябрю того же года были ликвидированы карточки и на прочие продовольственные продукты

- Формирование и развитие административно-командной системы управления в СССР в конце 1920-х–30-е годы.

- Становление командно-административной системы в СССР в 1920-1930 годы

- Формирование и развитие административно-командной системы управления

- Изменения в политической системе 1920-1930 гг. Предпосылки формирования тоталитарной системы

2. Командно-административная система как способ форсированного построения советской модели социализма.

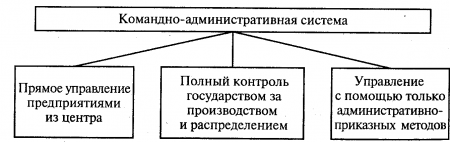

Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е гг. была жизнью страны, уже ставшей тоталитарной. Тоталитарным называют такое общество, в котором ликвидирована многопартийность и существует однопартийная политическая система; правящая партия срослась с государственным аппаратом и подчинила его себе; утвердилась единая, общеобязательная идеология; независимого от контроля партии и государства общества не существует, все общественные организации и все общественные отношения непосредственно контролируются государством; сложился культ вождя; существует разветвленный полицейский аппарат, проводящий репрессии в отношении граждан; гражданские права, формально признаваемые, на самом деле ликвидированы. Экономической основой тоталитаризма советского типа была командно-административная система, построенная на огосударствлении средств производства, директивном планировании и ценообразовании, ликвидации основ рынка. В СССР она сформировалась в процессе проведения индустриализации и коллективизации. Однопартийная политическая система утвердилась в СССР уже в 20-е гг. Сращивание партийного аппарата с государственным, подчинение партии государству стало фактом тогда же. В 30-е гг. ВКП(б), пройдя через ряд острых схваток ее лидеров в борьбе за власть, являлась единым, строго централизованным, жестко соподчиненным, отлаженным механизмом. Дискуссии, обсуждения, элементы партийной демократии безвозвратно ушли в прошлое. Коммунистическая партия была единственной легальной политической организацией. Советы, формально являвшиеся главными органами диктатуры пролетариата, действовали под ее контролем, все государственные решения принимались Политбюро и Центральным Комитетом ВКП(б) и лишь затем оформлялись постановлениями правительства. Ведущие деятели партии занимали руководящие посты в государстве. Через партийные органы шла вся кадровая работа: ни одно назначение не могло состояться без одобрения партийных ячеек. Что касается комсомола, профсоюзов, других общественных организаций, то они были не более чем «приводными ремнями» от партии к массам. Своеобразные «школы коммунизма» (профсоюзы для рабочих, комсомол — для молодежи, пионерская организация — для детей и подростков, творческие союзы — для интеллигенции), они, в сущности, выполняли роль представителей партии в различных слоях общества, помогали ей руководить всеми сферами жизни страны. Духовной основой тоталитарного общества в СССР была официальная идеология, постулаты которой — понятные, простые — внедрялись в сознание людей в виде лозунгов, песен, стихотворений, цитат вождей, лекций по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)»: в СССР построены основы социалистического общества; по мере продвижения к социализму классовая борьба будет обостряться; «кто не с нами — тот против нас»; СССР — оплот прогрессивной общественности всего мира; «Сталин — это Ленин сегодня ». Малейшее отступление от этих простых истин каралось: «чистки», исключение из партии, репрессии были призваны сохранить идейную чистоту граждан. Культ Сталина как вождя общества был едва ли не важнейшим элементом тоталитаризма 30-х гг. В образе мудрого, беспощадного к врагам, простого и доступного лидера партии и народа абстрактные призывы обретали плоть и кровь, становились предельно конкретными и близкими. Песни, кинофильмы, книги, стихотворения, газетные и журнальные публикации внушали любовь, трепет и граничащее со страхом уважение. На нем замыкалась вся пирамида тоталитарной власти, он был ее бесспорным, абсолютным вождем. В 30-е гг. на полных оборотах работал сложившийся ранее и существенно разросшийся репрессивный аппарат (НКВД, органы внесудебной расправы — «тройки», Главное управление лагерей — ГУЛАГ и др.). С конца 20-х гг. волны репрессий шли одна за другой: «Шахтинское дело» (1928), процесс над «Промышленной партией» (1930), «Дело академиков» (1930), репрессии в связи с убийством Кирова (1934), политические процессы 1936—1939 гг. против бывших вождей партии (Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др.), руководителей Красной Армии (М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, И. Э. Якир и др.). «Большой террор» унес жизни почти 1 млн расстрелянных, миллионы людей прошли через лагеря ГУЛАГа. Репрессии были тем самым орудием, посредством которого тоталитарное общество расправлялось не только с реальной, но и с предполагаемой оппозицией, вселяло страх и покорность, готовность жертвовать друзьями и близкими. Они напоминали запуганному обществу о том, что человек, «взвешенный на весах» истории, легок и ничтожен, что его жизнь не имеет никакой ценности, если она нужна обществу. Террор имел и экономическое значение: на стройках первых пятилеток трудились миллионы заключенных, внося свой вклад в экономическое могущество страны. Вывод: В обществе сложилась весьма непростая духовная атмосфера. С одной стороны, многим хотелось верить, что жизнь становится лучше и веселее, что трудности пройдут, а сделанное ими останется навсегда — в светлом будущем, которое они строят для следующих поколений. Отсюда энтузиазм, вера, надежда на справедливость, гордость от участия в великом, как считали миллионы людей, деле. С другой стороны, царили страх, ощущение собственной незначительности, незащищенности, утверждалась готовность беспрекословно выполнять данные кем-то команды. Символом эпохи можно считать принятую в 1936 г. Конституцию СССР. Она гарантировала гражданам весь набор демократических прав и свобод. Другое дело, что большинства из них граждане были лишены. СССР характеризовался как социалистическое государство рабочих и крестьян. Конституция отмечала, что социализм в основном построен, утвердилась общественная социалистическая собственность на средства производства. Политической основой СССР признавались Советы депутатов трудящихся, за ВКП(б) закреплялась роль руководящего ядра общества. Принцип разделения властей отсутствовал.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

Становление командно-административной системы в СССР (кратко)

В 20-е гг. в СССР начинают внедряться методы власти, тотально контролирующие все сферы жизни. Правящая партия большевиков превращается в абсолютно властную структуру. Наиболее значимые вопросы выносятся на обсуждение в Политическое бюро при присутствии лидеров партии В. И. Ленина, Г. Е., Зиновьева, Л. Б. Каменева, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого. Если кратко, образуется новый тип правления, формирующий систему командования и администрирования. В стране устанавливаются новые правила.

Народный комиссар по вопросам национальностей И. В. Сталин сосредоточивает в своих руках безграничную власть, расставляя в центре и на местах преданные кадры. Посредством его распоряжений формируется культ личности.

Укрепление аппарата

Было оказано серьезное противодействие сохраняющимся объединениям оппозиции. В 1922 г. закрываются печатные издания левого направления. В Москве за террористическую деятельность перед всем народом судят вождей эсеров. Уничтожаются остатки действующих в подполье правых эсеров и меньшевиков. Утверждается однопартийная система управления государством.

Сотрудники ВЧК бдительно следят за настроениями:

o Служащих на предприятиях.

o Представителей интеллигенции.

o Класса рабочих.

o Занятых на селе крестьян.

При помощи тайного наблюдения в тюрьмы и концлагеря отправляются наиболее видные противники нового режима. После раскулачивания следуют репрессии городской прослойки населения.

К «врагам народа» причислены наиболее сознательные сотрудники Госплана, ВСНХ, наркоматов, ученые Л. К. Рамзин, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов. Повсеместно нарушаются законы. Дела о терроризме рассматриваются в течение 10 дней без привлечения к расследованию сторон защиты и обвинения. Ликвидируются общественные организации.

Изменения в духовной и социальной сферах

В стране происходят следующие события:

• Устанавливается культ вождя и авторитарный тип мышления.

• Население склоняется правящими политическими кругами к конкретной идеологии.

• Общественности насильственно насаждаются принципы марксизма-ленинизма, закрепленные Конституцией 1936 г. под лозунгом завоеваний социализма.

• Проводится контроль со стороны Партии за деятельностью средств массовой информации с разрешением подачи исключительно поддерживаемого реальным политическим курсом официальных взглядов.

• Вносятся существенные коррективы в систему образования с изменением учебных планов и содержания учебных пособий. В точные и естественные дисциплины активно внедряются основы марксизма-ленинизма.

• Выстраивается «Железный занавес» во избежание проникновения внутрь страны посторонних, отличных от правящей элиты, идей.

• Репрессивными методами насаждаются иные взгляды в религии, сопровождаемые беспощадным, повсеместным уничтожением церквей, арестами и убийством священнослужителей.

• Из библиотек изымается литература с тезисами партийных оппонентов.

• Под жестким контролем находится деятельность творческой интеллигенции.

Создание массовых организаций

Способное к труду население собиралось в профсоюзы, мелочно опекаемые партийной ячейкой. Под влиянием Сталина молодые граждане объединились под лозунгами коммунистического союза молодежи – комсомола. Партией контролировались активные, воодушевленные, предприимчивые:

Рационализаторы.

Изобретатели.

Физкультурники.

Ученые.

Литераторы.

Деятели театра.

Музыканты.

Художники.

Дети с 8 лет, именуемые октябрятами.

Пионерские звенья.

Общественная жизнь унифицировалась, адаптируясь под официальную идеологию.

Реконструкции в экономике

Отныне производитель полностью находится в подчинении у государства без каких бы проявлений свободы в выборе занятости. Проявляются внеэкономические стимулы. Власть абсолютно монополизирует средства производства. В стране происходит милитаризация хозяйствования.

Заключение

В результате, насаждаемого в большинстве случаев насильственными методами курса, за не продолжительный временной период образуется Федеративное по форме, но в действительности унитарное государство. Стираются особенности национальности и устанавливается образ «советского человека» — строителя коммунизма.

Источник

Формирование командной административной системы 1920 — 1930-е гг.

Создание сталинской административно командной системы

После победы Октябрьской революции в партии большевиков встал вопрос о путях и методах дальнейшего развития страны. Социалистическая революция могла развиваться демократическим или административно – командным путем. Этот вопрос – вопрос о стратегии развития – стал главным во внутрипартийной борьбе в 20-е годы.

Эта борьба идей и взглядов внутри большевистской партии переросла в борьбу за лидерство и отразилась на дальнейшей судьбе советского общества. В 30–е годы в стране сформировалась административно – командная система. Она представляла собой: в политической области – полное отстранение народа от власти, управления.

Установление всеобъемлющей тоталитарной власти государства, формирование бюрократических централизованных методов управления обществом от армии до культуры и т.д., свертывание демократии, Советы как органы народного самоуправления становятся просто фикцией. Под лозунгом классовой борьбы ведется борьба с инакомыслием.

В стране была создана обстановка страха, запугивания, проводилась практика постоянных доносов, репрессий. В концлагерях ежегодно сидело около 12 млн. человек, т.е. пятая часть всех занятых в то время в отраслях материального производства. Целые народы объявлялись врагами, сгонялись со своих территорий и переселялись.

Из «наказанных народов» первыми в ссылке оказались поляки. Еще в середине 20 – х годов были ликвидированы польские национальные районы в Белоруссии, в1936 г. поляков переселили с Украины в Казахстан. В 1937 г. 190 тыс. корейцев, 8 тыс. китайцев были вывезены из Бурятии, Хабаровского, Приморского краев, Читинской области в Среднюю Азию, Казахстан.

Перед войной из Карелии, Ленинградской области были выселены финны. Из Поволжья, Москвы, Воронежа, Тамбова и др. выселили 1 млн. советских немцев в Казахстан, Киргизию. В 1941 г. выселялись народы Прибалтики. В 1944 г. из Крыма и Северного Кавказа выселили крымских татар, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, карачаевцев, всего около 650 тыс. человек и т.д.

Этот процесс продолжался и после войны. Цель сталинских перемещений состояла в том, чтобы сломать общество, изменяя географию проживания людей, их статус, занятия, а также вселить страх.

Во внешней политике тоталитаризм проявлялся в навязывании своей точки зрения другим народам.

В экономике — была ликвидирована многоукладность и установлена так называемая единая общественная собственность на средства производства. При той обстановке, когда народ был отстранен от власти, от распоряжения этой собственностью эта собственность стала собственностью партийно – государственной бюрократии, но не народа.

Сформировались внеэкономические административно – командные методы хозяйствования. Хозяйственная политика основывалась на подстегивании экономики, на скачках, экономика развивалась за счет народа. Действовало жесткое централизованное планирование всей экономики. Проведена форсированная индустриализация за счет крестьянства.

Была проведена насильственная коллективизация в сельском хозяйстве.

В социальной сфере – осуществлялись массовые репрессии против людей, уровень жизни советского народа был низок.

Реальные доходы в первые 10 лет индустриализации снизились, ухудшилось качество жизни, особенно в деревне.

Быстрый рост денежных доходов, вызванный непомерной денежной эмиссией, перекрывался еще более быстрым ростом цен; в городах и на стройках распространилась карточная система снабжения.

В деревне, где карточное снабжение отсутствовало, каждый неурожайный год вызывал страшный голод, возросла смертность, замедлился естественный прирост населения. Советский Союз превратился в страну с сокращающимся населением.

В идеологии – сформировался культ вождя, режим личной власти, действовал классовый подход к идеологии, культуре, подавление свободной личности.

Долгие годы существования такой системы создали адекватный этой системе тип социальной психологии, специфическую систему жизненных ценностей и приоритетов. Сдвиги в массовом сознании – это, как считают некоторые историки, самое труднопреодолимое наследие административно-командной системы.

Можно ли было построить другое общество? Существует 2 точки зрения на данную проблему. Одни историки говорят, что если бы не Сталин, то такой системы не было бы.

Вторая точка зрения состоит в том, что другого общества в Советской стране быть не могло, что административно – командная система наиболее полно соответствовала тому уровню развития страны, тому типу политического мышления, которое называют казарменно-коммунистическим, авторитарным. На лекции подробно будет рассмотрен этот вопрос.

Необходимо выделить объективные условия, породившие административно-командную систему. Существовало враждебное внешнее окружение. Советской стране приходилось в одиночку строить социализм, не было опыта проведения социалистических преобразований.

Страна была экономически отсталой и пережила крупные политические потрясения – революцию, гражданскую войну, которые, несомненно, сказались на обществе. Рабочий класс, который должен был стать опорой новой власти, был немногочисленен, преобладало крестьянское население.

Стране необходимо было в короткие сроки дотянуться до уровня передовых развитых стран.

Но важнейшим фактором было отсутствие в России прочных демократических традиций. В условиях царизма у населения не могли сформироваться демократические навыки. У людей не было представлений о демократии, ценности демократии, потребности в демократии.

Общество находилось на разломе, было недостаточно цивилизованно, т.е. было культурно и социально отсталым. Старые традиции разрушились, а новые еще не сформировались.

Все это предопределяло огромную роль государства, необходимость концентрации всей власти в руках государства.

Изменить или смягчить эти объективные условия мог субъективный фактор – партия, ее лидеры. В партии большевиков в результате борьбы за власть лучшие кадры были уничтожены.

В 20-е годы произошел резкий рост численности членов партии за счет притока новых членов с минимальным политическим опытом и теоретическим багажом. Именно они и поддержали Сталина, его вариант социализма.

Эти представления о социализме наиболее полно отвечали представлениям масс. Это был упрощенный вариант, быстрый, понятный.

Именно такой вариант социализма – административно – командная система — и был создан в Советской стране.

Оценивая это общество, необходимо иметь в виду, что существует точка зрения: именно административно – командная система обеспечила прогресс СССР, страна стала индустриальной, сформировался развитый научно-технический потенциал.

Другая точка зрения состоит в том, что эта система затормозила прогресс страны, она далась обществу дорогой ценой, ценой огромного числа потерянных человеческих жизней и сломанных судеб и можно было бы решить проблемы страны по-другому.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

7 апреля 1930 г.–Указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных Главеому управлению лагерей (ГУЛАГу) в составе ОГПУ.

20 февраля 1932 г.– Л.Д. Троцкий лишен советского гражданства.

12 января 1933 г.–Решение ЦК о проведении частки партии (в результате ее численность сокращается на более 1 млн. человек).

26 января-10 февраля 1934 г.

Формирование командно-административной экономики в СССР в 1920-е-1930-е годы (НЭП, коллективизация, индустриализация)

Россия вышла из Гражданской войны 1918-1920 гг. в состоянии «человека, избитого до полусмерти» (В.И. Ленин). Кризис имел всесторонний характер: экономическая разруха (промышленность, по некоторым показателям отброшенная к уровню 1861 г.

, бездействующий транспорт, сократившиеся наполовину посевные площади, измеряемая тысячами процентов в год инфляция, развалившаяся финансовая система) дополнялась социальной катастрофой (падение уровня жизни, деклассирование, высокая смертность, голод) и политическим напряжением (недоверие к советской власти, усиление антибольшевистских настроений). Грозным предупреждением были восстание крестьян в Тамбовской губернии (антоновщина) и восстание матросов, солдат и рабочих в Кронштадте под лозунгами политических свобод, переизбрания Советов, отстранения большевиков от власти.

Кризис не был лишь следствием войны. Он свидетельствовал о крахе «военного коммунизма» как попытки непосредственного, стремительного, с опорой на насилие перехода к коммунизму. Весной 1921 г.

на X съезде РКП(б) было объявлено о новой, экономической политике (НЭП) – новой потому, что она признавала необходимость маневра, допущения некоторой свободы экономической деятельности, торговли, товарно-денежных отношений, уступок крестьянству и частному капиталу.

Принципиально цели не изменились – переход к коммунизму оставался программной задачей партии и государства, но методы этого перехода были отчасти пересмотрены. Нэп включал в себя ряд мер:

· замена продразверстки меньшим по размеру продналогом;

· допущение свободы торговли продуктами сельскохозяйственного производства;

· денационализация мелкой и средней промышленности при сохранении за государством так называемых командных высот (металлургия, транспорт, топливная промышленность, нефтедобыча и др.);

· объединение крупных предприятий в тресты, работавшие на основе хозрасчета и подчиненные Высшему совету народного хозяйства;

· отмена трудовой повинности и трудовой мобилизации, внедрение оплаты труда по тарифам с учетом количества и качества продукции;

· разрешение свободы частного капитала в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания (с ограничениями), поощрение кооперации;

· допущение иностранного капитала (концессии, аренда); воссоздание банковской и налоговой систем;

· проведение денежной реформы на основе ограничения эмиссии, вытеснения совзнаков и введения устойчивой валюты – червонца.

Достижения НЭПа значительны: к 1925 г. был в основном достигнут довоенный уровень промышленного и сельскохозяйственного производства, остановлена инфляция, стабилизирована финансовая система, улучшилось материальное положение населения.

Вместе с тем успехи нэпа не следует преувеличивать. По удачному выражению историка В.П. Дмитренко, он привел к восстановлению отсталости: задач модернизации, стоявших перед российской экономикой уже в начале XX в., он не решал.

Более того, нэпу были свойственны весьма серьезные противоречия, которые привели к целой череде кризисов: сбыта промышленных товаров (осень 1923), дефицита промышленных товаров (осень 1924, осень 1925), хлебозаготовок (зима 1927/28) – и породили острую борьбу в руководстве партии и государства.

Противоречия НЭПа проявлялись в:

экономике (техническая отсталость промышленности – высокие темпы ее восстановления, острая потребность в обновлении производственных мощностей –нехватка капиталов внутри страны. невозможность широкого привлечения иностранных капиталовложений, абсолютное преобладание мелких, полунатуральных крестьянских хозяйств на селе);

социальной сфере (усиление неравенства, неприятие нэпа значительной частью рабочего класса и крестьянства, ощущение временности своего положения у многих представителей нэпманской буржуазии);

политике (понимание нэпа как временного отступления, маневра, необходимого для перегруппировки сил, сохранение многочисленных ограничений для частного капитала в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, острая борьба по вопросам, связанным с перспективами НЭПа).

Самым главным было противоречие между экономикой и политикой: экономика, основанная на частичном признании рынка и частной собственности, не могла стабильно развиваться в условиях ужесточения однопартийного политического режима, программные цели которого состояли в переходе к коммунизму – обществу, свободному от частной собственности.

Официально об отказе от НЭПа было объявлено в декабре 1929 года.

Советское государство и право в период укрепления командно-административной системы управления (конец 1920-х— 1930-е гг.)

В результате изучения материала данной главы студент должен:

- ? знать изменения в общественной жизни Советского Союза в условиях формирования административно-командной системы, направления и результаты строительства государственного аппарата, результаты развития основных отраслей советского права;

- ? уметь ориентироваться в законодательстве изучаемого периода и специальной литературе, давать историко-правовую оценку проводимым преобразованиям;

- ? владеть навыками работы с нормативным правовым материалом, профессиональной аргументации при анализе государственно-правовых ситуаций, методикой написания научных и учебных работ (статьи, эссе, реферата, курсовой работы) по проблематике изучаемого периода.

Общественный строй СССР в 1930-е гг

Национально-государственное устройство

В эти годы был продолжен процесс становления национально-государственных образований в составе РСФСР. Часть автономных областей была преобразована в автономные республики, появились новые автономные области. Для народностей Севера автономия была определена в форме национальных округов. В 1929—1930 гг.

на территории расселения малочисленных народностей Севера и Дальнего Востока постановлениями ВЦИК было образовано девять национальных округов. Среди них Ненецкий, Ямальский, Таймырский, Эвенкийский, Чукотский, Корякский и др. Каждый национальный округ получил представительство в Совете Национальностей ЦИК СССР.

Созданные автономии, как правило, были отсталыми в экономическом и культурном отношении, а их коренное население неграмотным.

По форме государственного устройства СССР представлял собой федерацию. Конституция 1936 г.

ликвидировала Закавказскую Федерацию и закрепила вхождение в Союз ССР пяти новых союзных республик: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии.

Целесообразность ликвидации Закавказской Федерации мотивировалась тем, что народы Азербайджана, Армении и Грузии достигли такого экономического и культурного уровня, при котором они могут самостоятельно вступать в связи между собой и другими союзными республиками. Аналогичными причинами объяснялась целесообразность преобразования Казахстана и Киргизии из автономных республик в союзные.

Таким образом, с принятием Конституции СССР 1936 г. в составе СССР насчитывалось 11 союзных республик: Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. В РСФСР было образовано 17 автономных республик и шесть автономных областей. В 1940 г. в состав СССР входят еще пять союзных республик.

В марте 1940 г. Карело-Финская АССР была преобразована в союзную республику. Перед Великой Отечественной войной в состав СССР были включены республики Прибалтики, Восточная Польша, Бессарабия и Северная Буковина. В 1940 г. была образована Молдавская ССР и приняты в состав СССР Латвия, Литва, Эстония. К началу 1940 г.

территории Советского Союза составляла 22,1 млн км2.

Население. В 1930-е годы численность населения СССР продолжает быстро расти. Если в 1926 г. она составляет 147,0 млн человек, в 1937 г. — 162,0 млн, в 1939 г. — 171,0 млн, в 1941 г. — 194,1 млн человек. Главная причина такого высокого роста — высокий естественный прирост.

Перед войной в стране ежегодно рождалось по 6,0 —7,0 млн детей. К этому следует добавить и расширение территории Советского Союза. Численность населения страны была бы значительно выше, если бы не события, сопутствующие установлению в СССР тоталитарного строя.

Прежде всего это вызванный коллективизацией сельского хозяйства массовый голод и политические репрессии. Аграрная революция поразила многие районы России. Наиболее сильно от Голодомора пострадала также Украина и особенно Казахстан. За период между переписями населения 1926 и 1939 гг.

численность жителей Казахстана в условиях мирного времени сократилась на четверть.

Индустриализация, коллективизация. Формирование и развитие административно-командной системы управления

| Индустриализация, коллективизация.Формирование и развитие административно-командной системы управления |

| Подготовила Мишина Анастасия |

| Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты, цена. Задачу осуществления индустриализации, т. е. создания развитой промышленности, советская Россия унаследовала от России дореволюционной. Первые шаги в этом направлении были сделаны во второй половине XIX в. Высокими темпами росла промышленность в начале XX столетия. Первая мировая и Гражданская войны, разруха времен «военного коммунизма» отбросили экономику страны далеко назад. С завершением восстановительного периода (1925) вновь возникла необходимость завершить давно начавшийся и трагически прерванный процесс. В конце 1925 г. был взят курс на индустриализацию, включавший в себя меры по обеспечению экономической независимости СССР, приоритетного развития тяжелой и оборонной промышленности, преодоления отставания от стран Запада. Вставали сложные вопросы о путях реализации этих целей. Где взять капиталы для финансирования промышленности? Какие темпы индустриализации дадут стабильный, устойчивый рост? Какую цену готово заплатить за неизбежные лишения общество? К 1927 г. определились два основных подхода. Первый подход, обоснованный видными учеными-экономистами: капиталы для финансирования индустриализации дадут развитие частного предпринимательства, привлечение иностранных займов, расширение торгового оборота; темпы индустриализации должны быть высокими, но при этом ориентироваться на реальные возможности, а не на политические потребности; индустриализация не должна вести к резкому падению жизненного уровня населения, крестьянства прежде всего. Второй подход, первоначально сформулированный лидерами левой оппозиции: финансировать индустриализацию за счет внешних ресурсов нет возможности, необходимо найти средства внутри страны, перекачивая их в тяжелую промышленность из легкой промышленности и сельского хозяйства; необходимо форсировать промышленный рост, провести индустриализацию стремительно за 5—10 лет; думать о цене индустриализации преступно, крестьянство есть «внутренняя колония», которая и оплатит все трудности. Первый подход означал проведение индустриализации при сохранении нэпа и рынка, второй — отказ от нэпа, переход к командной, предельно централизованной экономике. В конце 1927 г. были составлены директивы к пятилетнему плану, в основном базировавшиеся на первом подходе. Однако уже в начале 1928г. И. В. Сталин потребовал пересмотреть плановые задания в сторону их резкого увеличения, сторонники старых цифр были заклеймены как носители «правого уклона», а их политические лидеры во главе с Н. И. Бухариным подвергнуты шельмованию. Возобладал курс на форсирование индустриализации: за десять лет «пробежать расстояние в 50—100 лет», на которые отстал СССР от передовых стран Запада. Первая и вторая пятилетки (1928—1932 и 1933— 1937 соответственно) были подчинены решению этой задачи. Каковы их итоги? СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного производства (общий рост в 4,5 раза); сократился разрыв между СССР и странами Запада по показателю промышленного производства на душу населения; были построены десятки крупных промышленных пред- приятий (Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский, Челябинский, Харьковский тракторные заводы и др.); возникли новые отрасли промышленности; исчезла безработица. СССР стал одной из немногих стран, способных производить все виды современной промышленной продукции. Вместе с тем намеченные темпы роста достигнуты не были, сложилась тенденция к их постоянному падению. Какой ценой были достигнуты успехи? Эта цена высока: обескровленное сельское хозяйство ; отставание легкой промышленности; существенное снижение жизненного уровня населения; все более широкое использование бесплатного (рабского по существу) труда заключенных, армия которых в годы индустриализации неумолимо росла. Главное, к чему привел (и должен был привести) курс на форсированную индустриализацию, — это формирование командной экономики, сверхцентрализованной, подчиненной директивному планированию, полностью огосударствленной, систематически прибегающей к внеэкономическим мерам принуждения и потому репрессивной. Экономическая основа тоталитарного общества была тем самым создана. Коллективизация |

Коллективизация — это процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг.

(решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927), в западных районах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве, а также в социалистических странах Восточной Европы и Азии — после Второй мировой войны, на Кубе — в 1960-е гг.

Цель коллективизации

— формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства для разрешения хлебных затруднений и обеспечения

страны необходимым количеством

товарного зерна.

Коллективизация породила массовый голод начала 30-х годов[1] в российских деревнях. В то время, когда от голода вымирали целые деревни, за границу шли эшелоны с пшеницей в обмен на иностранную валюту для проведения индустриализации страны[1].

В качестве выхода из «хлебных затруднений» партийное

руководство выбрало социалистическую реконструкцию сельского хозяйства — строительство совхозов и коллективизацию бедняцко-середняцких хозяйств при одновременной решительной борьбе с кулачеством.

Сельское хозяйство, базировавшееся в основном на мелкой частной собственности и ручном труде, было не в состоянии удовлетворять

растущий спрос городского населения

на продовольственные товары, а промышленности — на сельскохозяйственное сырьё. Коллективизация позволяла сформировать необходимую сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, поскольку технические культуры имели весьма ограниченное распространение в условиях мелкого индивидуального хозяйства.

Устранение цепочки

посредников позволяло снизить

стоимость продукта для конечного

потребителя.

Ожидалось также, что повышение производительности труда и его эффективности

высвободит дополнительные трудовые ресурсы

для промышленности. С другой стороны, индустриализация сельского хозяйства (внедрение машин и механизмов) могла быть эффективна лишь в масштабах

крупных хозяйств.

Наличие большой

товарной массы сельскохозяйственной продукции позволяло обеспечить создание крупных продовольственных

резервов и снабжение быстро растущего

городского населения продуктами питания.

Итоги коллективизации

Результаты

«деятельности» Наркомзема СССР и долгосрочный эффект «левых загибов» первых месяцев коллективизации привели к кризису в сельском хозяйстве и значительно повлияли на ситуацию, повлекшую за собой голод 1932—1933 годов. Ситуация была значительно исправлена введением жесткого партийного контроля над сельским хозяйством и реорганизацией управленческого и обеспечивающего аппарата сельского хозяйства. Это позволило в начале 1935 года отменить карточки на хлеб, к октябрю того же года были ликвидированы карточки и на прочие продовольственные продукты

К 1938 году было коллективизировано 93 % крестьянских хозяйств и 99,1 % посевной площади. Энергетические мощности сельского хозяйства увеличились за 1928—40 с 21,3 млн л. с. до 47,5 млн; в расчёте на 1 работника — с 0,4 до 1,5 л. с., на 100 га посевов — с 19 до 32 л. с.

Внедрение сельскохозяйственной техники, увеличение числа квалифицированных кадров обеспечили существенный рост производства основных сельскохозяйственных продуктов. В 1940 валовая продукция сельского хозяйства возросла по сравнению с 1913 на 41 %; повысились урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность сельскохозяйственных животных.

Основными производящими единицами сельского хозяйства стали колхозы и совхозы.

В результате комплексного решения важнейших аграрных проблем

в сельском хозяйстве возросли объёмы производства и государственных

закупок основных видов сельскохозяйственной продукции, улучшилась отраслевая структура

сельского хозяйства — повысился удельный вес продукции животноводства (в 1966—70 на долю животноводства приходилось 49,1 % валовой продукции сельского хозяйства, в 1971—75 — 51,2 %). Валовая продукция сельского хозяйства в 1975 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 1965, в 2,3 раза — с 1940 и в 3,2 раза — с 1913. Производительность труда в сельском хозяйстве за 1966—1975 возросла в 1,5 раза при сокращении численности работающих в отрасли с 25,8 млн чел. до 23,5 млн. (по сравнению с 1940 — в 3,5 раза, по сравнению с 1913 — в 5,7 раза).

Формирование и развитие административно-командной системы управления в СССР в конце 1920-х–30-е годы.

В рассматриваемый

период завершилось становление

тоталитарного режима и административно-командной

системы управления, обеспечивавшей решение утопической задачи построения социализма в кратчайшие сроки.

Характерными чертами советской государственной модели являлись: единовластие ВКП (б) как правящей партии и общеобязательность коммунистической идеологии, режим личной власти И.В.

Сталина и культ личности вождя, подмена партийными органами государственных органов, полное огосударствление экономики, командно-репрессивные методы управления, широкое применение государственного принуждения и внесудебных репрессий.

Формально высшая власть принадлежала Всероссийскому съезду Советов и ВЦИК, однако, вопреки

Конституции и другим законодательным

актам реальная власть сосредоточилась в партийном аппарате.

Высшие органы ВКП (б) – Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК рассматривали на своих заседаниях не только важнейшие политические проблемы, но и все текущие вопросы управления страной.

Партийные решения фактически приобрели характер нормативных актов и воспринимались государственными органами как обязательные для исполнения. Партийные инстанции формировали персональный состав органов власти и управления.

Для этого использовались так называемые номенклатурные списки – перечни различных должностей, которые замещались исключительно по рекомендации партийных органов. Для советской номенклатуры – партийных работников и чиновников различных управленческих уровней – устанавливались особые нормы снабжения продовольствием, обеспечения жилплощадью, оплаты труда.

В конце 20-х – 30-е гг. в ВКП(б) свертывается внутрипартийная демократия, последовательно устраняются (вплоть до физической ликвидации на основании сфабрикованных судебных дел) оппозиционно настроенные по отношению к Сталину лидеры. Одновременно все важнейшие правительственные посты занимают сторонники и выдвиженцы Сталина.

Происходит жесткая централизация управленческого процесса во всех сферах жизнедеятельности общества, а в первую очередь – в экономике. Управленческий аппарат начал строиться по отраслевому принципу, что привело к созданию дополнительных звеньев управления (новых наркоматов, главных управлений), увеличению числа чиновников.

Централизация

управления и плановая экономика

привели к перестройке кредитной

системы. В 1927 г. были запрещены

частные кредитные организации,

а в 1930 г. – система коммерческого кредитования. Кредиты стали выдаваться по целевому назначению исключительно Госбанком. Все расчеты между предприятиями проводились только через отделения Госбанка.

Проводится реорганизация

правоохранительных органов. Расширяются

функции милиции, растет ее численный

состав. В 1933 г.

была образована Прокуратура СССР, которая осуществляла надзор за соответствием всех постановлений центральных и местных органов власти и управления положениям Конституции, за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями, за законностью действий органов милиции, ОГПУ, а также поддерживала обвинения в суде. В 1934 г.

создается общесоюзный Наркомат внутренних дел (НКВД), в состав которого вошли бывшее ОГПУ, Главное управление милиции, Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). Организационные структуры наркомата превратились в главное орудие политических репрессий в СССР.

Административное

принуждение стало одним из основных методов «социалистического строительства». С особой силой это проявилось в аграрном секторе экономики. В

начале 30-х гг.

проводится сплошная коллективизация (насильственное объединение

крестьян в коллективные хозяйства – колхозы), раскулачивание наиболее крепких крестьянских хозяйств, физическая ликвидация и высылка в спецпоселения на востоке страны неблагонадежных крестьян.

Жесткое администрирование было использовано и для полного вытеснения частных предприятий из сферы промышленности и торговли. В итоге XVII съезд ВКП (б) в 1934 г. заявил о победе социализма в СССР.

Становление командно-административной системы в СССР в 1920-1930 годы

Режим власти, созданный И. В. Сталиным в 1930-е гг., получил название тоталитарного. При тоталитаризме во главе государства стоит один человек, осуществляющий высшую власть. Отсутствуют всякие права и свободы, подавляется любое инакомыслие, единственно верной провозглашается та доктрина, которой придерживается лидер.

Но для существования тоталитарного режима необходимо было создать особую государственную систему. Сталин ее создал, и она получила название командно-административной. Основу ее составлял бюрократический аппарат, номенклатура (номенклатура − круг должностных лиц, назначение и утверждение которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа).

Именно в руках номенклатуры сосредоточивалось управление всеми сферами жизни советского общества .

Административно-командная система напоминала пирамиду, на вершине которой находился вождь, окруженный пятью-шестью ближайшими соратниками, вместе с которыми он вырабатывал основные решения по вопросам внутренней и внешней политики страны, позднее оформлявшимися номенклатурой в виде законов и указов.

По некоторым данным, за все годы советской власти, с 1917 по 1991, число лиц, непосредственно участвовавших в принятии и оформлении таких кардинальных решений, не превысило 2−3 тыс. человек. В основании же пирамиды находились миллионы простых советских тружеников − рабочие, крестьяне, интеллигенция.

Целью данной работы является изучение особенностей становления командно-административной системы в СССР в 1920−30 гг.: предпосылок, характерных черт, итогов.

1. Предпосылки становления командно-административной системы в СССР в 1920−30 гг.

Для возникшего в СССР в 30-е гг. политического строя был характерен тоталитаризм − режим, который полностью подчиняет, контролирует и регулирует все сферы жизни общества.

Одной из важных предпосылок становления этой системы являлась монополия на власть одной партии. Внутри самой партии постепенно свертывались демократические начала, ослабевали коллективные принципы руководства. Все реже стали созываться съезды ВКП (б), партийные конференции (в 1918−1929 гг. состоялось 9 съездов и 9 конференций, в 1930−1941 гг. − 3 съезда и 2 конференции).

В конце 1920-х гг. начался кризис нэпа. Промышленность СССР не успевала за развитием сельского хозяйства. Крестьянин-единоличник не мог купить на вырученные от продажи своей продукции деньги необходимые промышленные товары. Посевные площади стали сокращаться.

Упали государственные закупки сельхозпродуктов, в городах начался голод. Преодолеть кризис можно было двумя путями. Экономический план, сторонниками которого были Н. И. Бухарин, А. И.

Рыков и другие их партийные единомышленники, предусматривал иностранные инвестиции в советскую экономику, насыщение рынка (за счет этих средств) промышленными товарами, постепенный запуск отраслей промышленности, производящих ТНП (товары народного потребления).

Но выполнение этого плана растянулось бы на многие годы и поставило СССР в зависимость от капиталистических государств. И. В. Сталин и его сторонники предпочли проверенный в годы Гражданской войны способ насильственного изъятия сельхозпродукции у крестьян.

С этой целью в 1928 г. было решено провести коллективизацию − политику советского государства, направленная на массовое создание насильственными методами коллективных хозяйств.

Целью коллективизации провозглашались: «ликвидация кулачества как класса», обобществление средств производства, централизованное управление сельским хозяйством, повышение эффективности сельскохозяйственного труда, получение средств на индустриализацию страны.

Насильственное проведение коллективизации обеспечило приток средств для проведения индустриализации − процесса создания крупного машинного производства, формирования новой социальной структуры и перехода на этой основе от аграрного общества к индустриальному.

Впервые лозунг перехода к индустриализации провозгласила ХIV Всероссийская партийная конференция большевиков в 1925 г.

Целями индустриализации определялись: преодоление технико-экономической отсталости СССР от развитых западных государств, превращение страны из аграрной в индустриальную, ликвидация отсталости аграрного сектора экономики, создание мощной оборонной системы и укрепление международного положения СССР | ‘westud.ru’, 21 |.

Для успешного проведения коллективизации и индустриализации потребовалось держать в повиновении миллионы людей, не допускать никаких проявлений самостоятельности и инакомыслия.

С этой целью в нашей стране была создана могучая репрессивная система, возникшая еще в годы Гражданской войны и окончательно сформировавшаяся в 1930-х гг.

Ее основу составили органы наркомата внутренних дел − НКВД, пришедшие на смену ВЧК-ОГПУ, которые постепенно вышли из-под контроля не только государства, но и партийного аппарата, непосредственно подчиняясь лишь И. В. Сталину.

Нужно отметить, что сталинская политика находила одобрение у основной массы коммунистов, вступивших в партию в то время, когда И. В. Сталин был ее генеральным секретарем.

Это были в своей основной массе малообразованные, культурно отсталые, политически неграмотные люди, связывающие свое вступление в партию с возможностью сделать быструю карьеру, получить привилегированное положение.

Репрессии выдвигали на руководящие должности − первых секретарей обкомов, наркомов, директоров крупнейших заводов − молодых людей в возрасте тридцати с небольшим лет. Вот почему перед Великой Отечественной войной среди высшего руководства страны, командующих армиями и военными округами оказалось слишком мало опытных кадров.

После разгрома «правого уклона» в парти уже не было открытой организованной оппозиции. Правда, еще имели место отдельные проявления недовольства, несогласия с «генеральной линией». Но они уже не могли изменить ситуацию.

XVII съезд, названный «съездом победителей», прошел при отсутствии какой-либо критики в адрес Сталина, выступавшие всячески восхваляли его. К ним присоединились и присутствовавшие на съезде бывшие члены оппозиционных группировок.

При этом бывшие оппозиционеры каялись в своих ошибках, признавая тем самым свое окончательное поражение.

Впервые в истории партии съезд не принял по отчету ЦК развернутой резолюции, а просто предложил «всем парторганизациям руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми в докладе товарища Сталина».

Таким образом, диктатура партии все больше превращается в диктатуру ее вождя, формируется культ его личности .

2. Характерные черты общественно-политической жизни страны при сложившейся командно-административной системе

Формирование и развитие административно-командной системы управления

Формирование и развитие административно-командной системы управления в СССР в конце 1920-х–30-е годы.

В рассматриваемый период завершилось становление тоталитарного режима и административно-командной системы управления, обеспечивавшей решение утопической задачи построения социализма в кратчайшие сроки.

Характерными чертами советской государственной модели являлись: единовластие ВКП (б) как правящей партии и общеобязательность коммунистической идеологии, режим личной власти И.В.

Сталина и культ личности вождя, подмена партийными органами государственных органов, полное огосударствление экономики, командно-репрессивные методы управления, широкое применение государственного принуждения и внесудебных репрессий.

Формально высшая власть принадлежала Всероссийскому съезду Советов и ВЦИК, однако, вопреки Конституции и другим законодательным актам реальная власть сосредоточилась в партийном аппарате.

Высшие органы ВКП (б) – Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК рассматривали на своих заседаниях не только важнейшие политические проблемы, но и все текущие вопросы управления страной.

Партийные решения фактически приобрели характер нормативных актов и воспринимались государственными органами как обязательные для исполнения. Партийные инстанции формировали персональный состав органов власти и управления.

Для этого использовались так называемые номенклатурные списки – перечни различных должностей, которые замещались исключительно по рекомендации партийных органов. Для советской номенклатуры – партийных работников и чиновников различных управленческих уровней – устанавливались особые нормы снабжения продовольствием, обеспечения жилплощадью, оплаты труда.

В конце 20-х – 30-е гг. в ВКП(б) свертывается внутрипартийная демократия, последовательно устраняются (вплоть до физической ликвидации на основании сфабрикованных судебных дел) оппозиционно настроенные по отношению к Сталину лидеры. Одновременно все важнейшие правительственные посты занимают сторонники и выдвиженцы Сталина.

Происходит жесткая централизация управленческого процесса во всех сферах жизнедеятельности общества, а в первую очередь – в экономике. Управленческий аппарат начал строиться по отраслевому принципу, что привело к созданию дополнительных звеньев управления (новых наркоматов, главных управлений), увеличению числа чиновников.

Централизация управления и плановая экономика привели к перестройке кредитной системы. В 1927 г. были запрещены частные кредитные организации, а в 1930 г. – система коммерческого кредитования. Кредиты стали выдаваться по целевому назначению исключительно Госбанком. Все расчеты между предприятиями проводились только через отделения Госбанка.

Проводится реорганизация правоохранительных органов. Расширяются функции милиции, растет ее численный состав. В 1933 г.

была образована Прокуратура СССР, которая осуществляла надзор за соответствием всех постановлений центральных и местных органов власти и управления положениям Конституции, за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями, за законностью действий органов милиции, ОГПУ, а также поддерживала обвинения в суде. В 1934 г.

создается общесоюзный Наркомат внутренних дел (НКВД), в состав которого вошли бывшее ОГПУ, Главное управление милиции, Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). Организационные структуры наркомата превратились в главное орудие политических репрессий в СССР.

Административное принуждение стало одним из основных методов «социалистического строительства». С особой силой это проявилось в аграрном секторе экономики. В начале 30-х гг.

проводится сплошная коллективизация (насильственное объединение крестьян в коллективные хозяйства – колхозы), раскулачивание наиболее крепких крестьянских хозяйств, физическая ликвидация и высылка в спецпоселения на востоке страны неблагонадежных крестьян.

Жесткое администрирование было использовано и для полного вытеснения частных предприятий из сферы промышленности и торговли. В итоге XVII съезд ВКП (б) в 1934 г. заявил о победе социализма в СССР.

Изменения в политической системе 1920-1930 гг. Предпосылки формирования тоталитарной системы

Глобальные социально-экономические изменения, происходящие в стране с конца 1920-х гг., сопровождались существенными изменениями в политическом строе.

«После окончания гражданской войны в Советской России начался острейший социально-политический кризис, вызванный недовольством крестьян политикой «военного коммунизма». Крестьянские выступления против продразверстки зимой 1920/21 гг.

приобрели характер вооруженных восстаний против большевиков в Тамбовской и Воронежской губерниях и Западной Сибири, для подавления которых большевики использовали регулярные войска». Также против политики правящей партии выступили моряки Балтийского флота и гарнизон Кронштадта (28 февраля по 18 марта 1921 г.).

Для выхода из создавшегося положения на Х съезде РКП (б), который проходил в марте 1921 г было принято «решение о найме рабочей силы, о разрешении в огромных масштабах частной собственности, о замене продразверстки продналогом и свободной торговле направленное на удовлетворение наиболее насущных требований крестьянства и части рабочего класса. Оно положило начало проведению новой экономической политики, имевшей главными целями восстановление разрушенной в период мировой и гражданской войн экономики России и установление нормальных экономических отношений между рабочим классом и крестьянством». Также была принята резолюция о «Единстве партии», одновременно было принято решение о ликвидации существования в России других политических партий. «Уже в июне 1923г. В ЦК РКП(б) была разработана секретная инструкция «О мерах борьбы с меньшевиками». Часть их выслана за границу в 1922г. В 1923 начался распад меньшевистской партии. В середине 20-х были ликвидированы последние подпольные группы правых эсеров и меньшевиков» Так при помощи репрессивно-политического аппарата происходило оформление однопартийной диктатуры.

Формально считалось, что власть принадлежит народу, но на деле она полностью сосредоточилась в руках партийно-государственного аппарата и его верхушки — номенклатуры. По Конституции 1936 г.

высшим органом государственной власти провозглашался всенародно избранный Верховный Совет СССР, однако реальная высшая власть концентрировалась в Политбюро ЦК ВКП(б).

Оно не только определяло основные направления внутренней и внешней политики, но и рассматривало массу второстепенных проблем, контролировало всю пирамиду власти.

Ещё один важный аспект формирования тоталитарного режима — официальная единая идеология, достигавшаяся путём монополии на средства массовой информации.

Для того, чтобы идеология (любая идеология) могла существовать, необходима поддержка миллионов людей, нужны средства и механизмы распространения идеологических формул в народ. Соковнин пишет об этом так — «Определенные идеи, чтобы существовать в виде идеологии, должны быть восприняты многими людьми.

Они должны распространяться среди людей». «…Информация становится пропагандой, если лицо, публикующее ее, преследует какие-либо цели» Главная цель советской пропаганды — манипулирование.

«Идеология с помощью пропаганды обращается к массам, стремясь представить политику господствующего класса как целесообразную и обоснованную, имеющей статус теоретической, научно обоснованной, мировоззренческой оправданности»Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе — М.: Высшая школа, 1987.-С.110-111. .

В период своего правления сталинское правительство хорошо помня слова Ленина о том, что «…

Мало ведь назвать себя авангардом», передовым отрядом, надо и действовать так, чтобы все остальные отряды видели и вынуждены были признать, что мы идем впереди» — основательно занималось проблемой пропаганды и агитации, поскольку от того, что увидят «остальные отряды «и признают ли движение вперед, значительно зависела устойчивость позиций административно-командной системы.

Без пропагандистского воздействия на массы трудно удержать в устойчивом положении гигантский колосс с совершенно парадоксальной структурой управления, противоречивой социально-экономической политикой, а при его использовании это не так уж и трудно, поскольку «пропагандистское воздействие создает ситуации, в которых наличная потребность удовлетворяется предоставлением людям информации, затрагивающей их интересы и ценности и помогающей им выявить связи между собой и социальной действительностью,»(2) — свидетельствует Н.Л. Элива. И это прекрасно подходит тоталитарному режиму, так как информация, как мы уже говорили, полностью находилась под контролем государства и может затрагивать интересы людей, используя их в собственных целях.

Также воздействием на общество являлась и тотальная система цензуры и полицейского контроля, как метод «запугивания». Поскольку фундаментом всех прав и свобод личности является экономическая свобода, с ее ликвидацией в тоталитарном обществе начинается уничтожение всех прав и свобод.

Жестокость и террор тоталитарных режимов прямо вытекают из их стремления переустроить жизнь общества в соответствии с единой наперед заданной и не подлежащей обсуждению целью. Формируется целая система органов, отвечающая за контроль общественного мнения.

В 1920-е годы разрозненные органы цензуры были централизованы. Главным из них в итоге многочисленных преобразований и реорганизаций стал «Главлит» — Главное управление по делам литературы и издательств.

Созданная в эти годы система цензуры оказалась настолько эффективной, что просуществовала без принципиальных изменений до самого распада Советского Союза.

Важным признаком формирования тоталитарного государства является и то, что в эти годы складывается система централизованного контроля и управления в экономике. То есть властная верхушка стремилась подчинить себе все три отраслевых наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленности. При каждом из них — большое количество главков, секторов и отделов.

К 1940 г. число наркоматов увеличилось до 23. В целях координации деятельности хозяйственных органов в 1937 г. был создан Экономический Совет. Огромное количество циркуляров и инструкций, идущих сверху, сковывало местную инициативу, лишало предприятия хозяйственной самостоятельности.

Эти действия привели к формированию командно-административной системы экономики.

Административное принуждение стало одним из основных методов «социалистического строительства». С особой силой это проявилось в аграрном секторе экономики. В начале 30-х гг.

проводится сплошная коллективизация (насильственное объединение крестьян в коллективные хозяйства — колхозы), раскулачивание наиболее крепких крестьянских хозяйств, физическая ликвидация и высылка в спецпоселения на востоке страны неблагонадежных крестьян.

Жесткое администрирование было использовано и для полного вытеснения частных предприятий из сферы промышленности и торговли. В итоге XVII съезд ВКП (б) в 1934 г. заявил о победе социализма в СССР.

Источник